Manuskripte & Papierantiquitäten, adorno theodor (26 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (5.652)

- Magazine & Zeitschriften (7)

- Comics (2)

- Noten (11)

- Kunst, Grafik & Poster (1)

- Fotografien (3)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (26)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (26)

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (3)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Ms. Brief mit eigenh. U. ("Th. W. Adorno").

Verlag: Frankfurt a. M., 18. VI. 1958., 1958

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 1.200,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb4to. 1/2 p. Gedr. Briefkopf. An den Publizistikwissenschaftler Wilmont Haacke (1911-2008) in Wilhelmshaven: []schönsten Dank für die beiden Bücher - Sie haben mir wirklich eine sehr große Freude bereitet. Mit Entzücken habe ich in Ihrem Auburtin-Band die Florentiner Geschichte über den Rechnungsrat wiedergefunden, die mir in früher Jugend einen so unauslöschlichen Eindruck gemacht hat. Diese Wiederbegegnung bedeutet mir wirklich etwas. Auf Ihr eigenes Buch bin ich sehr gespannt; gerade auch als Soziologe. Denn die Deutsche Rundschau vertritt ja die geistigen Positionen des deutschen konservativen Bürgerrechts während der zweiten Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts, und man wird ohne alle Frage sehr viel Neues aus Ihrer Studie lernen können. []".

-

Brief mit eigenh. U. ("Adorno") und kleiner eh. Korrektur.

Verlag: Frankfurt a. M., 12. III. 1968., 1968

Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich

Manuskript / Papierantiquität

EUR 1.250,00

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb¾ S. 4to. An Elfriede Hertwig, Lektorin im Suhrkamp-Verlag, mit der Bitte, für die Neuausgabe seiner "Noten zur Literatur" die "jetzt gültige Version" seines Eichendorff-Essays zu berücksichtigen: "Wie Sie vielleicht wissen, ist die 'Coda' der Arbeit über Eichendorff als Nachwort zu dem Liederkreis von Robert Schumann, Inselbücherei Nr. 710, erschienen. In der Inselfassung nun habe ich eine Reihe sehr wichtiger sachlicher Korrekturen und Ergänzungen gemacht [.] Bitte seien Sie so liebenswürdig, darüber zu wachen, daß in den 'Noten' nun einfach die Version des Inselbändchens erscheint. Sie ist allerdings eine Spur länger, aber da ja dann doch ein neues Kapitel beginnt, würde der Umbruch kaum berührt [.] Ich würde Sie mit der Angelegenheit nicht belästigen, wenn ich sie nicht wirklich für recht erheblich hielte; und zwar vor allem auch deshalb, weil die Inselfassung keineswegs bloß ausführlicher ist, sondern auch einige Sätze berichtigt, die heute noch in den 'Noten' stehen, aber meinen Ansprüchen an eine Analyse nicht mehr genügen [.]". - Auf Briefpapier mit gedr. Briefkopf. Im linken Rand gelocht (keine Textberührung).

-

2 typed letters signed ("Th. W. Adorno").

Verlag: Frankfurt a. M., 1962 and 1964., 1964

Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich

Manuskript / Papierantiquität

EUR 1.800,00

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbAltogether (½+½ =) 1 p. on 2 ll. To the sociologist and linguist Robert Picht (1937-2008) congratulating to his engagement (31. VII. 1962) and apologizing for the late respond (7. X. 1964; slightly wrinkled and with small tear in centerfold). - Each on stationery with printed letterhead.

-

THEODOR W. ADORNO (1903-69) Professor Dr., deutscher Philosoph, Soziologe, Musikphilosoph, Komponist und Pädagoge. Er zählt mit Max Horkheimer zu den Hauptvertretern der als Kritische Theorie bezeichneten Denkrichtung, die auch unter dem Namen Frankfurter Schule bekannt wurde.

Anbieter: Herbst-Auktionen, Detmold, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 480,00

Währung umrechnenEUR 8,50 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBütten-Briefkarte (blanko 16°) in Tinte mit eigenhändiger Widmung, Empfehlung, Ort, Datum, Unterschrift signiert Frankfurt, 19. Januar 1966 - mit Porträtdruck (am Klavier) unter dunkelblaues Passepartout (4 to) gerahmt. RARE !

-

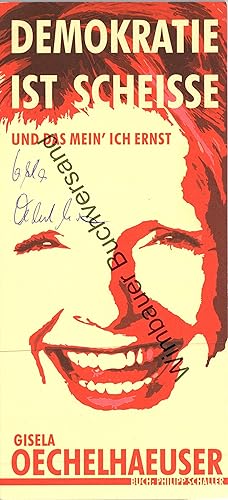

Original Autogramm Gisela Oechelhaeuser /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. DIN-lang Postkarte "Demokratie ist scheisse" von Gisela Oechelhaeuser bildseitig mit blauem Kuli signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Gisela Oechelhaeuser, geborene Ekardt (* 22. Januar 1944 in Schmauch, Kreis Preußisch Holland in Ostpreußen) ist eine deutsche Kabarettistin. Die Pfarrerstochter und gelernte Industrieuhrenmacherin[1] studierte an der Karl-Marx-Universität Leipzig Germanistik und Romanistik und wurde dort 1975 mit der Arbeit Zu Problemen der ästhetischen Theorie der ?Kritischen Theorie? der Frankfurter Schule über Max Horkheimer und Theodor W. Adorno promoviert. Während ihres Studiums spielte sie Studententheater und wurde 1975 Mitglied des Studentenkabaretts academixer. Später war sie Dozentin für Schauspielkunst, Kabarettistin und seit September 1984 Vizepräsidentin des neukonstituierten Komitees für Unterhaltungskunst der DDR.[2] Sie war seit 1989 als Kabarettistin in der Distel tätig und leitete diese nach der politischen Wende 1990. Darüber hinaus moderierte sie im ORB-Fernsehen die Zeitzeugen-Sendung ?Am Tag, als .?.[3] 1999 wurde eine von ihr geleistete Unterschrift bekannt, die sie als Inoffizielle Mitarbeiterin des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit von 1976 bis 1980 ausweist, und sie schied aus der Distel aus.[4][5] Seitdem tritt sie mit politischen Soloprogrammen und mit einem Programm, das sich der Schriftstellerin und sächsischen Mundartdichterin Lene Voigt widmet, als freischaffende Kabarettistin auf. Oechelhaeuser war von 1980 bis 1995 mit dem Minister für Kultur der Regierung Modrow, Dietmar Keller, verheiratet. /// Standort Wimregal Pkis-Box52-U005 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

ALEXANDER KLUGE (1932) Dr., deutscher Filmemacher, Autor, Georg-Büchner-Preis 2003

Anbieter: Herbst-Auktionen, Detmold, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 28,00

Währung umrechnenEUR 8,50 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbOriginal-Farbportraitfoto (quer 16°, vor seiner Bücherwand), eigenhändig signiert (dito : Original-Farbgroßfoto (am Rednerpult, quer 4°), eigenhändig signiert Euro 45,- ; Szene-Farb-GF,8° von einem Ringkampf mit ihm und anderem älteren Herrn, eigenhändig in silberner Tinte signiert Euro 25,- ; Original-Zeitungsartikel der FAZ vom 6.1.2004 von Jan Philip Reemtsma zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises an ihn, eigh. signiert Euro 30,-; s/w-Fotopostkarte (mit Theodor W. Adorno 1963 im Institut für Sozialforschung, Frankfurt 1963) bildseitig eigenhändig signiert Euro 48,-).

-

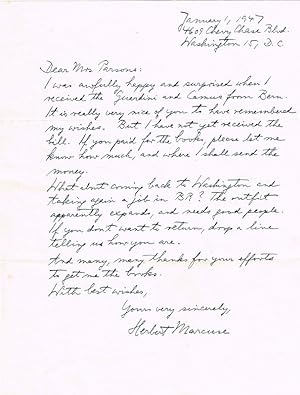

Eigenhändiger Brief mit Unterschrift.

Verlag: Washington DC 1 1, 1947

Sprache: Englisch

Anbieter: Wiener Antiquariat Ingo Nebehay GmbH, Wien, Österreich

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 950,00

Währung umrechnenEUR 27,50 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb1 Seite, gr-8, mit eigh. Kuvert. - An eine ehemalige Kollegin vom amerikanischen Geheimdienst, die ihm in Bern Bücher besorgt hatte. "Dear Mrs. Parsons: I was awfully happy and surprised when I received the Guardini and Camus from Bern. It is really very nice of you to have remembered my wishes. But I have not yet received the bill. If you paid for the books, please let me know how much, and where I shall send the money. / What about coming back to Washington and taking again a job in BR? The outfit apparently expands and needs good people. If you don't want to return, drop a line telling us how you are. And many, many thanks for your efforts to get me the books. With best wishes, Yours very sincerely, Herbert Marcuse". Zunächst zum engeren Schülerkreis Martin Heideggers gehörend, emigrierte Herbert Marcuse 1933 in die Schweiz und im darauffolgenden Jahr in die Vereinigten Staaten. Dort kam es allerdings nicht zu der ursprünglich geplanten festen Zusammenarbeit mit Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, den ebenfalls emigrierten Hauptvertretern der Frankfurter Schule. Marcuse nahm 1942 eine neue Stellung in Washington D.C. beim Office of Strategic Services (OSS), Amerikas erstem Geheimdienst, an. Dort war er mit Analysen der nationalsozialistischen Machtstrukturen, patriotischer Medienarbeit und Vorbereitungen für ein demokratisches Nachkriegsdeutschland beschäftigt. Anschließend arbeitete er für die 1946 gegründete Nachfolgeinstitution, das Bureau of Intelligence and Research, und danach bis 1951 für eine weitere Nachfolgeorganisation, das Committee on World Communism (CWC). Ab 1956 wurde Marcuse Professor für Philosophie und Politikwissenschaft an zwei amerikanischen Universitäten und nahm dazu auch eine außerordentliche Professur an der Freien Universität Berlin an. In den 1960er-Jahren beeinflusste er mit seinen Schriften und Vorträgen wesentlich die Studentenbewegung und wurde zu einer Galionsfigur der Neuen Linken. - Bei dem ihm zugesandten Buch des katholischen Religionsphilosophen Romano Guardini (1885-1968) könnte es sich um das 1946 erschienene Werk "Die Waage des Daseins. Rede zum Gedächtnis von Sophie Scholl und Hans Scholl, Christoph Probst, Alexander Schmorell, Willi Graf und Kurt Huber" handeln. BR meint vermutlich das Bureau of Intelligence and Research (heutige Abkürzung: INR). Briefe Marcuses aus seiner Zeit beim amerikanischen Geheimdienst sind äußerst selten. Signatur des Verfassers.

-

JOSE ORABUENA (gebürtig Hans Sochaczewer, 1892-1978) war ein deutsch-jüdischer Schriftsteller und Feuilletonist, nach der Verbrennung seiner Bücher 1933 ging Orabuena ins Exil

Anbieter: Herbst-Auktionen, Detmold, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 65,00

Währung umrechnenEUR 8,50 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZUR GESCHICHTE MEINES WILNA-ROMANS Gross ist Deine Treue Thomas Verlag Zürich, Verlag Ferdinand Schöningh, München Paderborn Wien 1963, 77 SS. Pb. 8°, gut erhalten - mit eigenhändiger Widmung für Franz Calvelli-Adorno (Cousin von Theodor W. Adorno), Empfehlung, Ort, Datum, Unterschrift in Tinte signiert Ascona, 24.11.63.

-

Albumblatt mit eigenh. U.

Verlag: Bremen, 21. Mai 1980., 1980

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 60,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb1 S. Qu.-8vo. Hans Otte studierte u. a. bei Paul Hindemith und Walter Gieseking, war als Klavierbegleiter, Komponist und Konzertpianist tätig und wurde mit 32 Jahren zum jüngsten Musikchef der ARD. Oft gegen massiven Widerstand der Rundfunkgremien vergab Otte, der stets im internationalen Austausch mit der zeitgenössischen Spitze anfangs noch kaum bekannter Komponisten, Interpreten, Theaterleute, visueller Künstler und Philosophen stand, folgenreiche Arbeitsaufträge: an die neuen Aufführungspraktiker alter Musik von Safford Cape bis Nikolaus Harnoncourt, beförderte so die Entstehung von mehr als 100 neuen Werken von John Cage bis Karlheinz Stockhausen und die europäische Einführung der jungen amerikanischen Musik von La Monte Young bis Terry Riley, organisierte Live-Aufführungen und Klaviermusikproduktionen von David Tudor bis Herbert Henck, philosophische Vorträge von Theodor W. Adorno bis Ernst Bloch und initiierte nicht zuletzt eine Vielzahl multimedialer Arbeiten visueller Künstler von Wolf Vostell bis Nam June Paik" (Wikipedia, Abfrage v. 13. X. 2010).

-

Albumblatt mit eigenhändiger Unterschrift.

Verlag: ohne Ort und Datum

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 250,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbQuer-8vo. 1 p. Albumblatt mit eigenhändiger Unterschrift. Eduard Steuermann (18921964) war ein Schüler Busonis, Lehrer und Freund Adornos, Exil-Amerikaner, gefragter Solist und Pädagoge zwischen Wien, New York und Darmstadt. Er gilt als der wichtigste Pianist für die Etablierung Neuer Klaviermusik, nicht nur des Wiener Schönberg-Kreises. Steuermann brachte zahlreiche Klavier- und Klavierkammermusikwerke zur Uraufführung. 1951 wurde er Professor für Klavier an der Juilliard School in New York City. Zu seinen Schülern gehörten u. a. Alfred Brendel, Lili Kraus, Georg Knepler, Theodor W. Adorno, Jerome Lowenthal, Charlotte Eisler, Andor Losonczy, Viktor Ullmann, Jacob Gimpel, Hermann Grab, Weitzmann, Charlotte Demant, Josefa Rosanska, Menahem Pressler, Natalie Hinderas, Lorin Hollander, Joseph Kalichstein, Moura Lympany, Erika Haase, Joan Rowland, Thomas McIntosh, Howard Lebow, Irwin Freundlich und Russell Sherman.Aus der Sammlung des Wiener Anwalts Max Bettelheim (1912-1971). Von dessen Nachfahren übernommen.".

-

Eigenh. Brief mit Unterschrift.

Verlag: Frankfurt, 11. XI. 1971., 1971

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 1.500,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb4to. 1 p. Gedr. Briefkopf. In dem Brief an einen Herrn Schaaf gibt Alfred Schmidt Auskunft über den Stand seiner Arbeiten. [.] anbei rasch noch zwei Texte. Die Fahnen gehen auf einen Diskussionsbeitrag zurück, den ich auf einer Tagung der Münchner Kath. Akademie über ,Eigentum u. Bodenrecht' vorgetragen habe. [.] Im Augenblick sitze ich über einer größeren Einleitung zu - unbekannten - Jugendarbeiten Horkheimers, die auf eine Studie über Schopenhauer hinauslaufen. [.]"Alfred Schmidt gilt als Pionier einer undogmatisch-emanzipatorischen Marx-Rezeption". Als Schüler von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno wurde Schmidt 1960 mit einer Arbeit über den Begriff der Natur bei Karl Marx promoviert, die ein neues Kapitel der Marx-Rezeption" aufschlug und in 18 Sprachen übersetzt wurde - ,es war eines der meistgelesenen Bücher in der europäischen Protestbewegung" der 1960er- und 1970er-Jahre. 1972 wurde Schmidt Professor für Philosophie und Soziologie an der Universität Frankfurt als Nachfolger von Jürgen Habermas auf dem Lehrstuhl von Max Horkheimer.

-

Eigenh. Unterschrift und Widmung in: Lehrschriften zur musikalischen Praxis".

Verlag: , S. Fischer Verlag Frankfurt, 1963, 1963

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 950,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb8vo. 247(3) pp. OLeinen. Vom Autor auf dem Vorsatzblatt signiert T.W.A., datiert und gewidmet. Widmung an seine langjährige Sekretärin Elfriede Olbrich ("Für E.O mit Dank für alles | ein tausend guten Wünschen | zu Weihnachten und Neujahr 1963 | von ihrem []").

-

Portraitphotographie von Peter Zollna.

Verlag: [Frankfurt am Main, ca. 1968]., 1968

Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich

Manuskript / Papierantiquität

EUR 750,00

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbOriginalabzug mit rückseitigem Atelierstempel. 18 x 24 cm. Schönes Portrait im Profil nach links; links im Bild Siegfried Unseld (1924-2002), dahinter in der Mitte Gretel Adorno (1902-93). Gretel Adorno war Chemikerin und Unternehmerin, aber Adorno bestand auf der traditionellen Arbeitsteilung mit seiner Frau: "er dachte nicht im entferntesten daran, sich an der Organisation und Führung des Haushaltes zu beteiligen" (Müller-Doohm, Adorno, S. 348).

-

4 typed letters signed.

Verlag: Frankfurt a. M.

Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich

Manuskript / Papierantiquität

EUR 3.500,00

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbLarge 4to. Altogether (1+1+1¼+1½=) 4¾ pp. on 6 ff. With 1 typed envelope. In German, comprehensive letters to Martin Lutschewitz, about Adorno's fierce discussions with representatives of the musical 1950s youth movement. Adorno was accused of being too unfamiliar with the musical youth to be qualified to pronounce on it, and his "Dissonances" were a product of this debate. Here, he writes, in part: "The current situation in particular made your letter so especially meaningful to me, as my controversy with the so-called musical youth movement and the endlessly unfair behaviour of such people as Twittenhoff, Borries, and Wiora (as opposed to Doflein, with whom I conduct a constant and fruitful correspondence) has forced me into extremely pointed wording. The discussion is about a fairly large piece, 'Critique of the Musicians', which will be broadcast in the Stuttgart evening programme on May 25 and again on June 1 [.]" (12 May 1956). - Each on headed paper; published in: s. b. - Full English translations available upon request. - Cf. Sigrid Abel-Struth, "Zur 'Dissonanzen'-Diskussion", in: Musica III (1986), pp. 217-221.

-

Original Autograph Angela Davis /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Englisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 150,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Großformatiges Foto ca A4, von Angela Davis bildseitig mit schwarzem Stift signiert. /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// /// Angela Yvonne Davis (* 26. Januar 1944 in Birmingham, Alabama) ist eine US-amerikanische Bürgerrechtlerin, Philosophin, Humanwissenschaftlerin und Schriftstellerin. In den 1970er-Jahren wurde sie zur Symbolfigur der Bewegung für die Rechte von politischen Gefangenen in den USA. Sie gehörte zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren zu den prominenten Führungsmitgliedern der Kommunistischen Partei der USA. Angela Davis entstammt einer schwarzen Mittelschichtfamilie. Aufgrund ihrer Begabung bekam sie als 15-Jährige ein Stipendium des American Friends Service Committee für die private Elisabeth Irwin High School (auch bekannt als Little Red School House) in New York. Hier kam sie zum ersten Mal mit dem Marxismus in Berührung und schloss sich dem kommunistischen Zirkel an ihrer Schule an. Ab 1961 studierte sie an der Brandeis University in Waltham, Massachusetts, französische Literatur und ebenso ab 1962 ein Jahr in Frankreich an der Sorbonne. Ihr elterlicher Wohnbezirk in Birmingham wurde ab den 1960er-Jahren Ziel zahlreicher Bombenanschläge gegen schwarze Bürgerrechtler (Dynamite Hill"). 1963 starben bei einem Brandanschlag des Ku-Klux-Klan auf die Baptist Church dem sogenannten 16th-Street-Baptist-Church-Bombing in Birmingham vier Mädchen, die Davis kannte. An der Brandeis University besuchte Davis Vorlesungen von Herbert Marcuse, schloss ihr Erststudium 1965 magna cum laude ab und wurde bei der Studentenverbindung Phi Beta Kappa aufgenommen.[1] Auf Marcuses Vermittlung studierte sie ab September 1965 in Frankfurt (Main) Philosophie und Soziologie, unter anderem bei Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. In Frankfurt schloss sie sich dem SDS an und nahm an Protestaktionen gegen den Vietnamkrieg teil. Davis folgte Marcuse an die University of California, San Diego und schloss ihren Masterstudiengang 1968 ab.[2] Lehre und politische Aktivitäten Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Kämpfe der schwarzen Bürgerrechtsbewegung trat sie nach ihrer Rückkehr aus Frankfurt im Sommer 1967 dem Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) bei und wurde kurzzeitig Mitglied der Black Panther Party. Im Juni 1968 wurde Angela Davis Mitglied im Che-Lumumba-Club, einem Kreis afroamerikanischer Mitglieder der Kommunistischen Partei der USA (CPUSA). Den SNCC verließ sie, da dort ihre Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei zum Problem wurde. Ab 1969 war sie als Dozentin an der University of California, Los Angeles, beschäftigt, doch wurde ihr Vertrag 1970 gekündigt, als ihre Mitgliedschaft in der CPUSA bekannt wurde. Von 1975 bis 1977 lehrte Davis African American studies am Claremont College und später women's and ethnic studies an der San Francisco State University. 1980 und 1984 bewarb Davis sich für das Amt der US-Vizepräsidentin mit dem kommunistischen Präsidentschaftskandidaten Gus Hall. Beide erreichten 0,05 bzw. 0,04 % der Stimmen. 1991 begründete Angela Davis zusammen mit anderen Linken (u. a. Pete Seeger) und ehemaligen CPUSA-Mitgliedern das Committees of Correspondence for Democracy and Socialism. Sie bezeichnet sich jedoch nach wie vor als Kommunistin. Davis übersetzte das 1983 auf Deutsch erschienene Lichtblicke von Wolfgang Schivelbusch für die amerikanische Ausgabe Disenchanted Night. Davis ist emeritierte Professorin an der University of California in Santa Cruz in den Abteilungen History of Consciousness und Feminist Studies.[3] In ihrem Wohnort Oakland (Kalifornien) unterstützt Davis seit Herbst 2011 die Occupy-Bewegung, so mit einer Rede anlässlich des Generalstreiks vom 2. November 2011. Anlässlich ihres Aufenthaltes in Berlin zur Verleihung des Preises zum Blue Planet Award am 18. November 2011 besuchte sie das Camp der Occupy-Bewegung am Bundespressestrand. Außerdem ist sie Sprecherin der Kampagne gegen die Todesstrafe. Im Dezember 2013 trat Davis die erste Angela-Davis-Gastprofessur für internationale Gender- und Diversity-Studies[4] des Cornelia Goethe Centrums an der Universität Frankfurt am Main an.[5] Schwerpunkt ihrer Arbeit der vergangenen Jahre ist die Untersuchung des Gefängnis-Industrie-Komplexes, vor allem in den USA, die Verbindungen zwischen Unterdrückung aufgrund des Geschlechts, der Rasse und der Klasse nachzuweisen sucht. Davis unterstützt die antizionistische BDS-Bewegung. Das Birmingham Civil Rights Institute in Birmingham (Alabama) stornierte zunächst die Vergabe eines Bürgerrechtspreises an sie wegen ihrer BDS-Unterstützung[6], entschuldigte sich aber später und verlieh ihr letztlich den Preis.[7] Angela Davis setzt sich für die Freilassung des schwarzen Revolutionärs Mumia Abu-Jamal ein.[8] /// Standort Wimregal Ill-Umschl2024-35 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autograph Angela Davis /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Englisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 150,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Grossformatiges Schwarzweissfoto 25,5 x20,3cm Angela Davis, von Angela Davis bildseitig mit schwarzem Stift signiert. /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// /// Angela Yvonne Davis (* 26. Januar 1944 in Birmingham, Alabama) ist eine US-amerikanische Bürgerrechtlerin, Philosophin, Humanwissenschaftlerin und Schriftstellerin. In den 1970er-Jahren wurde sie zur Symbolfigur der Bewegung für die Rechte von politischen Gefangenen in den USA. Sie gehörte zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren zu den prominenten Führungsmitgliedern der Kommunistischen Partei der USA. Angela Davis entstammt einer schwarzen Mittelschichtfamilie. Aufgrund ihrer Begabung bekam sie als 15-Jährige ein Stipendium des American Friends Service Committee für die private Elisabeth Irwin High School (auch bekannt als Little Red School House) in New York. Hier kam sie zum ersten Mal mit dem Marxismus in Berührung und schloss sich dem kommunistischen Zirkel an ihrer Schule an. Ab 1961 studierte sie an der Brandeis University in Waltham, Massachusetts, französische Literatur und ebenso ab 1962 ein Jahr in Frankreich an der Sorbonne. Ihr elterlicher Wohnbezirk in Birmingham wurde ab den 1960er-Jahren Ziel zahlreicher Bombenanschläge gegen schwarze Bürgerrechtler (Dynamite Hill"). 1963 starben bei einem Brandanschlag des Ku-Klux-Klan auf die Baptist Church dem sogenannten 16th-Street-Baptist-Church-Bombing in Birmingham vier Mädchen, die Davis kannte. An der Brandeis University besuchte Davis Vorlesungen von Herbert Marcuse, schloss ihr Erststudium 1965 magna cum laude ab und wurde bei der Studentenverbindung Phi Beta Kappa aufgenommen.[1] Auf Marcuses Vermittlung studierte sie ab September 1965 in Frankfurt (Main) Philosophie und Soziologie, unter anderem bei Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. In Frankfurt schloss sie sich dem SDS an und nahm an Protestaktionen gegen den Vietnamkrieg teil. Davis folgte Marcuse an die University of California, San Diego und schloss ihren Masterstudiengang 1968 ab.[2] Lehre und politische Aktivitäten Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Kämpfe der schwarzen Bürgerrechtsbewegung trat sie nach ihrer Rückkehr aus Frankfurt im Sommer 1967 dem Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) bei und wurde kurzzeitig Mitglied der Black Panther Party. Im Juni 1968 wurde Angela Davis Mitglied im Che-Lumumba-Club, einem Kreis afroamerikanischer Mitglieder der Kommunistischen Partei der USA (CPUSA). Den SNCC verließ sie, da dort ihre Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei zum Problem wurde. Ab 1969 war sie als Dozentin an der University of California, Los Angeles, beschäftigt, doch wurde ihr Vertrag 1970 gekündigt, als ihre Mitgliedschaft in der CPUSA bekannt wurde. Von 1975 bis 1977 lehrte Davis African American studies am Claremont College und später women's and ethnic studies an der San Francisco State University. 1980 und 1984 bewarb Davis sich für das Amt der US-Vizepräsidentin mit dem kommunistischen Präsidentschaftskandidaten Gus Hall. Beide erreichten 0,05 bzw. 0,04 % der Stimmen. 1991 begründete Angela Davis zusammen mit anderen Linken (u. a. Pete Seeger) und ehemaligen CPUSA-Mitgliedern das Committees of Correspondence for Democracy and Socialism. Sie bezeichnet sich jedoch nach wie vor als Kommunistin. Davis übersetzte das 1983 auf Deutsch erschienene Lichtblicke von Wolfgang Schivelbusch für die amerikanische Ausgabe Disenchanted Night. Davis ist emeritierte Professorin an der University of California in Santa Cruz in den Abteilungen History of Consciousness und Feminist Studies.[3] In ihrem Wohnort Oakland (Kalifornien) unterstützt Davis seit Herbst 2011 die Occupy-Bewegung, so mit einer Rede anlässlich des Generalstreiks vom 2. November 2011. Anlässlich ihres Aufenthaltes in Berlin zur Verleihung des Preises zum Blue Planet Award am 18. November 2011 besuchte sie das Camp der Occupy-Bewegung am Bundespressestrand. Außerdem ist sie Sprecherin der Kampagne gegen die Todesstrafe. Im Dezember 2013 trat Davis die erste Angela-Davis-Gastprofessur für internationale Gender- und Diversity-Studies[4] des Cornelia Goethe Centrums an der Universität Frankfurt am Main an.[5] Schwerpunkt ihrer Arbeit der vergangenen Jahre ist die Untersuchung des Gefängnis-Industrie-Komplexes, vor allem in den USA, die Verbindungen zwischen Unterdrückung aufgrund des Geschlechts, der Rasse und der Klasse nachzuweisen sucht. Davis unterstützt die antizionistische BDS-Bewegung. Das Birmingham Civil Rights Institute in Birmingham (Alabama) stornierte zunächst die Vergabe eines Bürgerrechtspreises an sie wegen ihrer BDS-Unterstützung[6], entschuldigte sich aber später und verlieh ihr letztlich den Preis.[7] Angela Davis setzt sich für die Freilassung des schwarzen Revolutionärs Mumia Abu-Jamal ein.[8] /// Standort Wimregal Ill-Umschl2024-03ua Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autograph Angela Davis /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Englisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 150,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Grossformatiges Schwarzweissfoto 30,2x20,3cm Angela Davis, von Angela Davis bildseitig mit blauem Stift signiert. /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// /// Angela Yvonne Davis (* 26. Januar 1944 in Birmingham, Alabama) ist eine US-amerikanische Bürgerrechtlerin, Philosophin, Humanwissenschaftlerin und Schriftstellerin. In den 1970er-Jahren wurde sie zur Symbolfigur der Bewegung für die Rechte von politischen Gefangenen in den USA. Sie gehörte zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren zu den prominenten Führungsmitgliedern der Kommunistischen Partei der USA. Angela Davis entstammt einer schwarzen Mittelschichtfamilie. Aufgrund ihrer Begabung bekam sie als 15-Jährige ein Stipendium des American Friends Service Committee für die private Elisabeth Irwin High School (auch bekannt als Little Red School House) in New York. Hier kam sie zum ersten Mal mit dem Marxismus in Berührung und schloss sich dem kommunistischen Zirkel an ihrer Schule an. Ab 1961 studierte sie an der Brandeis University in Waltham, Massachusetts, französische Literatur und ebenso ab 1962 ein Jahr in Frankreich an der Sorbonne. Ihr elterlicher Wohnbezirk in Birmingham wurde ab den 1960er-Jahren Ziel zahlreicher Bombenanschläge gegen schwarze Bürgerrechtler (Dynamite Hill"). 1963 starben bei einem Brandanschlag des Ku-Klux-Klan auf die Baptist Church dem sogenannten 16th-Street-Baptist-Church-Bombing in Birmingham vier Mädchen, die Davis kannte. An der Brandeis University besuchte Davis Vorlesungen von Herbert Marcuse, schloss ihr Erststudium 1965 magna cum laude ab und wurde bei der Studentenverbindung Phi Beta Kappa aufgenommen.[1] Auf Marcuses Vermittlung studierte sie ab September 1965 in Frankfurt (Main) Philosophie und Soziologie, unter anderem bei Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. In Frankfurt schloss sie sich dem SDS an und nahm an Protestaktionen gegen den Vietnamkrieg teil. Davis folgte Marcuse an die University of California, San Diego und schloss ihren Masterstudiengang 1968 ab.[2] Lehre und politische Aktivitäten Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Kämpfe der schwarzen Bürgerrechtsbewegung trat sie nach ihrer Rückkehr aus Frankfurt im Sommer 1967 dem Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) bei und wurde kurzzeitig Mitglied der Black Panther Party. Im Juni 1968 wurde Angela Davis Mitglied im Che-Lumumba-Club, einem Kreis afroamerikanischer Mitglieder der Kommunistischen Partei der USA (CPUSA). Den SNCC verließ sie, da dort ihre Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei zum Problem wurde. Ab 1969 war sie als Dozentin an der University of California, Los Angeles, beschäftigt, doch wurde ihr Vertrag 1970 gekündigt, als ihre Mitgliedschaft in der CPUSA bekannt wurde. Von 1975 bis 1977 lehrte Davis African American studies am Claremont College und später women's and ethnic studies an der San Francisco State University. 1980 und 1984 bewarb Davis sich für das Amt der US-Vizepräsidentin mit dem kommunistischen Präsidentschaftskandidaten Gus Hall. Beide erreichten 0,05 bzw. 0,04 % der Stimmen. 1991 begründete Angela Davis zusammen mit anderen Linken (u. a. Pete Seeger) und ehemaligen CPUSA-Mitgliedern das Committees of Correspondence for Democracy and Socialism. Sie bezeichnet sich jedoch nach wie vor als Kommunistin. Davis übersetzte das 1983 auf Deutsch erschienene Lichtblicke von Wolfgang Schivelbusch für die amerikanische Ausgabe Disenchanted Night. Davis ist emeritierte Professorin an der University of California in Santa Cruz in den Abteilungen History of Consciousness und Feminist Studies.[3] In ihrem Wohnort Oakland (Kalifornien) unterstützt Davis seit Herbst 2011 die Occupy-Bewegung, so mit einer Rede anlässlich des Generalstreiks vom 2. November 2011. Anlässlich ihres Aufenthaltes in Berlin zur Verleihung des Preises zum Blue Planet Award am 18. November 2011 besuchte sie das Camp der Occupy-Bewegung am Bundespressestrand. Außerdem ist sie Sprecherin der Kampagne gegen die Todesstrafe. Im Dezember 2013 trat Davis die erste Angela-Davis-Gastprofessur für internationale Gender- und Diversity-Studies[4] des Cornelia Goethe Centrums an der Universität Frankfurt am Main an.[5] Schwerpunkt ihrer Arbeit der vergangenen Jahre ist die Untersuchung des Gefängnis-Industrie-Komplexes, vor allem in den USA, die Verbindungen zwischen Unterdrückung aufgrund des Geschlechts, der Rasse und der Klasse nachzuweisen sucht. Davis unterstützt die antizionistische BDS-Bewegung. Das Birmingham Civil Rights Institute in Birmingham (Alabama) stornierte zunächst die Vergabe eines Bürgerrechtspreises an sie wegen ihrer BDS-Unterstützung[6], entschuldigte sich aber später und verlieh ihr letztlich den Preis.[7] Angela Davis setzt sich für die Freilassung des schwarzen Revolutionärs Mumia Abu-Jamal ein.[8] /// Standort Wimregal Ill-Umschl2024-06 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autograph Angela Davis /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Englisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 150,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Grossformatiges Schwarzweissfoto 30,2x20,3cm Angela Davis, sich eine Zigarette anzündend,von Angela Davis bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// /// Angela Yvonne Davis (* 26. Januar 1944 in Birmingham, Alabama) ist eine US-amerikanische Bürgerrechtlerin, Philosophin, Humanwissenschaftlerin und Schriftstellerin. In den 1970er-Jahren wurde sie zur Symbolfigur der Bewegung für die Rechte von politischen Gefangenen in den USA. Sie gehörte zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren zu den prominenten Führungsmitgliedern der Kommunistischen Partei der USA. Angela Davis entstammt einer schwarzen Mittelschichtfamilie. Aufgrund ihrer Begabung bekam sie als 15-Jährige ein Stipendium des American Friends Service Committee für die private Elisabeth Irwin High School (auch bekannt als Little Red School House) in New York. Hier kam sie zum ersten Mal mit dem Marxismus in Berührung und schloss sich dem kommunistischen Zirkel an ihrer Schule an. Ab 1961 studierte sie an der Brandeis University in Waltham, Massachusetts, französische Literatur und ebenso ab 1962 ein Jahr in Frankreich an der Sorbonne. Ihr elterlicher Wohnbezirk in Birmingham wurde ab den 1960er-Jahren Ziel zahlreicher Bombenanschläge gegen schwarze Bürgerrechtler (Dynamite Hill"). 1963 starben bei einem Brandanschlag des Ku-Klux-Klan auf die Baptist Church dem sogenannten 16th-Street-Baptist-Church-Bombing in Birmingham vier Mädchen, die Davis kannte. An der Brandeis University besuchte Davis Vorlesungen von Herbert Marcuse, schloss ihr Erststudium 1965 magna cum laude ab und wurde bei der Studentenverbindung Phi Beta Kappa aufgenommen.[1] Auf Marcuses Vermittlung studierte sie ab September 1965 in Frankfurt (Main) Philosophie und Soziologie, unter anderem bei Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. In Frankfurt schloss sie sich dem SDS an und nahm an Protestaktionen gegen den Vietnamkrieg teil. Davis folgte Marcuse an die University of California, San Diego und schloss ihren Masterstudiengang 1968 ab.[2] Lehre und politische Aktivitäten Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Kämpfe der schwarzen Bürgerrechtsbewegung trat sie nach ihrer Rückkehr aus Frankfurt im Sommer 1967 dem Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) bei und wurde kurzzeitig Mitglied der Black Panther Party. Im Juni 1968 wurde Angela Davis Mitglied im Che-Lumumba-Club, einem Kreis afroamerikanischer Mitglieder der Kommunistischen Partei der USA (CPUSA). Den SNCC verließ sie, da dort ihre Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei zum Problem wurde. Ab 1969 war sie als Dozentin an der University of California, Los Angeles, beschäftigt, doch wurde ihr Vertrag 1970 gekündigt, als ihre Mitgliedschaft in der CPUSA bekannt wurde. Von 1975 bis 1977 lehrte Davis African American studies am Claremont College und später women's and ethnic studies an der San Francisco State University. 1980 und 1984 bewarb Davis sich für das Amt der US-Vizepräsidentin mit dem kommunistischen Präsidentschaftskandidaten Gus Hall. Beide erreichten 0,05 bzw. 0,04 % der Stimmen. 1991 begründete Angela Davis zusammen mit anderen Linken (u. a. Pete Seeger) und ehemaligen CPUSA-Mitgliedern das Committees of Correspondence for Democracy and Socialism. Sie bezeichnet sich jedoch nach wie vor als Kommunistin. Davis übersetzte das 1983 auf Deutsch erschienene Lichtblicke von Wolfgang Schivelbusch für die amerikanische Ausgabe Disenchanted Night. Davis ist emeritierte Professorin an der University of California in Santa Cruz in den Abteilungen History of Consciousness und Feminist Studies.[3] In ihrem Wohnort Oakland (Kalifornien) unterstützt Davis seit Herbst 2011 die Occupy-Bewegung, so mit einer Rede anlässlich des Generalstreiks vom 2. November 2011. Anlässlich ihres Aufenthaltes in Berlin zur Verleihung des Preises zum Blue Planet Award am 18. November 2011 besuchte sie das Camp der Occupy-Bewegung am Bundespressestrand. Außerdem ist sie Sprecherin der Kampagne gegen die Todesstrafe. Im Dezember 2013 trat Davis die erste Angela-Davis-Gastprofessur für internationale Gender- und Diversity-Studies[4] des Cornelia Goethe Centrums an der Universität Frankfurt am Main an.[5] Schwerpunkt ihrer Arbeit der vergangenen Jahre ist die Untersuchung des Gefängnis-Industrie-Komplexes, vor allem in den USA, die Verbindungen zwischen Unterdrückung aufgrund des Geschlechts, der Rasse und der Klasse nachzuweisen sucht. Davis unterstützt die antizionistische BDS-Bewegung. Das Birmingham Civil Rights Institute in Birmingham (Alabama) stornierte zunächst die Vergabe eines Bürgerrechtspreises an sie wegen ihrer BDS-Unterstützung[6], entschuldigte sich aber später und verlieh ihr letztlich den Preis.[7] Angela Davis setzt sich für die Freilassung des schwarzen Revolutionärs Mumia Abu-Jamal ein.[8] /// Standort Wimregal Ill-Umschl2021-31 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autograph Angela Davis /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Englisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 150,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Grossformatiges Schwarzweissfoto 25,6x20,3cm von Angela Davis bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// /// Angela Yvonne Davis (* 26. Januar 1944 in Birmingham, Alabama) ist eine US-amerikanische Bürgerrechtlerin, Philosophin, Humanwissenschaftlerin und Schriftstellerin. In den 1970er-Jahren wurde sie zur Symbolfigur der Bewegung für die Rechte von politischen Gefangenen in den USA. Sie gehörte zwischen den 1960er- und 1980er-Jahren zu den prominenten Führungsmitgliedern der Kommunistischen Partei der USA. Angela Davis entstammt einer schwarzen Mittelschichtfamilie. Aufgrund ihrer Begabung bekam sie als 15-Jährige ein Stipendium des American Friends Service Committee für die private Elisabeth Irwin High School (auch bekannt als Little Red School House) in New York. Hier kam sie zum ersten Mal mit dem Marxismus in Berührung und schloss sich dem kommunistischen Zirkel an ihrer Schule an. Ab 1961 studierte sie an der Brandeis University in Waltham, Massachusetts, französische Literatur und ebenso ab 1962 ein Jahr in Frankreich an der Sorbonne. Ihr elterlicher Wohnbezirk in Birmingham wurde ab den 1960er-Jahren Ziel zahlreicher Bombenanschläge gegen schwarze Bürgerrechtler (Dynamite Hill"). 1963 starben bei einem Brandanschlag des Ku-Klux-Klan auf die Baptist Church dem sogenannten 16th-Street-Baptist-Church-Bombing in Birmingham vier Mädchen, die Davis kannte. An der Brandeis University besuchte Davis Vorlesungen von Herbert Marcuse, schloss ihr Erststudium 1965 magna cum laude ab und wurde bei der Studentenverbindung Phi Beta Kappa aufgenommen.[1] Auf Marcuses Vermittlung studierte sie ab September 1965 in Frankfurt (Main) Philosophie und Soziologie, unter anderem bei Theodor W. Adorno und Max Horkheimer. In Frankfurt schloss sie sich dem SDS an und nahm an Protestaktionen gegen den Vietnamkrieg teil. Davis folgte Marcuse an die University of California, San Diego und schloss ihren Masterstudiengang 1968 ab.[2] Lehre und politische Aktivitäten Vor dem Hintergrund der sich zuspitzenden Kämpfe der schwarzen Bürgerrechtsbewegung trat sie nach ihrer Rückkehr aus Frankfurt im Sommer 1967 dem Student Nonviolent Coordinating Committee (SNCC) bei und wurde kurzzeitig Mitglied der Black Panther Party. Im Juni 1968 wurde Angela Davis Mitglied im Che-Lumumba-Club, einem Kreis afroamerikanischer Mitglieder der Kommunistischen Partei der USA (CPUSA). Den SNCC verließ sie, da dort ihre Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei zum Problem wurde. Ab 1969 war sie als Dozentin an der University of California, Los Angeles, beschäftigt, doch wurde ihr Vertrag 1970 gekündigt, als ihre Mitgliedschaft in der CPUSA bekannt wurde. Von 1975 bis 1977 lehrte Davis African American studies am Claremont College und später women's and ethnic studies an der San Francisco State University. 1980 und 1984 bewarb Davis sich für das Amt der US-Vizepräsidentin mit dem kommunistischen Präsidentschaftskandidaten Gus Hall. Beide erreichten 0,05 bzw. 0,04 % der Stimmen. 1991 begründete Angela Davis zusammen mit anderen Linken (u. a. Pete Seeger) und ehemaligen CPUSA-Mitgliedern das Committees of Correspondence for Democracy and Socialism. Sie bezeichnet sich jedoch nach wie vor als Kommunistin. Davis übersetzte das 1983 auf Deutsch erschienene Lichtblicke von Wolfgang Schivelbusch für die amerikanische Ausgabe Disenchanted Night. Davis ist emeritierte Professorin an der University of California in Santa Cruz in den Abteilungen History of Consciousness und Feminist Studies.[3] In ihrem Wohnort Oakland (Kalifornien) unterstützt Davis seit Herbst 2011 die Occupy-Bewegung, so mit einer Rede anlässlich des Generalstreiks vom 2. November 2011. Anlässlich ihres Aufenthaltes in Berlin zur Verleihung des Preises zum Blue Planet Award am 18. November 2011 besuchte sie das Camp der Occupy-Bewegung am Bundespressestrand. Außerdem ist sie Sprecherin der Kampagne gegen die Todesstrafe. Im Dezember 2013 trat Davis die erste Angela-Davis-Gastprofessur für internationale Gender- und Diversity-Studies[4] des Cornelia Goethe Centrums an der Universität Frankfurt am Main an.[5] Schwerpunkt ihrer Arbeit der vergangenen Jahre ist die Untersuchung des Gefängnis-Industrie-Komplexes, vor allem in den USA, die Verbindungen zwischen Unterdrückung aufgrund des Geschlechts, der Rasse und der Klasse nachzuweisen sucht. Davis unterstützt die antizionistische BDS-Bewegung. Das Birmingham Civil Rights Institute in Birmingham (Alabama) stornierte zunächst die Vergabe eines Bürgerrechtspreises an sie wegen ihrer BDS-Unterstützung[6], entschuldigte sich aber später und verlieh ihr letztlich den Preis.[7] Angela Davis setzt sich für die Freilassung des schwarzen Revolutionärs Mumia Abu-Jamal ein.[8] /// Standort Wimregal Ill-Umschl2021-29 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 10.

-

Ms. Brief mit Unterschrift von fremder Hand gez. Leo Löwenthal".

Verlag: Berlin, 20. VI. 1985., 1985

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 100,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb4to. 1 p. Gedr. Briefkopf. An den Philosoph und Journalist Christoph von Wolzogen: [] Da ich am Vorabend meiner Reise nach Israel stehe, werde ich das alles entweder im Flugzeug oder kurz nach meiner Rückkehr lesen. [] Auch der Pflasterstrand hat seine Pflicht getan, und auch dafür bin ich Ihnen außerordentlich dankbar. " Gegenbriefe liegen in Durchschlag bei. Darin erläutert Wolzogen von der Übersendung der betreffenden Nummern des Pflasterstrands (Israel, Antisemitismus)."Leo Löwenthal gehörte neben Theodor W. Adorno, Max Horkheimer und Herbert Marcuse zu den Mitbegründern der Kritischen Theorie, die auch als Frankfurter Schule bekannt wurde. Adorno und Horkheimer erwähnen in der Vorrede zu Dialektik der Aufklärung, dass sie die ersten drei Thesen der Elemente des Antisemitismus" in der Dialektik der Aufklärung zusammen mit Löwenthal verfasst habenLöwenthal wuchs in Frankfurt in einer nicht religiös geprägten jüdischen Familie auf, gleichwohl blieb sein Verhältnis zum Judentum und Jüdischen" für ihn eine Zeitlang sehr zentral". 1932 übernahm er die geschäftsführende Redaktion der Zeitschrift für Sozialforschung. Auch nach der nationalsozialistischen Machtergreifung und der zwangsweisen Schließung des Instituts blieb Löwenthal als letzter Mitarbeiter des Instituts in Frankfurt. Erst 1934 emigrierte auch Löwenthal in die USA, wo er im Gegensatz zu anderen Mitarbeitern der Frankfurter Schule auch nach Kriegsende blieb. 1956 erhielt er einen Lehrstuhl für Soziologie an der Universität von Kalifornien in Berkeley, wo er bis zu seinem Tod 1993 lebte.

-

Typoskriptfragmente mit zahlreichen eigenh. Korrekturen, eh. U. und eh. Notizen.

Verlag: O. O., 7. III. 1970., 1970

Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich

Manuskript / Papierantiquität

EUR 300,00

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb6½ SS. auf 4 Bll. 4to. Diese Arbeitsunterlagen dokumentieren das strukturierte Vorgehen Heißenbüttels auf dem Weg zur Perfektionierung seiner Publikationen und dienten seinerzeit als Autographenspende an den Mediziner und Autographensammler Joachim Ruf. - Darunter Auszüge aus einer Abhandlung über Theodor W. Adorno und aus dem Hörspiel "Zwei oder drei Porträts", das 1970 unter der Regie von Heinz Hostnig (1924-1996) von den Rundfunksendern BR/NDR/SWF produziert wurde. Auf einer Seite mit Gliederungsnotizen ist der Aufsatztitel "Kritische Theorie im Rückblick" (1970) vermerkt.

-

Eigenh. Absenderangabe auf Briefkuvert geschrieben.

Verlag: Wien, o. J.

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 500,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbQuer-4to. 1 p. Nur Teile der Vorderseite des Kuverts erhalten. Eigenhändige Adresse Absender: | Arnold Schönberg | Wien IV | Wiedner Hauptstraße 18" auf Kuvert geschrieben. Die Empfängeradresse des Schweizer Musikers Alfred Pochon könnte von Schönbergs Hand stammen, hat aber einen eher kalligraphischen Charakter.In der Wiedner Hauptstraße 18 im 4. Bezirk von Wien wohnte das Ehepaar Rudolf und Henriette Kolisch, die Schwiegereltern von Arnold Schönberg, gemeinsam mit ihren Kindern Maria, Rudolf und Gertrud. Arnold Schönberg heiratete in zweiter Ehe Gertrud Kolisch und war öfter zu Gast in der Wohnung Wiedner Hauptstraße 18/15. Wenn er sich in Wien aufhielt, verwendete er sie auch als postalische Adresse und traf hier mit Alban Berg, Theodor Adorno u.a. zusammen.

-

Eigenh. Brief mit Unterschrift.

Verlag: London, 9. III. 1970., 1970

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 4.500,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb4to. 2 pp. Hotelbriefkopf. Gebräunt u. gefaltet. 2 kl. Einstiche am oberen Rand. Bedeutender Brief an den Journalist der Frankfurter Rundschau, Erich Lissner (1902-1980): [] ich habe hier mit fast einer Woche Verspätung von dem Brief erfahren, den einige Studenten im Namen der Philosophischen Fachschaft unserer Universität an Leszek Kolakowski gerichtet haben (R.R. vom 3. März). Der Brief sendet sich gegen den von mir angeregten Vorschlag der Philosophischen Fakultät, Kolakowski als Nachfolger Adornos zu berufen. Die Autoren des Briefes machen Differenzen der Auffassung un der Intention, die zwischen Kolakowski und einigen Schülern Adornos und Horkheimers innerhalb einer gemeinsamen Tradition selbstverständlich auch bestehen, zu einem Argument gegen die Berufung Kolakowskis. Dabei stützen Sie sich auf jüngst in Umlauf gesetzte Etikettierungen wie Frankfurter Schule" oder Kritische Theorie" in einer Weise, als handele es sich um eine Institution, die durch die Rekrutierung von Rechtgläubigen erhalten werden müsste. Wenn es sich so verhielte, dann wäre nicht Kolakowski zu fürchten; zu fürchten wäre die trostlose Apologetik der Türhüter einer neuen Spielart von institutionellen Marxismus. Weil es sich so nicht verhält, entbehrt der Brief jeder sachlichen Motivation. Es bezeugt die Geistesart derer, die, weil Sie sich gegenüber Adornos Denken scholastisch verhalten, bloss dessen leere Geste zurückbehalten können. Die Autoren des Briefes haben die Bücher des Mannes, gegen den Sie polemisieren, entweder nicht gelesen oder nicht ernst genommen. Der Brief schliesst mit dem Satz: Die Möglichkeit oder Unmöglichkeit, Marxist zu sein, ist für uns keine Alternative." Eben das sagt Kolakowski. Die Autoren des Briefes adressieren ihre Einwände nicht an die, die den Berufungsvorschlag verantworten. Sie üben ungerüht Pressionen auf einen Mann aus, der doch gar nicht in der Lage ist, zu der robusten Hauspolitik einiger Doktoranden, Hilfskräfte und Studenten Stellung zu nehmen. Die Autoren des Briefes lassen Sensibilität oder gar, was sie doch beredt in Anspruch nehmen, Solidarität nicht erkennen. Sie pochen rhetorisch auf die Einheit der emanzipatorischen Vernunft gegenüber einem Mann, der für die zerbrechliche Einheit von Moral und Denken mit seiner Lebensgeschichte einsteht. Die Autoren des Briefes schliesslich kennen keine Rücksicht gegen die Kollegen, die sie als Figuren gegen Kolakowski bloss einsetzten. Diese nämlich müssen Schaden leiden bei einem Vergleich, der der Proportionen spottet. Peinliche Schauspiele dieser Art sind freilich als Reaktionen verständlich. Sie sind die Kehrseite einer brüchig gewordenen Arkanpraxis. Vermeiden lassen sie sich nur, wenn regulär gewählte Studentenvertreter von Anbeginn an den Personalentscheidungen beteiligt sind, an denen sie ein legitimes Interesse nehmen. [] Es wäre mir lieb, wenn Sie diesen Brief veröffentlichen könnten." - Als Offener Brief an Erich Lissner, in «Frankfurter Rundschau», 14.3.1970. Als es 1970 darum ging, wer in Frankfurt/Main den philosophischen Lehrstuhl von Theodor W. Adorno übernehmen sollte, schlug Jürgen Habermas den 1927 in Radom geborenen, inzwischen in Berkeley lehrenden Leszek Kolakowski vor. Die Fachschaft des Philosophischen Seminars schickte dem Philosophen, der noch immer einen polnischen Pass hatte, daraufhin einen Offenen Brief, in dem sie ihm mitteilte, dass sie ihn für ungeeignet hielt.Kolakowsi antwortete mit schmallippiger Ironie, dass er froh sei, den Studenten bei ihren Kämpfen um die Ordinarien nicht im Wege stehen zu müssen; er habe ohnehin nicht die Absicht gehabt, nach Frankfurt zu kommen. Schon 1971 erschien übrigens Gesine Schwans Dissertation: "Leszek Kolakowski. Eine politische Philosophie der Freiheit nach Marx.".

-

Eigenhändige vierzeilige, persönliche Widmung, datiert "November 1962", in seinem Buch: Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen. Frankfurt a. M., Suhrkamp (Erstes bis viertes Tausend) 1962. 225 (3) Seiten. OKt. mit SchU

Erscheinungsdatum: 1962

Anbieter: Musikantiquariat Dr. Bernhard A. Kohl GmbH, Stuttgart, Deutschland

Verbandsmitglied: BOEV

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe

EUR 350,00

Währung umrechnenEUR 60,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb1962, . , , [1903-1968]. - Widmung an seinen ehemaligen Schüler und Frankfurter Kollegen Bruno Liebrucks auf dem Titel, datiert "Frankfurt November 1962" (blaue Tinte); zugleich Erstausgabe. - Der Band besteht aus insgesamt 12 Vorlesungen, die der Autor im Wintersemester 1961/62 an der Universität Frankfurt a. M. gehalten hat (vereinzelt Anstreichungen mit Kugelschreiber). - Kosch I, 32; Schultz 217.

-

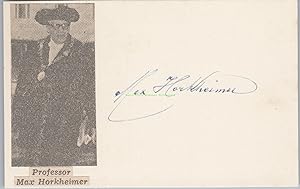

Original Autogramm Max Horkheimer (1895-1973) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 440,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blankovisitenkarte mit aufmontiertem Zeitungsfoto von Max Horkheimer, von Max Horkheimer mit blauer Tinte signiert, Fleckchen, papierbedingte Seitenbräunung /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Max Horkheimer (geboren am 14. Februar 1895 in Stuttgart; gestorben am 7. Juli 1973 in Nürnberg) war ein deutscher Sozialphilosoph und führender Kopf der Frankfurter Schule. Als Direktor des Instituts für Sozialforschung und Herausgeber der Zeitschrift für Sozialforschung suchte er mit Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Disziplinen und einem unorthodoxen Verständnis der Marxschen Gesellschaftstheorie ein interdisziplinäres materialistisches Forschungsprogramm zu verwirklichen, das er 1937 in der amerikanischen Emigration in einem programmatischen Aufsatz als Kritische Theorie ausflaggte. Später verfasste er zusammen mit Theodor W. Adorno die philosophische Essaysammlung Dialektik der Aufklärung, die als das grundlegende Werk der Kritischen Theorie gilt. Jugendzeit, Freundschaft mit Pollock Max Horkheimer wuchs in der Schwieberdinger Straße 58 in Zuffenhausen[1] als Sohn einer jüdischen Fabrikantenfamilie auf. Sein Vater war der Kunstwollfabrikant Moritz Horkheimer, seine Mutter Babette, geb. Lauchheimer, kam aus Esslingen am Neckar.[2] Max besuchte kein humanistisches Gymnasium, sondern ein Realgymnasium, das die Schüler auf praktische Berufe vorbereiten sollte.[3] Auf väterlichen Wunsch verließ er als Untersekundaner im Alter von 15 Jahren das Dillmann-Gymnasium in Stuttgart.[4] Von seinem Vater als Nachfolger in der Unternehmensleitung bestimmt,[5] trat er zunächst als Lehrling in die väterliche Fabrik ein. In dieser Zeit lernte er Friedrich Pollock kennen, auch er der Sohn eines Stuttgarter Fabrikanten, doch mit ganz verschiedener familiärer Erziehung. Während Horkheimer in einer konservativ-jüdischen Familie erzogen wurde, hatte sich Pollocks Elternhaus rigoros vom Judentum abgewandt. Pollock erschloss seinem Freund eine neue Welt jenseits religiöser und konservativer Traditionen[6] und war ihm behilflich, sich gegenüber dem ?omnipräsenten Vater? zu behaupten.[7] Aus dieser Bekanntschaft ging eine lebenslange Freundschaft bis zu Pollocks Tod 1970 hervor. Am Beginn ihrer Jugendfreundschaft setzten sie einen förmlichen ?Freundschaftsvertrag? auf, der im Laufe ihres Lebens immer wieder erneuert und durch gemeinsame Beschlüsse und Memoranda ergänzt werden sollte.[8] Nach Lehrzeit und einem Volontariat in Brüssel wurde Horkheimer 1914 Juniorchef im väterlichen Unternehmen. Als Betriebsleiter und Prokurist blieb er zunächst vom Kriegsdienst im Ersten Weltkrieg verschont, erst 1917 wurde er einberufen, aber nach kurzer Zeit als wehruntauglich ausgemustert.[9] Mit Pollock erlebte er in München die Errichtung der Räterepublik und ihre brutale Niederschlagung durch die Freikorps.[10] In die Fabrik seines Vaters kehrte er nach dem Krieg nicht wieder zurück.[11] 1919 holte er gemeinsam mit Pollock in München in wenigen Monaten als Externer das Abitur nach.[12] Akademische Karriere Max Horkheimer mit Rose Riekher beim 1. Kulturkritiker-Kongress in München (1958) 1919 begann er sein Studium an der Universität in München mit dem Hauptfach Psychologie und den Nebenfächern Philosophie und Nationalökonomie.[13] Nach einem Semester wechselte er an die Universität in Frankfurt am Main, 1920/21 studierte er an der Universität Freiburg. In Freiburg hörte er den Phänomenologen Edmund Husserl und besuchte gemeinsam mit Friedrich Pollock ein Seminar von Martin Heidegger.[14] 1922 wurde er in Frankfurt mit summa cum laude von Hans Cornelius promoviert, dessen Assistent er danach für drei Jahre war. 1925 habilitierte er sich ebendort. Als Privatdozent legalisierte er 1926 das langjährige Verhältnis zu Rose Christine Riekher (1887-1969), der früheren Privatsekretärin seines Vaters, der er den Kosenamen ?Maidon? gegeben hatte. Gemeinsam mit ihr und Friedrich Pollock hatte er bereits seit 1921 gemeinsam in einem eigens vom Geld der Eltern gekauften Haus in Kronberg im Taunus, nahe Frankfurt, gelebt. Nachdem die Eltern viele Jahre sich gegen die Liaison ihres Sohnes mit der acht Jahre älteren Nichtjüdin gestellt hatten, gaben sie nach der Heirat ihren Widerstand auf und nahmen die Schwiegertochter in ihre Familie auf.[15] 1930 ernannte ihn die Universität Frankfurt zum Ordinarius für Sozialphilosophie an der Philosophischen Fakultät. Im gleichen Jahr wurde er Direktor des 1924 unter Carl Grünberg gegründeten Instituts für Sozialforschung bis zu dessen Schließung nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Jahre 1933. Emigration und Rückkehr nach Deutschland Horkheimer emigrierte über Genf, wo das Institut für Sozialforschung in Kooperation mit der Internationalen Arbeitsorganisation eine Zweigstelle eröffnet hatte, 1934 nach New York, wo er an der Columbia University mit Hilfe amerikanischer Kollegen das Institut für Sozialforschung weiterführen konnte. 1941 übersiedelte er an die Westküste nach Pacific Palisades (Los Angeles) und wurde direkter Nachbar von Thomas Mann. Sein engster Mitarbeiter und Freund Theodor W. Adorno folgte ihm wenig später. 1947 veröffentlichte er in den USA Eclipse of Reason (dt. Ausgabe: Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, 1967) und - in Amsterdam - gemeinsam mit Adorno die Dialektik der Aufklärung, zwei seiner Hauptwerke. 1949 kehrte Horkheimer an die Universität Frankfurt zurück, ihrem Ruf auf den Doppellehrstuhl für Philosophie und Soziologie folgend. ?Er wollte Möglichkeiten zu praktischer Einflussnahme auf historische Entwicklungen nutzen, und in Deutschland sah er einen Schauplatz wichtiger Weichenstellungen.?[16] 1950 konnte das Institut für Sozialforschung unter seiner Leitung (mit Adorno als stellvertretendem Direktor) wieder eröffnet werden.[17] 1951 und 1952 war er Rektor der Universität. Horkheimer war Begründer und Herausgeber der Zeitschrift für Sozialforschung (1932-1939), fortgesetzt als Studies in Philosophy and Social Science (1940-1942), und Initiato.

-

Original Autogramm Arnold Gehlen (1904-1976) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 240,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blankovisitenkarte von Arnold Gehlen mit blauer Tinte mit vollem Titel signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Arnold Karl Franz Gehlen (* 29. Januar 1904 in Leipzig; ? 30. Januar 1976 in Hamburg) war ein deutscher Philosoph, Anthropologe und Soziologe. Er zählt mit Helmuth Plessner und Max Scheler zu den Hauptvertretern der Philosophischen Anthropologie. In den 1960er Jahren galt er als konservativer Gegenspieler Theodor W. Adornos. Gehlen war Sohn des Verlegers Max Gehlen[1] und dessen Frau Margarete Gehlen, geborene Ege. 1937 heiratete er Veronika Freiin von Wolff. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor, die spätere Baronin Caroline von Lieven.[2] Ein Cousin war der erste Präsident des BND, Reinhard Gehlen. Gehlen legte 1923 am Thomas-Gymnasium in Leipzig das Abitur ab.[3] Nach einer Zwischenzeit als Buchhändler und Bankangestellter studierte Gehlen von 1924 bis 1927 Philosophie, Philologie, Kunstgeschichte, Germanistik und Psychologie in Leipzig und Köln. Er wurde bei Hans Driesch mit dem Dissertationsthema Zur Theorie der Setzung und des setzungshaften Wissens bei Driesch promoviert. Seine Lehrbefähigung erhielt er 1930 mit der Habilitationsschrift Wirklicher und unwirklicher Geist. Eine philosophische Untersuchung in der Methode absoluter Phänomenologie. Von 1930 bis 1934 war er Privatdozent für Philosophie an der Philologisch-Historischen Abteilung der Universität Leipzig. Am 1. Mai 1933 trat er in die NSDAP ein (Mitgliedsnummer 2.432.246) und wurde 1934 auch Mitglied im NS-Dozentenbund.[4] Im November 1933 unterzeichnete er das Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler.[4] Nach Paul Tillichs Entlassung aus dem Staatsdienst, die aufgrund des Berufsbeamtengesetzes wegen eines kritischen Artikels Tillichs gegen die nationalsozialistischen Machthaber erfolgte, übernahm Gehlen dessen vakante Professur an der Universität Frankfurt im Rahmen einer Lehrstuhlvertretung. 1934 erhielt er - nach einer Zeit als Assistent von Hans Freyer - einen Lehrstuhl für Philosophie am Institut für Kultur- und Universalgeschichte an der Universität Leipzig. 1938 wechselte Gehlen als Professor an die Universität Königsberg, 1940 an die Universität Wien, wo er die zeitweilige Institutsleitung innehatte, im Oktober 1941 aber erstmals von der Wehrmacht einberufen wurde, um bis Mai 1942 eine Stellung als Kriegsverwaltungsrat in der Personalprüfstelle des heerespsychologischen Amtes im besetzten Prag zu versehen. Gegen Ende des Krieges wurde Gehlen erneut einberufen und im Range eines Leutnants schwer verwundet. Als Nichtösterreicher wurde er nach dem Krieg aus dem österreichischen Staatsdienst entlassen. Nach zwei Jahren Unterbrechung konnte Gehlen seine Tätigkeit als Professor, wenn auch zunächst nicht an einer Universität, wieder aufnehmen. Von 1947 bis 1961 war er Dozent für Psychologie und Soziologie an der Staatlichen Akademie für Verwaltungswissenschaften Speyer, später Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer und ab 1962 ordentlicher Professor für Soziologie an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) in Aachen, wo er bis zu seiner Emeritierung 1969 lehrte. Ein Jahr vor der Emeritierung gehörte er zusammen mit vielen anderen Professoren der RWTH Aachen zu den Unterzeichnern des ?Marburger Manifestes?,[5] das eine akademische Front gegen die aufkommende Mitbestimmung an den Hochschulen bildete.[6] Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde seine Haltung vor allem seitens der Frankfurter Schule scharf kritisiert. Im Nationalsozialismus war er nicht nur Mitläufer. Er profitierte vielmehr auch von der Entlassung von Professoren aus rassistischen und politischen Gründen. Nicht alle Professoren gehörten in der Zeit des Nationalsozialismus der NSDAP an. Antisemitische Äußerungen sind von ihm jedoch nicht bekannt geworden; insbesondere seine Theorie des Menschen, seine philosophische Anthropologie, ist frei davon. Ende der 1950er Jahre hatte sich Gehlen um eine Soziologie-Professur an der Universität Heidelberg bemüht. Max Horkheimer und Theodor Adorno machten ihren Einfluss geltend, um die von Karl Löwith unterstützte Berufung Gehlens auf einen Heidelberger Lehrstuhl zu verhindern. Auch René König versuchte die Berufung zu verhindern, indem er die Fakultät auf die NS- und Rosenberg-Passagen in Der Mensch von 1940 aufmerksam machte. Gehlens Berufung scheiterte. Arnold Gehlen starb 1976 in Hamburg. Philosophische und soziologische Arbeiten Von wesentlichem Einfluss während seines Studiums der Philosophie waren Hans Driesch, Nicolai Hartmann und Max Scheler. Er galt seinerseits dann als bedeutender Vertreter der Leipziger Schule. Seine Beiträge zur Philosophischen Anthropologie waren einflussreich und sind heute bekannter als die Arbeiten seines Vorgängers Scheler und als das Werk Helmuth Plessners, das allerdings in den letzten Jahrzehnten eine Renaissance erlebte. Seinen anthropologischen Einsichten zufolge ist der Mensch ein ?instinktentbundenes, antriebsüberschüssiges und weltoffenes Wesen?.[7] Seine These vom Menschen als ?Mängelwesen? geht im Kern auf Johann Gottfried Herder zurück und erinnert an das ?nicht festgestellte Tier? Friedrich Nietzsches, dem Wesen, das zeitgleich und komplementär zu seiner relativen Instinktarmut eine ungeheure Plastizität und Weltoffenheit, eine Formbarkeit, Lernfähigkeit und Erfindungsgabe besitzt. Aus dieser menschlichen Beschaffenheit ergibt sich für Gehlen eine ?Institutionenbedürftigkeit? Den Begriff der ?Institutionen? versteht Gehlen sehr grundlegend; er hat damit eine der wichtigsten soziologischen Institutionentheorien formuliert. Darunter fallen technische Werkzeuge ebenso wie Sprache, Rituale und Kulte (?magische Techniken?) sowie die Institutionen Familie, Staat und Kirche. Die Technik ist in diesem Sinne ein ?Organersatz? bzw. eine ?Organverlängerung? des Menschen - ein Gedanke, der im Kern bereits bei dem von Hegel beeinflussten Technikphilosophen August Koelle auftaucht.[8] Gehlen stellt neben das Konzept einer Steigerun.