apostolische vikar (10 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (7)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (3)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (10)

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (4)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

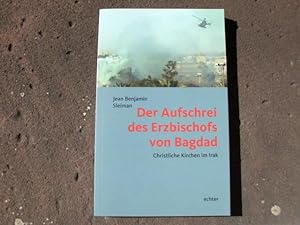

Der Aufschrei des Erzbischofs von Bagdad. Christliche Kirchen im Irak. Aus dem Französischen von Barbara Häußler. Umschlaggestaltung von Peter Hellmund. Deutsche Erstausgabe

Anbieter: Versandantiquariat Abendstunde, Ludwigshafen am Rhein, Deutschland

Softcover. Zustand: gut. Erste Aufl. Kartonierte fotografisch gestaltete und folienkaschierte Broschur in gutem Erhaltungszustand. "?Christ zu sein im Irak heißt heute, allen Verirrungen des Fanatismus ausgesetzt zu sein.? Damit ist die prekäre Lage benannt, in der sich die irakischen Christen seit dem Sturz Saddam Husseins befinden. Sie bewegen sich zwischen den Fronten um die Macht rivalisierender islamischer Glaubensgemeinschaften einerseits und eines unklug agierenden Westens andererseits. Der Erzbischof von Bagdad verbindet seinen Blick auf die lange und stolze Geschichte der christlichen Gemeinden im Irak mit einer politisch-sozialen Analyse und eigenen Erfahrungen. Dabei spricht er sich für einen Verbleib der Christen im Irak aus, verbunden mit dem Appell an die westlichen Länder, die Christen im Irak zu unterstützen und damit allen Irakern zu helfen." (Verlagstext) Jean Benjamin Sleiman OCD (* 30. Juni 1946 in Ghalboun) ist Erzbischof von Bagdad. Jean Benjamin Sleiman trat der Ordensgemeinschaft der Unbeschuhten Karmeliten bei und empfing am 8. Dezember 1973 die Priesterweihe. Papst Johannes Paul II. ernannte ihn am 29. November 2000 zum Erzbischof von Bagdad. Die Bischofsweihe spendete ihm der Apostolische Nuntius im Libanon, Antonio Maria Vegliò, am 20. Januar des nächsten Jahres; Mitkonsekratoren waren Paul Dahdah OCD, Apostolischer Vikar von Beirut, und Paul Bassim OCD, emeritierter Apostolischer Vikar von Beirut. (Wikipedia) In deutscher Sprache. 142, (1) pages. Groß 8° (140 x 225mm).

-

L' Illustrazione Vaticana. Nr. 18, 1934. Vatikanstadt. Deutsche Ausgabe. Halbmonatsschrift.

Verlag: Rom, Vatikanstadt, Druckerei der Illustrazione Vaticano., 1934

Anbieter: Augusta-Antiquariat GbR, Diedorf OT Biburg, Deutschland

1. Auflage. 5. Jahrgang, Heft Nr. 18, 16-30. September, 1934. 32,5x24 cm. S. 609 - S. 644. Kartonierter Einband, illustriert, etwas gebräunt und angestaubt. Deckel sehr leicht fleckig. Innen am unteren Seitenrand selten leicht fleckig, gebräunt, sonst sauber. Obere Ecke wenig gestaucht. Inhalt: - Ferien des Papstes. - Unsere Chronik: Die Jubiläumsfeier der katholischen Frauen Italiens. - Das Pontifikat Leos XIII, und der Konflikt zwischen England und Venezuela. - Zum 400. Todestage des Correggio. - Der Hochaltar für Buckfast, ein Monumentalwerk der Goldschmiedekunst. - Die Kathedrale von Nantes. - Die Benediktiner-Abtei Praglia, ein Denkmal des Glaubens und der Kunst. - Die Pioniere der kath. Kultur in Lateinamerika. (Mit zarten Textunterstr. mit Bleistift) - "Albuna Jacob", der erste Apostolische Vikar in Abessinien. (Klammerheftung hier etwas ausgerissen). Etc. Durchgehend illustriert.

-

Not und Bedrängnis. "Ucisk i Strapienie". Als Jesuit in Auschwitz und Dachau. Lagertagebuch. Mit einem Geleitwort von Reinhard Kardinal Marx. Herausgegeben und mit einer Einführung "Wie schwer es ist, nicht zu hassen!" versehen von Manfred Deselaers und Bernhard Sill. Übersetzung aus dem Polnischen von Herbert Ulrich.

Verlag: Verlag Friedrich Pustet, Regensburg, 2016

ISBN 10: 3791727303 ISBN 13: 9783791727301

Sprache: Deutsch

Anbieter: Versandantiquariat Abendstunde, Ludwigshafen am Rhein, Deutschland

Erstausgabe

Hardcover. Zustand: gut. Erste Aufl. Illustrierter folienkaschierter Pappeinband mit Rücken- und Deckeltitel. Einband und Seitenschnitt leicht berieben, ansonsten guter bis sehr guter Erhaltungszustand. "Wissen wir noch immer nicht alles Nötige über das millionenfache Leid in den Konzentrationslagern Auschwitz und Dachau? Kann ein weiteres Tagebuch noch neue Einsichten liefern? Nach der Lektüre von Kozlowieckis Lagertagebuch muss man die Frage bejahen. Da der Autor sich konsequent an das Genre des Tagebuchs hält, befördert er zahlreiche Details ans Licht, von denen jedes einzelne banal erscheinen mag, in der Summe zeichnen sie aber ein beklemmendes Bild der Lagerrealität und ziehen den Leser förmlich in diese Realität hinein. Auch ist die Perspektive ungewohnt: Der Autor ist Priester und Ordensmann und reflektiert seine Erfahrungen aus dezidiert christlicher Sicht. Eingesperrt, geschlagen, getreten, beschimpft und hungrig, bewahrt er in sich doch die Sensibilität für das Gute im Menschen, kann auch noch in den kleinsten und unscheinbarsten Gesten Anzeichen menschlicher Güte erahnen." (Verlagstext) Adam Kardinal Kozlowiecki SJ (* 1. April 1911 in Huta Komorowska bei Rzeszów, Polen; gestorben 28. September 2007 in Lusaka, Sambia) war Erzbischof von Lusaka. Adam Kozlowiecki trat nach seiner Schulzeit in den Jesuitenorden ein und studierte Katholische Theologie und Philosophie. 1937 empfing er das Sakrament der Priesterweihe. Im November 1939 wurden er und 24 weitere Jesuiten in Krakau von der Gestapo verhaftet. Bis zum Februar 1940 war im Gefängnis in Wisnicz inhaftiert, dann in das Konzentrationslager Auschwitz deportiert. Im Dezember 1940 wurde er in das Konzentrationslager Dachau "überstellt". Ab September 1941 war es den polnischen Priestern verboten, die Lagerkapelle zu betreten und Gottesdienst zu feiern. So las er die hl. Messe heimlich, auf seiner Pritsche liegend. Er verblieb im dortigen Pfarrerblock bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Nach der Befreiung entsandte ihn sein Ordensoberer als Seelsorger in die von polnischen Jesuiten betriebene Mission in Nordrhodesien, wo er bis 1950 als Lehrer und Priester arbeitete. Am 4. Juni 1955 wurde Adam Kozlowiecki von Papst Pius XII. zum Titularbischof von Diospolis Inferior ernannt und zum Apostolischen Vikar des neu errichteten Apostolischen Vikariats in Lusaka (damals: Nordrhodesien) bestellt. Am 11. September desselben Jahres empfing Kozlowiecki die Bischofsweihe durch den damaligen Apostolischen Gesandten für Britisch-Ostafrika, James Robert Knox. Er leitete fortan als Oberhirte das Apostolische Vikariat. 1959 ernannte ihn Papst Johannes XXIII. zum Erzbischof von Lusaka. 1969 trat er von diesem Amt zurück, um den Weg für einen einheimischen Bischof frei zu machen und wurde zum Titularerzbischof von Potentia in Piceno ernannt. Er fand eine neue Wirkungsstätte als Missionar in Sambia. Von 1970 bis 1991 gehörte er der Kongregation für die Evangelisierung der Völker an. Papst Johannes Paul II. nahm Adam Koz?owiecki im Jahre 1998 als Kardinalpriester mit der Titelkirche Sant'Andrea al Quirinale in das Kardinalskollegium auf. (Wikipedia) In deutscher Sprache. 687, (1) pages. 8° (145 x 223mm).

-

Der St. Galler Bürgerrecht im Hause Gottes. Predigt zur Konsekration des Hochw. Herrn Johannes Petrus [Mirer], ersten Bischofs von St. Gallen, den 29. Juni 1847.

Verlag: St. Gallen, Zu haben in Scheitlin?s Buchhandlung (Scheitlin) [1847]., 1847

Anbieter: Franz Kühne Antiquariat und Kunsthandel, Affoltern am Albis, Schweiz

8°. 16 SS. Brosch. d.Zt. (blau; wenig knittrig). Gutes und sauberes, kaum gebrauchtes Exemplar. Barth 14469. ? Am 23. Oktober 1833 war der Fürstbischof des seit 1823 bestehenden Doppelbistums Chur?St. Gallen, Carl Rudolf von Buol-Schauenstein, gestorben. Es folgte eine fast fünfzehnjährige Phase eines faktischen ?Interregnums?, während welchem komplizierte (kirchen- und innen-) politische Diskussionen sowie Verhandlungen mit Rom über die Bildung eines eigenen Bistums geführt wurden. ?Nach neuen langen Verhandlungen wurde der Nuntius d?Andrea von Rom ermächtigt, ein modifiziertes Konkordat mit den st. gallischen Bevollmächtigten (Landammann Baumgartner und Administrationsratspräsident Gmür) abzuschliessen. Das geschah am 7. XI. 1845. [.] Dieses Konkordat wurde nach heftiger Opposition schliesslich angenommen (21. XI. 1845), aber mit der Vollzugsbestimmung, die jeweilige Bischofswahl sei dem Kleinen Rate zur Placetierung anzuzeigen, bevor die päpstliche Konfirmation eingeholt werde. Über diese Bestimmung erhoben sich neue Differenzen zwischen der st. gallischen Regierung und dem hl. Stuhl, die die Verzögerung der Promulgation des Bistumskonkordats im Kt. St. Gallen und der Ausfertigung der Zirkumskriptionsbulle in Rom zur Folge hatten, letzteres auch noch, nachdem am 10. X. 1846 der bisherige apostolische Vikar, Joh. Peter Mirer zum Bischof ernannt worden war. Erst als das katholische Grossratsskollegium am 11. III. 1847 die Vollziehungsordnung in einigen Punkten abänderte und der Grosse Rat sie so am gleichen Tage sanktionierte, wurde am 8. IV. 1847 die päpstliche Bulle ?Instabilis rerum humanarum? ausgestellt und diese am 28. Juni promulgiert.? (HBLS, Lemma St. Gallen/Bistum). Johann Peter od. Petrus Mirer war also der erste Bischof im eigenen neuen Bistum, und zwar gut ein Jahr bevor dieses de jure etabliert war. ?? Johann Peter Mirer (Obersaxen, Kt. Graubünden 1778?1862 St. Gallen). Theologiestudium in Dillingen und Augsburg, Priesterseminar in Meran, 1801 Priesterweihe. Anschliessend Rechts- und Philosophiestudium in Regensburg und Würzburg, 1806 Dr. phil. 1809?1811 und 1816?1819 Kaplan und Lehrer in Obersaxen, 1811?1815 Rechtsprofessor an den Kantonsschulen in Chur. 1815 Unterhändler des Bischofs von Chur in der Bistumsfrage um Chur und St. Gallen. 1820?1829 Rektor und Reorganisator der kath. Kantonsschule St. Gallen, 1829?1836 Pfarrer und Dekan von Sargans, 1836?1847 apostolischer Vikar der Diözese St. Gallen, 1847?1862 erster Bischof von St. Gallen. Als apostol. Vikar und Bischof führte Mirer in der Diözese St. Gallen unter schwierigen kirchenpolitischen Umständen geregelte Verhältnisse herbei (u.a. Visitationen). Ab Mitte der 1850er Jahre überliess er die Führung der Bistumsgeschäfte zunehmend seinem Offizial und Nachfolger Carl Johann Greith. (C. Dora, in: HLS). ? Melchior Tschümperlin (HBLS: Tschümperli), 1801?1879, Priester 1825, Inhaber verschiedenster Ämter in Kirche und Schulwesen, u.a. Pfarrer in Jona 1840?1844, Rektor der kathol. Volksschulen in St. Gallen 1844, Pfarrer von Sargans 1854 (als welcher er in der Titelei bereits bezeichnet ist). Sprache: de.

-

Original Autogramm Leo Nowak Bischof von Magdeburg /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Blatt. Zustand: Sehr gut. A4 Blatt mit aufmontiertem Portraitfoto von Leo Nowak, das Blatt (mit Briefkopf des Bischofs) von Leo Nowak mit schwarzem Stift signiert, Randknicke /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Leopold Nowak (* 17. März 1929 in Magdeburg) war von 1994 bis 2004 erster katholischer Bischof des wiedererrichteten Bistums Magdeburg. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Auszeichnungen 3 Veröffentlichungen 4 Literatur 5 Weblinks 6 Einzelnachweise Leben Nach der Schulzeit absolvierte er eine kaufmännische Ausbildung, da er das Herrengeschäft seines Vaters in Magdeburg übernehmen sollte. Anschließend folgte ein zweijähriger Besuch der Fachschule für Industrie und Handel, den er mit dem Abitur abschloss. 1950 entschied sich Nowak für einen geistlichen Werdegang. Er nahm ein Theologie- und Philosophiestudium an der Universität Paderborn und am Priesterseminar Erfurt auf. Am 10. Mai 1956 wurde er in Magdeburg vom Bischöflichen Kommissarius im Bischöflichen Amt Magdeburg, Friedrich Maria Rintelen, zum Priester geweiht. Anschließend wirkt er von 1956 bis 1958 als Vikar an St. Johannes Baptist (Seehausen), danach in Großkorbetha, Lützen, Merseburg, Ziesar, und von 1967 bis 1975 an St. Anna (Stendal).[1] 1975 wurde ihm von Bischof Johannes Braun die Leitung des Seelsorgeamtes übertragen. Am 12. Februar 1990 ernannte Papst Johannes Paul II. Leo Nowak zum Titularbischof von Cissa und zum Apostolischen Administrator in Magdeburg. Die Bischofsweihe spendete ihm am 24. März 1990 in Magdeburg sein Amtsvorgänger Johannes Braun. Mitkonsekratoren waren der Erzbischof von Paderborn und spätere Kardinal Johannes Joachim Degenhardt und der Apostolische Administrator von Schwerin, Theodor Hubrich. Nowaks Wahlspruch lautet Instaurare omnia in Christo (?Alles in Christus erneuern?). Ab 1821 bildete das heutige Bistum den Ostteil des Erzbistums Paderborn. Da eine Verwaltung des in der DDR liegenden Gebietes jedoch von Paderborn aus nicht möglich war, wurde dort 1973 ein Bischöfliches Amt errichtet. Dieses gehörte zwar offiziell zum Erzbistum Paderborn und der Apostolische Administrator war dementsprechend auch nur als Weihbischof dort tätig, doch entwickelte es sich faktisch zu einem eigenständigen Bistum. Der (Weih-)Bischof/Administrator war Mitglied der Berliner Bischofskonferenz. Das heutige Bistum Magdeburg wurde mit der Apostolischen Konstitution Cum gaudio am 27. Juni 1994 vom Erzbistum Paderborn abgetrennt und am 8. Juli 1994 zu einem eigenständigen Bistum mit Leopold Nowak als erstem Bischof erhoben. Am 9. Oktober 1994 wurde Leo Nowak vom Apostolischen Nuntius Lajos Kada als Bischof von Magdeburg eingeführt. Die Amtszeit endete am 17. März 2004, nachdem Papst Johannes Paul II. das Rücktrittsgesuch angenommen hatte, zu dem jeder Bischof der römisch-katholischen Kirche laut Kirchenrecht verpflichtet ist, wenn er sein 75. Lebensjahr erreicht. Weihbischof Gerhard Feige, der während der Sedisvakanz die Geschicke des Bistums als Diözesanadministrator leitete, wurde am 23. Februar 2005 vom Papst zum Nachfolger ernannt und am 16. April 2005 in sein Amt eingeführt. Am 10. Mai 2006 feierte Leo Nowak in der Kathedrale St. Sebastian zu Magdeburg sein Goldenes Priesterjubiläum. Mit ihm feierten vier weitere Goldjubilare des Bistums den Festgottesdienst. /// Standort Wimregal Ill-Umschl2022-01ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Geschichte der Katholischen Mission in Südwestafrika 1896 - 1946. Festschrift zum fünfzigjährigen Bestehen der katholischen Mission in Südwestafeika.

Verlag: Windhoek, John Meinert Ltd., o.J.

Sprache: Deutsch

Anbieter: Ant. Abrechnungs- und Forstservice ISHGW, Oederan, Deutschland

Fol., Softcover/Paperback. 112 Seiten mit Abbildungen Besitzerstempel. Einband nachgedunkelt, fleckig und etwa wellig mit Einrissen, Fehlstellen. Papier leicht nachgedunkelt, ein paar Blätter leicht fleckig und leicht wellig. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 540.

-

Original Autogramm Camillo Ballin (1944-2020) Bishop Bischof Arabien /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Italienisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Faltpostkarte mit "Our Lady of Arabia", inseitig von Camillo Ballin mit schwarzem Kuli signiert mit eigenhändigem Zusatz "12 AUG 2018 Alles Gute!", dazu Briefumschlag von Ballin /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Camillo Ballin MCCJ (* 24. Juni 1944 in Fontaniva, Provinz Padua, Italien; ? 12. April 2020 in Kuwait[1]) war ein italienischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof und Apostolischer Vikar im Nördlichen Arabien. Camillo Ballin trat 1965 der Ordensgemeinschaft der Comboni-Missionare vom Herzen Jesu (MCCJ) bei, legte 1968 die Profess ab und empfing 1969 in Castelletto Sul Garda, Verona, die Priesterweihe. Nach einem Sprachenstudium der Arabischen Sprache in Syrien und dem Libanon war er zunächst in der Pfarre St. Josef in Zamalek, einem Stadtbezirk von Kairo, tätig; von 1972 bis 1977 war er Pfarrer in Kairo. Anschließend studierte er von 1977 bis 1980 an der Universität St. Esprit (Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK)) in Kaslik bei Beirut und am Päpstlichen Orientalischen Institut (Pontificio Instituto Orientale) in Rom orientalische Liturgie. Von 1981 bis 1990 war er Professor am Theologischen Institut Kairo und Superior der Comboni-Missionare in Ägypten. Von 1990 bis 1997 baute er eine Lehreinrichtung für Religionslehrer im Sudan auf. Zwischen 1997 und 2000 wurde er in Rom mit einer Arbeit über die Kirchengeschichte des Sudan, insbesondere während der Mahdiyyah-Zeit (1881-1898), promoviert. 2000 wurde er Direktor des Dar Comboni Center of Arab and Islamic Studies in Kairo und Professor für Kirchengeschichte am Inter-Rite-Seminar. 2004 veröffentlichte er neben vielen anderen Schriften die bekannten Werke in arabischer Sprache ?The Ways of the Spirit? und ?History of the Church?.[1] Papst Benedikt XVI. ernannte ihn 2005 zum Titularbischof von Arna und bestellte ihn zum vierten Apostolischen Vikar für Kuwait. Die Bischofsweihe spendete ihm am 2. September 2005 in der Kathedrale der Heiligen Familie in Kuwait City der Präfekt der Kongregation für die Evangelisierung der Völker und spätere Erzbischof von Neapel, Crescenzio Kardinal Sepe; Mitkonsekratoren waren der Apostolische Nuntius in Kuwait, Erzbischof Giuseppe De Andrea, und sein Amtsvorgänger Francis Micallef. Sein Wahlspruch war ?In verbo tuo?.[1] 2011 erfolgte die Ernennung zum Apostolischen Vikar im Apostolischen Vikariat Nördliches Arabien, das die Golfstaaten Kuwait, Bahrain, Katar und Saudi-Arabien umfasst.[1] /// Standort Wimregal Pkis-Box18-U004 Sprache: Italienisch Gewicht in Gramm: 10.

-

Die Genfer-Bisthumsfrage [Bistumsfrage] / Bzw.: Antwort des hochwürdigsten Bischofs Caspar [sic] Mermillod an die Regierung des Kantons Genf.

Verlag: Freiburg [Fribourg], Buchdruckerei der Katholischen Gesellschaft 1872 / bzw. o.A. (nach 16. Januar 1873)., 1872

Anbieter: Franz Kühne Antiquariat und Kunsthandel, Affoltern am Albis, Schweiz

2 div. Schriften. 1.: 8°. 32 SS. OBrosch. (Deckel-) Titel mit bischöflichem Wappen. Etwas Alters-, wenig Gebrauchsspuren. Gesamthaft gutes Exemplar; 2.: Einseitig bedruckter Folio-Bogen (46 x 32 cm, ursprüngl. dreifach gefaltet, marginal etwas stockfleckig), verso mit hs. (autographischer) Adressierung. Etwas Alters- u. Gebrauchsspuren. Gesamthaft sehr ordentliches Exemplar. 1. Barth 22387; 2. nicht bei Barth und auch über IDS Gesamtabfrage nicht eruierbar. ? ?Antwort? sign. +Caspard Mermillod, Bischof von Hebron, apostol. Vikar?, verso mit hs. Adressierung durch den apostolischen Nuntius J. B. Agnozzi an den Einsiedler Abt Heinrich [IV. Schmid, von Baar]. ? 2 Schriften, die die penibel geführten Auseinandersetzungen zwischen dem Genfer Staatsrat und der katholischen Kirche, d.h. dem Bischof von Lausanne und Genf, Etienne Marilley, und dem katholischen Genfer Pfarrer und Generalvikar Caspard (Kaspar) Mermillod, Bischof von Hebron, dokumentieren. ? Grundsätzlich ging es um subtile politische und rechtliche Interpretations-, Macht- und Prestigefragen, die sich hier in den beiden vorliegenden Schriften kristallisieren. Mermillod war seit 1864 Pfarrer in Genf und Bischof in partibus von Hebron. Am 20. September 1872 erliess der Genfer Staatsrat 2 Dekrete, laut denen Mermillod 1. als Pfarrer abgesetzt sei, und 2. weder bischöfliche Funktionen noch solche als Generalvikar ausüben durfte (?Bistumsfrage?, p. 3 f.). Damit wurde eine Auseinandersetzung losgetreten, die in eine Jahre andauernde kirchenpolitische und juristische Grundsatzdiskussion mündete: ?Am 16. I. 1873 erhob ihn [Mermillod] der Papst [Pius IX., Pio Nono] zum apostolischen Vikar von Genf. Da dieses Amt die Schaffung eines neuen Bistums bedingte und Mermillod auf der Ausübung seines Amtes beharrte, wurde er am 17. II. 1873 vom Bundesrat aus dem Gebiet der Eidgenossenschaft ausgewiesen. Diese Massregel gab Anlass zu leidenschaftlichen Erörterungen. Während seines Exils residierte Mermillod in Fernex (Ain) und in Monthoux (Hochsavoyen). Zur Lösung der Lage hob Leo XIII. 1883 das apostolische Vikariat in Genf auf und ernannte Mermillod zum Bischof von Lausanne u. Genf. Mermillod konnte darauf nach Freiburg, dem Sitz des Bistums übersiedeln.? (HBLS). ? Der in der ?Antwort? mehrfach erwähnte Nuntius Monsignore Agnozzi, Absender des Schriftstücks an den Abt von Einsiedeln, war mit den diplomatischen Verhandlungen betraut worden : Giovanni Battista Agnozzi (Mogliano, Fermo It. 1821?1888 Bogotà), 1854?1859 Nuntiaturauditor in Luzern. Als Geschäftsträger der Luzerner Nuntiatur (1868?1873) z.Zt. der Tessiner Diözesanfrage, des 1. Vatikanischen Konzils und des Kulturkampfs setzte er sich 1873 gegen die Ausweisung des apostolischen Vikars in Genf, Gaspard Mermillod, ein, hielt sich indes anlässlich der Absetzung des Basler Bischofs Eugène Lachat zurück. Auch nach seiner Ausweisung durch den Bundesrat am 12.12.1873, einer Reaktion auf die päpstliche Enzyklika ?Etsi multa luctuosa? vom 21.11.1873, blieb Agnozzi als Geschäftsträger des Hl. Stuhls für schweizerische kirchliche Angelegenheiten zuständig. Die ständige Nuntiatur in der Schweiz blieb danach bis 1920 aufgehoben. (U. Fink, in: HLS). Vgl. dazu auch P. Stadler, Der Kulturkampf in der Schweiz. Frauenfeld 1984, bes. pp. 160?175 u.v.o. Sprache: de.

-

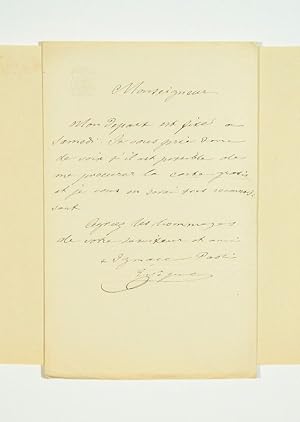

Eigenh. Brief m. Unterschrift.

Verlag: Ohne Ort, o. J. (um 1860)., 1860

Sprache: Französisch

Anbieter: Versandantiquariat Wolfgang Friebes, Graz, Österreich

Signiert

1 S., Gr.-8°. Zustand: 0. Der junge Paoli legte 1846 seine Profess ab, wobei er den Ordensnamen Ignatius annahm und ordinierte 1849 nach seinem theologischen Studium in Rom. 1857 wurde er Provinzial der Kongregation der Passionisten der Anglo-Irischen römisch-katholischen Kirche. 1867 wurde unter seiner Führung das kirchliche Kollegium St Angus" gegründet, als dessen erster Präsident und Spiritual-Direktor er fungierte. Außerdem war Paoli Professor für Geschichte und Exegese. Ende 1868 wirkte er in Ardoyne und baute dort die erste Kirche, die im Juni 1869 geweiht wurde und den Namen St. Peter and Paul" trägt. Er nahm auch am 1. Vatikanischen Konzil teil. Der Priester, der dem Orden der Passionisten (CP) angehörte, wurde am 19. August 1870 von Papst Pius IX. zum Bischof von Nikopolis und Bulgarien sowie Apostolischen Administrator (Vikar) der Walachei ernannt. Er wurde zum Stifter des Baus der römisch-katholischen Kathedrale St. Josef von Bukarest, die Ende des Jahres 1883 fertiggestellt war. Die benötigten Gelder zum Bau des Gotteshauses kamen von Gläubigen, angesehenen Persönlichkeiten der rumänischen Fürstentümer sowie Freunden und dem Bischof bekannten ausländischen Gönner. Im August 1871 hielt der verdiente Bischof Ignatius Paoli eine Diözesansynode zu Bukarest ab, auch eröffnete er ein Seminar zur Ausbildung angehender Priester. Der Geistliche war auch maßgeblich daran beteiligt, dass der designierte König Carol I. den Gregorianischen Kalender zum 1. Januar 1880 gegen den Widerstand orthodoxer aber auch katholischer Kleriker in Rumänien für die katholische Kirche der rumänischen Länder einführen ließ. Dazu hatte er in reger Korrespondenz zwischen dem Vatikan und dem im Auftrag Carols agierenden Mihail Kogalniceanu vermittelt. Am 14. März 1881 krönte er König Carol I. von Rumänien. Papst Leo XIII. unterzeichnete am 27. April 1883 die Bulle Praecipuum munus, in dem er das Apostolische Vikariat der Walachei zum Erzbistum erklärte und Ignatius Paoli in den Rang eines Erzbischofs beförderte. Nach der Einweihung der Kathedrale am Freitag, den 15. Februar 1884 ließ der Erzbischof nicht locker und ersuchte in zahlreichen Bittschreiben um erneute finanzielle Hilfe zur Errichtung weiterer katholischer Kirchen in Rumänien. Schwer erkrankt, gab Paoli am 2. Februar 1885 sein Amt auf und begab sich zur Behandlung nach Wien, wo er im Alter von nur 66 Jahren verstarb" (Wikipedia). - Der Empfänger des auf Französisch abgefassten Briefes ist Jacques (Jacob) Mislin (1807-1878). Der aus ärmlichen Verhältnissen stammende Mislin konnte dank seines Onkels an der berühmten Lehranstalt von Porrentruy im Schweizer Kanton Bern studieren, wo er nicht viel später auch selbst unterrichten sollte. Der 1830 zum Priester geweihte kath. Theologe wurde 1836 auf Vermittlung des Grafen von Bombelle an den Wiener Hof berufen, wo er einer der Lehrer der Söhne von Erzherzog Franz Karl und Erzherzogin Sophie wurde und damit sowohl den zukünftigen Kaiser Franz Joseph wie auch Erzherzog Ferdinand Maximilian (später Kaiser Max von Mexiko) unterrichtete (u.a. auch in Erdkunde). Vor der Revolution von 1848 unternahm Mislin eine Pilgerreise von Wien über Budapest und Konstantinopel nach Jersusalem. Der danach erschienene Reisebericht wurde in mehrere Sprachen übersetzt und mehrfach nachgedruckt. In den folgenden Jahren leitete er die Bibliothek am Hof der Herzogin von Parma, Erzherzogin Marie Louise, wurde zum Abt von St. Maria von Deg (Ungarn), geheimer Kämmerer u. Hausprälat Papst Pius' XI., Apostolischer Pronotar, Kanoniker der Kathedrale von Großwardein, Träger zahlr. Orden (u.a. von Spanien, Parma u. des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem) sowie Mitglied zahlr. Akademien. Der Verfasser zahlr. Publikationen und Vertraute des belgischen Königs und des Grafen von Chambord blieb nach der Rückkehr von seiner Pilgerreise in Wien, wo er weiterhin in persönlichem Kontakt mit dem Kaiserhaus stand. - In einem numerierten, von Mislin eigenh. beschrifteten Papierumschlag. Sprache: Französisch Gewicht in Gramm: 500.

-

Briefkarte mit eigenh. Unterschrift.

Verlag: Chur, 31. X. 1934., 1934

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

8vo. 1 p. Albumblatt mit Namenszug unterhalb seines Portraits. - Laurenz Matthias Vincenz trat nach dem Besuch der Stiftsschulen in den Klöstern Disentis und Einsiedeln in das Priesterseminar in Chur ein. Er empfing am 16. Juli 1899 die Priesterweihe im Bistum Chur und studierte sowie promovierte in Kanonischem Recht an der Päpstlichen Universität Gregoriana.Er war Vikar in Zürich-Oerlikon (19011904) und an St. Peter und Paul in Zürich (19041908). 1908 wurde er bischöflicher Kanzler in Chur. Zwei Jahre nach der Ernennung zum nicht residierenden Domherrn im Jahr 1915 wurde er Generalvikar im Bistum Chur. 1928 wurde er Domdekan.Papst Pius XI. ernannte ihn 1932 zum Titularbischof von Paphus und bestellte ihn zum Koadjutor im Bistum Chur. Nach dem Tod von Georg Schmid von Grüneck am 6. Mai 1932 erfolgte die Ernennung zum Bischof von Chur. Die Bischofsweihe spendete ihm am 22. Mai 1932 der Apostolische Nuntius in der Schweiz, Erzbischof Pietro di Maria. Mitkonsekratoren waren der Bischof von Sitten, Viktor Bieler, und der Bischof von St. Gallen, Alois Scheiwiler.

![Bild des Verkäufers für Der St. Galler Bürgerrecht im Hause Gottes. Predigt zur Konsekration des Hochw. Herrn Johannes Petrus [Mirer], ersten Bischofs von St. Gallen, den 29. Juni 1847. zum Verkauf von Franz Kühne Antiquariat und Kunsthandel](https://pictures.abebooks.com/inventory/md/md17503285234.jpg)