beckmann max die landschaften (26 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (17)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (9)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Zustand

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (3)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Max Beckmann / von Stephan Lackner

Anbieter: Antiquariat Artemis Lorenz & Lorenz GbR, Leipzig, Deutschland

EUR 4,90

Währung umrechnenEUR 14,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Umfang/Format: 96 Seiten : ?berweiterte Illustrationen , 29 cm Einbandart und Originalverkaufspreis: fester Pappeinband : DM 10.00 3-8112-0939-6 fester Pappeinband : DM 10.00 Sachgebiet: Bildende Kunst Max Beckmann, ein großer Einzelgänger, wird heute, besonders in Amerika, zu den German Expressionists gerechnet. Er selber hat sich keiner Gruppe anschließen mögen. In der Thematik seiner Malerei verfügt er wohl über den weitesten Spielraum unter allen Künstlern des 20. Jahrhunderts: er hat Porträts, lyrische Landschaften und Stilleben, erschreckende und liebenswerte Figurenbilder geschaffen. Tragik und Neckerei, Liebe und Folterqual, Aggression und Harmonie standen seinem Pinsel zur Verfügung. 1884 in Leipzig geboren und 1950 in New York gestorben, war er mitleidender Zeitgenosse gewaltiger Katastrophen und Neubildungen auf diesem Planeten. STEPHAN LACKNER, der Verfasser dieses Buches, war ein langjähriger Freund Beckmanns, Er hat in mehreren Büchern und vielen Artikeln seine Kunst analysiert und gewürdigt, Beckmann selbst hat 1938 ein Drama von Lackner illustriert. Lackners Die friedfertige Natur erschien 1982 in München. gutes Exemplar, ordentlich Gern können sie Ihr Buch per Rechnung bestellen. Hardcover.

-

Blätter aus Ascona. 16 Tempera - Arbeiten. Mit einem Geleitwort von Helene Rohlfs und einer Einführung von Paul Vogt. - (=Piper-Bücherei, Band 80).

Verlag: München, R. Piper Verlag, 1955

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 2,50

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Erstausgabe. 51 (5) Seiten mit vielen farbigen Abbildungen. Einbandgestaltung von Gerhard M. Hotop unter Verwendung eines Aquarells von Christian Rohlfs. Guter Zustand. Buchkanten etwas berieben. Besitzerstempel auf dem Vorsatz. - Christian Rohlfs (* 22. November 1849 in Groß Niendorf, Kreis Segeberg; 8. Januar 1938 in Hagen) war einer der wichtigsten deutschen Maler des Expressionismus. Leben: 1851 zog Rohlfs mit seinen Eltern nach Fredesdorf um. 1864 stürzte er von einem Baum und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Der behandelnde Arzt, Dr. Ernst Stolle, ein Schwager Theodor Storms, gab ihm gegen die Langeweile Zeichenmaterial und erkannte kurz darauf das künstlerische Talent des Jungen, den er fortan förderte. Ab 1866 besuchte Rohlfs das Realgymnasium in Segeberg. Auf Empfehlung Storms lernte Rohlfs 1870 in Berlin den Maler und Kunstschriftsteller Ludwig Pietsch kennen, der diesen wiederum an die Großherzogliche Kunstschule in Weimar empfahl, wo er bei Paul Thumann (Historien- und Figurenmalerei) eine Freistelle erhielt. In dieser frühen Phase schuf er vor allem naturalistische Werke. Aufgrund einer erneuten Beinerkrankung (chronische Knochenmarksentzündung) musste 1873 ein Bein amputiert werden, 1874 nahm Rohlfs sein Studium wieder auf. Ab 1884 war er freischaffender Künstler in Weimar und wendete sich zunehmend dem Impressionismus zu. 1901 zog er auf Einladung von Karl Ernst Osthaus nach Hagen, wo er an der Folkwangschule lehrte. Ab etwa 1910 ist Rohlfs eindeutig den Expressionisten zuzuordnen. Bei seinen Motiven rückten in dieser Zeit Stadtansichten, Landschaften und Architektur in den Mittelpunkt. Nach der Ausstellung Entartete Kunst" 1937 in München wurden zahlreiche Rohlfs-Arbeiten konfisziert, darunter aus dem damaligen Christian Rohlfs-Museum" in Hagen rund 450 Arbeiten. Am 13. September 1937 notierte Joseph Goebbels in seinem Tagebuch: Mit Vetter Thema entartete Kunst. Er wollte Rohlfs in Schutz nehmen. Aber ich heile ihn." Der Künstler erhielt Malverbot und wurde am 7. Januar 1938, einen Tag vor seinem Tod, aus der Preußischen Akademie der Künste in Berlin ausgeschlossen. Als einer der wichtigen deutschen Maler des Expressionismus entwickelte er diesen zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer selbständigen Form und arbeitete eine Zeit lang mit Emil Nolde zusammen. Die Farbe ist der bedeutendste Ausdrucksträger seiner Werke, vor allem Landschaften und Blumenstillleben. Sein Grabmal in Hagen schmückt ein Abguss der 1931 von Ernst Barlach geschaffenen Plastik Der lehrende Christus. Einige seiner Werke wurden postum auf der documenta 1 im Jahr 1955 in Kassel gezeigt. Im Osthaus-Museum Hagen ist ein Raum für ihn eingerichtet. . Aus: wikipedia-Christian_Rohlfs. -- Piper Bücherei: 1946 kam mit Beethovens Denkmal im Wort von Richard Benz der erste Band der nummerierten Piper-Bücherei im Broschureinband und Taschenbuchformat auf den Markt. Die bis 1966 in über 200 Nummern im Hoch- und Querformat erschienene Reihe umfasste zum einen literarische Texte von Autoren wie Fjodor Michailowitsch Dostojewski, Gustave Flaubert oder Herman Melville. Später erschienen zum anderen auch viele Titel von und über Künstler sowie zu kunstwissenschaftlichen Themen, wie Matthias Grünewald's Isenheimer Altar (PB 2, 1947), Michelangelos Weltgericht (PB 29, 1949) oder, von Erhard Göpel herausgegeben, Max Beckmann Der Zeichner (PB 74, 1954). Mag die Namensgebung vielleicht auch ein wenig von der schon über 30 Jahre länger sehr erfolgreich verlegten Insel-Bücherei inspiriert worden sein, entwickelte die ab 1948 zumeist im Pappband aufgebundene Reihe doch ein eigenständiges Profil mit einem starken Akzent im künstlerischen Bereich. . . . Aus: wikipedia-Piper_Verlag. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 140 18,5 cm. Illustrierter Pappband mit Vorsatzpapier und Cellophaneinschlag.

-

Blätter aus Ascona. 16 Tempera - Arbeiten. Mit einem Geleitwort von Helene Rohlfs und einer Einführung von Paul Vogt. - (=Piper-Bücherei, Band 80).

Verlag: München, Piper Verlag, 1955

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 3,50

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Erstausgabe. 51 (5) Seiten mit vielen farbigen Abbildungen. 18,5 cm. Einbandgestaltung von Gerhard M. Hotop unter Verwendung eines Aquarells von Christian Rohlfs. Guter Zustand. Buchrücken am Kopf auf 1,5 cm offen. Aus der Bibliothek des Anthroposophen und Kinderarztes Michael Stellmann. - Christian Rohlfs (* 22. November 1849 in Groß Niendorf, Kreis Segeberg; 8. Januar 1938 in Hagen) war einer der wichtigsten deutschen Maler des Expressionismus. Leben: 1851 zog Rohlfs mit seinen Eltern nach Fredesdorf um. 1864 stürzte er von einem Baum und zog sich eine schwere Beinverletzung zu. Der behandelnde Arzt, Dr. Ernst Stolle, ein Schwager Theodor Storms, gab ihm gegen die Langeweile Zeichenmaterial und erkannte kurz darauf das künstlerische Talent des Jungen, den er fortan förderte. Ab 1866 besuchte Rohlfs das Realgymnasium in Segeberg. Auf Empfehlung Storms lernte Rohlfs 1870 in Berlin den Maler und Kunstschriftsteller Ludwig Pietsch kennen, der diesen wiederum an die Großherzogliche Kunstschule in Weimar empfahl, wo er bei Paul Thumann (Historien- und Figurenmalerei) eine Freistelle erhielt. In dieser frühen Phase schuf er vor allem naturalistische Werke. Aufgrund einer erneuten Beinerkrankung (chronische Knochenmarksentzündung) musste 1873 ein Bein amputiert werden, 1874 nahm Rohlfs sein Studium wieder auf. Ab 1884 war er freischaffender Künstler in Weimar und wendete sich zunehmend dem Impressionismus zu. 1901 zog er auf Einladung von Karl Ernst Osthaus nach Hagen, wo er an der Folkwangschule lehrte. Ab etwa 1910 ist Rohlfs eindeutig den Expressionisten zuzuordnen. Bei seinen Motiven rückten in dieser Zeit Stadtansichten, Landschaften und Architektur in den Mittelpunkt. Nach der Ausstellung Entartete Kunst" 1937 in München wurden zahlreiche Rohlfs-Arbeiten konfisziert, darunter aus dem damaligen Christian Rohlfs-Museum" in Hagen rund 450 Arbeiten. Am 13. September 1937 notierte Joseph Goebbels in seinem Tagebuch: Mit Vetter Thema entartete Kunst. Er wollte Rohlfs in Schutz nehmen. Aber ich heile ihn." Der Künstler erhielt Malverbot und wurde am 7. Januar 1938, einen Tag vor seinem Tod, aus der Preußischen Akademie der Künste in Berlin ausgeschlossen. Als einer der wichtigen deutschen Maler des Expressionismus entwickelte er diesen zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer selbständigen Form und arbeitete eine Zeit lang mit Emil Nolde zusammen. Die Farbe ist der bedeutendste Ausdrucksträger seiner Werke, vor allem Landschaften und Blumenstillleben. Sein Grabmal in Hagen schmückt ein Abguss der 1931 von Ernst Barlach geschaffenen Plastik Der lehrende Christus. Einige seiner Werke wurden postum auf der documenta 1 im Jahr 1955 in Kassel gezeigt. Im Osthaus-Museum Hagen ist ein Raum für ihn eingerichtet. . Aus: wikipedia-Christian_Rohlfs. -- Piper Bücherei: 1946 kam mit Beethovens Denkmal im Wort von Richard Benz der erste Band der nummerierten Piper-Bücherei im Broschureinband und Taschenbuchformat auf den Markt. Die bis 1966 in über 200 Nummern im Hoch- und Querformat erschienene Reihe umfasste zum einen literarische Texte von Autoren wie Fjodor Michailowitsch Dostojewski, Gustave Flaubert oder Herman Melville. Später erschienen zum anderen auch viele Titel von und über Künstler sowie zu kunstwissenschaftlichen Themen, wie Matthias Grünewald's Isenheimer Altar (PB 2, 1947), Michelangelos Weltgericht (PB 29, 1949) oder, von Erhard Göpel herausgegeben, Max Beckmann Der Zeichner (PB 74, 1954). Mag die Namensgebung vielleicht auch ein wenig von der schon über 30 Jahre länger sehr erfolgreich verlegten Insel-Bücherei inspiriert worden sein, entwickelte die ab 1948 zumeist im Pappband aufgebundene Reihe doch ein eigenständiges Profil mit einem starken Akzent im künstlerischen Bereich. . . . Aus: wikipedia-Piper_Verlag. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 140 Illustrierter Pappband mit Vorsatzpapier und Cellophaneinschlag.

-

Max Beckmann - departure. Hrsg. von Oliver Kase, Sarah Louisa Henn, Christiane Zeiller / Übersetzungen aus dem Englischen Sofia Blind (Texte von James H. Arthur, Barbara C. Buenger) ; Übersetzung aus dem Bosnischen Katharina Wolf-Grießhaber (Text von Daevad Karahasan).

Verlag: Berlin : Hatje Cantz Verlag, 2022

ISBN 10: 3775752447 ISBN 13: 9783775752442

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

EUR 45,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. 352 Seiten ; sehr zahlr. Illustrationen (meist farbig); 31 cm; OBrosch. mit farb. illustr. OUmschl. Sehr gutes Exemplar. - Max Carl Friedrich Beckmann (* 12. Februar 1884 in Leipzig; 27. Dezember 1950 in New York City) war ein deutscher Maler, Grafiker, Bildhauer, Autor und Hochschullehrer. Beckmann griff die Malerei des ausgehenden 19. Jahrhunderts ebenso auf wie die kunsthistorische Tradition und formte einen figurenstarken Stil, den er der ab 1911 aufkommenden Gegenstandslosigkeit entgegensetzte. Beckmann war in seiner frühen Zeit Mitglied der Berliner Secession, stilisierte sich dann aber als Einzelgänger. Insbesondere Pablo Picasso und dem Kubismus setzte er eine eigenwillige Räumlichkeit entgegen. Er zählte 1925 auch zu den Vertretern einer Neuen Sachlichkeit in der Kunst. Zudem entwickelte er eine erzählende und mythenschaffende Malerei, insbesondere in zehn Triptychen (davon eines unvollendet), die er zwischen 1932 und 1950 schuf. Besondere Bedeutung kommt Beckmann als prägnantem Zeichner, Porträtisten (auch zahlreicher Selbstporträts) und als subtilem Illustrator zu. Er gehört zu den bedeutendsten bildenden Künstlern der Klassischen Moderne des 20. Jahrhunderts. . (wiki) // Das Leben von Max Beckmann (1884-1950) war geprägt durch tragische Erfahrungen von Krieg und Entwurzelung, von Transit und Exil, aber auch von mondänen Urlaubsreisen, von Freiheitsdrang und Reisesehnsucht. Das Reisen und Aufbrechen sowie Überschreiten von Grenzen war für die Kunst Max Beckmanns programmatisch und hatte gleichzeitig eine zutiefst existenzielle Bedeutung für den Maler. Anhand von weit über 200 Exponaten, darunter rund 90 Kunstwerke sowie zahlreiche unbekannte Dokumente und Objekte aus dem Max Beckmann Archiv, eröffnet Max Beckmann - Departure einen neuen Blick auf den Künstler und sein Werk. (Verlagstext) // INHALT (Auswahl) : Meer ----- Christiane Zeiller ----- cloud translations ----- Ulfana Wolf ----- Freischwimmerprüfung. ----- Max Beckmann im Stahlbad ----- der Erinnerung von Cap Martin ----- Florian Mies ----- Stadt ----- Hotel ----- Bar ----- Stadt Hotel Bar ----- Sarah Louisa Henn ----- Bildnis eines Argentiniers ----- Maria Cecilia Barbetta ----- Film ----- Novocento Berlin 1933 Mann im Dunkel ----- Barbara C. Buenger ----- Film ----- Christiane Zeiller ----- Abtauchen, ausruhn: Abends Kino ----- Hanns Zischler ----- Kosmos Atelier ----- Argonauten Ankunft? ----- Kosmos Atelier ----- Sarah Louisa Henn, ----- Oliver Käse, Christiane Zeiller ----- Argonauten -Ankunft? ----- Christiane Zeiller ----- Die Kunst des Jong ----- Patrice Nganang ----- Reise in schützenswerte Landschaften. Max Beckmanns Gemäldeoberflächen ----- Maike Grün ----- Biografien der ----- Katalogautor:innen ----- Verzeichnis der ausgestellten ----- Werke und Archivalien --- (u.v.a.) ISBN 9783775752442 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 2200.

-

Max Beckmann: Landschaften der zwanziger Jahre. Europäische Hochschulschriften / Reihe 28 / Kunstgeschichte ; Bd. 153

Verlag: Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien : Lang, 1993

ISBN 10: 3631453167 ISBN 13: 9783631453162

Sprache: Deutsch

Anbieter: Der Buchecker, Koeln, Deutschland

EUR 0,94

Währung umrechnenEUR 25,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorbkart. Zustand: Sehr gut. 222 S. : Ill. ; 21 cm Exemplar mit Gebrauchsspuren (das kann heißen: das Buch KANN normale Leseverformung wie Knicke am Buchrücken, oder leichte Nachdunklung o. ä. haben oder auch, obwohl unbeschädigt, als Mängelexemplar gekennzeichnet sein, ferner können auch Notizen oder Unterstreichungen im Text vorhanden sein. Alles dies zählt zur Kategorie des GUT ERHALTENEN). In jedem Falle aber dem Preis und der Zustandsnote entsprechend GUT ERHALTEN. und ACHTUNG: Die Covers können vom abgebildeten Cover und die Auflagen können von den genannten abweichen AUSSER bei meinen eigenen Bildern (die mit den aufrechtstehenden Büchern vor schwarzem Hintergrund, wie auf einer Bühne) MEINE EIGENEN BILDER SIND MASSGEBEND FÜR AUFLAGE, AUSGABE UND COVER d-021a-0425 KEIN VERSANDKOSTENRABATT !!! Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 450.

-

Romantik und Exil. Festschrift für Konrad Feilchenfeldt. In Zusammenarbeit mit Brigitte Schillbach.

Verlag: Würzburg: Königshausen und Neumann, 2004

ISBN 10: 382602673X ISBN 13: 9783826026737

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

EUR 19,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbOriginalbroschur. Zustand: Wie neu. 593 S. Einband leicht berieben. - Polyglotte Frage auf deutsch HANS MAGNUS ENZENSBERGER -- Gaben. Märchen in der Romantik GABRIELE BRANDSTETTER UND GERHARD NEUMANN -- Er wird 250 ANGELA HOPF VON DENFFER -- Wer war die Hure? Zu zwei Goethe-Gedichten KARL EIBL -- "Zu den Kleinen zähl ich mich .". Mariane Willemers erstes an Goethe gerichtetes Gedicht KATHARINA MOMMSEN -- "Musik ist Dichtkunst". Poetik des Musikalischen bei Wackenroder und Tieck UWE SCHWEIKERT -- "Wär mir Lautenspiel nicht blieben .". Ein Gedicht Achim von Arnims über tröstende Musik RENATE MOERING -- Addenda zu Carl Philipp Fohr HINRICH SIEVERING -- Alte und neue Nazarener. Von Overbeck bis Beuys. Eine Skizze CHRISTIAN LENZ -- Schlag zwölf Uhr am Festtag Mariae Geburt? Geburtstermin und Selbststilisierung Clemens Brentanos. Mit einem ungedruckten Brief von Michael de La Roche HARTWIG SCHULTZ -- Die Wallfahrt nach dem Adelsdiplom. Clemens Brentanos und anderer Schriftsteller Usurpationen des Adelstitels gelegentlich ihres Aufenthaltes in Wien DIETMAR PRAVIDA -- Zur Ikonologie der Unbefleckten Empfängnis in Clemens Brentanos ,Marienleben' am Beispiel der "Vor- und Sinnbilder" MARIANNE SAMMER -- die Zeit, wo Clemens Brentano wie ein Komet durch diese Münchener Gesellschaft fuhr". Vermischtes aus den Münchener Jahren 1833 bis 1842 MARTINA VORDERMAYER -- Lebensansichten eines Klavierlings. Bislang geheime Aufzeichnungen aus einem Künstlerhaushalt, fast ediert von Crescendo LIESELOTTE KINSKOFER -- "Betina Arnim läßt grüßen .". Christian Xeller, ein Maler im Umkreis Bettine von Arnims in Berlin. Mit einem unveröffentlichten Brief Xellers an Peter Cornelius vom 23. Mai 1826 SIBYLLE VON STEINSDORFF -- Schatten und Risse. Karl August Varnhagen von Enses Biographische Porträts ULRIKE LANDFESTER -- "Eine der bedeutendsten politischen Erscheinungen unsrer Zeit". Karl August Varnhagen von Ense als Rezensent der ,Polenbroschüre' Bettine von Arnims WOLFGANG BUNZEL -- Briefe schreiben - lesen - drucken. Rahels "Werk" FRIEDHELM KEMP -- Die Romantik in Memoiren- und Briefveröffentlichungen (1830 bis 1850). Versuch einer Übersicht und Deutung ROGER PAULIN -- "Romantische Liebe" und mittelalterliche Minne CHRISTOPH HUBER -- Politik und Ästhetik im Junghegelianismus LARS LAMBRECHT -- Das Liebesverbot', ein Shakespeare-Wagner-Scherzo HANS WALTER GABLER -- Vom Exil der Bilder. Goya, David, Delacroix, Courbet JÖRGTRAEGER -- "Solch eine Schlacht kehrt nimmer wieder " Beobachtungen zum Nachleben der Befreiungskriege in Rußland und Deutschland VOLKER SCHINDLER -- Wasserreisen. Vierwaldstättersee und Lago Maggiore als literarische Landschaften BARBARA PIATTI -- Lebensfahrten. Sängerfahrten CHRISTOPH PERELS -- Mit der Wünschelrute gelesen. Hermeneutische Aphorismen WILHELM DEINERT -- Die Sehnsucht ist die Mutter jeder Sucht. Meine Sucht ist meine Kraft. Vierzehn irdisch-irdene Sonette ENID GAJEK -- Nikolaiplatz, ein Hauch von Erinnerung BERNHARD HORSTMANN -- Nikolaiplatz ANDREAS BRUGLACHER -- Es war in München, in einem Rückgebäude der Schellingstraße, mehrere Stiegen hoch. Vier Collagen und eine Tabula gratulatoria YORK-GOTHART MIX -- Schutz DAGMAR NICK -- Augenschein in Eydtkuhnen ANDREAS PRITZKER -- Schnellgeschichte MARTHI PRITZKER-EHRLICH -- Gefühl und Technik. Tilla Durieux und das Paradox des Schauspielers CATHERINE KRAHMER -- meine Frau toaste in wohlgesetzten Worten u - gratulirte sich zu ihrem Gatten ERNST BRAUN -- "Herrn Silberstein zur Erinnerung" Lovis Corinth Oktober 1923. Eine Spurensuche KAROLINA FELL, LEO HEPNER UND REGINA NEUPERT -- "So kam die Idee der Klassik in Verruf". Paul Tillichs Goethe-Interpretation mit einem Seitenblick auf T. S. Eliot ALF CHRISTOPHERSEN -- Exil im Exil. Else Lasker-Schüler in Ascona SIGRID BAUSCHINGER -- Ascona in Zeiten der Emigration MIRJAM JOSEPHSOHN -- "Dort lint es Böck, dort beint es Hol". Kurt Schwitters in Basel GERHARD SCHAUB -- "Ein großes Schicksal geht unschlüssig auf und ab in unserer Nähe ." Jochen Kleppers biographische und literarische Adaptation von Friedrich Schleiermachers Weihnachtsfeier HERMANN PATSCH -- "Madame Roquin". Zur Rezeption eines Portraits von Max Beckmann CARELTER HAAR -- Max Kommerell: Die Gefangenen. Ein Widerstandsdrama DOROTHEA HÖLSCHER-LOHMEYER -- The Legacy of the Enlightenment among the Jews from Germany and Austria in Britain after 1945 ANTHONY GRENVILLE -- Hannah Arendt vor dem Bundesverfassungsgericht. Ein Kapitel "deutscher Wiedergutmachung" CLAUDIA CHRISTOPHERSEN UND ROBERT G. NEWMAN -- Maidi von Liebermann als Erbin der Verlagsrechte Ludwig Thomas. Ein Beitrag zur Geschichte des Urheberrechts und der Münchner Verlage Albert Langen, Albert Langen/Georg Müller und R. Piper & Co. (1921 bis 1991) BERNHARD GAJEK -- Die Insel-Bücherei 1945 bis 1962 im Ost-West-Vergleich GÜNTER HÄNTZSCHEL -- Über das Verlegen von Veröffentlichungen zur Exil- und Emigrationsforschung KLAUS G. SAUR -- Lion Feuchtwanger: Ein bibliographisches Handbuch. Bemerkungen zum Abschluß eines mehrjährigen Projekts über das Werk des Exilschriftstellers JOHNM. SPALEK -- Die bundesdeutsche Rezeption eines Exildramas: Das Musikdrama Der Weg der Verheißung von Werfel und Weill auf der Chemnitzer Opernbühne GUY STERN -- ,Errare humanum est'. JÜRGEN NEUKIRCH -- Das NS-Regime und seine Auswirkungen auf zwei unterschiedliche Lebenswege HANS REISS -- Philologie als Familiengeschichte. Über Konrad Feilchenfeldt zu seinem 60. Geburtstag WOLFGANG FRÜHWALD. ISBN 9783826026737 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1000.

-

Das Primat von Farbe und Form. Ausstellung der Stadt St. Ingbert im Kulturhaus vom 22. Oktober bis 4. Dezember 1988.

Verlag: St. Ingbert, 1988

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Heinzelmännchen, Stuttgart, Deutschland

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb59 Seiten. Mit zahlreichen teils farbigen Abbildungen. Farbig illustrierte Originalbroschur. 24x19 cm * Jean Schuler (* 15. Januar 1912 in St. Ingbert; 2. Mai 1984 in Paris) war ein deutscher Maler. Das Werk Jean Schulers hat seine Wurzeln im deutschen Expressionismus, den er in seiner Münchener und Berliner Zeit unmittelbar erlebt und der ihn auch in seinen künftigen Arbeiten prägen wird. "Diesem Stil mit seiner Farb- und Formauffassung sowie seiner kritischen Menschensicht fühlt sich Schuler zeitlebens wahlverwandt. Auf ureigenste Weise spürt er dieser Kunstrichtung drei Jahrzehnte nach deren Entstehen und Blüte nach" (Jung). In besonderer Weise wird der Künstler durch seinen Münchener Akademielehrer Karl Caspar geprägt. Caspar machte seinen Schüler vertraut mit den seinerzeitigen führenden deutschen Expressionisten, zu denen er intensive Verbindungen pflegte: Alexej von Jawlensky, Karl Schmidt-Rottluff, Max Beckmann, Otto Dix, Karl Hofer und Adolf Hölzel. Während seiner Pariser Jahre kam Schuler mit den Zeitströmungen der französischen Moderne in Berührung; Fauvismus und der von Robert Delaunay begründete Orphismus, dessen deutsche Vertreter August Macke und Franz Marc waren, hatten großen Einfluss auf die künstlerische Sichtweise Schulers. Der Künstler arbeitete überwiegend figurativ, wie sein umfangreiches Lebenswerk ausweist. In seinen Werkgruppen (Porträts, Tiere, Landschaften, Akte, religiöse Sujets, Stillleben) lässt er zwar zahlreiche abstrakte Elemente einfließen, gegenständliche Grundzüge seiner Arbeiten sind jedoch in fast jedem Werk zu entdecken. Seine Auseinandersetzung mit dem Kubismus bringt Schuler im Laufe der Jahre zu einer sehr eigenen künstlerischen Handschrift, die sich dem abstrakten Expressionismus annähert. In den letzten drei Jahrzehnten seines Schaffens erfolgt keine entscheidende stilistische Fortentwicklung in der Bildsprache des Künstlers. Jean Schuler arbeitete mehr spontan und intuitiv als analytisch oder konkret-konstruktiv. Er wollte seine Empfindungen und Gefühle sehr direkt umsetzen. "Unkontrollierbare menschliche Leidenschaften, letztlich das Chaos, wirken in Werk und Person des Künstlers stärker als der ordnende Verstand. Malen ist für ihn lebensnotwendig wie Essen, Trinken oder Schlafen" (Jung). (Quelle Wikipedia) Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 200.

-

Werke 1989 - 1992. Mit einem Vorwort von Jens Christian Jensen. Galerie Hans Strehlow, Oktober - Dezember 1992. Mit einem Verzeichnis der Werke und einer Biographie.

Verlag: Düsseldorf: Galerie Hans Strehlow, 1992

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 25,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Wie neu. Erstausgabe. 55 Seiten mit vielen farbigen Abbildungen. Fotos: Ralf Cohen und Nic Tenwiggenhorn. 30,5 x 24,5 cm. Sehr guter Zustand. Frisches Exemplar. Wie ungelesen. - Emil Schumacher (* 29. August 1912 in Hagen, Westfalen; 4. Oktober 1999 in San José, Ibiza) war ein deutscher Maler, Mitbegründer der Abstrakten Kunst in Deutschland und Vertreter des Informel. Leben: Schumacher studierte von 1932 bis 1935 an der Kunstgewerbeschule in Dortmund. Nach der Machtübertragung an die Nationalsozialisten wurde er wegen des Vorwurfs des Kulturbolschewismus" kein Mitglied in der Reichskammer der bildenden Künste. Über seine ersten Künstlerjahre um 1937, zur Zeit der Ausstellung Entartete Kunst, sagte er 1987 im Interview: Schon diese ekelhafte braune Farbe, es war zum Kotzen damals. Das ist das Ende, dachte ich. Es wurde immer hoffnungsloser, man vereinsamte immer mehr. Man lebte wie unter einer Glocke. Der Elan schwand, nirgendwo Möglichkeiten. . Wie ein verlorenes Schaf habe ich hier mitten unter braunen Menschen gelebt. Es war eine verlorene Zeit. In den Kriegsjahren war er Technischer Zeichner in einer Rüstungsfirma. Nach dem Zweiten Weltkrieg begann er mit kubistischen Landschaften. In den 1950er Jahren entwickelte er Werke, die nur aus der Farbe lebten, ohne jegliches konstruktives Gerüst. Dominierendes Thema seiner Arbeiten sind die Eigenwertigkeit der Farbmaterie und deren psychische Wirkung. Ab 1955 wurde Schumacher durch erste Ausstellungen und Preise bekannt; durch seine Teilnahme an der 29. Biennale von Venedig 1961 gelang der internationale Durchbruch. Im Jahr 1959 war Emil Schumacher Teilnehmer der documenta II in Kassel. Von 1958 bis 1960 hatte er eine Professur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg inne. 1964 war er mit drei großformatigen Bildern auf der documenta III, und auch im Jahr 1977 auf der documenta 6 in Kassel vertreten. Heute hängen seine Arbeiten zwischen New York und München in allen wichtigen Museen der Welt. Unter seinen zahlreichen Kunstwerken für den öffentlichen Raum finden sich u. a. großformatige Mosaikarbeiten für die U-Bahn-Station Colosseo in Rom. Von 1966 bis 1977 war er Professor an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe. In seiner Heimatstadt Hagen entstand 2006 bis 2009 das Kunstquartier Hagen, welches das Osthaus Museum und zu seinen Ehren das neu gebaute Emil-Schumacher-Museum in einem Museumsviertel vereint. Im Juli 2006 begannen die Bauarbeiten für den Neubau sowie den Umbau und die Erweiterung des Osthaus Museums. Die Eröffnung wurde am 28. August 2009 gefeiert. . Aus: wikipedia-Emil_Schumacher Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 750 Gelbes Leinen mit einem zum Schutzumschlag gefalteten Originalentwurf des Künstlers.

-

Vom Genuß des Tees. Eine Kulturgeschichte. Eine heitere Reise durch alte Landschaften, ehrwürdige Traditionen und moderne Verhältnisse, inklusive einer kleinen Teeschule.

Verlag: Leipzig : Gustav Kiepenheuer Verlag, 1998

ISBN 10: 3378010231 ISBN 13: 9783378010239

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 30,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Wie neu. Erstausgabe. 207 (1) Seiten mit 65 Abbildungen. 24 x 17 cm. Umschlaggestaltung: Ute Henkel / Torsten Lemme. Mit einer eigenhändigen Widmung von Stephan Reimertz für die Kunsthistorikerin Barbara Göpel auf der Titelseite. Sehr guter Zustand. Frisches Exemplar. Wie ungelesen. Stephan Reimertz, Deutschlands poeta doctus, ist bekannt für Gedichte von unnachahmlicher Anmut. In seinen Short Stories ist er jenem Phänomen auf der Spur, das wir Liebe nennen. In seinem vielgelesenen Roman »Eine Liebe im Porträt« setzte er der Malerin und Wagnersängerin Minna Tube ein Denkmal, die daraufhin wiederentdeckt wurde. Sein Klassiker »Papiergewicht« beschreibt das Zerbrechen einer Oberschichtsfamilie in den siebziger Jahren. Viel diskutiert werden seine kunstgeschichtlichen und philosophischen Essays. »Die Perspektive des kindlichen Outcasts spannend zu halten, gelingt Reimertz auf beeindruckende Weise.« (Die Welt über den Roman »Papiergewicht«) »Stephan Reimertz legt die bündige und blitzgescheite Beschreibung einer facettenreichen Beziehung vor.« (Aachener Zeitung über den Roman »Eine Liebe im Porträt«) »Beckmanns bewegtes Leben, von den Anfängen in Berlin über die Jahre des Exils bis zur Emigration in die USA, schildert Stephan Reimertz kenntnisreich in seinem Buch ? es gilt schon jetzt als Standardwerk über den Klassiker der Moderne.« (Focus über die Biographie »Max Beckmann«). - Stephan Reimertz (* 4. März 1962 in Aachen) ist ein Lyriker, Essayist, Romancier und Kunsthistoriker. Er lebt in Paris. Reimertz wurde mit einer Arbeit über den Maler Max Beckmann promoviert, lehrte und forschte in den USA und arbeitete in Medien und Wirtschaft. Daneben schrieb er einige vielgelesene Biographien und legte 2001 den Roman Papiergewicht vor, der die gesellschaftlichen Umbrüche der 1970er Jahre am Beispiel einer westdeutschen Unternehmerfamilie schildert. . Aus: wikipedia-Stephan_Reimertz Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 675 Blauschwarzes Leinen mit goldgeprägten Rücken- und Deckeltiteln, farbigen Vorsätzen und Kopffarbschnitt.

-

Landschaften und Gesichter

Verlag: Europa Verlag, Wien, 1973

Anbieter: Antiquariat Birgit Gerl, Gars am Kamp, Österreich

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 35,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbLeinen mit Schutzumschlag. Benno Reifenberg (1892 - 1970) studierte Kunstgeschichte in Genf, München und Berlin. Im Ersten Weltkrieg Frontdienst, 1924 holte in Heinrich Simon in die "Frankfurter Zeitung". Zwei Jahre für die Zeitung in Paris. Nach dem Zweiten Weltkrieg Gründung und Verantwortung für die Zeitschrift "Die Gegenwart", Ppräsident der "Max Beckmann Gesellschaft", Chefadministratior der "Städel'schen Stiftung" in Frankfurt, Mitherausgeber der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", 1964 Goethepreis der Stadt Frankfurt. - Sehr gutes und ungelesenes Exemplar, keine Einträge etc., nicht nachgedunkelt. Leinen wie neu. - 319 Seiten. Size: Oktav (bis 22,5 cm).

-

Kunst mit Torte

Verlag: Moritz Verlag-Gmbh Feb 2017, 2017

ISBN 10: 3895653330 ISBN 13: 9783895653339

Sprache: Deutsch

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 30,51 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBuch. Zustand: Neu. Neuware - Thé Tjong-Khing braucht keine Worte: Im Mittelpunkt steht ein Kunstraub und wieder ist's eine Wonne genau hinzuschauen, vor und zurück zu blättern und zu kombinieren!2006 erschien Thé Tjong-Khings Longseller 'Die Torte ist weg!' bei Moritz. Das Buch gehört seitdem zur Grundausstattung so mancher Buchhandlung und Bibliothek.Nun legt Thé Tjong-Khing 'Kunst mit Torte' vor! Darin variiert er sein Thema, denn auf jeder Seite des erneut textlosen Buches geht es um Bilder aus der Kunst. Diese durcheilend verfolgt die uns wohlbekannte Tierschar einen Kunsträuber. Bis er gestellt ist, kommt sie durch Kandinsky- und Braque-Landschaften, reitet auf Hokusai-Wogen und passiert Max-Beckmann-Wälder.Der Spaß, den verschiedenen Handlungssträngen zu folgen und alle Verknüpfungen aufzuspüren, ist groß!

-

Marie-Louise von Motesiczky 1906-1996: A Catalogue Raisonné of the Paintings.

Verlag: Hudson Hill Press, Manchester /Vermont, USA, 2009

ISBN 10: 1555953220 ISBN 13: 9781555953225

Sprache: Englisch

Anbieter: Buchhandlung Gerhard Höcher, Wien, AT, Österreich

Verbandsmitglied: GIAQ

EUR 107,80

Währung umrechnenEUR 19,80 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Wie neu. 559 Seiten mit zahlreichen Abbildungen, Sehr guter Zustand - geringfügige Gebrauchsspuren - fast wie neu. Künstlerinnenporträt: Marie-Louise von Motesiczky (geboren am 24. Oktober 1906 in Wien, Österreich-Ungarn; gestorben am 10. Juni 1996 in London) war eine österreichische Malerin. Marie-Louise von Motesiczky wurde am 24. Oktober 1906 in Wien geboren. Ihr Vater Dr. Edmund von Motesiczky (Motesiczky von Kesseleökeö) entstammt einer Familie des ungarischen Uradels und starb (als ungarischer Staatsbürger, zuständig nach Moravan) am 12. Dezember 1909 in Wien. Ihre Mutter Henriette, geborene von Lieben (18821978), kam aus einer jüdischen Wiener Bankiersfamilie und war Schwester des Erfinders der Radioröhre Robert Hermann von Lieben. Marie-Louises älterer Bruder Karl Motesiczky (19041943) blieb nach dem Anschluss Österreichs in Hinterbrühl, verhalf zahlreichen Menschen zur Flucht aus dem Großdeutschen Reich, wurde denunziert und starb 1943 im KZ Auschwitz. Ihre Großmutter Anna von Lieben ging als eine der ersten Patientinnen Sigmund Freuds in die Geschichte der Psychologie ein. Ihre Urgroßmutter Sophie von Todesco (18251895) führte im monumentalen Palais Todesco einen namhaften Künstlersalon in Wien, zu dessen Gästen u. a. Johann Strauss, Anton Rubinstein, Hugo von Hofmannsthal und Henrik Ibsen zählten. Mit dem Adelsaufhebungsgesetz 1919 verlor sie ihre Adelstitel. Als junge Frau studierte sie an der Städelschule in Frankfurt am Main bei Max Beckmann (18841950). Beckmann beeinflusste sie künstlerisch sehr; er wurde ihr Mentor und war lebenslang ein Freund. Nach dem Anschluss Österreichs im März 1938 floh sie mit ihrer Mutter zuerst in die Niederlande, wo sie im Jahr 1939 ihre erste Einzelausstellung hatte. Kurz darauf floh sie weiter über London nach Amersham, wo sie bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs lebte. Von 1945 bis zu ihrem Tod lebte sie in London-Hampstead. In London vertiefte sie die Bekanntschaft mit Oskar Kokoschka (18961980), den sie schon aus Jugendtagen in Wien kannte und der ein Freund der Familie gewesen war. Sie wurde eine Freundin und Geliebte des Dichters Elias Canetti; dieser schrieb 1942 die (posthum veröffentlichte) Aphorismen-Sammlung Aufzeichnungen für Marie-Louise und widmete sie ihr. Ihr Bildnis von Canetti hängt in der National Portrait Gallery in London. Bei einer Reise nach Mexiko begegnete sie 1958 ihrem alten Kinderfreund, dem Surrealisten Wolfgang Paalen wieder, den sie vergeblich zu überzeugen versuchte, wieder nach Europa zurückzukehren. Paalen nahm sich 1959 das Leben. Nach mehreren Einzelausstellungen in Europa wurde ihr 1966 in der Wiener Secession die erste große Einzelausstellung in ihrer ehemaligen Heimat gewidmet. Marie-Louise Motesiczky starb am 10. Juni 1996 in London. Sie liegt auf dem Döblinger Friedhof begraben. Zu ihrem hundertsten Geburtstag wurde ihr Werk in einer Wanderausstellung (Tate Liverpool,Museum Giersch Frankfurt, Wien Museum, Southampton City Art Gallery) gewürdigt, und der Österreichische Rundfunk produzierte ein umfangreiches TV-Porträt. Im Jahr 2009 wurde in Wien-Floridsdorf (21. Bezirk) der Motesiczkyweg nach ihr benannt. Marie-Louise Motesiczky war eine bislang wenig beachtete Künstlerin, die es sich leisten konnte, ohne Rücksicht auf den herrschenden Kunstmarkt für sich selbst tätig zu sein. Erst in jüngster Zeit begann man den Wert ihrer Malerei zu erkennen. Der Einfluss von Max Beckmann auf ihr Werk ist unübersehbar. Sie blieb zeit ihres Lebens der gegenständlichen Malerei treu. Thematisch befasste sie sich hauptsächlich mit der Porträtmalerei, bei der besonders Bilder ihrer alten Mutter von Interesse sind, die ohne Sentimentalität und ungeschönt, aber doch mit spürbarer Liebe diesen alten, hinfälligen Menschen darstellen. Daneben schuf sie Bilder aus ihrem Garten, Landschaften und Stillleben.(aus Wikipedia). Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 3480 OLeinen mit OSchutzumschlag, 29,8 x 25,4 cm.

-

Hessische Landschaften und Stadtansichten 1650-1950.

Verlag: Hans Peters Verlag, Hanau, 1969

Anbieter: Antiquariat Günter Hochgrebe, Kassel, Deutschland

EUR 6,00

Währung umrechnenEUR 50,99 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut erhalten. Mit 5 Tafeln und 80 montierten Bildern. 4°, ca. 31 x 26 cm., Originalleinen, Originalumschlag. Planung und Gestaltung: Wolfgang Arnim Nagel. Klischees und Lithographien: Chemigraphische Gesellschaft Würzburg. Die Entstehungszeit der Bilder reicht von 1665 bis 1944. Künstlerverzeichnis: Carl Bantzer, Paul Baum, Johann Meinrad Bayrer, Jakob Becker, Max Beckmann u.v.a. Gezeigt werden: Aßmannshausen, Auerbacher Schloß, Bensheim, Bischofsheim/Rhön und andere Orte. Lang: deutsch 1900 g.

-

Das Motiv der Apokalypse in Literatur und Malerei des Expressionismus. Max Beckmann, Georg Heym, Ludwig Meidner und Paul Zech

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

EUR 47,95

Währung umrechnenEUR 28,78 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Masterarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Germanistik - Komparatistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Note: 1,6, Universität Leipzig (Komparatistik), Sprache: Deutsch, Abstract: Die Apokalypse, oder besser gesagt, die Vorstellung von der Apokalypse wird existieren, solange es die Menschheit gibt; wird es sie einmal nicht mehr geben, dann nur deswegen, weil sie aus ihrer Position als Fiktion herausgetreten ist und die Menschheit zerstört hat. Dass das Motiv der Apokalypse immer schon zum Kulturgut des Menschen gehörte, zeigt sich an den unzähligen künstlerischen Darstellungen, in denen es zum Ausdruck kommt. Auch in der Zeit des Expressionismus findet das Motiv häufige Verwendung.Schon ein Blick in die Menschheitsdämmerung, die wohl berühmteste Lyrik-Anthologie des Expressionismus, genügt, um einen Eindruck davon zu bekommen wie wichtig das Motiv der Apokalypse auch für die Künstler des Expressionismus war. Das Gleiche gilt für die bildende Kunst, denkt man nur an Ludwig Meidners Apokalyptische Landschaften oder an die Großstadtgemälde George Grosz'. Noch 1976 galt die Johannesoffenbarung als der in den vorhergehenden zweihundert Jahren am häufigsten zitierte Text in der europäischen Literatur. Dass das Motiv der Apokalypse auch heutzutage nicht an Relevanz und Aktualität verloren hat, zeigte zuletzt Eva Horn, die sich mit der Untersuchung künstlerischer Umsetzungen und möglicher realer Hintergründe der Apokalypse in ihrem 2014 erschienenen Buch Zukunft als Katastrophe auseinandersetzt.Als Beitrag zum Künstevergleich soll diese Arbeit aufzeigen, ob der Vergleich zwischen literarischen und malerischen Kunstwerken im Hinblick auf das Motiv der Apokalypse zu einer 'wechselseitigen Erhellung' der Künste führt.Es soll an vier ausgewählten Werken des Expressionismus gezeigt werden, worin die Funktion des Apokalypse-Motivs liegt und in welcher Art und Weise das Motiv von den Künstlern verwendet wird. Da die Disziplin des Künstevergleichs noch relativ unerforscht ist und es keine allgemeingültige Theoriegrundlage gibt, wird dieser Arbeit eine individuelle Methode zugrunde gelegt.

-

Max Beckmann: Landschaften: Landscapes Landschaften

Anbieter: Antiquariat Mäander Quell, Waldshut-Tiengen, Deutschland

Erstausgabe

EUR 78,40

Währung umrechnenEUR 60,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 1. Aufl. 236 S. mit Schutzumschlag. Gebrauchtes Exemplar in gutem Zustand. KEINE Eintragungen/Markierungen. Max Beckmann ist einer der Titanen der modernen Kunst, dabei verstand er sich selbst als der letzte alte Meister. Die Publikation richtet den Blick auf die Landschaftsgemälde des Künstlers, die weniger von allegorischen Sinnschichten geprägt sind als seine Arbeiten in anderen Genres und die großartige malerische Qualität ganz unmittelbar sichtbar machen. Ihr Ausgangspunkt waren zum einen intensiv erlebte Naturerfahrungen. Häufig tauchen private Gegenstände als Stilllebenrest im Vordergrund auf und lassen die Anwesenheit des Künstlers spürbar werden. Zum anderen entstanden die Landschaften als realistische Wiedergabe besuchter Orte, für die Beckmann Fotografien oder Postkarten hinzuzog. Weitere Impulse gab ihm die Kunst selbst: In Bildzitaten blitzt immer wieder Beckmanns immenses kunstgeschichtliches Wissen auf. Seine Landschaften sind somit als eine Art Summe seines Weltverständnisses zu betrachten. (Englische Ausgabe ISBN 978-3-7757-3147-8) Ausstellung: Kunstmuseum Basel 4.9.2011-22.1.2012. - Wir versenden aus unserem deutschen Lager heraus in plastikfreien oder wiederverwendeten Polstertaschen. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 500 Gebundene Ausgabe, Maße: 0 cm x 0 cm x 0 cm.

-

Deutsche Kunst und entartete "Kunst". Kunstwerk und Zerrbild als Spiegel der Weltanschauung, herausgegeben von Dr.Adolf Dresler Dieses Buch wird von uns nur zur staatsbürgerlichen Aufklärung und zur Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen angeboten (§86 StGB)

Verlag: München, Deutscher Volksverlag,, 1938

Sprache: Deutsch

Anbieter: Galerie für gegenständliche Kunst, Kirchheim unter Teck, Deutschland

Erstausgabe

EUR 123,50

Währung umrechnenEUR 33,90 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbVollständige Ausgabe im original Verlagseinband: Broschur / Steifumschlag im Format 15 x 21 cm mit fotoillustriertem Deckeltitel. 80 Seiten (32 Text- und 48 Bildseiten ) mit vielen Fotoabbildungen von Erika Schmauß auf Kunstdruckpapier, Schrift: Fraktur. Mit Abbildungen von Werken von Otto Dix, Elk Eber, George Groß, Ferdinand Spiegel, Walther Hoeck, Hermann Tiebert, Adolf Ziegler, Schmidt-Rottluff, Franz Eichhorst, Paul Roloff, Hans Jakob Mann ("Abt Albanus Schachleiter"), Oskar Kokoschka, Thomas Baumgartner, Adolf Wissel, Max Beckmann, Josef Damberger, Paul Klee, Kurt Schwitters, Rudolf G. Werner, Heinrich von Richthofen, Emil Nolde, Eduard Schloemann, Hugo Hodiener, Rudolf Sieck, H.Kampendonk, Herbert Molwitz, Hermann Paul Simon, Max Betzner, Georg Kolbe und Fritz Klimsch. Eine Gegenüberstellung von 56 Originalausnahmen aus dem "Haus der Deutschen Kunst" und der Ausstellung "Entartete Kunst", mit Bildunterschriften wie: "Plastik des liberalen Zeitalters. Genauso entartet wie die Malerei war auch die Plastik. Nur mißgestaltete Idioten wurden dem Volk als "Kunstwerke vorgesetzt" / "Was diese beiden Bilder von Rohlfs und Kerkovius darstellen sollen, ist nicht zu erraten . . .Man sagt aber, es seien Landschaften. Der Snob, der es als Bild kaufte fand sich stets - vom Schieber bis zum Museumsleiter und Reichskunstwart" / "Zu allen Zeiten war das Lob der Heimat eine der schönsten Aufgaben des schaffenden Künstlers. Doch was bedeutete dem jüdischen Wüstenvolk und seinen perversen Nachläufern die deutsche Landschaft? So wurde auch das Landschaftsbild zu einem üblen Zerrbild" / Hans Schwitters. März Bildpunkt von der Dresdner Galerie für 14.000 DM aus den Mitteln deutscher Steuerzahler angekauft. - Mit zeittypischen Ausführungen wie z.B.: "Gleichzeitig mit der Wiederauferstehung des deutschen Volkes erleben wir die Neugeburt der deutschen Kunst. Beide sind nicht voneinander zu trennen, denn die Kunst ist der lebendige Bestandteil eines Volkes und das wahre Spiegelbild seines Innenlebens. In der Vorkriegszeit hatte die deutsche Kunst begonnen, sich vom Volk zu lösen. Die Künstler vergaßen die ewige Wahrheit, daß keine Kunst ohne die lebendige Verbindung mit dem Volk leben kann. Und als in der Nachkriegszeit das deutsche Volk politisch zerrissen war und dem moralischen Verfall entgegen ging, da wurde die Kunst das Zerrbild dieses Krankheitsvorganges, sie artete in eine oftmals erschreckende Wiedergabe entwurzelten Geisteslebens und überspitzten Intellektualismus aus." - - Bildende Kunst der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus, Deutsches / Drittes Reich, völkische Kunstwissenschaft und Kunstgeschichte, Kunstbetrachtung / Kunstdeutung in Deutschland vor 1945, Kunstkritik im deutschen nationalsozialistischen Staat, NS-Kunst, Kunstentartung, gesundes Volksempfinden, sog. jüdisch-bolschewistischer Literaten-Klüngel, in Judenhänden befindlicher Kunsthandel der Weimarer Republik, sog. jüdisch-bolschewistische Kunstliteraten, Kunstentartung in der Systemzeit, Bolschewisierung des deutschen Kulturlebens vor 1933, jüdische Verschwörung gegen die deutsche Kunst, rassische Kennzeichen des arischen Menschen, Reichskunstwart Redslob, Antisemitismus, Kampf gegen den Kulturbolschewismus in Deutschland, artgemäße / arteigene / gegenständliche Kunst unter Adolf Hitler, NS-Kunst, deutsche Malerei und Plastik im 20. Jahrhundert, Kampf gegen Kunstbolschewismus, NS.-Kunstästhetik, völkisches / nationalsozialistisches Gedankengut. - Erstausgabe in guter Erhaltung (Rücken mit feinem Papierstreifen verstärkt, altes Exlibris, sonst gut); restliche Beschreibung siehe Nummer 49973 ! Versand an Institutionen auch gegen Rechnung Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 2000.

-

Emil Betzler - Passion Christi - o.J. - Radierung

Verlag: Emil Betzler

Anbieter: Irrgang Fine Arts, Berlin, Deutschland

Kunst / Grafik / Poster

EUR 100,00

Währung umrechnenEUR 35,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Good. KÜNSTLER: Emil Betzler; TITEL: Passion Christi; JAHR: o.J.; DARSTELLUNG: Dramatische Darstellung der Kreuztragung.; BESCHRIFTUNG: In der Platte unten mittig signiert "E. Betzler". Trockenstempel "? 1916".; MAßE: Das Blatt misst ca. 36,0 x 26,5 cm, die Darstellung ca. 23,0 x 17,0 cm.; ZUSTAND: Kräftiger Druck auf Büttenpapier mit natürlichen Büttenrändern. Das Papier ist gebräunt und fleckig. Die Ränder und Ecken sind bestoßen und leicht welig. Die Darstellung ist im Übrigen in einem guten Zustand.; PROVENIENZ: Aus Berliner Privatbesitz.; VITA: Emil Betzler (geboren 1892 in Kamen; gestorben 1974 in Frankfurt am Main) war ein deutscher Maler, Zeichner, Radierer, Lithograph und Kunsterzieher wofür er 1967 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet wurde. 1910 begann er eine Ausbildung an der Kunstgewerbeschule in Elberfeld und studierte von 1912 bis 1914 an der staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf. Er wurde 1914 in den Kriegsdienst einberufen und dort so schwer verwundet, dass sein Fuß amputiert werden musste. Nach dem Ersten Weltkrieg ließ sich Betzler in Frankfurt am Main nieder, wo er an der Liebig-Oberrealschule als Lehrer arbeitete. Seine traumatischen Kriegserlebnisse verarbeitete Betzler oft in Passionsdarstellungen. 1917 gab er eine expressionistische Arbeit mit dem Titel Christus-Passion heraus. In diese Zeit fällt auch seine Verbindung zum ?Frankfurter Künstlerbund" und zur expressionistischen Künstlervereinigung ?Ghat", die sich bereits nach kurzer Zeit wieder auflöste. 1925 lernte Betzler den Künstler Max Beckmann kennen, den er im Künstlercafé Astoria porträtierte. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde Betzler wegen seiner Sympathie für die bolschewistische Ideologie angeklagt, und seine Werke wurden als Entartete Kunst eingestuft. Er erhielt für 12 Jahre ein Arbeitsverbot und verlor seine Lehrämter. Nach dem Kriegsende nahm er seine Tätigkeit wieder auf. Neben seinen expressionistischen Werken betätigte sich Emil Betzler auch als Porträtmaler und malte Landschaften während seiner Reisen in die Schweiz, Österreich, Italien und Frankreich.

-

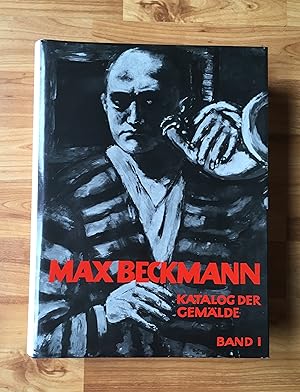

Max Beckmann. Katalog der Gemälde. 2 Bände. Komplett

Verlag: Bern, Verlag Kornfeld und Cie, 1976

Anbieter: Ursula Sturm, Meckenheim, Deutschland

EUR 350,00

Währung umrechnenEUR 18,50 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbIm Auftrag der Max Beckmann Gesellschaft herausgegeben von Hans Martin von Erffa in einer Auflage von 1.500 Exemplaren; Band I: Katalog und Dokumentation; auf der Basis dieses Werkverzeichnis XIV + 611 Seiten; Werkverzeichnis mit 835 Nummern und 3 Nachträge mit ausführlicher Dokumentation zu jedem Gemälde (Zitate aus den Bilderlisten und Tagebüchern des Künstlers, Provenienzangaben, Ausstellungs- und Literaturhinweise sowie Bemerkungen zur Entstehungsgeschichte und zum Bildgegenstand); mit einem Verzeichnis inkl. Register der von Beckmann gemalten Personen, Orte und Landschaften; Standort-Verzeichnis, Konkordanz; im Dokumentationsteil: 113 Duotone-Fotos sowie 10 farbige Wiedergaben von Bildausschnitten in originaler Grösse aus den verschiedenen Schaffensperioden des Künstlers. Band II: zeigt auf 18 Farbtafeln und 321 Duotone Tafeln die Gemälde im Bild und enthält ferner eine kritische Bibliographie von Ingeborg Wiegand-Uhl auf 132 Seiten mit 1943 Nachweisen. der Band stammt aus der Bibliothek der renomierten Galerie Neher aus Essen, Stempel auf dem Vorsatz. Abebooks/ZVAB ist leider nicht (mehr) in der Lage, die Versandkosten gewichts- und wertabhängig korrekt darzustellen, stattdessen wird ein Standardversand (Büchersendung bis 1000 g) angegeben; sollte Ihre Bestellung mehr als 1 kg wiegen, müssen die Versandkosten angepasst werden, Sie bekommen in diesem Fall eine Email mit den genauen Versandkosten von uns zugesandt sehr guter Zustand, Schutzumschlag mit leichten Gebrauchsspuren, der Schnitt leicht angeschmutzt, im Inneren tadellos,ein schöner Band in Ausstattung und Präsentation 4000 gr.

-

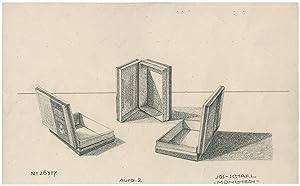

Studie von drei aufgeklappten Schachteln.

Anbieter: Galerie Joseph Fach GmbH, Oberursel im Taunus, Deutschland

Kunst / Grafik / Poster

EUR 550,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: guter Zustand. Weicher Bleistift, um 1920, auf chamoisfarbenem Velin, im unteren Rand nummeriert No26317", bezeichnet Aufg. 2", signiert und bezeichnet Jos. Scharl - München", verso Nachlassstempel. 20,7:33,3 cm. Bei der vorliegenden Zeichnung handelt es sich um eine Schüler-Arbeit. Scharl begann 1910 eine Ausbildung zum Dekorationsmaler. Als Soldat wurde er 1918 im Krieg verletzt und war zu einem Aufenthalt in einem Lazarett gezwungen. Noch im gleichen Jahr konnte er nach München zurückkehren und begann ein Studium an der Kunstakademie in den Klassen von Angelo Jank (1868-1940) und Heinrich von Zügel (1850-1941). Er trat vorzeitig aus der Akademie aus und bildete sich autodidaktisch weiter und konnte sich in der Kunstwelt bald einen Namen machen. Es folgten Ausstellungsbeteiligungen bei den Künstlergruppen Neue Münchner Sezession" und Juryfreie", von1930-36 nahm er an den Jahresausstellungen des Deutschen Künstlerbundes Teil. Ein Stipendium ermöglichtem ihm Studienreisen nach Rom und Paris. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde ihm ein Malverbot erteilt und trotzdem ermöglichtem ihm die Galeristen Karl und Josef Nierendorf 1933 und 1935 Einzelausstellungen in ihrer Galerie in Berlin. In diesen Jahren entstanden persönliche Werke, die die Diffamierung durch das NS-Regime ausdrücken. 1939 emigrierte Scharl in die USA, wo er auf Einladung des Museum of Modern Art gemeinsam mit Georg Scholz, Erich Heckel und Max Beckmann u. a. ausstellen durfte. Bis zu seinem Tod 1954 widmete sich der Künstler der Malerei und schuf Porträts, Stillleben und Landschaften.

-

Stilleben mit Krügen.

Anbieter: Galerie Joseph Fach GmbH, Oberursel im Taunus, Deutschland

Kunst / Grafik / Poster

EUR 5.600,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: guter Zustand. Lithographie, 1922, auf JW Zanders-Bütten, mit Bleistift nummeriert 13/40", signiert, datiert und mit der Werknummer bezeichnet Kanoldt 1922 / IX". Darstellungsgröße 39,8:31,8 cm, Blattgröße 58:38,7 cm. Prachtvoller Druck mit breitem Rand. - Literatur: Amman L 9. Nr. 13 von 40 Exemplaren der Gesamtauflage, wovon 10 Exemplare auf Japan gedruckt sind. Als Sohn des spätklassizistischen Landschaftsmalers Edmund Friedrich Kanoldt (1845-1904) wird Alexander Kanoldt am 29. September 1881 in Karlsruhe geboren. Der Künstler beginnt im Alter von achtzehn Jahren zunächst eine Lehre als Dekorationsmaler an der dortigen Kunstgewerbeschule. Er wechselt jedoch 1901 an die Akademie der bildenden Künste. Kanoldt eignet sich bei Ernst Schurth (1848-1910) erste zeichnerische Grundlagen an und befreundet sich mit dem Kommilitonen Adolf Erbslöh (1881-1947). Die Technik der Neoimpressionisten studiert der Künstler in dieser Zeit intensiv. Sie regt ihn zu drucktechnisch aufwendigen Farblithographien an. In der Malklasse von Friedrich Fehr (1862-1927) setzt Kanoldt 1904 sein Studium fort und wird 1906-1909 dessen Meisterschüler. Der Maler siedelt 1908 nach München über, wo er ein Jahr später u.a. mit Alexej von Jawlensky (1864-1941), Wassily Kandinsky (1866-1944) und Gabriele Münter (1877-1962) die Neue Künstlervereinigung München" gründet, einem Vorläufer des Blauer Reiter". Alexander Kanoldt beteiligt sich an deren erster Ausstellung 1909 in der Münchner modernen Galerie von Heinrich Thannhauser. Neben Karl Caspar (1879-1956), Jawlensky und Paul Klee (1879-1940) ist der Künstler 1913 Mitglied der Münchener Neue Secession". Durch den Kriegsausbruch wird Kanoldts künstlerische Laufbahn unterbrochen. Als Offizier leistet er in den Jahren 1914-18 Kriegsdienst. 1924 entstehen während eines längeren Italien-Aufenthaltes multiperspektivische Architekturlandschaften und kühle Raumdarstellungen. Diese Werke stellen einen Neubeginn in Kanoldts Schaffen dar und lassen ihn 1925 an der Ausstellung Neue Sachlichkeit" in der Kunsthalle Mannheim teilnehmen. Dort ist er neben Max Beckmann (1884-1950) mit dem größten Werkkonvolut vertreten. Im selben Jahr wird Alexander Kanoldt von Oscar Moll (1875-1947) an die Breslauer Kunstakademie berufen, die er jedoch 1931 wieder verlässt. Der Künstler ist zusammen mit Karl Hofer (1878-1955) Mitbegründer der Badische Secession" in Freiburg und eröffnet 1931 in Garmisch-Partenkirchen eine private Malschule. Mitglied der Münchner Künstlergruppe Die Sieben" wird Kanoldt 1932 und nimmt regelmäßig an deren Ausstellungen teil. Der Künstler malt in dieser Zeit vorwiegend Stilleben und italienische Landschaften, die sich in ihrer nüchternen Darstellungsweise an der Neue Sachlichkeit" orientieren. Kanoldts Werke gelten unter dem NS-Regime als entartet", obwohl er noch 1933 als Professor an die Kunstakademie in Berlin berufen wird. Sie werden 1937 beschlagnahmt. Die Professur in Berlin muss Kanoldt bereits ein Jahr zuvor aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Der Künstler erliegt am 24. Januar 1939 einem Herzleiden.

-

Frost oder Raureif.

Anbieter: Galerie Joseph Fach GmbH, Oberursel im Taunus, Deutschland

Kunst / Grafik / Poster

EUR 2.800,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: sehr guter Zustand. Lithographie, 1923, auf Bütten, mit Bleistift signiert. Darstellungsgröße 35,2:26,7 cm, Blattgröße ca. 46,8:36 cm. Literatur: Amman L 13; Söhn 52004-8. Mit Resten alter Montierung verso, prachtvoller, kontrastreicher Druck von ansonsten sehr schöner Erhaltung. Als Sohn des spätklassizistischen Landschaftsmalers Edmund Friedrich Kanoldt (1845-1904) wird Alexander Kanoldt am 29. September 1881 in Karlsruhe geboren. Der Künstler beginnt im Alter von achtzehn Jahren zunächst eine Lehre als Dekorationsmaler an der dortigen Kunstgewerbeschule. Er wechselt jedoch 1901 an die Akademie der bildenden Künste. Kanoldt eignet sich bei Ernst Schurth (1848-1910) erste zeichnerische Grundlagen an und befreundet sich mit dem Kommilitonen Adolf Erbslöh (1881-1947). Die Technik der Neoimpressionisten studiert der Künstler in dieser Zeit intensiv. Sie regt ihn zu drucktechnisch aufwendigen Farblithographien an. In der Malklasse von Friedrich Fehr (1862-1927) setzt Kanoldt 1904 sein Studium fort und wird 1906-1909 dessen Meisterschüler. Der Maler siedelt 1908 nach München über, wo er ein Jahr später u.a. mit Alexej von Jawlensky (1864-1941), Wassily Kandinsky (1866-1944) und Gabriele Münter (1877-1962) die Neue Künstlervereinigung München" gründet, einem Vorläufer des Blauer Reiter". Alexander Kanoldt beteiligt sich an deren erster Ausstellung 1909 in der Münchner modernen Galerie von Heinrich Thannhauser. Neben Karl Caspar (1879-1956), Jawlensky und Paul Klee (1879-1940) ist der Künstler 1913 Mitglied der Münchener Neue Secession". Durch den Kriegsausbruch wird Kanoldts künstlerische Laufbahn unterbrochen. Als Offizier leistet er in den Jahren 1914-18 Kriegsdienst. 1924 entstehen während eines längeren Italien-Aufenthaltes multiperspektivische Architekturlandschaften und kühle Raumdarstellungen. Diese Werke stellen einen Neubeginn in Kanoldts Schaffen dar und lassen ihn 1925 an der Ausstellung Neue Sachlichkeit" in der Kunsthalle Mannheim teilnehmen. Dort ist er neben Max Beckmann (1884-1950) mit dem größten Werkkonvolut vertreten. Im selben Jahr wird Alexander Kanoldt von Oscar Moll (1875-1947) an die Breslauer Kunstakademie berufen, die er jedoch 1931 wieder verlässt. Der Künstler ist zusammen mit Karl Hofer (1878-1955) Mitbegründer der Badische Secession" in Freiburg und eröffnet 1931 in Garmisch-Partenkirchen eine private Malschule. Mitglied der Münchner Künstlergruppe Die Sieben" wird Kanoldt 1932 und nimmt regelmäßig an deren Ausstellungen teil. Der Künstler malt in dieser Zeit vorwiegend Stilleben und italienische Landschaften, die sich in ihrer nüchternen Darstellungsweise an der Neue Sachlichkeit" orientieren. Kanoldts Werke gelten unter dem NS-Regime als entartet", obwohl er noch 1933 als Professor an die Kunstakademie in Berlin berufen wird. Sie werden 1937 beschlagnahmt. Die Professur in Berlin muss Kanoldt bereits ein Jahr zuvor aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Der Künstler erliegt am 24. Januar 1939 einem Herzleiden.

-

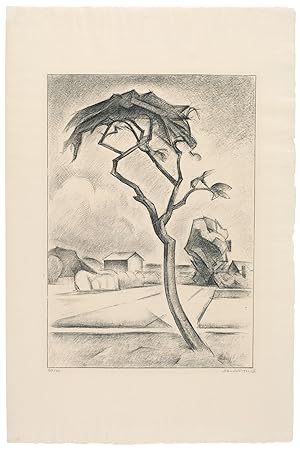

Der Baum (Chiemsee).

Anbieter: Galerie Joseph Fach GmbH, Oberursel im Taunus, Deutschland

Kunst / Grafik / Poster

EUR 2.400,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: guter Zustand. Lithographie, 1922, auf cremefarbenem Bütten mit Wasserzeichen: JW Zanders und Einhorn, mit Bleistift signiert, datiert und nummeriert. Darstellungsgröße 38,8:27,3 cm, Blattgröße 58,4:38,4 cm. Literatur: Amman L 8, mit Werknummer bezeichnet 1922/VIII". - Nr. 27 von 40 Exx. Wunderbarer Abdruck, lediglich der obere und untere Rand vom Druck etwas wellig, die linke untere und obere Ecke ergänzt. Als Sohn des spätklassizistischen Landschaftsmalers Edmund Friedrich Kanoldt (1845-1904) wird Alexander Kanoldt am 29. September 1881 in Karlsruhe geboren. Der Künstler beginnt im Alter von achtzehn Jahren zunächst eine Lehre als Dekorationsmaler an der dortigen Kunstgewerbeschule. Er wechselt jedoch 1901 an die Akademie der bildenden Künste. Kanoldt eignet sich bei Ernst Schurth (1848-1910) erste zeichnerische Grundlagen an und befreundet sich mit dem Kommilitonen Adolf Erbslöh (1881-1947). Die Technik der Neoimpressionisten studiert der Künstler in dieser Zeit intensiv. Sie regt ihn zu drucktechnisch aufwendigen Farblithographien an. In der Malklasse von Friedrich Fehr (1862-1927) setzt Kanoldt 1904 sein Studium fort und wird 1906-1909 dessen Meisterschüler. Der Maler siedelt 1908 nach München über, wo er ein Jahr später u.a. mit Alexej von Jawlensky (1864-1941), Wassily Kandinsky (1866-1944) und Gabriele Münter (1877-1962) die Neue Künstlervereinigung München" gründet, einem Vorläufer des Blauer Reiter". Alexander Kanoldt beteiligt sich an deren erster Ausstellung 1909 in der Münchner modernen Galerie von Heinrich Thannhauser. Neben Karl Caspar (1879-1956), Jawlensky und Paul Klee (1879-1940) ist der Künstler 1913 Mitglied der Münchener Neue Secession". Durch den Kriegsausbruch wird Kanoldts künstlerische Laufbahn unterbrochen. Als Offizier leistet er in den Jahren 1914-18 Kriegsdienst. 1924 entstehen während eines längeren Italien-Aufenthaltes multiperspektivische Architekturlandschaften und kühle Raumdarstellungen. Diese Werke stellen einen Neubeginn in Kanoldts Schaffen dar und lassen ihn 1925 an der Ausstellung Neue Sachlichkeit" in der Kunsthalle Mannheim teilnehmen. Dort ist er neben Max Beckmann (1884-1950) mit dem größten Werkkonvolut vertreten. Im selben Jahr wird Alexander Kanoldt von Oscar Moll (1875-1947) an die Breslauer Kunstakademie berufen, die er jedoch 1931 wieder verlässt. Der Künstler ist zusammen mit Karl Hofer (1878-1955) Mitbegründer der Badische Secession" in Freiburg und eröffnet 1931 in Garmisch-Partenkirchen eine private Malschule. Mitglied der Münchner Künstlergruppe Die Sieben" wird Kanoldt 1932 und nimmt regelmäßig an deren Ausstellungen teil. Der Künstler malt in dieser Zeit vorwiegend Stilleben und italienische Landschaften, die sich in ihrer nüchternen Darstellungsweise an der Neue Sachlichkeit" orientieren. Kanoldts Werke gelten unter dem NS-Regime als entartet", obwohl er noch 1933 als Professor an die Kunstakademie in Berlin berufen wird. Sie werden 1937 beschlagnahmt. Die Professur in Berlin muss Kanoldt bereits ein Jahr zuvor aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Der Künstler erliegt am 24. Januar 1939 einem Herzleiden.

-

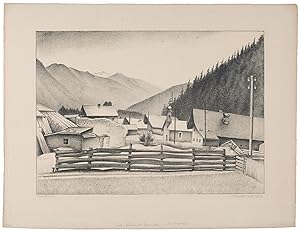

Im Leutasch I.

Anbieter: Galerie Joseph Fach GmbH, Oberursel im Taunus, Deutschland

Kunst / Grafik / Poster

EUR 2.800,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: guter Zustand. Lithographie, 1932, auf chamoisfarbenem Bütten mit Wasserzeichen: Ingres, mit Bleistift signiert, datiert, nummeriert, betitelt und bezeichnet. Darstellungsgröße 34,7:48,7 cm, Blattgröße 48:62,7cm. Amman L 43. Nr. 10 von 20 Exx. auf Bütten, weitere 24 Exx. auf China. Sehr schöner Druck mit vollem Rand. Als Sohn des spätklassizistischen Landschaftsmalers Edmund Friedrich Kanoldt (1845-1904) wird Alexander Kanoldt am 29. September 1881 in Karlsruhe geboren. Der Künstler beginnt im Alter von achtzehn Jahren zunächst eine Lehre als Dekorationsmaler an der dortigen Kunstgewerbeschule. Er wechselt jedoch 1901 an die Akademie der bildenden Künste. Kanoldt eignet sich bei Ernst Schurth (1848-1910) erste zeichnerische Grundlagen an und befreundet sich mit dem Kommilitonen Adolf Erbslöh (1881-1947). Die Technik der Neoimpressionisten studiert der Künstler in dieser Zeit intensiv. Sie regt ihn zu drucktechnisch aufwendigen Farblithographien an. In der Malklasse von Friedrich Fehr (1862-1927) setzt Kanoldt 1904 sein Studium fort und wird 1906-1909 dessen Meisterschüler. Der Maler siedelt 1908 nach München über, wo er ein Jahr später u.a. mit Alexej von Jawlensky (1864-1941), Wassily Kandinsky (1866-1944) und Gabriele Münter (1877-1962) die Neue Künstlervereinigung München" gründet, einem Vorläufer des Blauer Reiter". Alexander Kanoldt beteiligt sich an deren erster Ausstellung 1909 in der Münchner modernen Galerie von Heinrich Thannhauser. Neben Karl Caspar (1879-1956), Jawlensky und Paul Klee (1879-1940) ist der Künstler 1913 Mitglied der Münchener Neue Secession". Durch den Kriegsausbruch wird Kanoldts künstlerische Laufbahn unterbrochen. Als Offizier leistet er in den Jahren 1914-18 Kriegsdienst. 1924 entstehen während eines längeren Italien-Aufenthaltes multiperspektivische Architekturlandschaften und kühle Raumdarstellungen. Diese Werke stellen einen Neubeginn in Kanoldts Schaffen dar und lassen ihn 1925 an der Ausstellung Neue Sachlichkeit" in der Kunsthalle Mannheim teilnehmen. Dort ist er neben Max Beckmann (1884-1950) mit dem größten Werkkonvolut vertreten. Im selben Jahr wird Alexander Kanoldt von Oscar Moll (1875-1947) an die Breslauer Kunstakademie berufen, die er jedoch 1931 wieder verlässt. Der Künstler ist zusammen mit Karl Hofer (1878-1955) Mitbegründer der Badische Secession" in Freiburg und eröffnet 1931 in Garmisch-Partenkirchen eine private Malschule. Mitglied der Münchner Künstlergruppe Die Sieben" wird Kanoldt 1932 und nimmt regelmäßig an deren Ausstellungen teil. Der Künstler malt in dieser Zeit vorwiegend Stilleben und italienische Landschaften, die sich in ihrer nüchternen Darstellungsweise an der Neue Sachlichkeit" orientieren. Kanoldts Werke gelten unter dem NS-Regime als entartet", obwohl er noch 1933 als Professor an die Kunstakademie in Berlin berufen wird. Sie werden 1937 beschlagnahmt. Die Professur in Berlin muss Kanoldt bereits ein Jahr zuvor aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Der Künstler erliegt am 24. Januar 1939 einem Herzleiden.

-

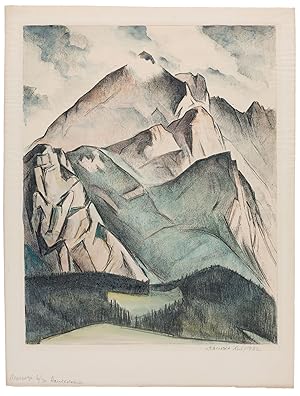

Alpspitze.

Anbieter: Galerie Joseph Fach GmbH, Oberursel im Taunus, Deutschland

Kunst / Grafik / Poster

EUR 5.200,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: guter Zustand. Lithographie, 1932, handkoloriert, auf chamoisfarbenem Bütten mit Wasserzeichen: Ingres, mit Bleistift signiert, datiert, nummeriert und bezeichnet. Darstellungsgröße 52,5:41,4 cm, Blattgröße 62,7:47,8 cm. Amman L 41. Nr. 6 von 30 Exx, davon 24 auf China. Einige Exemplare vom Künstler hankoloriert. Als Sohn des spätklassizistischen Landschaftsmalers Edmund Friedrich Kanoldt (1845-1904) wird Alexander Kanoldt am 29. September 1881 in Karlsruhe geboren. Der Künstler beginnt im Alter von achtzehn Jahren zunächst eine Lehre als Dekorationsmaler an der dortigen Kunstgewerbeschule. Er wechselt jedoch 1901 an die Akademie der bildenden Künste. Kanoldt eignet sich bei Ernst Schurth (1848-1910) erste zeichnerische Grundlagen an und befreundet sich mit dem Kommilitonen Adolf Erbslöh (1881-1947). Die Technik der Neoimpressionisten studiert der Künstler in dieser Zeit intensiv. Sie regt ihn zu drucktechnisch aufwendigen Farblithographien an. In der Malklasse von Friedrich Fehr (1862-1927) setzt Kanoldt 1904 sein Studium fort und wird 1906-1909 dessen Meisterschüler. Der Maler siedelt 1908 nach München über, wo er ein Jahr später u.a. mit Alexej von Jawlensky (1864-1941), Wassily Kandinsky (1866-1944) und Gabriele Münter (1877-1962) die Neue Künstlervereinigung München" gründet, einem Vorläufer des Blauer Reiter". Alexander Kanoldt beteiligt sich an deren erster Ausstellung 1909 in der Münchner modernen Galerie von Heinrich Thannhauser. Neben Karl Caspar (1879-1956), Jawlensky und Paul Klee (1879-1940) ist der Künstler 1913 Mitglied der Münchener Neue Secession". Durch den Kriegsausbruch wird Kanoldts künstlerische Laufbahn unterbrochen. Als Offizier leistet er in den Jahren 1914-18 Kriegsdienst. 1924 entstehen während eines längeren Italien-Aufenthaltes multiperspektivische Architekturlandschaften und kühle Raumdarstellungen. Diese Werke stellen einen Neubeginn in Kanoldts Schaffen dar und lassen ihn 1925 an der Ausstellung Neue Sachlichkeit" in der Kunsthalle Mannheim teilnehmen. Dort ist er neben Max Beckmann (1884-1950) mit dem größten Werkkonvolut vertreten. Im selben Jahr wird Alexander Kanoldt von Oscar Moll (1875-1947) an die Breslauer Kunstakademie berufen, die er jedoch 1931 wieder verlässt. Der Künstler ist zusammen mit Karl Hofer (1878-1955) Mitbegründer der Badische Secession" in Freiburg und eröffnet 1931 in Garmisch-Partenkirchen eine private Malschule. Mitglied der Münchner Künstlergruppe Die Sieben" wird Kanoldt 1932 und nimmt regelmäßig an deren Ausstellungen teil. Der Künstler malt in dieser Zeit vorwiegend Stilleben und italienische Landschaften, die sich in ihrer nüchternen Darstellungsweise an der Neue Sachlichkeit" orientieren. Kanoldts Werke gelten unter dem NS-Regime als entartet", obwohl er noch 1933 als Professor an die Kunstakademie in Berlin berufen wird. Sie werden 1937 beschlagnahmt. Die Professur in Berlin muss Kanoldt bereits ein Jahr zuvor aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Der Künstler erliegt am 24. Januar 1939 einem Herzleiden.

-

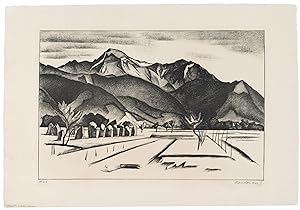

Hochgern.

Anbieter: Galerie Joseph Fach GmbH, Oberursel im Taunus, Deutschland

Kunst / Grafik / Poster

EUR 2.400,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: sehr guter Zustand. Lithographie 1922, auf chamoisfarbenem Bütten, mit Bleistift signiert, datiert, nummeriert und Werknummer bezeichnet. Darstellungsgröße 27,7: 42 cm, Blattgröße 37,6: 54,9cm. Amman L 5. Nr. 3 von 50 Exx, davon 5 auf Bütten chamois. Sehr schöner Druck mit breitem Rand. Als Sohn des spätklassizistischen Landschaftsmalers Edmund Friedrich Kanoldt (1845-1904) wird Alexander Kanoldt am 29. September 1881 in Karlsruhe geboren. Der Künstler beginnt im Alter von achtzehn Jahren zunächst eine Lehre als Dekorationsmaler an der dortigen Kunstgewerbeschule. Er wechselt jedoch 1901 an die Akademie der bildenden Künste. Kanoldt eignet sich bei Ernst Schurth (1848-1910) erste zeichnerische Grundlagen an und befreundet sich mit dem Kommilitonen Adolf Erbslöh (1881-1947). Die Technik der Neoimpressionisten studiert der Künstler in dieser Zeit intensiv. Sie regt ihn zu drucktechnisch aufwendigen Farblithographien an. In der Malklasse von Friedrich Fehr (1862-1927) setzt Kanoldt 1904 sein Studium fort und wird 1906-1909 dessen Meisterschüler. Der Maler siedelt 1908 nach München über, wo er ein Jahr später u.a. mit Alexej von Jawlensky (1864-1941), Wassily Kandinsky (1866-1944) und Gabriele Münter (1877-1962) die Neue Künstlervereinigung München" gründet, einem Vorläufer des Blauer Reiter". Alexander Kanoldt beteiligt sich an deren erster Ausstellung 1909 in der Münchner modernen Galerie von Heinrich Thannhauser. Neben Karl Caspar (1879-1956), Jawlensky und Paul Klee (1879-1940) ist der Künstler 1913 Mitglied der Münchener Neue Secession". Durch den Kriegsausbruch wird Kanoldts künstlerische Laufbahn unterbrochen. Als Offizier leistet er in den Jahren 1914-18 Kriegsdienst. 1924 entstehen während eines längeren Italien-Aufenthaltes multiperspektivische Architekturlandschaften und kühle Raumdarstellungen. Diese Werke stellen einen Neubeginn in Kanoldts Schaffen dar und lassen ihn 1925 an der Ausstellung Neue Sachlichkeit" in der Kunsthalle Mannheim teilnehmen. Dort ist er neben Max Beckmann (1884-1950) mit dem größten Werkkonvolut vertreten. Im selben Jahr wird Alexander Kanoldt von Oscar Moll (1875-1947) an die Breslauer Kunstakademie berufen, die er jedoch 1931 wieder verlässt. Der Künstler ist zusammen mit Karl Hofer (1878-1955) Mitbegründer der Badische Secession" in Freiburg und eröffnet 1931 in Garmisch-Partenkirchen eine private Malschule. Mitglied der Münchner Künstlergruppe Die Sieben" wird Kanoldt 1932 und nimmt regelmäßig an deren Ausstellungen teil. Der Künstler malt in dieser Zeit vorwiegend Stilleben und italienische Landschaften, die sich in ihrer nüchternen Darstellungsweise an der Neue Sachlichkeit" orientieren. Kanoldts Werke gelten unter dem NS-Regime als entartet", obwohl er noch 1933 als Professor an die Kunstakademie in Berlin berufen wird. Sie werden 1937 beschlagnahmt. Die Professur in Berlin muss Kanoldt bereits ein Jahr zuvor aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Der Künstler erliegt am 24. Januar 1939 einem Herzleiden.

-

Die Mühle I.

Anbieter: Galerie Joseph Fach GmbH, Oberursel im Taunus, Deutschland

Kunst / Grafik / Poster

EUR 2.200,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: sehr guter Zustand. Lithographie 1921, auf China-Bütten, rechts unten mit Bleistift signiert, datiert und mit der Werknummer bezeichnet Kanoldt 1921/II", links unten bezeichnet und nummeriert 5/2 No 7/30" und bezeichnet Orig. Lith. 30/7". Darstellungsgröße 21:24,2 cm, Blattgröße 35:49,7 cm. - Obere Ecken fehlen, verso alte Montierungsreste, zwei Braunflecken. Nr. 7 von 30 Exx. Schöner Abdruck! Literatur: Amman L 2. Als Sohn des spätklassizistischen Landschaftsmalers Edmund Friedrich Kanoldt (1845-1904) wird Alexander Kanoldt am 29. September 1881 in Karlsruhe geboren. Der Künstler beginnt im Alter von achtzehn Jahren zunächst eine Lehre als Dekorationsmaler an der dortigen Kunstgewerbeschule. Er wechselt jedoch 1901 an die Akademie der bildenden Künste. Kanoldt eignet sich bei Ernst Schurth (1848-1910) erste zeichnerische Grundlagen an und befreundet sich mit dem Kommilitonen Adolf Erbslöh (1881-1947). Die Technik der Neoimpressionisten studiert der Künstler in dieser Zeit intensiv. Sie regt ihn zu drucktechnisch aufwendigen Farblithographien an. In der Malklasse von Friedrich Fehr (1862-1927) setzt Kanoldt 1904 sein Studium fort und wird 1906-1909 dessen Meisterschüler. Der Maler siedelt 1908 nach München über, wo er ein Jahr später u.a. mit Alexej von Jawlensky (1864-1941), Wassily Kandinsky (1866-1944) und Gabriele Münter (1877-1962) die Neue Künstlervereinigung München" gründet, einem Vorläufer des Blauer Reiter". Alexander Kanoldt beteiligt sich an deren erster Ausstellung 1909 in der Münchner modernen Galerie von Heinrich Thannhauser. Neben Karl Caspar (1879-1956), Jawlensky und Paul Klee (1879-1940) ist der Künstler 1913 Mitglied der Münchener Neue Secession". Durch den Kriegsausbruch wird Kanoldts künstlerische Laufbahn unterbrochen. Als Offizier leistet er in den Jahren 1914-18 Kriegsdienst. 1924 entstehen während eines längeren Italien-Aufenthaltes multiperspektivische Architekturlandschaften und kühle Raumdarstellungen. Diese Werke stellen einen Neubeginn in Kanoldts Schaffen dar und lassen ihn 1925 an der Ausstellung Neue Sachlichkeit" in der Kunsthalle Mannheim teilnehmen. Dort ist er neben Max Beckmann (1884-1950) mit dem größten Werkkonvolut vertreten. Im selben Jahr wird Alexander Kanoldt von Oscar Moll (1875-1947) an die Breslauer Kunstakademie berufen, die er jedoch 1931 wieder verlässt. Der Künstler ist zusammen mit Karl Hofer (1878-1955) Mitbegründer der Badische Secession" in Freiburg und eröffnet 1931 in Garmisch-Partenkirchen eine private Malschule. Mitglied der Münchner Künstlergruppe Die Sieben" wird Kanoldt 1932 und nimmt regelmäßig an deren Ausstellungen teil. Der Künstler malt in dieser Zeit vorwiegend Stilleben und italienische Landschaften, die sich in ihrer nüchternen Darstellungsweise an der Neue Sachlichkeit" orientieren. Kanoldts Werke gelten unter dem NS-Regime als entartet", obwohl er noch 1933 als Professor an die Kunstakademie in Berlin berufen wird. Sie werden 1937 beschlagnahmt. Die Professur in Berlin muss Kanoldt bereits ein Jahr zuvor aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Der Künstler erliegt am 24. Januar 1939 einem Herzleiden.