Manuskripte & Papierantiquitäten, bilder zum malen (7 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (1.034)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (3)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (27)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (1)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (7)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (7)

Einband

Weitere Eigenschaften

- Erstausgabe (2)

- Signiert (5)

- Schutzumschlag (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Angebotsfoto (6)

Sprache (3)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Original Autogramm Charlotte Roche /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Englisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Großformatiger Fotoabzug ca A5 von Charlotte Roche bildseitig mit blauem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Charlotte Elisabeth Grace Roche (* 18. März 1978 in High Wycombe, England) ist eine britisch-deutsche Moderatorin, Produzentin, Schauspielerin, Hörspielsprecherin und Autorin. Roche kam im Alter von einem Jahr als Tochter eines Ingenieurs und einer politisch aktiven und künstlerisch tätigen Mutter aus London über die Niederlande nach Deutschland. Sie wuchs zweisprachig auf. Als sie fünf Jahre alt war, ließen sich die Eltern scheiden. Die damit verbundenen Erfahrungen arbeitete sie später in ihre Bücher Feuchtgebiete und Schoßgebete ein. Sie besuchte die Grundschule in Niederkrüchten und wechselte 1989 auf das St.-Wolfhelm-Gymnasium im benachbarten Schwalmtal. Nach der achten Klasse zog sie nach Mönchengladbach und besuchte dort im Stadtteil Rheydt das Hugo-Junkers-Gymnasium, das sie nach der elften Klasse verließ. Roche hatte lange die britische Staatsangehörigkeit, wurde jedoch aus Sorge vor dem Brexit deutsche Staatsbürgerin.[1] Erste Bühnenerfahrung sammelte Roche während ihrer Gymnasialzeit in Theater-AGs. 1993 zog sie von zu Hause aus und gründete mit drei Freundinnen die Garagenrock-Band The Dubinskis. Es folgte eine Zeit, in der sie viel unternahm, um aufzufallen so fügte sie sich selbst Wunden zu, um Bilder mit ihrem Blut malen zu können, probierte verschiedene Drogen aus oder rasierte sich eine Glatze.[2][3] 2001 verunglückten ihr Bruder und ihre beiden Stiefbrüder bei einem Autounfall tödlich, ihre Mutter wurde schwer verletzt.[4] 2002 wurde die gemeinsame Tochter von Roche und Eric Pfeil, dem Produzenten und Autor ihrer ehemaligen Sendung Fast Forward, geboren.[5] Seit 2007 ist Roche mit dem Brainpool-Mitbegründer Martin Keß verheiratet.[6] Bei dem Paar wachsen ihre Tochter und Keß' Sohn aus erster Ehe auf.[7] Moderation und Fernsehen Einem breiteren Publikum wurde Roche nach einem Casting im Frühjahr 1998 durch ihre Moderatorentätigkeit bei VIVA Zwei in der Musiksendung Fast Forward bekannt.[8] 2000 war sie in dem Hörbuch Die Speed Queen von Stewart O'Nan erstmals als Sprecherin zu hören, zudem erhielt sie mit Trendspotting eine zweite Sendung. 2001 war Roche, mittlerweile Aushängeschild des Senders VIVA Zwei, für ihren kompetenten und doch eigenen Moderationsstil" zum ersten Mal für den Grimme-Preis nominiert.[9] Ihre unkonventionelle Art der Interviewführung brachte der, wie Harald Schmidt sie bezeichnete,[10] exzentrischen Queen of German Pop Television" viel Lob ein.[11] Nach Einstellung des Sendebetriebs von VIVA Zwei im Januar 2002 wurde Fast Forward auf VIVA fortgeführt, gegen Ende 2004 jedoch abgesetzt. Roche verweigerte die Moderation der letzten noch geplanten Folgen.[12][13] 2002 erhielt sie für ihre Moderationen von Fast Forward den Bayerischen Fernsehpreis, und zwei Jahre später den Grimme-Preis.[14] Ab 2003 moderierte sie bei ProSieben eine Interviewsendung mit dem Titel Charlotte Roche trifft , die nach 13 Folgen eingestellt wurde. 2006 moderierte sie bei ARTE vier vom ZDF produzierte Folgen des Musikmagazins Tracks. 2007 führte sie durch die Eröffnung der Berlinale. Außerdem zählte sie für kurze Zeit zur Besetzung der ARD-Rateshow Pssst, die mit Harald Schmidt als Moderator neu aufgelegt worden war. 2008 erhielt sie bei 3sat eine Sendung mit dem Titel Charlotte Roche unter , in der sie Vertreter unterschiedlichster Berufsgruppen bei der Arbeit begleitete.[15] Ab September 2009 moderierte sie als Nachfolgerin von Amelie Fried zusammen mit Giovanni di Lorenzo die Radio-Bremen-Talkshow 3 nach 9.[16][17] Anfang 2010 gaben Roche und Radio-Bremen-Programmdirektor Dirk Hansen bekannt, dass die Zusammenarbeit in gegenseitigem Einvernehmen eingestellt wird.[18] Bereits vor Roches erstem Auftritt hatte die frühere Bremer Kulturstaatsrätin Elisabeth Motschmann (CDU), die auch im Rundfunkrat von Radio Bremen (RB) und in der Bremer Bürgerschaft sitzt, gegen die Verpflichtung der neuen Moderatorin protestiert. Ab März 2012 moderierte Roche zusammen mit Jan Böhmermann die Talkshow Roche & Böhmermann bei ZDFkultur. Anfang 2013 meldete das ZDF, dass die Talkshow, von der insgesamt 16 Folgen ausgestrahlt wurden, nicht fortgesetzt werde.[19] 2018 war sie Gastgeberin einer Folge des Talk-Sendeformats Die Geschichte eines Abends.[20] Sie nahm an der TV Total Prunksitzung, der TV total PokerStars Nacht (2010), der TV total Stock Car Crash Challenge (2015) und an der Sendung Joko gegen Klaas Das Duell um die Welt (2019) teil. Film und Musik 2002 hatte Roche einen Auftritt in dem Musikvideo zum Song Club der schönen Mütter der Band Fehlfarben. 2003 übernahm sie eine Sprecherrolle für das Hörbuch zu Nick McDonells Zwölf. 2004 sang sie auf dem Album Here Comes Love von Superpitcher den Titel Träume und drehte ihren ersten Spielfilm Eden, der im Herbst 2006 in die Kinos kam. Bis heute schreibt Roche in unregelmäßigen Abständen Artikel für die Zeitschrift Spex. Des Weiteren hatte sie in dem Horrorfilm Demonium von Andreas Schnaas aus dem Jahr 2001 eine Nebenrolle. 2004 ging Roche zusammen mit Christoph Maria Herbst bei einigen Terminen mit Heinz Strunk auf eine Lesereise durch Deutschland, bei der sie Auszüge einer Dissertation von Michael Alschibaja Theimuras aus dem Jahr 1978 mit dem Thema Penisverletzungen bei Masturbation mit Staubsaugern vortrug.[10] Im Hörbuch Henry Silber geht zu Ende ist sie als Sprecherin zu hören. Ebenfalls 2005 trat Roche als Gastmusikerin bei der Rocko-Schamoni-Single Mauern im Walls Remix" auf. Ein Jahr später produzierte sie mit Bela B. ein Duett mit dem Titel 1. 2. 3. , das auf dem Album Bingo erschien und auch als Single ausgekoppelt wurde. Roche trat auch im dazugehörigen Musikvideo auf. Literatur Im Februar 2008 erschien ihr Roman Feuchtgebiete, in dem Themen wie Analverkehr, Intimhygiene, Masturbationstechniken, Intimrasur und Prostitution provokant behandelt werden, aber auch die Auseinandersetzung.

-

Dieter Mammel. Katalog zur Ausstellung der Galerie Schloß Mochental 1989. * Widmungsexemplar. Handschriftlich auf dem Titelblatt: "für die lieben Orlichs Mammel 1997".

Verlag: (Mochental bei Ehingen / Donau. 1989)., 1989

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Heinzelmännchen, Stuttgart, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 23,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb28 nicht nummerierte Seiten. Meist einseitig bedruckt. Mit ganzseitigen farbigen Abbildungen. Farbig ill. Originalbroschur. 30x21 cm * Dabei: Zwei farbige Ansichtskarten u. zwei Ausstellungsprospekte. ----- Dieter Mammel (* 1965 in Reutlingen) ist ein deutscher Maler und Zeichner. Mammel studierte von 1986 bis 1991 Malerei an den Kunstakademien in Stuttgart und Berlin mit Abschluss als Meisterschüler. Das Villa Serpentara Stipendium" der Akademie der Künste, Berlin, führte ihn 1991 und 1993 nach Italien. Von 1997 bis 2003 lehrte er Malerei und Kunstgeschichte an der Mediadesign Akademie, Berlin. Er erhielt 1995 und 2000 das Atelierstipendium des Berliner Kultursenats, 1997 das Karl-Hofer Stipendium und seit 2007 ein Atelier vom Kulturamt der Stadt Frankfurt am Main. Ausstellungen seiner Bilder, Zeichnungen und Druckgrafiken u. a. im Martin-Gropius-Bau Berlin, in der Kunsthalle Göteborg, im Chelsea Art Museum NYC, im Kunstmuseum Bonn, im Kunstmuseum Reutlingen, im Leopold-Hoesch-Museum Düren, im Arthouse Tel Aviv, im Fukumitsu Art Museum Kyoto, in der Pinakothek Athen, im Ernst-Osthaus Museum Hagen, im Pera-Museum Istanbul und im Weltkulturenmuseum Frankfurt am Main. Mammel entwickelt auch Videoinstallationen sowie Bühnenbilder für Sprech- und Tanztheater. Er arbeitet als Maler und Filmemacher in Berlin und Frankfurt am Main. Dieter Mammels malerisches Werk ist geprägt von seiner speziellen Technik. All seine Arbeiten entstehen am Boden. Er verwendet rohe, großformatige Leinwände, die er zunächst komplett mit Wasser durchnässt, um dann mit Tusche, Gouache oder Aquarell das eigentliche Motiv darauf zu malen. Seine Werke werden durch das Zusammenspiel aus dem Herumlaufen um das Bild und der aufgetragenen Farbe, die durch die Nässe in sich verläuft sich verzweigt zum Leben erweckt. Doch erst aus der Distanz heraus, erschließt sich beim Betrachten der riesigen Leinwände, das Motiv für den Betrachter. Aus der Nähe betrachtet, verlaufen Mammels Bilder zu einer Ansammlung farbiger Wassertropfen. Dem Künstler geht es bei seinen Werken auch um Themen wie Nähe und Distanz. Überhaupt hat seine Kunst viel mit dem Thema Menschlichkeit und Menschsein zu tun. So bringt er 2017 mit seiner Ausstellung Nah und Fern" auf sensible und feinfühlige Art und Weise seine ganz eigene Gedankenwelt in Wechselwirkung zu den politischen Ereignissen unserer Zeit auf die Leinwand. Hier thematisiert er Suche, Flucht, Verortungen und die Reise des Menschen sowie die damit verbundenen Sehnsüchte nach Akzeptanz und Ankunft. Gezeigt werden z. B. Menschen, die gegen Wind und Wetter anrufen, in Wäldern eilen und verweilen oder sehnsüchtig in die Ferne blicken. Seine Charaktere stehen dabei einer blinden, lauten Wut von Inszenierung und Selbstüberhöhung gegenüber. Behutsam pendelt der Künstler zwischen jenen möglichen Seins-Zuständen und greift die feinen emotionalen Gemeinsamkeiten und Unterschiede von Extremen auf. Er liefert somit ein tiefsinniges Abbild seiner und unserer Welt. Mammels Bilder entstehen anhand von Spiegelbild, Fotografie und Skizze und haben oft eher einen filmischen als malerischen Charakter an sich. So wird beispielsweise der cineastische Einfluss in seiner Ausstellung "Diven Zyklus" aus dem Jahr 2015 deutlich. Hier zeigt Mammel bekannte Leinwand-Diven in ganz privaten Situationen in Momenten, bevor sie auf die Bühne, bzw. "nach draußen gehen". Der Maler greift hier wiederum ein menschliches Thema auf- das der Intimität. Für den Maler spiegelt sich hier auch ein Stück seiner eigenen Gefühlswelt wider. Indem er den Moment des Abkapselns der Diven von der Öffentlichkeit darstellt, porträtiert er damit auch ein Stück weit sich selbst. Diese Eigenschaft wohnt allen seinen Werken von Menschen inne, die er malerisch darstellt. (Quelle Wikipedia) Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 200.

-

MARTIN MOSEBACH (1951) deutscher Schriftsteller, Georg-Büchner-Preis 2007

Anbieter: Herbst-Auktionen, Detmold, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 65,00

Währung umrechnenEUR 8,50 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbDAS ROT DES APFELS Tage mit einem Maler (Peter Schermuly) zu Klampen Verlag Springe, 1. Auflage 2011, ERSTAUSGABE, 144 SS. gebunden (Hardcover,8°), schwacher M-Stempel im Bodenschnitt, schön erhalten - von Martin Mosebach mit Datum eigenhändig signiert ( Den Schriftsteller Martin Mosebach und den Maler Peter Schermuly (1927-2007) verband über 35 Jahre eine enge, fast symbiotisch zu nennende Freundschaft. Der um eine Generation ältere, gelehrte, geistig und künstlerisch enorm produktive, mit den eigenen Ressourcen verschwenderisch verfahrende Maler hatte entscheidenden Anteil an der Entwicklung des damaligen Studenten der Jurisprudenz zum Schriftsteller. Schermulys künstlerische Laufbahn verlief eigenwillig. Nachdem er die Ausdrucksmöglichkeiten der abstrakten Kunst für sich erschöpft sah, wandte er sich der figürlichen Malerei zu, ohne jedoch zum Renegaten zu werden: Auch als figürlicher Maler hat er die in seiner abstrakten Phase gewonnenen Fertigkeiten, speziell im Umgang mit Farbe, verarbeitet und weiterentwickelt. Ebenso wenig kannte er abgeschlossene Kunstepochen, vielmehr trat er beständig in Interaktion mit der Kunst vergangener Jahrhunderte, entdeckte mit unverstelltem Blick Neues, Überraschendes, wo alles schon gesagt schien. Über die Jahre hat Peter Schermuly Martin Mosebach immer wieder gemalt, es entstanden Studien, aber auch fertige Bilder. Bei diesen Ateliersitzungen war das Gespräch über Malerei untrenntbar mit der kü nstlerischen Praxis verwoben. 'Das Rot des Apfels ' erzählt von diesen intensiven und hochgestimmten Modell-Sessionen, enthüllt die Korrespondenzen im jeweiligen künstlerischen Schaffen der Freunde, eröffnet den Lesern einen wahren Bilderkosmos. Als sicherlich persönlichstes Buch des Buchner-Preisträgers Martin Mosebach zieht es den Leser in einen fulminanten Austausch über das Malen und die Malerei hinein. 144 pp. Deutsch. Neu.).

-

Eigenh. Brief mit Unterschrift.

Verlag: München, 29. XII. 1925., 1925

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 250,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb4to. 1 p. An den deutschen Porträt- und Blumenmaler Anton Müller Wischin (1865-1949), dem er zu einer Auszeichnung gratuliert. - 1892 wurde Julius Schüler von Wilhelm von Diez an der Akademie der Bildenden Künste München, 1898 wechselte er zu Ludwig von Herterich und 1900 zu Heinrich von Zügel und nahm, u.a. 1904, an dessen Freiluftstudien in Wörth am Rhein teil. Bereits 1899 war er in Diessen bzw. Fischen am Ammersee, um 1900 in Dachau tätig.1900 begann Seyler mit der Freilichtmalerei. Ab 1902 führten ihn Studienreisen in die Niederlande und nach Belgien, unter anderem Studien bei Anton Mauve und Jacob Maris, an den Atlantik, nach Norwegen, Kanada und in die USA. 1903 bezog er eine Wohnung am Ammersee, wo er bis 1912 lebte und malte. Seyler hatte sich zu dieser Zeit einen Namen in der Kunstwelt gemacht und suchte jenseits des Sports neue Herausforderungen.1909 hielt sich Seyler erstmals in Paris auf. In München wurde die Amerikanerin norwegischer Herkunft, Helga Boeckmann, seine Malschülerin. Er reiste mit ihr in die USA, wo in St.Paul, Minnesota, die Heirat stattfand. 1912 kehrte das Paar zurück und ließ sich in München nieder. 1913 reisten Julius und Helga Seyler zur Hochzeit von Helgas Bruder erneut in die Staaten. Während des Familienbesuchs brach der Erste Weltkrieg aus. Während der Zeit des Krieges und danach lebte das Ehepaar von 1914 bis 1921 in Balsam Lake, Wisconsin. Seyler bewirtschaftete eine Farm und schloss Freundschaft mit Schwarzfußindianern in Montana. Ein Großteil seiner Malerei beschäftigte sich danach mit den Blackfeet und ihrer Geschichte.Als Seyler 1921 nach München heimkehrte, konnte er nahtlos an seine früheren Erfolge in Deutschland anknüpfen, die Bayerische Staatsgalerie kaufte seine Werke und die Kritiker jubelten. 1922 wurde die Tochter Sigrid Ingeborg in München geboren; 1924 erfolgte Seylers Ernennung zum Professor h. c. an der Kunstakademie München. Seyler reiste 1927 zum dritten Mal nach Paris und nach Südfrankreich; 1930/35 hielt er sich wiederholt auf der Insel Sylt auf.Anfang der 1940er Jahre begann er langsam zu erblinden. Der Zweite Weltkrieg traf Seyler hart: Bei einem Bombenangriff wurde 1943 sein Atelier in der Georgenstraße in München zerstört, 1944 fielen 300 Werke einem Bombenangriff und Wassereinbruch in der Pinakothek zum Opfer. Seyler selbst überstand den Krieg in Hirschau am Chiemsee. Nach seiner Rückkehr nach München 1946 war Seyler wegen seines geschwächten Augenlichts kaum noch produktiv. Als er 1955 starb, fertigte Otto Dix die Totenmaske an.Abgesehen von seinen Münchner Lehrern wurde Seyler seit 1909 vom Impressionismus und der Schule von Barbizon beeinflusst. Er stieg rasch zur ersten Garde der modernen deutschen Malerei auf und wurde mit Max Liebermann und Max Slevogt in einem Atemzug genannt.Während das Frühwerk noch gedeckte Farben und kalligraphische Strukturen aufweist, charakterisiert sich Seylers Spätwerk durch leuchtende Farben und großzügige Pinselführung. Er malte Landschaften (Chiemsee, Bayern, Norwegische Fjorde, Montana), zum Teil mit Szenen aus dem Arbeitsleben (Holzfäller, Bauern, Fischer) und Stillleben, später auch Akte und mythologische Szenen ("Leda"). Die Jahre in den USA brachten den Bayern dazu, immer wieder Indianer und Cowboys zu malen. Gerade Bilder wie "Two Guns White Calf reitet über die Prärie" machten ihn in seiner Wahlheimat berühmt.

-

ADEL: Brief ELMPT 1668, Kanonikus Johann Ferdinand von ELMPT an Schwager v. BEECK

Verlag: Elmpt, 1668

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 350,00

Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut bis sehr gut. Ohne Schutzumschlag. 1. Auflage. Brief von 1668 aus Elmpt (Niederkrüchten). --- Johann Ferdinand von Elmpt wendet sich an seinen "frére" (=Bruder, gemeint Schwager) Johann Heinrich von Beeck auf Haus Beeck (Wegberg, Kreis Heinsberg). --- Johann Heinrich von Beeck (gest. vor 1711) war mit Anna Maria Henrika, geb. von Elmpt verheiratet. --- Seine beiden Söhne, die im Brief erwähnt sind, waren Johann Adam von Beeck und sein älterer Bruder Johann Henrich von Beeck, der das Haus Beeck erben sollte (seit 1683 mit Fanziska Maria von Ingenhoven / Ingenhaeff vermählt). --- Ein Johann Ferdinand von Elmpt ist 1666-1672 als Kanonikus im Stift Varlar nachweisbar; um diesen handelt es sich sicherlich. --- Das Stift Varlar fungierte damals als eine Versorgungsanstalt für nachgeborene Söhne des Adels. Reformansätze im 16. Jahrhundert und 17. Jahrhundert scheiterten. --- Betrifft die beiden Söhne ("shuns") des Empfängers, die wohl zum Katholizismus konvertieren sollen, damit sie studieren können? --- Datiert Elmpt, den 23. Juni 1668. --- Transkription: "Monsieur mon tres chere frere. Next [=Nächst] Wunschunck gute leibs disposition, und gesuntheit des hern bruders, hab von den kuster von beeck verstanden das der bruder gesinnet soll sein, seine beide shuns catholisch auf lasen zu trecken{?} weilen dan ihr furstliger gnaden von munster, mir ondersche idlige malen anpraeasentiret hat einen von meinen vettern in seinen convictu studeren zu lassen, will als dan c. wan ich nur allein weis das der bruder mir sein shon will lassen folgen, damit nit in confusion und schandt machstaeen di gnadt von meinen gnagdigsten fursten acceptiren, dar sein 16 cavaliers in di dar studeren bonnen Coesfeldt, nit mer als ein halb stundt von meiner probstei gelegen. Himit bevele den broder in schutz des almagtigen gottes, und verbleibe des broders gehorsamster diener Joan Ferdinandt von und zu Elmpt." --- Umfang: 2 Textseiten (die zweite nur auf wenigen Zeilen beschrieben) und ein Adressblatt (20,8 x 16,5 cm); mit kleinem schwarzem Siegel. --- Zustand: Papier fleckig, mit Einrissen in der Falz und leichten Randschäden. Das Adressblatt stärker schadhaft (ohne Textverlust). Bitte beachten Sie auch die Bilder! Signatur des Verfassers.

-

Eigenh. Brief mit Zeichnung und Unterschrift.

Verlag: o. O. , 1961, 1961

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 650,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb4to. 1 p. Gelocht. Mit Eingangsstempel. An eine Galerie anlässlich der dort abgehaltenen Toulouse-Lautrec-Ausstellung vom 17. Oktober bis 17. Dezember 1961: [] Ihre große Aufmerksamkeit durch Zusendung der Photos hat mich sehr gefreut, schönen Dank dafür. Vielleicht denken Sie bei Verschickung von Einladungen an mich []" Geiger illustriert seinen Brief mit einer hübschen Zeichnung eines Blumenstraußes. Der Gegenbriefe liegen als Durchschlag bei. Willi Geiger, manchmal auch Willy Geiger geschrieben, lernte sein Handwerk 1902 bis 1905 an der Münchener Akademie bei Franz von Stuck (Malerei) und Peter Halm (Radierung). Schon früh tritt Geiger 1903 mit der Tuschzeichnungs-Serie Seele" und 1904/05 mit dem Radierzyklus Liebe" hervor. Nach mehreren Auslandsaufenthalten widmet sich Geiger der Gestaltung von Exlibris, Buchschmuck und Illustrationen. 1914 veröffentlicht er der deutschen Kriegseuphorie verpflichtete Serien zum Kampfgeschehen. Geiger selbst zieht auch in den Krieg gegen Frankreich, wird dort aber schnell von der grausamen Realität ernüchtert. In diesen Jahren beginnt er vermehrt zu malen, insbesondere Portraits. Sein zuvor zwischen Impressionismus und linearer Ornamentik wechselnder Stil wendet sich nun dem Expressionismus zu. Psychisch vom Krieg geschädigt braucht Geiger im Frieden Zeit, in München zu einem normalen Leben zurück zu finden. Ab 1928 unterrichtet Geiger an der Staatliche Akademie in Leipzig. 1933 kündigt man ihm aufgrund seiner Opposition zum Nationalsozialismus, gute Beziehungen ersparten ihm weitere Verfolgung. Seine Arbeiten werden offiziell als entartet angefeindet. Der Künstler zieht sich auf einen Bauernhof am Chiemsee zurück und malt dort weiter expressionistische Bilder. Nach Kriegsende wird Geiger Professor für Malerei an der Münchener Kunstakademie.

-

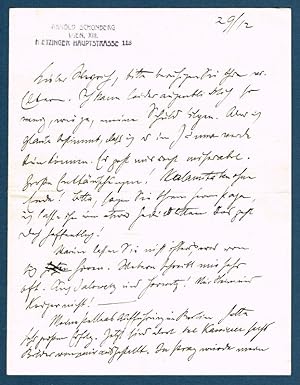

Eigh. Brief mit Namensstampiglie und Unterschrift.

Sprache: Deutsch

Anbieter: Wiener Antiquariat Ingo Nebehay GmbH, Wien, Österreich

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 6.500,00

Währung umrechnenEUR 27,50 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb2 Seiten, kl-8, Wien (Stempel), 29. 12. (1910). - An seinen Schüler Rudolf Weirich. "Lieber Weyrich, bitte beruhigen Sie Ihre w[e]r[ten] Eltern. Ich kann leider augenblicklich so wenig, wie je, meine Schuld tilgen. Aber ich glaube bestimmt, daß ich es im Jänner werde tun können. Es geht mir recht miserabel. Große Enttäuschungen! Kalamitäten ohne Ende! Bitte, sagen Sie Ihrem Herrn Papa, ich lasse ihn um etwas Geduld bitten. Das geht doch hoffentlich! / Warum lassen Sie nicht öfters, was von sich hören. Webern schreibt mir sehr oft. Auch Jalowetz und Horwitz! Nur Heim[?] und Karger[?] nicht! - / Meine Pelleas Aufführung in Berlin hatte sehr großen Erfolg. Jetzt sind dort bei Kassierer[!] sechs Bilder von mir ausgestellt. In Prag wurde mein erstes Streichquartett, in München das Sextett mit großem Erfolg aufgeführt. Jetzt - am 2. Jänner ist in München ein Kompositions-Abend von mir. Aber ich kann nicht hinfahren! / Die Kurse an der Akademie sind mäßig besucht. Fürs erste Jahr nicht schlecht, aber für mich. Meine Harmonielehre soll bald heraus. Mitte Februar soll mit dem Druck begonnen werden! Aber ich habe bis dahin noch viel daran zu arbeiten. In Wien soll die Kammersinfonie oder die Orchesterlieder aufgeführt werden. Sonst ist augenblicklich wenig los. / Schreiben Sie mir einmal was Aufrichtiges[?], wie es Ihnen beim Dirigieren geht? Wie Sie im Theater stehen; was für Chancen fürs nächste Jahr, und so weiter. Herzl[iche] Grüße, Prosit Neujahr, Ihr Arnold Schönberg." Inhaltsreicher Brief aus einer Zeit, die für Schönberg noch durch finanzielle Nöte gekennzeichnet war und künstlerisch für ihn den Übergang von der tonalen zur atonalen Musik bedeutete. Erwähnt werden eine Reihe seiner Schüler, wichtige Werke aus den ersten zehn Jahren seines kompositorischen Schaffens sowie Schönbergs Betätigung als Maler. Der Briefempfänger Rudolf Weirich (1886-1963), Sohn des Wiener Domkapellmeisters August Weirich, studierte bis zum Jahr 1910 bei Schönberg Komposition, wurde dann Korrepetitor und Kapellmeister an verschiedenen Bühnen, Mitarbeiter der RAVAG und zuletzt Studienleiter an der Wiener Staatsoper. Anton von Webern (1883-1945) war einer der ersten Schüler Schönbergs und gehörte mit Alban Berg zum inneren Kreis der Wiener Schule. Heinrich Jalowetz (1882-1946) studierte sowohl bei Arnold Schönberg wie bei Alexander von Zemlinsky und dirigierte später mehrere Werke des Schönberg-Kreises. Karl Horwitz (1884-1925) nahm bis 1908 Privatunterricht bei Schönberg und wurde 1911 von Zemlinsky als Kapellmeister am Deutschen Landestheater in Prag engagiert. - Schönbergs 1902/1903 komponierte symphonische Dichtung "Pelleas und Melisande" stieß bei der Wiener Uraufführung unter der Leitung des Komponisten (1905) zunächst auf Unverständnis. Bei dem erwähnten "ersten Streichquartett" handelt es sich vermutlich um das 1904/1905 entstandene Quartett in d-moll (op. 7), nicht um das bereits 1898 aufgeführte Frühwerk in D-Dur ohne Opuszahl; das Sextett (op. 4, 1899) wurde von Richard Dehmels Gedicht "Verklärte Nacht" inspiriert und ist eines der bekanntesten Werke des Komponisten. Schönbergs Harmonielehre, von ihm als "Handwerkslehre" verstanden, erschien wie geplant im folgenden Jahr. Die Kammersymphonie für fünfzehn Soloinstrumente (op. 9) war im Februar 1907 in Wien durch das Rosé-Quartett und Mitglieder des Hofopernorchesters uraufgeführt worden und bewirkte einen kleinen Skandal; bei einer weiteren Aufführung im März 1913 kam es zu tumultartigen Szenen ("Watschenkonzert"). Die Sechs Orchesterlieder (op. 8) entstanden in den Jahren 1903-1905, wurden aber erst 1913 von Schönberg nochmals revidiert und zur Drucklegung freigegeben. - Die im Stempel angeführte Wohnung auf der Hietzinger Hauptstraße hatte Schönberg im Februar 1910 mit seiner Familie bezogen. Er nutzte sie auch als Atelier - das Malen war ihm damals gleich wichtig wie das Komponieren - und schuf hier in den folgenden Monaten eine Reihe von Selbstporträts, Porträts, Nachtstücken und anderes. Im. Signatur des Verfassers.