das buch des jahres 1911 (68 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (68)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Zustand

Weitere Eigenschaften

Sprache (3)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

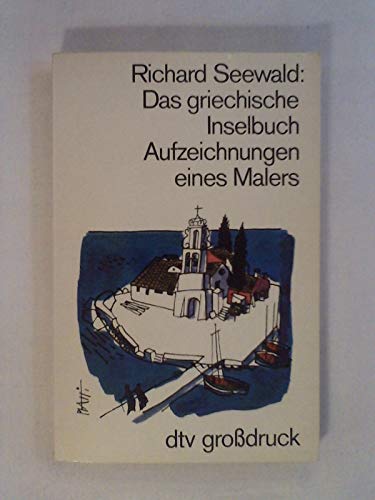

Das griechische Inselbuch. Aufzeichnungen eines Malers. - (=dtv 2520 : dtv-Grossdruck).

Verlag: München: Deutscher Taschenbuch-Verlag 1980 (Juni)., 1980

ISBN 10: 3423025360 ISBN 13: 9783423025362

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

EUR 4,40

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

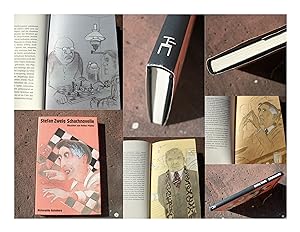

In den WarenkorbZustand: Wie neu. 211 (5) Seiten mit Zeichnungen von Richard Seewald. 19 x 12,4 cm. Umschlaggestaltung: Celestino Piatti. Guter Zustand. Seiten papierbedingt leicht gebräunt. - Richard Seewald (* 4. Mai 1889 in Arnswalde/Neumark; 29. Oktober 1976 in München) war ein deutscher Maler und Schriftsteller. Leben: Der Zeichner, Maler und Illustrator Richard Seewald kam am 4. Mai 1889 in Arnswalde zur Welt. 1909 begann er auf Wunsch seines Vaters in München Architektur zu studieren, wandt sich jedoch bald als Autodidakt der Malerei zu. Nachdem einige noch im Gymnasium entstandene Zeichnungen bei der Wochenzeitschrift "Die Jugend" angenommen worden waren, begann Seewald auch für die Münchner "Meggendorfer Blätter" und die Berliner "Lustigen Blätter" Karikaturen zu zeichnen und verdiente sich dadurch seinen Lebensunterhalt. Er reiste 1911 nach London um kurzentschlossen seine Verlobte Uli zu heiraten. Die Moderne Galerie Heinrich Thannhauser, die regelmäßig Werke junger Münchner Künstler vorstellte, zeigte erstmals eine Auswahl grafischer Blätter Richard Seewalds. Angeregt durch die malerischen Effekte einer Kaltnadelradierung, entstand 1913 auf der Insel Rab sein erstes Ölgemälde. Im November des Jahres gründete sich die Neue Sezession, zu deren Mitgliedern bald auch Richard Seewald gehören sollte, kurz danach trat der Künstler auch dem Deutschen Künstlerbund bei. Seewald illustriert die Gedichtsammlung "Schnupftabaksdose" von Hans Bötticher (Pseudonym: Ringelnatz) und wurde zum begehrten Illustrator, so etwa für Daniel Defoes "Robinson Crusoe" und die "Penthesilea" von Heinrich von Kleist. Für sein eigenes erstes Buch "Tiere und Landschaften" schuf er ebenfalls die Illustrationen. Bei dem Münchener Kunsthändler Hans Goltz fand 1919 eine wichtige Einzelausstellung statt. Seewald reiste immer wieder in den Mittelmeerraum und illustrierte weiterhin seine eigenen sowie die Bücher anderer Autoren. In dieser Zeit veränderte sich sein zeichnerischer Stil zugunsten einer tonigen Malerei. Erst fünfundreißigjährig wurde Richard Seewald während eines Aufenthaltes in Positano 1924 als Professor an die Kölner Werkschulen berufen. 1931 beschloss er unter dem Eindruck des neuen repressiven kulturpolitischen Klimas in Köln endgültig in die Schweiz nach Ronco sopra Ascona zu ziehen, wo er 1939 Ehrenbürger wurde. Er malte und schrieb von nun an gleichermaßen intensiv. 1929 konvertierte er zum katholischen Glauben und bearbeitete in Folge auch Aufträge für Wandbilder im sakralen Raum (z.B. malte er ein Chorwandbild in der Dominikus Böhm-Kirche Stella Maris auf Norderney). Zum ersten Mal nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur betrat Seewald 1948 wieder deutschen Boden, es dauerte jedoch noch bis 1954, bis er im Kulturleben der Bundesrepublik Deutschland Fuß fasste. Er nahm das Angebot einer Professur an der Akademie der Bildenden Künste in München an, vier Jahre später legte Seewald das Amt nach Unstimmigkeiten mit dem Präsidium der Akademie nieder. Nach dem Tode seiner Frau verbrannte er rund 150 seiner Bilder sowie hunderte von Skizzen, Entwürfe und Korrespondenz: Richard Seewald starb am 29. Oktober 1976 in München. Seine übriggebliebenen Skizzenbücher vermachte er dem Germanischen Nationalmuseum (GNM) in Nürnberg. Sein gesamtes übriges Eigentum stiftete er der Schweizer Nationalstiftung "Pro Helvetia", um seinen Dank an die Schweiz auszudrücken. . . . Aus: wikipedia-Richard_Seewald. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 210 Taschenbuch. Kartoniert. Laminiert. Glanzfolienkaschierung. Ungekürzte Ausgabe. Erste Auflage dieser Ausgabe.

-

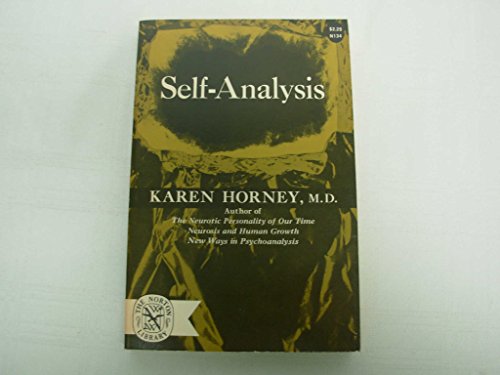

Unsere inneren Konflikte. Neurosen in unserer Zeit; Entstehung, Entwicklung und Lösung. Mit einem Vorwort und einer Einleitung der Verfasserin. Aus dem Amerikanischen von Gertrud Lederer-Eckardt. Originaltitel: Our Inner Conflicts: A Constructive Theory of Neurosis (1945). Mit Personen- und Sachregister. - (=Kindler Taschenbuch, Geist und Psyche, herausgegeben von Nina Kindler, Band 2104).

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

EUR 8,40

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbTaschenbuch. Kartoniert. Zustand: Gut. 2. Auflage. 213 (3) Seiten. 18 cm. Umschlagentwurf: Dieter Vollendorf. Guter Zustand. Einband leicht fleckig. Im vorliegenden Buch gelingt es der Autorin, ihre Neurosenlehre höchst einleuchtend und gemeinverständlich darzustellen. Sie zeigt, wie der Therapeut schwere Störungen angeht und wie sich leichte Konflikte weitgehend selbst lösen lassen. Karen Horney ist der festen Überzeugung, dass jeder Mensch sich Zeit seines Lebens ändern und an seiner Fortentwicklung weiterarbeiten kann. Insofern ist für sie die Therapie psychischer Störungen nicht bloß Symptombehandlung, sondern Persönlichkeitsbildung. - Karen Clementine Theodore Horney geb. Danielsen (* 16. September 1885 in Hamburg-Blankenese; 4. Dezember 1952 in New York) war eine deutsche Psychoanalytikerin und Vertreterin der Neopsychoanalyse. Leben 1906 begann Karen Horney gegen den Wunsch ihres Vaters, eines norwegischen Kapitäns, aber unterstützt von ihrer aus Holland stammenden Mutter Clothilde Marie van Ronzelen und ihres älteren Bruders als eine der ersten Frauen in Deutschland in Freiburg im Breisgau Medizin zu studieren. Dort lernte sie am 14. Juli 1907 über ihren Studienkollegen, den späteren Psychoanalytiker Carl Müller-Braunschweig, den Wirtschaftsstudenten Oskar ( Heinrich Wilhelm Oskar ) Horney kennen, den sie am 31. Oktober 1909 heiratete, bevor sie mit ihm und ihrer Mutter Sonni nach Berlin zog, um an der Charité weiter zu studieren, während ihr Mann in der Industrie zu arbeiten begann. Überlastet durch Studium, Haushalt und erste Schwangerschaft begann sie 1911 wie Müller-Braunschweig eine Psychoanalyse bei Karl Abraham und brachte am 29. März ihre erste Tochter Sonni Brigitte ( die spätere Schauspielerin Brigitte Horney ) zur Welt. Nach ihrem Staatsexamen Ende des Jahres und ihrem Praktischen Jahr am Urbankrankenhaus sowie auf der psychiatrischen Abteilung des Berolinums von James Fraenkel in Lankwitz erhielt sie 1913 ihre Approbation und promovierte bis 1915 bei Karl Bonhoeffer über Psychosen nach Kopfverletzungen, während sie 1913 ihre Tochter Marianne, die später ebenfalls Psychoanalytikerin wurde, und am 29. November 1916 als dritte Renate zur Welt brachte. 1915 arbeitete sie kurz als Assistentin in der Poliklinik von Hermann Oppenheim und dann bis 1918 an einem Berliner Psychiatrischen Krankenhaus. 1919 eröffnete sie eine eigene Praxis als Psychoanalytikerin und wirkte am Berliner Psychoanalytischen Institut als Lehranalytikerin, blieb aber auch für Anregungen von anderen Seiten offen, so dass sie sich beispielsweise 1928 im Vorstand der Berliner Ortsgruppe der schulenübergreifenden Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie engagierte. 1932 verließ Karen Horney Deutschland, um in den USA zunächst als Direktionsassistentin unter Franz Alexander am Psychoanalytischen Institut in Chicago zu arbeiten. Nach verschiedenen Auseinandersetzungen in der amerikanischen psychoanalytischen Gesellschaft gründete Karen Horney 1942 zusammen mit einer Reihe anderer Analytiker (u. a. Erich Fromm) eine neue Gesellschaft, die Association for the Advancement of Psychoanalysis" und gründete ein eigenes psychoanalytisches Institut, das auch heute noch unter dem Namen Karen Horney Institut" existiert. Horney verstarb am 4. Dezember 1952 in New York im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Psychoanalytische Konzepte Wie Sigmund Freud hielt Horney die Erfahrungen der Kindheit für sehr wichtig. Während Freud aber die inneren Konflikte betonte, beschäftigte sich Horney mit Konflikten aufgrund sozialer Beziehungen, insbesondere mit der Rolle der Eltern. Horney entwickelte das Konzept der grundlegenden Angst" (basic anxiety"). Diese Angst- und Unsicherheitsgefühle entstehen aus den Zweifeln, die ein Kind erlebt, wenn ein Elternteil sich ihm gegenüber emotional gleichgültig verhält, mit dem entsprechenden Mangel an Liebe, oder es gar verspottet o. ähnl. Kinder mit derartigen Erfahrungen entwickeln die Disposition zu einer Neurose. Gebärneid und Ödipuskomplex.

-

35/1959, DER VERGORENE SOHN, EDEN BIOGRAPH RANDOLPH CHURCHILL

Verlag: spiegel-verlag

Anbieter: Antiquariat Artemis Lorenz & Lorenz GbR, Leipzig, Deutschland

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 14,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Titel ENGLAND / CHURCHILL: Bück dich, Randolph, Ich wurde am 28. Mai 1911 in London, 33 Eccleston Square, als Sohn armer, aber ehrsamer Eltern geboren. Die Eltern sind: Der Enkel des Siebten Duke of Marlborough, Weltbeweger Sir Winston, und dessen Frau Clementine, Enkelin des Siebten Earl of Airlie. Und ihr erster und einziger Sohn, Randolph Frederick Edward Spencer Churchill, dessen unveröffentlichte, noch unvollendete Autobiographie mit dieser Geburtsangabe beginnt, hat es in diesem Sommer unternommen, England durch ein anderes Buch wieder einmal daran zu erinnern, daß die armen, aber ehrsamen Churchills die Geschicke des Empire immer noch als eine Art Familien-Hobby betrachten EISENHOWER-BESUCH: Wahn-Vorstellung, Wie immer, wenn die Bonner Bundeskanzlei in Auto-Nöten ist, mußte auch in der letzten Woche die Stuttgarter Firma Daimler-Benz mit einem ihrer Repräsentations-Leihwagen in die Bresche springen: Da weder der Fahrzeugpark der Bundesregierung noch die Serienproduktion der deutschen Kraftfahrzeug-Industrie ein Automobil aufweist. ATOMRÜSTUNG: Die Wüsten-Bombe LÜBKE-NACHFOLGE: Schwarz aus Frauenholz RUSSLAND-HANDEL: Auto-Unfall Bundesländer RHEINLAND-PFALZ: Eine neue Ära,In Rheinland-Pfalz, dessen politische Führungskräfte schon so oft schöne Beispiele neudeutscher Staatsgesinnung geliefert haben, kulminierte in den letzten Wochen eine Entwicklung, die - wie so manches in dem linksrheinischen Bundesland - in der Bundesrepublik ohne Vorbild ist: In Richterkreisen des Landgerichts Koblenz, des größten Gerichts im Lande (zuständig für etwa eine Million Bundesbürger), sah man sich genötigt, einen Hilferuf an den Rechtsausschuß des Rheinland-Pfälzischen Landtags zu erwägen, damit notfalls die Parlamentarier gewisse Praktiken des Mainzer Justizministeriums überprüfen könnten. Gemeinden KOHLENKRISE GRUNDSTEUER: Hören Sie, staunen Sie, Bundesfinanzminister Franz Etzel, der jüngst gelobte, bis Ende der Legislaturperiode im Jahre 1961 keine neuen Steuererhöhungen mehr zu verfügen, wird sein Vorhaben bereits vor Ablauf dieses Jahres revidieren. Demnächst wird der Minister dem Bundestag einen Gesetzentwurf zuleiten, der eine Grundsteuer-Erhöhung um 25 Prozent vorsieht. Wirtschaft Die Eklöh-Furcht,In einem Appell an den Gesetzgeber und die beteiligten Wirtschaftskreise schlugen die bundesdeutschen Einzelhändler vor kurzem Alarm: Sie fühlen sich von den Bemühungen westdeutscher und ausländischer Warenhauskonzerne bedroht, die Bundesrepublik in naher Zukunft mit einem Netz sogenannter Supermärkten zu überziehen. Recht HUNDESTEUER: Putzigkeiten Internationales EISENHOWER-BESUCH FRANKREICH: Taube Ohren UNO / GROSSMÄCHTE: Kein Platz für die Kleinen Geschichte ERSTER WELTKRIEG: Depeschen-Bluff, Anfang 1917 griff Robert Lansing, kriegswilliger Außenminister des damals noch neutralen Amerika, zu einer List, um das widerstrebende Land in den Ersten Weltkrieg hineinzuziehen. Der Minister bat den Senator Hitchcock zu sich, einen der führenden Kriegsgegner im Kongreß, der bis dahin den Plänen Lansings schärfsten Widerstand entgegengesetzt hatte. Als der Senator am Nachmittag des 28. Februar gegen 16 Uhr 20 das Büro Lansings betrat, erhob sich der Minister mit einem Schriftstück in der Hand Sport TURNEN HARY: Klima-Wechsel GOLF: Regel-Spiel Festspiele SALZBURG: Die Marquise von Erbse,Es war eine sinnige Idee, im lebensfrohen Salzburg dem verstockten Preußen Heinrich von Kleist klarzumachen, daß seine Marquise sich hätte nicht so anzustellen brauchen, bloß weil sie ein Baby erwartete , kommentierte die Süddeutsche Zeitung die jüngste Uraufführung der Salzburger Festspiele, die Premiere der Opera semiseria (halbernste Oper) Julietta , Bücher NEU IN DEUTSCHLAND: Robert Neumann: Die dunkle Seite des Mondes . NEU IN DEUTSCHLAND: Ramón Pérez de Ayala: Tiger Juan . SCHLAMM: Anzeige gegen Unbekannt Medien KRIMINAL-FILME: Immer Ärger mit Hess Kultur FERNSEHEN / FERNSEH-SPIEGEL: Finck-Stille / Von Telemann DOKUMENTAR-AUFNAHMEN VERKAUFSRING: Billiger bei Bertelsmann Film NEU IN DEUTSCHLAND: Die Heiratsvermittlerin (USA). NEU IN DEUTSCHLAND: Menschen im Netz (Deutschland). NEU IN DEUTSCHLAND: Der Weg nach oben (England). Luftfahrt PASSAGIERVERKEHR: Düsen-Fluch ordentlicher Zustand, gut erhalten. Heft altersgemäß gebräunt Gern können sie Ihr Buch per Rechnung bestellen. Hardcover.

-

Jahres-Bericht des K. K. Staatsgymnasiums in Prachatitz: Ver?ffentlicht zum Schlusse des Schuljahres 1911/12; Inhalt 1. Das Peilsteiner Weihnachtspiel, von Professor Adalbert Jungbauer; 2. Schulnachrichten, vom Direktor (Classic Reprint)

Anbieter: PBShop.store UK, Fairford, GLOS, Vereinigtes Königreich

EUR 17,81

Währung umrechnenEUR 3,87 für den Versand von Vereinigtes Königreich nach USAAnzahl: 15 verfügbar

In den WarenkorbPAP. Zustand: New. New Book. Shipped from UK. Established seller since 2000.

-

Licht und Materie. Inividualität und Wechselwirkung. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Gernot Eder. Aus dem Französischen von Richard Tüngel und Dr. Ruth Gillischewski. - (=Fischer Bücherei, Band 226).

Verlag: Frankfurt am Main, Fischer Bücherei, 1958

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 204 (4) Seiten. 18 cm. Guter Zustand. Seiten papierbedingt leicht gebräunt. - Louis-Victor Pierre Raymond de Broglie [lwi vik't?? pj?? ??'m? d? 'b?j] (* 15. August 1892 in Dieppe, Normandie; 19. März 1987 in Louveciennes, Département Yvelines) war ein französischer Physiker. Er gehörte zur französischen Adelsfamilie der Broglies. De Broglie gilt als einer der bedeutendsten Physiker des 20. Jahrhunderts, für seine Entdeckung der Wellennatur des Elektrons (Welle-Teilchen-Dualismus) in seiner Dissertation Recherches sur la theorie des Quanta und der daraus resultierenden Theorie der Materiewellen erhielt er 1929 den Nobelpreis für Physik. Leben: Studien und Erster Weltkrieg Louis-Victor de Broglie, viertes Kind von Victor de Broglie und Pauline d'Armaillé wurde 1892 in Dieppe geboren. Er besuchte das Lycée Janson de Sailly in Paris. Während seines Studiums an der Pariser Sorbonne befasste er sich zunächst mit der Philosophie und der Geschichte, insbesondere mit Rechtsgeschichte und politischer Geschichte des Mittelalters. Nebenbei las er Werke von Henri Poincaré wie z. B. Wissenschaft und Hypothese und Der Wert der Wissenschaft. 1910 schloss er sein erstes Studium mit dem Lizenziat ab. Auf Anregung seines siebzehn Jahre älteren Bruders Maurice, einem promovierten Physiker, studierte Louis de Broglie ab 1911 Mathematik und Physik. Maurice, der sich nach dem Tode des Vaters 1906 um Erziehung und Entwicklung seines jüngeren Bruders gekümmert hatte, versorgte Louis nun mit den Texten der Referate und Diskussionen der ersten Solvay-Konferenz, die 1911 in Brüssel stattfand. Durch diese Aufzeichnungen kam Louis de Broglie das erste Mal in intensiven Kontakt mit der Quantenphysik, die sein späteres physikalisches Schaffen prägen sollte. Durch den Ersten Weltkrieg musste de Broglie sein Studium mehrere Jahre unterbrechen. Er wurde Nachrichtenoffizier und verbrachte den größten Teil seiner Dienstzeit in der funktelegraphischen Station des Eiffelturms. Während seines Militärdienstes befasste sich de Broglie mit der Elektrotechnik und dem Nachrichtenwesen sowie mit der Ausbildung von elektrotechnischem Personal. Wissenschaftliche Karriere Nach der Entlassung aus dem Heeresdienst 1919 setzte de Broglie seine Studien fort und wurde Mitarbeiter im Privatlabor seines Bruders, in dem er vorrangig über Röntgenspektroskopie und den Photoeffekt arbeitete. Ende des Jahres 1923 erschienen de Broglies erste Abhandlungen zur Wellenmechanik. 1924 schloss de Broglie sein Studium mit der berühmt gewordenen Dissertation Recherches sur la théorie des Quanta ab, in der er vermutete, dass der Welle-Teilchen-Dualismus auf jegliche feste Materie anzuwenden sei. Diese kühne Idee wurde 1926 und 1927 vom Institut de France ausgezeichnet. 1929 folgten für die Entdeckung der Wellennatur der Elektronen die begehrte Medaille Henri Poincaré der Académie des sciences und der Nobelpreis für Physik. 1927 war de Broglie einer der Teilnehmer des 5. Solvay-Kongresses in Brüssel. 1929 wurde er zum Professor für Theoretische Physik am Institut Henri Poincaré in Paris berufen, wechselte jedoch 1932 an die Sorbonne, wo er bis 1962 lehrte. 1933 wurde de Broglie Mitglied der Académie des sciences. Neben seinen Arbeiten auf physikalischem Gebiet veröffentlichte de Broglie vor allem während seiner Zeit am Institut Henri Poincaré einige philosophische und problemgeschichtliche Aufsätze. 1938 erhielt er die Max-Planck-Medaille. Zweiter Weltkrieg und danach Während der Kämpfe zwischen Frankreich und Deutschland im Zweiten Weltkrieg wurde de Broglie mit der dokumentarischen Sammlung der in den USA veröffentlichten Arbeiten über Nachrichtenübertragung betraut. 1941 veröffentlichte er in diesem Zusammenhang ein Buch über Hochfrequenztechnik. 1944 wurde Louis de Broglie Mitglied der Académie française und nach dem Zweiten Weltkrieg Berater der französischen Atomenergiekommission. Louis-Victor de Broglie starb am 19. März 1987 in Louveciennes bei Paris. Leistungen: Eine kühne Doktorarbeit.

-

"Echt". [Aus: Zeitschrift für Französische Sprache und Literatur, Bd. 66, 1956]. Verlag der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz.

Verlag: Wiesbaden: Franz Steiner in Komm., 1956

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. S. 68-80. Aus der Bibliothek von Prof. Wolfgang Haase, langjährigem Herausgeber der ANRW und des International Journal of the Classical Tradition (IJCT). - Einband lichtrandig, kleine Flecken an der Klammerung, Name des Autors handschriftl. auf dem Einband, sonst gut und sauber. - Aus dem Text: Der aufmerksame Zeitungsleser des Jahres 1955 begegnet alltäglich in der französischen Presse dem Beiwort authentique. Da ist von einer révolution authentique die Rede, dort von einem christianisme authentique, einer authentique piété, von einem livre d'une saveur authentique, von d'authentiques nationalistes, von mesures authentiquement socialistes, Etats authentiquement africains, danseurs plus authentiquement américains, man fordert une Europe authentique, oder demokratische Institutionen, qui permettent à la volonté nationale de s'exprimer authentiquement, man untersucht den caractère authentiquement charitable der Heilsarmee, nennt einen Pariser Vagabunden un authentique clochard, einen Arbeiterpriester un authentique prêtre und einen Schriftsteller un des plus authentiques écrivains de notre temps. Warum tritt heute gerade dieses Wort so hervor, das bis in unser Jahrhundert hinein nur in einem eng umgrenzten Bereich zu Hause war? Wie erklärt sich dieses Bedürfnis nach einem neuen gewichtigen Wort für das Echte? Was heißt echt? - Wikipedia: Mario Wandruszka, bis 1919 Wandruszka von Wanstetten (* 9. August 1911 in Znaim; 17. März 2004) war ein österreichischer Romanist und Sprachwissenschaftler. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550 Sonderdruck, klammergeheftet in Papiereinband.

-

Die Schule des Vergnügens oder Alterprobte Lustwege zum Grund aller Wissenschaften. Erste Jahresgabe der Typographischen Gesellschaft e.V. MCMLXI. Ausgewählt, zusammengestellt, gestaltet von Hans Lehnacker TGM. Abdrucke aus Originalbändchen von Kinderbüchern aus der Privatsammlung von Dr. Arthur Rümann sowie einem Beitrag "Dr. Arthur Rümann über alte Kinderbücher". Bildkommentare von Arthur Rümann. Mit vielen teils farbigen Illustrationen. Zeichnungen: Josef und Hans Lehnacker.

Verlag: München : Typographische Gesellschaft e.V., 1961

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 11,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Erstausgabe. 86 Seiten mit vielen Abbildungen. 16,5 x 14,5 cm. Blockbuchbindung. Sehr guter Zustand. Schutzumschlag am hinteren Kopf mit einem kleinen (0,5 cm) Einriß. - Die Typographische Gesellschaft München e.V. (tgm) ist die heute europaweit größte und älteste noch aktive Interessensgruppe zur Förderung der Typografie. Die tgm fördert Qualität und Bildung in der Kommunikationsbranche mit einem breiten Angebot an Fortbildungen vom Abend- über Tages- und Wochenendseminar bis hin zum Jahreskurs Typografie. Damit einher geht eine jährliche Vortragsreihe, Tagungen wie der Münchner Typotag, Ausstellungen und Wettbewerbe. Darüber hinaus bietet die tgm eine Vielzahl weiterer Aktivitäten an, von Studienreisen und Exkursionen über Betriebs- und Werksbesuche bis zu Typographischen Ortsbesichtigungen. Organisation [Bearbeiten]Die Anzahl der Mitglieder beträgt 932 (Januar 2008). Die tgm ist damit die größte europäische Organisation für Typografie-Interessierte. Zu den Mitgliedern zählen u.a. Designer, Mediengestalter, Drucker und Studenten. Drei- bis fünfmal jährlich erhalten alle Mitglieder des Vereins die Mitgliederzeitschrift "Vier Seiten". Sie enthalten Nachrichten, Rückblicke, Ankündigungen, Hinweise, kurze Berichte, Buchbesprechungen und Veranstaltungsvorschauen. Die für die Mitglieder der tgm produzierten Jahresgaben wurden mehrmals in Die 50 schönsten Bücher des Jahres aufgenommen. Geschichte: Die tgm wurde am 14. Mai 1890 im Rokokosaal des Hackerbräuhaus in München gegründet. Nach Köln (1873), Leipzig (1877), Berlin (1879), Stuttgart (1881) und Brieg (1882) war München der sechste Zusammenschluss dieser Art im damaligen Reichsgebiet. Man traf sich regelmäßig Sonntag vormittags im Restaurant Schützenlust in München. Dort entstand bald auch eine tgm-Bücherei: Neben einzelnen Bücherstiftungen waren alle technischen Fachzeitschriften und einzelne einschlägige Neuerscheinungen vorrätig. Die Bücherei zog 1911 in das Haus der Handwerkskammer um. Außerdem wurden auch gesellschaftliche Ereignisse veranstaltet, u.a. Kegelabende oder technisch-karnevalistische Herrenabende. Neben den obligatorischen Vorträgen mit Diskussion fanden bereits 1891 die ersten Betriebsbesichtigungen (Farbenfabrik Michael Huber und Papierfabrik Max Bullinger) und die erste Werksbesichtigung (Maschinenfabrik Augsburg) statt. 1892 wurden die ersten zwei Kurse zur Gabelsberger-Stenografie und zum typographischen Zeichnen abgehalten. Der erste Wettbewerb befasste sich 1894 mit der Schaffung einer neuen tgm-Mitgliedskarte. Einen Buchdruckfachabend des Bayerischen Kunstgewerbe-Vereins und eine Ausstellung von Druckarbeiten anlässlich der Generalversammlung des Deutschen Buchdruckerverbands organisierte die tgm im Jahr 1902. 1903 wurde der Verband der Deutschen Typographischen Gesellschaften gegründet, dem die tgm mit weiteren typografischen Vereinigungen beitrat. Kamen die Referenten der Vorträge in den ersten Jahren meist aus den eigenen Reihen häufig wurden sie sogar vom 1. Vorsitzenden gehalten - pflegte man nun vermehrt auch den gegenseitigen Austausch von Referenten. Die Zahl der Mitglieder schwankte in den ersten Jahrzehnten erheblich zwischen 120 (1923) und knapp 700. Das lag zum einen an der Inflation (1923), den Streiks und Assperrungen im Druckgewerbe (1891/1892), den zwei Weltkriegen, aber auch an der relativ hohen Sterberate der damaligen Zeit im Satz- und Druckgewerbe. Beispielsweise starben im Jahr 1906 insgesamt 285 Verbandsmitglieder, davon 40% an Lungenkrankheiten, 30% an Herzkrankheiten, 10% an Krebs, 12% durch Selbstmord und 7% durch Unfälle. Ab 1913 durften nur noch Mitglieder des gewerkschaftlichen Verbandes der Deutschen Buchdrucker aufgenommen werden, 1923 musste die Typographische Gesellschaft München durch Ortsgruppe München im Bildungsverbande Deutscher Buchdrucker umbenannt werden. Am 2. Mai 1933 wurde auch diese Vereinigung zerschlagen: sie ging auf Veranlassung der Nationalsozialisten in die Deutsche Arbeitsfront, Gauwaltung München-Oberbayern, Fach.

-

Jan Lobel aus Warschau. Erzählungen. Mit vier Zeichnungen und einer Umschlagillustration von Klaus Waschk. Buchgestaltung von Juergen Seuss. (= Die Kleine Reihe).

Verlag: Büchergilde Gutenberg (Lizenz des S. Fischer Verlags), Frankfurt am Main, 1986

ISBN 10: 3763231986 ISBN 13: 9783763231980

Sprache: Deutsch

Anbieter: Versandantiquariat Abendstunde, Ludwigshafen am Rhein, Deutschland

EUR 5,95

Währung umrechnenEUR 18,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPappe. Zustand: gut. Erste Aufl./ Lizenzausgabe. Fadengehefteter illustrierter Pappeinband mit farbigen Vorsätzen und illustriertem Schutzumschlag. Die Einbandkanten vereinzelt dezent berieben, ansonsten guter bis sehr guter Erhaltungszustand. Inhalt: Jan Lobel aus Warschau / David / Die rote Katze / Eine dunkle Geschichte. Luise Rinser (* 30. April 1911 in Pitzling am Lech, Oberbayern; ? 17. März 2002 in Unterhaching bei München) war eine deutsche Schriftstellerin. 1946 erschien Rinsers Gefängnistagebuch, dann eine Arbeit über Johann Heinrich Pestalozzi, Pestalozzi und wir (1947), danach in rascher Folge der Roman Erste Liebe (1948) ? nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Erzählung ?, die Erzählung Jan Lobel aus Warschau (1948), die noch heute als ein Meisterwerk angesehen wird, das Kinderbuch Martins Reise (1949) und der Roman Mitte des Lebens (1950), der sofort große Anerkennung fand und in mehrere Sprachen übersetzt wurde. In den folgenden Jahren veröffentlichte sie den Roman Daniela (1953) und den Bericht über die stigmatisierte Therese von Konnersreuth Die Wahrheit über Konnersreuth. 1955 folgt eine Art Kriminalroman, Der Sündenbock, 1956 der Band mit Erzählungen Ein Bündel weißer Narzissen (darin enthalten: Die Lilie; Anna; Elisabeth; Daniela; Die rote Katze; Die kleine Frau Marbel; Ein alter Mann stirbt; Eine dunkle Geschichte; Jan Lobel aus Warschau; David und Ein Bündel weißer Narzissen) und 1957 der zweite Nina-Roman Abenteuer der Tugend. Daneben schreibt sie unzählige Rezensionen, Feuilletons und Essays. Klaus Waschk (* 4. Juni 1941 in Insterburg/Tschernjachowsk, Ostpreußen) ist ein deutscher Zeichner und Buchillustrator. Trotz seines jahrelangen Engagements als Lehrer und Professor nahm Waschk sich immer wieder Zeit für freischaffende Arbeiten in Kunst und Illustration. Seit 1967 sind seine Werke in vielen Einzelausstellungen und als Beteiligungen an nationalen und internationalen Ausstellungen zu sehen. Außerdem wurden zahlreiche Bücher durch seine Zeichnungen illustriert. Für diese Werke wurde Waschk 1994 mit dem Hans-Meid-Preis für Buchillustration geehrt. Seine Zeichnungen zu Johannes Bobrowskis Litauischen Clavieren (1991) und die Linolschnitt-Illustrationen zu Peter Rühmkorfs frühen Gedichten Irdisches Vergnügen in g (1997) trugen ihm Auszeichnungen für das jeweils ?Schönste Buch des Jahres? der Stiftung Buchkunst ein. In den letzten Jahren wurden Sämtliche Werke des Wandsbecker Boten (2005) von Matthias Claudius und Das Kapital (2007) von Karl Marx mit hunderten Zeichnungen von Klaus Waschk anschaulich ergänzt. (Wikipedia) In deutscher Sprache. 130, (2) pages. Klein 8° (123 x 184mm).

-

Jahres-Bericht der Handelskammer in Wiesbaden für 1911;

Erscheinungsdatum: 1912

Sprache: Deutsch

Anbieter: books4less (Versandantiquariat Petra Gros GmbH & Co. KG), Welling, Deutschland

EUR 4,95

Währung umrechnenEUR 7,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBroschiert; Zustand: Gut. 203 Seiten; Das hier angebotene Buch stammt aus einer teilaufgelösten wissenschaftlichen Bibliothek und trägt die entsprechenden Kennzeichnungen (Vermerke, Instituts-Stempel.); Rücken oben eingerissen, altersbedingte Anbräunung des Papiers; ansonsten ordentlicher Erhaltungszustand. Text in ALTDEUTSCHER SCHRIFT. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 200.

-

21.12 5/2012 Holzbau für die Stadt

Verlag: Bauverlag GmbH

Anbieter: Antiquariat Artemis Lorenz & Lorenz GbR, Leipzig, Deutschland

EUR 7,80

Währung umrechnenEUR 14,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. THEMA Holzbau für die Stadt Ob im Wohnungs- oder Gewerbebau mit dem Baustoff Holz ist der urbane Maßstab mittlerweile machbar. Zwei Baustellenbesuche in Wien und Dornbirn und ein fertiges Haus in Berlin Seite 20 BETRIFFT Wüstung Duisburg? Der Flächenabriss geht weiter. Nächstes Opfer: eine Siedlung von Max Taut Seite 10 -.+. WOCHENSCHAU Abgestellt und vergessen. Der urbane Kongress will Kölner 7/ Denkmäler wieder ins rechte Licht rücken Seite 2 WETTBEWERBE Das Münster im Blick. Ulm baut eine neue Brücke ^ Seite 14 WOCHENSCHAU 2 Was ist Der urbane Kongress ? Uta Winterhager im Gespräch mit Markus Amboch 4 Dann back dir doch einen. Neuheiten vom Salone Internazionale del Mobile in Mailand I 5 Baukunst aus Raum und Licht. Ausstellung über modernen Kirchenbau in Passau I Zwei Positionen: res publica. Ausstellung in Berlin I 6 Gartenstadt im Eigenbau. Ausstellung Hands-On Urbanism im AzW in Wien I 8 Atelier Brückner in der Weißenhofgalerie Stuttgart BETRIFFT 10 Wüstung Duisburg? Roland Günter WETTBEWERBE 14 Neubau einer Brücke zum Kienlesberg in Ulm Friederike Meyer 16 Wienerberger Brick Award 2012 .ce THEMA - HOLZBAU FÜR DIE STADT 20 In einer Minute gewachsen. Wohnungsbau in Wien Ulrich Brinkmann 28 LifeCycle Tower in Dornbirn Florian Aicher im Gespräch mit Hermann Kaufmann, Konrad Merz, Hubert Rhomberg 36 Den Holzbau radikalisieren. Wohnungsbau in Berlin Nils Ballhausen .de Eigentümer statt Einwohner I Die Erschwinglichkeit von Wohnraum nimmt auch in Wien mit zunehmender Prominenz der Lage ab. Derzeit verheißen Werbeplakate am Hohen Markt 12 im 1. Bezirk, gleich neben der Ankeruhr, den Zugriff auf ein Stück Wien für die globalen Besserbemittelten. You do not have to live in these apartments to love Vienna. Owning them will do , so der Spruch des Developers für die Vermarktung des Palais Principe, das derzeit vom Wiener Architekten Arkan Zeytinoglu umgebaut wird. In dem 1911 errichteten Gebäude einer der ältesten Stahlbetonbauten der Stadt entstehen bis Ende dieses Jahres 18 luxuriöse Wohnungen. Bis zu 25.000 Euro werden für jeden einzelnen Quadratmeter berechnet neuer Rekord in Wien. Das Material Holz wird dabei vorrangig zur Oberflächenveredelung verwendet. Red. gutes Exemplar, ordentlich, Gern können sie Ihr Buch per Rechnung bestellen. Hardcover.

-

Zeitschrift für Bücherfreunde, Neue Folge: 14. Jahrgang 1922.

Verlag: E.A. Seemann, Leipzig, 1922

Anbieter: Gebrauchtbücherlogistik H.J. Lauterbach, Gummersbach, NRW, Deutschland

EUR 12,26

Währung umrechnenEUR 17,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbHalbleinen. Zustand: Ausreichend. 29,5x20,5cm VIII.; V.; 150. Halbleinen. Zustand: Gut gering gebräunt-leicht wellig immer wieder etwas feuchtigkeitsspurig (Innen); Ex Libris vor dem Titelblatt; Einband (Außen) hat leichte Gebrauchsspuren; Deckel hat Feuchtigkeitsspuren; Fedor von Zobeltitz gründete am 1. Januar 1899 zusammen mit Ottman, Jellinek, Heyck, Witkowski, Kürschner und Weisstein die Gesellschaft der Bibliophilen. Ihre Ziele waren die Herausgabe anspruchsvoller Publikationen und das Informieren über Bibliophilie und Bibliographie. Als offizielles Organ der Gesellschaft fungierte am Anfang die Zeitschrift für Bücherfreunde. Innerhalb des ersten Jahres gewann die Gesellschaft fast 400 Mitglieder. Hieraus lassen sich Rückschlüsse auf die geringe Auflage der Zeitschrift ziehen; Weitere auf Anfrage / Preis nach Absprache und Zustand (Kistengang 800/1000) - 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915 alles komplett in 2 Bänden bis auf 1908/1909, hier nur Band 1; * Die Photos sind original von uns erstellt worden, u.a. erkennbar an einem kleinen weißen Stück Papier im oberen Schnitt. Ab und an verwenden Suchmaschinen Verlagsphotos, bei den Portalen selbst, werden aber nur unsere Originalphotos gezeigt.

-

Ein Abend in Kopenhagen. Roman. Deutsch von Herbert A. Frenzel. Gesamtausstattung und 53 lavierte Tusch- und Federzeichnungen von Gunter Böhmer.

Verlag: Büchergilde Gutenberg (Lizenz des Verlages Kiepenheuer & Witsch), Frankfurt am Main, 1958

Anbieter: Versandantiquariat Abendstunde, Ludwigshafen am Rhein, Deutschland

EUR 11,95

Währung umrechnenEUR 18,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbLeinen. Zustand: gut. Lizenzausgabe. Fadengehefteter, geprägter und illustrierter Ganzleineneinband mit illustriertem Schutzumschlag. Der Umschlag in nichtgilbende, transparente und selbstklebende Schutzfolie eingeschlagen, darunter leicht nachgedunkelt, Kopfschnitt etwas angestaubt, Exlibris auf Innendeckel, ansonsten guter Erhaltungszustand. "Die Geschichte dieses Buches beginnt an einem Sommerabend des Jahres 18 . . , zu der Zeit, als die große Choleraepidemie auch in der dänischen Hauptstadt ihren Einzug hielt. Dennoch geht das gesellschaftliche Leben in einigen Kreisen der Aristokratie und des Bürgertums seinen gewohnten Gang. Und so findet auch an diesem Abend in dem Palais der Geheimrätin Schnell eine Geburtstagsfeier statt, in deren Verlauf die Geheimrätin und ihre beiden Gäste - die Gutsbesitzerin van der Hooglant und Professor Iselin - sich aus dem reichen Schatz ihrer Erinnerungen seltsame Geschichten erzählen, die sich im Europa des 18. und frühen 19. Jahrhunderts ereigneten. 'Ein Abend in Kopenhagen' ist ein Meisterwerk moderner Erzählkunst. (Verlagstext) Gunter Böhmer (* 13. April 1911 in Dresden; gestorben 8. Januar 1986 in Montagnola, Tessin, Schweiz) war ein deutsch-schweizerischer Maler, Zeichner und Buch-Illustrator, der seine Arbeit auch schriftstellerisch begleitete. Gunter Böhmers Werk zeigt breite stilistische Vielfalt. Obwohl er sich überwiegend dem Zeichnen widmete und Tausende Zeichnungen, Entwürfe und Skizzen, daneben auch eine Reihe von Gemälden, diverse Porträts und zahlreiche Aquarelle hinterließ, wurde er der Öffentlichkeit vor allem durch seine vielen einfühlsamen Buch-Illustrationen bekannt. Fritz Löffler, langjährig für die Dresdner Kunstsammlungen engagiert, zählt Gunter Böhmer zu den ganz großen Zeichnern des 20. Jahrhunderts wie Otto Dix und Illustratoren wie Josef Hegenbarth. (Wikipedia) In deutscher Sprache. 210 pages. Groß 8°.

-

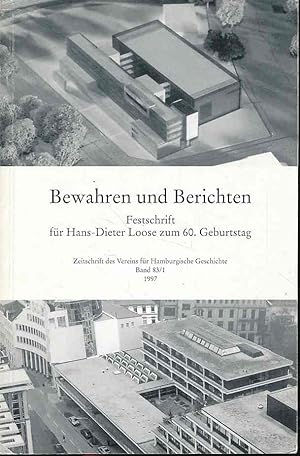

Bewahren und Berichten. Festschrift für Hans-Dieter Loose zum 60. Geburtstag. Verein für Hamburgische Geschichte. Im Auftr. des Vereinsvorstandes hrsg. von Hans Wilhelm Eckardt und Klaus Richter / Verein für Hamburgische Geschichte: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte ; Bd. 83, Teil 1

Verlag: Hamburg : Verein für Hamburgische Geschichte, 1997

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 544 S. Einband berieben. - Der lange Weg nach Wandsbek - Planung und Realisierung des zweiten Neubaus des Staatsarchivs Hamburg. Von Uwe Plog und Michael Stoffregen -- Kern und Schale. Überlegungen zu den Aufgaben eines zeitgemäßen Archivs. Von Hans Wilhelm Eckardt -- Verwaltung - Wissenschaft - Kulturauftrag. Ein Anforderungsprofil kirchen- archivischer Arbeit. Von Gabriele Stüber -- Bestand und Beständigkeit. Neuere Entwicklungen in der Bibliothek des Staatsarchivs. Von Christian Deike -- Zur Überlieferung und Bewertung von Schulunterlagen am Beispiel der Freien und Hansestadt Hamburg. Von Rainer Hering -- Zur Umsetzung von Bewertungskriterien bei Massenakten. Von Claus Stukenbrock -- Das Archiv, seine Besucher und Benutzer zur Zeit von Otto Beneke Von Renate Hauschild-Thiessen. Von Ministerialen zu Bürgern: Die von Wilstorf in Wilstorf und Hamburg 1203 - 1337. Von Klaus Richter -- Eine unbekannte Landesherrschaft? Das ehemalige Amt Ritzebüttel. Gedanken über eine landesherrschaftliche Besonderheit Hamburgs. Von Peter Niemeyer -- Bemerkungen zur Konstruktion und Ausstattung der Hamburger Staatsewer, Schniggen und Hukboote im Lichte der Hamburger Kämmereirechnungen. Von Jörgen Bracker -- Hansekaufleute und hansischer Wein- und Bier-Handel in Brügge 1363 - 1391. Von Gerald Stefke -- Kunst und Künstler in Lüneburger Testamenten 1412 - 1544. Von Uta Reinhardt -- Asyl und Emigration in der Frühen Neuzeit. Von Rainer Postel -- Zur Huldigung-Annehmung des Jahres 1603. Von Gert Hatz -- Das Ansehen der "Stadt Gottes". Politische und heilsgeschichtliche Perspektiven in Hamburger Stadtansichten der frühen Neuzeit. Von Hermann Hipp -- Programmierte Stagnation. Harburg und der Merkantilismus der Welfen im 17. und frühen 18. Jahrhundert. Von Eckardt Opitz -- Friedrich von Hagedorn über Bücher, Buchhändler und Bibliotheken. Von Horst Gronemeyer -- Republikanische Wanderungen. Die Fußreisen des Jonas Ludwig von Heß aus Hamburg durch die "Freien deutschen Reichsstädte" 1789 - 1800. Von Joist Grolle -- "Es bedarf keiner weiteren Schilderung des Elendes. Es war namen- und beispiellos" Die Aufnahme der vertriebenen Hamburger in Lübeck 1814. Eine erfolgreiche Form von Krisenmanagement. Von Antjekathrin Graßmann -- Ein Brief des Hamburger Malers Adolph Friedrich Vollmer an Otto Speckter aus dem Jahre 1827. Von Gerhard Kegel -- Justus Brinckmann und die Denkmalpflege in Hamburg. Von Manfred F. Fischer -- "Ein großes Freilichtmuseum für das Gebiet der Niederelbe." Heimatschutzbewegung und Stadtplanung in Stade nach 1900. Von Jürgen Bohmbach -- Zur Entstehungsgeschichte zweier Hamburg-Gemälde von Lovis Corinth, gemalt am "Kaisertag" in Hamburg 1911. Von Gerhard Kaufmann -- Zur Herkunft und zum Berufsweg hansestädtischer Juristen im 19. Jahrhundert. Von Gerhard Commichau -- Zur Geschichte der Versicherungsbehörden in Hamburg. Von Irmgard Mummenthey -- Seefahrts-Hachschara in Hamburg (1935 - 1938). Lucy Borchardt: "Die einzige jüdische Reederin der Welt". Von Ina Lorenz -- Fragen und Antworten zur "Reichskristallnacht" in Hamburg. Von Jürgen Sielemann -- "Wirklich der Hamburger mag Sie und Ihre Art leiden" Des Bundespräsidenten Theodor Heuss erster Staatsbesuch in Hamburg im März 1950. Von Franklin Kopitzsch -- 1937 - nur ein unbedeutendes Jahr? Von Joachim W. Frank -- Bibliographie Hans-Dieter Loose 1963 bis 1995. Von Christian Deike und Rainer Hering. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550 Mit zahlreichen Abbildungen. Originalbroschur.

-

35/1959, DER VERGORENE SOHN, EDEN BIOGRAPH RANDOLPH CHURCHILL

Anbieter: Antiquariat Artemis Lorenz & Lorenz GbR, Leipzig, Deutschland

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 14,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Titel ENGLAND / CHURCHILL: Bück dich, Randolph, Ich wurde am 28. Mai 1911 in London, 33 Eccleston Square, als Sohn armer, aber ehrsamer Eltern geboren. Die Eltern sind: Der Enkel des Siebten Duke of Marlborough, Weltbeweger Sir Winston, und dessen Frau Clementine, Enkelin des Siebten Earl of Airlie. Und ihr erster und einziger Sohn, Randolph Frederick Edward Spencer Churchill, dessen unveröffentlichte, noch unvollendete Autobiographie mit dieser Geburtsangabe beginnt, hat es in diesem Sommer unternommen, England durch ein anderes Buch wieder einmal daran zu erinnern, daß die armen, aber ehrsamen Churchills die Geschicke des Empire immer noch als eine Art Familien-Hobby betrachten EISENHOWER-BESUCH: Wahn-Vorstellung, Wie immer, wenn die Bonner Bundeskanzlei in Auto-Nöten ist, mußte auch in der letzten Woche die Stuttgarter Firma Daimler-Benz mit einem ihrer Repräsentations-Leihwagen in die Bresche springen: Da weder der Fahrzeugpark der Bundesregierung noch die Serienproduktion der deutschen Kraftfahrzeug-Industrie ein Automobil aufweist. ATOMRÜSTUNG: Die Wüsten-Bombe LÜBKE-NACHFOLGE: Schwarz aus Frauenholz RUSSLAND-HANDEL: Auto-Unfall Bundesländer RHEINLAND-PFALZ: Eine neue Ära,In Rheinland-Pfalz, dessen politische Führungskräfte schon so oft schöne Beispiele neudeutscher Staatsgesinnung geliefert haben, kulminierte in den letzten Wochen eine Entwicklung, die - wie so manches in dem linksrheinischen Bundesland - in der Bundesrepublik ohne Vorbild ist: In Richterkreisen des Landgerichts Koblenz, des größten Gerichts im Lande (zuständig für etwa eine Million Bundesbürger), sah man sich genötigt, einen Hilferuf an den Rechtsausschuß des Rheinland-Pfälzischen Landtags zu erwägen, damit notfalls die Parlamentarier gewisse Praktiken des Mainzer Justizministeriums überprüfen könnten. Gemeinden KOHLENKRISE GRUNDSTEUER: Hören Sie, staunen Sie, Bundesfinanzminister Franz Etzel, der jüngst gelobte, bis Ende der Legislaturperiode im Jahre 1961 keine neuen Steuererhöhungen mehr zu verfügen, wird sein Vorhaben bereits vor Ablauf dieses Jahres revidieren. Demnächst wird der Minister dem Bundestag einen Gesetzentwurf zuleiten, der eine Grundsteuer-Erhöhung um 25 Prozent vorsieht. Wirtschaft Die Eklöh-Furcht,In einem Appell an den Gesetzgeber und die beteiligten Wirtschaftskreise schlugen die bundesdeutschen Einzelhändler vor kurzem Alarm: Sie fühlen sich von den Bemühungen westdeutscher und ausländischer Warenhauskonzerne bedroht, die Bundesrepublik in naher Zukunft mit einem Netz sogenannter Supermärkten zu überziehen. Recht HUNDESTEUER: Putzigkeiten Internationales EISENHOWER-BESUCH FRANKREICH: Taube Ohren UNO / GROSSMÄCHTE: Kein Platz für die Kleinen Geschichte ERSTER WELTKRIEG: Depeschen-Bluff, Anfang 1917 griff Robert Lansing, kriegswilliger Außenminister des damals noch neutralen Amerika, zu einer List, um das widerstrebende Land in den Ersten Weltkrieg hineinzuziehen. Der Minister bat den Senator Hitchcock zu sich, einen der führenden Kriegsgegner im Kongreß, der bis dahin den Plänen Lansings schärfsten Widerstand entgegengesetzt hatte. Als der Senator am Nachmittag des 28. Februar gegen 16 Uhr 20 das Büro Lansings betrat, erhob sich der Minister mit einem Schriftstück in der Hand Sport TURNEN HARY: Klima-Wechsel GOLF: Regel-Spiel Festspiele SALZBURG: Die Marquise von Erbse,Es war eine sinnige Idee, im lebensfrohen Salzburg dem verstockten Preußen Heinrich von Kleist klarzumachen, daß seine Marquise sich hätte nicht so anzustellen brauchen, bloß weil sie ein Baby erwartete , kommentierte die Süddeutsche Zeitung die jüngste Uraufführung der Salzburger Festspiele, die Premiere der Opera semiseria (halbernste Oper) Julietta , Bücher NEU IN DEUTSCHLAND: Robert Neumann: Die dunkle Seite des Mondes . NEU IN DEUTSCHLAND: Ramón Pérez de Ayala: Tiger Juan . SCHLAMM: Anzeige gegen Unbekannt Medien KRIMINAL-FILME: Immer Ärger mit Hess Kultur FERNSEHEN / FERNSEH-SPIEGEL: Finck-Stille / Von Telemann DOKUMENTAR-AUFNAHMEN VERKAUFSRING: Billiger bei Bertelsmann Film NEU IN DEUTSCHLAND: Die Heiratsvermittlerin (USA). NEU IN DEUTSCHLAND: Menschen im Netz (Deutschland). NEU IN DEUTSCHLAND: Der Weg nach oben (England). Luftfahrt PASSAGIERVERKEHR: Düsen-Fluch ordentlicher Zustand, gut erhalten. Heft altersgemäß gebräunt Gern können sie Ihr Buch per Rechnung bestellen. Hardcover.

-

Zeitschrift für Bücherfreunde, Neue Folge: 16. Jahrgang 1924.

Verlag: E.A. Seemann, Leipzig, 1924

Anbieter: Gebrauchtbücherlogistik H.J. Lauterbach, Gummersbach, NRW, Deutschland

EUR 17,26

Währung umrechnenEUR 17,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbHalbleinen. Zustand: Gut. 29,5x20,5cm VIII.; III.; 150. Halbleinen. Zustand: Gut gering gebräunt-gering bis leicht wellig (Innen); Ex Libris vor dem Titelblatt; Einband (Außen) hat leichte Gebrauchsspuren; Deckel hat Feuchtigkeitsspuren im Text sah ich nichts davon; Fedor von Zobeltitz gründete am 1. Januar 1899 zusammen mit Ottman, Jellinek, Heyck, Witkowski, Kürschner und Weisstein die Gesellschaft der Bibliophilen. Ihre Ziele waren die Herausgabe anspruchsvoller Publikationen und das Informieren über Bibliophilie und Bibliographie. Als offizielles Organ der Gesellschaft fungierte am Anfang die Zeitschrift für Bücherfreunde. Innerhalb des ersten Jahres gewann die Gesellschaft fast 400 Mitglieder. Hieraus lassen sich Rückschlüsse auf die geringe Auflage der Zeitschrift ziehen; Weitere auf Anfrage / Preis nach Absprache und Zustand (Kistengang 800/1000) - 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915 alles komplett in 2 Bänden bis auf 1908/1909, hier nur Band 1; * Die Photos sind original von uns erstellt worden, u.a. erkennbar an einem kleinen weißen Stück Papier im oberen Schnitt. Ab und an verwenden Suchmaschinen Verlagsphotos, bei den Portalen selbst, werden aber nur unsere Originalphotos gezeigt.

-

Zeitschrift für Bücherfreunde, 36. Jahrgang 1932. Dritte Folge I (komplett)

Verlag: E.A. Seemann, Leipzig, 1932

Anbieter: Gebrauchtbücherlogistik H.J. Lauterbach, Gummersbach, NRW, Deutschland

EUR 17,26

Währung umrechnenEUR 17,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbHalbleinen. Zustand: Gut. 27x19,5cm 285 Seiten. Halbleinen. Zustand: Gut gering gebräunt-gering wellig (Innen); Einband (Außen) hat geringe Gebrauchsspuren; Fedor von Zobeltitz gründete am 1. Januar 1899 zusammen mit Ottman, Jellinek, Heyck, Witkowski, Kürschner und Weisstein die Gesellschaft der Bibliophilen. Ihre Ziele waren die Herausgabe anspruchsvoller Publikationen und das Informieren über Bibliophilie und Bibliographie. Als offizielles Organ der Gesellschaft fungierte am Anfang die Zeitschrift für Bücherfreunde. Innerhalb des ersten Jahres gewann die Gesellschaft fast 400 Mitglieder. Hieraus lassen sich Rückschlüsse auf die geringe Auflage der Zeitschrift ziehen; Weitere auf Anfrage / Preis nach Absprache und Zustand (Kistengang 800/1000) - 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915 alles komplett in 2 Bänden bis auf 1908/1909, hier nur Band 1; * Die Photos sind original von uns erstellt worden, u.a. erkennbar an einem kleinen weißen Stück Papier im oberen Schnitt. Ab und an verwenden Suchmaschinen Verlagsphotos, bei den Portalen selbst, werden aber nur unsere Originalphotos gezeigt.

-

Zeitschrift für Bücherfreunde, 4. Jahrgang 1898. Erster Band 1900/1901

Verlag: Velhagen & Klasing, Bielefled, Leipzig, 1900

Anbieter: Gebrauchtbücherlogistik H.J. Lauterbach, Gummersbach, NRW, Deutschland

EUR 17,26

Währung umrechnenEUR 17,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbHalbleinen. Zustand: Gut. 29,5x20,5cm VIII.; IV.; 232; mit Beiblatt. Halbleinen. Zustand: Gut gering gebräunt-gering wellig (Innen); Ex Libris vor dem Titelblatt; Einband (Außen) hat leichte Gebrauchsspuren; Hinterdeckelgelenk oben etwa 8-9cm eingerissen, Vorderdeckelgelenk geringer; Fedor von Zobeltitz gründete am 1. Januar 1899 zusammen mit Ottman, Jellinek, Heyck, Witkowski, Kürschner und Weisstein die Gesellschaft der Bibliophilen. Ihre Ziele waren die Herausgabe anspruchsvoller Publikationen und das Informieren über Bibliophilie und Bibliographie. Als offizielles Organ der Gesellschaft fungierte am Anfang die Zeitschrift für Bücherfreunde. Innerhalb des ersten Jahres gewann die Gesellschaft fast 400 Mitglieder. Hieraus lassen sich Rückschlüsse auf die geringe Auflage der Zeitschrift ziehen; Weitere auf Anfrage / Preis nach Absprache und Zustand (Kistengang 800/1000) - 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915 alles komplett in 2 Bänden bis auf 1908/1909, hier nur Band 1; * Die Photos sind original von uns erstellt worden, u.a. erkennbar an einem kleinen weißen Stück Papier im oberen Schnitt. Ab und an verwenden Suchmaschinen Verlagsphotos, bei den Portalen selbst, werden aber nur unsere Originalphotos gezeigt.

-

Our Inner Conflicts. A Constructive Theory of Neurosis. Mit einem Vorwort (Preface) und einer Einleitung (Introduction) der Verfasserin.With an Index.

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

EUR 40,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Erstausgabe. First Imprint. 250 (6) Seiten. 21,8 cm. Einkleber auf dem Vorsatz: Presented by the People of the United States of America. Sehr guter Zustand. Mit zusätzlicher Einbandfolierung versehen. Unlike Freud, Horney does not regard neurosis as rooted in instinct. In her words, her theory is constructive because "it allows us for the first time to tackle and resolve neurotic hopelessness. . . . Neurotic conflicts cannot be resolved by rational decision. . . . But [they] can be resolved by changing the conditions within the personality that brought them into being." Im vorliegenden Buch gelingt es der Autorin, ihre Neurosenlehre höchst einleuchtend und gemeinverständlich darzustellen. Sie zeigt, wie der Therapeut schwere Störungen angeht und wie sich leichte Konflikte weitgehend selbst lösen lassen. Karen Horney ist der festen Überzeugung, dass jeder Mensch sich Zeit seines Lebens ändern und an seiner Fortentwicklung weiterarbeiten kann. Insofern ist für sie die Therapie psychischer Störungen nicht bloß Symptombehandlung, sondern Persönlichkeitsbildung- Karen Clementine Theodore Horney geb. Danielsen (* 16. September 1885 in Hamburg-Blankenese; 4. Dezember 1952 in New York) war eine deutsche Psychoanalytikerin und Vertreterin der Neopsychoanalyse. Leben 1906 begann Karen Horney gegen den Wunsch ihres Vaters, eines norwegischen Kapitäns, aber unterstützt von ihrer aus Holland stammenden Mutter Clothilde Marie van Ronzelen und ihres älteren Bruders als eine der ersten Frauen in Deutschland in Freiburg im Breisgau Medizin zu studieren. Dort lernte sie am 14. Juli 1907 über ihren Studienkollegen, den späteren Psychoanalytiker Carl Müller-Braunschweig, den Wirtschaftsstudenten Oskar ( Heinrich Wilhelm Oskar ) Horney kennen, den sie am 31. Oktober 1909 heiratete, bevor sie mit ihm und ihrer Mutter Sonni nach Berlin zog, um an der Charité weiter zu studieren, während ihr Mann in der Industrie zu arbeiten begann. Überlastet durch Studium, Haushalt und erste Schwangerschaft begann sie 1911 wie Müller-Braunschweig eine Psychoanalyse bei Karl Abraham und brachte am 29. März ihre erste Tochter Sonni Brigitte ( die spätere Schauspielerin Brigitte Horney ) zur Welt. Nach ihrem Staatsexamen Ende des Jahres und ihrem Praktischen Jahr am Urbankrankenhaus sowie auf der psychiatrischen Abteilung des Berolinums von James Fraenkel in Lankwitz erhielt sie 1913 ihre Approbation und promovierte bis 1915 bei Karl Bonhoeffer über Psychosen nach Kopfverletzungen, während sie 1913 ihre Tochter Marianne, die später ebenfalls Psychoanalytikerin wurde, und am 29. November 1916 als dritte Renate zur Welt brachte. 1915 arbeitete sie kurz als Assistentin in der Poliklinik von Hermann Oppenheim und dann bis 1918 an einem Berliner Psychiatrischen Krankenhaus. 1919 eröffnete sie eine eigene Praxis als Psychoanalytikerin und wirkte am Berliner Psychoanalytischen Institut als Lehranalytikerin, blieb aber auch für Anregungen von anderen Seiten offen, so dass sie sich beispielsweise 1928 im Vorstand der Berliner Ortsgruppe der schulenübergreifenden Allgemeinen Ärztlichen Gesellschaft für Psychotherapie engagierte. 1932 verließ Karen Horney Deutschland, um in den USA zunächst als Direktionsassistentin unter Franz Alexander am Psychoanalytischen Institut in Chicago zu arbeiten. Nach verschiedenen Auseinandersetzungen in der amerikanischen psychoanalytischen Gesellschaft gründete Karen Horney 1942 zusammen mit einer Reihe anderer Analytiker (u. a. Erich Fromm) eine neue Gesellschaft, die Association for the Advancement of Psychoanalysis" und gründete ein eigenes psychoanalytisches Institut, das auch heute noch unter dem Namen Karen Horney Institut" existiert. Horney verstarb am 4. Dezember 1952 in New York im Alter von 67 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Psychoanalytische Konzepte Wie Sigmund Freud hielt Horney die Erfahrungen der Kindheit für sehr wichtig. Während Freud aber die inneren Konflikte betonte, beschäftigte sich Horney mit Konflikten aufgrund sozialer Beziehungen, in.

-

Ergreifen, was zu fassen ist : aus den illustrierten Reisetagebüchern, Reise durch die USA 1929. Heinz Wever. [Hrsg.: Hanne Wever]

Anbieter: Versandantiquariat Claudia Graf, Lüdenscheid, Deutschland

EUR 12,99

Währung umrechnenEUR 17,99 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb°°Pp. Zustand: Gut. 89 S. : Ill., Kt. ; 30 cm, > 500g - gut mit altersgemäß wenigen Spuren am Einband u. innen, Seitenpapier leicht gedunkelt, Orig.-Schutzumschlag hat etwas gelitten (vorne mit einem Riss und deutlichen Knicken) / ü --- aus den illustrierten Reisetagebüchern, Reise durch die USA 1929 // --- Klappentext: Reisetagebücher des Jahres 1929 Um seine Eltern im abgeschiedenen Dorf des Sauerlandes die Reise in den ,Wilden Westen" miterleben zu lassen, führte Heinz Wever diese Tagebücher: berichtete in Bildern, malte in Worten und vermittelte auch uns heute frühere U.S.A. - Eindrücke in lebendiger, farbiger Fülle. Kenntnisse des Landes und spontanes Erfassen vor Ort öffneten Wevers Auge für das Erlebenswerte, das er mit seinem ganzen Wesen und Temperament durchfühlte. Heinz Wever (1890-1966) war ein deutscher Maler und Autor plattdeutscher Texte und Bücher. Ab 1911 bis zum Beginn des 1. Weltkrieges und von 19191 bis 1923 besuchte er die Kunstakademie in Düsseldorf. s Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 756.

-

Karl Abraham : sein Leben für die Psychoanalyse ; eine Biographie. Von Hilda Abraham. [Aus d. Engl. übertr. von Hans-Horst Henschen].

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

EUR 19,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 191 S. ; 21 cm. Gutes Exemplar; Umschlag mit m. kl. Läsuren; Besitzerstempel auf Vorsatz. - (Arbeits-)Exemplar mit Beilagen. - Karl Abraham (* 3. Mai 1877 in Bremen; 25. Dezember 1925 in Berlin) war ein deutscher Neurologe und Psychiater und als solcher ein bedeutender Vertreter der Psychoanalyse und deren Wegbereiter in Deutschland. . (wiki) // Die Autorin dieses Buches, Hilda C. Abraham, geb. 1907 in Zürich, war die Tochter des ersten deutschen Psychoanalytikers Dr. Karl Abraham. Sie wuchs in Berlin auf, studierte dort Medizin und wurde nach ihrer Emigration Lehranalytikerin der British Psychoanalytical Society in London. Dort starb sie am 3. Oktober 1971 und hinterließ die fast vollendete Biographie ihres Vaters, die der Kindler Verlag hier vorlegt. Karl Abraham wurde am 3. Mai 1877 in Bremen geboren, drei Tage vor Sigmund Freuds 21. Geburtstag. Karl Abraham hatte in Würzburg und in Freiburg Medizin studiert. Nach intensiver Tätigkeit an der psychiatrischen Anstalt "Burghölzli" in Zürich als Assistenzarzt unter Eugen Bleuler und C. G. Jung als Oberarzt wurde er zu einem der ersten Weggenossen Freuds, dem er bis zu seinem frühen Tod am Weihnachtstag des Jahres 1925 aus wissenschaftlicher Überzeugung und freundschaftlicher Treue verbunden blieb. Karl Abraham hatte sich zum Jahreswechsel 1907/08 als Psychiater und Neurologe in Berlin am Schöneberger Ufer niedergelassen und schon 1908 die erste Zusammenkunft der Berliner Psychoanalytischen Vereinigung abgehalten. Von Berlin aus trieb Abraham die Verbreitung der Psychoanalyse in Deutschland durch sein persönliches Engagement als führender Kopf voran, so daß bereits 1920 von ihm und Dr. Max Eitingon das Berliner Psychoanalytische Institut als erste Lehrstätte in der Welt und als Modell aller zukünftigen gegründet werden konnte. Vierzehn Jahre vor Freuds Tod in London starb sein wohl bedeutendster Schüler Karl Abraham in Berlin. Das Buch wird durch ein hier erstmals veröffentlichtes Dokument ergänzt - eine Aufzeichnung Karl Abrahams über einen neurotischen Kindheitskonflikt seiner Tochter Hilda. (Verlagstext) / INHALT : Vorwort von Gerhard Maetze --- Vorbemerkung von Dinora Pines --- Familie, Kindheit und Jugend --- 1887-1895 --- Studentenzeit --- 1895 --- Berlin --- 1901 --- Zürich --- 1904 --- Psychoanalytische Praxis in Berlin 1908 --- 1911 und 1912 --- Segantini --- Amenhotep --- 1913-1914 --- Jungs Abfall --- 1913-14 --- Der Krieg --- 1914-1918 --- Arbeiten aus der Kriegszeit 1914-1918 --- Klein Hilda: Tagträume und ein Symptom bei einem siebenjährigen Mädchen von Karl Abraham --- Vorbemerkung von Dinora Pines --- Bibliographie --- Namenregister. ISBN 9783463006505 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550 Originalleinen mit illustr. Schutzumschlag.

-

Zeitschrift für Bücherfreunde, 2. Jahrgang 1898. Erster Band 1898/1899

Verlag: Velhagen & Klasing, Bielefled, Leipzig, 1898

Anbieter: Gebrauchtbücherlogistik H.J. Lauterbach, Gummersbach, NRW, Deutschland

EUR 20,82

Währung umrechnenEUR 17,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbHalbleinen. Zustand: Gut. 29,5x20,5cm VIII.; IV.; 272; mit Beiblatt. Halbleinen. Zustand: Gut gering gebräunt-gering wellig (Innen); Ex Libris vor dem Titelblatt; Einband (Außen) hat leichte Gebrauchsspuren; Hinterdeckelgelenk oben etwas über 10cm eingerissen; Fedor von Zobeltitz gründete am 1. Januar 1899 zusammen mit Ottman, Jellinek, Heyck, Witkowski, Kürschner und Weisstein die Gesellschaft der Bibliophilen. Ihre Ziele waren die Herausgabe anspruchsvoller Publikationen und das Informieren über Bibliophilie und Bibliographie. Als offizielles Organ der Gesellschaft fungierte am Anfang die Zeitschrift für Bücherfreunde. Innerhalb des ersten Jahres gewann die Gesellschaft fast 400 Mitglieder. Hieraus lassen sich Rückschlüsse auf die geringe Auflage der Zeitschrift ziehen; Weitere auf Anfrage / Preis nach Absprache und Zustand (Kistengang 800/1000) - 1903/1904, 1904/1905, 1905/1906, 1906/1907, 1907/1908, 1908/1909, 1910/1911, 1911/1912, 1912/1913, 1913/1914, 1914/1915 alles komplett in 2 Bänden bis auf 1908/1909, hier nur Band 1; * Die Photos sind original von uns erstellt worden, u.a. erkennbar an einem kleinen weißen Stück Papier im oberen Schnitt. Ab und an verwenden Suchmaschinen Verlagsphotos, bei den Portalen selbst, werden aber nur unsere Originalphotos gezeigt.

-

Ostwind Westwind. Roman.

Verlag: Buchgemeinschaft Donauland, Wien / Bertelsmann Reinhard Mohn OHG, Gütersloh o.J.

Sprache: Deutsch

Anbieter: Buchhandlung Gerhard Höcher, Wien, AT, Österreich

Verbandsmitglied: GIAQ

EUR 5,80

Währung umrechnenEUR 19,80 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. 348 Seiten, Sehr guter Zustand - leichte Gebrauchsspuren. Buchgemeinschaftsausgabe des im Alfred Scherz Verlag erschienenen Titels. Aus dem Englischen ("East Wind, West Wind", 1930) übersetzt von Richard Hoffmann. Autorinnenporträt: Pearl Sydenstricker Buck (Pseudonym: John Sedges; geboren am 26. Juni 1892 in Hillsboro, West Virginia; gestorben am 6. März 1973 in Danby, Vermont) war eine US-amerikanische Schriftstellerin. Ihr Geburtsname Sydenstricker findet sich in der häufig verwendeten Schreibweise Pearl S. Buck wieder. Buck wurde 1938 für ihre reichen und wahrhaft epischen Schilderungen des chinesischen Bauernlebens und für ihre biographischen Meisterwerke" mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Sechs Jahre zuvor hatte sie für ihren Roman Die gute Erde bereits den Pulitzer-Preis erhalten. Buck war die Tochter des presbyterianischen Missionars Absalom Sydenstricker (18521931) und dessen Ehefrau Caroline Stulting (18571921). Der Naturwissenschaftler Edgar Sydenstricker (18811936) war ihr Bruder, die Schriftstellerin Grace Sydenstricker Yaukey, (18991994; Pseudonym Cornelia Spencer) ihre Schwester. Im Frühjahr 1892 reisten ihre Eltern, die im Kaiserreich China lebten, für die Geburt ihrer Tochter Pearl zurück in die USA. Im Herbst desselben Jahres kehrte die Familie bereits nach China zurück und ließ sich in Huai'an nieder. Vier Jahre später zogen sie nach Zhenjiang. 1911 begann Buck am Randolph College in Lynchburg (Virginia) zu studieren. 1914 kehrte Buck nach China zurück und begann nach dem Vorbild ihrer Eltern für die Presbyterian Missionary zu arbeiten. Dabei lernte sie den Missionar John Lossing Buck (18901975) kennen, den sie 1918 heiratete. Ihre 1920 geborene Tochter Carol (gestorben 1992) litt unter der Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie, die zu damaliger Zeit noch ungenügend erforscht war und zu einer dauerhaften geistigen Behinderung führte. Die folgenden zwei Jahre arbeitete sie zusammen mit ihrem Ehemann in Suzhou (Anhui). Anschließend nahm sie einen Ruf an die Nanjing-Universität an. Sie ließ sich mit ihrem Ehemann in Nanjing nieder und lehrte dort bis 1933 Englische Literatur und Sprache. 1924 reiste Buck zusammen mit ihrem Ehemann in die USA; u. a. erwarb sie an der Cornell University ihren Master of Arts. Bevor sie wieder nach China zurückkehrten, adoptierten sie 1925 das Mädchen Janice. Als 1927 der Bürgerkrieg ausbrach, flüchtete die Familie nach Shanghai und von dort kurze Zeit später nach Japan. Erst ein Jahr später konnten sie nach Nanjing zurückkehren. 1929 trennte sich Buck von ihrem Ehemann und ging in die USA zurück. Anlässlich der Verhandlungen ihres Romans East Wind. West Wind lernte sie den Verleger Richard J. Walsh (18861960) kennen. Sie kehrte nochmals für kurze Zeit nach China zurück, aber bereits 1934 ließ sich Buck für immer in den USA nieder. Im darauffolgenden Jahr wurde sie offiziell geschieden und heiratete Richard J. Walsh, mit dem sie sich später in Pennsylvania niederließ. Sie war Mitglied im Pen and Brush Club, einer Organisation in New York für Künstlerinnen und Schriftstellerinnen. Pearl S. Buck starb am 6. März 1973 in Danby, Vermont und fand dort auch ihre letzte Ruhestätte. Die Konfrontation mit amerikanischer und fernöstlicher Kultur hatte einen großen Einfluss auf das Werk der Schriftstellerin, die sich für Toleranz und Völkerverständigung einsetzte. Als eines ihrer Meisterwerke gilt der Roman The Good Earth aus dem Jahr 1931, der 1933 mit dem Titel Die gute Erde ins Deutsche übersetzt wurde. Er stellt anschaulich und warmherzig das alltägliche bäuerliche Leben in China dar. In ihrem Buch The Child Who Never Grew (etwa: Das Kind, das nie aufwuchs, auf Deutsch unter dem Titel Geliebtes unglückliches Kind 1950 im Zsolnay Verlag veröffentlicht) fasste sie 1950 all ihre leidvollen Erfahrungen, die sie mit ihrer Tochter gemacht hat, zusammen. Sie hat in diesem Buch weder den Namen ihrer Tochter genannt, noch spielt ihr Ehemann irgendeine Rolle. Sie veröffentlicht.

-

Meyers großes Konversations-Lexikon: 24. Band. Jahres-Supplement 1911 - 1912Enthält: Ergänzungen und Nachträge / Gesamtverzeichnis der Beilagen zu Band I-XXX. Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens.

Verlag: Leipzig und Wien, Bibliographisches Institut, 1913, 6., gänzlich neubearbeitete und vermehrte Auflage., 1913

Anbieter: Antiquariat Carl Wegner, Berlin, B, Deutschland

Verbandsmitglied: GIAQ

EUR 30,00

Währung umrechnenEUR 9,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbHardcover. 25,2x16,5 cm. Schwarzer Originalhalblederband mit goldgeprägtem Rückentitel und -schmuck. Der Einband ist insgesamt etwas beschabt und randbestoßen. 1018 (6) Seiten mit zahlreichen, teils farbigen Textabbildungen, Tafeln, Karten u. a. Titelblatt mit geschwärztem Stempel, einzelne Blätter und Tafeln sind etwas randlädiert und teils lose. Das Papier ist leicht wellig, aber insgesamt sauber. Noch ganz guter Gesamtzustand. -- Bitte Portokosten außerhalb EU erfragen! / Please ask for postage costs outside EU! / S ' il vous plait demander des frais de port en dehors de l ' UE! -- Genießen Sie den Frühling mit einem guten Buch ! K05998.

-

Des Lebens ganze Fülle. Roman.

Verlag: Buchgemeinschaft Donauland, Wien / Bertelsmann Reinhard Mohn OHG, Gütersloh 1970 (o.J.)., 1970

Sprache: Deutsch

Anbieter: Buchhandlung Gerhard Höcher, Wien, AT, Österreich

Verbandsmitglied: GIAQ

EUR 6,80

Währung umrechnenEUR 19,80 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 348 Seiten, Sehr guter Zustand - leichte Gebrauchsspuren. Buchgemeinschaftsausgabe des im Alfred Scherz Verlag erschienenen Titels. Aus dem Englischen ("The Time is Noon", 1966) übersetzt von Maria Meinert. Autorinnenporträt: Pearl Sydenstricker Buck (Pseudonym: John Sedges; geboren am 26. Juni 1892 in Hillsboro, West Virginia; gestorben am 6. März 1973 in Danby, Vermont) war eine US-amerikanische Schriftstellerin. Ihr Geburtsname Sydenstricker findet sich in der häufig verwendeten Schreibweise Pearl S. Buck wieder. Buck wurde 1938 für ihre reichen und wahrhaft epischen Schilderungen des chinesischen Bauernlebens und für ihre biographischen Meisterwerke" mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Sechs Jahre zuvor hatte sie für ihren Roman Die gute Erde bereits den Pulitzer-Preis erhalten. Buck war die Tochter des presbyterianischen Missionars Absalom Sydenstricker (18521931) und dessen Ehefrau Caroline Stulting (18571921). Der Naturwissenschaftler Edgar Sydenstricker (18811936) war ihr Bruder, die Schriftstellerin Grace Sydenstricker Yaukey, (18991994; Pseudonym Cornelia Spencer) ihre Schwester. Im Frühjahr 1892 reisten ihre Eltern, die im Kaiserreich China lebten, für die Geburt ihrer Tochter Pearl zurück in die USA. Im Herbst desselben Jahres kehrte die Familie bereits nach China zurück und ließ sich in Huai'an nieder. Vier Jahre später zogen sie nach Zhenjiang. 1911 begann Buck am Randolph College in Lynchburg (Virginia) zu studieren. 1914 kehrte Buck nach China zurück und begann nach dem Vorbild ihrer Eltern für die Presbyterian Missionary zu arbeiten. Dabei lernte sie den Missionar John Lossing Buck (18901975) kennen, den sie 1918 heiratete. Ihre 1920 geborene Tochter Carol (gestorben 1992) litt unter der Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie, die zu damaliger Zeit noch ungenügend erforscht war und zu einer dauerhaften geistigen Behinderung führte. Die folgenden zwei Jahre arbeitete sie zusammen mit ihrem Ehemann in Suzhou (Anhui). Anschließend nahm sie einen Ruf an die Nanjing-Universität an. Sie ließ sich mit ihrem Ehemann in Nanjing nieder und lehrte dort bis 1933 Englische Literatur und Sprache. 1924 reiste Buck zusammen mit ihrem Ehemann in die USA; u. a. erwarb sie an der Cornell University ihren Master of Arts. Bevor sie wieder nach China zurückkehrten, adoptierten sie 1925 das Mädchen Janice. Als 1927 der Bürgerkrieg ausbrach, flüchtete die Familie nach Shanghai und von dort kurze Zeit später nach Japan. Erst ein Jahr später konnten sie nach Nanjing zurückkehren. 1929 trennte sich Buck von ihrem Ehemann und ging in die USA zurück. Anlässlich der Verhandlungen ihres Romans East Wind. West Wind lernte sie den Verleger Richard J. Walsh (18861960) kennen. Sie kehrte nochmals für kurze Zeit nach China zurück, aber bereits 1934 ließ sich Buck für immer in den USA nieder. Im darauffolgenden Jahr wurde sie offiziell geschieden und heiratete Richard J. Walsh, mit dem sie sich später in Pennsylvania niederließ. Sie war Mitglied im Pen and Brush Club, einer Organisation in New York für Künstlerinnen und Schriftstellerinnen. Pearl S. Buck starb am 6. März 1973 in Danby, Vermont und fand dort auch ihre letzte Ruhestätte. Die Konfrontation mit amerikanischer und fernöstlicher Kultur hatte einen großen Einfluss auf das Werk der Schriftstellerin, die sich für Toleranz und Völkerverständigung einsetzte. Als eines ihrer Meisterwerke gilt der Roman The Good Earth aus dem Jahr 1931, der 1933 mit dem Titel Die gute Erde ins Deutsche übersetzt wurde. Er stellt anschaulich und warmherzig das alltägliche bäuerliche Leben in China dar. In ihrem Buch The Child Who Never Grew (etwa: Das Kind, das nie aufwuchs, auf Deutsch unter dem Titel Geliebtes unglückliches Kind 1950 im Zsolnay Verlag veröffentlicht) fasste sie 1950 all ihre leidvollen Erfahrungen, die sie mit ihrer Tochter gemacht hat, zusammen. Sie hat in diesem Buch weder den Namen ihrer Tochter genannt, noch spielt ihr Ehemann irgendeine Rolle. Sie veröffentlichte 80 We.

-

Lebendiger Bambus. Roman.

Verlag: Bertelsmann Lesering, Gütersloh o.J.(um 1962)., 1962

Sprache: Deutsch

Anbieter: Buchhandlung Gerhard Höcher, Wien, AT, Österreich

Verbandsmitglied: GIAQ

EUR 6,80

Währung umrechnenEUR 19,80 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. 446 Seiten, Sehr guter Zustand - leichte Gebrauchsspuren. Buchgemeinschaftsausgabe des im Alfred Scherz Verlag erschienenen Titels. Aus dem amerikanischen Englischen ("The Living Reed", 1963) übertragen von Margitta de Hervas (EA Bern 1964). Autorinnenporträt: Pearl Sydenstricker Buck (Pseudonym: John Sedges; geboren am 26. Juni 1892 in Hillsboro, West Virginia; gestorben am 6. März 1973 in Danby, Vermont) war eine US-amerikanische Schriftstellerin. Ihr Geburtsname Sydenstricker findet sich in der häufig verwendeten Schreibweise Pearl S. Buck wieder. Buck wurde 1938 für ihre reichen und wahrhaft epischen Schilderungen des chinesischen Bauernlebens und für ihre biographischen Meisterwerke" mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Sechs Jahre zuvor hatte sie für ihren Roman Die gute Erde bereits den Pulitzer-Preis erhalten. Buck war die Tochter des presbyterianischen Missionars Absalom Sydenstricker (18521931) und dessen Ehefrau Caroline Stulting (18571921). Der Naturwissenschaftler Edgar Sydenstricker (18811936) war ihr Bruder, die Schriftstellerin Grace Sydenstricker Yaukey, (18991994; Pseudonym Cornelia Spencer) ihre Schwester. Im Frühjahr 1892 reisten ihre Eltern, die im Kaiserreich China lebten, für die Geburt ihrer Tochter Pearl zurück in die USA. Im Herbst desselben Jahres kehrte die Familie bereits nach China zurück und ließ sich in Huai'an nieder. Vier Jahre später zogen sie nach Zhenjiang. 1911 begann Buck am Randolph College in Lynchburg (Virginia) zu studieren. 1914 kehrte Buck nach China zurück und begann nach dem Vorbild ihrer Eltern für die Presbyterian Missionary zu arbeiten. Dabei lernte sie den Missionar John Lossing Buck (18901975) kennen, den sie 1918 heiratete. Ihre 1920 geborene Tochter Carol (gestorben 1992) litt unter der Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie, die zu damaliger Zeit noch ungenügend erforscht war und zu einer dauerhaften geistigen Behinderung führte. Die folgenden zwei Jahre arbeitete sie zusammen mit ihrem Ehemann in Suzhou (Anhui). Anschließend nahm sie einen Ruf an die Nanjing-Universität an. Sie ließ sich mit ihrem Ehemann in Nanjing nieder und lehrte dort bis 1933 Englische Literatur und Sprache. 1924 reiste Buck zusammen mit ihrem Ehemann in die USA; u. a. erwarb sie an der Cornell University ihren Master of Arts. Bevor sie wieder nach China zurückkehrten, adoptierten sie 1925 das Mädchen Janice. Als 1927 der Bürgerkrieg ausbrach, flüchtete die Familie nach Shanghai und von dort kurze Zeit später nach Japan. Erst ein Jahr später konnten sie nach Nanjing zurückkehren. 1929 trennte sich Buck von ihrem Ehemann und ging in die USA zurück. Anlässlich der Verhandlungen ihres Romans East Wind. West Wind lernte sie den Verleger Richard J. Walsh (18861960) kennen. Sie kehrte nochmals für kurze Zeit nach China zurück, aber bereits 1934 ließ sich Buck für immer in den USA nieder. Im darauffolgenden Jahr wurde sie offiziell geschieden und heiratete Richard J. Walsh, mit dem sie sich später in Pennsylvania niederließ. Sie war Mitglied im Pen and Brush Club, einer Organisation in New York für Künstlerinnen und Schriftstellerinnen. Pearl S. Buck starb am 6. März 1973 in Danby, Vermont und fand dort auch ihre letzte Ruhestätte. Die Konfrontation mit amerikanischer und fernöstlicher Kultur hatte einen großen Einfluss auf das Werk der Schriftstellerin, die sich für Toleranz und Völkerverständigung einsetzte. Als eines ihrer Meisterwerke gilt der Roman The Good Earth aus dem Jahr 1931, der 1933 mit dem Titel Die gute Erde ins Deutsche übersetzt wurde. Er stellt anschaulich und warmherzig das alltägliche bäuerliche Leben in China dar. In ihrem Buch The Child Who Never Grew (etwa: Das Kind, das nie aufwuchs, auf Deutsch unter dem Titel Geliebtes unglückliches Kind 1950 im Zsolnay Verlag veröffentlicht) fasste sie 1950 all ihre leidvollen Erfahrungen, die sie mit ihrer Tochter gemacht hat, zusammen. Sie hat in diesem Buch weder den Namen ihrer Tochter genannt, noch spielt ihr Ehemann irgendei.

-

Die verborgene Blume. Roman.

Verlag: Bertelsmann Lesering, Gütersloh

Sprache: Deutsch

Anbieter: Buchhandlung Gerhard Höcher, Wien, AT, Österreich

Verbandsmitglied: GIAQ

EUR 6,80

Währung umrechnenEUR 19,80 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. 316 Seiten, Sehr guter Zustand - leichte Gebrauchsspuren. Buchgemeinschaftsausgabe des im Alfred Scherz Verlag erschienenen Titels. Aus dem amerikanischen Englischen ("The Hidden Flower", 1962) übertragen von Renate Hertenstein (EA Frankfurt am Main 1962). Autorinnenporträt : Pearl Sydenstricker Buck (Pseudonym: John Sedges; geboren am 26. Juni 1892 in Hillsboro, West Virginia; gestorben am 6. März 1973 in Danby, Vermont) war eine US-amerikanische Schriftstellerin. Ihr Geburtsname Sydenstricker findet sich in der häufig verwendeten Schreibweise Pearl S. Buck wieder. Buck wurde 1938 für ihre reichen und wahrhaft epischen Schilderungen des chinesischen Bauernlebens und für ihre biographischen Meisterwerke" mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Sechs Jahre zuvor hatte sie für ihren Roman Die gute Erde bereits den Pulitzer-Preis erhalten. Buck war die Tochter des presbyterianischen Missionars Absalom Sydenstricker (18521931) und dessen Ehefrau Caroline Stulting (18571921). Der Naturwissenschaftler Edgar Sydenstricker (18811936) war ihr Bruder, die Schriftstellerin Grace Sydenstricker Yaukey, (18991994; Pseudonym Cornelia Spencer) ihre Schwester. Im Frühjahr 1892 reisten ihre Eltern, die im Kaiserreich China lebten, für die Geburt ihrer Tochter Pearl zurück in die USA. Im Herbst desselben Jahres kehrte die Familie bereits nach China zurück und ließ sich in Huai'an nieder. Vier Jahre später zogen sie nach Zhenjiang. 1911 begann Buck am Randolph College in Lynchburg (Virginia) zu studieren. 1914 kehrte Buck nach China zurück und begann nach dem Vorbild ihrer Eltern für die Presbyterian Missionary zu arbeiten. Dabei lernte sie den Missionar John Lossing Buck (18901975) kennen, den sie 1918 heiratete. Ihre 1920 geborene Tochter Carol (gestorben 1992) litt unter der Stoffwechselkrankheit Phenylketonurie, die zu damaliger Zeit noch ungenügend erforscht war und zu einer dauerhaften geistigen Behinderung führte. Die folgenden zwei Jahre arbeitete sie zusammen mit ihrem Ehemann in Suzhou (Anhui). Anschließend nahm sie einen Ruf an die Nanjing-Universität an. Sie ließ sich mit ihrem Ehemann in Nanjing nieder und lehrte dort bis 1933 Englische Literatur und Sprache. 1924 reiste Buck zusammen mit ihrem Ehemann in die USA; u. a. erwarb sie an der Cornell University ihren Master of Arts. Bevor sie wieder nach China zurückkehrten, adoptierten sie 1925 das Mädchen Janice. Als 1927 der Bürgerkrieg ausbrach, flüchtete die Familie nach Shanghai und von dort kurze Zeit später nach Japan. Erst ein Jahr später konnten sie nach Nanjing zurückkehren. 1929 trennte sich Buck von ihrem Ehemann und ging in die USA zurück. Anlässlich der Verhandlungen ihres Romans East Wind. West Wind lernte sie den Verleger Richard J. Walsh (18861960) kennen. Sie kehrte nochmals für kurze Zeit nach China zurück, aber bereits 1934 ließ sich Buck für immer in den USA nieder. Im darauffolgenden Jahr wurde sie offiziell geschieden und heiratete Richard J. Walsh, mit dem sie sich später in Pennsylvania niederließ. Sie war Mitglied im Pen and Brush Club, einer Organisation in New York für Künstlerinnen und Schriftstellerinnen. Pearl S. Buck starb am 6. März 1973 in Danby, Vermont und fand dort auch ihre letzte Ruhestätte. Die Konfrontation mit amerikanischer und fernöstlicher Kultur hatte einen großen Einfluss auf das Werk der Schriftstellerin, die sich für Toleranz und Völkerverständigung einsetzte. Als eines ihrer Meisterwerke gilt der Roman The Good Earth aus dem Jahr 1931, der 1933 mit dem Titel Die gute Erde ins Deutsche übersetzt wurde. Er stellt anschaulich und warmherzig das alltägliche bäuerliche Leben in China dar. In ihrem Buch The Child Who Never Grew (etwa: Das Kind, das nie aufwuchs, auf Deutsch unter dem Titel Geliebtes unglückliches Kind 1950 im Zsolnay Verlag veröffentlicht) fasste sie 1950 all ihre leidvollen Erfahrungen, die sie mit ihrer Tochter gemacht hat, zusammen. Sie hat in diesem Buch weder den Namen ihrer Tochter genannt, noch spielt ihr.

-

Die Töchter der Madame Liang. Roman.

Verlag: Buchgemeinschaft Donauland, Wien / Bertelsmann Reinhard Mohn OHG, Gütersloh um 1970 (o.J.)., 1970

Sprache: Deutsch

Anbieter: Buchhandlung Gerhard Höcher, Wien, AT, Österreich

Verbandsmitglied: GIAQ

EUR 7,80

Währung umrechnenEUR 19,80 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 2 verfügbar