der architekt zeitschrift des, Erstausgabe (128 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (121)

- Magazine & Zeitschriften (6)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (1)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (128)

Weitere Eigenschaften

Sprache (3)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

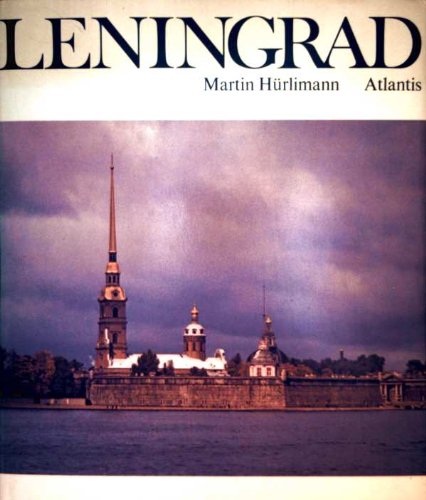

Leningrad. Mit Zeittafel, Literaturhinweisen, Register. - (=Atlantis Städtebände).

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 5,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Wie neu. Erstausgabe. 123 Seiten mit farbigen Illustrationen. 26 x 22 cm. Sehr guter Zustand. Frisches Exemplar. Wie ungelesen. - Martin Hürlimann (* 12. November 1897 in Zürich; 4. März 1984 in Zürich) war ein Schweizer Verleger und Herausgeber der Zeitschrift Atlantis. Leben: Nach der Matura in Frauenfeld studierte er Geschichte, deutsche Literatur und Philosophie an den Universitäten von Zürich, Leipzig und Berlin. Er promovierte 1924 mit der Dissertation Die Aufklärung in Zürich. Die Entwicklung des Zürcher Protestantismus im 18. Jahrhundert. 1929 gründete Hürlimann die auf die Themen Länder, Reisen, Völker spezialisierte Zeitschrift Atlantis in Berlin und 1930 den Atlantis Verlag, in den er die Reihe Orbis Terrarum des Wasmuth-Verlags aufnahm. 1933 heiratete er Bettina Kiepenheuer, die älteste Tochter des Verlegers Gustav Kiepenheuer. 1936 gründete er die Zürcher Niederlassung des Atlantis Verlags; 1939 verlegte er den Hauptsitz bedingt durch den Kriegsausbruch ganz nach Zürich, mit Zweigstelle in Freiburg im Breisgau. Als Verleger schuf Hürlimann einige Standardwerke, etwa das Atlantisbuch der Musik (1934) und Grosse Schweizer (1938), und gab 1939 den offiziellen Katalog zur Schweizerischen Landesausstellung heraus. Daneben verfasste er mit eigenen Fotografien bebilderte Artikel und Bücher. Ab 1922 sammelte er auf ausgedehnten Reisen in Europa und Asien Material für seine Texte und Fotografien und schuf damit wichtige Zeitdokumente. Der autodidaktische Fotograf wurde besonders durch seine Architekturaufnahmen bekannt. In seinen Texten befasste er sich in erster Linie mit Geschichte und Kultur verschiedener Länder sowie mit berühmten Persönlichkeiten. Sein Werk trug ihm nationale und internationale Anerkennung ein. Unter anderem wurde er 1966 mit der David-Octavius-Hill-Medaille der Fotografischen Akademie Deutscher Lichtbildner geehrt. Er war auch Präsident der Gelehrten Gesellschaft in Zürich, des Zürcher Stadttheaters sowie Zentralpräsident des Schweizer Buchhändler- und Verlegerverbands (SBVV). Sein fotografischer Nachlass befindet sich im Archiv der Schweizerischen Stiftung für die Photographie (SSP), sein Verlagsnachlass in der Zentralbibliothek Zürich. . . . Aus wikipedia-Martin_H%C3%BCrlimann_(Verleger). Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 620 Grünes Leinen mit Schutzumschlag. Bildband.

-

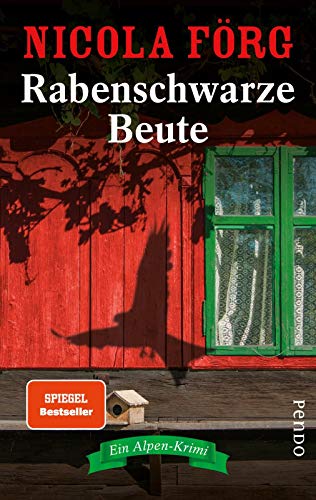

Rabenschwarze Beute. Ein Alpen-Krimi (Alpen-Krimis, Band 9). Mit einem Glossar der Dialektausdrücke.

Verlag: München ; Berlin : Pendo Verlag, 2018

ISBN 10: 3866124198 ISBN 13: 9783866124196

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 5,50

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Wie neu. Erstausgabe. 349 (3) Seiten. 21,5 cm. Umschlaggestaltung: Medienbureau Di Stefano. Lesetipp des Bouquinisten! Sehr guter Zustand. Frisches Exemplar. Wie ungelesen. »Beim Showdown in den Katakomben des Garmischer Skistadions löst Nicola Förg den wohl verzwicktesten Fall von Irmi und Kathi bisher: Rabenschwarze Beute clever ausgedacht, gut recherchiert, witzig erzählt.«, BR Abendschau, 12.03.2018. Silvester in Murnau: Ein Mann in Tarnanzug ballert mit einer Schreckschusspistole in die Nacht hinaus. Wegen der Knallerei dauert es eine Weile, bis jemandem auffällt, dass da wirklich einer totgeschossen wurde. Das Opfer, Markus Göldner, ist ein arrivierter Architekt, der aber vor allem durch sein aggressives Engagement im Vogelschutz auffiel: Er wetterte gegen Sommerfeuerwerke, gegen Böllerschützentreffen und gegen Windkraftanlagen. Da er sich so viele Feinde damit gemacht hat, kommen Irmi Mangold und Kathi Reindl mit ihren Ermittlungen kaum voran. Doch dann verschwindet die vierjährige Tochter der berühmten Modebloggerin La Jolina, und die beiden Kommissarinnen stehen plötzlich vor einem Fall, der zwar zehn Jahre zurückliegt, aber noch heute Albträume bereitet - Nicola Förg (* 13. Dezember 1962 in Kempten (Allgäu)) ist eine deutsche Reisejournalistin und Schriftstellerin. Leben: Nicola Förg ist die Tochter eines Versicherungssbezirksdirektors und einer Gymnasiallehrerin. Sie wuchs in Oberstaufen und Kempten im Allgäu auf. Sie machte Abitur am Hildegardis-Gymnasium Kempten; bereiste Australien (work&travel) und begann 1983 ein Studium der Germanistik und Geografie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Zu der Zeit gestaltete sie bereits ein Stadtmagazin in Kempten mit und war freie Mitarbeiterin beim Radio für Sportthemen. Nach dem Studienabschluss betätigte sich Förg als Redakteurin für die Magazine Traveller's World und Ski. Ab 1991 publizierte Förg als freie Journalistin Beiträge zu den Themen Reise, Touristik und Innenarchitektur in diversen Magazinen und Zeitungen. Ihre Schwerpunkte lagen im Bereich Wintersport, Winterreisen sowie Pferdehaltung und Reiterreisen. Die Länderschwerpunkte vor allem in den Alpen, Skandinavien, GB/Irland und Kanada. Sie verfasste diverse Reiseführer und Reisebildbände. Sie ist eine engagierte Tierkennerin und betreut unter anderem seit 15 Jahren die wöchentliche Tierseite im Münchner Merkur. Mit Schussfahrt" debütierte Nicola Förg 2002 als Autorin von Kriminalromanen. Ihre erste Buchreihe um den Kommissar Gerhard Weinzirl erschien im Emons Verlag und wurde später von Goldmann neu aufgelegt. Handlungsort von Förgs Weinzirl-Reihe war zu Beginn ihre Allgäuer Heimat, dann der Pfaffenwinkel. Die zweite Serie startete 2009 mit Tod auf der Piste". Die Serie um die beiden Kommissarinnen Irmi Mangold und Kathi Reindl spielt rund um Garmisch-Partenkirchen, im Ammergebirge und Außerfern. Die Bücher erreichen manchmal die Top Ten der Spiegel-Bestsellerliste. Das Merkmal der Serie sind gut recherchierte Umwelt-, Naturschutz- und Tierthemen wie z. B. Biogasanlagen, der Einsatz von Glyphosat, illegaler Welpenhandel, der Ausverkauf der Alpen. Nicola Förg wirkte an zahlreichen Krimi-Anthologien mit (u. a. Droemer Verlag, Ars Vivendi, Allitera, dtv, Heyne, Piper u.v.m). Nicola Förg wohnt und bewirtschaftet mit ihrem Mann Lutz Rudat einen Hof in Prem am Lech im Landkreis Weilheim-Schongau. . . . Aus: wikipedia-Nicola_Förg. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 455 Illustrierte Klappenbroschur mit illustrierten Klappen.

-

Korsaren und Korsette. Politische Karikaturen (1951 - 1960). Mit einem Vorwort von Werener Friedmann.

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 7,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbIllustrierter Pappband. Zustand: Sehr gut. Erstausgabe der Zusammenstellung. 70 (2) Seiten mit zahlreichen Karikaturen. 32,4 x 21,1 cm. Sehr guter Zustand. - Ernst Maria Lang (* 8. Dezember 1916 in Oberammergau; 1. August 2014 in München war ein Architekt in München und von 1947 bis 2003 Karikaturist der Süddeutschen Zeitung. Biografie: Lang wuchs in Oberammergau auf, wo seine Kindheit durch Eindrücke vom Passionsspiel, ein bisschen Weihrauch und viel Gesang" geprägt wurde. Sein Vater war der akademische Bildhauer und Passionsspielleiter Georg Johann Lang (* 1891; 1968). Zu seinen Vorfahren gehört der Geistliche Rat Joseph Alois Daisenberger (* 1799; 1883), der Verfasser des Textes der weltberühmten Oberammergauer Passionsspiele. Nachdem sich Lang bereits seit seinem zwölften Lebensjahr mit satirischen Zeichnungen befasst hatte, führte 1934 eine Karikatur wegen Verächtlichmachung des Nationalsozialismus" zu seinem Ausschluss aus der Hitlerjugend. 1936 bestand er sein Abitur am Gymnasium des Benediktinerklosters Ettal. Danach leistete er Reichsarbeitsdienst in der Thüringer Rhön, zwei Jahre Wehrdienst bei den Pionieren in Ingolstadt und schließlich Kriegsdienst. Der Zweite Weltkrieg habe ihm gleich ein paar Mal das Fell durchlöchert", kommentierte Lang später lakonisch. Nach Kriegsende studierte er Architektur an der Technischen Hochschule München und schloss 1947 als Diplom-Ingenieur ab. Von 1947 bis 1949 arbeitete er als Assistent an der Technischen Hochschule München. 1947 wurde Ernst Maria Lang politischer Karikaturist bei der liberalen Süddeutschen Zeitung, die zwei Jahre zuvor als erste Münchner Lizenzzeitung der Amerikanischen Besatzungszone gegründet worden war. Von 1949 bis 1950 zeichnete er auch für die satirische Zeitschrift Der Simpl. Seit 1950 betätigte sich Lang als selbständiger Architekt in München. Ab November 1954 wurde Lang Karikaturist beim Bayerischen Fernsehen, das im selben Monat seinen Sendebetrieb aufgenommen hatte. Bis 1989 zeichnete er v.a. für die Sendung Bayern Report". Zwischen 1961 und 1981 leitete er das Berufsbildungszentrum für Bau und Gestaltung in München. Von 1965 bis 1971 war Lang Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Architekten in Bayern und von 1971 bis 1991 Präsident der Bayerischen Architektenkammer, deren Ehrenpräsident er seit 1991 ist. Am 29. September 2003 meldete die Rubrik Kultur & Szene" von br-online-de, dass die Leser der Süddeutschen Zeitung künftig auf das barocke Signatur-L' würden verzichten müssen: Ernst Maria Lang seit fünf Dekaden politischer Zeichner' bei der SZ und etliche Jahre auch beim BR, legt seine Feder trocken." Lang hatte in der Süddeutschen Zeitung weit über 4.000 Karikaturen veröffentlicht. Am 27. November 1947 war seine erste Zeichnung gedruckt worden, am 20. September 2003 seine letzte. . Langs Zeichnungen sind Bestandteil der Neuen Sammlung in München und befinden sich in der Pinakothek der Moderne, eine Ehre, die politischen Karikaturisten nur selten zuteil wird. Familie: Ernst Maria Lang heiratete 1941 Liselotte Waldvogel ( 1985). Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor: Petra (* 1941; 1995), Michaela (* 1944), Florian (* 1946; 2003) und die Zwillinge Barbara und Susanne (* 1948). Seit 1986 lebt er mit Erika Helmbrecht zusammen. . . Aus: wikipedia-Ernst_Maria_Lang. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 530.

Mehr Angebote von anderen Verkäufern bei ZVAB

Gebraucht ab EUR 19,00

Mehr entdecken Hardcover Erstausgabe Signiert

-

Das Paradies. [34] Erzählungen. Aus dem Italienischen von E.-A. Nicklas. Originaltitel: Il Paradiso. - (=Gesammelte Werke in Einzelausgaben / Alberto Moravia Weltliteratur des XX. Jahrhunderts).

Verlag: München/Wien/Basel, Desch Verlag, 1973

ISBN 10: 3420046669 ISBN 13: 9783420046667

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 7,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Deutsche Erstausgabe. 213 (3) Seiten. 20,3 cm. Schutzumschlagentwurf: Christel Aumann. Guter Zustand. Seiten papierbedingt leicht gebräunt. Schutzumschlag mit Randläsuren. - Alberto Moravia (* 28. November 1907 in Rom; 26. September 1990 ebenda; eigentlich Alberto Pincherle) war ein italienischer Schriftsteller. Leben: Alberto Pincherle wurde als zweites von vier Kindern einer jüdisch-katholischen Familie in der via Giovanni Sgambati in Rom geboren. Der jüdische Vater Carlo, ein Architekt und Maler, stammte aus Venedig. Seine katholische Mutter, Teresa Iginia (Gina) De Marsanich, kam aus Ancona. Moravia, das lateinische Wort für Mähren, ist ein Kunstname, den sich der Schriftsteller - in Anlehnung an den Familiennamen der väterlichen Großmutter - später zulegte. Im Alter von neun Jahren erkrankte der kleine Alberto an Knochentuberkulose und verbrachte zwischen 1916 und 1925 seine meiste Zeit in Sanatorien, u.a. zwei Jahre im "Sanatorio Codivilla" in Cortina d'Ampezzo. In dieser Zeit las er viel; die Bücher von Giacomo Leopardi und Carlo Goldoni, J.N. Arthur Rimbaud und Molière, Giovanni Boccaccio und Alessandro Manzoni, William Shakespeare und Charles Dickens, Nikolai Gogol und besonders Dostojewski wurden zu seinen wichtigsten Begleitern. Nach seiner Entlassung aus dem Sanatorium begann er 1925 mit den Aufzeichnungen seines Debüt-Romans Die Gleichgültigen. Das Buch schildert das ereignisarme Leben der verwitweten Mariagrazia, ihres Liebhabers Leo und ihrer beiden gerade erwachsen gewordenen Kinder. Die beiden großen Themen, die alle nachfolgenden Werke bestimmen die Macht von Sexus und Geld sind hier schon angelegt. Die Teilnahmslosigkeit und Lethargie der Hauptpersonen bestimmen den Ton und die Stimmung des Buches. Dieser 1929 publizierte Roman, den Moravia auf eigene Kosten drucken ließ, war einer der ersten existenzialistischen Romane. Schon 1927 hatte Moravia begonnen, seine ersten Erzählungen in der Zeitschrift '900 zu veröffentlichen. In den 1930er Jahren arbeitete er als Auslandskorrespondent für italienische Tageszeitungen. Aufgrund dieser Arbeit bereiste er Polen, die Republik China, Mexiko und die USA. 1936 lernte er die Schriftstellerin Elsa Morante (1912-1985) kennen, die er 1941 heiratete. Seine journalistischen Arbeiten brachten ihn jedoch bereits in den 1930er Jahren in Konflikt mit dem faschistischen Regime unter Benito Mussolini sowie dem Vatikan. Dies führte dazu, dass er Schreibverbot erhielt und seine Arbeit verlor. Er zog sich daraufhin nach Capri zurück, wo er zwischen 1941 und 1943 lebte. Dort begann er seine schriftstellerische Arbeit wieder aufzunehmen und rächte sich an dem Regime mit einer Satire über den Faschismus: La mascherata. . .Noch im selben Jahr hatte Moravia den Premio Strega, einen bedeutenden italienischen Literaturpreis für seine Erzählungen erhalten. 1953 gründete er mit Alberto Carocci die Zeitschrift "Nuovi Argomenti", für die Moravia - zusammen mit seinem Freund Pier Paolo Pasolini - als Redakteur arbeitete. 1954 und 1959 legte Moravia die beiden Bände seiner römischen Erzählungen vor. Darin ist Moravia auf der Höhe seiner Erzählkunst: Pfiffige Gauner und notorische Pechvögel, Taschen- und Tagediebe, Kellner, Taxifahrer, Vorstadtmusiker und Filmstatisten, Hausmädchen, Blumenverkäuferinnen und Gelegenheitsprostituierte berichten von ihren vielfältigen Abenteuern. So ergibt sich ein Mosaik des römischen Lebens, und Moravia führt die niemals schmerzfreie Kunst des Überlebens nicht als Drama, sondern als Komödie vor. Mit Die Langeweile (La noia) gelang Moravia 1960 noch einmal ein Welterfolg. Er variierte darin noch einmal das Thema der Gleichgültigkeit aus seinem ersten Roman. Doch Sexualität gibt es hier nicht mehr als Kommunikation zwischen zwei Menschen, sie wird vielmehr auf eine beziehungslose Triebhaftigkeit reduziert. Nach der Trennung von seiner Frau Elsa 1962 lebte er lange Zeit mit der Schriftstellerin Dacia Maraini (*1936) zusammen. 1986 sorgte seine Heirat mit der um 47 Jahre jüngeren Span.

-

Das Bildwerk. Eine Anleitung zum Erleben von Werken der Baukunst, Bildhauerei und Malerei. Mit einer Einleitung des Verfassers. Mit 30 Bildbeispielen.

Verlag: Berlin: Deutsche Buchgemeinschaft, 1925

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 7,40

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Erstausgabe. 234 (3) Seiten und 15 Blatt mit 30 schwarzweiß Abbildungen auf Fotopapier. Aus der Bibliothek von Herbert Post. Sehr guter Zustand. Dekoratives Exemplar. Mit einer privaten Widmung für Herbert Post auf dem Vorsatz. Aus der Einleitung: Da bietet sich nun eine Hilfe, die die ehrliche Wissenschaft seit jeher angewendet hat. Seit jeher geht Wissenschaft darauf aus, der Fülle des Neuen gegenüber dadurch ihre Herrschaft zu wahren, daß sie sich eine einheitliche Methode schafft, der jede neue Tatsache unterworfen wird. Mögen der Tatsachen noch so viele werden: dadurch, daß jede in gleicher Weise "angefaßt" wird, verliert die Fülle des Materiales ihre Schrecken. Es ist, um ein ganz durchsichtiges Bild zu geben, so, wie die ein für allemal festgesetzten Methoden der "Messung" den Astronomen zur Beherrschung aller der an Zahl unendlichen Großen des Weltalls fuhren. Die einmal erlernte Methode läßt ihn niemals die Sicherheit verlieren, denn sowie eine neue Tatsache auftaucht, wird sie in das Netz der Messung gespannt und damit beherrscht. - Max Deri (geboren am 3. Januar 1878 in Pressburg, Österreich-Ungarn als Max Deutsch; gestorben am 2. September 1938 in Los Angeles) war Kunsthistoriker, Kunstkritiker und Psychologe. Er gilt als bekannter Kunstkritiker und -schriftsteller in der Weimarer Republik. Leben und Werk: Deri wurde 1878 als Sohn des Advokaten und Stadtrats in Pressburg Ignaz Deutsch und der Therese Pollak geboren. Als der Vater Chefredakteur der Wiener Allgemeinen Zeitung wurde, zog die Familie nach Wien. Dort absolvierte Deri 1897 am Akademischen Gymnasium seine Matura. Anschließend studierte er bis 1901 Maschinenbau an der Technischen Hochschule Berlin-Charlottenburg. Bereits zum Wintersemester 1901/02 immatrikulierte er sich an der Philosophischen Fakultät der Berliner Universität. Er studierte dort Kunstgeschichte, nur im Sommersemester 1902 studierte er in Wien. Seinem Doktorvater Adolph Goldschmidt folgend, wurde er 1905 in Halle über Das Rollwerk in der deutschen Ornamentik des 16. und 17. Jahrhunderts" promoviert. Die Dissertation zeigt eine durch Goldschmidt methodisch geprägte Stilistik, deutet aber noch nicht auf die künftigen Spezialgebiete Deris hin. 1913/14 hielt Deri Vorträge an der Akademie für Jedermann" der Kunsthalle Mannheim. 1916 zog er nach Berlin, wo er publizistisch, vor allem als Kunstkritiker für die Berliner Zeitung am Mittag, tätig war und für die Kunsthandlung von Paul Cassirer arbeitete. Sein Hauptgebiet wurde die Kunst des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Dabei arbeitete er auf sozialgeschichtlicher und psychoanalytischer Grundlage. Daneben schrieb er für verschiedene Tageszeitungen und Fachzeitschriften, unter anderem für die »Schaubühne«, die psychoanalytische Zeitschrift »Imago« (19121937; hg. von Sigmund Freud), den »PAN« und den expressionistischen Sturm. Wichtige Bücher entstanden zu Beginn der 1930er Jahre, zum Beispiel »Die Stilarten der bildenden Kunst im Wandel von zwei Jahrtausenden« (Berlin, Leipzig 1931). Deri schloss sich auch der pazifistischen Bewegung des Aktivismus an. Deri war jüdischer Abstammung. Der Namenswechsel in seiner Familie erfolgte aufgrund der Konversion zum christlichen Glauben. Nachdem die Nationalsozialisten 1933 die Macht übernommen hatten, wurde er als jüdischer Intellektueller entlassen, emigrierte 1933 oder 1934 zunächst in die damalige Tschechoslowakei. Deris zweite Ehefrau Frances Hertz (18801971), die er in Berlin kennengelernt hatte, war eine bekannte Psychoanalytikerin (Promotion 1902). Ebenfalls jüdischer Herkunft, emigrierte sie schon 1935 in die Vereinigten Staaten. Max Deri und die beiden Söhne folgten 1937, wo Deri kurze Zeit später in Los Angeles starb. Deris Schwägerin Bella Alten-Deri war eine Sopranistin der Wiener Staatsoper. . . . Aus: wikipedia-Max_Deri. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 345 Brauner Halblederband mit goldgeprägten Rückentiteln, goldgeprägten Rückenverzierungen, einer goldgeprägten Deckelvignette und Kopffarbschnitt.

-

Das alte Mexiko. Mit einem Vorwort des Verfassers. Übersetzung aus dem Französischen von Alfred P. Zeller. Mit Zeittafel, Inhaltsverzeichnis und Bibliographie. - (=Architektur der Welt, Band 13, herausgegeben von Henri Stierlin).

Verlag: Fribourg: Office du Livre Verlag, 1967

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 9,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbIllustrierter Pappband. Zustand: Wie neu. Erstausgabe. 194 Seiten, mit Übersichtskarten und Plänen, zahlreichen Abbildungen auf Tafeln (Fotopapier), mit Skizzen, Faksimiles, Zeichnungen und Grundrissen. Graphische Gestaltung: Marcel Wyß und Ausführung der Pläne von Jean Duret. Fotos von Henri Stierlin. 21,5 x 21,2 cm. Guter Zustand. Inhalt: Fünf Kapitel: Die gemeinsame Grundlage der präkolumbischen Kulturen. Die Geburt der Architektur. Erblühen einer Hauptstadt: Teotihuacan. Die großen Baumeister des mittleren Mexiko und der Golfküste. Von den Schöpfungen der Tolteken zum Synkretismus der Azteken. - Henri Stierlin (* 2. April 1928 in der El Hadra, Alexandria; 10. September 2022 in Genf war ein Schweizer Architektur- und Kunsthistoriker, Fotograf und Journalist. Biografie: Stierlin war der Sohn des Musikers Henri Stierlin und der Sängerin Marguerite Vallon. Er studierte Jura und Altphilologie in Lausanne und Zürich mit dem Lizentiats-Abschluss in Jura in Lausanne 1954. Später promovierte er in Kunstgeschichte (persische Moscheen) an der Universität Grenoble (1976). 1955 bis 1962 war er Herausgeber (Redaktor) der Zeitung Tribune de Genève und außerdem Kulturjournalist bei Radio Suisse (und 1963 bis 1972 Herausgeber der wöchentlich erscheinenden Zeitschrift Radio-TV je suis tout). Er erstellte auch Kultursendungen für das Schweizer Radio und Fernsehen. Dann war er in leitender Funktion beim Verlag und Buchhandlung Rizzoli, die auf Kunstbände spezialisiert waren. Er gab zahlreiche illustrierte Bücher über Kunst und Architektur heraus, wobei er besonders auf islamische Architektur, Ägypten und Altamerika spezialisiert war und ein bekannter Architekturfotograf wurde. 1972 wurde er Herausgeber der Architekturzeitschrift Werkuvre. 1963 gründete er beim Verlag «Office du Libre» in Freiburg i. Üe. die Reihe Architecture universelle. Er war Bürger von Urdorf. Er war zweimal verheiratet, in zweiter Ehe ab 1987 mit der Französin Anne Richard-Molard, mit der er auch veröffentlichte. Stierlin vertrat die These, dass die Büste der Nofretete eine Fälschung im Auftrag des deutschen Archäologen Ludwig Borchardt sei, der damit antike Pigmente testen wollte, sich aber später nicht mehr dazu bekennen konnte. . . . Aus: wikipedia-Henri_Stierlin. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 660.

-

Ausgewählte Gedichte. Achtzig Gedichte. Eine Auswahl aus den "Weltlichen Gedichten".

Verlag: Frankfurt a.M. : Suhrkamp Verlag, 1951

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Wie neu. 125 (3) Seiten. 18 cm. Druck von Rud. Bechtold & Comp., Wiesbaden. Sehr guter Zustand. Aus dem Inhalt: Mnemosyne / September-Ode / Nachhall / Tivoli / Die Brücke / In ein Schweizer Stammbuch / Nimm alle Pracht des Himmels und die Lust / Streichquartett / Bremen / An einen Freund / Der dunkle See u.v.a. - Rudolf Alexander Schröder (* 26. Januar 1878 in Bremen; 22. August 1962 in Bad Wiessee) war ein deutscher Schriftsteller, Übersetzer, Dichter, evangelischer Kirchenlieddichter sowie Architekt und Maler. Leben: Rudolf Alexander Schröder wurde in Bremen als Sohn einer Kaufmannsfamilie geboren. Schon in der Schulzeit entwickelte er literarische Neigungen. 1897 ging er nach München, um dort Architektur, Musik und Kunstgeschichte zu studieren. Zusammen mit seinem Vetter Alfred Walter Heymel und in Verbindung mit dem Redakteur Otto Julius Bierbaum gründete er die Zeitschrift Die Insel, aus der später dann der Insel-Verlag erwachsen sollte. 1901 schied Schröder aus der Insel-Redaktion aus. Seit 1909 arbeitete Schröder nach Aufenthalten in Paris (bei dem Ehepaar Julius Meier-Graefe) und in Berlin als Architekt in Bremen; dabei widmete er sich vor allem Interieurs. Schröder gestaltete z. B. die Redaktions-Wohnung der Insel sowie einen Teil der Innenausstattung des 1929 in Dienst gestellten Ozeandampfers Bremen. 1913 gründete er mit Hugo von Hofmannsthal, Rudolf Borchardt u. a. die Bremer Presse. Während des Ersten Weltkrieges war Schröder Zensor im deutschen Generalkommando in Brüssel, dabei lernte er die flämische Lyrik kennen, die er später auch übersetzte. 1931 gab er die Arbeit als Architekt auf, um sich ganz auf die Schriftstellerei (Schwerpunkte: Lyrik, Übersetzung und Essay) zu konzentrieren. 1935 verließ Schröder Bremen und siedelte sich im oberbayerischen Bergen (Chiemgau) an, wo er bis zum Tode 1962 lebte. Den Umzug zu Beginn des Dritten Reichs verstand er als Schritt in die Innere Emigration. Gleichzeitig trat er den Kreisen der Bekennenden Kirche bei und ließ sich 1942 zum Lektor (d.h. Laienprediger) berufen. Er leistete einen bedeutenden Beitrag zur Erneuerung des evangelischen Kirchenliedes im 20. Jahrhundert. Lese- und Vortragsreisen führten ihn in viele Regionen Deutschlands. In der NS-Zeit beschränkte er sich hauptsächlich auf Veranstaltungen in kirchlichen Räumen, traf allerdings auch mit Hans Grimm und weiteren nationalkonservativen Autoren auf den Lippoldsberger Dichtertreffen" zusammen. Er arbeitete an Zeitschriften und Sammelwerken mit und wurde einer der namhaftesten Mitarbeiter des Eckart-Verlags Berlin und seiner Zeitschrift Eckart. Der Herausgeber Kurt Ihlenfeld rief den Eckart-Kreis ins Leben, der seine Aufgabe in Begegnungen von Theologie und Literatur, Glaube und Dichtung sah. Eine Buchreihe mit vorwiegend protestantischen und literarischen Themen nannte sich Der Eckart-Kreis". Neben evangelischen Christen wie Martin Beheim-Schwarzbach, Hermann Claudius, Albrecht Goes, Jochen Klepper, Willy Kramp, Albrecht Schaeffer, Siegbert Stehmann, Otto von Taube und August Winnig zählten Katholiken wie Werner Bergengruen, Reinhold Schneider und Joseph Wittig zum Eckart-Kreis. Schröder schloss sich der Bekennenden Kirche" an und hielt als Laienprediger der evangelisch-lutherischen Kirche Bayerns Gottesdienste. Von 1946 bis 1950 leitete er von Bergen aus die Bremer Kunsthalle und wurde danach zum Ehrenvorsitzenden des Kunstvereins gewählt. Seine Vaterstadt Bremen wählte ihn zum Ehrenbürger und nannte ihren Literaturpreis nach ihm. . Künstlerisches Schaffen: Die frühe Lyrik Schröders stand im Zeichen eines Skeptizismus und romantisierenden Ästhetizismus; dabei bediente er sich vor allem klassischer Formen wie Oden und Sonetten. Schröder schrieb auch einzelne kabarettistischen Verse. Vor dem und im Ersten Weltkrieg verfasste er mehrere national-konservative Gedichte, die zum Teil einen weihevoll stilisierten Patriotismus zeigen. Nach dem Erlebnis des Krieges bestimmten die Ausrichtung auf das humanistische Erbe de.

-

Geschichte der modernen Malerei. Mit einem Vorwort und mit einem Nachwort des Verfassers. Mit Abbildungsnachweis, Sach- und Personenregister. Inhalt: 1. Die Malerei in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Realismus in Frankreich und Deutschland. Der subjektive Realismus. 2. Die Malerei des 20. Jahrhunderts: Wesen und Entwicklung. Französische Malerei (Fauvismus, Die Primitiven, Kubismus). Italien, Schweiz und England. Deutsche Malerei (Nachexpressionismus, Deutsche Ausdruckskunst, Kreis des "Blauen Reiters", Marc Chagall). Interantionale Strömungen (Surrealismus, Absolute Malerei, Konstruktivismus).

Verlag: Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 1952

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Erstausgabe. 275 Seiten mit 60 montierten Farbtafeln und vielen schwarzweiß Abbildungen im Text und Seiten und 16 Blatt mit 42 Abbildungen auf Kunstdruckpapier. 27,5 x 19,5 cm. Einbandgestaltung von Hans Hermann Hagedorn. Sehr guter Zustand. Aus der Bibliothek des Anthroposophen und Kinderarztes Michael Stellmann. Mit einer Beilage des Kohlhammer Verlags. Aus dem Klappentext: Der Band gibt einen klaren Überblick über die Strömungen der modernen Malerei, deren künstlerisch bedeutendes, jeden Zeitgenossen angehendes und fesselndes Bild sich als treues Echo unserer Kultur und Weltanschuung offenbart. - Paul Ferdinand Schmidt (* 1878 in Goldap, Ostpreußen; 1955 in Siegsdorf, Oberbayern) war ein deutscher Kunsthistoriker, Galerist und Kunstkritiker, der sich um die Etablierung der Kunst der Moderne in Deutschland verdient machte. Leben: Schmidt begann Jura zu studieren, wechselte dann aber zur Kunstgeschichte, die er in München und Paris studierte. Bei Georg Dehio in Straßburg promovierte er über die Klosterkirche von Maulbronn und war Volontär an den Berliner Museen, der Kunstbibliothek und dem Kaiser-Friedrich-Museum. Danach wurde er Leiter der städtischen Kunstsammlungen in Magdeburg, wo er seine Vorstellung vom Kunstsammeln aber nicht umsetzen konnte und bald wieder den Dienst quittierte. In Magdeburg errichtete der Architekt Heinrich Tessenow als Wohnhaus für ihn das Haus zum Wolf. 1908 hatte Schmidt erste Kontakte zu den Brücke-Künstlern und wurde passives, also förderndes Mitglied der Künstlervereinigung. Im Oktober 1912 eröffnet er in München eine Kunsthandlung, in der er erstmals in München unter anderem Werke von Ernst Ludwig Kirchner und Emil Nolde zeigte. Auf Vermittlung von Fritz Wichert in Mannheim wurde er für die Kunstvermittlung an den Offenbacher Technischen Lehranstalten engagiert. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs wurde die Lehrtätigkeit eingestellt und Schmidt musste sich mit Führungen über Wasser halten, bis er selbst einberufen wurde. 1919 wurde er Direktor für die neuere Kunst am Stadtmuseum Dresden. Seine progressive Ankaufspolitik führte dazu, dass er 1924 auf Betreiben reaktionärer Kreise entlassen wurde. Schmidt übersiedelte 1924 nach Berlin und trat in den Erich Reiss Verlag ein, dem er einen Kunsthandel angliederte. John Schikowski engagierte ihn dann für die aktuelle Kunstberichterstattung des Vorwärts, da sich Schikowski auf Literatur, Theater und Tanz beschränken wollte. Trotz seiner politisch eher linken, wohl der SPD nahestehenden Einstellung zählte Schmidt nach der Machtergreifung" der Nationalsozialisten zu den Kunstwissenschaftlern und -publizisten, die versuchten, der Kunst der Moderne und insbesondere des Expressionismus weiterhin ein Forum zu bieten. Er publizierte u. a. unter dem Pseudonym F. Paul" eine Reihe von Aufsätzen in der Zeitschrift Kunst der Nation, darunter über August Macke und Emil Nolde. Dies endete jedoch bereits 1935, sicherlich auch, weil sich die NS-Kulturpolitik nun eindeutig auf die Verfemung dieser Kunst ausrichtete. Vor den Kriegswirren floh Schmidt in den 1940er Jahren nach Süddeutschland. Obwohl Schmidt als einer der Wegbereiter der Moderne vor und nach dem Ersten Weltkrieg gelten kann, ist er heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Seit den 1910er Jahren zählte er zu den Wiederentdeckern der deutschen Kunst der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die Malerei der Nazarener und die Kunst des Biedermeier sah er dabei in der zeitgenössischen Neuen Sachlichkeit zu neuer Geltung kommen. Der schriftliche Nachlass befindet sich im Deutschen Kunstarchiv im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Arbeit als Publizist: Schmidt publizierte Ausstellungs- und Literaturrezensionen in den Feuilletons zahlreichen Tageszeitungen, etwa: Frankfurter Zeitung, Hamburgischer Correspondent, Hannoverscher Kurier, Königsberger Allgemeine Zeitung, Magdeburgische Zeitung, Der Tag, Vorwärts. Als Kunsthistoriker bevorzugte er die Malerei der deutschen Romantik und des Biedermeier, die er gegen.

-

Japan. Mit einer Einleitung des Verfassers. Übersetzung aus dem Englischen und Vorwort von Irmtraud Schaarschmidt-Richter. Mit Zeittafel, Inhaltsverzeichnis und Bibliographie. - (=Architektur der Welt, Band 13, herausgegeben von Henri Stierlin).

Verlag: Fribourg: Office du Livre Verlag, 1969

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbIllustrierter Pappband. Zustand: Gut. Erstausgabe. 194 Seiten, mit Übersichtskarten und Plänen, zahlreichen Abbildungen auf Tafeln (Fotopapier), mit Skizzen, Faksimiles, Zeichnungen und Grundrissen. Graphische Gestaltung: Marcel Wyß und Ausführung der Pläne von Atelier Masuda und Jean Duret. Photos von Yukio Futagawa. 21,5 x 21,2 cm. Guter Zustand. Vorderer Buchblock offen. - Henri Stierlin (* 2. April 1928 in der El Hadra, Alexandria; 10. September 2022 in Genf war ein Schweizer Architektur- und Kunsthistoriker, Fotograf und Journalist. Biografie: Stierlin war der Sohn des Musikers Henri Stierlin und der Sängerin Marguerite Vallon. Er studierte Jura und Altphilologie in Lausanne und Zürich mit dem Lizentiats-Abschluss in Jura in Lausanne 1954. Später promovierte er in Kunstgeschichte (persische Moscheen) an der Universität Grenoble (1976). 1955 bis 1962 war er Herausgeber (Redaktor) der Zeitung Tribune de Genève und außerdem Kulturjournalist bei Radio Suisse (und 1963 bis 1972 Herausgeber der wöchentlich erscheinenden Zeitschrift Radio-TV je suis tout). Er erstellte auch Kultursendungen für das Schweizer Radio und Fernsehen. Dann war er in leitender Funktion beim Verlag und Buchhandlung Rizzoli, die auf Kunstbände spezialisiert waren. Er gab zahlreiche illustrierte Bücher über Kunst und Architektur heraus, wobei er besonders auf islamische Architektur, Ägypten und Altamerika spezialisiert war und ein bekannter Architekturfotograf wurde. 1972 wurde er Herausgeber der Architekturzeitschrift Werkuvre. 1963 gründete er beim Verlag «Office du Libre» in Freiburg i. Üe. die Reihe Architecture universelle. Er war Bürger von Urdorf. Er war zweimal verheiratet, in zweiter Ehe ab 1987 mit der Französin Anne Richard-Molard, mit der er auch veröffentlichte. Stierlin vertrat die These, dass die Büste der Nofretete eine Fälschung im Auftrag des deutschen Archäologen Ludwig Borchardt sei, der damit antike Pigmente testen wollte, sich aber später nicht mehr dazu bekennen konnte. . . . Aus: wikipedia-Henri_Stierlin. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 699.

-

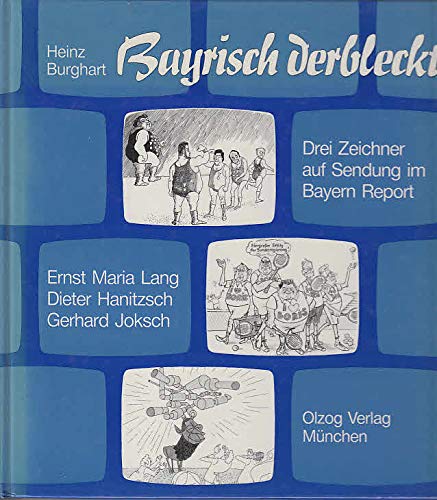

Bayrisch derbleckt. 3 Zeichner auf Sendung im Bayern-Report. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Heinz Burghart. Mit Kurzbiografien der Beiträger.

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbIllustrierter Pappband. Zustand: Gut. Erstausgabe. 111 Seiten: überwiegend Illustrationen. 25 cm. Guter Zustand. - Ernst Maria Lang (* 8. Dezember 1916 in Oberammergau) ist Architekt in München und war Karikaturist der Süddeutschen Zeitung von 1947 bis 2003. Biografie: Lang wuchs in Oberammergau auf, wo seine Kindheit durch Eindrücke vom Passionsspiel, ein bisschen Weihrauch und viel Gesang" geprägt wurde. Sein Vater war der akademische Bildhauer und Passionsspielleiter Georg Johann Lang (* 1891; 1968). Zu seinen Vorfahren gehört der Geistliche Rat Joseph Alois Daisenberger (* 1799; 1883), der Verfasser des Textes der weltberühmten Oberammergauer Passionsspiele. Nachdem sich Lang bereits seit seinem zwölften Lebensjahr mit satirischen Zeichnungen befasst hatte, führte 1934 eine Karikatur wegen Verächtlichmachung des Nationalsozialismus" zu seinem Ausschluss aus der Hitlerjugend. 1936 bestand er sein Abitur am Gymnasium des Benediktinerklosters Ettal. Danach leistete er Reichsarbeitsdienst in der Thüringer Rhön, zwei Jahre Wehrdienst bei den Pionieren in Ingolstadt und schließlich Kriegsdienst. Der Zweite Weltkrieg habe ihm gleich ein paar Mal das Fell durchlöchert", kommentierte Lang später lakonisch. Nach Kriegsende studierte er Architektur an der Technischen Hochschule München und schloss 1947 als Diplom-Ingenieur ab. Von 1947 bis 1949 arbeitete er als Assistent an der Technischen Hochschule München. 1947 wurde Ernst Maria Lang politischer Karikaturist bei der liberalen Süddeutschen Zeitung, die zwei Jahre zuvor als erste Münchner Lizenzzeitung der Amerikanischen Besatzungszone gegründet worden war. Von 1949 bis 1950 zeichnete er auch für die satirische Zeitschrift Der Simpl. Seit 1950 betätigte sich Lang als selbständiger Architekt in München. Ab November 1954 wurde Lang Karikaturist beim Bayerischen Fernsehen, das im selben Monat seinen Sendebetrieb aufgenommen hatte. Bis 1989 zeichnete er v.a. für die Sendung Bayern Report". Zwischen 1961 und 1981 leitete er das Berufsbildungszentrum für Bau und Gestaltung in München. Von 1965 bis 1971 war Lang Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Architekten in Bayern und von 1971 bis 1991 Präsident der Bayerischen Architektenkammer, deren Ehrenpräsident er seit 1991 ist. Am 29. September 2003 meldete die Rubrik Kultur & Szene" von br-online-de, dass die Leser der Süddeutschen Zeitung künftig auf das barocke Signatur-L' würden verzichten müssen: Ernst Maria Lang (86), seit fünf Dekaden politischer Zeichner' bei der SZ und etliche Jahre auch beim BR, legt seine Feder trocken." Lang hatte in der Süddeutschen Zeitung weit über 4.000 Karikaturen veröffentlicht. Am 27. November 1947 war seine erste Zeichnung gedruckt worden, am 20. September 2003 seine letzte. Auszeichnungen: Lang wurde 1966 mit dem Theodor-Wolff-Preis des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger geehrt, 1979 mit dem Schwabinger Kunstpreis, 1992 mit dem Bayerischen Poetentaler der süddeutschen Literatenvereinigung Münchner Turmschreiber", 2001 mit dem Ernst-Hoferichter-Preis der Stadt München und im Mai 2006 mit dem Ehrenpreis des Verbandes Freier Berufe in Bayern [2]. Außerdem erhielt er u.a. den Wilhelm-Hoegner-Preis der bayerischen Landtags-Fraktion der SPD, die Bayerische Staatsmedaille, den Maximiliansorden und die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold. Am 22. Januar 2007 überreichte ihm Oberbürgermeister Christian Ude den Kulturellen Ehrenpreis der Landeshauptstadt München 2006 im Saal des Alten Rathauses [3]. Langs Zeichnungen sind Bestandteil der Neuen Sammlung in München und befinden sich in der Pinakothek der Moderne, eine Ehre, die politischen Karikaturisten nur selten zuteil wird. Familie: Ernst Maria Lang heiratete 1941 Liselotte Waldvogel ( 1985). Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor: Petra (* 1941; 1995), Michaela (* 1944), Florian (* 1946; 2003) und die Zwillinge Barbara und Susanne (* 1948). Seit 1986 lebt er mit Erika Helmbrecht zusammen. . . . Aus wikipedia-Ernst_Maria_Lang Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 660.

Mehr Angebote von anderen Verkäufern bei ZVAB

Gebraucht ab EUR 24,00

Mehr entdecken Hardcover Erstausgabe

-

Ästhetik und Kommunikation - Heft 59, Jahrgang 16 - Politik der Städte. Diskussion: Mythos Berlin. Heftredaktion: Wulf Eichstädt, Dieter Hoffmann-Axthelm, Eberhard Knödler Bunte. (=Ästhetik und Kommunikation und Institut für Kultur und Ästhetik (IKAe) - Heft 59, Jahrgang 16).

Verlag: Berlin, Ästhetik und Kommunikation Verlag, 1985

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 6,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Erstausgabe. 134 Seiten mit vielen Abbildungen. Befriedigender Zustand. - Ästhetik und Kommunikation: Spezialthemenhefte zum gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Das jeweilige Thema wird von renommierten Experten und Expertinnen sowie Intellektuellen aus verschiedenen Ländern in fundierten, intellektuell und sprachlich anspruchsvollen Aufsätzen mit Literaturangaben aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Der Berichtsraum ist international. In der Rubrik "Buchjournal" erscheinen kurze Besprechungen von Neuerscheinungen zum jeweiligen Spezialthema. In "Zur Zeit Notizen" finden sich Essays zu aktuellen politischen Entwicklungen; am Heftende kurze biographische Angaben zu den beitragenden Autorinnen und Autoren. Graphisch sehr klar gestaltete Zei Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 400 24cm. Illustrierte Originalbroschur.

-

Adriana. Ein römisches Mädchen. Aus dem Italienischen von Dorothea Berensbach. Originaltitel: La Romana.

Verlag: München, Kurt Desch Verlag, 1950

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 7,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Befriedigend. Deutsche Erstausgabe. 607 (1) Seiten. 18,8 cm. Einbandbezug von Wilhelm Heinold. Befriedigender Zustand. Buchblock etwas verzogen. Einband leicht fleckig. - Alberto Moravia (* 28. November 1907 in Rom; 26. September 1990 ebenda; eigentlich Alberto Pincherle) war ein italienischer Schriftsteller. Leben: Alberto Pincherle wurde als zweites von vier Kindern einer jüdisch-katholischen Familie in der via Giovanni Sgambati in Rom geboren. Der jüdische Vater Carlo, ein Architekt und Maler, stammte aus Venedig. Seine katholische Mutter, Teresa Iginia (Gina) De Marsanich, kam aus Ancona. Moravia, das lateinische Wort für Mähren, ist ein Kunstname, den sich der Schriftsteller - in Anlehnung an den Familiennamen der väterlichen Großmutter - später zulegte. . Schon 1927 hatte Moravia begonnen, seine ersten Erzählungen in der Zeitschrift '900 zu veröffentlichen. In den 1930er Jahren arbeitete er als Auslandskorrespondent für italienische Tageszeitungen. Aufgrund dieser Arbeit bereiste er Polen, die Republik China, Mexiko und die USA. 1936 lernte er die Schriftstellerin Elsa Morante (1912-1985) kennen, die er 1941 heiratete. Seine journalistischen Arbeiten brachten ihn jedoch bereits in den 1930er Jahren in Konflikt mit dem faschistischen Regime unter Benito Mussolini sowie dem Vatikan. Dies führte dazu, dass er Schreibverbot erhielt und seine Arbeit verlor. Er zog sich daraufhin nach Capri zurück, wo er zwischen 1941 und 1943 lebte. Dort begann er seine schriftstellerische Arbeit wieder aufzunehmen und rächte sich an dem Regime mit einer Satire über den Faschismus: La mascherata. . 1947 erschien Die Römerin. Erstmals stand nun das Leben einer einfachen Frau aus der römischen Unterschicht im Mittelpunkt. Adriana wird schon als junges Mädchen von ihrer Mutter als Modell an zweitklassige Maler verkauft. Adriana rebelliert jedoch nicht gegen ihr Schicksal. Die Themen dieses Romans Sex, Selbstmord, Wertverlust erregten Anstoß bei der katholischen Kirche. Sie setzte das Werk 1952 wegen Obszönität auf den Index. Noch im selben Jahr hatte Moravia den Premio Strega, einen bedeutenden italienischen Literaturpreis für seine Erzählungen erhalten. 1953 gründete er mit Alberto Carocci die Zeitschrift "Nuovi Argomenti", für die Moravia - zusammen mit seinem Freund Pier Paolo Pasolini - als Redakteur arbeitete. 1954 und 1959 legte Moravia die beiden Bände seiner römischen Erzählungen vor. Darin ist Moravia auf der Höhe seiner Erzählkunst: Pfiffige Gauner und notorische Pechvögel, Taschen- und Tagediebe, Kellner, Taxifahrer, Vorstadtmusiker und Filmstatisten, Hausmädchen, Blumenverkäuferinnen und Gelegenheitsprostituierte berichten von ihren vielfältigen Abenteuern. So ergibt sich ein Mosaik des römischen Lebens, und Moravia führt die niemals schmerzfreie Kunst des Überlebens nicht als Drama, sondern als Komödie vor. . Nach der Trennung von seiner Frau Elsa 1962 lebte er lange Zeit mit der Schriftstellerin Dacia Maraini (*1936) zusammen. 1986 sorgte seine Heirat mit der um 47 Jahre jüngeren Spanierin Carmen Llera für Aufsehen. Er konnte nun wieder die Welt bereisen, doch sein Wohnsitz und seine stärkste Inspiration wurde Rom. Neben starken Frauenfiguren sollte die italienische Hauptstadt die Atmosphäre seiner Romane prägen. Aber auch im demokratischen Italien eckte Moravia immer wieder an. Vor allem der Vatikan, der seine Bücher auf den Index setzte, lehnte ihn wegen seiner ausführlichen sexuellen Beschreibungen ab. Moravias politisches Interesse, das ihn bis zuletzt begleitete und ihn zu seinen vielen Reisen motivierte, dokumentiert sich auch in seiner Wahl zum Abgeordneten der PCI (Kommunistischen Partei Italiens) im Europaparlament von 1984 bis 1989. Moravia starb am 26. September 1990 in seiner römischen Wohnung am Tiberufer an Herzversagen. Die Romane und Erzählungen von Moravia wurden schon früh von italienischen Regisseuren verfilmt, darunter Luigi Zampa (Die freudlose Straße), Vittorio de Sica (Und dennoch leben sie) und Bernardo Bertolucci (Der große Irrtum). Dor.

-

Drei Meisterarchitekten. Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright. Mit einer Vorbemerkung von Peter Blake. Aus dem Englischen von Hermann Originaltitel: The Masterbuilders. Mit einem Ausblick und einem Register. - (=piper paperback).

Verlag: München : Piper Verlag, 1962

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 13,70

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbIllustrierte Originalbroschur. Zustand: Gut. Deutsche Erstausgabe. 371 (5) Seiten. Mit 102 Abbildungen. 21 cm. Umschlagentwurf: Hans Schaumberger. Guter Zustand. Einige hintere Seiten am Koppf etwas knittrig. - Peter Blake, eigentlich Peter Jost Blach (* 20. September 1920 in Berlin; 5. Dezember 2006 in Branford, Connecticut) war ein aus Deutschland stammender, US-amerikanischer Architekt und Autor. Leben: Peter Blake wurde 1920 in Berlin als Kind der wohlhabenden jüdischen Familie Blach geboren und bekam so zunächst den Namen Peter Jost Blach. Die Familie schickte unter dem Hintergrund der Machtergreifung der Nazis im Jahre 1933 ihren Sohn nach England zur Schule. Seine Eltern verließen später Deutschland jeweils getrennt. 1938 begann er ein Studium an der University of London, 1939 wurde er Student der Regent Street Polytechnic School of Architecture, London. Er emigrierte dann in die Vereinigten Staaten, war von 1940 bis 1941 Student an der University of Pennsylvania in Philadelphia, wo er unter anderem für Louis Kahn arbeitete. 1944 bekam er die US-amerikanische Staatsbürgerschaft und änderte seinen Namen von Peter Jost Blach in Peter Blake. Er trat in die US-Armee ein. Nach einer Ausbildung in Camp Ritchie, Maryland gelangte er auf den europäischen Kriegsschauplatz, gehörte zu den amerikanischen Truppenkontingenten, die in Berlin einmarschierten. Bis zum Jahre 1947 blieb Blake in der US-Armee, kehrte dann nach New York City zurück. Er ließ sich zusammen mit einer Gruppe von Künstlern, Architekten und Schriftstellern (unter anderem Jackson Pollock, Robert Motherwell und Willem de Kooning) in Long Island nieder. Insbesondere mit Jackson Pollock verband ihn eine enge Freundschaft. In den Jahren 1948 bis 1950 war Blake Kurator für Architektur und Design am Museum of Modern Art, New York. In dieser Zeit verfasste er unter anderem Bücher über Marcel Breuer, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe und Philip Johnson. Von 1950 bis 1972 war er einer der maßgebenden Autoren der einflussreichen Zeitschrift Architectural Forum, wurde später Chefredakteur, dann von 1964 bis 1972 Herausgeber dieser Zeitschrift. Nachdem die Zeitschrift ihr Erscheinen einstellen musste, versuchte er noch im selben Jahr mit Architecture Plus eine eigene Zeitschrift auf dem Markt zu etablieren. Doch 1975 musste auch diese ihr Erscheinen einstellen. Er war von 1958 bis 1961 Teilhaber des Architekturbüros P. B. & Julian Neski, Inc., New York und von 1964 bis 1972 James Baker and P. B., Architects, New York. Blake hat an mehreren Universitäten Architektur gelehrt. Seit 1975 war er Dekan des Boston Architectural Center, School of Architecture. Im Jahre 1979 wurde er Dekan der Fakultät für Architektur und Planung an der Catholic University in Washington, D.C. und lehrte dort bis 1979. Nach der Emeritierung von der Catholic University, zog Peter Blake nach Connecticut, schrieb hier weiter Bücher und Artikel, Kolumnen für New York Magazine und Interior Design. Peter Blake war dreimal verheiratet mit Martha Howard, Petty Nelson Blake and Susan Tamulevich. Alle drei Ehen wurden geschieden. Peter Blake starb am 5. Dezember 2006 im Alter von 86 Jahren in Branford, Connecticut. . Aus: wikipedia-Peter_Blake_(Architekt) Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 520.

-

camera - 42. Jahrgang, Nr. 5, Mai 1963. Internationale Monatsschrift für Photographie und Film. Offizielles Organ der Europhot. Aus dem Inhalt: Richard J. Neutra: Photograph und Architekt / M. Woldringh: Die Europhot-Ausstellung an der 'photokina' / L.A. Mannheim: Die 'photokina' vom Fachstandpunkt.

Verlag: C.J. Bucher, Luzern 1963., 1963

Anbieter: Antiquariat Carl Wegner, Berlin, B, Deutschland

Verbandsmitglied: GIAQ

Erstausgabe

EUR 23,00

Währung umrechnenEUR 9,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbSoftcover. 29 x 22,5 cm. Original-Zeitschrift mit farbig illustrierten Deckblättern. 62 Seiten, viele großformatige und ganzseitige Abbildungen im Innenteil, einige auch farbig, sowie branchentypische Anzeigen. Das Heft außen leicht berieben und angestaubt, die Ecken teils angestoßen. Innen sauber, die Seiten fest. Gutes Exemplar. -- Bitte Portokosten außerhalb EU erfragen! / Please ask for postage costs outside EU! / S ' il vous plait demander des frais de port en dehors de l ' UE! -- Genießen Sie den Frühling mit einem guten Buch ! FilmO-614917.

-

Die Römerin. Roman. Aus dem Italienischen von Dorothea Berensbach. Originaltitel: La Romana.

Verlag: München, Kurt Desch Verlag, 1959

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 9,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbIlllustriertes Originalleinen. Zustand: Sehr gut. Deutsche Erstausgabe. 397 (3) Seiten. 20,3 cm. Schutzumschlagentwurf und -bezug: Wilhelm Heinold. Sehr guter Zustand. Besitzername auf dem Vorsatz. - Alberto Moravia (* 28. November 1907 in Rom; 26. September 1990 ebenda; eigentlich Alberto Pincherle) war ein italienischer Schriftsteller. Leben: Alberto Pincherle wurde als zweites von vier Kindern einer jüdisch-katholischen Familie in der via Giovanni Sgambati in Rom geboren. Der jüdische Vater Carlo, ein Architekt und Maler, stammte aus Venedig. Seine katholische Mutter, Teresa Iginia (Gina) De Marsanich, kam aus Ancona. Moravia, das lateinische Wort für Mähren, ist ein Kunstname, den sich der Schriftsteller - in Anlehnung an den Familiennamen der väterlichen Großmutter - später zulegte. Im Alter von neun Jahren erkrankte der kleine Alberto an Knochentuberkulose und verbrachte zwischen 1916 und 1925 seine meiste Zeit in Sanatorien, u.a. zwei Jahre im "Sanatorio Codivilla" in Cortina d'Ampezzo. In dieser Zeit las er viel; die Bücher von Giacomo Leopardi und Carlo Goldoni, J.N. Arthur Rimbaud und Molière, Giovanni Boccaccio und Alessandro Manzoni, William Shakespeare und Charles Dickens, Nikolai Gogol und besonders Dostojewski wurden zu seinen wichtigsten Begleitern. Nach seiner Entlassung aus dem Sanatorium begann er 1925 mit den Aufzeichnungen seines Debüt-Romans Die Gleichgültigen. Das Buch schildert das ereignisarme Leben der verwitweten Mariagrazia, ihres Liebhabers Leo und ihrer beiden gerade erwachsen gewordenen Kinder. Die beiden großen Themen, die alle nachfolgenden Werke bestimmen die Macht von Sexus und Geld sind hier schon angelegt. Die Teilnahmslosigkeit und Lethargie der Hauptpersonen bestimmen den Ton und die Stimmung des Buches. Dieser 1929 publizierte Roman, den Moravia auf eigene Kosten drucken ließ, war einer der ersten existenzialistischen Romane. Schon 1927 hatte Moravia begonnen, seine ersten Erzählungen in der Zeitschrift '900 zu veröffentlichen. In den 1930er Jahren arbeitete er als Auslandskorrespondent für italienische Tageszeitungen. Aufgrund dieser Arbeit bereiste er Polen, die Republik China, Mexiko und die USA. 1936 lernte er die Schriftstellerin Elsa Morante (1912-1985) kennen, die er 1941 heiratete. Seine journalistischen Arbeiten brachten ihn jedoch bereits in den 1930er Jahren in Konflikt mit dem faschistischen Regime unter Benito Mussolini sowie dem Vatikan. Dies führte dazu, dass er Schreibverbot erhielt und seine Arbeit verlor. Er zog sich daraufhin nach Capri zurück, wo er zwischen 1941 und 1943 lebte. Dort begann er seine schriftstellerische Arbeit wieder aufzunehmen und rächte sich an dem Regime mit einer Satire über den Faschismus: La mascherata. . 1947 erschien Die Römerin. Erstmals stand nun das Leben einer einfachen Frau aus der römischen Unterschicht im Mittelpunkt. Adriana wird schon als junges Mädchen von ihrer Mutter als Modell an zweitklassige Maler verkauft. Adriana rebelliert jedoch nicht gegen ihr Schicksal. Die Themen dieses Romans Sex, Selbstmord, Wertverlust erregten Anstoß bei der katholischen Kirche. Sie setzte das Werk 1952 wegen Obszönität auf den Index. Noch im selben Jahr hatte Moravia den Premio Strega, einen bedeutenden italienischen Literaturpreis für seine Erzählungen erhalten. 1953 gründete er mit Alberto Carocci die Zeitschrift "Nuovi Argomenti", für die Moravia - zusammen mit seinem Freund Pier Paolo Pasolini - als Redakteur arbeitete. . Moravia starb am 26. September 1990 in seiner römischen Wohnung am Tiberufer an Herzversagen. Die Romane und Erzählungen von Moravia wurden schon früh von italienischen Regisseuren verfilmt, darunter Luigi Zampa (Die freudlose Straße), Vittorio de Sica (Und dennoch leben sie) und Bernardo Bertolucci (Der große Irrtum). Doris Dörrie kümmerte sich um eine deutsche Neuverfilmung von Ich und er (1987). In Frankreich entstand der zum Klassiker avancierte Spielfilm Die Verachtung mit Michel Piccoli und Brigitte Bardot unter der Regie von Jean-Luc Godard (1963). Einer der Hauptdrehorte dieses Fil.

-

Ästhetik und Kommunikation - Heft 61/62, Jahrgang 16 - Urbanität. Intellektuelle Praxis III. Pierre Bourdieu. Wiederkehr des Intellektuellen. Heftredaktion: Urbanität: Eberhard Knödler Bunte und Eberhard Sens. Intellektuelle Praxis III: Axel Honneth, Hermann Kocyba und Bernd Schwibs. Wiederkehr des Intellektuellen: Dieter Hoffmann-Axthelm, Gisela Kayser und Eberhard Sens. Mit Kurzbiografien der Beiträger. (=Ästhetik und Kommunikation und Institut für Kultur und Ästhetik (IKAe) - Heft 61 / 62, Jahrgang 16).

Verlag: Berlin, Ästhetik und Kommunikation Verlag, 1985

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 11,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Erstausgabe. 238 Seiten mit vielen Abbildungen. Titelbild: Malergruppe King Kong. Befriedigender Zustand. - Ästhetik und Kommunikation: Spezialthemenhefte zum gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Das jeweilige Thema wird von renommierten Experten und Expertinnen sowie Intellektuellen aus verschiedenen Ländern in fundierten, intellektuell und sprachlich anspruchsvollen Aufsätzen mit Literaturangaben aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Der Berichtsraum ist international. In der Rubrik "Buchjournal" erscheinen kurze Besprechungen von Neuerscheinungen zum jeweiligen Spezialthema. In "Zur Zeit Notizen" finden sich Essays zu aktuellen politischen Entwicklungen; am Heftende kurze biographische Angaben zu den beitragenden Autorinnen und Autoren. Graphisch sehr klar gestaltete Zeitschrift, mit wenigen aber ansprechenden Schwarz-Weiß-Fotos und Illustrationen. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 400 24cm. Illustrierte Originalbroschur. ISSN: 341-7211.

-

BAUMEISTER 3, März 1952, Nr. 3, Die Zeitschrift erscheint monatlich. THEMA dieser Ausgabe: Wohnen und Siedeln

Verlag: Callwey-Verlag, München, 1952

Sprache: Deutsch

Anbieter: Bildungsbuch, Flensburg, Deutschland

Erstausgabe

EUR 14,00

Währung umrechnenEUR 17,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbSoftcover. Zustand: Gut. 1. Auflage. Paperback, Heft 30 cm hoch, S. 145-216, Inhalt: Private Eigenheim-Siedlung in München-Laim (Franz Ruf). Siedlung des St. Bruno-Werkes in Kitzingen (Jörg Gründel). Der Barbarahof in Peißenberg/Obby (Ludwig Klug). Soziale Kleinsiedlung für eine kleine Stadt, Architekt: W.H.Preßberger, Wiedenbrück; Außenganghäuser mit Ein- und Zweiraumwohnungen Theodor Kelter, Köln, Wohnheim für berufstätige Frauen in Nürnberg (W. Schlegtendal). Ein "Haus der berufstätigen Frau" in Essen (Horst Wöhle). 9-Familien-Wohnhaus in Augsburg (Robert und Franz Simm). Einfamilienhäuser in Küsnacht, Schaffhausen und Minusio bei Locarno (Walter Henne). Wohngebäude für drei Familien in Bamberg, Archit. August Bruchschlögl, Nürnberg, Neue schottische Planungen für Arbeitersiedlungen; Elf Bauschullehrer bauen sich eine Siedlung Size. Leichte Außenspuren, innen sehr gut, sauber, keine Eintragungen, keine Markierungen o.ä. im Text, Ebd. fest, sofort lieferbar.

-

Polytechnisches Journal. Band XCV. Heft 4. Zweites Februar=Heft 1845. (= 26. Jahrgang, 4. Heft). Eine Zeitschrift zur Verbreitung gemeinnüziger Kenntnisse im Gebiete der Naturwissenschaft, der Chemie, der Pharmacie, der Mechanik, der Manufakturen, Fabriken, Künste, Gewerbe, der Handlung, der Haus- und Landwirthschaft etc. Herausgegeben von Johann Gottfried und Emil Maximilian Dingler.

Verlag: Stuttgart in der J. G. Cotta'schen Buchhandlung 1845., 1845

Anbieter: Antiquariat Carl Wegner, Berlin, B, Deutschland

Verbandsmitglied: GIAQ

Erstausgabe

EUR 27,00

Währung umrechnenEUR 9,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbSoftcover. Gr.-8°. Grünl. Originalbroschur mit Rücken- und Deckeltitel und Vorderdeckelillustration. Der Umschlag leicht angestaubt, die seitl. Ränder nicht beschnitten. Mit einigen Knickstellen. Komplett mit Seiten 241-320. (aufgeschn.). Mit einer mehrfach gefalteten Kupfertafel, innen noch gutes Exemplar. -- Siehe Kirchner 3940. - Das umfangreichste deutschsprachige polytechnische Journal des beginnenden Industriezeitalters ist ein unschätzbares Archiv des technischen Fortschritts auf industriellen, wirtschaftlichen, arbeitstechnischen und hauswirthschaftlichen Gebieten. Beiträge von und über: Pilbrow's verbess. atmosph. Eisenbahnsystem / Dr. Dion. Lardner auf Verlagen der Gebr. Norris (Locomotivbauer in Philadelphia): Ursachen der Explosion der Locomotive 'Richmond' am 2. Sept. 1844 bei Reading in Pennsylvanien / Daniel Colladon: App. um die Kraft der Schiffsdampfmasch. zu messen / James Bremner: Verf. des Transports schwerer Steine bei Hafenbauten mit Fässern statt mit Booten / Verbess. an Pflügen durch Henry Lowcock / Klettermasch. zur Unters. eines Risses am Schornstein der chem . Fabrik zu St. Rollor in Schottland / K.F. Böbert: Drahtseile zu Fahlun in Schweden / Dr. Guy's Ventilationssystem / Oehlgas=Lampen der Stohwasser'schen Fabrik / Archibald Angus Croll über Reinigung des Steinkohlengases / Architekt Dalmont über einen Beleuchtungsversuch mit Bunsen's galvan. Batterie / Verf. Cyankalium zu bereiten durch Alfred Vincent Newton / Dufrénoy: Verf. Landkarten zu coloriren mittels Steindruk / Farbensteindruk bei Landkarten: von Desportes mit zwei Crayons und von V. Raulin mittelst Farbensteindruk / V.Legrip: Cerometrik - Verfälschung des Wachses mit dem Talg / Schattenmann: Desinfection der festen Excremente durch Eisenvitriol / Miszellen. -- Bitte Portokosten außerhalb EU erfragen! / Please ask for postage costs outside EU! / S ' il vous plait demander des frais de port en dehors de l ' UE! -- Genießen Sie den Frühling mit einem guten Buch ! K23003-306496.

-

Schriften

Verlag: Aisthesis Verlag, Bielefeld, 2022

ISBN 10: 3849817792 ISBN 13: 9783849817794

Sprache: Deutsch

Anbieter: Der Ziegelbrenner - Medienversand, Bremen, Deutschland

Erstausgabe

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 11,90 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbEA. sehr guter Zustand, 376 S., kart. verlagsvergr.; Heinrich Vogeler (1872-1942) war Maler, Grafiker, Buchkünstler, Kunstgewerbler, Architekt, Pädagoge, Politiker und nicht zuletzt Schriftsteller, Verfasser einer Vielzahl von Schriften, von Broschüren und Aufsätzen, Reiseberichten und Aufrufen. Es sind Texte eines Autors, der darin eher selten über Kunst oder sein eigenes künstlerisches Oeuvre spricht, was bei einem so vielseitigen Künstler eigentlich zu erwarten wäre. Es sind auch keine im strengen Sinn literarischen Texte (nach dem frühen Gedicht-Bändchen Dir aus dem Jahr 1899, das Ausnahme bleibt), sondern Schriften von ausnahmslos diskursiver, theoretischer, essayistischer Art, oft im polemischen, fast immer im politischen und sozialkritischen Kontext. Später kommen Reiseberichte aus Russland hinzu. Dies hängt eng mit Vogelers Biographie zusammen. Denn zur Schreibfeder greift der überaus bekannte und erfolgreiche Jugendstil-Künstler Heinrich Vogeler spät, mit Mitte Vierzig. Erst die Erfahrungen des Weltkriegs, zu dem er sich 1914 noch als Freiwilliger gemeldet hatte und die ihn bald zum engagierten Revolutionär machten, veranlassten ihn, auch publizistisch tätig zu werden sein Anfang 1918 verfasster Brief an den Kaiser, der mittlerweile zum Repertoire der großen pazifistischen Schriften gerechnet wird, bildet dafür den Auftakt. Revolution, revolutionäres Engagement, Neubeginn stehen fortan im Zentrum seines schriftstellerischen Schaffens. Es ist kein Zufall, dass Vogeler im Umfeld von Novemberrevolution und revolutionärer Nachkriegskrise mehr geschrieben und veröffentlicht hat als in allen darauffolgenden Jahren zusammen so erscheinen um 1920 alle seine avantgardistisch gestalteten Broschüren. Der hier vorliegende Band trägt dem mit seiner auch quantitativen Gewichtung Rechnung. Die chronologisch angeordneten Schriften folgen exemplarisch den großen Lebensabschnitten des Künstlers. Sie beginnen mit der schriftstellerischen Produktion seit dem Kaiser-Brief während der revolutionären Barkenhoff-Zeit, die von Vogelers Experiment einer Lebens- und Arbeitskommune geprägt ist. Agitation, Polemik und Utopie bestimmen seine revolutionären Aufrufe und Gesellschaftsentwürfe (Texte bis 1923). Der zweite Teil gilt den Zwanziger Jahren, in denen Vogeler nach dem Ende der Worpswede-Zeit in Berlin und anderswo lebt und arbeitet, mehrfach Russland besucht und darüber politische Artikel und erste Reiseberichte publiziert (Texte bis 1931). Das dritte Kapitel schließlich konzentriert sich auf sein letztes Lebensjahrzehnt, das er in der Sowjetunion verbringt. In der Moskauer deutschsprachigen Exilpresse erscheinen seine Reiseund Erfahrungsberichte über das Werden einer neuen Gesellschaft, die er uneingeschränkt bejaht, aber auch Kunstkritiken, darunter sein großer Gedenkaufsatz über Paula Modersohn-Becker (Texte bis 1942). In einem Schlussteil sind verschiedene autobiographische Notizen und Zeugnisse des Künstlers zusammengestellt, darunter (als einziger Text unserer Ausgabe, der erst postum veröffentlicht worden ist) seine Selbstbiographie aus der sowjetischen Kaderakte. Erstmals wird damit eine repräsentative und exemplarische Auswahl von Heinrich Vogelers zu Lebzeiten veröffentlichten Texten vorgelegt, die die gesamte Breite seines schriftstellerischen Schaffens berücksichtigt: politische Broschüren über Revolution und revolutionäre Pädagogik, tagespolitische Interventionen, publizistische Arbeiten, Essays über Kunst und Künstler, Aufrufe, Meinungsumfragen, Offene Briefe, schließlich Reiseberichte. Repräsentativ sind nicht nur die vielfältigen Textgattungen, sondern auch die unterschiedlichen Publikationsorte. Die Spanne reicht von Programmschrift und Manifest bis zu Zeitschriften- und Zeitungsartikeln in der einschlägigen Linkspresse und in Organen der Jugendbewegung. Deutlich wird dabei, wie eng Vogeler in diesen Kreisen vernetzt war und trotz seiner oft nicht gerade eingängigen Schreibweise ein begehrter Autor war. So bietet der hi.

-

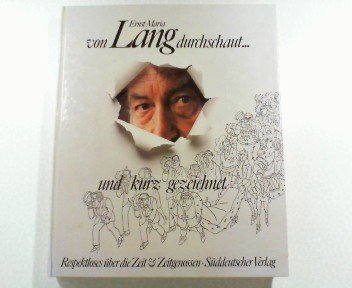

.bei Lang unter die Feder geraten. Respektlose Aufzeichnungen über die Zeit & Zeitgenossen.

Verlag: München, Süddeutscher Verlag, 1986

ISBN 10: 3799163360 ISBN 13: 9783799163361

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb28 cm. Illustrierter Pappband. Zustand: Gut. Erstausgabe. 159 Seiten: überwiegend mit Illustrationen. Sehr guter Zustand. - Ernst Maria Lang (* 8. Dezember 1916 in Oberammergau) ist Architekt in München und war Karikaturist der Süddeutschen Zeitung von 1947 bis 2003. Biografie: Lang wuchs in Oberammergau auf, wo seine Kindheit durch Eindrücke vom Passionsspiel, ein bisschen Weihrauch und viel Gesang" geprägt wurde. Sein Vater war der akademische Bildhauer und Passionsspielleiter Georg Johann Lang (* 1891; 1968). Zu seinen Vorfahren gehört der Geistliche Rat Joseph Alois Daisenberger (* 1799; 1883), der Verfasser des Textes der weltberühmten Oberammergauer Passionsspiele. Nachdem sich Lang bereits seit seinem zwölften Lebensjahr mit satirischen Zeichnungen befasst hatte, führte 1934 eine Karikatur wegen Verächtlichmachung des Nationalsozialismus" zu seinem Ausschluss aus der Hitlerjugend. 1936 bestand er sein Abitur am Gymnasium des Benediktinerklosters Ettal. Danach leistete er Reichsarbeitsdienst in der Thüringer Rhön, zwei Jahre Wehrdienst bei den Pionieren in Ingolstadt und schließlich Kriegsdienst. Der Zweite Weltkrieg habe ihm gleich ein paar Mal das Fell durchlöchert", kommentierte Lang später lakonisch. Nach Kriegsende studierte er Architektur an der Technischen Hochschule München und schloss 1947 als Diplom-Ingenieur ab. Von 1947 bis 1949 arbeitete er als Assistent an der Technischen Hochschule München. 1947 wurde Ernst Maria Lang politischer Karikaturist bei der liberalen Süddeutschen Zeitung, die zwei Jahre zuvor als erste Münchner Lizenzzeitung der Amerikanischen Besatzungszone gegründet worden war. Von 1949 bis 1950 zeichnete er auch für die satirische Zeitschrift Der Simpl. Seit 1950 betätigte sich Lang als selbständiger Architekt in München. Ab November 1954 wurde Lang Karikaturist beim Bayerischen Fernsehen, das im selben Monat seinen Sendebetrieb aufgenommen hatte. Bis 1989 zeichnete er v.a. für die Sendung Bayern Report". Zwischen 1961 und 1981 leitete er das Berufsbildungszentrum für Bau und Gestaltung in München. Von 1965 bis 1971 war Lang Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Architekten in Bayern und von 1971 bis 1991 Präsident der Bayerischen Architektenkammer, deren Ehrenpräsident er seit 1991 ist. Am 29. September 2003 meldete die Rubrik Kultur & Szene" von br-online-de, dass die Leser der Süddeutschen Zeitung künftig auf das barocke Signatur-L' würden verzichten müssen: Ernst Maria Lang (86), seit fünf Dekaden politischer Zeichner' bei der SZ und etliche Jahre auch beim BR, legt seine Feder trocken." Lang hatte in der Süddeutschen Zeitung weit über 4.000 Karikaturen veröffentlicht. Am 27. November 1947 war seine erste Zeichnung gedruckt worden, am 20. September 2003 seine letzte. Auszeichnungen: Lang wurde 1966 mit dem Theodor-Wolff-Preis des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger geehrt, 1979 mit dem Schwabinger Kunstpreis, 1992 mit dem Bayerischen Poetentaler der süddeutschen Literatenvereinigung Münchner Turmschreiber", 2001 mit dem Ernst-Hoferichter-Preis der Stadt München und im Mai 2006 mit dem Ehrenpreis des Verbandes Freier Berufe in Bayern [2]. Außerdem erhielt er u.a. den Wilhelm-Hoegner-Preis der bayerischen Landtags-Fraktion der SPD, die Bayerische Staatsmedaille, den Maximiliansorden und die Bayerische Verfassungsmedaille in Gold. Am 22. Januar 2007 überreichte ihm Oberbürgermeister Christian Ude den Kulturellen Ehrenpreis der Landeshauptstadt München 2006 im Saal des Alten Rathauses [3]. Langs Zeichnungen sind Bestandteil der Neuen Sammlung in München und befinden sich in der Pinakothek der Moderne, eine Ehre, die politischen Karikaturisten nur selten zuteil wird. Familie: Ernst Maria Lang heiratete 1941 Liselotte Waldvogel ( 1985). Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor: Petra (* 1941; 1995), Michaela (* 1944), Florian (* 1946; 2003) und die Zwillinge Barbara und Susanne (* 1948). Seit 1986 lebt er mit Erika Helmbrecht zusammen. Aus wikipedia-Ernst_Maria_Lang Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 500.

-

Rolf Heide. Mit teils farbigen Abbildungen.(= Designermonographien 6)

Anbieter: Versandantiquariat Bürck (VDA / ILAB), Berlin, Deutschland

Erstausgabe

EUR 22,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPappband. Zustand: Gut. Zustand des Schutzumschlags: mit Schutzumschlag. Quart, 28,5 x 23,5 cm Erste Auflage, 120 Seiten. Original-Pappband mit farbig illustriertem Original-Schutzumschlag. (Umschlag mit kleinen Alterungsspuren, sonst recht gut erhalten). Erste Ausgabe des Buches über den Designer und Innenarchitekten. Mit Beiträgen von Dietmar Danner, Michael Erlhoff, Josef Kremerskothen und Dirk Meyhöfer. "Rolf Heide (geboren 23. Januar 1932 in Kiel; gestorben 14. Juni 2020) war ein deutscher Innenarchitekt und Industriedesigner. Bekanntheit erlangte er zunächst als Designer von Möbeln, Lampen und anderen Einrichtungsgegenständen, später betätigte er sich auch als (Innen-)Architekt und Gestalter von Messen und Ausstellungen. (.) Nach seiner Tischlerlehre studierte Heide bis 1957 Innenarchitektur an der damaligen Muthesius Werkschule in Kiel. Nach einem Hochbaupraktikum und kurzer Tätigkeit in einem Einrichtungshaus machte er sich 1959 selbständig und arbeitete zunächst als freier Mitarbeiter für Zeitschriften wie Brigitte, Schöner wohnen und Architektur & Wohnen. Zusammen mit der Brigitte-Redaktion entwickelte Heide in den 1960er Jahren die Idee, zerlegbare Designermöbel per Versand zu verkaufen. In diesem Zusammenhang entwarf Heide 1966 seinen ersten Design-Klassiker: Die 'Stapelliege', ein aus Schichtholz gefertigtes, stapelbares Bett, dessen Entwurf zahlreiche Nachahmer fand. Auch seine Sofabank aus dem Jahr 1969, die verschiedene variable Kombinationen ermöglicht und einfach zu verpacken ist, gilt als 'moderner Klassiker'. In der Folge arbeitete Heide - zum Teil auch exklusiv - für verschiedene Möbel- und Hausgerätehersteller, darunter Anta, bulthaup, Interlübke, Gaggenau, Miele, SieMatic und Vorwerk." (Wikipedia). - Weitere Bilder auf Anfrage oder auf unserer Homepage.

-

Die Zukunft der Stadt. Spurensuche in Dresden-Hellerau. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Werner Fricke. Die Beiträge dieses Bandes wurden für ein Seminar bzw. für eine öffentliche Veranstaltung geschrieben, die die Abteilung Technik und Gesellschaft, Bonn und das Büro Dresden der Friedrich-Ebert-Stiftung vom 4. - 6. Oktober 1995 in den Deutschen Werkstätten Hellerau sowie am 7. Oktober 1995 im Kulturrathaus der Stadt Dresden gemeinsam veranstalteten. Mit Kurzbiografien der Beiträger. - (=Forum Zukunft der Arbeit, Heft 4).

Verlag: Bonn : Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Technik und Gesellschaft, 1995

ISBN 10: 3860774239 ISBN 13: 9783860774236

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 22,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbIllustrierte Originalbroschur. Zustand: Gut. Erstausgabe. 231 (1) Seiten mit zahlreichen Illustrationen, Karten und graphischen Darstellungen. 21 cm. Guter Zustand. - Werner Fricke (* 23. Juli 1936 in Danzig) ist ein deutscher Sozialwissenschaftler mit den Schwerpunkten arbeitsbezogene Aktionsforschung und Humanisierung der Arbeit. . Beruflicher Werdegang: 1968 begann Fricke seine Forschungstätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im RKW Projekt A 33 Wirtschaftliche und soziale Aspekte des technischen Wandels in der Bundesrepublik Deutschland". 1971 wurde er Leiter der neu eingerichteten Abteilung Arbeitskräfteforschung" (später Abteilung Arbeit und Technik) im Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn. Nach einer EGKS finanzierten empirischen Untersuchung zum Zusammenhang von Arbeitsorganisation, Qualifikation und Tätigkeit von technischen Angestellten in Untertagebetrieben des Steinkohlenbergbaus entwarf und realisierte er 1975 1979 mit einer interdisziplinären Forschergruppe (drei Soziologen, eine Psychologin, ein Ingenieur) ein Aktionsforschungsprojekt in der damaligen Peiner AG (heute Salzgitter AG), finanziert aus dem Programm des Bundesministeriums für Forschung und Technologie (BMFT) zur Humanisierung des Arbeitslebens (HdA). Dieses Peiner Beteiligungsprojekt brachte Fricke und seine Kollegen erstmals in Kontakt zur britisch/skandinavischen Tradition der Aktionsforschung. Zusammen mit den Überlegungen Werner Frickes in seiner Dissertation zum Potential der innovatorischen Qualifikationen (Fricke 1975, 1978) bildete die Aktionsforschung die theoretische Grundlage für die Entwicklung des Peiner Beteiligungsverfahrens. Die Forschungsgruppe lernte besonders viel von den Erfahrungen des norwegischen Forschungsprogramms Industrial Democracy". Fricke knüpfte Kontakte zu skandinavischen Aktionsforschern (Einar Thorsrud, später Björn Gustavsen, Per Engelstad und Oyvind Palshaugen) sowie des britischen Tavistock Instituts London (Eric Trist, Lisl Klein). Auf Basis seiner eigenen Forschungen pflegte er drei Jahrzehnte lang intensive Forschungskontakte mit ihnen und ihren Instituten. Unter anderem entstand aus Kontakten insbesondere mit dem Work Research Institute in Oslo die internationale Zeitschrift Concepts and Transformation. International Journal of Action Research and Organizational Renewal", später International Journal of Action Research (Rainer Hampp Verlag), deren editor-in-chief Fricke von 2001 2009 war, und an dem er bis heute (2016) als editor emeritus mitwirkt. Zwischen 1985 und 1990 leitete Werner Fricke eine Projektgruppe aus drei praxiserfahrenen betrieblichen Ausbildern und drei Industriesoziologen, die zusammen mit einer Gruppe chinesischer Ingenieure das pädagogische, technische und bauliche Konzept für ein chinesisches Berufsbildungszentrum in Nanchang, 800 km westlich von Shanghai, entwickelte und realisierte. Es entstanden drei Ausbildungshallen, je eine für Betriebsschlosser, Werkzeugmacher und Betriebselektriker; aus dem Berufsbildungszentrum wurde später eine Fachhochschule für Ingenieure und Facharbeiter. . Herausgebertätigkeit: Neben seiner Tätigkeit als editor-in-chief des International Journal of Action Research war Fricke von 1990 bis 2001 Herausgeber des Jahrbuch Arbeit und Technik", das anfangs jährlich, später alle 2 Jahre zu Schwerpunktthemen wie Zukunftstechnologien und gesellschaftliche Verantwortung", Zeiterfahrung Zeitpolitik" oder Zukunft des Sozialstaats" jeweils rund 30 Beiträge prominenter und fachlich kompetenter Autoren vereinte. Von 1978 bis 1989 gab Fricke die Reihe Arbeit mit 21 Bänden und 15 Sonderheften zu sozialwissenschaftlichen Themen heraus; nach 1990 entstand daraus das Forum Zukunft der Arbeit, alle drei Reihen im Verlag Neue Gesellschaft, seit 1988 J.H.W. Dietz Nachf., Bonn. 1996 wurde Fricke Mitbegründer und Mitherausgeber der Buchreihe Dialogues on Work and Organisation", Verlag John Benjamins, Amsterdam & Philadelphia. . Aus: wikipedia-Werner_Fricke Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 357.

-

"Liturgie als Bauherr?" Moderne Sakralarchitektur und ihre Ausstattung zwischen Funktion und Form.

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Erstausgabe

EUR 25,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbOriginalbroschur. Zustand: Wie neu. 1. Auflage. 326 S. Tadellos, nahezu ohne Gebrauchsspuren. - Inhalt: Funktion und Erlebnis katholischer Sakralräume im Rheinland zu Beginn des 20. Jahrhunderts / Manuela Klauser -- Kirche und Siedlung / Katja Corinna Nantke -- Stadt - Konfession - Kirche. Die evangelische Matthäikirche in Düsseldorf / Jürgen Wiener -- Die assoziative Kraft der Form im Kirchenbau der Nachkriegsmoderne / Kerstin Wittmann-Englert -- Material im Dienste der Liturgie / Nga Tran -- Wallfahrtsliturgische Praxis in ihrer architektonischen Konsequenz am Beispiel von Le Corbusiers Notre-Dame-du-Haut in Ronchamp / Wiebke Arnholz -- Die Idee des Zentralbaus bei Emil Steffann / Elisabeth Peters -- Die Rothko Kapelle. Kunst als Bauherr / Kathrin Ennenbach -- Altar und Kanzel im evangelischen Kirchenbau. Bauwerke der Zwischenkriegsjahre in Ruhrgebiet und Rheinland / Ilka Mildenberger -- Altar und Tabernakel im liturgischen und architektonischen Spannungsfeld. Peter Lenz, Martin Weber, Clemens Holzmeister, Hans Schwippert / Hans Körner -- Die Entstehung moderner Altarkonzepte im Kontext des katholischen Kirchenbaus / Jennifer Ort -- Der Altarraum im Kirchenbau der Moderne / Simon Unterhalt -- "Alles Bauen muss von einem Zwecke aus begriffen werden, [] so auch der Kirchenbau." Otto Bartning und die Aufgaben des Kirchenbaus / Sandra Wagner-Conzelmann -- Architektur und Liturgie. Kirchenbauten von Olaf Andreas Gulbransson (1916-1961) / Robert Stalla -- Das Kirchengestühl im modernen Kirchenbau. Die Geschichte des Gestühls / Olivia Mackowiak -- Wie die Orgel den modernen Kirchenraum betrat / Anja Hill -- Licht im modernen Kirchenraum. Licht als Baustoff? / Rebecca Nocken -- Moderner Kirchenbau als Bedeutungsarchitektur. Die Lichtkonzeption Dominikus Böhms (1880-1955) als Ausdruck einer mystagogischen Raumidee / Ralf van Bühren -- Lampe und Liturgie. Elektrisches Licht im modernen Kirchenbau / Vera Mertes -- Licht im Kirchenraum bei Rudolf Schwarz / Maria Schwarz -- "Propaganda in allen erreichbaren Käsblättern". Schwarz, Bartning, Böhm und die Visualisierung ihrer Kirchenbauten durch Albert Renger-Patzsch und Hugo Schmölz / Iris Metje -- Die fotografische Darstellung des modernen Kirchenbaus in der Zeitschrift "Das Münster" / Raphael Timothy Nocken. - Mit der Formel »Liturgie als Bauherr« plädierte der Architekt und Kunsthistoriker Cornelius Gurlitt für eine Reform des Kirchenbaus. Inwiefern bestimmt die Liturgie tatsächlich die Sakralarchitektur? Ist Gurlitts Wort heute noch aktuell? Die Autoren untersuchen die Wechselbeziehungen zwischen Liturgie, Baugestalt und Kirchenausstattung im katholischen und protestantischen Kirchenbau des 20. Jahrhunderts. (Verlagstext). ISBN 9783837503562 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1150.

-

DETAIL - Zeitschrift für Architektur + Baudetail, 53. Serie 2013, [Heft] 7/8: Bauen mit Stahl,

Verlag: München, Institut für internationale Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG, ,, 2013