der deutsche heimatfilm (61 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (39)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (22)

Zustand

Weitere Eigenschaften

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Der deutsche Heimatfilm von 1950 bis 1970 : Eine Untersuchung des Wandels des Heimatbegriffes

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

EUR 17,95

Währung umrechnenEUR 28,27 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Filmwissenschaft, Note: 2,0, Pädagogische Hochschule Ludwigsburg (Fachbereich Kultur- und Naturwissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: Denkt man an Heimatfilme, denkt man an Idylle, beeindruckenden Berglandschaften, Alpenglühen, Kuhglocken und kleine Dörfer. Man assoziiert seichte Handlungsstränge und imposante Naturaufnahmen von Schwarzwald, Heide und den Alpen. Geschichten um wahre Freundschaft und Liebe, Dirndl- und Zopftragende Mädchen, sowie Wilderer und Förster mit bayerischem oder österreichischem Dialekt.Deutschsprachige Heimatfilme sind Filme, die meist eine heile Welt darstellen. Es geht um Freundschaft Liebe Familie und um das Leben in der dörflichen Gemeinschaft. Die Handlung der Filme spielt meist in Bergen Österreichs Bayerns oder der Schweiz und ist klar und durchschaubar. Doch macht allein dies den Charakter der Gattung aus Und warum war gerade der Heimatfilm beim deutschen Publikum einmal ein so extrem beliebtes und erfolgreiches Genre, das heute offiziell so konsequent abgelehnt wird Es gibt wohl kaum jemanden, der von sich sagen kann, dass er nicht schon einmal zwischen unbedachtem Sarkasmus und verstecktem Wohlgefallen, die als trivial und banal verschrienen Heimatfilme angesehen hat. Für manch einen mag es nur schwer zu verstehen sein, wie dieses Genre in den Nachkriegsjahren einen solch großen Zuspruch beim Publikum erfahren konnte und diesen teilweise auch heute noch hat, denkt man nur an die konstant hohen Einschaltquoten auch bei wiederholter Ausstrahlung im Fernsehen.Der Heimatfilm gilt als die einzige genuine Genre-Hervorbringung des deutschen Films überhaupt - mit all seinen negativen Konnotationen: Deutschtum, Blut und Boden und Kitsch. Der Heimatfilm war für die Bundesdeutsche Nachkriegszeit das, was der Western für Amerika war, nämlich das Filmgenre par excellence. In der Zeit zwischen 1947 und 1960 machten Heimatfilme ca. ein Viertel aller Filme aus.Dagegen sind die kritischen Heimatfilme, die Ende der sechziger Jahre entstanden sind, heute weitgehend in Vergessenheit geraten. Junge Regisseure wie Volker Schlöndorff, Peter Fleischmann und Rainer Werner Fassbinder zeigten eine andere Sicht auf die Heimat, als es bisher üblich war. Ein neuer Realismus hielt Einzug in das Genre.Ziel dieser Arbeit soll es sein, den bundesdeutschen Heimatfilm der fünfziger mit dem der sechziger Jahre sowohl inhaltlich, als auch stilistisch zu vergleichen und auch die gesellschaftspolitischen Hintergründe zu beleuchten. Im Speziellen sollen die grundsätzlichen Unterschiede der Interpretation des Heimatbegriffes herausgearbeitet werden.

-

ALICE GRAF (gebürtig Anneliese Graf, ca. 1930-35) deutsche Filmschauspielerin der 1950er-Jahre, die vor allem für die Titelrolle in dem 1956 erschienenen Heimatfilm Die Magd von Heiligenblut bekannt ist

Anbieter: Herbst-Auktionen, Detmold, Deutschland

Signiert

EUR 28,00

Währung umrechnenEUR 8,50 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbS/W-Fotoporträtpostkarte (rs. leichte Klebstoffspuren, aus Album entfernt), eigenhändig signiert mit Empfehlung.

-

Mein buntes Buch. Naturschilderungen. Den Einband zeichnete Erich Fricke

Verlag: Hannover: Adolf Sponholtz Verlag, 1924

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

EUR 5,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPappband ohne Schutzumschlag. Zustand: Wie neu. 42. - 52. Tausend. ca. 160 Seiten. 20 x 14 cm Befriedigender Zustand. Buchblock gebrochen, aber keine lose Lagen. Umschlag lichtrandig. Auf dem Vorsatz ein Eintrag des Besitzers. - Hermann Löns (* 29. August 1866 in Culm bei Bromberg in Westpreußen; 26. September 1914 bei Loivre [1] in der Nähe von Reims, Frankreich) war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Schon zu Lebzeiten ist Löns, dessen Landschaftsideal die Heide war, als Jäger, Natur- und Heimatdichter sowie als Naturforscher und -schützer zum Mythos geworden. . Heidedichter: Hermann Löns gilt als Heide-Dichter und Heimatschriftsteller. Er selbst war Stadtmensch und Intellektueller. Als Reaktion auf die aufkommende Verstädterung zu Beginn des industriellen Massenzeitalters hing sein Herz am kargen Sandboden der Heide und ihren Bauern. Er wohnte wochenlang in seiner Jagdhütte im Westenholzer Bruch. Von dort ging er auf die Pirsch in Wald, Heide und Moor und verfasste mehrere seiner Werke. Viele Werke beinhalten Tier- und Jagdgeschichten sowie Landschaftsschilderungen. Seine Prosa ist von Natureindrücken geprägt. Dass die Jäger zu Hegern wurden, wird auf die Aktivitäten des passionierten Jägers Hermann Löns zurückgeführt. Seinen Schriften kann man entnehmen, dass ihm lebende Wildtiere wichtiger waren als die tote Jagdbeute. Löns setzte sich für die Gründung des ersten deutschen Naturparks 1911 in der Lüneburger Heide ein. Heute gründet sich der Fremdenverkehr in der Lüneburger Heide auch auf den Mythos Hermann Löns. Nach seinem Tod war Löns nicht vergessen: Seine Natur- und Tiergeschichten wurden gelesen, seine Lieder wurden gesungen, einige Gedichte auswendig gelernt, Jäger, Naturschützer und Wanderfreunde verehrten ihn. Er war ein früher Verfechter des Naturschutzes und war so Wegbereiter des heutigen Umweltschutzes. Einzelne seiner Werke wurden auch für das Kino adaptiert. Der Heimatfilm Rot ist die Liebe" (1956) ist eine Verfilmung seines erfolgreichen Romans Das zweite Gesicht". Die Hauptfigur in dem melodramatischen Film, ein Poet und Schriftsteller, weist autobiographische Züge von Löns auf. In der Filmhandlung ist die Hauptfigur zwischen Ehefrau und früherer Freundin hin- und hergerissen und zieht sich in seine Hütte in der Heide zurück. Der sehr populär gewordene Kinofilm Grün ist die Heide (1951)", ebenfalls aus dem Heimatfilmgenre, beruht auf Motiven von Hermann Löns. Weitere Verfilmungen unter diesem Titel, die auch in der Lüneburger Heide spielen, gab es 1932 und 1972. Besondere Bekanntheit erlangten seine vertonten Gedichte, die später als Heidelieder beinahe den Status von Volksliedern erlangten, so wie das Abendlied (Rose Marie) mit der Melodie von Fritz Jöde. . Aus: wikipedia-Hermann_L%C3%B6ns Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 260.

-

EUR 5,40

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Wie neu. 2. Auflage. 159 (1) Seiten. 21 cm. Büro Hamburg / Heike Dehning. Sehr guter Zustand. Frisches Exemplar. Wie ungelesen. Im Roman Der Klang der ungespielten Töne des Münchner Komponisten, Pianisten und Liedermachers Konstantin Wecker geht es um die Stille. Dies könnte manchen, der den Vollblutmusiker aus frühen Tagen kennt, durchaus überraschen. Es gab Zeiten, so erzählt man sich, da schwebte Wecker manches Mal gegen Mitternacht über eine von seiner damaligen Wohnung in das "Kaffee Giesing" führende Treppe direkt auf "seine" Bühne herab. Er setzte sich an den Flügel und malträtierte das Instrument und seine Stimme virtuos aber so kraftvoll und laut, dass man sich bisweilen Sorgen um den Mann machte, der da ganz offenbar -- wer weiß wovor -- in den Lärm flüchtete. Lärm ist es auch, der Anselm Cavaradossi Hüttenbrenner, dem Ich-Erzähler in Weckers Roman, beinahe endgültig um Hören und Sehen bringt. Es ist der Lärm der kommerziellen Musikindustrie in die der junge Musiker hineingerät, weil er schnell Geschmack an dem schnellen Geld bekommt, das er in den Studios verdienen kann. Um Musik selbst geht es hier niemandem mehr. Doch dann begegnet er eben hier einem Mann namens Karpoff, der von ihm Unerhörtes verlangt: Er solle sich Zeit lassen. "Zum Teufel mit der Zeit! Ich war ungeduldig, voll überschäumenden Temperaments. Ich hasste es, mir Zeit zu lassen." Doch diese Begegnung ist ein Wendepunkt im Leben Anselm Cavaradossi Hüttenbrenners "Ich habe mich verloren und doch alles gewonnen", lässt Wecker Cavaradossi seine Erzählung beginnen. "Nun, da ich mich all dessen entledigen konnte, womit und wofür ich mein Leben lang gelärmt habe, hier, mitten im Trubel der Stadt, begegne ich der Stille. . Und so höre ich endlich hinter den Laut, und weil ich höre, sehe ich, und weil ich sehe, weiß ich mich verbunden mit allem, was tönt." Wie Anselm Cavaradossi Hüttenbrenner hat auch Wecker seine Lektion gelernt. Er fürchtet die Stille nicht mehr! Der Klang der ungespielten Töne ist ein -- schöner -- Beleg dafür. "Nichts", heißt es an einer Stelle, "ist zu vergleichen mit der Glückseligkeit solcher Hingabe an das Wesentliche, da es einen kurz erahnen lässt, was menschenmöglich wäre. Nichts ist zu vergleichen mit den Freuden der Bescheidenheit nach einem Leben allmächtigen Wahns". --Andreas Vierecke. - Konstantin Alexander Wecker (* 1. Juni 1947 in München) ist ein deutscher Musiker, Liedermacher, Komponist, Schauspieler und Autor. Leben: Als einziges Kind von Alexander und Dorothea Wecker wuchs Konstantin Wecker im Münchner Stadtteil Lehel auf und erhielt bereits im Alter von sechs Jahren seinen ersten Klavierunterricht. Mit acht Jahren lernte er Geige und mit 14 Jahren Gitarre zu spielen. In seiner Kindheit war er Solist im Rudolf-Lamy-Kinderchor; so ist er u. a. in dem Heimatfilm Die Trapp-Familie zu hören. Wecker beendete seine Schullaufbahn am Theresien-Gymnasium München mit dem Abitur. 1980 heiratete er die Schauspielerin Carline Seiser, von der er 1988 geschieden wurde. Mitte der 1990er Jahre eskalierte Weckers Drogensucht nach eigener Aussage konsumierte er von 1994 bis zu seiner Verhaftung am 29. November 1995 täglich bis zu 7 Gramm Freebase/Kokainbase und Kokain und litt an Wahnvorstellungen. Bereits in seinem 1993 erschienenen Roman Uferlos mit erkennbar autobiografischen Zügen thematisierte er dies deutlich. Die folgenden Gerichtsverhandlungen zogen sich über Jahre hin. Im April 2000 wurde er in dritter Instanz zu einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Sein 1997 vor Nervenärzten in Erlangen gehaltener Vortrag zum Thema Drogensucht erschien zwei Jahre später unter dem Titel Es gibt kein Leben ohne Tod in Buchform. Am 3. Februar 1996 heiratete Wecker die 27 Jahre jüngere Annik Berlin aus Bassum bei Bremen, die er auf einem seiner Konzerte kennengelernt hatte. In den Jahren 1997 und 1999 wurden die Söhne Valentin und Tamino geboren. Am 26. Juni 2013 gaben Konstantin und Annik Wecker ihre einvernehmliche Trennung bekannt. Später wurden die beiden wieder ein Paar, hielten dies aber aus der Öffentlichkeit heraus. Im Wintersemester 2007/2008 nahm Wecker an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg einen Lehrauftrag an: Im Workshop Songwriting unterrichtete er 2007, 2013 und 2018 in Komposition und Arrangement. Seit dem 13. Juni 2018 ist Wecker Gastprofessor an der Universität Koblenz-Landau (Campus Landau). . . . Aus: wikipedia-Konstantin_Wecker. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 310 Brauner geriffelter Pappband mit Schutzumschlag.

-

Der deutsche Heimatfilm: Bildwelten und Weltbilder. Bilder, Texte, Analysen zu 70 Jahren deutscher Filmgeschichte

Anbieter: Buchpark, Trebbin, Deutschland

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Zustand: Sehr gut - Gepflegter, sauberer Zustand. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. | Seiten: 248 | Produktart: Bücher.

-

Im Wald und auf der Heide. Mit 57 Zeichnungen von Fritz Jaspert und 64 Abbildungen auf Tafeln.

Verlag: Berlin : Safari-Verlag, 1977

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

EUR 6,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Wie neu. 225. Tausend. 192 Seiten mit vielen Abbildungen. 24,5 cm. Beiliegend ein Zeitungsartikel von Ellen Pröbstl: Klöster der Heide. Guter Zustand. Schutzumschlag am Fuß mit einem kleinen Einriß. Am Buchende 3 Blätter am Kopf auf 2 cm gestaucht. - Hermann Löns (* 29. August 1866 in Culm bei Bromberg in Westpreußen; 26. September 1914 bei Loivre [1] in der Nähe von Reims, Frankreich) war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Schon zu Lebzeiten ist Löns, dessen Landschaftsideal die Heide war, als Jäger, Natur- und Heimatdichter sowie als Naturforscher und -schützer zum Mythos geworden. . Heidedichter: Hermann Löns gilt als Heide-Dichter und Heimatschriftsteller. Er selbst war Stadtmensch und Intellektueller. Als Reaktion auf die aufkommende Verstädterung zu Beginn des industriellen Massenzeitalters hing sein Herz am kargen Sandboden der Heide und ihren Bauern. Er wohnte wochenlang in seiner Jagdhütte im Westenholzer Bruch. Von dort ging er auf die Pirsch in Wald, Heide und Moor und verfasste mehrere seiner Werke. Viele Werke beinhalten Tier- und Jagdgeschichten sowie Landschaftsschilderungen. Seine Prosa ist von Natureindrücken geprägt. Dass die Jäger zu Hegern wurden, wird auf die Aktivitäten des passionierten Jägers Hermann Löns zurückgeführt. Seinen Schriften kann man entnehmen, dass ihm lebende Wildtiere wichtiger waren als die tote Jagdbeute. Löns setzte sich für die Gründung des ersten deutschen Naturparks 1911 in der Lüneburger Heide ein. Heute gründet sich der Fremdenverkehr in der Lüneburger Heide auch auf den Mythos Hermann Löns. Nach seinem Tod war Löns nicht vergessen: Seine Natur- und Tiergeschichten wurden gelesen, seine Lieder wurden gesungen, einige Gedichte auswendig gelernt, Jäger, Naturschützer und Wanderfreunde verehrten ihn. Er war ein früher Verfechter des Naturschutzes und war so Wegbereiter des heutigen Umweltschutzes. Einzelne seiner Werke wurden auch für das Kino adaptiert. Der Heimatfilm Rot ist die Liebe" (1956) ist eine Verfilmung seines erfolgreichen Romans Das zweite Gesicht". Die Hauptfigur in dem melodramatischen Film, ein Poet und Schriftsteller, weist autobiographische Züge von Löns auf. In der Filmhandlung ist die Hauptfigur zwischen Ehefrau und früherer Freundin hin- und hergerissen und zieht sich in seine Hütte in der Heide zurück. Der sehr populär gewordene Kinofilm Grün ist die Heide (1951)", ebenfalls aus dem Heimatfilmgenre, beruht auf Motiven von Hermann Löns. Weitere Verfilmungen unter diesem Titel, die auch in der Lüneburger Heide spielen, gab es 1932 und 1972. Besondere Bekanntheit erlangten seine vertonten Gedichte, die später als Heidelieder beinahe den Status von Volksliedern erlangten, so wie das Abendlied (Rose Marie) mit der Melodie von Fritz Jöde. . Aus: wikipedia-Hermann_L%C3%B6ns Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 450 Braunes Leinen mit einer geprägten Deckelvignette und Schutzumschlag.

-

Film in der Bundesrepublik Deutschland. Der neue deutsche Film. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Ein Handbuch. Mit einem Vorwort der Verfasser. Mit einer Bibliographie zum deutschen Film. - (=Fischer 3673 : Fischer-Cinema).

Verlag: Frankfurt am Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1982

ISBN 10: 3596236738 ISBN 13: 9783596236732

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 6,40

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbTaschenbuch. Kartoniert. Zustand: Sehr gut. Taschenbucherstausgabe. 332 (4) Seiten mit vielen Abbildungen. 19 cm. Umschlagentwurf: Jan Buchholz und Reni Hinsch. Sehr guter Zustand. Seiten papierbedingt leicht gebräunt. 100 Regisseure und Filmemacher, illustrierter Einband Fischer 3673. Das vorliegende Handbuch sollte nicht als "Geschichte" des Films in der Bundesrepublik mißverstanden werden; es wurde zunächst vor allem für jene Leser des In- und Auslandes geschrieben, die sich erste Informationen über eine in den letzten Jahren von zunehmendem internationalem Interesse begleitete Produktion verschaffen wollen und über die Bedingungen, unter denen sie stattfinden. Dies gilt besonders für den einleitenden Überblick, der nicht mehr sein soll als eine Orientierungshilfe. - Hans Günther Pflaum, auch Hans Günter Pflaum (* 1941 in München; 19. Dezember 2018), war ein deutscher Filmkritiker und Autor von Hörspielen und Filmliteratur sowie Regisseur und Drehbuchautor von Dokumentarfilmen und Fernsehmoderator. Leben: Nach einem Studium der Germanistik, Zeitungswissenschaft und Theatergeschichte begann für Pflaum das Arbeitsleben als freier Journalist und Filmkritiker. Von 1970 bis 2007 schrieb er über Filmthemen in der Süddeutschen Zeitung. Als das Katholische Institut für Medieninformation 1972 begann, seinen seit 1955 bestehenden kirchlich orientierten Informationsdienst Katholische FILM-Korrespondenz neu auszurichten, kam man auf den durch sein leidenschaftliches Engagement für das Medium Film bekannt gewordenen 30-jährigen Pflaum und berief ihn zum Redakteur. Der Abdruck einer scharfen filmpolitischen gegen die Münchner Machtfraktion um Franz Josef Strauß" gerichteten Polemik von Hans Rolf Strobel wurde ihm 1976 zum Verhängnis. Unter internem Druck stehend, legte er seinen Posten nieder, blieb aber der Redaktion als Beiträger verbunden. Für das auf Filmbesprechungen spezialisierte Parallelblatt film-dienst war er ebenfalls in den 1970er Jahren in der Redaktion und noch lange danach als Rezensent tätig. Ab 1984 schrieb er auch für epd Film. Hörfunk und Fernsehen waren ihm ebenso eine Plattform für Filmkritiken. Die noch vor seinem (etwa in den frühen 1980er Jahren erfolgten) Einstieg gestartete ZDF-Sendung Ratschlag für Kinogänger gilt als erste Filmtipp-Reihe des Fernsehens, die Filmkritikern (zumeist der Feuilletons) das Wort erteilte. Ein anderes Format war zum Beispiel das WDR-Kinomagazin. Zusammen mit Michael Althen, Doris Kuhn und Rainer Gansera moderierte er auch Sendungen. Der junge deutsche Film lag ihm am Herzen, und hier besonders die Exponenten einer Münchner Gegenkultur zu den kulturpolitisch repressiv empfundenen Vorgaben der Konservativen von Franz-Josef Strauß bis Friedrich Zimmermann. Über den vier Jahre jüngeren Rainer Werner Fassbinder arbeitete er kontinuierlich; davon zeugen zahlreiche Texte und Interviews, Bücher und Filme, auch Seminare, Workshops und Symposien. Hier besonders zu nennen sind das 1976 gemeinsam mit Fassbinder verfasste und im Carl Hanser Verlag erschienene Buch Das bißchen Realität, das ich brauche und der 1992, zehn Jahre nach Fassbinders Tod, in Kooperation mit dem Filmverlag der Autoren und dem ZDF entstandene rund 100 Minuten lange Porträtfilm Ich will nicht nur, dass ihr mich liebt, dessen Titel eine Anspielung auf Fassbinders Film aus dem Jahr 1975 Ich will doch nur, daß ihr mich liebt ist. Neben seinen eigenen Erfahrungen mit Fassbinder erzählen darin prominente Kollegen Fassbinders wie Karlheinz Böhm, Hanna Schygulla, Peter Zadek oder Volker Schlöndorff von ihren Begegnungen mit ihm. Dem von Friedrich Zimmermann hart angegangenen und in seiner Karriere systematisch blockierten Herbert Achternbusch widmete Pflaum einige filmische Dokumentationen, zum Beispiel Der Niemandslandstreicher, dessen Titel an Fassbinders ganz frühen Kurzfilm Der Stadtstreicher anknüpft und auf diese Weise eine Verbindung herstellt zwischen diesen beiden ihm persönlich nahestehenden, rigoros unangepassten Filmemachern. Die Filmpolitik gehörte für Pflaum stets zur Gesamtschau. Diesbezügliche Themen konnte er in seinem von 1977 bis 1985 herausgegebenen Jahrbuch Film behandeln und behandeln lassen. Die Texte stammten von jungen, neuen Autoren, beispielsweise Thomas Honickel, sowie von aufstrebenden, beispielsweise Karsten Witte, und bekannten, beispielsweise Peter W. Jansen. Wolf Donner schrieb in der Zeit über die erste Ausgabe, dass der Band keine Prioritäten setze, sondern leicht konzeptionslos" Kleinteiliges verstreue. Dennoch seien die Beiträge brauchbar und besonders Hans Helmut Prinzlers Übersichten wie das Verzeichnis aller Film- und Fernsehredaktionsmitglieder würden zum meistgelesenen Teil gehören. Die Reihe wird heute noch als wichtiges Nachschlagewerk über diese Blütezeit des deutschen Autorenfilms eingestuft. 1979 erarbeiteten Hans Helmut Prinzler und Hans Günther Pflaum das Handbuch Film in der Bundesrepublik Deutschland, das bis 1992 in mehreren Auflagen und Sprachen erschien. Diverse Essays veröffentlichte Pflaum in Aufsatzsammlungen, zum Beispiel in Peter W. Jansens und Wolfram Schüttes Film in der DDR (Hanser, 1977). Er schrieb weiterhin für Tageszeitungen, zum Beispiel den Berliner Tagesspiegel. Regie führte er zuletzt in den Dokumentationen "Von Sex bis Simmel" (2005), einer Abrechnung mit dem Kommerzkino der 1970er Jahre, und "Was kann denn schöner sein" (2007) über den traditionellen Heimatfilm der 1950er Jahre, der in Fernseh-Fließbandproduktionen der 2000er Jahre seine Fortführung fand. Pflaum arbeitete auch in der Projekt-Kommission der Filmförderungsanstalt mit. Seine genauen Kenntnisse über den bundesdeutschen Film führten ihn zum Goethe-Institut. Er unternahm viele Reisen, stellte in den besuchten Ländern deutsche Filme vor und diskutierte sie mit dem Publikum. Hans Günther Pflaum starb am 19. Dezember 2018 nach langer Krankheit. . Aus: wikipedia-Hans_Günther_Pflaum. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 310.

-

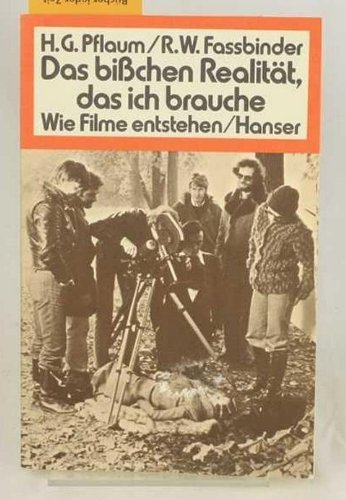

Das bißchen Realität, das ich brauche. Wie Filme entstehen.

Verlag: München, Carl Hanser Verlag, 1976

ISBN 10: 3446122834 ISBN 13: 9783446122833

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 6,50

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbIllustrierte Originalbroschur. Zustand: Gut. Erstausgabe. 164 (4) Seiten mit vielen Fotos. Guter Zustand. - Hans Günther Pflaum, auch Hans Günter Pflaum (* 1941 in München; 19. Dezember 2018), war ein deutscher Filmkritiker und Autor von Hörspielen und Filmliteratur sowie Regisseur und Drehbuchautor von Dokumentarfilmen und Fernsehmoderator. Leben: Nach einem Studium der Germanistik, Zeitungswissenschaft und Theatergeschichte begann für Pflaum das Arbeitsleben als freier Journalist und Filmkritiker. Von 1970 bis 2007 schrieb er über Filmthemen in der Süddeutschen Zeitung. Als das Katholische Institut für Medieninformation 1972 begann, seinen seit 1955 bestehenden kirchlich orientierten Informationsdienst Katholische FILM-Korrespondenz neu auszurichten, kam man auf den durch sein leidenschaftliches Engagement für das Medium Film bekannt gewordenen 30-jährigen Pflaum und berief ihn zum Redakteur. Der Abdruck einer scharfen filmpolitischen gegen die Münchner Machtfraktion um Franz Josef Strauß" gerichteten Polemik von Hans Rolf Strobel wurde ihm 1976 zum Verhängnis. Unter internem Druck stehend, legte er seinen Posten nieder, blieb aber der Redaktion als Beiträger verbunden. Für das auf Filmbesprechungen spezialisierte Parallelblatt film-dienst war er ebenfalls in den 1970er Jahren in der Redaktion und noch lange danach als Rezensent tätig. Ab 1984 schrieb er auch für epd Film. Hörfunk und Fernsehen waren ihm ebenso eine Plattform für Filmkritiken. Die noch vor seinem (etwa in den frühen 1980er Jahren erfolgten) Einstieg gestartete ZDF-Sendung Ratschlag für Kinogänger gilt als erste Filmtipp-Reihe des Fernsehens, die Filmkritikern (zumeist der Feuilletons) das Wort erteilte. Ein anderes Format war zum Beispiel das WDR-Kinomagazin. Zusammen mit Michael Althen, Doris Kuhn und Rainer Gansera moderierte er auch Sendungen. Der junge deutsche Film lag ihm am Herzen, und hier besonders die Exponenten einer Münchner Gegenkultur zu den kulturpolitisch repressiv empfundenen Vorgaben der Konservativen von Franz-Josef Strauß bis Friedrich Zimmermann. Über den vier Jahre jüngeren Rainer Werner Fassbinder arbeitete er kontinuierlich; davon zeugen zahlreiche Texte und Interviews, Bücher und Filme, auch Seminare, Workshops und Symposien. Hier besonders zu nennen sind das 1976 gemeinsam mit Fassbinder verfasste und im Carl Hanser Verlag erschienene Buch Das bißchen Realität, das ich brauche und der 1992, zehn Jahre nach Fassbinders Tod, in Kooperation mit dem Filmverlag der Autoren und dem ZDF entstandene rund 100 Minuten lange Porträtfilm Ich will nicht nur, dass ihr mich liebt, dessen Titel eine Anspielung auf Fassbinders Film aus dem Jahr 1975 Ich will doch nur, daß ihr mich liebt ist. Neben seinen eigenen Erfahrungen mit Fassbinder erzählen darin prominente Kollegen Fassbinders wie Karlheinz Böhm, Hanna Schygulla, Peter Zadek oder Volker Schlöndorff von ihren Begegnungen mit ihm. Dem von Friedrich Zimmermann hart angegangenen und in seiner Karriere systematisch blockierten Herbert Achternbusch widmete Pflaum einige filmische Dokumentationen, zum Beispiel Der Niemandslandstreicher, dessen Titel an Fassbinders ganz frühen Kurzfilm Der Stadtstreicher anknüpft und auf diese Weise eine Verbindung herstellt zwischen diesen beiden ihm persönlich nahestehenden, rigoros unangepassten Filmemachern. Die Filmpolitik gehörte für Pflaum stets zur Gesamtschau. Diesbezügliche Themen konnte er in seinem von 1977 bis 1985 herausgegebenen Jahrbuch Film behandeln und behandeln lassen. Die Texte stammten von jungen, neuen Autoren, beispielsweise Thomas Honickel, sowie von aufstrebenden, beispielsweise Karsten Witte, und bekannten, beispielsweise Peter W. Jansen. Wolf Donner schrieb in der Zeit über die erste Ausgabe, dass der Band keine Prioritäten setze, sondern leicht konzeptionslos" Kleinteiliges verstreue. Dennoch seien die Beiträge brauchbar und besonders Hans Helmut Prinzlers Übersichten wie das Verzeichnis aller Film- und Fernsehredaktionsmitglieder würden zum meistgelesenen Teil gehören. Die Reihe wird heute noch als wichtiges Nachschlagewerk über diese Blütezeit des deutschen Autorenfilms eingestuft. 1979 erarbeiteten Hans Helmut Prinzler und Hans Günther Pflaum das Handbuch Film in der Bundesrepublik Deutschland, das bis 1992 in mehreren Auflagen und Sprachen erschien. Diverse Essays veröffentlichte Pflaum in Aufsatzsammlungen, zum Beispiel in Peter W. Jansens und Wolfram Schüttes Film in der DDR (Hanser, 1977). Er schrieb weiterhin für Tageszeitungen, zum Beispiel den Berliner Tagesspiegel. Regie führte er zuletzt in den Dokumentationen "Von Sex bis Simmel" (2005), einer Abrechnung mit dem Kommerzkino der 1970er Jahre, und "Was kann denn schöner sein" (2007) über den traditionellen Heimatfilm der 1950er Jahre, der in Fernseh-Fließbandproduktionen der 2000er Jahre seine Fortführung fand. Pflaum arbeitete auch in der Projekt-Kommission der Filmförderungsanstalt mit. Seine genauen Kenntnisse über den bundesdeutschen Film führten ihn zum Goethe-Institut. Er unternahm viele Reisen, stellte in den besuchten Ländern deutsche Filme vor und diskutierte sie mit dem Publikum. Hans Günther Pflaum starb am 19. Dezember 2018 nach langer Krankheit. . Aus: wikipedia-Hans_Günther_Pflaum. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 300.

-

In Heide und Wald. 26 Tiergeschichten mit einer Einleitung.

Verlag: Leizig: Voigtländers Verlag ohne Jahres-Angabe.

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

EUR 7,50

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 358 Seiten. Guter Zustand. - Hermann Löns (* 29. August 1866 in Culm bei Bromberg in Westpreußen; 26. September 1914 bei Loivre [1] in der Nähe von Reims, Frankreich) war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Schon zu Lebzeiten ist Löns, dessen Landschaftsideal die Heide war, als Jäger, Natur- und Heimatdichter sowie als Naturforscher und -schützer zum Mythos geworden. . Heidedichter: Hermann Löns gilt als Heide-Dichter und Heimatschriftsteller. Er selbst war Stadtmensch und Intellektueller. Als Reaktion auf die aufkommende Verstädterung zu Beginn des industriellen Massenzeitalters hing sein Herz am kargen Sandboden der Heide und ihren Bauern. Er wohnte wochenlang in seiner Jagdhütte im Westenholzer Bruch. Von dort ging er auf die Pirsch in Wald, Heide und Moor und verfasste mehrere seiner Werke. Viele Werke beinhalten Tier- und Jagdgeschichten sowie Landschaftsschilderungen. Seine Prosa ist von Natureindrücken geprägt. Dass die Jäger zu Hegern wurden, wird auf die Aktivitäten des passionierten Jägers Hermann Löns zurückgeführt. Seinen Schriften kann man entnehmen, dass ihm lebende Wildtiere wichtiger waren als die tote Jagdbeute. Löns setzte sich für die Gründung des ersten deutschen Naturparks 1911 in der Lüneburger Heide ein. Heute gründet sich der Fremdenverkehr in der Lüneburger Heide auch auf den Mythos Hermann Löns. Nach seinem Tod war Löns nicht vergessen: Seine Natur- und Tiergeschichten wurden gelesen, seine Lieder wurden gesungen, einige Gedichte auswendig gelernt, Jäger, Naturschützer und Wanderfreunde verehrten ihn. Er war ein früher Verfechter des Naturschutzes und war so Wegbereiter des heutigen Umweltschutzes. Einzelne seiner Werke wurden auch für das Kino adaptiert. Der Heimatfilm Rot ist die Liebe" (1956) ist eine Verfilmung seines erfolgreichen Romans Das zweite Gesicht". Die Hauptfigur in dem melodramatischen Film, ein Poet und Schriftsteller, weist autobiographische Züge von Löns auf. In der Filmhandlung ist die Hauptfigur zwischen Ehefrau und früherer Freundin hin- und hergerissen und zieht sich in seine Hütte in der Heide zurück. Der sehr populär gewordene Kinofilm Grün ist die Heide (1951)", ebenfalls aus dem Heimatfilmgenre, beruht auf Motiven von Hermann Löns. Weitere Verfilmungen unter diesem Titel, die auch in der Lüneburger Heide spielen, gab es 1932 und 1972. Besondere Bekanntheit erlangten seine vertonten Gedichte, die später als Heidelieder beinahe den Status von Volksliedern erlangten, so wie das Abendlied (Rose Marie) mit der Melodie von Fritz Jöde. . Aus: wikipedia-Hermann_L%C3%B6ns Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 440 Halblederausgabe mit Kopffarbschnitt.

-

Mümmelmann: Ein Tierbuch. Auswahl.

Verlag: Hannover: Adolf Sponholtz Verlag ca. 1920., 1920

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

EUR 9,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Wie neu. Erste Auflage dieser Ausgabe. 80 Seiten. 18 x 12 cm. Seiten papierbedingt deutlich gebräunt. Besitzvermerk auf dem Vorsatz. Guter Zustand. - Hermann Löns (* 29. August 1866 in Culm bei Bromberg in Westpreußen; 26. September 1914 bei Loivre [1] in der Nähe von Reims, Frankreich) war ein deutscher Journalist und Schriftsteller. Schon zu Lebzeiten ist Löns, dessen Landschaftsideal die Heide war, als Jäger, Natur- und Heimatdichter sowie als Naturforscher und -schützer zum Mythos geworden. . Heidedichter: Hermann Löns gilt als Heide-Dichter und Heimatschriftsteller. Er selbst war Stadtmensch und Intellektueller. Als Reaktion auf die aufkommende Verstädterung zu Beginn des industriellen Massenzeitalters hing sein Herz am kargen Sandboden der Heide und ihren Bauern. Er wohnte wochenlang in seiner Jagdhütte im Westenholzer Bruch. Von dort ging er auf die Pirsch in Wald, Heide und Moor und verfasste mehrere seiner Werke. Viele Werke beinhalten Tier- und Jagdgeschichten sowie Landschaftsschilderungen. Seine Prosa ist von Natureindrücken geprägt. Dass die Jäger zu Hegern wurden, wird auf die Aktivitäten des passionierten Jägers Hermann Löns zurückgeführt. Seinen Schriften kann man entnehmen, dass ihm lebende Wildtiere wichtiger waren als die tote Jagdbeute. Löns setzte sich für die Gründung des ersten deutschen Naturparks 1911 in der Lüneburger Heide ein. Heute gründet sich der Fremdenverkehr in der Lüneburger Heide auch auf den Mythos Hermann Löns. Nach seinem Tod war Löns nicht vergessen: Seine Natur- und Tiergeschichten wurden gelesen, seine Lieder wurden gesungen, einige Gedichte auswendig gelernt, Jäger, Naturschützer und Wanderfreunde verehrten ihn. Er war ein früher Verfechter des Naturschutzes und war so Wegbereiter des heutigen Umweltschutzes. Einzelne seiner Werke wurden auch für das Kino adaptiert. Der Heimatfilm Rot ist die Liebe" (1956) ist eine Verfilmung seines erfolgreichen Romans Das zweite Gesicht". Die Hauptfigur in dem melodramatischen Film, ein Poet und Schriftsteller, weist autobiographische Züge von Löns auf. In der Filmhandlung ist die Hauptfigur zwischen Ehefrau und früherer Freundin hin- und hergerissen und zieht sich in seine Hütte in der Heide zurück. Der sehr populär gewordene Kinofilm Grün ist die Heide (1951)", ebenfalls aus dem Heimatfilmgenre, beruht auf Motiven von Hermann Löns. Weitere Verfilmungen unter diesem Titel, die auch in der Lüneburger Heide spielen, gab es 1932 und 1972. Besondere Bekanntheit erlangten seine vertonten Gedichte, die später als Heidelieder beinahe den Status von Volksliedern erlangten, so wie das Abendlied (Rose Marie) mit der Melodie von Fritz Jöde. . Aus: wikipedia-Hermann_L%C3%B6ns Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 120 Dunkelblaues Leinen ohne Schutzumschlag.

-

Jahrbuch Film 77/78. Berichte/Kritiken/Daten. Herausgegeben von Hans Günther Pflaum. Mit Beiträgen von Achternbusch, Badewitz, Blumenberg, Bresson, Buchka, Burg, Gersch, Eder, Hopf, Jansen, Maerker, Prinzler, Wilhelm Roth, Schilling, Rohrbach, Wenders, Ziegler, Zwerenz, Bohm, Herzog. Peter W. Jansen: TV-Kino, Überkino, Kinolegionäre -- Aspekte des internationalen Films -- Wolfram Schütte: Endlich bei uns angekommen -- Bundesdeutsche Filme 1977/78 -- Der Film des Jahres: "Die allseitig reduzierte Persönlichkeit" von Helke Sander -- Hans Helmut Prinzler: Gegeninformationen -- Notizen zu neuen Dokumentarfilmen aus der Bundesrepublik und zu "Deutschland im Herbst" -- Klaus Eder: Die Zerstörung der Leidenschaft -- Neue Erzählweisen in Filmen von Patricia Moraz, Peter Handke, Giovanna Gagliardo -- Christa Maerker: "Was ich sagen möchte, kann ich so billig sagen" -- Gespräch mit Margarethe von Trotta und Helke Sander -- Theodor Kotulla: Sich erinnern und durcharbeiten -- Einige Notizen zu "Au

Verlag: München, Wien: Carl Hanser Verlag, 1977

ISBN 10: 3446124292 ISBN 13: 9783446124295

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 9,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Erstausgabe. 221 Seiten mit einigen Abbildungen. Guter Zustand. - Hans Günther Pflaum, auch Hans Günter Pflaum (* 1941 in München; 19. Dezember 2018), war ein deutscher Filmkritiker und Autor von Hörspielen und Filmliteratur sowie Regisseur und Drehbuchautor von Dokumentarfilmen und Fernsehmoderator. Leben: Nach einem Studium der Germanistik, Zeitungswissenschaft und Theatergeschichte begann für Pflaum das Arbeitsleben als freier Journalist und Filmkritiker. Von 1970 bis 2007 schrieb er über Filmthemen in der Süddeutschen Zeitung. Als das Katholische Institut für Medieninformation 1972 begann, seinen seit 1955 bestehenden kirchlich orientierten Informationsdienst Katholische FILM-Korrespondenz neu auszurichten, kam man auf den durch sein leidenschaftliches Engagement für das Medium Film bekannt gewordenen 30-jährigen Pflaum und berief ihn zum Redakteur. Der Abdruck einer scharfen filmpolitischen gegen die Münchner Machtfraktion um Franz Josef Strauß" gerichteten Polemik von Hans Rolf Strobel wurde ihm 1976 zum Verhängnis. Unter internem Druck stehend, legte er seinen Posten nieder, blieb aber der Redaktion als Beiträger verbunden. Für das auf Filmbesprechungen spezialisierte Parallelblatt film-dienst war er ebenfalls in den 1970er Jahren in der Redaktion und noch lange danach als Rezensent tätig. Ab 1984 schrieb er auch für epd Film. Hörfunk und Fernsehen waren ihm ebenso eine Plattform für Filmkritiken. Die noch vor seinem (etwa in den frühen 1980er Jahren erfolgten) Einstieg gestartete ZDF-Sendung Ratschlag für Kinogänger gilt als erste Filmtipp-Reihe des Fernsehens, die Filmkritikern (zumeist der Feuilletons) das Wort erteilte. Ein anderes Format war zum Beispiel das WDR-Kinomagazin. Zusammen mit Michael Althen, Doris Kuhn und Rainer Gansera moderierte er auch Sendungen. Der junge deutsche Film lag ihm am Herzen, und hier besonders die Exponenten einer Münchner Gegenkultur zu den kulturpolitisch repressiv empfundenen Vorgaben der Konservativen von Franz-Josef Strauß bis Friedrich Zimmermann. Über den vier Jahre jüngeren Rainer Werner Fassbinder arbeitete er kontinuierlich; davon zeugen zahlreiche Texte und Interviews, Bücher und Filme, auch Seminare, Workshops und Symposien. Hier besonders zu nennen sind das 1976 gemeinsam mit Fassbinder verfasste und im Carl Hanser Verlag erschienene Buch Das bißchen Realität, das ich brauche und der 1992, zehn Jahre nach Fassbinders Tod, in Kooperation mit dem Filmverlag der Autoren und dem ZDF entstandene rund 100 Minuten lange Porträtfilm Ich will nicht nur, dass ihr mich liebt, dessen Titel eine Anspielung auf Fassbinders Film aus dem Jahr 1975 Ich will doch nur, daß ihr mich liebt ist. Neben seinen eigenen Erfahrungen mit Fassbinder erzählen darin prominente Kollegen Fassbinders wie Karlheinz Böhm, Hanna Schygulla, Peter Zadek oder Volker Schlöndorff von ihren Begegnungen mit ihm. Dem von Friedrich Zimmermann hart angegangenen und in seiner Karriere systematisch blockierten Herbert Achternbusch widmete Pflaum einige filmische Dokumentationen, zum Beispiel Der Niemandslandstreicher, dessen Titel an Fassbinders ganz frühen Kurzfilm Der Stadtstreicher anknüpft und auf diese Weise eine Verbindung herstellt zwischen diesen beiden ihm persönlich nahestehenden, rigoros unangepassten Filmemachern. Die Filmpolitik gehörte für Pflaum stets zur Gesamtschau. Diesbezügliche Themen konnte er in seinem von 1977 bis 1985 herausgegebenen Jahrbuch Film behandeln und behandeln lassen. Die Texte stammten von jungen, neuen Autoren, beispielsweise Thomas Honickel, sowie von aufstrebenden, beispielsweise Karsten Witte, und bekannten, beispielsweise Peter W. Jansen. Wolf Donner schrieb in der Zeit über die erste Ausgabe, dass der Band keine Prioritäten setze, sondern leicht konzeptionslos" Kleinteiliges verstreue. Dennoch seien die Beiträge brauchbar und besonders Hans Helmut Prinzlers Übersichten wie das Verzeichnis aller Film- und Fernsehredaktionsmitglieder würden zum meistgelesenen Teil gehören. Die Reihe wird heute noch als wichtiges Nachschlagewerk über diese Blütezeit des deutschen Autorenfilms eingestuft. 1979 erarbeiteten Hans Helmut Prinzler und Hans Günther Pflaum das Handbuch Film in der Bundesrepublik Deutschland, das bis 1992 in mehreren Auflagen und Sprachen erschien. Diverse Essays veröffentlichte Pflaum in Aufsatzsammlungen, zum Beispiel in Peter W. Jansens und Wolfram Schüttes Film in der DDR (Hanser, 1977). Er schrieb weiterhin für Tageszeitungen, zum Beispiel den Berliner Tagesspiegel. Regie führte er zuletzt in den Dokumentationen "Von Sex bis Simmel" (2005), einer Abrechnung mit dem Kommerzkino der 1970er Jahre, und "Was kann denn schöner sein" (2007) über den traditionellen Heimatfilm der 1950er Jahre, der in Fernseh-Fließbandproduktionen der 2000er Jahre seine Fortführung fand. Pflaum arbeitete auch in der Projekt-Kommission der Filmförderungsanstalt mit. Seine genauen Kenntnisse über den bundesdeutschen Film führten ihn zum Goethe-Institut. Er unternahm viele Reisen, stellte in den besuchten Ländern deutsche Filme vor und diskutierte sie mit dem Publikum. Hans Günther Pflaum starb am 19. Dezember 2018 nach langer Krankheit. . Aus: wikipedia-Hans_Günther_Pflaum. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 450 20 cm. Illustrierte Originalbroschur.

-

Jahrbuch Film 80/81. Berichte/Kritiken/Daten. Herausgegeben von Hans Günther Pflaum. Mit Beiträgen von Vinzenz B. Burg: Was ist ein ästhetisch avancierter Film?, Peter W. Jansen, Ulrich Gregor, Nikolaus Schilling, Norbert Jochum, Wilhelm Roth, Thomas Honickel, Alfred Nemezek, Peter Buchka, Wolfgang Würker, Christa Maerker, Helga Bähr, Cornelia Schlingmann, Heinz Klunker, Hans Noever, John Hanson, Crois und Sommer. Mit bio- und bibliographischen Hinweisen und und einer Filmographie deutscher Filme des Jahres 80/81 zusammengestellt von Antje Goldau.

Verlag: München, Wien: Carl Hanser Verlag, 1979

ISBN 10: 3446128514 ISBN 13: 9783446128514

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 9,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Erstausgabe. 253 Seiten mit einigen Abbildungen. Guter Zustand. - Hans Günther Pflaum, auch Hans Günter Pflaum (* 1941 in München; 19. Dezember 2018), war ein deutscher Filmkritiker und Autor von Hörspielen und Filmliteratur sowie Regisseur und Drehbuchautor von Dokumentarfilmen und Fernsehmoderator. Leben: Nach einem Studium der Germanistik, Zeitungswissenschaft und Theatergeschichte begann für Pflaum das Arbeitsleben als freier Journalist und Filmkritiker. Von 1970 bis 2007 schrieb er über Filmthemen in der Süddeutschen Zeitung. Als das Katholische Institut für Medieninformation 1972 begann, seinen seit 1955 bestehenden kirchlich orientierten Informationsdienst Katholische FILM-Korrespondenz neu auszurichten, kam man auf den durch sein leidenschaftliches Engagement für das Medium Film bekannt gewordenen 30-jährigen Pflaum und berief ihn zum Redakteur. Der Abdruck einer scharfen filmpolitischen gegen die Münchner Machtfraktion um Franz Josef Strauß" gerichteten Polemik von Hans Rolf Strobel wurde ihm 1976 zum Verhängnis. Unter internem Druck stehend, legte er seinen Posten nieder, blieb aber der Redaktion als Beiträger verbunden. Für das auf Filmbesprechungen spezialisierte Parallelblatt film-dienst war er ebenfalls in den 1970er Jahren in der Redaktion und noch lange danach als Rezensent tätig. Ab 1984 schrieb er auch für epd Film. Hörfunk und Fernsehen waren ihm ebenso eine Plattform für Filmkritiken. Die noch vor seinem (etwa in den frühen 1980er Jahren erfolgten) Einstieg gestartete ZDF-Sendung Ratschlag für Kinogänger gilt als erste Filmtipp-Reihe des Fernsehens, die Filmkritikern (zumeist der Feuilletons) das Wort erteilte. Ein anderes Format war zum Beispiel das WDR-Kinomagazin. Zusammen mit Michael Althen, Doris Kuhn und Rainer Gansera moderierte er auch Sendungen. Der junge deutsche Film lag ihm am Herzen, und hier besonders die Exponenten einer Münchner Gegenkultur zu den kulturpolitisch repressiv empfundenen Vorgaben der Konservativen von Franz-Josef Strauß bis Friedrich Zimmermann. Über den vier Jahre jüngeren Rainer Werner Fassbinder arbeitete er kontinuierlich; davon zeugen zahlreiche Texte und Interviews, Bücher und Filme, auch Seminare, Workshops und Symposien. Hier besonders zu nennen sind das 1976 gemeinsam mit Fassbinder verfasste und im Carl Hanser Verlag erschienene Buch Das bißchen Realität, das ich brauche und der 1992, zehn Jahre nach Fassbinders Tod, in Kooperation mit dem Filmverlag der Autoren und dem ZDF entstandene rund 100 Minuten lange Porträtfilm Ich will nicht nur, dass ihr mich liebt, dessen Titel eine Anspielung auf Fassbinders Film aus dem Jahr 1975 Ich will doch nur, daß ihr mich liebt ist. Neben seinen eigenen Erfahrungen mit Fassbinder erzählen darin prominente Kollegen Fassbinders wie Karlheinz Böhm, Hanna Schygulla, Peter Zadek oder Volker Schlöndorff von ihren Begegnungen mit ihm. Dem von Friedrich Zimmermann hart angegangenen und in seiner Karriere systematisch blockierten Herbert Achternbusch widmete Pflaum einige filmische Dokumentationen, zum Beispiel Der Niemandslandstreicher, dessen Titel an Fassbinders ganz frühen Kurzfilm Der Stadtstreicher anknüpft und auf diese Weise eine Verbindung herstellt zwischen diesen beiden ihm persönlich nahestehenden, rigoros unangepassten Filmemachern. Die Filmpolitik gehörte für Pflaum stets zur Gesamtschau. Diesbezügliche Themen konnte er in seinem von 1977 bis 1985 herausgegebenen Jahrbuch Film behandeln und behandeln lassen. Die Texte stammten von jungen, neuen Autoren, beispielsweise Thomas Honickel, sowie von aufstrebenden, beispielsweise Karsten Witte, und bekannten, beispielsweise Peter W. Jansen. Wolf Donner schrieb in der Zeit über die erste Ausgabe, dass der Band keine Prioritäten setze, sondern leicht konzeptionslos" Kleinteiliges verstreue. Dennoch seien die Beiträge brauchbar und besonders Hans Helmut Prinzlers Übersichten wie das Verzeichnis aller Film- und Fernsehredaktionsmitglieder würden zum meistgelesenen Teil gehören. Die Reihe wird heute noch als wichtiges Nachschlagewerk über diese Blütezeit des deutschen Autorenfilms eingestuft. 1979 erarbeiteten Hans Helmut Prinzler und Hans Günther Pflaum das Handbuch Film in der Bundesrepublik Deutschland, das bis 1992 in mehreren Auflagen und Sprachen erschien. Diverse Essays veröffentlichte Pflaum in Aufsatzsammlungen, zum Beispiel in Peter W. Jansens und Wolfram Schüttes Film in der DDR (Hanser, 1977). Er schrieb weiterhin für Tageszeitungen, zum Beispiel den Berliner Tagesspiegel. Regie führte er zuletzt in den Dokumentationen "Von Sex bis Simmel" (2005), einer Abrechnung mit dem Kommerzkino der 1970er Jahre, und "Was kann denn schöner sein" (2007) über den traditionellen Heimatfilm der 1950er Jahre, der in Fernseh-Fließbandproduktionen der 2000er Jahre seine Fortführung fand. Pflaum arbeitete auch in der Projekt-Kommission der Filmförderungsanstalt mit. Seine genauen Kenntnisse über den bundesdeutschen Film führten ihn zum Goethe-Institut. Er unternahm viele Reisen, stellte in den besuchten Ländern deutsche Filme vor und diskutierte sie mit dem Publikum. Hans Günther Pflaum starb am 19. Dezember 2018 nach langer Krankheit. . Aus: wikipedia-Hans_Günther_Pflaum. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 450 20 cm. Illustrierte Originalbroschur.

-

Wer die Heimat liebt. Das heilige Erbe. Roman nach dem gleichnamigen Superscope-Farbfilm.

Verlag: München/Bonn/Wien, Bayerischer Landwirtschaftsverlag, 1957

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Erstausgabe. 176 Seiten mit 88 Fotos auf Tafeln, davon 40 farbig und einem Titelbild. Sehr guter Zustand. - Günther Schwab (* 7. Oktober 1904 in Prag; 12. April 2006 in Salzburg) war ein österreichischer Schriftsteller. Schwab tat sich besonders als Erzähler und Essayist, aber auch als Drehbuch- und Hörspielautor hervor. Der zeitweise in Niederösterreich und der Steiermark in Pusterwald als Forstverwalter tätige Autor setzte sich in seinen Büchern schon früh für den aktiven Umweltschutz ein (z. B. Der Tanz mit dem Teufel, 1959). Leben und Wirken: Nach dem 1. Weltkrieg siedelte Schwabs Familie nach Wien um, wo Schwab seine Liebe zur Natur entdeckte. Hier wurde er Mitglied der NSDAP und der SA, letzter Rang Sturmführer, seit 1930. 1949 gründete der Autor die Zeitschrift Glücklicher Leben - der stille Weg, eine unparteiliche, überkonfessionelle und internationale Zeitschrift zum Lebensschutz", die später zum Organ des Weltbundes zum Schutze des Lebens (WSL) wurde, den Schwab 1960 in Salzburg gründete. Günther Schwabs Weltbund, dem er als Präsident vorstand, sowie der von ihm herausgegebenen Zeitschrift Lebensschutz wurden von verschiedenen Seiten Rassismus vorgeworfen. Besonders problematisch war, dass Schwabs Roman Abenteuer am Strom eine überarbeitete Neuauflage des bereits 1935 erschienen Werks Mensch ohne Volk war. Dieses Buch erschien damals im Franz-Eher-Verlag, dem Zentralverlag der NSDAP. Das Buch weist in der 1. Auflage eindeutig völkische Tendenzen auf, die in der Neuausgabe teilweise getilgt wurden. Im Lebensschutz-Verlag in Baden-Baden erschien der Roman 1982 im 201.-203. Tausend. Zu Schwabs bekanntesten Werken gehören neben Abenteuer am Strom, die Romane Der Tanz mit dem Teufel und der zu seinen Jugendbüchern zählende Hunderoman Sieben Dackel und Marisa, aber auch Der Förster vom Silberwald. Dieses Buch wurde 1956 im Gefolge des 1954 gedrehten gleichnamigen Heimatfilms veröffentlicht. Schwab war bereits am Drehbuch des ursprünglich Echo der Berge genannten Films beteiligt gewesen. Mit dem Roman "Die Leute von Aurali" hat Günther Schwab vielleicht das reifste seiner Werke geschrieben. Das abgeschiedene Hochgebirgstal von Aurali (Pusterwald) ist letzter Zufluchtsort für jene Existenzen, die sonst keinen Platz auf der Welt mehr haben: Kein Außenstehender darf in diese verworrene Gemeinschaft eindringen, die jeden fremden Einfluss - und sei es auch mit Gewalt - von sich fernzuhalten sucht. Die beispiellose Härte des Daseins, brutaler Egoismus und Missgunst haben in den Menschen hier beinah jeglichen Sinn für das Gute abgetötet. 1954 erhielt Günther Schwab das Ehrenzeichen "Gold" des Naturschutzbunds Österreich, und 1980 den Kulturpreis der Stadt Salzburg. 2004 überreichte der Zweite Landtagspräsident Michael Neureiter (ÖVP) ihm anlässlich seines 100. Geburtstages das vom Bundespräsidenten verliehene Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse und den persönlichen Ehrenbecher von Landeshauptfrau Gabi Burgstaller (SPÖ). Günther Schwab verstarb am 12. April 2006 im Alter von 101 Jahren in Salzburg. . Aus: wikipedia-G%C3%BCnther_Schwab Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 600 22,5 cm. Leinen mit geprägter Deckelvignette und goldgeprägten Rückentiteln.

-

Der deutsche Heimatfilm 1947 - 1960.

Verlag: Carl Hanser GmbH & Co. KG

ISBN 10: 3446120726 ISBN 13: 9783446120723

Anbieter: Buchpark, Trebbin, Deutschland

EUR 76,80

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Zustand: Gut - Gebrauchs- und Lagerspuren. Außen: verschmutzt, angestoßen. Innen: Seiten verschmutzt. Aus der Auflösung einer renommierten Bibliothek. Kann Stempel beinhalten. | Seiten: 460 | Produktart: Bücher.

-

Der totale Neuss : gesammelte Werke. Wolfgang Neuss. Hrsg. von Volker Kühn.

Verlag: Frankfurt am Main : Rogner und Bernhard bei Zweitausendeins - Affoltern a.A. : Buch 2000, 1997

ISBN 10: 3807703187 ISBN 13: 9783807703183

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Erstausgabe

EUR 14,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 1. Aufl. 956 S. : Ill. ; 23 cm; fadengeh., illustr. Orig.-Pappband. Gutes Ex. - Hans Wolfgang Otto Neuß (* 3. Dezember 1923 in Breslau; 5. Mai 1989 in Berlin) war ein deutscher Kabarettist und Schauspieler. . 1949 lernte er Wolfgang Müller kennen, dem er sich auf Anhieb geistesverwandt fühlte. Fortan traten die beiden als Duo (Die zwei Wolfgangs") auf. 1950 gingen sie nach West-Berlin, wo sie ein Engagement beim Kabarett Die Bonbonniere annahmen. Im selben Jahr erhielt Neuss seine erste Filmrolle in Der Mann, der sich selber sucht (Regie: Géza von Cziffra), schrieb Stücke, spielte Theater und führte Regie im Kabarett. Neuss pflegte auch zu Kabarettkollegen wie Eckart Hachfeld, Ursula Herking, Thierry, Dieter Hildebrandt und Wolfgang Gruner enge Kontakte. 1952 arbeitete er an zwei Programmen des Ensembles Die Stachelschweine mit. . 1967 bestritt Neuss mit Franz Josef Degenhardt, Hanns Dieter Hüsch und Dieter Süverkrüp, später als Quartett '67 bezeichnet, ein gemeinsames Programm mit politischen Texten und Liedern. Es kam nur zu einem einzigen Auftritt, der vom Saarländischen Rundfunk mitgeschnitten wurde. Das Buch, das die Texte des Quartetts dokumentiert, erschien 1968; es erschien in zahlreichen Auflagen bis 1980 und hat wesentlich zur Popularität der beteiligten Künstler beigetragen. Politisch machte sich Neuss zunächst für die SPD stark, die ihn im Februar 1966 wegen seiner Zweitstimmenwerbung für die Deutsche Friedens-Union jedoch ausschloss. Nachdem ihn die Partei ein halbes Jahr später ohne weitere Formalitäten wieder aufgenommen hatte, erklärte Neuss 1968 seinen Austritt; er machte aber 1971 erneut Wahlkampf für die SPD. Es war allgemein bekannt, dass Neuss zu dieser Zeit Drogen konsumierte (anfangs Tabletten, seit 1972 Haschisch). . (wiki) // INHALT : . Gepaukte Pointen ---- Ich hab damals nicht auf Pointe gesprochen ---- Noch 'ne Pauke ---- Der abgewürgte Paukenschlag ---- Ich hab noch einen Teppich in Köpenick ---- Das Kabarett der frühen Jahre ---- Schreibmaschine und Klavier ---- TV-Dialog ---- Berliner Blacks ---- Radioglück ---- Blue Jeans mit EK I ---- Hallo Sie ---- Als ich siebzehn war ---- Serenade für Angsthasen - Schüttepo geigt für Europa ---- DIE ROTEN SECHZIGER ---- Wir Kellerkinder - Ein gesamtdeutscher Heimatfilm ---- Filmgeschichten - Polemisches Intermezzo ---- Wir sind nicht zu bezeichnen ---- Förderungswürdig: Das Grundgesetz ---- Wie ich nicht Generaldirektor wurde ---- Auf der Straße ---- Kein Satellit - eine Rakete ---- Als Wolfgang Müller starb ---- Eine deutsche Frage - Aus der Zyne für die Zyne ---- Wie ich heut nacht ---- Wenn einmal, Flüchtlingsfreund, hör zu ---- Deutsche Liebe ---- Urlauber Paul schreibt vom Schwarzen Meer ---- Warum ich mich auf die Wiedervereinigung freue ---- Silvester muß ein Deutscher gewesen sein ---- Ein Skandal ---- Wer auch immer ---- Regieanweisung ---- Gereimte Destruktion ---- Das Beste ---- (u.v.v.a.) ISBN 9783807703183 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1200.

-

Die Kunst des Scheiterns. Tausend unmögliche Wege, das Glück zu finden.

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

EUR 14,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPappband mit Schutzumschlag. Zustand: Gut. 237 Seiten mit vielen Abbildungen. 21 cm. Sehr guter Zustand. Neues Exemplar, in Cellophan verpackt. Guter Rat scheint heutzutage nicht mehr teuer. Literarisch gesehen. Beschreiten die einen den schon reichlich ausgetretenen Jakobsweg, um von ihrer Selbstfindung Meldung zu machen, so empfehlen andere Zeitgenossen, sich selbst mehr zu lieben. Innehalten, Loslassen, Selbsterkenntnis, Läuterung, das moderne Mantra der Menschwerdung. Der Mann, um den es hier geht, weiß es allerdings besser. Er hat die Tiefen, präziser, die Untiefen des Daseins mehr als gründlich ausgelotet. Und wenn eine Koryphäe wie der berühmte Psychoanalytiker Arno Gruen von einem "bewegenden Buch" spricht, voller Kühnheit, Mitgefühl, Kreativität und politische[r] Intelligenz" dann spürt man ein wenig vom Gewinn, der jedem Scheiternden winkt. Konstantin Wecker hat ein großes kleines Buch vorgelegt! Achtzehnter Geburtstag im Knast zu Hannover. Eine erste Weichenstellung. Hier konnte nur noch der Mystiker Meister Eckhart und einer seiner Sprüche Trost bieten. Begleitet von seinen Lieblingsdenkern führt Wecker, dem wir einige der zartesten Bilder des deutschen Songwriterkanons verdanken, durch sein an Missbräuchen und haarsträubenden Irrwegen weiß Gott nicht armes Leben. Keine Biografie im handelsüblichen Sinne erwartet den Leser; mehr eine ?unvollendete Skizze? und schmerzliche Innenschau auf die Bruchstellen eines Lebens, die nach qualvollen Jahren zu Erkenntnissen wurden: Man ist kein Puccini, sondern ein schlichter Bänkelsänger, kein Großdichter ? aber ein Liedermacher! Dieter Hildebrandt, der Freund, riet ab vom Buchtitel. Zu sehr würden sich Kritiker eingeladen fühlen, damit zu spielen. Sollen sie doch. Wecker seinerseits weiß mit der Kunst des Scheiterns zu spielen. Fassungslosigkeit allerdings ergreift ihn dann doch angesichts seines damaligen Kokser-Ichs, das 1995 im "protzigen Eispalast" in München-Grünwald buchstäblich durch die Hölle ging. Im etwas ausufernd geratenen Anhang gibt er uns seine persönliche kraftspendende Literaturliste an die Hand. Erneut stoßen wir auf Arno Gruen und sein erhellendes Buch Der Fremde in uns. Konstantin Wecker hat diesen Fremden in sich entdeckt und in die Schranken verwiesen. Kluge und ernsthafte Variationen über das Thema "Genug ist nicht genug". --Ravi Unger. - Konstantin Alexander Wecker (* 1. Juni 1947 in München) ist ein deutscher Musiker, Liedermacher, Komponist, Schauspieler und Autor. Leben: Als einziges Kind von Alexander und Dorothea Wecker wuchs Konstantin Wecker im Münchner Stadtteil Lehel auf und erhielt bereits im Alter von sechs Jahren seinen ersten Klavierunterricht. Mit acht Jahren lernte er Geige und mit 14 Jahren Gitarre zu spielen. In seiner Kindheit war er Solist im Rudolf-Lamy-Kinderchor; so ist er u. a. in dem Heimatfilm Die Trapp-Familie zu hören. Wecker beendete seine Schullaufbahn am Theresien-Gymnasium München mit dem Abitur. 1980 heiratete er die Schauspielerin Carline Seiser, von der er 1988 geschieden wurde. Mitte der 1990er Jahre eskalierte Weckers Drogensucht nach eigener Aussage konsumierte er von 1994 bis zu seiner Verhaftung am 29. November 1995 täglich bis zu 7 Gramm Freebase/Kokainbase und Kokain und litt an Wahnvorstellungen. Bereits in seinem 1993 erschienenen Roman Uferlos mit erkennbar autobiografischen Zügen thematisierte er dies deutlich. Die folgenden Gerichtsverhandlungen zogen sich über Jahre hin. Im April 2000 wurde er in dritter Instanz zu einem Jahr und acht Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Sein 1997 vor Nervenärzten in Erlangen gehaltener Vortrag zum Thema Drogensucht erschien zwei Jahre später unter dem Titel Es gibt kein Leben ohne Tod in Buchform. Am 3. Februar 1996 heiratete Wecker die 27 Jahre jüngere Annik Berlin aus Bassum bei Bremen, die er auf einem seiner Konzerte kennengelernt hatte. In den Jahren 1997 und 1999 wurden die Söhne Valentin und Tamino geboren. Am 26. Juni 2013 gaben Konstantin und Annik Wecker ihre einvernehmliche Trennung bekannt. Später wurden die beiden wieder ein Paar, hielten dies aber aus der Öffentlichkeit heraus. Im Wintersemester 2007/2008 nahm Wecker an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg einen Lehrauftrag an: Im Workshop Songwriting unterrichtete er 2007, 2013 und 2018 in Komposition und Arrangement. Seit dem 13. Juni 2018 ist Wecker Gastprofessor an der Universität Koblenz-Landau (Campus Landau). . . . Aus: wikipedia-Konstantin_Wecker. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 409.

-

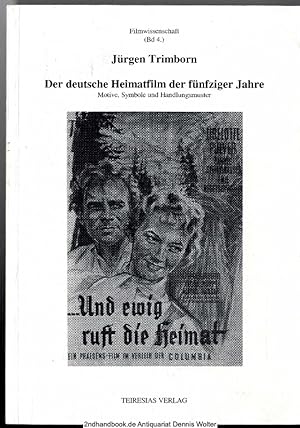

Der deutsche Heimatfilm der fünfziger Jahre : Motive, Symbole und Handlungsmuster

Anbieter: Dennis Wolter, Hardegsen OT Gladebeck, Deutschland

EUR 72,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 186 S. : Ill. ; 21 cm, Orig.-kart. Filmwissenschaft ; 4. Literaturverz. S. 183 - 186. Ecken leicht bestoßen. Einige Seiten mit Anstreichungen und Marginalien in Blei. Herstellerangaben: Leppin, Ralf TEIRESIAS VERLAG Kalscheurer Weg, Weg U 33 Köln 50969 D. Buch.

-

Schwabenkinder

Verlag: Deutsche Austrophon Gmbh

ISBN 13: 4260187036902

Anbieter: Rheinberg-Buch Andreas Meier eK, Bergisch Gladbach, Deutschland

EUR 6,24

Währung umrechnenEUR 17,13 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbDVD. Zustand: Sehr gut. Gebraucht - Sehr gut Leichte Lagerspuren Deutsch.

Mehr Angebote von anderen Verkäufern bei ZVAB

Gebraucht ab EUR 23,37

-

Besonders wertvoll. 4. Folge. Hrsg. von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden.

Erscheinungsdatum: 1961

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 154 S.; Illustr.; Tab.; qu.-14,5 cm; kart. Gutes Ex. - Von der Filmbewertungsstelle Wiesbaden haben in dem Zeitraum von Mai 1960 bis April 1961 insgesamt 28 Spielfilme das Prädikat Besonders wertvoll" erhalten, darunter sechs deutsche Filme (unter Hinzurechnung des auf dem Wege der Ausnahmegenehmigung in die Bewertung gelangten älteren Films Der Postmeister"). Im gleichen Zeitraum davor gab es fünf besonders wertvolle" deutsche Filme, 1958/59 vier und 1957/58 einen. Ob sich nun auf Grund dieser an sich erfreulichen Statistik die Meinung vertreten läßt, der deutsche Film habe einen entscheidenden Schritt nach vorn getan, ist eine Frage, die schon deshalb nicht ohne weitere beantwortet werden kann, weil sich künstlerische Entwicklungen nicht von heute auf morgen anbahnen und schon gar nicht kalendermäßig erfaßbar sind. So hat ja beispielsweise der Heimatfilm sein Leben auch nicht an einem bestimmten Tage ausgehaucht, sondern verschwand ebenso allmählich, wie er aufgetaucht war. Dennoch darf gesagt werden, daß die deutsche Filmproduktion den Trend erkennen läßt, sich mehr und mehr an internationalen Maßstäben zu orientieren. . (Vorwort) // INHALT : Spielfilme "Besonders wertvoll" --- Alamo --- Das Appartement --- Außer Atem --- Bellissima --- Can-Can --- Das Dorf am Fluß --- Einst ein Held --- Faust --- Das Frühstück im Grünen --- Der Gauner und der liebe Gott --- Der Gehetzte --- Die Gezeichneten --- Das Glas Wasser --- Ein Herr ohne Kleingeld --- Der letzte Zeuge --- Der Mann in der Schlangenhaut --- Moderato Cantabile --- Noch nach Jahr und Tag --- Die Passion der Jungfrau von Orleans --- Der Postmeister --- Die Reise im Ballon --- Rom, offene Stadt --- Sein oder Nichtsein --- Das süße Leben --- Der Teufel spielte Balalaika --- Verschwörung der Herzen --- Wer den Wind sät . --- Zorniges Schweigen --- Anhang --- Die Vorsitzenden der Ausschüsse --- Verzeichnis: Spielfilme "Wertvoll" --- Statistische Darstellungen. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550.

-

Original Autogramm Cordula Trantow /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Verlag: Rüdel

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Cordula Trantow bildseitig mit schwarzem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "Herzlich" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Cordula Trantow (* 29. Dezember 1942 in Berlin) ist eine deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Intendantin. Cordula Trantow ist die Tochter des Komponisten Herbert Trantow und der Tanzpädagogin Edith Kirchhoff. Sie nahm in Berlin Schauspielunterricht bei Marlise Ludwig; außerdem ließ sie sich in klassischem Ballett bei Tatjana Gsovsky ausbilden. Ersten Erfolg hatte Trantow als edle Prinzessin in der Hans-Sachs-Verfilmung Aufruhr im Schlaraffenland. Bekannt wurde sie 1959 mit der Rolle der Franziska in Die Brücke von Bernhard Wicki, wofür sie das Filmband in Gold als beste Nachwuchsschauspielerin gewann. André Cayatte engagierte sie 1960 als Partnerin von Charles Aznavour in Jenseits des Rheins als Helga. Im gleichen Jahr verkörperte sie die Binja im Heimatfilm An heiligen Wassern. Als Adolf Hitlers Nichte Geli Raubal spielte sie 1962 in der Hollywood-Produktion Hitler von Stuart Heisler und erhielt dafür eine Nominierung für den Golden Globe Award als Beste Nachwuchsdarstellerin. Ihr Ehemann, der Theaterregisseur Rudolf Noelte, besetzte sie als Frida in seiner Franz-Kafka-Verfilmung Das Schloß. Nach zahlreichen deutschen Unterhaltungsfilmen beendete sie ihre Film- zugunsten einer Theaterkarriere, wo sie in einigen der bedeutendsten Inszenierungen der 1970er und 1980er Jahre spielte. Bekannt wurde sie vor allem als Heldin des TV-Krimi-Dreiteilers Babeck (1968). Sie arbeitet außerdem als Synchronsprecherin für Ali MacGraw, Claude Jade, Marie Versini, Sandrine Bonnaire und Dominique Sanda. Seit 1991 ist sie Intendantin u. a. des Weilheimer Theatersommers. im Jahr 1998 verließ sie Weilheim nach Garmisch-Partenkirchen infolge einer Hetzkampagne gegen ihre Faust-I-Inszenierung wegen einer angeblich pornographischen Szene in der Walpurgisnacht zwischen Gretchens Bruder Valentin nach dessen Tod mit einer Hexe. 1999 führte sie ihren Faust I dort weiterhin auf (wie auch in Ludwigshafen am Rhein) und inszenierte Momo mit Cosma Shiva Hagen in der Hauptrolle. Guildo Horn spielte unter ihrer Regie in The Wizard of Oz und Christine Kaufmann in Maria Stuart (Regie: Uwe Niesig). 2004 kam es zur Umsetzung von Romeo und Julia in Bad Wörishofen als Theatertournee mit ebenfalls Cosma Shiva Hagen sowie Marco Hofschneider in den Hauptrollen. 2004 trat sie in der Krimiserie Bella Block in der Folge Hinter den Spiegeln auf und gehörte 2005 zum Stammpersonal der Serie Bis in die Spitzen. Trantow spielt auch unter anderen Regisseuren, so u. a. 2006 als Violet Venable in Pia Hänggis Inszenierung von Tennessee Williams' Plötzlich letzten Sommer. /// Standort Wimregal PKis-Box9-U012 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Film und Fernsehen. Materialien zur Theorie, Soziologie und Analyse der audio-visuellen Massenmedien / Hrsg. von Manfred Brauneck.

Verlag: Bamberg : Buchner, 1980., 1980

ISBN 10: 3766143107 ISBN 13: 9783766143105

Anbieter: Antiquariat Axel Straßer, Irsee, Deutschland

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 22,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb516 S. Ill.OPpBd; in gutem Zustand. Inhalt u.a.: Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit - Prokop: Struktur und Entwicklung der Filmwirtschaft 1947 bis 1970 - Hoffmann: Das Kommunale Kino - Heidtmann: Vom Auge des Mondes ins Meer der Seele. Einführung in den Science-Fiction-Film - Höfig: Der deutsche Heimatfilm 1947 bis 1960.

-

Product Placement im deutschen Film und Fernsehen : Richtlinien, Verstöße und Zukunftsaussichten

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

EUR 15,95

Währung umrechnenEUR 28,19 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich Medien / Kommunikation - Public Relations, Werbung, Marketing, Social Media, Munich Business School, Sprache: Deutsch, Abstract: Das Fernsehen steht seit vielen Jahren an der Spitze der meistgenutzten Medien in Deutschland. Zu Beginn diente es vorwiegend der Informationsverbreitung. Heute dient es dem Großteil aller deutschen Haushalte als Unterhaltungsmedium. Im Jahr 2010 sah der durchschnittliche deutsche Bürger 223 Minuten fern pro Tag. Dies sind immerhin fast vier Stunden täglich. Im vergangenen Jahr lag die Anzahl der frei empfangbaren TV- Sender, Private und Öffentlich-Rechtliche, bei 271. Diese Sender finanzieren sich bekanntlich komplett oder zu einem großen Teil über die Werbung. Diese ist grundsätzlich im Rundfunkstaatsvertrag geregelt und verlangt von privaten Fernsehanstalten, Werbung zusammenhängend zu schalten, wodurch einzelne Unterbrechungen zur Ausnahme gehören. Zwei Werbeblöcke sollen mindestens 20 Minuten auseinander liegen und dürfen die 15% Marke der kompletten Sendedauer nicht überschreiten. Die Richtlinien für Öffentlich-Rechtliche fallen etwas strenger aus. Lediglich 20 Minuten am Tag werden zugelassen. Keine Werbeschaltungen nach 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen. Diese gesetzlichen Vorschriften werden auf Grund niedriger Strafen zwar regelmäßig verletzt, motivieren die deutschen Fernsehanstalten jedoch trotzdem, neue sogenannte Sonderwerbeformen zu entwickeln. Hierzu zählt unter anderem das Product Placement (PP). Ob Effektivität oder verfassungs- und wettbewerbsrechtliche Zulässigkeit, kein angewandter Werbestil beschäftigte Betriebswirtschaftler und Juristen so wie PP. Und dies bereits seit Ende des zweiten Weltkriegs. 1956 erscheint der Vorläufer der Milka-Schokolade für 18 Sekunden im Heimatfilm Und ewig rauschen die Wälder . Das vorliegende Handout befasst sich mit dem Thema: Product Placement im deutschen Film und Fernsehen - Richtlinien, Verstößen und Zukunftsaussichten. Darüber hinaus werden einige Beispiele aus der Vergangenheit für PP im Vertriebskanal Deutsches Fernsehen aufgezeigt.

-

Original Autogramm Maria Sebaldt (1930-2023) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Maria Sebaldt Personen bildseitig mit blauem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Maria Katharina Helene Sebaldt (* 26. April 1930 in Berlin-Steglitz; ? 4. April 2023 in München) war eine deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin. Sie wurde in den 1950er Jahren als Filmschauspielerin bekannt und hatte ab den 1980er Jahren auch Rollen in Fernsehserien wie Ich heirate eine Familie oder Die Wicherts von nebenan. Maria Sebaldt wurde 1930 in Berlin als Tochter eines Abteilungsleiters des Paramount-Filmverleihs geboren. Sie nahm von 1946 bis 1949 privaten Schauspielunterricht und legte 1951 eine Schauspielprüfung ab. 1947 gab sie in Sondershausen als Edeltraud Panse in Maximilian Böttchers Krach im Hinterhaus ihr Bühnendebüt. Es folgten zahlreiche Theaterengagements u.a. in Sondershausen, Berlin (Renaissance-Theater, Theatre Club British Centre) und München. 1953 gab sie in dem Heimatfilm Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt neben Rudolf Prack ihr Filmdebüt. Sebaldt spielte in Musikfilmen wie Der Zigeunerbaron, Dramen wie Anastasia, die letzte Zarentochter (mit Lilli Palmer in der Titelrolle), Komödien wie Helmut Käutners Zürcher Verlobung (mit Lilo Pulver) und Vater, Mutter und neun Kinder (mit Heinz Erhardt), Krimis wie Das schwarze Schaf nach Gilbert Keith Chesterton (mit Heinz Rühmann als Pater Brown), und der Gangsterfilm-Parodie Hoppla, jetzt kommt Eddie! (mit Eddie Constantine), Western wie Die Gejagten der Sierra Nevada und Literaturverfilmungen wie Alfred Weidenmanns Zweiteiler nach Thomas Manns Buddenbrooks (mit Hansjörg Felmy) und Helmut Käutners Adaption von Carl Zuckmayers Hauptmann von Köpenick mit. Dabei verkörperte sie oft sympathische Figuren, aber auch listenreiche Gangster wie als Virginia Peng in der Realfilm-Version von Manfred Schmidts beliebter Comic-Reihe Nick Knatterton. Populär wurde Sebaldt auch durch ihre Rollen in Serien wie Ich heirate eine Familie oder als fürsorgliche Hannelore Wichert, die sie zwischen 1986 und 1991 in der ZDF-Serie Die Wicherts von nebenan verkörperte. Daneben hatte sie zahlreiche Gastauftritte in Serien und Reihen wie Tatort, Das Traumschiff, Der Kommissar, Derrick und Der Alte. Sie arbeitete auch für den Hörfunk (NDR, RIAS, SFB) und lieh als Synchronsprecherin ihre Stimme international bekannten Schauspielkolleginnen wie Antonella Lualdi (Rot und schwarz), Eva Marie Saint (Giftiger Schnee) und Joanne Woodward (Keine Angst vor scharfen Sachen und Eva mit den drei Gesichtern). Von 1965 bis zu seinem Tod im Jahr 2010 war Maria Sebaldt mit ihrem Kollegen Robert Freitag verheiratet. Die gemeinsame Tochter wurde 1967 geboren. Mit Freitags erster Ehefrau, der Schauspielerin Maria Becker, gab sie 1997 gemeinsam das Kochbuch Essen und trinken und fröhlich sein. Lieblingsgerichte von Maria Becker & Maria Sebaldt heraus. Maria Sebaldt verbrachte die letzten zwei Jahre ihres Lebens in einer Seniorenresidenz und starb im April 2023 in München.[1] Sie wurde auf dem Waldfriedhof Grünwald neben ihrem Mann beigesetzt.[2] /// Standort Wimregal GAD-0263 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Elisabeth Volkmann 1936-2006 Stimme v. Marge Simpson /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte von Elisabeth Volkmann bildseitig mit grünem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Elisabeth Volkmann (* 16. März 1936 in Essen; ? zwischen dem 25. Juli und 27. Juli 2006 in München) war eine deutsche Schauspielerin, Komikerin und Synchronsprecherin. Große Bekanntheit erlangte Volkmann als Synchronstimme der Marge Simpson, welcher sie von 1991 bis zu ihrem Tod ihre Stimme lieh. Volkmann wuchs im Ruhrgebiet auf und trug nach dem frühen Tod ihres Vaters im Jahre 1948 schon als Kind mit kleineren Bühnenauftritten zum Unterhalt der Familie bei. Dennoch musste sie ihren Wunsch, Künstlerin zu werden, gegen den Willen ihrer Mutter durchsetzen. An der renommierten Folkwangschule in Essen absolvierte sie das Studium zur Sopranistin und Schauspielerin. In Essen erhielt sie auch ihre erste Theaterrolle. Ihr Debüt als Kabarettistin gab sie in München. Für weitere Engagements in Berlin, Hamburg und Zürich wechselte sie wieder ins ernste Fach. Am Städtischen Theater in Nürnberg interpretierte sie an der Seite von Günter Strack die Rolle der Viola in Shakespeares Schauspiel Was ihr wollt. Filmrollen Im Jahr 1960 erhielt sie eine Nebenrolle in der Film-Komödie Eine Frau fürs ganze Leben von Wolfgang Liebeneiner und stand unter anderem mit Ruth Leuwerik, Klausjürgen Wussow und Theo Lingen vor der Kamera. Im Jahr 1964 wurde sie für die internationale Produktion Die Diamantenhölle am Mekong gebucht. Danach blieben gute Angebote jedoch aus, so dass sie ab 1968 in Erotikfilmen mit vordergründig sozialkritischer Tendenz auftrat. So übernahm sie in Zieh dich aus, Puppe eine Nebenrolle und war in rund zwanzig weiteren Filmen mit Titeln wie Hausfrauen-Report, Lehrmädchen-Report oder Massagesalon der jungen Mädchen zu sehen. Kleinere Engagements für gehobene Produktionen, wie für die Kästner-Verfilmung Drei Männer im Schnee mit Klaus Schwarzkopf, blieben die Ausnahme. Anfang der 1980er Jahre arbeitete sie mit dem Regisseur Rainer Werner Fassbinder zusammen, der ihr Rollen in seinen Spielfilmen Lili Marleen, Lola (beide 1981) und Die Sehnsucht der Veronika Voss (1982) anbot. In Walter Bockmayers unernstem Heimatfilm-Remake Die Geierwally (1988) verkörperte sie die Erbfürstin. Erst 1993 war sie wieder in einer Hauptrolle zu sehen. In Hape Kerkelings Satire Kein Pardon spielte sie die Mutter Hilde Schlönzke. Anfang 2003 war sie in dem Kinofilm Planet B: The Antman zu sehen, einer deutschen Action-Parodie mit Götz Otto und Yasmina Filali. Klimbim und weitere TV-Auftritte Parallel zu ihrer Filmkarriere wirkte Volkmann in zahlreichen deutschen Fernsehproduktionen mit. Einem breiten Publikum wurde sie als Mutter Jolanthe der Klimbim-Familie in der gleichnamigen Fernsehserie (1973-1979, 30 Folgen) von Michael Pfleghar bekannt. Hier avancierte sie von der noch relativ unbekannten Schauspielerin zur schrillen, Opernarien anstimmenden Komödiantin. Auftritte in Strapsen, offenherzigen Miedern und Lockenwicklern wurden ihr Rollenfach. 2004 kam die Original-Besetzung der Serie für das kurz darauf auch verfilmte Theaterstück Die Klimbim-Familie lebt noch einmal zusammen. Die Boulevard-Produktion tourte durch deutsche Großstädte. Nach dem Erfolg mit Klimbim wurde Volkmann für verschiedene Fernsehserien engagiert, so für Derrick (1977), Der Alte (1979), Großstadtrevier (1987), Die Stadtindianer (1994), Die Rote Meile (1999) oder Siska (2001). Sie trat in diversen Talk-Shows auf, z. B. in Beckmann, Menschen bei Maischberger oder Zimmer frei! 1990 und 1991 spielte Elisabeth Volkmann in mehr als 20 Folgen der RTL-Erotik-Serie Schloß Pompon Rouge die Marquise Marie-Antoinette von Bommelroth. Schauspielerkollegen waren dabei Katja Bienert und Jörg Bräuer. Bekannt war sie seit 1991 auch als deutsche Synchronstimme der Marge Simpson und deren Zwillingsschwestern Patty und Selma in der US-amerikanischen Zeichentrickserie Die Simpsons. Die deutsche Fassung der Folge We?re on the Road to D?ohwhere (deutscher Titel: Die Straße der Verdammten) endete mit einer Widmung an Elisabeth Volkmann. Außerdem sprach sie die Astrologin Milva Summer in dem Jugend-Hörspiel Die drei Fragezeichen - Die Karten des Bösen (1998). Volkmann wurde für ihre schauspielerischen Leistungen mit dem höchsten deutschen Fernsehpreis, dem Adolf-Grimme-Preis, sowie dem Deutschen Comedy-Preis (Sonderpreis 2003 für Klimbim) ausgezeichnet. Privates Volkmann war zunächst mit dem Filmanwalt Walter Hass verheiratet.[2] 1998 heiratete sie ihren Manager Eberhard Radisch, mit dem sie davor schon zwanzig Jahre zusammengelebt hatte. Am Abend des 27. Juli 2006 wurde Volkmann von der Polizei tot in ihrer Dachwohnung in der Nähe des Münchener Stachus aufgefunden. Die Polizei wurde von einer Bekannten, der Reporterin einer Illustrierten, alarmiert, die seit mehreren Tagen nichts mehr von Elisabeth Volkmann gehört hatte.[3] Todesursache war Herzversagen.[4] Der genaue Todeszeitpunkt konnte nicht festgestellt werden. Etwa eine Woche nach ihrem Tod wurde ihre Urne auf dem Gräberfeld 421 des Waldfriedhofes in München anonym beigesetzt. /// Standort Wimregal GAD-0255 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Maria Sebaldt (1930-2023) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar