die juden in der welt, Signiert (42 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (21)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (21)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (42)

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Keiner lebt für sich allein. Roman. - mit signierter Karte

Verlag: Verlag Atelier im Bauernhaus, Fischerhude, 1983

ISBN 10: 388132058X ISBN 13: 9783881320580

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Luna, Lüneburg, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 5,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbOriginal-Pappband. Zustand: Gut. Erstausgabe. dem unsigniertem Buch liegt eine Karte bei , signiert von dem deutschen Schauspieler, Liedtexter und Komponist Ernst Bader (1914-99). Aus seiner Feder stammen Lieder wie " Die Welt ist schön Milord", " Am Tag als der Regen kam " oder " Tulpen aus Amsterdam" . Er schrieb für Aznavour, Quinn , Dalida, Valente und und . , leichte Gebrauchsspuren. with signed card. Size: 8°. Buch.

-

Konvolut "Jüdische Schicksale" 6 Titel. 1.) Wolfdietrich Schnurre: Ein Unglücksfall, Roman 2.) Moses Mendelssohn - deutscher Aufklärer und gesetzestreuer Jude, Vortrag von Dr. Hermann Simon zur Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit in Stuttgart am 3. März 1986, Herausgeber Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Stuttgart e. V., Broschur, geklammert 3.) Michal Strzemski: Das abgebrochene Gespräch, Reclams Universal-Bibliothek Band 1097 4.) Lili Körber: Die Ehe der Ruth Gompertz, Roman 5.) Peter O. Chotjewitz: Saumlos. Roman eines Dorfes. Rowohlt Taschenbuch Verlag 1980 6.) Peter Härtling: Felix Guttmann. Roman. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1986, 1. Auflage

Verlag: Aufbau-Verlag Berlin und Weimar

Anbieter: Agrotinas VersandHandel, Fredersdorf-Vogelsdorf, Deutschland

Signiert

EUR 18,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb1.) Wolfdietrich Schnurre: Ein Unglücksfall, Roman, Aufbau-Verlag Berlin und Weimar, 1. Auflage/1983, 409 Seiten, Leinen-Einband mit O. Schutzumschlag, gut erhalten. 2.) Moses Mendelssohn - deutscher Aufklärer und gesetzestreuer Jude, Vortrag von Dr. Hermann Simon zur Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit in Stuttgart am 3. März 1986, Herausgeber Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Stuttgart e. V., Broschur, geklammert, 13 Seiten, gut erhalten, signiert von Hermann Simon 1987. 3.) Michal Strzemski: Das abgebrochene Gespräch, Reclams Universal-Bibliothek Band 1097, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig, 1. Auflage/1976, 169 Seiten, etwas abgenutzter Karton-Umschlag, sonst gut erhalten, der Autor - emeritierter Professor für Biologie, schrieb das Buch im Gedenken an die so plötzlich ausgelöschte Welt der Juden (aus dem Umschlagtext). 4.) Lili Körber: Die Ehe der Ruth Gompertz, Roman, Gustav Kiepenheuer Verlag Leipzig und Weimar, 1. Auflage/1988, 303 Seiten, Karton-Deckel mit O.Schutzumschlag, gut erhalten, ISBN 3-378-00274-3 (Foto). 5.) Peter O. Chotjewitz: Saumlos. Roman eines Dorfes. Rowohlt Taschenbuch Verlag 1980, 187 Seiten, illustrierter Karton-Umschlag, gut erhalten (Anm.: Saumlos war vor 1933 ein Ort der zeitweise eine jüdische Bevölkerungsmehrheit hatte. Wo sind sie geblieben, wer hat sie vertrieben, wer hat von ihrer Vertreibung profitiert.Aus dem Vorspann). 6.) Peter Härtling: Felix Guttmann. Roman. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1986, 1. Auflage, 278 Seiten, Leinen-Einband mit O. Schutzumschlag, gut erhalten, wie angegeben.

-

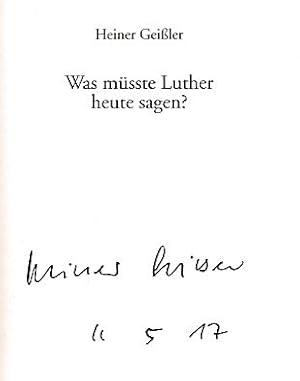

Was müsste Luther heute sagen?

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 18,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbOriginalbroschur. Zustand: Gut. 1. Auflage. 285 Seiten. Vom Autor signiert. - Heiner Geißler hörte durch seine Großmutter zum ersten Mal etwas von Luther. Jetzt schreibt er dieses Buch, um den Mann kennenzulernen, der die Welt verändert hatte. Er entdeckt Luther als einen der ganz Großen der Geschichte - nicht nur im Guten, sondern auch im Schlechten. Der Herausforderer des Papsttums, der große Reformator - mit einer falschen Lehre? War Luther ein Pazifist oder ein Opportunist? Woher seine Polemik, ja sogar sein Hass auf Bauern, Wiedertäufer und Juden? Heiner Geißler schildert, wie Luther mit seiner Lehre Teile der katholischen Theologie zerstörte. Er geht der Frage nach, ob die lutherische Theologie, wie Max Weber meint, mit dem Kapitalismus zusammenhängt. Er zeigt, was in beiden Kirchen noch geschehen muss, wenn das Reformationsjubiläum 2017 nicht misslingen soll. Eine Voraussetzung ist, dass bis dahin die zentrale Aussage der Reformation zur Rechtfertigungslehre revidiert wird. Und er stellt die Frage: Wie weit darf die Uneinsichtigkeit von Theologen und Kirchenführern noch gehen, mit der die Spaltung der Kirchen aufrechterhalten wird? ISBN 9783548376790 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 258.

-

Die heilige Hur' : [Satiren]. SIGNIERT Mit einem Vorw. von Hanns Dieter Hüsch / dtv ; 11613

Verlag: München : Dt. Taschenbuch-Verl., 1992

ISBN 10: 3423116137 ISBN 13: 9783423116138

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorbkart. Zustand: Gut. Ungekürzte Ausg. 120 S. ; 18 cm Kanten etwas berieben / bestossen, Eselsohren an letzten Seiten, Eckknick an Deckel, von Lisa Fitz auf dem Innentitel mit schwarzem Edding signiert mit eigenhändigem Smiley /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lisa Fitz (* 15. September 1951 in Zürich) ist eine deutsche Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin. Lisa Fitz, aufgewachsen in Krailling bei München, entstammt der bayrischen Künstlerdynastie Fitz. Großvater Hans Fitz war Schriftsteller, Schauspieler und Bühnenautor, die Großmutter Ilse Fitz Opernsängerin und Theaterleiterin. Vater Walter Fitz (1921-1992) war Komponist und Musiker, bekannt auch als Strauß-Imitator. Mutter Molly Fitz-Raffay (1923-2014) war Sängerin und Gitarristin. Ihre Tante war die Schauspielerin Veronika Fitz. Fitz ist eine Cousine des Schauspielers Michael Fitz und der Drehbuchautorin Ariela Bogenberger sowie eine Cousine zweiten Grades des Schauspielers Florian David Fitz. Lisa Fitz besuchte von 1969 bis 1972 die Schauspielschule Ruth von Zerboni und hatte Gitarren-, Gesangs- und Ballettunterricht. 1972 wurde sie weiteren Kreisen bekannt, als sie die Fernsehsendung Bayerische Hitparade im BR moderierte. Die Künstlerin war zunächst Songwriterin und schrieb die Satiresongs I bin bled (1972)[1] und Mein Mann ist Perser (1981). Anfang der 1980er Jahre spielte sie vorwiegend Theater und mehrere Rollen in Fernsehfilmen. Mit Franz Xaver Kroetz verband sie eine mehrjährige Zusammenarbeit (Das Nest) und eine private Beziehung. Kabarettistin und Fernsehkarriere ab 1983 Ab 1983 trat Fitz in eigenen Shows als Kabarettistin auf. Hier war sie die erste Frau in Deutschland, die ein Soloprogramm mit eigenen Texten bot. Lisa Fitz mit Gitarre (2018) Mit ihren Programmen Die heilige Hur, Ladyboss, Geld macht geil, Kruzifix, ?wie is?n die in echt?, Heil, Alles Schlampen - außer Mutti, Lex mihi Ars (ab 2005) und Super Plus - Tanken und Beten (ab 2008) war sie mit insgesamt über 2500 Konzerten in Stadthallen, Theater- und Kleinkunstbühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen. 2012 folgte Mut - Vom Hasen zum Löwen und seit Mitte Mai 2015 ist sie mit ihrem jüngsten Programm Weltmeisterinnen - gewonnen wird im Kopf auf Tournee. 2001 kritisierte Fitz in einem Gespräch im Bildungskanal BR-alpha des Bayerischen Rundfunks die zunehmende Primitivität im deutschen Fernsehen am Beispiel der Sat.1-Reality-Show Girls Camp.[2] Von 2003 bis 2004 moderierte sie die Fernsehsendung SR-Gesellschaftsabend für den Saarländischen Rundfunk. 2004 beendete der Sender die Zusammenarbeit; Anlass war Lisa Fitz? Teilnahme an der ersten Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!.[3] Sporadisch war Fitz Gast bei Dieter Hildebrandt im Scheibenwischer, außerdem hatte sie Auftritte in vielen Talkshows sowie in der satirischen ZDF-Talkshow Blond am Freitag. Vom 25. Juni bis 4. September 2011 spielte sie bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg als Gaststar die weibliche Hauptrolle. In der Produktion Der Ölprinz stellte sie die Treckführerin Rosalie Ebersbach dar. Im Dezember 2011 trat sie zudem bei der 20. Ausgabe des Arosa Humor-Festivals auf. Politische Ansichten ab 2017 Bereits 2016 gab Fitz dem von Russland finanzierten Sender RT ein Interview, in dem sie Kabarett-Kollegen als ?systemimmanente Hofnarren? bezeichnete und von einer ?Weglasspresse? sprach.[4] 2017 verlas Anneliese Fikentscher, die Herausgeberin des als Querfront-Organ eingestuften Blogs NRhZ-Online, ein Grußwort von Fitz anlässlich der Verleihung des Kölner Karls-Preises an Ken Jebsen, dem die Verbreitung antisemitischer Verschwörungsideologien vorgeworfen wird. Fitz gratulierte Jebsen zu dem Preis, denn wesentlich brisanter als jede Verschwörungstheorie, so Fitz, sei die Verschwörungspraxis.[5] Im Januar 2018 sorgte Fitz mit dem auf YouTube vorab veröffentlichten Song Ich sehe was, was Du nicht siehst für Schlagzeilen. Dessen Text enthält verschiedene Anspielungen, z. B. ?Die Welt wird fieser und an wem mag?s liegen?? - ?Der Schattenstaat, die Schurkenbank, der Gierkonzern, Wer nennt die Namen und die Sünden dieser feinen Herrn? Rothschilds, Rockefeller, Soros & Consorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten.?, was in den Medien kritisch kommentiert wurde.[6] In der Tageszeitung Die Welt schrieb Giulia Silberberger, Fitz ?bediene antisemitische Verschwörungstheorien? Der YouTube-Kanal SchrangTV, bei dem der Song veröffentlicht wurde, werde von Heiko Schrang betrieben, einem laut AZ ?Verschwörungstheoretiker?, der entsprechende Kurzvideos publiziere.[7] Auch die Frankfurter Rundschau hielt Fitz antisemitische Äußerungen vor, stattdessen hätte Fitz laut FR einfach ?ergoogeln [können], wer auf dem globalen Finanzplatz [?] so die Bigplayer sind: auf Platz 1 übrigens die Commercial Bank of China?.[4] Lisa Fitz wandte sich gegen diese Interpretationen: ?Ich habe in dem Lied auch Rockefeller und J. P. Morgan genannt, das sind keine Juden. Und ich will das Recht haben, auch jüdische Familien der Hochfinanz zu kritisieren, wenn sie sich falsch verhalten.? Zudem meinte sie: ?Wenn ich Erdogan kritisiere, bin ich nicht türkenfeindlich. Wenn ich als Pazifistin die Kriegspolitik der USA kritisiere, bin ich nicht amerikafeindlich. Und wenn ich reiche Bankhäuser kritisiere, bin ich nicht einen Hauch antisemitisch.?[8] In der SZ wurde Fitz 2019 bescheinigt, ?auf einer rechtspopulistischen Klaviatur? zu spielen. Sie sei nicht rechtsradikal, aber für ?Kritik an Ungerechtigkeiten? benötige man ?nicht die Rothschilds oder andere Codes der Neuen Rechten?.[9] Mit Heiko Schrang, dem Betreiber eines verschwörungsideologischen YouTube-Kanals, hat Fitz bereits mehrere Videos gedreht.[4] Im Juli 2019 behauptete Fitz im Kölner Treff, dass die Rothschild-Bank 130 Zentralbanken auf der ganzen Welt besitze.[10] Zuletzt sprach sie in ihren Texten von einer ?demokratischen Diktatur der Parteien? und hielt ?die globale Erwärmung für weniger gefährlich als die globale Verblödung?.[9] /// Standort Wimregal H.

-

TOPOS HIEROS und christlicher Sakralbau in vorkonstantinischer Überlieferung. [Aus: Boreas, Münstersche Beiträge zur Archäologie, Bd. 7, 1984].

Verlag: Münster, 1984

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Signiert

EUR 19,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. S. 193-225, 1 Abb. Aus der Bibliothek von Prof. Wolfgang Haase, langjährigem Herausgeber der ANRW und des International Journal of the Classical Tradition (IJCT). - Mit Widmung des Autors an W. Haase. - Leicht berieben und bestoßen, etwas eselsohrig, sonst sehr sauber. - Inhalt: Vorwort 1. Das erste Jahrhundert: a. Jesus und der Tempel; b. Gott wohnt nicht in Tempeln von Menschenhand; c. Die Umdeutung des Tempelbegriffs; d. Zusammenfassung: die Situation gegen Ende des Jahrhunderts 2. Das zweite und dritte Jahrhundert: a. Theos achoretos; b. Fortsetzung der Tempel-Kirche Metapher; c. Schlußbemerkungen: die Entwicklung der christlichen Auffassung von der Heiligkeit des Ortes im Laufe der vorkonstantinischen Epoche. - Aus dem Text: Wie verhielt sich das Frühchristentum der Vorstellung von der Heiligkeit eines heiligen Ortes und der damit verbundenen Sakralbauten gegenüber? Unter den Kulturen, mit denen die Christen in Berührung kamen, hatte dieser Begriff eine weitverbreitete Geltung, sowohl bei den Juden und anderen Semiten des Nahen Ostens als auch bei den Römern und Griechen. Im Rahmen der altbekannten Kritik an dem materiellen Kultus hatten seit langem zwar Philosophen und Rationalisten gelegentlich den Begriff der Ortsheiligung und des sakralen Bauwerks verpönt und verlacht. Aber diese oft beißenden Satiren und heftige Kritik hatten augenscheinlich wenig Wirkung auf die religiöse Praxis in der antiken Welt, ob im Zeitalter des Xenophanes und Herakleitos oder in der frühkaiserzeitlichen Epoche. Sowohl im Mittelmeergebiet als auch in den angrenzenden Regionen frühchristlicher Mission war der Glaube an die Heiligung und Heiligkeit bestimmter Orte (bzw. Bauwerke) geradezu ein fundamentaler religiöser Faktor, der tief im Bewußtsein der zeitgenössischen Menschen verwurzelt war. Wie reagierten die Christen auf dieses alltägliche religöse Phänomen in der Frühzeit der Kirche? Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550 Sonderdruck, klammergeheftet in Papiereinband.

-

Die Wunde Deutschland : Heinrich Heines Dichtung im Widerstreit von Nationalidee, Judentum und Antisemitismus.

Verlag: Frankfurt am Main : Insel-Verl., 1991

ISBN 10: 3458161171 ISBN 13: 9783458161172

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Signiert

EUR 22,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 2. Aufl. 305 S. ; 21 cm. Ex. an 2 Stellen mit (geringem) "Mäusefraß" (Einband + Umschlag). - Vorsatz mit Widmung (an Eberhard Lämmert) und SIGNIERT von Walter Hinck. - . Ein Großteil (Heinrich Heine's) Werks ist Konfession der Liebe zu Deutschland, wenn auch einer enttäuschten. Gegner radikalkommunistischer Gleichheitsforderungen, erhofft er sich die Verwirklichung einer "Welt des freien Menschentums" und der "großen Brüdergemeinde" vor allem vom deutschen Volk. Doch bringen ihn seine "demokratischen Prinzipien" in den Dauerkonflikt mit dem nationalistischen Machtdenken derer, die er "Teuto-manen" nennt. Der Antisemitismus wird sogar seinen Namen schließlich aus dem Gedächtnis der Deutschen auszubrennen versuchen. Keine Prophezeiung Heines erwies sich im 20. Jahrhundert als so genau wie die in seiner Tragödie "Almansor": "Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher / Verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen." Der Lebensgeschichte Heines bis zum Martyrium in der "Matratzengruft" folgend, zeigt die Darstellung von Walter Hinck die Identitätskonflikte Heines und seine Hoffnungsentwürfe, die Brillanz seiner Kritik und den poetischen Rang seiner Dichtungen. Sie fragt, warum Deutschland, dessen >verlorenerNeudeutschlands< -- Jüdische Solidarität, Emanzipation vom alten Judentum -- Ein neues Lied, ein besseres Lied -- Der "Tendenzbär" Oppositionskritik -- Nicht an der Deutschheit der Juden mäkeln -- Wiegenlied der Demokratie -- Revolution 1848 Demokratie und Nation // (u.a.) ISBN 9783458161172 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 419 Originalleinen mit Schutzumschlag.

-

Original Autogramm Lisa Fitz Kabarett /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Zeitungsfoto auf Blanko-A4-Karton montiert und bildseitig von Lisa Fitz mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Lisa Fitz (* 15. September 1951 in Zürich) ist eine deutsche Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin. Lisa Fitz, aufgewachsen in Krailling bei München, entstammt der bayrischen Künstlerdynastie Fitz. Großvater Hans Fitz war Schriftsteller, Schauspieler und Bühnenautor, die Großmutter Ilse Fitz Opernsängerin und Theaterleiterin. Vater Walter Fitz (1921-1992) war Komponist und Musiker, bekannt auch als Strauß-Imitator. Mutter Molly Fitz-Raffay (1923-2014) war Sängerin und Gitarristin. Ihre Tante war die Schauspielerin Veronika Fitz. Fitz ist eine Cousine des Schauspielers Michael Fitz und der Drehbuchautorin Ariela Bogenberger sowie eine Cousine zweiten Grades des Schauspielers Florian David Fitz. Lisa Fitz besuchte von 1969 bis 1972 die Schauspielschule Ruth von Zerboni und hatte Gitarren-, Gesangs- und Ballettunterricht. 1972 wurde sie weiteren Kreisen bekannt, als sie die Fernsehsendung Bayerische Hitparade im BR moderierte. Die Künstlerin war zunächst Songwriterin und schrieb die Satiresongs I bin bled (1972)[1] und Mein Mann ist Perser (1981). Anfang der 1980er Jahre spielte sie vorwiegend Theater und mehrere Rollen in Fernsehfilmen. Mit Franz Xaver Kroetz verband sie eine mehrjährige Zusammenarbeit (Das Nest) und eine private Beziehung. Kabarettistin und Fernsehkarriere ab 1983 Ab 1983 trat Fitz in eigenen Shows als Kabarettistin auf. Hier war sie die erste Frau in Deutschland, die ein Soloprogramm mit eigenen Texten bot. Lisa Fitz mit Gitarre (2018) Mit ihren Programmen Die heilige Hur, Ladyboss, Geld macht geil, Kruzifix, ?wie is?n die in echt?, Heil, Alles Schlampen - außer Mutti, Lex mihi Ars (ab 2005) und Super Plus - Tanken und Beten (ab 2008) war sie mit insgesamt über 2500 Konzerten in Stadthallen, Theater- und Kleinkunstbühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen. 2012 folgte Mut - Vom Hasen zum Löwen und seit Mitte Mai 2015 ist sie mit ihrem jüngsten Programm Weltmeisterinnen - gewonnen wird im Kopf auf Tournee. 2001 kritisierte Fitz in einem Gespräch im Bildungskanal BR-alpha des Bayerischen Rundfunks die zunehmende Primitivität im deutschen Fernsehen am Beispiel der Sat.1-Reality-Show Girls Camp.[2] Von 2003 bis 2004 moderierte sie die Fernsehsendung SR-Gesellschaftsabend für den Saarländischen Rundfunk. 2004 beendete der Sender die Zusammenarbeit; Anlass war Lisa Fitz? Teilnahme an der ersten Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!.[3] Sporadisch war Fitz Gast bei Dieter Hildebrandt im Scheibenwischer, außerdem hatte sie Auftritte in vielen Talkshows sowie in der satirischen ZDF-Talkshow Blond am Freitag. Vom 25. Juni bis 4. September 2011 spielte sie bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg als Gaststar die weibliche Hauptrolle. In der Produktion Der Ölprinz stellte sie die Treckführerin Rosalie Ebersbach dar. Im Dezember 2011 trat sie zudem bei der 20. Ausgabe des Arosa Humor-Festivals auf. Politische Ansichten ab 2017 Bereits 2016 gab Fitz dem von Russland finanzierten Sender RT ein Interview, in dem sie Kabarett-Kollegen als ?systemimmanente Hofnarren? bezeichnete und von einer ?Weglasspresse? sprach.[4] 2017 verlas Anneliese Fikentscher, die Herausgeberin des als Querfront-Organ eingestuften Blogs NRhZ-Online, ein Grußwort von Fitz anlässlich der Verleihung des Kölner Karls-Preises an Ken Jebsen, dem die Verbreitung antisemitischer Verschwörungsideologien vorgeworfen wird. Fitz gratulierte Jebsen zu dem Preis, denn wesentlich brisanter als jede Verschwörungstheorie, so Fitz, sei die Verschwörungspraxis.[5] Im Januar 2018 sorgte Fitz mit dem auf YouTube vorab veröffentlichten Song Ich sehe was, was Du nicht siehst für Schlagzeilen. Dessen Text enthält verschiedene Anspielungen, z. B. ?Die Welt wird fieser und an wem mag?s liegen?? - ?Der Schattenstaat, die Schurkenbank, der Gierkonzern, Wer nennt die Namen und die Sünden dieser feinen Herrn? Rothschilds, Rockefeller, Soros & Consorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten.?, was in den Medien kritisch kommentiert wurde.[6] In der Tageszeitung Die Welt schrieb Giulia Silberberger, Fitz ?bediene antisemitische Verschwörungstheorien? Der YouTube-Kanal SchrangTV, bei dem der Song veröffentlicht wurde, werde von Heiko Schrang betrieben, einem laut AZ ?Verschwörungstheoretiker?, der entsprechende Kurzvideos publiziere.[7] Auch die Frankfurter Rundschau hielt Fitz antisemitische Äußerungen vor, stattdessen hätte Fitz laut FR einfach ?ergoogeln [können], wer auf dem globalen Finanzplatz [?] so die Bigplayer sind: auf Platz 1 übrigens die Commercial Bank of China?.[4] Lisa Fitz wandte sich gegen diese Interpretationen: ?Ich habe in dem Lied auch Rockefeller und J. P. Morgan genannt, das sind keine Juden. Und ich will das Recht haben, auch jüdische Familien der Hochfinanz zu kritisieren, wenn sie sich falsch verhalten.? Zudem meinte sie: ?Wenn ich Erdogan kritisiere, bin ich nicht türkenfeindlich. Wenn ich als Pazifistin die Kriegspolitik der USA kritisiere, bin ich nicht amerikafeindlich. Und wenn ich reiche Bankhäuser kritisiere, bin ich nicht einen Hauch antisemitisch.?[8] In der SZ wurde Fitz 2019 bescheinigt, ?auf einer rechtspopulistischen Klaviatur? zu spielen. Sie sei nicht rechtsradikal, aber für ?Kritik an Ungerechtigkeiten? benötige man ?nicht die Rothschilds oder andere Codes der Neuen Rechten?.[9] Mit Heiko Schrang, dem Betreiber eines verschwörungsideologischen YouTube-Kanals, hat Fitz bereits mehrere Videos gedreht.[4] Im Juli 2019 behauptete Fitz im Kölner Treff, dass die Rothschild-Bank 130 Zentralbanken auf der ganzen Welt besitze.[10] Zuletzt sprach sie in ihren Texten von einer ?demokratischen Diktatur der Parteien? und hielt ?die globale Erwärmung für weniger gefährlich als die globale Verblödung?.[9] /// Standort Wimregal Ill-Umschl2023-08 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Stephan Sulke Liedermacher /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. A5 Blanko-Postkarte mit aufmontiertem Illustriertenfoto von Stephan Sulke mit blauem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Stephan Sulke (* 27. Dezember 1943 in Shanghai) ist ein Schweizer Musiker, Liedermacher,[3] Komponist, Liedtexter, Keyboarder, Pianist, Gitarrist, Musikproduzent, Toningenieur, Maler, Bildhauer und Autor. Sulke, Sohn Berliner Juden, wurde in China im sogenannten Shanghaier Ghetto geboren, weil seine Eltern 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, vor den Nationalsozialisten geflüchtet waren. 1947 wanderte die Familie wieder von Shanghai aus, jedoch in die Schweiz. Dort starb der Vater mit 49 Jahren und seine Mutter heiratete erneut, einen Französisch-Schweizer, sodass Sulke im französischen Teil des Landes hauptsächlich dreisprachig (deutsch, französisch und englisch) aufwuchs. Gelegentlich kam er zu den Großeltern nach Berlin oder flog zu einer Tante nach Atlanta/USA.[4] Mit vierzehn kaufte er sich eine Gitarre.[5] Bereits 1962 gewann Sulke einen Nachwuchswettbewerb in Frankreich und erhielt dafür einen Schallplattenvertrag bei der Firma Pathé Marconi.[6] Bei dieser nahm er in Paris unter dem Pseudonym ?Steff? seine zweite Platte auf. Die A-Seite hieß Mon tourne-disque, für die er 1963 den Grand Prix du Premier Disque erhielt. Dieser Preis wurde ihm vom französischen Schauspieler und Chansonsänger Maurice Chevalier überreicht.[7] 1965 veröffentlichte er in Deutschland die Single He, Little Blondie (Little Honda)[8] und in den USA eine weitere. Das in Nashville im RCA Studio B aufgenommene Lied mit dem Titel Where Did She Go, wurde viel im Rundfunk gespielt und platzierte sich dadurch, vor allem in den Südstaaten-Hitparaden, erfolgreich.[9] Deshalb nahm er bis 1967 weitere Singles in Amerika auf, aber auch in Frankreich. Um Jurist zu werden, kehrte er 1967 wieder in die Schweiz zurück und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bern, ohne einen Abschluss zu erlangen. Gleichzeitig veröffentlichte er unter verschiedenen Pseudonymen Schallplatten in Englisch und Französisch.[5] 1969 baute er sein eigenes Tonstudio in Biel, wo er für Künstler aus der Jazz- und Pop-Szene Aufnahmen machte. Dann lernte er Claude Nobs, den Gründer des Montreux Jazz Festivals kennen, und sie beschlossen, die Konzerte in professioneller Qualität aufzunehmen. Ab dem Sommer 1970 schnitt Sulke die Konzerte des Festivals im Casino von Montreux, von u. a. Santana, Roberta Flack, Bette Midler, The Doors, Stan Getz und Fats Domino, mit.[6] 1971 sollte in diesem Casino Sulkes neues Tonstudio entstehen, doch am Tage vor Baubeginn brach während eines Frank-Zappa-Konzertes (Sulke war im Saal zugegen) ein Feuer aus (Deep Purple schrieben darüber ihren Welt-Hit Smoke On The Water) und zerstörte dabei nicht nur das Casino, sondern auch seinen Plan (und Traum) des eigenen Studios.[10] Einige Zeit später zog er nach Genf, um sich dort ein Tonstudio einzurichten. Dieses wurde sogar einmal von London aus telefonisch für zwei Stunden, für seine wohl bekanntesten Kunden, reserviert: Mick Jagger und Keith Richards von den The Rolling Stones. Sie brachten ein Band mit, das Sulke auflegte. Mick Jagger sang ein paar Mal, Keith Richards hörte lediglich zu. 1972 gründete Sulke eine Elektronik-Firma für Studiotechnik in London,[11] die später nach Biel verlegt wurde. Unter seinen Kunden war z. B. auch das ZDF, dem er ein maßgeschneidertes Mischpult anfertigte. 1976 erschienen dann unter seinem richtigen Namen seine ersten eigenen Lieder in deutscher Sprache. Er wurde bald im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt und war auch in zahlreichen Fernsehsendungen zu Gast. Sein erster Fernsehauftritt in Deutschland war am 23. Oktober 1976 in der live übertragenen Samstagabend-Unterhaltungssendung Am laufenden Band mit Rudi Carrell, wo er das Lied Lotte, aus seiner ersten und damals aktuellen LP Stephan Sulke, vortrug.[12] 1977 erhielt er als Nachwuchskünstler des Jahres und 1982 als Künstler des Jahres von der Deutschen Phono-Akademie den Deutschen Schallplattenpreis (Vorgänger des Echos).[13] In der Begründung hieß es 1982, er sei einer der ?stillen, bescheidenen Liedermacher im Lande? Seine ersten elf Platten, von Stephan Sulke bis inklusive Versöhnung (siehe hier unten unter ?Diskografie?), erschienen beim Stuttgarter Musiklabel Intercord.[14] Sulkes selbst geschriebenes Lied Ich hab dich bloß geliebt, das das erste Mal 1979 auf der LP Stephan Sulke 4 veröffentlicht wurde, coverte 1983 Herbert Grönemeyer auf seiner Platte Gemischte Gefühle.[15] Grönemeyer war ebenfalls seinerzeit bei Intercord unter Vertrag. Neben seinen eigenen Liedern komponierte und textete Sulke aber auch für andere Künstler, wie etwa für Katja Ebstein und Erika Pluhar.[7] Auch wenn Sulke mit Titeln wie Ulla, Lotte, Der Mann aus Russland oder Butzi bereits einige erfolgreiche Hits verbuchen konnte, erschien 1981 auf seiner Langspielplatte Stephan Sulke 6 sein wohl bis heute bekanntestes Lied: Uschi, mit dem er am 7. Juni 1982 den dritten Platz in der ZDF-Hitparade erreichte. Daher sang Sulke das Lied dort erneut am 5. Juli. Dieter Thomas Heck, Moderator der Sendung, wurde von Sulkes Wunsch überrascht, sich zusätzlich zum vorgeschriebenen Live-Gesang, auch noch live am Klavier zu begleiten. Hinzu kommt, dass er beim ersten Auftritt am 7. Juni das Lied, zwischen der dritten und vierten Strophe, mit einer zusätzlichen eingefügten, eigens von ihm für die ZDF-Hitparade getexteten Strophe, vortrug.[16] Laut Sulke wurde Uschi eigentlich nur als ?Auffüllware? geschrieben, da noch ein Lied fehlte, um die LP voll zu bekommen. 1982 schrieb er das Buch Kekse, gefolgt 1984 von Liebe gibts im Kino. 1989 zog sich Sulke, nach seiner vorerst letzten veröffentlichten CD Habt mich doch alle gern, zunächst aus der Branche zurück, und dies ganz ohne öffentliche Mitteilung sowie ohne Verabschiedung von seinen Fans. Im Nachhinein verstanden sie jedoch allmählich, dass der Album-Titel Habt mich doch alle gern sowie ebenso das auf die.

-

Original Autogramm Stephan Sulke Liedermacher /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBlatt. Zustand: Gut. Quadratisches Albumblatt von Stephan Sulke mit schwarzem Edding signiert mit eigenhändiger Widmung, umseitig mit Fotoecken /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Stephan Sulke (* 27. Dezember 1943 in Shanghai) ist ein Schweizer Musiker, Liedermacher,[3] Komponist, Liedtexter, Keyboarder, Pianist, Gitarrist, Musikproduzent, Toningenieur, Maler, Bildhauer und Autor. Sulke, Sohn Berliner Juden, wurde in China im sogenannten Shanghaier Ghetto geboren, weil seine Eltern 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, vor den Nationalsozialisten geflüchtet waren. 1947 wanderte die Familie wieder von Shanghai aus, jedoch in die Schweiz. Dort starb der Vater mit 49 Jahren und seine Mutter heiratete erneut, einen Französisch-Schweizer, sodass Sulke im französischen Teil des Landes hauptsächlich dreisprachig (deutsch, französisch und englisch) aufwuchs. Gelegentlich kam er zu den Großeltern nach Berlin oder flog zu einer Tante nach Atlanta/USA.[4] Mit vierzehn kaufte er sich eine Gitarre.[5] Bereits 1962 gewann Sulke einen Nachwuchswettbewerb in Frankreich und erhielt dafür einen Schallplattenvertrag bei der Firma Pathé Marconi.[6] Bei dieser nahm er in Paris unter dem Pseudonym ?Steff? seine zweite Platte auf. Die A-Seite hieß Mon tourne-disque, für die er 1963 den Grand Prix du Premier Disque erhielt. Dieser Preis wurde ihm vom französischen Schauspieler und Chansonsänger Maurice Chevalier überreicht.[7] 1965 veröffentlichte er in Deutschland die Single He, Little Blondie (Little Honda)[8] und in den USA eine weitere. Das in Nashville im RCA Studio B aufgenommene Lied mit dem Titel Where Did She Go, wurde viel im Rundfunk gespielt und platzierte sich dadurch, vor allem in den Südstaaten-Hitparaden, erfolgreich.[9] Deshalb nahm er bis 1967 weitere Singles in Amerika auf, aber auch in Frankreich. Um Jurist zu werden, kehrte er 1967 wieder in die Schweiz zurück und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bern, ohne einen Abschluss zu erlangen. Gleichzeitig veröffentlichte er unter verschiedenen Pseudonymen Schallplatten in Englisch und Französisch.[5] 1969 baute er sein eigenes Tonstudio in Biel, wo er für Künstler aus der Jazz- und Pop-Szene Aufnahmen machte. Dann lernte er Claude Nobs, den Gründer des Montreux Jazz Festivals kennen, und sie beschlossen, die Konzerte in professioneller Qualität aufzunehmen. Ab dem Sommer 1970 schnitt Sulke die Konzerte des Festivals im Casino von Montreux, von u. a. Santana, Roberta Flack, Bette Midler, The Doors, Stan Getz und Fats Domino, mit.[6] 1971 sollte in diesem Casino Sulkes neues Tonstudio entstehen, doch am Tage vor Baubeginn brach während eines Frank-Zappa-Konzertes (Sulke war im Saal zugegen) ein Feuer aus (Deep Purple schrieben darüber ihren Welt-Hit Smoke On The Water) und zerstörte dabei nicht nur das Casino, sondern auch seinen Plan (und Traum) des eigenen Studios.[10] Einige Zeit später zog er nach Genf, um sich dort ein Tonstudio einzurichten. Dieses wurde sogar einmal von London aus telefonisch für zwei Stunden, für seine wohl bekanntesten Kunden, reserviert: Mick Jagger und Keith Richards von den The Rolling Stones. Sie brachten ein Band mit, das Sulke auflegte. Mick Jagger sang ein paar Mal, Keith Richards hörte lediglich zu. 1972 gründete Sulke eine Elektronik-Firma für Studiotechnik in London,[11] die später nach Biel verlegt wurde. Unter seinen Kunden war z. B. auch das ZDF, dem er ein maßgeschneidertes Mischpult anfertigte. 1976 erschienen dann unter seinem richtigen Namen seine ersten eigenen Lieder in deutscher Sprache. Er wurde bald im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt und war auch in zahlreichen Fernsehsendungen zu Gast. Sein erster Fernsehauftritt in Deutschland war am 23. Oktober 1976 in der live übertragenen Samstagabend-Unterhaltungssendung Am laufenden Band mit Rudi Carrell, wo er das Lied Lotte, aus seiner ersten und damals aktuellen LP Stephan Sulke, vortrug.[12] 1977 erhielt er als Nachwuchskünstler des Jahres und 1982 als Künstler des Jahres von der Deutschen Phono-Akademie den Deutschen Schallplattenpreis (Vorgänger des Echos).[13] In der Begründung hieß es 1982, er sei einer der ?stillen, bescheidenen Liedermacher im Lande? Seine ersten elf Platten, von Stephan Sulke bis inklusive Versöhnung (siehe hier unten unter ?Diskografie?), erschienen beim Stuttgarter Musiklabel Intercord.[14] Sulkes selbst geschriebenes Lied Ich hab dich bloß geliebt, das das erste Mal 1979 auf der LP Stephan Sulke 4 veröffentlicht wurde, coverte 1983 Herbert Grönemeyer auf seiner Platte Gemischte Gefühle.[15] Grönemeyer war ebenfalls seinerzeit bei Intercord unter Vertrag. Neben seinen eigenen Liedern komponierte und textete Sulke aber auch für andere Künstler, wie etwa für Katja Ebstein und Erika Pluhar.[7] Auch wenn Sulke mit Titeln wie Ulla, Lotte, Der Mann aus Russland oder Butzi bereits einige erfolgreiche Hits verbuchen konnte, erschien 1981 auf seiner Langspielplatte Stephan Sulke 6 sein wohl bis heute bekanntestes Lied: Uschi, mit dem er am 7. Juni 1982 den dritten Platz in der ZDF-Hitparade erreichte. Daher sang Sulke das Lied dort erneut am 5. Juli. Dieter Thomas Heck, Moderator der Sendung, wurde von Sulkes Wunsch überrascht, sich zusätzlich zum vorgeschriebenen Live-Gesang, auch noch live am Klavier zu begleiten. Hinzu kommt, dass er beim ersten Auftritt am 7. Juni das Lied, zwischen der dritten und vierten Strophe, mit einer zusätzlichen eingefügten, eigens von ihm für die ZDF-Hitparade getexteten Strophe, vortrug.[16] Laut Sulke wurde Uschi eigentlich nur als ?Auffüllware? geschrieben, da noch ein Lied fehlte, um die LP voll zu bekommen. 1982 schrieb er das Buch Kekse, gefolgt 1984 von Liebe gibts im Kino. 1989 zog sich Sulke, nach seiner vorerst letzten veröffentlichten CD Habt mich doch alle gern, zunächst aus der Branche zurück, und dies ganz ohne öffentliche Mitteilung sowie ohne Verabschiedung von seinen Fans. Im Nachhinein verstanden sie jedoch allmählich, dass der Album-Titel Habt mich doch alle gern so.

-

Original Autogramm Stephan Sulke Liedermacher /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 4 verfügbar

In den WarenkorbFaltblatt. Zustand: Gut. A4 grosses Faltblatt auf A5 gefaltet und von Stephan Sulke bildseitig mit schwarzem oder blauem Edding signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Stephan Sulke (* 27. Dezember 1943 in Shanghai) ist ein Schweizer Musiker, Liedermacher,[3] Komponist, Liedtexter, Keyboarder, Pianist, Gitarrist, Musikproduzent, Toningenieur, Maler, Bildhauer und Autor. Sulke, Sohn Berliner Juden, wurde in China im sogenannten Shanghaier Ghetto geboren, weil seine Eltern 1939, kurz vor Beginn des Zweiten Weltkrieges, vor den Nationalsozialisten geflüchtet waren. 1947 wanderte die Familie wieder von Shanghai aus, jedoch in die Schweiz. Dort starb der Vater mit 49 Jahren und seine Mutter heiratete erneut, einen Französisch-Schweizer, sodass Sulke im französischen Teil des Landes hauptsächlich dreisprachig (deutsch, französisch und englisch) aufwuchs. Gelegentlich kam er zu den Großeltern nach Berlin oder flog zu einer Tante nach Atlanta/USA.[4] Mit vierzehn kaufte er sich eine Gitarre.[5] Bereits 1962 gewann Sulke einen Nachwuchswettbewerb in Frankreich und erhielt dafür einen Schallplattenvertrag bei der Firma Pathé Marconi.[6] Bei dieser nahm er in Paris unter dem Pseudonym ?Steff? seine zweite Platte auf. Die A-Seite hieß Mon tourne-disque, für die er 1963 den Grand Prix du Premier Disque erhielt. Dieser Preis wurde ihm vom französischen Schauspieler und Chansonsänger Maurice Chevalier überreicht.[7] 1965 veröffentlichte er in Deutschland die Single He, Little Blondie (Little Honda)[8] und in den USA eine weitere. Das in Nashville im RCA Studio B aufgenommene Lied mit dem Titel Where Did She Go, wurde viel im Rundfunk gespielt und platzierte sich dadurch, vor allem in den Südstaaten-Hitparaden, erfolgreich.[9] Deshalb nahm er bis 1967 weitere Singles in Amerika auf, aber auch in Frankreich. Um Jurist zu werden, kehrte er 1967 wieder in die Schweiz zurück und studierte Rechtswissenschaften an der Universität Bern, ohne einen Abschluss zu erlangen. Gleichzeitig veröffentlichte er unter verschiedenen Pseudonymen Schallplatten in Englisch und Französisch.[5] 1969 baute er sein eigenes Tonstudio in Biel, wo er für Künstler aus der Jazz- und Pop-Szene Aufnahmen machte. Dann lernte er Claude Nobs, den Gründer des Montreux Jazz Festivals kennen, und sie beschlossen, die Konzerte in professioneller Qualität aufzunehmen. Ab dem Sommer 1970 schnitt Sulke die Konzerte des Festivals im Casino von Montreux, von u. a. Santana, Roberta Flack, Bette Midler, The Doors, Stan Getz und Fats Domino, mit.[6] 1971 sollte in diesem Casino Sulkes neues Tonstudio entstehen, doch am Tage vor Baubeginn brach während eines Frank-Zappa-Konzertes (Sulke war im Saal zugegen) ein Feuer aus (Deep Purple schrieben darüber ihren Welt-Hit Smoke On The Water) und zerstörte dabei nicht nur das Casino, sondern auch seinen Plan (und Traum) des eigenen Studios.[10] Einige Zeit später zog er nach Genf, um sich dort ein Tonstudio einzurichten. Dieses wurde sogar einmal von London aus telefonisch für zwei Stunden, für seine wohl bekanntesten Kunden, reserviert: Mick Jagger und Keith Richards von den The Rolling Stones. Sie brachten ein Band mit, das Sulke auflegte. Mick Jagger sang ein paar Mal, Keith Richards hörte lediglich zu. 1972 gründete Sulke eine Elektronik-Firma für Studiotechnik in London,[11] die später nach Biel verlegt wurde. Unter seinen Kunden war z. B. auch das ZDF, dem er ein maßgeschneidertes Mischpult anfertigte. 1976 erschienen dann unter seinem richtigen Namen seine ersten eigenen Lieder in deutscher Sprache. Er wurde bald im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt und war auch in zahlreichen Fernsehsendungen zu Gast. Sein erster Fernsehauftritt in Deutschland war am 23. Oktober 1976 in der live übertragenen Samstagabend-Unterhaltungssendung Am laufenden Band mit Rudi Carrell, wo er das Lied Lotte, aus seiner ersten und damals aktuellen LP Stephan Sulke, vortrug.[12] 1977 erhielt er als Nachwuchskünstler des Jahres und 1982 als Künstler des Jahres von der Deutschen Phono-Akademie den Deutschen Schallplattenpreis (Vorgänger des Echos).[13] In der Begründung hieß es 1982, er sei einer der ?stillen, bescheidenen Liedermacher im Lande? Seine ersten elf Platten, von Stephan Sulke bis inklusive Versöhnung (siehe hier unten unter ?Diskografie?), erschienen beim Stuttgarter Musiklabel Intercord.[14] Sulkes selbst geschriebenes Lied Ich hab dich bloß geliebt, das das erste Mal 1979 auf der LP Stephan Sulke 4 veröffentlicht wurde, coverte 1983 Herbert Grönemeyer auf seiner Platte Gemischte Gefühle.[15] Grönemeyer war ebenfalls seinerzeit bei Intercord unter Vertrag. Neben seinen eigenen Liedern komponierte und textete Sulke aber auch für andere Künstler, wie etwa für Katja Ebstein und Erika Pluhar.[7] Auch wenn Sulke mit Titeln wie Ulla, Lotte, Der Mann aus Russland oder Butzi bereits einige erfolgreiche Hits verbuchen konnte, erschien 1981 auf seiner Langspielplatte Stephan Sulke 6 sein wohl bis heute bekanntestes Lied: Uschi, mit dem er am 7. Juni 1982 den dritten Platz in der ZDF-Hitparade erreichte. Daher sang Sulke das Lied dort erneut am 5. Juli. Dieter Thomas Heck, Moderator der Sendung, wurde von Sulkes Wunsch überrascht, sich zusätzlich zum vorgeschriebenen Live-Gesang, auch noch live am Klavier zu begleiten. Hinzu kommt, dass er beim ersten Auftritt am 7. Juni das Lied, zwischen der dritten und vierten Strophe, mit einer zusätzlichen eingefügten, eigens von ihm für die ZDF-Hitparade getexteten Strophe, vortrug.[16] Laut Sulke wurde Uschi eigentlich nur als ?Auffüllware? geschrieben, da noch ein Lied fehlte, um die LP voll zu bekommen. 1982 schrieb er das Buch Kekse, gefolgt 1984 von Liebe gibts im Kino. 1989 zog sich Sulke, nach seiner vorerst letzten veröffentlichten CD Habt mich doch alle gern, zunächst aus der Branche zurück, und dies ganz ohne öffentliche Mitteilung sowie ohne Verabschiedung von seinen Fans. Im Nachhinein verstanden sie jedoch allmählich, dass der.

-

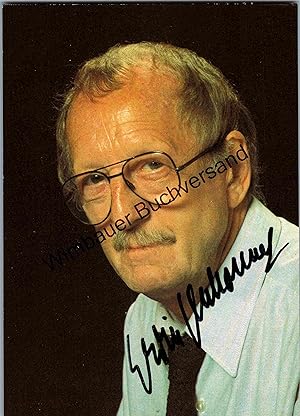

Original Autogramm Erwin Geschonneck (1906-2008) /// Autograph signiert signed signee

Verlag: Planet Verlag Berlin

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Alte DDR-Portrait-Postkarte von Erwin Geschonneck bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Erwin Geschonneck (* 27. Dezember 1906 in Bartenstein, Kreis Friedland, Ostpreußen; ? 12. März 2008 in Berlin) war ein deutscher Schauspieler. Seine größten Erfolge erlebte er in der DDR, wo er als einer der gefragtesten und profiliertesten Darsteller galt. Kindheit und Jugend Geschonneck war Sohn des Flickschusters und Nachtwächters Otto Geschonneck und seiner Ehefrau Gertrud. 1908 übersiedelte die Familie nach Berlin in die Ackerstraße in der Rosenthaler Vorstadt. Geschonneck verdiente nach dem Schulabschluss seinen Lebensunterhalt als Gelegenheitsarbeiter, Bürobote und Hausdiener. 1920 schloss sich Geschonneck der Arbeitersportbewegung Fichte an und wurde Leiter des Arbeiter-Athletenbundes. 1929 trat er der KPD bei und spielte in kommunistischen Laienspiel-, Agitprop- und Kabarettgruppen; außerdem nahm er Sprechunterricht und trat im ?Roten Kabinett? von Kurt Tucholsky auf. 1931 hatte er in Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt? seine erste kleine Filmrolle, weiter trat er als Komparse bei Erwin Piscator an der ?Jungen Volksbühne? auf. Verfolgung und Internierung ab 1933 Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten emigrierte Geschonneck 1933 über Polen und die Tschechoslowakei in die Sowjetunion. Dort schloss er sich verschiedenen jüdischen Theatergruppen an und stand unter anderem auch Modell für die Fotomontagen des Grafikers John Heartfield. Im Jahr 1938 musste er auf Geheiß des NKWD die Sowjetunion wieder verlassen. Am 31. März 1939 wurde Geschonneck in Prag verhaftet und an die Gestapo ausgeliefert. Danach folgte die Internierung in den Konzentrationslagern Sachsenhausen, Dachau und Neuengamme. Im KZ Dachau beteiligte er sich an der Organisation des Widerstandes, wozu auch der Ausbau kultureller Aktivitäten wie etwa Theateraufführungen gehörte. Am 3. Mai 1945 überlebte Geschonnek den Untergang des in der Lübecker Bucht von britischen Flugzeugen versenkten KZ-Schiffes Cap Arcona, auf das er bei der Evakuierung des KZ Neuengamme mit 4000 Häftlingen verlegt worden war. Künstlerisches und politisches Wirken ab 1945 Szenenbild aus der Uraufführung 1949 von Herr Puntila und sein Knecht Matti im Deutschen Theater Berlin: Gisela Trowe und Erwin Geschonneck Von 1946 bis 1948 arbeitete Geschonneck an den Hamburger Kammerspielen u. a. mit Helmut Käutner sowie Ida Ehre und spielte in verschiedenen Filmproduktionen, so u. a. 1947 im Episodenfilm ?In jenen Tagen? 1949 holten ihn Bertolt Brecht und Helene Weigel an das Berliner Ensemble. Dort spielte er mit allen namhaften Regisseuren große Rollen wie den Matti in Herr Puntila und sein Knecht Matti von Brecht, den Dorfrichter Adam in Kleists Der zerbrochne Krug und den Don Juan in Molières gleichnamigem Stück. Zugleich begann mit der Verfilmung von ?Der Biberpelz? eine erfolgreiche Karriere bei der DEFA und dem DFF, in deren Verlauf er mit vielen wichtigen Regisseuren der DDR arbeitete (s. Filmografie). So spielte er 1950 den Holländer-Michel in Das kalte Herz, dem ersten DEFA-Farbfilm. 1958 spielte Erwin Geschonneck in Konrad Wolfs kritischem Film Sonnensucher über den Uranbergbau der Wismut AG, der bis 1972 in der DDR verboten war. Der Film Leute mit Flügeln wurde ab 1961 nicht mehr aufgeführt, einige weitere Filme, in denen er mitwirkte, wurden verboten, wie Das Stacheltier - Darf der denn das? bzw. Gerhard Kleins Film Berlin um die Ecke, oder zensiert wie Das Beil von Wandsbek nach Arnold Zweig. Viele Rollen wurden dem Schauspieler teilweise auf den ?Leib geschrieben?, so beispielsweise auch die Hauptfigur des Karl Achilles, der sich in dem 1975 gedrehten Film Bankett für Achilles an seinem letzten Arbeitstag im Chemiekombinat Bitterfeld an 30 Jahre Arbeit zurückerinnert. Nicht zuletzt Erwin Geschonneck war es zu verdanken, dass die meisten dieser Filme überhaupt gedreht oder aufgeführt wurden. Als langjähriger Genosse und Antifaschist - und zudem beliebter Schauspieler - genoss er eine Art Narrenfreiheit. Er nutzte diese Stellung, um immer wieder den Finger auf die Wunden zu legen. Nach außen - mit sechs Nationalpreisen hochdekoriert - unantastbar, blieb Geschonneck oft unbequem und wurde - wie er selbst in seiner Biografie schreibt[1] - aus gutem Grund nie in Parteifunktionen gewählt. Herausragend war 1963 seine Darstellung des Lagerältesten Walter Krämer in Frank Beyers Romanverfilmung Nackt unter Wölfen, in die seine eigene Erfahrung als KZ-Insasse eingeflossen ist. Im gleichen Jahr spielte er eine seiner populärsten Rollen, den Karbid-Kalle in der am Kriegsende angesiedelten und auf wahren Begebenheiten basierenden Komödie Karbid und Sauerampfer. Schließlich besetzt Beyer ihn 1974 als Friseur Kowalski in der Verfilmung des Jurek Becker Romans Jakob der Lügner: Die Handlung spielt Ende 1944 in einem polnischen jüdischen Ghetto und schildert das Leben des Juden Jakob Heym in den letzten Wochen vor der Räumung des Ghettos. Dieser Film wurde als einziger DEFA-Film für den Oscar nominiert. Ab 1990 1993 holte ihn Heiner Müller für Duell Traktor Fatzer letztmals an das Berliner Ensemble zurück,[2] 1995 stand er für den Fernsehfilm Matulla und Busch ein letztes Mal vor der Kamera. In einer Kritikerumfrage wurde Geschonneck 1992 zum besten Schauspieler der ehemaligen DDR gewählt. 1993 erhielt Geschonneck den deutschen Filmpreis für sein Gesamtschaffen. Am 28. Dezember 2004 wurde Geschonneck zum Ehrenmitglied der neu gegründeten Deutschen Filmakademie ernannt. Geschonneck war seit 1929 Mitglied der KPD und wurde 1949 (?) Mitglied der SED. Ab 1967 war er Vizepräsident des Verbandes der Film- und Fernsehschaffenden, ab 1969 ordentliches Mitglied der Akademie der Künste der DDR. Geschonneck war bis 2007 Mitglied der PDS und nach deren Fusion mit der WASG bis zu seinem Tod in der neu konstituierten Partei Die Linke. Er bekannte sich auch nach dem Ende der DDR noch ausdrücklich zum Kommunismus, für de.

-

Original Autogramm Sarah Kirsch (1935-2013) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Signiert

EUR 22,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blankokarte mit kleinem aufmontiertem Zeitungsfoto von Sarah Kirsch mit blauer Tinte signiert /// Sarah Kirsch (* 16. April 1935 in Limlingerode, Landkreis Grafschaft Hohenstein, Provinz Sachsen; ? 5. Mai 2013 in Heide (Holstein);[1] eigentlich Ingrid Hella Irmelinde Kirsch, geborene Bernstein) war eine deutsche Schriftstellerin, die neben ihren Erzählungen und Kinderbüchern vor allem durch ihre Gedichte bekannt ist. Ingrid Bernstein kam im Pfarrhaus von Limlingerode im damals preußischen Teil von Thüringen zur Welt; ihr Großvater Paul Bernstein taufte seine Enkelin am 19. Mai 1935 in seiner Kirche nebenan. Ihre Mutter Elisabeth Bernstein war Hausfrau, gehörte zur Wandervogelbewegung, las viel und gab ihrer Tochter die Liebe zur Lyrik weiter.[3] Ihr Vater Hermann Bernstein war Fernmeldemechaniker.[4] Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend ab 1937/38 in Halberstadt. Ihr starkes Interesse an der Natur äußerte sich unter anderem darin, dass sie nach dem Abitur eine Forstarbeiterlehre begann, die sie aber bald abbrach. Von 1954 bis 1958 absolvierte sie ein Studium der Biologie an der Martin-Luther-Universität Halle, das sie als Diplom-Biologin abschloss. 1958 lernte sie den Lyriker Rainer Kirsch kennen, mit dem sie von 1960 bis 1968 verheiratet war. Aus Anlass des 25. Jahrestages der Akademie lasen Günther Deicke, Volker Braun, Sarah Kirsch, Wieland Herzfelde, Franz Fühmann und Stephan Hermlin (v. l. n. r.). Die Leitung der Diskussion hatte Günther Rücker (5. v. l.) übernommen. Ab 1960 veröffentlichte Ingrid Kirsch lyrische Texte in Anthologien und Zeitschriften unter dem Vornamen-Pseudonym Sarah, das sie aus Protest gegen die Vernichtung der Juden im Dritten Reich gewählt hatte. In den Jahren 1963 bis 1965 studierte sie gemeinsam mit ihrem Mann am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig. Ab 1965 lebten beide als freischaffende Schriftsteller in Halle (Saale) und Sarah Kirsch wurde Mitglied des Schriftstellerverbandes der DDR. 1965 veröffentlichte sie gemeinsam mit ihrem Mann den Lyrikband Gespräch mit dem Saurier, für den sie beide die Erich-Weinert-Medaille, den Kunstpreis der FDJ, erhielten. Zwei Jahre später, 1967, veröffentlichte sie dann ihren ersten eigenen Gedichtband unter dem Titel Landaufenthalt. Nach ihrer Scheidung von Rainer Kirsch 1968 zog sie nach Ost-Berlin, wo sie 1969 ihren Sohn Moritz aus einer kurzen Beziehung mit Karl Mickel zur Welt brachte. Dort war sie als Journalistin, Hörfunkmitarbeiterin und Übersetzerin tätig. 1973 veröffentlichte sie den Lyrikband Zaubersprüche sowie die Prosabände Die Pantherfrau und Die ungeheuren bergehohen Wellen auf See. Im gleichen Jahr wurde sie Vorstandsmitglied im Schriftstellerverband der DDR. In Westdeutschland erschien 1969 eine erste Auswahl Gedichte im Verlag Langewiesche-Brandt, 1974 eine weitere unter dem Titel Es war dieser merkwürdige Sommer als bibliophile Ausgabe der Berliner Handpresse. Als Erstunterzeichnerin der Protesterklärung gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns wurde sie 1976 aus der SED und dem Vorstand des Schriftstellerverbandes der DDR ausgeschlossen. Im Jahr darauf verließ Kirsch per Ausreiseantrag die DDR und zog mit ihrem Sohn nach West-Berlin. Sarah Kirsch wurde 1978 Mitglied des PEN-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland und war Stipendiatin der Villa Massimo in Rom, wo sie Wolfgang von Schweinitz begegnete, mit dem sie in den folgenden Jahren zusammenlebte.[5] 1980 verfasste Sarah Kirsch zusammen mit Günter Grass, Thomas Brasch und Peter Schneider einen offenen Brief an Bundeskanzler Helmut Schmidt, in dem zu einer kritischen Haltung gegenüber der amerikanischen Außenpolitik aufgerufen wurde. 1992 lehnte sie eine Berufung an die Berliner Akademie der Künste ab, da diese ehemaligen Mitarbeitern der Staatssicherheit Unterschlupf biete. 1996 übernahm sie die Brüder-Grimm-Professur an der Universität Kassel und war außerdem 1996/97 Gastdozentin an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Nach ihrem Wegzug aus West-Berlin lebte die Lyrikerin mit ihrem Sohn Moritz von 1981 bis Mai 1983 in Bothel, Landkreis Rotenburg. Dort entstand ihre Gedichtsammlung Katzenleben, erschienen 1984. Von 1983 an lebte Sarah Kirsch zurückgezogen in Tielenhemme an der Eider, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein. Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes lehnte sie wegen der NS-Vergangenheit des damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens ab.[5] Im Jahre 2005 erhielt sie den Bayerischen Literaturpreis (Jean-Paul-Preis)[6] zur Würdigung des literarischen Gesamtwerks. 2006 wurde sie vom Land Schleswig-Holstein ?in Anerkennung und in Würdigung ihrer herausragenden Verdienste um die Literatur Schleswig-Holsteins sowie ihres beispiellosen lyrischen Schaffens? mit der Ehrenprofessur des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet.[7] Seit 1992 war Sarah Kirsch Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg. Bis zu ihrem Tod war sie Mitglied der Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft. Kirschs Nachlass liegt im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Teile davon sind im Literaturmuseum der Moderne in Marbach in der Dauerausstellung zu sehen.[8] Schaffen Sarah Kirsch gilt als eine der bedeutendsten deutschen Lyrikerinnen.[9] Ihre Lyrik ist von der Form her offen, meist ohne Reim und in freiem Versmaß. Dennoch spielt der Rhythmus im Sinne des Atemtempos eine große Rolle, ebenso Zeilenumbrüche und Zeilensprünge, durch die ein Strömen oder eine Atemlosigkeit erzeugt werden.[10] Kirsch kombiniert häufig fachsprachliche oder altmodische Ausdrücke mit einem saloppen Ton. Charakteristisch für ihre Metaphorik sind Bilder, die in Alltags-, Natur- oder Landschaftsbetrachtung ihren Ausgangspunkt nehmen, aber verfremdet werden oder eine überraschende Wendung erfahren. Sarah Kirsch kontrastiert dabei oft präzise Naturbeobachtung mit dem Gefühlsleben des lyrischen Ichs oder politischer Reflexion. Während in frühen Gedichten die Auseinandersetzung mit Krieg und Nationalsozialismus vorherrschte, dominieren später das Landschaftsgedicht und die R.

-

Original Autogramm Sarah Kirsch (1935-2013) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Signiert

EUR 22,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blankokarte von Sarah Kirsch mit schwarzem Stift signiert /// Sarah Kirsch (* 16. April 1935 in Limlingerode, Landkreis Grafschaft Hohenstein, Provinz Sachsen; ? 5. Mai 2013 in Heide (Holstein);[1] eigentlich Ingrid Hella Irmelinde Kirsch, geborene Bernstein) war eine deutsche Schriftstellerin, die neben ihren Erzählungen und Kinderbüchern vor allem durch ihre Gedichte bekannt ist. Ingrid Bernstein kam im Pfarrhaus von Limlingerode im damals preußischen Teil von Thüringen zur Welt; ihr Großvater Paul Bernstein taufte seine Enkelin am 19. Mai 1935 in seiner Kirche nebenan. Ihre Mutter Elisabeth Bernstein war Hausfrau, gehörte zur Wandervogelbewegung, las viel und gab ihrer Tochter die Liebe zur Lyrik weiter.[3] Ihr Vater Hermann Bernstein war Fernmeldemechaniker.[4] Sie verbrachte ihre Kindheit und Jugend ab 1937/38 in Halberstadt. Ihr starkes Interesse an der Natur äußerte sich unter anderem darin, dass sie nach dem Abitur eine Forstarbeiterlehre begann, die sie aber bald abbrach. Von 1954 bis 1958 absolvierte sie ein Studium der Biologie an der Martin-Luther-Universität Halle, das sie als Diplom-Biologin abschloss. 1958 lernte sie den Lyriker Rainer Kirsch kennen, mit dem sie von 1960 bis 1968 verheiratet war. Aus Anlass des 25. Jahrestages der Akademie lasen Günther Deicke, Volker Braun, Sarah Kirsch, Wieland Herzfelde, Franz Fühmann und Stephan Hermlin (v. l. n. r.). Die Leitung der Diskussion hatte Günther Rücker (5. v. l.) übernommen. Ab 1960 veröffentlichte Ingrid Kirsch lyrische Texte in Anthologien und Zeitschriften unter dem Vornamen-Pseudonym Sarah, das sie aus Protest gegen die Vernichtung der Juden im Dritten Reich gewählt hatte. In den Jahren 1963 bis 1965 studierte sie gemeinsam mit ihrem Mann am Literaturinstitut Johannes R. Becher in Leipzig. Ab 1965 lebten beide als freischaffende Schriftsteller in Halle (Saale) und Sarah Kirsch wurde Mitglied des Schriftstellerverbandes der DDR. 1965 veröffentlichte sie gemeinsam mit ihrem Mann den Lyrikband Gespräch mit dem Saurier, für den sie beide die Erich-Weinert-Medaille, den Kunstpreis der FDJ, erhielten. Zwei Jahre später, 1967, veröffentlichte sie dann ihren ersten eigenen Gedichtband unter dem Titel Landaufenthalt. Nach ihrer Scheidung von Rainer Kirsch 1968 zog sie nach Ost-Berlin, wo sie 1969 ihren Sohn Moritz aus einer kurzen Beziehung mit Karl Mickel zur Welt brachte. Dort war sie als Journalistin, Hörfunkmitarbeiterin und Übersetzerin tätig. 1973 veröffentlichte sie den Lyrikband Zaubersprüche sowie die Prosabände Die Pantherfrau und Die ungeheuren bergehohen Wellen auf See. Im gleichen Jahr wurde sie Vorstandsmitglied im Schriftstellerverband der DDR. In Westdeutschland erschien 1969 eine erste Auswahl Gedichte im Verlag Langewiesche-Brandt, 1974 eine weitere unter dem Titel Es war dieser merkwürdige Sommer als bibliophile Ausgabe der Berliner Handpresse. Als Erstunterzeichnerin der Protesterklärung gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns wurde sie 1976 aus der SED und dem Vorstand des Schriftstellerverbandes der DDR ausgeschlossen. Im Jahr darauf verließ Kirsch per Ausreiseantrag die DDR und zog mit ihrem Sohn nach West-Berlin. Sarah Kirsch wurde 1978 Mitglied des PEN-Zentrums der Bundesrepublik Deutschland und war Stipendiatin der Villa Massimo in Rom, wo sie Wolfgang von Schweinitz begegnete, mit dem sie in den folgenden Jahren zusammenlebte.[5] 1980 verfasste Sarah Kirsch zusammen mit Günter Grass, Thomas Brasch und Peter Schneider einen offenen Brief an Bundeskanzler Helmut Schmidt, in dem zu einer kritischen Haltung gegenüber der amerikanischen Außenpolitik aufgerufen wurde. 1992 lehnte sie eine Berufung an die Berliner Akademie der Künste ab, da diese ehemaligen Mitarbeitern der Staatssicherheit Unterschlupf biete. 1996 übernahm sie die Brüder-Grimm-Professur an der Universität Kassel und war außerdem 1996/97 Gastdozentin an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Nach ihrem Wegzug aus West-Berlin lebte die Lyrikerin mit ihrem Sohn Moritz von 1981 bis Mai 1983 in Bothel, Landkreis Rotenburg. Dort entstand ihre Gedichtsammlung Katzenleben, erschienen 1984. Von 1983 an lebte Sarah Kirsch zurückgezogen in Tielenhemme an der Eider, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein. Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes lehnte sie wegen der NS-Vergangenheit des damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens ab.[5] Im Jahre 2005 erhielt sie den Bayerischen Literaturpreis (Jean-Paul-Preis)[6] zur Würdigung des literarischen Gesamtwerks. 2006 wurde sie vom Land Schleswig-Holstein ?in Anerkennung und in Würdigung ihrer herausragenden Verdienste um die Literatur Schleswig-Holsteins sowie ihres beispiellosen lyrischen Schaffens? mit der Ehrenprofessur des Landes Schleswig-Holstein ausgezeichnet.[7] Seit 1992 war Sarah Kirsch Mitglied der Freien Akademie der Künste Hamburg. Bis zu ihrem Tod war sie Mitglied der Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft. Kirschs Nachlass liegt im Deutschen Literaturarchiv Marbach. Teile davon sind im Literaturmuseum der Moderne in Marbach in der Dauerausstellung zu sehen.[8] Schaffen Sarah Kirsch gilt als eine der bedeutendsten deutschen Lyrikerinnen.[9] Ihre Lyrik ist von der Form her offen, meist ohne Reim und in freiem Versmaß. Dennoch spielt der Rhythmus im Sinne des Atemtempos eine große Rolle, ebenso Zeilenumbrüche und Zeilensprünge, durch die ein Strömen oder eine Atemlosigkeit erzeugt werden.[10] Kirsch kombiniert häufig fachsprachliche oder altmodische Ausdrücke mit einem saloppen Ton. Charakteristisch für ihre Metaphorik sind Bilder, die in Alltags-, Natur- oder Landschaftsbetrachtung ihren Ausgangspunkt nehmen, aber verfremdet werden oder eine überraschende Wendung erfahren. Sarah Kirsch kontrastiert dabei oft präzise Naturbeobachtung mit dem Gefühlsleben des lyrischen Ichs oder politischer Reflexion. Während in frühen Gedichten die Auseinandersetzung mit Krieg und Nationalsozialismus vorherrschte, dominieren später das Landschaftsgedicht und die Reflexion auf die zivilisatorische We.

-

Architekt & Astrologe Karl Lorenz MESCH (1885-1967): FP-AK 1917, Sanatorium SAAL

Verlag: Saales, 1917

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 35,00

Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Eigenhändige, signierte Postkarte des Architekten, Astrologen und späteren Joga-Lehrers Karl Lorenz Mesch (1885-1967). --- Geschrieben im Saal-Sanatorium Tannenberg (Vogesen), das in Saal (Saales) im Elsass lag. --- Architektonische Werke von Mesch sind u.a. die Villa von Carl Krone, die heute noch auf dem Zirkus-Gelände steht, und das neue Rathaus von Neubiberg. --- Er war Leiter des Regensburger Germanenordens und Gauleiter Bayern-Nord des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes (DVSTB), in dem auch der Runologe und Esoteriker Rudolf John Gorsleben und der Philosoph Arnold Ruge tätig waren. Um 1918 wohnten Heinrich Tillessen (1894-1984) und Heinrich Schulz (1893-1979), die später den Politiker und Publizisten Matthias Erzberger (1875-1921) ermordeten, über Monate zusammen mit Mesch in seinem Haus. --- Mesch legte auch Horoskope für Heinrich Himmler, der ihn dafür aus dem KZ Dachau entlassen ließ, nachdem Mesch nach der Flucht von Rudolf Heß nach England wie viele andere Astrologen im Zuge der Aktion gegen Geheimlehren und sogenannte Geheimwissenschaften" dort interniert worden war. --- Nach dem zweiten Weltkrieg eröffnete Mesch in Gräfelfing ein Yoga-Zentrum. (Quelle: Artikel "Karl Lorenz Mesch: Der völkische Yogi von Gräfelfing" von Stephanie Schönberger, in: Welt online vom 4. März 2018). --- Datiert 21. Januar 1917. --- Geschrieben aus dem "Saal-Sanatorium Tannenberg (Vogesen)", das als Motiv auf der Ansichtskarte zu sehen ist. Mit einem Kreuz hat Mesch sein Zimmer markiert. --- Gerichtet an seine Ehefrau "Minni" in Regensburg, d.i. Marie Mesch, geb. Waller. --- Die angegebene Adresse (Straubinger Straße 103) wird in der Literatur auch erwähnt, so z.B. im Werk "Regensburger Juden: jüdisches Leben von 1519 bis 1990" von Siegfried Wittmer, Regensburg 1996, S. 241: "Mesch wohnte in der Straubinger Straße 103, dort befand sich 1921 auch das Bureau der Ortsgruppe Regensburg des Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes." --- Rang & Einheit: Feldwebelleutnant im Bayerischen Ersatz-Regiment Nr. 5, II. Bataillon., 7. Kompanie. --- Transkription: "Liebe Minni! Weil ich gerade eine Karte von hier, wo ich wohne, habe, sollst Du sie gleich mit Brief haben. In dem Zimmer mit dem Kreuzchen wohne ich. Näheres im Brief. Herzliche Grüße u. auf Wiedersehen Dein Lorenz. Grüße an Bekannte." --- Verlag der Ansichtskarte: W. Springer Söhne, Straßburg i. Els. --- Über Karl Lorenz Mesch: er wurde am 22. August 1885 in Ansbach als Sohn des Büchsenmachermeisters Georg Lorenz Mesch (geb. am 14. Juni 1857 in Kienfeld, Erlangen-Höchstadt) und der Margarete, geb. Bernecker (geb. 1. März 1848 in Wintersdorf, gest. 26. November 1925 in Ansbach) geboren und starb 1967. Er wurde auf dem Münchner Waldfriedhof beerdigt. Mit seiner Ehefrau Marie, geb. Waller bekam er acht Kinder. --- Zustand: Karte etwas fleckig, mit kleinen Eckknicken. Signatur des Verfassers.

-

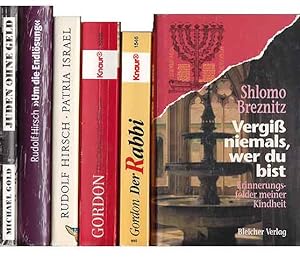

Konvolut "Jüdisches Leben". 11 Titel. 1.) Shlomo Breznitz: Vergiß niemals, wer du bist, Erinnerungsfelder meiner Kindheit, Aus dem Amerikanischen von Anna Kaiser 2.) Noah Gordon: Der Rabbi, Vollständige Taschenbuchausgabe 3.) Noah Gordon: Der Diamant des Salomon, Vollständige Sonderausgabe 1994 4.) Michael Gold: Juden ohne Geld 5.) Rudolf Hirsch: Um die Endlösung, Prozeßberichte 6.) Rudolf Hirsch: Patria Israel 7.) Jan Koplowitz: Bohemia mein Schicksal, Eine Familiengeschichte, Roman 8.) Anatoli Kusnezow: Babi Jar, Ein dokumentarischer Roman 9.) Jüdische Lebenswelten, Katalog, hrsg. von Andreas Nachama und Gereon Sievernich, Berliner Festspiele 10.) Werner Keller: Und wurden zerstreut unter alle Völker, Die nachbiblische Geschichte des jüdischen Volkes, Büchergilde Gutenberg Frankfurt am Main, Wien, Zürich .

Verlag: Bleicher Verlag Gerlingen u. a.

Anbieter: Agrotinas VersandHandel, Fredersdorf-Vogelsdorf, Deutschland

Signiert

EUR 48,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb1.) Shlomo Breznitz: Vergiß niemals, wer du bist, Erinnerungsfelder meiner Kindheit, Aus dem Amerikanischen von Anna Kaiser, Bleicher Verlag Gerlingen, 1995, 194 Seiten, Hartcover-Deckel mit O.Schutzumschlag, neuwertig. 2.) Noah Gordon: Der Rabbi, Vollständige Taschenbuchausgabe, 1987, Knaur Verlag München, 477 Seiten. 3.) Noah Gordon: Der Diamant des Salomon, Vollständige Sonderausgabe 1994, Knaur Verlag München, mit Namenszug im Vorsatz, 419 Seiten. 4.) Michael Gold: Juden ohne Geld, Dietz Verlag Berlin, 2. Auflage/1989, 249 Seiten, Leinen-Einband mit O.Schutzumschlag, neuwertig. 5.) Rudolf Hirsch: Um die Endlösung, Prozeßberichte, Dietz Verlag Berlin, neuwertig, eingeschweißt. 6.) Rudolf Hirsch: Patria Israel, persona verlag 1985, 326 Seiten, mit persönlicher Widmung von Rudolf Hirsch, signiert am 10. 9. 1995, Leinen-Einband mit O.Schutzumschlag, neuwertig. 7.) Jan Koplowitz: Bohemia mein Schicksal, Eine Familiengeschichte, Roman, Mitteldeutscher Verlag Halle-Leipzig, 11. Auflage/1989, 718 Seiten, Leinen-Einband ohne O. Schutzumschlag, Schnitt leicht lichtrandig, sonst gut erhalten, In dem 1979 fertiggestellten und später verfilmten Roman "Bohemia - mein Schicksal" erzählt Jan Koplowitz die Geschichte seiner Familie, die zu großen Teilen dem Holocaust zum Opfer fiel. 8.) Anatoli Kusnezow: Babi Jar, Ein dokumentarischer Roman, Verlag Volk und Welt Berlin, 1. Auflage/1968, 353 Seiten, brauner Leinen-Einband ohne O.Schutzumschlag, rosa Kopfschnitt, gut erhalten. 9.) Jüdische Lebenswelten, Katalog, hrsg. von Andreas Nachama und Gereon Sievernich, Berliner Festspiele, Jüdischer Verlag, Suhrkamp Verlag Berlin, 1991, 755 Seiten, mit vielen Abbildungen, blauer Karton-Deckel mit O.Schutzumschlag, Format 24 x 17,5 cm, sehr gut erhalten/neuwertig. 10.) Werner Keller: Und wurden zerstreut unter alle Völker, Die nachbiblische Geschichte des jüdischen Volkes, Büchergilde Gutenberg Frankfurt am Main, Wien, Zürich, 1969, 510 Seiten, mit vielen Abbildungen, Leinen-Einband, Teil des O.Schutzumschlag beiliegend, Vorsatz mit Vermerk, Schnitt etwas altersfleckig, sonst gut erhalten. 11.) Ergänzend Artikel/Kopien - Ralf Schenk: "Seine Gage war der Tod" ("Die Weltbühne" vom 21. März 1989); Vera Friedländer: "Verdrängung und Reinwaschung" ("Die Weltbühne" vom 23. Juli 1991); Vera Friedländer: "Ein Kapitel jüdischer Kultur" ("Die Weltbühne" vom 24. September 1991); Peter Niggl und Rainer Ott: "Zum Beispiel Kempinski. Geschichte zum Schleuderpreis"(("Die Weltbühne" vom 13. November 1990); "Der Rote-Hilfe-Anwalt" - Dr. Alfred Apfel ("Die Weltbühne" vom 18. April 1989); "Ein mutiger Emmissär. Der Bericht des polnischen Einzelkämpfers Jan Karski an die Welt" (ND vom 1. September 2011); "Wer zu uns will, muss bei uns reinpassen", "Zochot - ein Schlüsselloch in die Vergangenheit", "Wenn Ihr wollt, ist es kein Märchen . Die Vision des Theodor Herzl und die Geburt der zionistischen Idee", "Nahöstliches Sparta", "Israels verborgene Frage", "Nuancenreiches Nichtverhältnis", "Das Eintrittsbillet", "Meine Tradition ist die von Heine und Marx", "Ein Buch wollten sie schreiben. Handa, Hanka, Judith und Vera - vier Überlebende des Mädchenzimmers von Theresienstadt", zehnseitiger Sonderteil zu 60 Jahre Israel (ND vom 10./11. Mai 2011); ganzseitiger Artikel "Ich habe nie wieder ein Foto gemacht", Wilhelm Brasse wurde in Auschwitz gezwungen, Mengeles Menschenversuche zu dokumentieren. Die Bilder haben ihn nie mehr losgelassen (ND vom 27. Januar 2009); "Die Rache des Rabbi. Einmal im Jahr wird eine ukrainische Provinzstadt zur Pilgerstätte, Zehntausende Juden aus aller Welt reisen an. Gäste und Bewohner verbindet nichts - außer gegenseitigem Misstrauen", doppelseitiger Artikel (Berliner Zeitung vom 8./9. Oktober 2011); "Es gehen Frauen, Männer, Kinder, Greise. Sie gehen schweigend. Es ist unheimlich. Der Holocaust fand nicht nur im KZ statt, sondern auch an Orten wie Babij Jar, wo die Wehrmacht über 30 000 Juden ermorden ließ" (Berliner Zeitung vom 1./2./3. Oktober 2011); "Was sind Worte, was die Feder ." Vor 70 Jahren ermordeten die deutschen Okkupanten 33 771 Juden im ukrainischen Babi Jar (ND vom 1./2. Oktober 2011); Ukraine gedenkt der Opfer von Babi Jar. Heiße Diskussion über die Geschichtsschreibung begleiten 75. Jahrestag des Massenmordes an Kiewer Juden" (ND vom 29. September 2016); "Jüdischer Friedhof soll Kulturerbe werden. Senat schlägt Begräbnisstätte in Berlin-Weißensee für UNESCO-Weltkulturliste vor" (ND vom 5. Juli 2012); Julius Hirsch, Nationalspieler, ermordet. Eine neue Biografie erinnert an den jüdischen Fußballer und das lange Schweigen des DFB (ND vom 15. August 2012); "Zum Gedenken an Familie Gumpert. Stolpersteine erinnern an NS-Opfer in Woltersdorf" (BAB 34/2012); Ein frostiger Tag, frostige Jahre. Zum Tod der Schriftstellerin Vera Friedländer" (ND vom 29. Oktober 2019); "Vergesst nicht! Geschichte Regina Steinitz und ihre Schwester Ruth überlebten die Shoahin Berlin. Im Israel fanden sie eine neue Heimat. Nach Deutschland kommt Regina Steinitz, um sich zu erinnern "MOZ vom 24./25"; "Es gibt nur menschliches Blut. Nur noch wenige Überlebende der nationalsozialistischen Verbrechen können der Nachwelt davon berichten. Eine davon ist Margot Friedländer. Im November feiert sie ihren 100. Geburtstag", ganzseitig (MOZ vom 1. September 2021), wie angegeben.

-

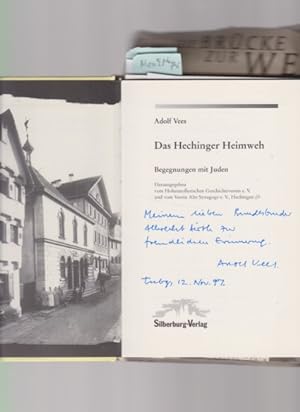

Das Hechinger Heimweh. Begegnungen mit Juden. ( SIGNIERT ). Hrsg. vom Hohenzollerischen Geschichtsverein e.V. und vom Verein Alte Synagoge e.V., Hechingen.

Verlag: Tübingen : Silberburg-Verlag, 1997

ISBN 10: 3874072568 ISBN 13: 9783874072564

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Signiert

EUR 30,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 192 S. : Illustr. ; 21 cm; fadengeh., illustr. Orig.-Pappband. Gutes Exemplar; Einband stw. berieben; Arbeitsexemplar d. libertären Dokumentaristen u. Widerstandsforschers Hansdieter Heilmann, mit Textbeilagen u. geringen Bleistift-Anstreichungen. - Titelblatt von Autor Adolf Vees SIGNIERT u. m. Widmung. - In Kurzgeschichten erzählt Adolf Vees vom Schicksal Hechinger Juden, die bis 1933 unangefochten zu ihrem Heimatstädtchen gehörten. Viele von ihnen konnten vor der Katastrophe noch auswandern und retteten so ihr Leben, aber Heimat fanden sie nicht mehr. Vom Heimweh dieser Menschen ist die Rede. Vees schrieb auf, was ihm Alfred Weil in New York, Grete Model aus Sao Paulo und viele andere Juden, die verstreut auf der Welt leben, berichtet haben, aber auch, was alteingesessene Bürger noch aus der jüdischen Welt Hechingens wußten. (Verlagstext) // INHALT : Vorwort - Zur Erinnerung an deine Edith - Leo Schmalzbach - Hilde - Der Stein - Die Entdeckung der Hohenzollernhöhle - Statistik - Die Familie Löwengard - Carl Löwengard - Anneliese und Anton - EKII Louis Seimas Bett - Die Familien Hofheimer und Stein - Henry und George sagen Kaddisch - Kaddisch für Roman Stein - Die Familie Hamburger - Zwei Briefe von Hanni - Der Kantor - Paula Justh schreibt - Moritz Meyer, Friedrich Wolf und Annemarie Mössmer - Moritz Meyer - Annemarie Mössmer - Die Familie Weil - Zwei Mütter - Zehn Dollar - Leopold und Alfred - Alfred Weil schreibt am 8. Februar 1982 - In New York - Zum Drachenfelsen - In der Fürstenstraße - Mitte des Lebens - Was würdig ist - Vergessen, verzeihen - Imnauer Sprudel - Alfred Weil schreibt am 23. Mai 1988 - Auf Wiedersehen in Hechingen - Todesanzeige - Sue Gassner, geb. Weil, schreibt am 2. Februar 1996 - Peter Katz - Der Cohen - Frau Katz erzählt - Peter Katz wehrt sich - Das Jubiläum - Vaters Name - Ernst Rosenfeld - Ein Leben - Die Beerdigung - Hechingen und Albert Einstein - Einstein in Hechingen - Albertle - Das Haus der Familien Bing, Löwenthal und Einstein - Hechingens einst berühmter Sohn: Paul Levi - Die Hechinger - Die Familie Levy-Model - Mutter und Tochter - Gretel Model schreibt - Hechingen und Berthold Auerbach - Berthold Auerbach: Nach Hechingen - Lokal- und kulturhistorische Anmerkungen - Wilhelm Waibhnger: Eine Fahrt nach Hechingen - Verjagt verschleppt ermordet - Herbst 1941 - Juden in Hechingen 1933 bis 1945 - Die erneuerte Synagoge - Die Sterne - Das wirkliche Blau - Ernst Lutterbeck schreibt - Anhang - Dokumente zum Fall Peter Katz - Das Protokoll - Die Rechtfertigung - Osterpredigt - Frau Katz schreibt - Quellen- und Literaturhinweise, Bildnachweis - Dank - Personenregister. ISBN 9783874072564 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 585.

-

Original Autogramm Lisa Fitz Kabarett /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar