Manuskripte & Papierantiquitäten, entnazifizierung (16 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (890)

- Magazine & Zeitschriften (3)

- Comics (2)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (1)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (16)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (16)

Einband

- alle Einbände

- Hardcover (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Softcover (1)

Weitere Eigenschaften

- Erstausgabe (3)

- Signiert (8)

- Schutzumschlag (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Angebotsfoto (16)

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Offizielles Schreiben Entnazifizierungs-Hauptausschuss Landkreis Altena vom 15. Dezember 1948 (postalisch 21.12.1948 gelaufen) - . Der Hauptausschuss hat in Ihrem Verfahren als Gebühr den Betrag von DM 25 ,- festgesetzt, den Sie innerhalb einer Frist von 4 Wochen an die Kreiskommunalkasse Altena/Westf. unter der Bezeichnung Verfahrensgebühren Nr. 1168 auf eins der nachstehenden Konten überweisen wollen.

Verlag: Landkreis Altena, 1948

Anbieter: GAENSAN Versandantiquariat, Hemer, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

Kein Einband. Zustand: ausreichend. qu. DIN-A5, Einzelblatt, mittig gefaltet gewesen/als Brief versendet worden - gelocht, postalische Spuren, altersentsprechender Erhaltungszustand mit Gebrauchs-/Lagerungserscheinungen Gewicht in Gramm: 500 intern:RSG, Ausweise, Dokumente, Urkunden, Bescheinigungen, Entnazifizierung, Nationalsozialismus, Altena.

-

Postkarte Rudolf Fernau in Uniform

Verlag: Terra

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Rudolf Fernau, unsigniert, papierbedingte Seitenbräunung /// Rudolf Fernau (* 7. Januar 1898 in München; ? 4. November 1985 ebenda; eigentlich Andreas Rolf Neuberger) war ein deutscher Bühnen- und Filmschauspieler. Er war der Sohn des Hausmeisters Andreas Neuberger und seiner Ehefrau Karolina, geborene Steinbauer. Bevor Rudolf Fernau im Alter von 18 Jahren zum ersten Mal als Schauspieler auftrat, absolvierte er eine musikalische Ausbildung für Klavier und Geige. Wegen eines Überbeins am Handgelenk musste er seine musikalische Karriere aufgeben. Er nahm Schauspielunterricht bei Albert Steinrück und Matthieu Lützenkirchen. Seinen Künstlernamen erhielt er aufgrund eines Losentscheids nach einem Berliner Conférencier. Nachdem er bereits 1916 am Stadttheater Ingolstadt aufgetreten war, debütierte er 1918 als Schüler im Urfaust am Stadttheater Regensburg. Seine nächsten Engagements erhielt er in Nürnberg (1919), an den Hamburger Kammerspielen (1920 bis 1922), in Leipzig (1922 bis 1924), am Preußischen Staatstheater Berlin (1924/25), am Deutschen Theater Berlin (1925/26) und am Schauspielhaus Düsseldorf (1926 bis 1928). Von 1926 bis 1929 gastierte er am Theater in der Josefstadt, bevor er ab 1929 Ensemblemitglied des Staatstheaters Stuttgart wurde. Mit 38 Jahren erhielt Fernau 1936 eine Rolle in dem Film Verräter. Auch in seinem nächsten Film, Im Namen des Volkes (1938), spielte er einen dämonischen Mörder. Seine bekannteste Filmrolle während der Zeit des Nationalsozialismus war 1942 die des Dr. Crippen in dem Kriminalfilm Dr. Crippen an Bord. Fernau war NSDAP-Mitglied und wurde 1944, in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, auf die Gottbegnadeten-Liste der Filmschauspieler des Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda gesetzt, auf der diejenigen Schauspieler verzeichnet waren, die Goebbels meinte, für Propagandafilme zu benötigen.[1] Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Fernau bei der Entnazifizierung zunächst zu neun Monaten Gefängnis und lebenslangem Berufsverbot verurteilt, bei der Revision im Januar 1946 nur noch zu einer geringen Geldstrafe.[2] 1947 bis 1949 spielte Fernau wieder am Staatstheater Stuttgart, 1949 bis 1953 am Staatstheater München und war ab 1953 zwanzig Jahre lang unter Boleslaw Barlog Ensemblemitglied der Städtischen Bühnen Berlin, wo er vor allem am Schlosspark- und Schillertheater große Erfolge feierte. Als er auch wieder Filmangebote erhielt, verkörperte er erneut das Image des häufig geistig verwirrten Unholds. Er spielte u. a. in Kinder, Mütter und ein General (1955) und in Gestehen Sie, Dr. Corda! (1958). In mehreren Edgar-Wallace-Filmen der 1960er Jahre war Rudolf Fernau ebenfalls zu sehen. Berühmt wurde Fernau beim Nachkriegspublikum auch mit Rollen in den Dr. Mabuse-Verfilmungen Im Stahlnetz des Dr. Mabuse (1961) und Die unsichtbaren Krallen des Dr. Mabuse (1962). Später trat der Schauspieler wieder vermehrt auf Theaterbühnen auf und war seltener in Filmrollen zu sehen. In der Simmel-Verfilmung Bis zur bitteren Neige (1975) und in der Fallada-Verfilmung Jeder stirbt für sich allein (1976) sowie in einigen Fernsehspielen und beim Hörfunk agierte er in von ihm gewohnten Rollen. 1972 veröffentlichte er seine Memoiren mit dem Titel Als Lied begann's. Lebenstagebuch eines Schauspielers. Fernau wurde 1985 auf dem Friedhof Haidhausen in München beigesetzt. /// Standort Wimregal PKis-Box64-U030 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

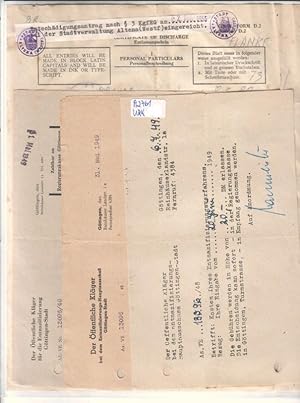

Konvolut aus 4 Einzelschreiben - 3 Schreiben: Der Öffentliche Kläger bei dem Entnazifizierungs-Hauptausschuß Göttingen-Stadt jeweils 1949 u.a. Einstellungs-Bescheid, weil die vorgenannte Person als Jugendlicher nicht zu dem überprüfenden Personenkreis gehört. und Die Gebühren werden in Höhe von 20,- DM erlassen. Die Entscheidung kann sofort - in der Regierungskasse in Göttingen, Turmstrasse, - in Empfang genommen werden. - 1 Schreiben: Entlassungsschein mit letztem Stempeleintrag vom 12. Dezember 1947, mit Vermerk Entschädigungsantrag nach § 3 KgfEG am 2. Februar 1955 bei der Stadtverwaltung Altena (Westf.) eingereicht. Entlassungsschein deutsch/englisch mit Angaben zur Person, Ärztlicher Befund (schlechter AZ, chron. Bronchitis, fit for light work) und Entlassungsvermerk (1947? aus Heer entlassen, Stempel IRISH Guards, Abdruck des rechten Daumens, div. Stempel)

Verlag: Selbstverlag, Altena und Göttingen, 1955

Anbieter: GAENSAN Versandantiquariat, Hemer, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

Kein Einband. Zustand: ausreichend. // Befund (schlechter AZ, chron. Bronchitis, fit for light work) und Entlassungsvermerk (1947? aus Heer entlassen, Stempel IRISH Guards, Abdruck des rechten Daumens, div. Stempel) // DIN-A4 und 3x DIN-A5, Einzelblätter/beidseitig und 3x einseitig bedruckt - je gelocht, geviertelt gefaltet gewesen, E-Schein beknickt/etw. angeschmutzt/angefleckt, ger. beknickt/angeschmutzt, altersentsprechende Erhaltungszustände mit Gebrauchs-/Lagerungserscheinungen Gewicht in Gramm: 500 intern:RSG, Ausweise, Dokumente, Urkunden, Bescheinigungen, Entnazifizierung, Nationalsozialismus, Entschädigungsantrag, Altena, Göttingen.

-

Komponist Hermann GRABNER (1886-1969): Brief BERLIN 1951 an Erwin KROLL

Verlag: Berlin, 1951

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

Kein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Maschinenschriftlicher, signierter Brief des Musiktheoretikers, Komponisten und Musikpädagogen Hermann Grabner (1886-1969). --- Datiert Berlin-Zehlendorf, den 3. August 1951. --- Gerichtet an den Pianisten, Komponisten, Schriftsteller und Musikkritiker Erwin Kroll (1886-1976) in Berlin. --- Briefkopf mit gedruckter Notenzeile. --- Betrifft die Übersendung von "Programmen meiner beiden Königsberger-Aufführungen", u.a. vom 29. Oktober 1943. --- Format: A5 (quer); ohne Umschlag. --- Zustand: Blatt mittig gefaltet; mit Ecknick. --- Über Hermann Grabner (Quelle: wikipedia): Hermann Grabner (* 12. Mai 1886 in Graz, Österreich-Ungarn; 3. Juli 1969 in Bozen) war ein deutsch-österreichischer Musiktheoretiker, Komponist und Musikpädagoge. Leben: Während seines Jurastudiums, das er 1909 mit der Promotion zum Dr. jur. abschloss, folgte er auch einem Studium der Musik mit den Hauptfächern Violine und Bratsche bei Leopold Suchsland in Graz bis 1910 und spielte aushilfsweise als Bratschist im Theaterorchester mit. Danach studierte Grabner ab Herbst 1910 am Konservatorium von Leipzig bei Max Reger und Hans Sitt Musik.[1] 1912 wirkte er als Assistent Max Regers in Meiningen, 1913 wurde er Theorielehrer am Konservatorium von Straßburg. Nach der Kriegsteilnahme im österreichischen Heer war er von 1919 bis 1924 Theorie- und Kompositionslehrer an der Musikhochschule Mannheim und der Musikakademie Heidelberg (hier zählte Wilhelm Maler zu seinen Schülern). Danach lehrte er Komposition am Konservatorium Leipzig, wo neben anderen Hugo Distler, Artur Immisch, Werner Neumann und der Filmmusikkomponist Miklós Rózsa zu seinen Schülern gehörten. Seit 1930 war er auch Universitätsmusikdirektor. 1932 wurde er in Leipzig zum Professor ernannt. Grabner gehörte dem 1928 gegründeten, völkisch gesinnten, antisemitischen Kampfbund für deutsche Kultur an. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten war Grabner seit 1934 Mitglied im NS-Lehrerbund und wurde Beirat der Reichsmusikkammer. In der NS-Zeit komponierte er zahlreiche systemkonforme Stücke, wie 1933 die Fackelträger-Lieder, Meinen S.A.-Kameraden gewidmet oder 1935 das Bekenntnislied Stellt euch um die Standarte rum auf einen Text von Baldur von Schirach. Es folgten weitere Kompositionen, die in dem von Wolfgang Suppan für das Steirische Musiklexikon erstellten Werkverzeichnis fehlen oder durch andere Titel ersetzt wurden. Von 1938 bis 1946 lehrte Grabner als Nachfolger Paul Hindemiths an der Musikhochschule Berlin. Daneben betätigte er sich im Hauptlektorat Musik des Amts Rosenberg. Nach seiner Entlassung aus dem Hochschuldienst im Sommer 1946 lebte Grabner zunächst als freischaffender Komponist und lehrte an der Volkshochschule Berlin-Zehlendorf. Nach seiner am 16. März 1950 erfolgten Entnazifizierung unterrichtete er von 1950 bis 1951 am Städtischen Konservatorium Berlin (West), bevor er in den Ruhestand trat. Er starb während einer seiner zahlreichen Tiroler Ferienaufenthalte in Bozen. Neben einer Oper komponierte Grabner zahlreiche große Orchesterwerke, Kammermusik, Chorwerke, Lieder, zwei Motetten und mehrere Orgelwerke. Von besonderer Bedeutung sind seine zahlreichen, teilweise immer wieder neu aufgelegten, Lehrbücher wie unter anderem die Allgemeine Musiklehre. Werkauswahl Werke für Blasorchester Perkeo-Suite, op. 15 (1925) Wächterlied für Männerchor, Blasorchester, Pauken und Harfe, op. 26 Burgmusik, op. 44 (1937) Firlefei-Variationen, op. 46 (1937) I bin Soldat, valera, op. 54, Variationen für Blasorchester Schwertspruch für Männerchor und Blasorchester, op. 55 Concerto grosso, op. 57 Andere Werke (Auswahl) Die Richterin Oper nach einem Text von C.F. Meyer (1930) Trio für Violine, Viola und Violoncello o.Op. (Prüfungsstück im Jahre 1912) Konzert im alten Stil für drei Violinen op. 1 Auf Posten für Bariton und Orchester op. 4 (Manuskript) Der 103. Psalm für Alt, gemischten Chor und Orchester op. 6 Präludium und Fuge für Streichquartett op. 11 (Manuskript). Signatur des Verfassers.

-

Diplomat Kurt-Fritz von GRAEVENITZ (1898-1987): Jugend-PK KREUTH 1915 an Vater

Verlag: Kreuth, 1915

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

Kein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Eigenhändige, signierte Postkarte des (späteren) Diplomaten Kurt-Fritz von Graevenitz (1898-1987), damals Schüler in Stuttgart. --- Gerichtet an seinen Vater, den Generalleutnant z.D. Theodor von Graevenitz (1842-1930) in Stuttgart. --- Geschrieben aus dem Wanderurlaub. --- Datiert (lt. Poststempel) Kreuth, den 27. Juli 1915 bzw. handschriftlich "Bad Kreuth, Dienstag 9 Uhr" (der 27. Juli 1915 war ein Dienstag). --- Transkription: "Lieber Vater! Eben sind wir auf dem Weg zur Hohlensteinalpe. Mutter wollte uns erst nur ein Stück weit begleiten, da aber das Wetter nicht zu heiss und sie selbst ziemlich leistungsfähig ist, hat sie Lust bekommen, noch weiter zu gehen. Sie kann Dir also mit der 12 Uhr-Post keinen Brief senden, was sie ursprünglich wollte, und beauftragt mich, Dir von Bad Kreuth aus diese Karte zu schicken. Herzliche Grüsse im Namen der ganzen Familie sendet Dein treuer Sohn Kurt-Fritz." --- 5-Pfennig-Ganzsache (9,1 x 13,9 cm) des Königreichs Bayern. --- Zustand: Papier gebräunt; Karte mit Querknick. --- Über Kurt-Fritz von Graevenitz (Quelle: wikipedia): Kurt-Fritz von Graevenitz (* 31. August 1898 in Kreuth; 20. November 1987 in München) war ein deutscher Diplomat. Leben: Der Sohn des württembergischen Generals Theodor von Graevenitz besuchte in Stuttgart das Eberhard-Ludwigs-Gymnasium, wurde im Sommer 1916 Soldat und 1919 als Leutnant entlassen. Von 1919 bis 1922 studierte er in Tübingen und Leipzig Rechtswissenschaften und promovierte 1925. 1922 trat Graevenitz als Attaché in den Dienst des Auswärtigen Amts ein und wurde in Istanbul, Bagdad, Budapest, Rom und Tunis eingesetzt. Seit 1938 war er bei der Gesandtschaft in Athen und kehrte nach dem Balkanfeldzug dorthin als Gesandtschaftsrat I. Klasse in die Dienststelle des Bevollmächtigten des Reichs für Griechenland" zurück. Am 21. Oktober 1943 übernahm er von Günther Altenburg die Leitung der Dienststelle und wurde noch zum Generalkonsul befördert. Er berichtete an den Sonderbevollmächtigten des Auswärtigen Amts für Südosten" Hermann Neubacher mit Sitz in Belgrad, der auch Sonderbeauftragter des Reiches für wirtschaftliche und finanzielle Fragen in Griechenland" war. Bei der vom HSSPF Walter Schimana angeordneten Deportation der Juden aus Athen protestierte er, weil außer den staatenlosen und den griechischen Juden auch Juden mit anderer Staatsangehörigkeit deportiert wurden, ohne ihn als zuständigen Vertreter des Auswärtigen Amtes vorher zu konsultieren, zumal eine vorherige Abstimmung zwischen dem Reichssicherheitshauptamt und Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop vereinbart worden war: In der Nacht vom 24. auf den 25. März 1944 erfolgte die Sistierung aller griechischen, staatenlosen und ausländischen Juden" durch den BdS Walter Blume ohne Abstimmung mit meiner Dienststelle". Der HSSPF habe sich bei ihm entschuldigt, dass er daran nicht gedacht habe. Alle Juden mit Ausnahme der türkischen und feindstaatlichen Juden wurden am 2. April abtransportiert Immerhin wurden Güterwagen mit eingesetzten Bänken benutzt. hoffe ich, daß die ohne das energische Eingreifen der Dienststelle sicher zu erwartenden Beschwerden der betroffenen Fremdstaaten ausbleiben werden". Graevenitz hatte sich also um die diplomatischen Proteste Spaniens, Ungarns und der Türkei gesorgt. Über die Sühnemaßnahmen berichtete er an Neubacher am 28. Juli 1944: Sühnemaßnahmen längere Zeit hindurch nicht notwendig. Kürzlich wie gemeldet, Sühnemaßnahmen in Attika und Peloponnes. Richtlinien hierbei beachten. Wirkung auf Öffentlichkeit nicht feststellbar. Dagegen hat die gemeldete Vernichtung Dorf Distomon vergiftend gewirkt.". Nach Kriegsende wurde von Graevenitz zehn Monate interniert und versuchte danach als Redakteur den Lebensunterhalt seiner Familie zu bestreiten. Über seine Entnazifizierung ist nichts bekannt. Auch Günther Altenburg blieb von einer Strafverfolgung verschont. Signatur des Verfassers.

-

Original Autogramm Willi Weyer (1917-1987) Minister Sportfunktionär /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Blatt. Zustand: Gut. Alte Notizbuchseite A6 von Willi Weyer bildseitig mit schwarzem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "20.05.77" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Willi Weyer (* 16. Februar 1917 in Hagen; ? 25. August 1987 auf Juist) war ein deutscher Politiker (FDP) und ein Sportfunktionär. Er war in Nordrhein-Westfalen von 1954 bis 1956 Minister für Wiederaufbau, von 1956 bis 1958 Finanzminister, von 1962 bis 1975 Innenminister sowie von 1956 bis 1958 und von 1962 bis 1975 Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Von 1956 bis 1972 war er Landesvorsitzender der FDP Nordrhein-Westfalen. Nach seiner politischen Karriere war Weyer von 1974 bis 1986 Präsident des Deutschen Sportbundes. Nach dem Abitur absolvierte Weyer in Bonn, Jena und München ein Studium der Rechtswissenschaft, welches er nach dem Referendariat in Hagen 1940 mit beiden juristischen Staatsexamina beendete. Bis 1942 war er Assistent an der nationalsozialistischen Akademie für Deutsches Recht unter Hans Frank, danach bis 1945 im Kriegseinsatz, zuletzt als Unteroffizier der Flak.[1] Bis zu seinem Tod war Weyer auch Aufsichtsratsvorsitzender der Bavaria Film GmbH. Familie Schon Weyers Großvater und Vater, der Anwalt Wilhelm Weyer, hatten sich im liberalen Sinne engagiert: Der Großvater als Freisinniger und Anhänger von Eugen Richter, der Vater Wilhelm war während der Weimarer Republik für die DDP Mitglied der Stadtvertretung in Hagen. Weyer war verheiratet und hatte drei Kinder. Parteitätigkeiten Olympische Spiele München 1972: Weyer (rechts) mit Bundesinnenminister Genscher Weyer beantragte am 18. Oktober 1937 die Aufnahme in die NSDAP und wurde rückwirkend zum 1. Mai desselben Jahres aufgenommen (Mitgliedsnummer 4.971.711).[2] Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges trat er der FDP bei und engagierte sich bei den Jungdemokraten, deren Landesvorsitz er schon 1946 übernahm. 1950 wurde er stellvertretender Landesvorsitzender der nordrhein-westfälischen FDP, von 1956 bis 1972 stand er an der Spitze des Landesverbandes. Anfang 1956 gehörte Weyer zusammen mit Wolfgang Döring und Walter Scheel zu den sogenannten Jungtürken, die den Koalitionswechsel der FDP in Nordrhein-Westfalen von der CDU zur SPD einleiteten und damit die Abspaltung der Euler-Gruppe und die Gründung der kurzlebigen Freien Volkspartei (FVP) provozierten. Von 1963 bis 1967 war Weyer stellvertretender Bundesvorsitzender der FDP und von 1954 bis 1972 Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Abgeordneter Weyer war von 1950 bis 1975 Mitglied des Landtages von Nordrhein-Westfalen.[3] Von 1953 bis zum 17. September 1954 gehörte Weyer außerdem dem Deutschen Bundestag an. Öffentliche Ämter Empfang des belgischen Königspaares im Düsseldorfer Schloss Benrath 1971. Weyer schüttelt König Baudouin die Hand, links daneben Königin Fabiola, rechts Ministerpräsident Heinz Kühn Weyer wurde am 27. Juli 1954 als Minister für Wiederaufbau in die von Ministerpräsident Karl Arnold (CDU) geleitete Landesregierung von Nordrhein-Westfalen berufen. Nachdem über ein konstruktives Misstrauensvotum Fritz Steinhoff (SPD) mit den Stimmen der FDP-Abgeordneten zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden war, wurde Weyer am 28. Februar 1956 zum Finanzminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Als die CDU bei der darauf folgenden Landtagswahl 1958 die absolute Mehrheit erringen konnte, schied Weyer am 24. Juli 1958 aus der Landesregierung aus. In seiner Funktion als Finanzminister verbot er den nordrhein-westfälischen Finanzämtern, Berliner Forderungen aus Entnazifizierungsverfahren einzutreiben.[4] Diese Maßnahme schützte politisch belastete Personen der NS-Zeit vor der Vollstreckung von Geldstrafen, die die unter alliierter Aufsicht deutlich strenger agierenden West-Berliner Spruchkammerverfahren im Zuge der Entnazifizierung verhängten. Nach der Landtagswahl 1962 kam es unter dem Ministerpräsidenten Franz Meyers erneut zu einer Koalition aus CDU und FDP und Weyer wurde am 26. Juli 1962 zum Innenminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Innenministerkonferenz der Länder in Bonn, 1973. Weyer links neben dem Vorsitzenden Heinz Schwarz (Rheinland-Pfalz) Zum 1. Dezember 1966 entließ Meyers die beiden FDP-Minister Weyer und Gerhard Kienbaum, um mit der SPD Verhandlungen über eine Große Koalition nach Bonner Vorbild zu führen. Die SPD ging stattdessen jedoch mit der FDP eine Koalition ein und wählte am 8. Dezember 1966 Heinz Kühn zum Ministerpräsidenten. Weyer wurde daher schon am 8. Dezember 1966 erneut zum Innenminister und Stellvertreter des Ministerpräsidenten ernannt. Nach der Landtagswahl 1975 schied Weyer am 4. Juni 1975 endgültig aus der Landesregierung aus. In seiner Zeit als Innenminister setzte Weyer die erstmalige Aufnahme von Verkehrsnachrichten in das Rundfunkprogramm des WDR durch und richtete die ersten Wachen der Autobahnpolizei ein. Sport Von 1957 bis zu seinem Tode war Weyer Präsident des Landessportbundes Nordrhein-Westfalen. 1972 war er Mitglied des Organisationskomitees für die Olympischen Sommerspiele in München. Von 1974 bis 1986 war Weyer Präsident des Deutschen Sportbundes (DSB), nachdem er bereits bei der Präsidentschaftswahl 1970 gegen Wilhelm Kregel den Präsidenten des Deutschen Turner-Bundes unterlegen war. Es gelang ihm, die Zuschussregeln des Bundesministeriums des Innern ändern zu lassen, wodurch die Eigenmittel des DSB für eigene Belange anerkannt wurden. Hiervon profitierte zunächst er selbst (Dienstwagen wie vorher als Minister, persönlicher Referent, eigenes Büro in Hagen etc.), er schaffte so aber für den DSB eine größere Autonomie.[5] Als Sportfunktionär setzte er sich, im Gegensatz zum NOK-Präsidenten Willi Daume, für den Boykott der Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau ein. Ehrungen 1964 bekam Weyer den Dieselring verliehen, der vom Verband der Motorjournalisten e.V. (VdM) an Personen verliehen wird, die sich besondere Verdienste um die ?Hebung der Verkehrssicherheit und die Minderung von Unfallfolgen? erworben haben. 1965 erhielt e.

-

Portraitpostkarte mit eigenh. U.

Verlag: O. O. u. D.

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

1 S. 8vo. Halbfigürliches Portrait en face. Ida Wüst durchlief eine erfolgreiche Laufbahn vom Theater zum Stummfilm und schaffte auch mühelos den Übergang zum Tonfilm; am Höhepunkt ihrer Tätigkeit drehte sie u. a. mit Heinz Rühmann, den Comedian Harmonists, Hans Albers, Peter Lorre, Paul Henckels, Käthe Dorsch, Hans Moser, Hedy Lamarr, Paul Kemp und Theo Lingen. Der Zweite Weltkrieg jedoch sollte ihrer Karriere einen deutlichen Abschwung bereiten, während der Kriegsjahre spielte sie nur selten und nach dem Krieg wurde ihr Antrag auf Entnazifizierung abgewiesen, da sie während des NS-Regimes Schauspielerkollegen wie Eduard von Winterstein bei der Gestapo denunziert haben soll. Erst 1949 wird Ida Wüst als entlastet eingestuft, woraufhin sie in den 50er Jahren in einigen Filmen rüstige Damen, Großmütter und Intrigantinnen spielt. Auch ans Theater kehrt Ida Wüst zurück, gehört aber keinen Ensemble mehr an" (Wikipedia, Abfrage v. 31. III. 2009). Ross"-Verlag, Negativ-Nr. 6102/1.

-

Historikerin Erna PATZELT (1894-1987): Signierter Brief WIEN 1948, Autogramm

Verlag: Wien, 1948

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

Kein Einband. Zustand: Gut. Ohne Schutzumschlag. 1. Auflage. Maschinenschriftlicher, eigenhändig signierter Brief der österreichischen Historikerin Erna Patzelt (1894-1987), Neubegründerin des Seminars für Wirtschafts- und Kulturgeschichte an der Universität Wien. --- Datiert Wien, den 22. Dezember 1948. --- Gerichtet an eine Gräfin, d.i. Clara Ledóchowska (* 26. Juni 1911 in Sarns bei Brixen), Sekretärin bei der österreichischen Botschaft am Heiligen Stuhl (Vatikan). --- "Hier ist das Leben nicht gerade leicht; aber Wien bleibt Wien und hat trotz allem noch nicht seine Aura verloren." --- Format: A4; ohne Umschlag. --- Zustand: Blatt gefaltet; Papier leicht gebräunt und etwas knittrig. --- Über Erna Patzelt (Quelle: wikipedia): --- Erna Patzelt (geboren 29. Oktober 1894 in Wien, Österreich-Ungarn; gestorben 9. März 1987 ebenda) war eine österreichische Historikerin. --- Leben: Patzelt wurde 1894 als Tochter eines Journalisten und einer aus Pommern stammenden Gutsbesitzerstochter, die sich in Schul- und Frauenvereinen engagierte, geboren. 1912 absolvierte sie die Matura an der Staatsrealschule in Hietzing. Nachdem sie die Ergänzungsprüfungen für die die Gymnasialmatura abgelegt hatte, nahm sie 1913 ein Geschichts-, Anglistik- und Germanistikstudium an der Universität Wien auf, das sie 1918 mit einer sprachwissenschaftlichen Dissertation abschloss. Ihre Lehrer waren Max Hermann Jellinek und Karl Luick. Sie arbeitete zunächst als Lektorin an der deutschen Botschaft in Wien, wo sie bald die Presseabteilung übernahm. Bei zwei Reisen nach Schweden vertiefte sie ihre Kenntnisse der skandinavischen Sprachen und Kultur. --- Der Historiker Alfons Dopsch bot ihr 1922 eine Stelle als Assistentin an seinem neu eingerichteten Seminar für Wirtschafts- und Kulturgeschichte an der Universität Wien an. Erna Patzelt habilitierte sich 1925 als erste österreichische Historikerin bei Dopsch mit einer Schrift über die Karolingische Renaissance und erhielt daraufhin vom österreichischen Bundesministerium für Unterricht die Venia für die Geschichte des Mittelalters und Wirtschaftsgeschichte. --- 1932 erhielt sie den Titel eines Außerordentlichen Universitätsprofessors verliehen (weibliche Endungen bei Titeln waren damals nicht üblich). 1936 wurde das von Dopsch begründete Seminar mit seiner Emeritierung aufgelöst und als Abteilung in das Historische Seminar übernommen. 1938 verlängerte die Universität Wien ihre Anstellung nicht mehr, sie erhielt in der Folge lediglich einzelne Lehraufträge. Ein Antrag auf eine außerplanmäßige Professur scheiterte 1940, ein Jahr später erhielt sie jedoch eine Dozentur. --- 1945 mussten sich alle vier ordentlichen Professoren des historischen Instituts der Universität Wien der Entnazifizierung unterziehen, drei von ihnen wurden anschließend in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Patzelt, die rasch als unbelastet" eingestuft wurde, nutzte die damit entstandenen Möglichkeiten und begründete das Seminar für Wirtschafts- und Kulturgeschichte an der Universität Wien neu. Sie erhielt allerdings lediglich eine Anstellung als Oberassistent. 1959 ging Patzelt in den Ruhestand. Sie publizierte noch bis Anfang der 1980er Jahre Arbeiten und verstarb 1987 in ihrer Heimatstadt. Signatur des Verfassers.

-

Eigenh. Bildpostkarte mit U.

Verlag: [Göttingen], 10. Jänner 1961., 1961

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

1 S. Qu.-8vo. Mit eh. Adresse. An den Kunsthistoriker Siegfried Salzmann (19281993): Dank für die Schützenhilfe' im Spiegel und Grüße an Sie und alle Bekannten [.]". Percy Ernst Schramm, Professor für Mittlere und Neuere Geschichte an der Universität Göttingen, war während des Zweiten Weltkrieges im Oberkommando der Wehrmacht für die Führung des Kriegstagebuchs verantwortlich. Diese Funktion übte er als Nachfolger von Helmuth Greiner aus, welcher aufgrund von Denunziation am 22. April 1943 seines Amtes enthoben wurde. Bis zur Kapitulation 1945 führte Rittmeister Prof. P.E. Schramm, anfangs noch mit Hilfe Greiners, das Kriegstagebuch des OKW (Wehrmachtführungsstab). Nach dem Krieg übernahm er die Herausgabe des Kriegstagebuchs. Da er 1939 in die NSDAP eingetreten war, verlor er nach dem Krieg während der Entnazifizierung vorübergehend seine Professur" (Wikipedia, Abfrage v. 31. XII. 2008). Später wieder in sein Amt eingesetzt, wurde der Verfasser zahlreicher Fachveröffentlichungen 1958 Mitglied der Friedensklasse des Ordens Pour le mérite und 1963 Kanzler der Friedensklasse. Siegfried Salzmann war von 1971 bis 1984 Direktor des Wilhelm Lehmbruck-Museums in Duisburg und anschließend bis 1993 Direktor der Kunsthalle Bremen. Mit Adreßstempel. Beiliegend ein gedr. Flugblatt des Museumsvereins Duisburg e. V. mit der Ankündigung von Vorträgen Margarete Molls und Siegfried Salzmanns.

-

Eigenh. Postkarte mit U.

Verlag: Wien, 24. IV. 1947., 1947

Anbieter: Antiquariat INLIBRIS Gilhofer Nfg. GmbH, Vienna, A, Österreich

Manuskript / Papierantiquität

2 SS. 8vo. Karl Wache dankt Oberlehrer Wesely für seine Glückwünsche zu Waches 60. Geburtstag. Ein Hauch von Wehmut schwebt in seinen Zeilen mit, da der letzte Satz "Schriftstellern darf ich ja nur mehr für meinen Schreibtisch" ein Schreibverbot im Zuge der Entnazifizierung nach 1945 vermuten lässt. 1945 publiziert er jedoch schon wieder im Zuge seiner Komödie "Baucis und Philemon".

-

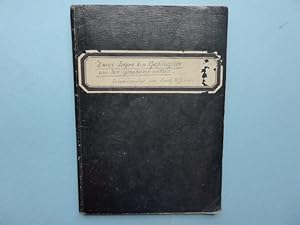

Zwei Jahre im Gefängnis um des Glaubenswillen. Erlebnisbericht eines Deutschen Soldaten aus den Schreckensjahren satanischer Herrschaft in Deutschland von Erich Tessmer. (Handschrift in liniertem Heft.

Verlag: Ohne Ort und Jahr. Wohl Anfang 1947)., 1947

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Heinzelmännchen, Stuttgart, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

66 mit Hand beschrieben Blätter bzw. Seiten. Schwarze Broschur mit handbeschriebenem Titelschild. 21x15 cm * Beginnt mit: "Meinen Freunden, die um mein Ergehen in Vergangenheit und Gegenwart nicht wissen, sich sorgen und im Ungewissen ?, ob sie mich zu den Lebenden oder zu den Glücklicheren, den Abgeschiedenen, zählen müssen, soll diese Niederschrift ein Ruf aus der Versenkung sein". Folgender Artikel zur Erich Teßmer erschien in "Der Spiegel" Heft 41 von 1947: "Braus auf Du Heldensang. Mit unterschiedlichen Zielen. Er legte sich zwischen die Gräber des Delmenhorster Friedhofs und starb. Was er dort wollte, blieb der Nachwelt unklar. Man munkelt, er habe Blumen für eine Veranstaltung der Methodistengemeinde holen wollen, in der er Vorträge hielt. Meistens unter dem Motto "Zwei Jahre Gefängnis um des Glaubens willen". Es hat sich jetzt herausgestellt, daß Erich Tessmer zwei Jahre Gefängnis nicht wegen seines religiösen Glaubens absaß. Es hat sich überhaupt manches herausgestellt. Der zuständige Intelligence Officer hatte Mühe, mit den Diskrepanzen in Tessmers innerem und äußerem Dasein fertig zu werden. Erich Tessmer war Schriftsteller. "Völkischer Schriftsteller", so steht es in Kürschners Literaturkalender. Zwei Fragebogen geben sehr unterschiedlich Zeugnis vom Leben und Schreiben des schlesischen Musensohnes. Der eine wurde 1937 für die Reichsschrifttumskammer, der andere 1947 für die englische Entnazifizierungssektion ausgefüllt. 1917 brachte er die ersten Tischgebete und religiösen Lieder hervor. So jedenfalls steht es in dem Fragebogen von 1947. "Vaterländische Gesänge" seien es gewesen, schrieb er der Reichsschrifttumskammer. Von 1919 bis 1931 entflossen christliche Dichtungen und Aufsätze für Kirchenblätter seiner Feder, versichert Tessmer 1947. Danach war er unfruchtbar in bezug auf religiöse Werke. Mit "Braus' auf, Du Heldensang" und "Zu Trutz und Trost" ging es weiter. In die Annalen der "vaterländischen" Kulturprominenz hatte er sich allerdings mit "Hakenkreuz am Stahlhelm", zu welchem Kampfsong ihn seine Mitgliedschaft bei der Brigade Erhardt befeuerte, schon 1919 eingeschrieben. Diese Daten wiederum sind nur im Schrifttumskammer-Fragebogen zu finden. In dem für die Militärregierung schwieg Tessmer auch von seinen vielen Beschäftigungen. Für 1931-33 rubrizierte er sich selbst unter "arbeitslos". Die arbeitslose Zeit verkürzte er sich dadurch, daß er 350 nationale Kulturkundgebungen abhielt. Da er keine Arbeit hatte, blieb ihm außerdem Zeit, sich mit nationalsozialistischer Ideologie zu befassen. Er war aktiv in verschiedenen Vereinen mit unterschiedlichen Zielen und Namen, wie "Artam" und "Wiking", tätig und führte "Adler" und "Falken". Bei Hitlers Partei, in die er 1929 eingetreten war, wurde er Gauredner und führte dann eine Spielschar, mit der er in Deutschland herumzog. Als Sportlehrer der SA widmete er sich der "Körperertüchtigung". Später übernahm er die Reichsschule für Freizeitgestaltung. Seine vielseitige Begabung, und seine Vergangenheit befähigten ihn zu einer Stellung als staatspolitischer Lehrer an der Führerschule des RAD. Er hatte schon lange vor Hitlers Zeiten den Segen organisierter Arbeitsfreude erkannt und 1924 die "Artamanen", einen freiwilligen Arbeitsdienst, gegründet. Am 13. 5. 1934 sei er gefallen, steht im goldenen Buch der Partei in der Ehrenliste für Opfer der Bewegung. Das in Ungnade gefallene Opfer der Bewegung schaufelte derweil an der Reichsautobahn. Zwei Jahre lang. Er schrieb wütende Briefe an die Reichsschrifttumskammer, die der Gestapo ein Führungszeugnis schickte, in dem Tessmer "auf dem Boden der nationalsozialistischen Regierung zu stehen scheint". Wieder frei von körperlicher Zwangsarbeit, brachte ihn der Paragraph 175 für 14 Monate ins Gefängnis. Die Strafe büßte er bei der Wehrmacht ab. Dort kam er wieder mit den Gesetzen in Konflikt. Sechs Monate Gefängnis wegen Diebstahl. Anschließend kam er wegen seines schweren Herzfehlers ins Lazarett. Körperlich vernichtet, aber ungebrochenen Geistes habe er den Umschwung erlebt, steht in dem Fragebogen 1947. Er ist jetzt innerlich ein christlicher Realist, schließt sich den Methodisten an und dichtet wieder. Christliche Gesänge, steht in dem Fragebogen. Bis ihn der Tod hinwegrafft. Und das Intelligence Office eine interessante Akte ungeschlossen abheften mußte". Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 800.

-

Eigenh. Brief mit Unterschrift.

Verlag: Eggstätt, 30. XII. 1972., 1972

Anbieter: Kotte Autographs GmbH, Roßhaupten, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

4to. 1 p. Gedr. Adresse. An einen Kollegen: Ich danke Ihnen für die guten Wünsche. Sicher denken noch einige von Ihnen an alles das, war wir zusammen durchgelebt haben. Und da darf man wohl sagen: Wenns nicht schlimmer wird, als wirs schon gehabt haben, dann wollen wir schon zufrieden sein. []"Raabe war der Sohn des Aachener Generalmusikdirektors und NS-Musikfunktionärs Peter Raabe und Zdenka Raabe, geborene Korab. Er legte das Abitur 1919 am Wilhelm-Ernst-Gymnasium, dem heutigen Goethegymnasium, in Weimar ab. 1919/20 studierte er in Leipzig Musik (Theorie: Wittenbecher, Klavier: Weitzmann, Musikwissenschaft: Arnold Schering, Hermann Abert u. a.), um 1920 an die Musikhochschule München zu wechseln, wo er Theorie bei Geierhaas, Klavier bei Grundeis und Josef Pembaur sowie Musikwissenschaft bei Sandberger, Lorenz und anderen studierte. Die Promotion 1926 bei Adolf Sandberger galt den Instrumentalwerken von Baldassare Galuppi.Von 1926 bis 1929 war Raabe Leiter der Städtischen Singakademie Frankfurt an der Oder. 1929/30 beschäftigten ihn wissenschaftliche Arbeiten, vor allem an der Staatsbibliothek zu Berlin und im Lisztmuseum Weimar. 1930/31 studierte er in Basel bei Felix Weingartner. 1931/33 wurde er Korrepetitor in Wuppertal, 1933/34 zweiter Kapellmeister am Stadttheater Hildesheim, 1934/35 erster Kapellmeister am Altmärkischen Landestheater Stendal. 1935 bis 1937 übte er wissenschaftliche und kompositorische Tätigkeiten aus. Als Gastdirigent wirkte er unter anderem in München, Bremen und Berlin.Von 1937 bis 1944 war er Kapellmeister am Stadttheater Remscheid. 1944 wurde er dort Musikdirektor. Nach Wehrdienst und Gefangenschaft war er 1946 bis Oktober 1953 als Generalmusikdirektor am Theater Aachen tätig. In seiner Hand lagen auch die von ihm gegründeten pädagogischen Musikveranstaltungen für alle Schulen der Stadt.Anders als sein Vater, mit dem er eng zusammenarbeitete, war Raabe kein Nationalsozialist. In der Entnazifizierung wurde er als entlastet eingestuft.Das hohe Ansehen, das er in Aachen genoss, bewog 1948 die Fakultät für Allgemeine Wissenschaften an der RWTH Aachen, für ihn einen Lehrauftrag für Musiklehre zu beantragen. Die mit musikalischen Proben gewürzten Vorlesungen fanden großen Anklang. Mit seinem Wegzug nach München 1959 endete am 31. März 1960 diese Lehrtätigkeit. Raabe starb hochbetagt im Papst Johannes Stift in Aachen.Das 1936 von ihm publizierte Buch Lebendige Musik, eine musikpädagogische Anleitung zum Musikhören, wurde viel gelesen. Sprache: it.

-

Maschinschriftlicher Brief mit gedrucktem Kopf und eigenhändiger Unterschrift.

Verlag: Wien 14 2, 1955

Sprache: Deutsch

Anbieter: Wiener Antiquariat Ingo Nebehay GmbH, Wien, Österreich

Manuskript / Papierantiquität Signiert

1 Seite, kl-4, mit Kuvert. - An Dr. Arnold Sucher. Intervention für den Propagandareferenten Eugen Zink, " . der seit sieben Jahren zu den treuesten und agilsten Parteimitarbeitern gehört und dessen Beschwerde gegen seine Einstufung als Belasteter am 1. 3. 1955 vor die Beschwerdekommission im Bundesministerium für Inneres kommt. Du kannst Dir daher sicher denken, dass wir Interesse an dem Falle haben und Herrn Zink gerne behilflich sein möchten. Ich bitte dich, dieses Schreiben lediglich als vertrauliche Information über die Person unseres Mitarbeiters . zu werten . ". - Auf der Rückseite des Kuverts Empfängernotizen (teilweise stenographiert) mit Nennung mehrerer Namen. Der Jurist und spätere Unternehmer Alfred Maleta war in der Zwischenkriegszeit sowohl in der Arbeitnehmervertretung als auch in der Vaterländischen Front tätig; von 1938 bis 1941 war er in Dachau und Flossenbürg interniert. Nach dem Krieg wurde Maleta Abgeordneter und zeitweise Klubobmann der Österreichischen Volkspartei sowie Nationalratspräsident. Auf der Oberweiser Konferenz von 1949 suchte er ehemals führende Nationalsozialisten für die Volkspartei zu gewinnen, wozu ihn seine eigene Vergangenheit als KZ-Häftling gewissermaßen legitimierte. 1981 erschien Maletas Buch "Bewältigte Vergangenheit. Österreich 1932-1945". - Der Jurist und Politiker Arnold Sucher (1898-1983) war von 1936 bis zum Anschluss Landeshauptmann von Kärnten und beteiligte sich nach dem Krieg am Aufbau des Wiener Justizwesens; von 1966 bis 1968 war er Präsident des Oberlandesgerichts Wien. - Zeittypischer Beleg zur Praxis der Entnazifizierung in Österreich. Signatur des Verfassers.

-

Original Autogramm Herbert Strutz (1902-1973) /// Autograph signiert signed signee

Erscheinungsdatum: 1932

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Herbert Strutz an die Schriftleitung des Grazer Tagblatt vom 28.4.1932, postgelaufen von Wien nach Graz, Motiv Dr. Ludwig Kaiser Dirigent der Volksoper von Andersen. In dem mehrzeiligen Schreiben hakt Strutz hinsichtlich einer Rezension seines Werkes "Wanderer im Herbst" nach. Voll signiert, blaue Tinte. Der "Wanderer im Herbst" war Strutz' literarisches Debut als 29jähriger Journalist. /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Herbert Strutz (* 6. Juni 1902 in Klagenfurt; ? 1. Oktober 1973 in Wien) war ein österreichischer Journalist und Schriftsteller. Strutz hatte zwei Geschwister. Sein Vater besaß eine gutgehende Kunst- und Bauschlosserei. Nach dessen Tod 1909 verkaufte die Mutter 1912 den Betrieb und übersiedelte die Familie nach Wien. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die Familie einen sozialen Abstieg. Strutz brach die Realschule 1918 ab und begann eine Buchhandelslehre, die er auch abbrach. Dann folgte ein Klavier- und Kompositionsstudium an der Akademie für Musik und darstellende Kunst. Wegen einer überspielten linken Hand musste er sich umorientieren und war ab 1923 Journalist, vor allem als Konzert- und Kunstkritiker. Seine Berufung sah er jedoch nunmehr in der Belletristik. 1932 veröffentlichte er als Erstling den Gedichtband Wanderer im Herbst. Strutz gelang es, zwischen dem Ständestaat und dem Nationalsozialismus zu lavieren. Während seine zivilisationskritische Literatur von ersterem gut angenommen wurde, war er am 18. Mai 1933 der NSDAP beigetreten (Mitgliedsnummer 1.614.049),[1][2] sodass er auch nach dem Anschluss problemlos Beschäftigung fand und Auszeichnungen erhielt. 1942 wurde er in die Wehrmacht einberufen, kam jedoch aufgrund schweren Rheumas nicht an die Front. Nach kurzer amerikanischer Kriegsgefangenschaft kehrte er 1945 nicht nach Wien zurück, sondern nach Kärnten. Wegen Falschangaben im Zuge der Entnazifizierung kam es zu einem Strafverfahren, das 1948 eingestellt wurde. In Kärnten wurde er Kunstkritiker der Volkszeitung. 1955 zog sich Strutz aus dem Journalismus zurück und wurde hauptberuflich Schriftsteller. Strutz war freundschaftlich mit Guido Zernatto und Josef Friedrich Perkonig verbunden. /// Standort Wimregal GAD-10.049 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Maschinbrief mit Unterschrift, 1 Seite, in-4, Wien, 28. 6. 1948, Briefkopf des Nationalratsklubs der Österr. Volkspartei. Berichtet einem Hofrat von seiner erfolgreichen Intervention zugunsten eines NS-Belasteten.

Sprache: Deutsch

Anbieter: Wiener Antiquariat Ingo Nebehay GmbH, Wien, Österreich

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Beiliegend 2 Maschinbriefe des damaligen Staatssekretärs Ferdinand Graf an den betreffenden Belasteteten, Wien, 17. bzw. 18. 11. 1947 (Briefkopf Innenministerium bzw. Bundesparteileitung ÖVP), worin diesem die von Bundespräsident Renner gewährte Ausnahmebehandlung gemäß § 27 des Verbotsgesetzes von 1947 mit Ausnahme der Sühneabgabe und der vermögensrechtl. Verfügungsbeschränkungen mitgeteilt wird. Klammerspuren, Unterstreichungen. Signatur des Verfassers.

-

Original Autogramm Eduard Paul Tratz Zoologe Waffen-SS /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Echtfoto-Postkarte (Eduard Paul Tratz vor Globus) von Eduard Paul Tratz umseitig mit blauer Tinte signiert mit eigenhändigem Zusatz "Sehr verehrter Herr Hofrat! für Ihre so liebenswürdigen Worte anläßlich meines 75ers danke ich Ihnen herzlich! Ich hoffe zuversichtlich (?) auf ein frohes Wiedersehen im Sommer 1964 in (.) Bis dahin alles Schöne von Haus zu Haus und ergebene Grüße (?) von Ihrem / Sept. 1963 " /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Eduard Paul Tratz (* 25. September 1888 in Salzburg als Paul Eduard Tratz; 5. Jänner 1977 ebenda) war ein österreichischer Zoologe und SS-Obersturmbannführer. Paul Eduard Tratz entstammt einer Salzburger Bürgerfamilie. Er studierte zunächst sechs Semester lang am Zoologischen Institut der Universität Innsbruck, ohne das Studium abzuschließen. Anschließend volontierte er an verschiedenen europäischen Museen, so auch 1910 in Sarajevo und 1911 in Berlin. 1912 wurde er Assistent an der Vogelwarte Helgoland. Er ist Gründer des Österreichischen Ornithologischen Instituts Hellbrunn (1914) und des Museums Haus der Natur in Salzburg (1924), dessen Direktor er fortan war. Tratz hat einige hundert naturwissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Zoologie veröffentlicht. Er lehrte an der Universität Innsbruck. Zeit des Nationalsozialismus Am 12. Mai 1938 beantragte Tratz die Aufnahme in die NSDAP und wurde rückwirkend zum 1. Mai desselben Jahres aufgenommen (Mitgliedsnummer 6.346.820).[1] Er trat zum 21. Dezember 1938 in die SS ein (SS-Nummer 323.796) und stieg bis 1941 zum SS-Obersturmbannführer auf.[2] Als verdientem Mitglied verlieh ihm Heinrich Himmler den SS-Totenkopfring. Gerüchte, Tratz habe auch den Blutorden der NSDAP getragen, d. h. während der Kampfzeit" Verletzungen oder Repressalien erlitten, werden durch seine Personalakte des Bundesarchives nicht bestätigt. Das Haus der Natur wurde damals zur Abteilung Forschungsstätte für darstellende und angewandte Naturkunde Haus der Natur" in der Forschungsgemeinschaft Deutsches Ahnenerbe e. V.",[3] die auf Himmlers Betreiben im Jahre 1935 gegründet wurde, um Raum, Geist und Tat des nordischen Indogermanentums zu erforschen, die Forschungsergebnisse lebendig zu gestalten und dem deutschen Volke zu vermitteln; jeden Volksgenossen aufzurufen, hierbei mitzuwirken",[4] wie die Vereinssatzung vorschrieb. In diesem Artikel oder Abschnitt fehlen noch folgende wichtige Informationen: Quellen fehlen für die Behauptung, seriöse Forschung" wurde von der Forschungsgemeinschaft Ahnenerbe betrieben. Hilf der Wikipedia, indem du sie recherchierst und einfügst. Das Ahnenerbe betrieb in der Anfangszeit viel Pseudowissenschaft, später jedoch immer mehr seriöse Forschung, beispielsweise durch den Germanisten Joseph Otto Plassmann, den Rektor der Universität München Walther Wüst oder den Historiker Herbert Jankuhn.[5] In viele naturwissenschaftliche" Aktivitäten des Ahnenerbes, aber auch Tagungen, wurde Tratz immer wieder von Ahnenerbe-Reichsgeschäftsführer Wolfram Sievers eingebunden.[6] Hierzu gehörten die Forschungsstätte für Pflanzengenetik unter Heinz Brücher oder das Entomologische Institut des Instituts für wehrwissenschaftliche Zweckforschung des Ahnenerbes unter dem Entomologen und nach dem Krieg als Naturphilosophen tätigen Eduard May. Ab 1942 gehörte Tratz dem Beirat des Entomologischen Instituts des Ahnenerbes im KZ Dachau an.[7] Tratz ist Autor des Büchleins Natur ist alles, das 1943 im Verlag der Ahnenerbe-Stiftung herausgegeben und auf Befehl Himmlers an sämtliche SS-Führer verteilt wurde.[8] Tratz machte während der NS-Zeit folgende Aussage im Sinn des Sozialdarwinismus: In freier Natur werden solche Krüppel und Missgeburten rücksichtslos ausgemerzt auch viele ursprüngliche Völkerstämme halten an dieser natürlichen Auslese fest. [] Doch kann ein Volk an Körper und Seele nur dann gesund und kräftig bleiben, wenn es sich auch diesem Naturgesetz wenigstens in bedingtem Maße über Gefühlsregungen hinweg unterstellt." Nach dem Ende des Dritten Reichs wurde Tratz im Zuge der Entnazifizierung der Leitung des Museums enthoben und war vom 30. Juni 1945 bis 12. August 1947 in den Lagern Glasenbach, Moosburg und Pupping interniert. Nach seiner Entlassung erwirkte er durch Unterstützung österreichischer Politiker fast aller Parteien erfolgreich seine Rehabilitation und konnte beinahe nahtlos an seine 1945 unterbrochene Karriere anschließen. Bereits am 1. Juni 1949 erhielt er die Leitung des Hauses der Natur in Salzburg zurück. Anlässlich des 80. Geburtstages seines Präsidenten[9] im Jahr 1969 stiftete der Naturschutzbund Österreich die Eduard-Paul-Tratz-Medaille an verdiente Personen für Leistungen im Naturschutz in den Ausprägungen Gold, Silber und Bronze. Ehrungen Wegen seiner grundlegenden Forschungen auf dem Gebiet der Vogelkunde wurde ihm 1923 von der Universität Innsbruck die Ehrendoktorwürde verliehen. Die Republik Österreich verlieh ihm 1935 zum zehnjährigen Bestehen des Hauses der Natur den Professorentitel. 1958 Ring des Landes Salzburg (2016 aberkannt) 1963 wurde er zum Ehrenbürger der Stadt ernannt. Im Amtsbericht vom 4. Dezember 2014 forderte der Salzburger Bürgermeister Heinz Schaden (SPÖ) die posthume Aberkennung der Ehrenbürgerschaft wegen der NS-Vergangenheit von Tratz. Bereits 2007 hatten die Grünen diesen Schritt gefordert, damals wurde allerdings argumentiert, dass die Ehrenbürgerschaft ohnehin mit dem Tod erlischt.[10][11] Von der Universität Salzburg wurde ihm am 20. Juni 1973 das Ehrendoktorat verliehen, welches mit Beschluss des Universitätssenats vom 14. Oktober 2014 widerrufen wurde.[12] /// Standort Wimregal PKis-Box65-U015 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.