Manuskripte & Papierantiquitäten, helmut otto (99 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (3.617)

- Magazine & Zeitschriften (77)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (2)

- Kunst, Grafik & Poster (14)

- Fotografien (4)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (99)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (99)

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (2)

Gratisversand

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Strassenserenade [Street Serenade] (Original program for the 1953 West German film)

Verlag: Neue Filmverleih, N.p., 1953

Anbieter: Royal Books, Inc., ABAA, Baltimore, MD, USA

Manuskript / Papierantiquität

EUR 22,64

Währung umrechnenEUR 4,40 für den Versand innerhalb von/der USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbVintage program for the 1953 West German film. Text and titles in German. While suffering from voice problems, a famous singer hires a street singer to record songs in his place. 7.25 x 10.5 inches. Bifold. About Near Fine.

-

Otto Herrmann. Mit Beiträgen von Helmut Herbst, Richard Hiebe und einem Text von Otto Herrmann. Ausstellung Helga Gebhardt. 109. Kunstausstellung im Rathaus

Verlag: Waiblingen 15. Mai bis 10. Juni, 1988

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Heinzelmännchen, Stuttgart, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 28,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb56 Seiten u. zwei Beilagen. Mit 15 ganzseitigen Abbildungen u. einem Porträtbild. Farbig illustrierte Originalbroschur. (Geringe Gebrauchsspuren). 21x21 cm Widmungsexemplar! Handschriftlich auf dem Titelblatt: "Für Frau Gertrud Zehender Otto Herrmann". OTTO HERRMANN 1899 in Stuttgart (Feuerbach) geboren. Anfang der 1920er Jahre wurde Otto Herrmann auf die Stuttgarter Kunstakademie aufgenommen. Studienaufenthalte führten ihn nach München, Paris und Italien. Bei Prof. Altherr absolvierte er 1928 die Meisterklasse. Danach arbeitete er als freier Maler und gesellschaftskritischer Zeichner für Zeitschriften wie Simplicissimus und Jugend. In dieser Zeit schloss sich Otto Herrmann der ARBK (Assoziation revolutionärer bildender Künstler) an. Einer der führenden Köpfe der ARBK war der Arzt und Schriftsteller Friedrich Wolf, für dessen Arbeiter-Theaterstücke Herrmann Bühnenbilder und Masken malte. Aus dieser Zeit ist wenig erhalten eine Bombe zerstörte 1944 sein Atelier. Während des Dritten Reiches war es ihm kaum noch möglich künstlerisch zu arbeiten. 1936 soll er Ausstellungsverbot erhalten haben und im Zuge der Aktion "Entartete Kunst" wurde 1937 ein Ölbild von ihm aus der Sammlung der Staatsgalerie entfernt. In diesem Jahr heiratete er Maria Herrmann, um ihre Verbindung nach mehr als 15 Jahren zu legitimieren. Trotzdem verließ er Stuttgart vorübergehend, um in München eine Stelle als Autotypie-Ätzer anzunehmen. Schließlich wurde er ein zweites Mal zum Militärdienst eingezogen und in ein Ausbildungslager für schwere Artillerie in Brünn (Tschechien) geschickt. Dem Einsatz an der Westfront entging er schließlich durch eine Freistellung zur Industriearbeit. Bekannt wurde Otto Herrmann zunächst 1950 für seine Serie DIE VERDAMMTEN; ein Zyklus aus Lithografien und Zeichnungen, inspiriert von Plieviers Roman "Stalingrad". Die Ausstellung der Grafiken löste in Stuttgart einen Skandal aus. Sein Anliegen, die äußerste Entwürdigung und Verlorenheit des Menschen im Kriegsgeschehen ins Bewusstsein zu bringen, trug ihm den Vorwurf ein, die deutschen Soldaten zu diffamieren. Diese erste große Aufmerksamkeit ließ Herrmann an der Serie weiter arbeiten und ein Buchprojekt in Angriff nehmen. Doch das aufstrebende Wirtschaftswunder und vor allem die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik entzogen ihm den Boden bzw. das Publikum. Der Zyklus wurde zwar noch einige Male ausgestellt und von Sammlungen angekauft, doch Otto Herrmann war seither als der "Stalingrad-Maler" abgestempelt und zog sich frustriert über dieses Missverständnis zurück. Erst im Zuge einer Politisierung der Kunst durch die "68er" und eine Aufwertung gegenständlicher Malerei durch die "Neuen Wilden" bzw. die "Neoexpressionisten" rückten Otto Herrmanns Werke wieder in den Fokus des öffentlichen Interesses. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1200.

-

Filmprogramm IFK Nr. 1829, Unter den Sternen von Capri, Hanna Rucker, Helmut Schneider, Regie: Otto Linnekogel

Anbieter: Bartko-Reher, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 13,00

Währung umrechnenKostenlos für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gebrauchsspuren. ***Filmprogramm IFK Nr. 1829, Unter den Sternen von Capri, Hanna Rucker, Helmut Schneider, Regie: Otto Linnekogel*** Maße: 17cm x 24cm, gefaltet, guter Zustand | Preis: 13.00 EUR | Keine MwSt.-Ausweisung, differenzbesteuert gem.§25a UStG | Versandkosten: Kostenloser Versand | Ephemera / Luxuspapier > Filmprogramme.

-

AK Lohmar Wahlscheid Aggertal Restaurant-Cafe Naafs-Häuschen, Eigentümer Helmut Otto, ungelaufen

Verlag: Cramers Kunstanstalt, Dortmund, 1971

Anbieter: GAENSAN Versandantiquariat, Hemer, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 5,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: gut. Großformat - mini. bestoßen/beschabt, zeittypisch gealtert, altersentsprechender Erhaltungszustand mit Gebrauchs-/Lagerungserscheinungen Gewicht in Gramm: 100 intern:FD, Ansichtskarte, Postkarte, Ortskunde, Heimatkunde, Chronik, Archiv, Heimatbeleg, 53797.

-

Original Autogramm Günter Pfitzmann (1924-2003) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Verlag: Hertie Wertheim, 1991

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Günter Pfitzmann bildseitig mit schwarzem oder blauem Stift signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Günter Erich Helmut Pfitzmann (* 8. April 1924 in Berlin; ? 30. Mai 2003 ebenda) war ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Kabarettist. Günter Pfitzmann war der Sohn von Erich und Charlotte Pfitzmann. Er hatte auch einen Bruder namens Karl-Heinz Pfitzmann. Im Jahr 1942 legte er das Abitur ab und wurde anschließend zur Wehrmacht eingezogen. Durch eine Kriegsverletzung am Bein konnte er ein ursprünglich angestrebtes Sportstudium nicht aufnehmen. Pfitzmann wandte sich daraufhin der Schauspielerei zu und nahm Schauspielunterricht bei Fritz Kirchhoff an der Schauspielschule ?Der Kreis? in Berlin-Charlottenburg. Bereits während seiner Ausbildung (1945-1947) bekam er Rollen in neun Stücken des Landestheaters Mark Brandenburg, das damals im Theater des Neuen Palais beim Schloss Sanssouci in Potsdam spielte. In Berlin begann seine Theaterkarriere 1952 an der ?Komödie?, wo er sie auch 1985 beendete. In dieser Zeit spielte er außerdem im Theater am Kurfürstendamm, in der Freien Volksbühne', im Hebbel-Theater und im Berliner Theater. Günter Pfitzmann gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Berliner Kabarettgruppe ?Die Stachelschweine?, bei denen er von 1949 bis 1957 und dann wieder 1965 zum Eröffnungsprogramm des neuen Kabarett-Theaters im Berliner Europa-Center auftrat. Im Rahmen seiner Schauspielkarriere spielte er in mehr als 50 Filmen und Fernsehserien den Berliner mit Herz und Schnauze. Seine frühen Filme waren unter anderem: Der Hauptmann und sein Held (1955), Dr. Crippen lebt (1958), Hunde, wollt ihr ewig leben (1958) und vor allem Die Brücke (1959). Zudem spielte er die Titelrolle in dem Edgar-Wallace-Film Der Zinker (1963). Die erste Fernsehserie mit ihm als Hauptdarsteller war Am grünen Strand der Spree (1960), nach dem gleichnamigen Buch von Hans Scholz. Er spielte den Schauspieler Bob Arnoldis. Weitere Hauptdarsteller waren unter anderem Bum Krüger, Werner Lieven, Malte Jaeger, Peter Pasetti und Elisabeth Müller. Danach folgte Gestatten, mein Name ist Cox (1961) nach dem Buch von Rolf und Alexandra Becker. An seiner Seite spielten in den ersten Folgen neben Ellen Schwiers auch ?Stachelschwein?-Kollege Wolfgang Neuss. Nach den 1960er-Jahren trat Pfitzmann fast nur noch in Fernsehverfilmungen auf. So hatte er Gastauftritte in der Serie Das Kriminalmuseum (1968) (der ersten Krimi-Serie, die im ZDF ausgestrahlt wurde), in der Familienserie Die Unverbesserlichen (mit Inge Meysel und Joseph Offenbach), in PS - Geschichten ums Auto (1975), in der Tatort-Folge Feuerzauber (1977), in der nach Hans Fallada verfilmten Serie Ein Mann will nach oben (1978) mit Ursela Monn und Mathieu Carrière, in der Arztserie Klinik unter Palmen (1996) und im Traumschiff (2000). Seine bekanntesten Serienrollen im Fernsehen waren die des Otto Krüger aus der Serie Drei Damen vom Grill (1977-1985), die des Dr. Brockmann aus der Serie Praxis Bülowbogen (1987-1996) und die des Richard Kaiser in der Familienserie Der Havelkaiser (1994-2000). Berliner Gedenktafel am Haus, Zietenstraße 22, in Berlin-Schöneberg Ehrengrabstätte auf dem Waldfriedhof Zehlendorf Einer der Höhepunkte in Pfitzmanns Laufbahn war die Mitwirkung in dem Musical My Fair Lady, wo er als Professor Henry Higgins sowohl in Hamburg als auch Berlin agierte. Als Conférencier begleitete er in den 1970er-Jahren den (englisch sprechenden) Komiker Marty Feldman bei dessen Tournee durch Deutschland. 1987 gab Pfitzmann Joachim Fuchsberger ein 40-minütiges Interview im Rahmen dessen Talkshow Heut? abend.[2] Neben Theater, Film und Fernsehen arbeitete Pfitzmann auch als Synchronsprecher. Er hatte Synchronhauptrollen in Filmen wie 20.000 Meilen unter dem Meer (Kirk Douglas), Pepé le Moko (Jean Gabin) oder Unter Wasser rund um die Welt (Lloyd Bridges). In der von 1984 stammenden Neusynchronisation von Asterix der Gallier (1967) sprach er den Obelix, ebenso wie in der 1986-1992 produzierten Asterix-Hörspielreihe von EUROPA. Fans entdeckten Günter Pfitzmann auch als Sprecher in den Hörspielserien Die drei ??? und TKKG. In dem Fantasy-Film Time Bandits von 1981 spricht Pfitzmann den Zwerg Randall. Darüber hinaus drehte Pfitzmann als Testimonial mit seiner sonoren Stimme TV-Werbespots für die alkoholische Pralinenmarke Edle Tropfen. Als Sänger interpretierte Pfitzmann das Lied Irgendwo ist immer noch was offen in Berlin, ein von Komponist Klaus Günter Neumann geschriebenes Stück, das von dem pulsierenden Nachtleben der deutschen Großstadt erzählt. Pfitzmann war 1999 zusammen mit Harald Juhnke und Walter Plathe Mitbegründer des Zille-Museums in Berlin.[3] Seinen letzten Fernsehauftritt hatte er 2002 als Patient in der Arztserie In aller Freundschaft (Folge: 162: "Eine heikle Entscheidung") Am 15. Oktober 2018 wurde am ehemaligen Drehort zur Sendung Praxis Bülowbogen, Berlin-Schöneberg, Zietenstraße 22, eine Berliner Gedenktafel enthüllt. /// Standort Wimregal PKis-Box83-U020ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Günter Pfitzmann (1924-2003) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Verlag: Hörzu

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Günter Pfitzmann bildseitig mit blauem oder schwarzem Stift signiert, ggf. mit eigenhändigem Zusatz "Für Monika" /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Günter Erich Helmut Pfitzmann (* 8. April 1924 in Berlin; ? 30. Mai 2003 ebenda) war ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Kabarettist. Günter Pfitzmann war der Sohn von Erich und Charlotte Pfitzmann. Er hatte auch einen Bruder namens Karl-Heinz Pfitzmann. Im Jahr 1942 legte er das Abitur ab und wurde anschließend zur Wehrmacht eingezogen. Durch eine Kriegsverletzung am Bein konnte er ein ursprünglich angestrebtes Sportstudium nicht aufnehmen. Pfitzmann wandte sich daraufhin der Schauspielerei zu und nahm Schauspielunterricht bei Fritz Kirchhoff an der Schauspielschule ?Der Kreis? in Berlin-Charlottenburg. Bereits während seiner Ausbildung (1945-1947) bekam er Rollen in neun Stücken des Landestheaters Mark Brandenburg, das damals im Theater des Neuen Palais beim Schloss Sanssouci in Potsdam spielte. In Berlin begann seine Theaterkarriere 1952 an der ?Komödie?, wo er sie auch 1985 beendete. In dieser Zeit spielte er außerdem im Theater am Kurfürstendamm, in der Freien Volksbühne', im Hebbel-Theater und im Berliner Theater. Günter Pfitzmann gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Berliner Kabarettgruppe ?Die Stachelschweine?, bei denen er von 1949 bis 1957 und dann wieder 1965 zum Eröffnungsprogramm des neuen Kabarett-Theaters im Berliner Europa-Center auftrat. Im Rahmen seiner Schauspielkarriere spielte er in mehr als 50 Filmen und Fernsehserien den Berliner mit Herz und Schnauze. Seine frühen Filme waren unter anderem: Der Hauptmann und sein Held (1955), Dr. Crippen lebt (1958), Hunde, wollt ihr ewig leben (1958) und vor allem Die Brücke (1959). Zudem spielte er die Titelrolle in dem Edgar-Wallace-Film Der Zinker (1963). Die erste Fernsehserie mit ihm als Hauptdarsteller war Am grünen Strand der Spree (1960), nach dem gleichnamigen Buch von Hans Scholz. Er spielte den Schauspieler Bob Arnoldis. Weitere Hauptdarsteller waren unter anderem Bum Krüger, Werner Lieven, Malte Jaeger, Peter Pasetti und Elisabeth Müller. Danach folgte Gestatten, mein Name ist Cox (1961) nach dem Buch von Rolf und Alexandra Becker. An seiner Seite spielten in den ersten Folgen neben Ellen Schwiers auch ?Stachelschwein?-Kollege Wolfgang Neuss. Nach den 1960er-Jahren trat Pfitzmann fast nur noch in Fernsehverfilmungen auf. So hatte er Gastauftritte in der Serie Das Kriminalmuseum (1968) (der ersten Krimi-Serie, die im ZDF ausgestrahlt wurde), in der Familienserie Die Unverbesserlichen (mit Inge Meysel und Joseph Offenbach), in PS - Geschichten ums Auto (1975), in der Tatort-Folge Feuerzauber (1977), in der nach Hans Fallada verfilmten Serie Ein Mann will nach oben (1978) mit Ursela Monn und Mathieu Carrière, in der Arztserie Klinik unter Palmen (1996) und im Traumschiff (2000). Seine bekanntesten Serienrollen im Fernsehen waren die des Otto Krüger aus der Serie Drei Damen vom Grill (1977-1985), die des Dr. Brockmann aus der Serie Praxis Bülowbogen (1987-1996) und die des Richard Kaiser in der Familienserie Der Havelkaiser (1994-2000). Berliner Gedenktafel am Haus, Zietenstraße 22, in Berlin-Schöneberg Ehrengrabstätte auf dem Waldfriedhof Zehlendorf Einer der Höhepunkte in Pfitzmanns Laufbahn war die Mitwirkung in dem Musical My Fair Lady, wo er als Professor Henry Higgins sowohl in Hamburg als auch Berlin agierte. Als Conférencier begleitete er in den 1970er-Jahren den (englisch sprechenden) Komiker Marty Feldman bei dessen Tournee durch Deutschland. 1987 gab Pfitzmann Joachim Fuchsberger ein 40-minütiges Interview im Rahmen dessen Talkshow Heut? abend.[2] Neben Theater, Film und Fernsehen arbeitete Pfitzmann auch als Synchronsprecher. Er hatte Synchronhauptrollen in Filmen wie 20.000 Meilen unter dem Meer (Kirk Douglas), Pepé le Moko (Jean Gabin) oder Unter Wasser rund um die Welt (Lloyd Bridges). In der von 1984 stammenden Neusynchronisation von Asterix der Gallier (1967) sprach er den Obelix, ebenso wie in der 1986-1992 produzierten Asterix-Hörspielreihe von EUROPA. Fans entdeckten Günter Pfitzmann auch als Sprecher in den Hörspielserien Die drei ??? und TKKG. In dem Fantasy-Film Time Bandits von 1981 spricht Pfitzmann den Zwerg Randall. Darüber hinaus drehte Pfitzmann als Testimonial mit seiner sonoren Stimme TV-Werbespots für die alkoholische Pralinenmarke Edle Tropfen. Als Sänger interpretierte Pfitzmann das Lied Irgendwo ist immer noch was offen in Berlin, ein von Komponist Klaus Günter Neumann geschriebenes Stück, das von dem pulsierenden Nachtleben der deutschen Großstadt erzählt. Pfitzmann war 1999 zusammen mit Harald Juhnke und Walter Plathe Mitbegründer des Zille-Museums in Berlin.[3] Seinen letzten Fernsehauftritt hatte er 2002 als Patient in der Arztserie In aller Freundschaft (Folge: 162: "Eine heikle Entscheidung") Am 15. Oktober 2018 wurde am ehemaligen Drehort zur Sendung Praxis Bülowbogen, Berlin-Schöneberg, Zietenstraße 22, eine Berliner Gedenktafel enthüllt. /// Standort Wimregal PKis-Box83-U021ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Alte Portraitpostkarte Rudolf Prack (1905-1981 Schauspieler)

Verlag: Kolibri

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte von Rudolf Prack , unsigniert, umseitig Klebspuren / Abriebe von Albummontage/// Rudolf Anton Prack (* 2. August 1905 in Wien; ? 2. Dezember 1981 ebenda) war österreichischer Schauspieler. Der Sohn des Postbeamten Rudolf Prack (? März 1922 als 43-Jähriger) und dessen Ehefrau Melanie Elisabeth (7. April 1883-12. Juni 1976) besuchte nach dem Realgymnasium die Handelsakademie. Er wurde Bankangestellter, um den Besuch des 1929 gegründeten, damals offiziell noch nicht so genannten Max-Reinhardt-Seminars zu finanzieren. Nach seiner Schauspielausbildung spielte er kurz am 1924 bis 1933 von Max Reinhardt und 1933 bis 1935 von Otto Preminger geleiteten Theater in der Josefstadt in Wien. Seinen ersten Film drehte Prack 1937. Es folgten von 1938 bis 1945 einige dem NS-Regime genehme Filme der Wien-Film GmbH, die für ihn jedoch noch nicht den großen Erfolg bedeuteten. In Lehmanns Wiener Adressbuch war Prack 1938 nicht eingetragen. In den Ausgaben 1939 bis 1942 (den letzten erschienenen) war er mit der Adresse 14., Hadikgasse 12, verzeichnet und damit von 1940/1941 an unmittelbarer Nachbar der hierher übersiedelten Schauspielschule des Burgtheaters, die seit 1945 Max-Reinhardt-Seminar genannt wird. Den Durchbruch schaffte er 1950 mit dem Film Schwarzwaldmädel, als in den Jahren des westdeutschen Wirtschaftswunders das Genre des Heimatfilms immer populärer wurde. Endgültig zum Star wurde er 1951 mit Grün ist die Heide. Seine Filmrollen trugen ihm den Ruf ein, der ?meistgeküsste Mann des deutschen Films? zu sein. Obwohl Rudolf Prack zu dieser Zeit bereits um die 50 war und viele seiner Partnerinnen, darunter mehrmals Sonja Ziemann, über 20 Jahre jünger waren als er, wurde der Altersunterschied nie zum Filmthema. In den Jahren 1949 und 1950 erhielt Prack einen Bambi. Er arbeitete auch als Fernsehschauspieler, zum Beispiel von 1967 bis 1969 als Landarzt der Serie Landarzt Dr. Brock. Mit der unsympathischen Rolle in Jesus von Ottakring, einem 1976 verfilmten Theaterstück von Wilhelm Pellert und Helmut Korherr, zeigte er sich auch von einer anderen Seite. Zudem betätigte er sich als Autor von Kurzgeschichten und Hörspielen. Prack war mit Maria Heinisch (15. Oktober 1904-17. Jänner 1974) verheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder, Adelheid und Michael. Es bewohnte nach 1945 eine Villa im 13. Wiener Gemeindebezirk, Hietzing, in der Stoesslgasse 15 (Ecke Kupelwiesergasse) im Bezirksteil Unter-St.-Veit (im gleichen Bezirksteil hatte damals auch Hans Moser seine Villa), direkt neben dem Hügelpark. Rudolf Prack starb 1981 an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde auf dem Hietzinger Friedhof im Grab Gruppe 50, Nummer 37, im Grab seiner Eltern und seiner Frau bestattet. Das Grab ist auf Friedhofsdauer gewidmet. Prack, dem nachgesagt wird, ?der Liebhaber des deutschen und österreichischen Nachkriegsfilms schlechthin? gewesen zu sein, hat sich angeblich als ?Frauenheld wider Willen? bezeichnet.[2] /// Standort Wimregal Pkis-Box26-U001 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Märchen der Brüder Grimm mit Bildbeigaben von Gerhard Gollwitzer. Für kleine und große Märchenfreunde. Hartmut Hühnerbein (Hrsg.). Christliches Jugenddorfwerk Deutschlande e.V.

Anbieter: Antiquariat Heinzelmännchen, Stuttgart, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 18,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb48 Seiten. Mit zahlreichen teils farbig faks. Abbildungen. Dekorativ farbig ill. OKart.-Einband. (Neues, noch eingeschweißtes Exemplar). 34x24 cm * Mit einem Beitrag von Christiane Gollwitzer "Ursprung der Mappe mit den Bildtafeln"; Markus Herzig: Märchen der Brüder Grimm. Gerhard Raff: Über Prof. Gerhard Gollwitzer. --- * Gerhard Gollwitzer (* 7. Juni 1906 in Pappenheim, Mittelfranken; 13. April 1973 in Mühlheim (Mörnsheim)) war ein deutscher Kunstpädagoge, Schriftsteller und politischer Aktivist. Gerhard Gollwitzer, der Bruder des Theologen Helmut Gollwitzer, stammte aus einem lutherisch-protestantischen Pfarrhaushalt in Bayern. Als Schüler war er Mitglied in der Jugendbewegung (Wandervogel). Nach dem Abitur am Realgymnasium Augsburg studierte er 19251929 an der Schule für bildende Kunst Starnberg, dann an der Akademie der Bildenden Künste München und zuletzt an der Staatlichen Kunstschule und TH Berlin. Danach war er freiberuflich als Maler und Bildhauer tätig. 19301931 nahm Gollwitzer am Seminar für das Zeichenlehrfach" an der Luitpold-Oberrealschule München teil. Er schloss die Ausbildung mit dem Staatsexamen für Zeichnen und Kunstunterricht" ab. 19311937 war Gollwitzer als Kunsterzieher im Süddeutschen Landerziehungsheim Schondorf am Ammersee angestellt. Die dortige Verbindung von Unterricht und Erziehung, die Betreuung der jungen Erwachsenen beim Theaterspiel und an den Heimfesten prägten den später für ihn typischen komplexen Ansatz seiner Lehre. Aus dem besonderen Unterricht für die Begabten" in den Oberklassen erwuchsen ihm selbst viele Anregungen. November 1933 trat Gollwitzer auf Druck der NSDAP hin der Partei bei, - in der Hoffnung, das Niveau der ideologisch geprägten ästhetischen Debatte positiv beeinflussen zu können. Bald erkannte er die Aussichtslosigkeit des Versuches und trat 1934 wieder aus. 1937 musste Gollwitzer auf Veranlassung der NSDAP das Landerziehungsheim und Bayern verlassen. Günther von Pechmann, Direktor der Staatlichen Porzellanmanufaktur Berlin (KPM), berief ihn zum künstlerischen Mitarbeiter. Ab 1941 wurde Gollwitzer künstlerischer Leiter der Porzellanmanufaktur. In diesen Jahren entstanden Tafel- und Tee-Service, Vasen, Wandplatten und Tische nach Entwürfen und Modellen von Gollwitzer mit Landschafts-, figürlichen- und Pflanzenmotiven. Die Ausbildung der Dreher-, Former- und Malerlehrlinge, sowie die Betreuung der Porzellanmaler unterstand seiner Leitung. Seit 1941 arbeitete er auch für die Staatliche Glasmanufaktur Karlsbad. Vasen und Trinkgläser wurden nach seinen Entwürfen angefertigt. Im November 1943 wurde sowohl die Porzellanmanufaktur als auch Gollwitzers Wohnung durch Bombenangriffe zerstört. Die Manufaktur wurde nach Selb verlagert. Gollwitzer leitete die Verlagerung der Malerei mit Lehrlingsabteilung und den Neuaufbau der Werkstätten in Karlsbad, die er bis zur Auflösung im Mai 1945 führte. Im Oktober 1945 wurde er nach kurzem Verfahren auf Grund seiner trotz des NSDAP-Zwischenspiels andauernden NSDAP-Gegnerschaft entnazifiziert. 1946 berief Kultusminister Theodor Heuss Gollwitzer als Leiter der Abteilung für die allgemeine künstlerische Ausbildung an die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. 1947 folgte seine Frau, Lalita Gollwitzer, mit den drei Kindern nach. In den nun folgenden 22 Jahren seiner Lehrtätigkeit an der Stuttgarter Akademie der Bildenden Künste entfaltete Gollwitzer ein weitgespanntes Wirkungsfeld. Neben der Hochschularbeit, zu der auch die Leitung des Studiengangs Kunsterziehung zählte, initiierte er viele Kunstseminare, wie die Werkwoche Junge Kunst", Bildnerische Spiele" für die Ingenieure der Firma Bosch, für den Bund der Köngener", den Freideutscher Kreis" und das CJD". In Zusammenarbeit mit dem Otto-Maier-Verlag Ravensburg erschienen mehrere Zeichen- und Seh"-Schulen wie auch Maler- und Bildhauer-Quartette. 1968 beendete Gollwitzer aus Gesundheitsgründen vorzeitig seine Lehrtätigkeit und zog sich mit seiner Frau zurück in seine fränkische Heimat, nach Mühlheim (Mörnsheim) im Landkreis Eichstätt. Nach einem Schlaganfall verstarb er hier. (Quelle Wikipedia) Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 780.

-

Postkarte Walter Giller (1927-2011)

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 8,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte schwarzweiss von Walter Giller, unsigniert /// Walter Giller (* 23. August 1927 in Recklinghausen; ? 15. Dezember 2011 in Hamburg ) war ein deutscher Schauspieler. Aufgewachsen als Sohn des Kinderarztes Walter Giller und dessen Ehefrau Edwine, geb. Röver, in Hamburg, wurde der Gymnasiast Anfang 1943 als Flakhelfer eingezogen. Nach seiner Kriegsgefangenschaft begann er zunächst ein Studium der Medizin. Giller entschied sich dann jedoch, Schauspieler zu werden. Nach Volontariat und Regieassistenz an den Hamburger Kammerspielen bei Ida Ehre bekam er 1947 seine erste Theaterrolle in Thornton Wilders Wir sind noch einmal davongekommen. Er nahm Schauspielunterricht bei Eduard Marks in Hamburg. Ab 1948 erhielt Giller erste kleine Filmrollen. Seine erste Hauptrolle spielte er 1951 in dem Film Primanerinnen. Giller wurde ein vertrautes Gesicht des deutschen Kinofilms der 1950er Jahre. Manchmal komisch, manchmal schüchtern, aber immer nett und nie ausfallend repräsentierte er in zahlreichen Produktionen den jungen Herrn von nebenan. Nur selten bot sich ihm die Gelegenheit, sein großes Potenzial als Charakterdarsteller unter Beweis zu stellen. So spielte er neben Heinz Rühmann in Der Hauptmann von Köpenick (1956), neben Martin Held in Spion für Deutschland (1956) und Rosen für den Staatsanwalt (1959, Bundesfilmpreis) sowie mit Hardy Krüger in Zwei unter Millionen (1961, ebenfalls Bundesfilmpreis). In den 1960er Jahren wirkte Giller hauptsächlich in einigen der damals gängigen Krimis, Abenteuer- und Paukerfilmen mit, während er sich in den 1970er Jahren ganz auf Fernsehrollen verlegte. Mit Peter Frankenfeld als Sketchpartner spielte er häufig angetrunkene Kneipenbesucher. Er intensivierte auch wieder seine Theaterarbeit und trat vor allem in Tourneen auf. Auch trat er als Autor von zwei Kinderbüchern hervor: Lustige Geschichten von Natascha und Jan (1968) und Walter Giller erzählt Geschichten zur Guten Nacht (1969). In dem preisgekrönten Fernsehspiel Der geborgte Weihnachtsbaum von 1966 spielte Walter Giller neben Michael Nowka und Wolfgang Völz unter der Regie von Dietrich Haugk eine Hauptrolle. In den 1980er Jahren verlieh Giller in der 12-teiligen Kinder-Hörspielserie Schubiduu.uh von Peter Riesenburg als Erzähler seine Stimme. Walter Giller und Nadja Tiller, mit der er seit dem 5. Februar 1956 verheiratet war, galten in den 1950er und 1960er Jahren als Traumpaar und standen bis zuletzt oft gemeinsam vor der Kamera; Giller lebte mit seiner Ehefrau seit Ende der 1950er Jahre in Castagnola bei Lugano. Sie erhielten am 30. November 2006 gemeinsam einen Bambi für ihr Lebenswerk. Aus der Ehe gingen eine Tochter (* 1959) und ein Sohn (* 1964) hervor. Seit Mitte März 2008 lebte Giller gemeinsam mit seiner Frau im Augustinum Hamburg. Walter Giller starb im Alter von 84 Jahren in einer Hamburger Klinik an den Folgen einer Krebserkrankung. Er litt seit mindestens Ende 2008 an Lungenkrebs. Giller wurde in der Nordsee bei Büsum bestattet.[2] Filmografie 1949: Artistenblut (Regie: Wolfgang Wehrum) 1950: Insel ohne Moral (Regie: Volker von Collande) 1950: Mädchen aus der Südsee (Regie: Hans Müller) 1950: Wirbel um Irene (Regie: E. W. Emo) 1951: Die Frauen des Herrn S. (Regie: Paul Martin) 1951: Falschmünzer am Werk (Regie: Louis Agotay) 1951: Primanerinnen (Regie: Rolf Thiele) 1951: Sensation in San Remo (Regie: Georg Jacoby) 1951: Wildwest in Oberbayern (Regie: Ferdinand Dörfler) 1952: Der bunte Traum (Regie: Géza von Cziffra) 1952: Der Tag vor der Hochzeit (Regie: Rolf Thiele) 1952: Die Diebin von Bagdad (Regie: Karel Lamac) 1952: Liebe im Finanzamt (Regie: Kurt Hoffmann) 1953: Fräulein Casanova (Regie: E. W. Emo) 1953: Heimlich, still und leise (Regie: Hans Deppe) 1953: Schlagerparade (Regie: Erik Ode) 1953: Skandal im Mädchenpensionat (Regie: Erich Kobler) 1953: Südliche Nächte (Regie: Robert A. Stemmle) 1953: Wirbel um Irene (Regie: E. W. Emo) 1954: An jedem Finger zehn (Regie: Erik Ode) 1954: Die tolle Lola (Regie: Hans Deppe) 1954: Sie (Regie: Rolf Thiele) 1954: Mit und ohne Begleitung 1955: Die Drei von der Tankstelle (Regie: Hans Wolff) 1955: Musik, Musik und nur Musik (Regie: Ernst Matray) 1955: Schwedenmädel (Regie: Hakan Bergström, Thomas Engel) 1956: Charleys Tante (Regie: Hans Quest) 1956: Das Bad auf der Tenne (Regie: Paul Martin) 1956: Das Sonntagskind (Regie: Kurt Meisel) 1956: Der Hauptmann von Köpenick (Regie: Helmut Käutner) 1956: Ich und meine Schwiegersöhne (Regie: Georg Jacoby) 1956: Nichts als Ärger mit der Liebe (Regie: Thomas Engel) 1956: Schwarzwaldmelodie (Regie: Géza von Bolváry) 1956: Spion für Deutschland (Regie: Werner Klingler) 1956: Was die Schwalbe sang (Regie: Géza von Bolváry) 1956: Der schräge Otto (Regie: Géza von Cziffra) 1957: Blaue Jungs (Regie: Wolfgang Schleif) 1957: Das Glück liegt auf der Straße (Regie: Franz Antel) 1957: Die große Chance (Regie: Hans Quest) 1957: Drei Mann auf einem Pferd (Regie: Kurt Meisel) 1957: Frühling in Berlin (Regie: Arthur Maria Rabenalt) 1958: Italienreise - Liebe inbegriffen (Regie: Wolfgang Becker) 1958: Peter Voss, der Millionendieb (Regie: Wolfgang Becker) 1958: Zwei Herzen im Mai (Regie: Géza von Bolváry) 1959: Rosen für den Staatsanwalt (Regie: Wolfgang Staudte) 1959: Bobby Dodd greift ein (Regie: Géza von Cziffra) 1959: Geliebte Bestie (Regie: Arthur Maria Rabenalt) 1959: Liebe auf krummen Beinen (Regie: Thomas Engel) 1959: Peter Voss - der Held des Tages (Regie: Georg Marischka) 1959: So angelt man keinen Mann (Regie: Hans Deppe) 1960: Heldinnen (Regie: Dietrich Haugk) 1960: Ingeborg (Regie: Wolfgang Liebeneiner) 1960: Kein Engel ist so rein (Regie: Wolfgang Becker) 1961: Geliebte Hochstaplerin (Regie: Ákos von Ráthonyi) 1961: Zwei unter Millionen (Regie: Victor Vicas) 1961: Affäre Nina B. (L?affaire Nina B.) (Regie: Robert Siodmak) 1961: Drei Mann in einem Boot (Regie: Helmut Weiss) 1961: Der Traum von Lieschen Müller (Regie: Helmut Käutner) 1962: Das brennende Gericht (Regie: Julien Duvivier) 1962: Liebling, ich muß d.

-

Postkarte Walter Giller (1927-2011)

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 8,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte schwarzweiss von Walter Giller, unsigniert /// Walter Giller (* 23. August 1927 in Recklinghausen; ? 15. Dezember 2011 in Hamburg ) war ein deutscher Schauspieler. Aufgewachsen als Sohn des Kinderarztes Walter Giller und dessen Ehefrau Edwine, geb. Röver, in Hamburg, wurde der Gymnasiast Anfang 1943 als Flakhelfer eingezogen. Nach seiner Kriegsgefangenschaft begann er zunächst ein Studium der Medizin. Giller entschied sich dann jedoch, Schauspieler zu werden. Nach Volontariat und Regieassistenz an den Hamburger Kammerspielen bei Ida Ehre bekam er 1947 seine erste Theaterrolle in Thornton Wilders Wir sind noch einmal davongekommen. Er nahm Schauspielunterricht bei Eduard Marks in Hamburg. Ab 1948 erhielt Giller erste kleine Filmrollen. Seine erste Hauptrolle spielte er 1951 in dem Film Primanerinnen. Giller wurde ein vertrautes Gesicht des deutschen Kinofilms der 1950er Jahre. Manchmal komisch, manchmal schüchtern, aber immer nett und nie ausfallend repräsentierte er in zahlreichen Produktionen den jungen Herrn von nebenan. Nur selten bot sich ihm die Gelegenheit, sein großes Potenzial als Charakterdarsteller unter Beweis zu stellen. So spielte er neben Heinz Rühmann in Der Hauptmann von Köpenick (1956), neben Martin Held in Spion für Deutschland (1956) und Rosen für den Staatsanwalt (1959, Bundesfilmpreis) sowie mit Hardy Krüger in Zwei unter Millionen (1961, ebenfalls Bundesfilmpreis). In den 1960er Jahren wirkte Giller hauptsächlich in einigen der damals gängigen Krimis, Abenteuer- und Paukerfilmen mit, während er sich in den 1970er Jahren ganz auf Fernsehrollen verlegte. Mit Peter Frankenfeld als Sketchpartner spielte er häufig angetrunkene Kneipenbesucher. Er intensivierte auch wieder seine Theaterarbeit und trat vor allem in Tourneen auf. Auch trat er als Autor von zwei Kinderbüchern hervor: Lustige Geschichten von Natascha und Jan (1968) und Walter Giller erzählt Geschichten zur Guten Nacht (1969). In dem preisgekrönten Fernsehspiel Der geborgte Weihnachtsbaum von 1966 spielte Walter Giller neben Michael Nowka und Wolfgang Völz unter der Regie von Dietrich Haugk eine Hauptrolle. In den 1980er Jahren verlieh Giller in der 12-teiligen Kinder-Hörspielserie Schubiduu.uh von Peter Riesenburg als Erzähler seine Stimme. Walter Giller und Nadja Tiller, mit der er seit dem 5. Februar 1956 verheiratet war, galten in den 1950er und 1960er Jahren als Traumpaar und standen bis zuletzt oft gemeinsam vor der Kamera; Giller lebte mit seiner Ehefrau seit Ende der 1950er Jahre in Castagnola bei Lugano. Sie erhielten am 30. November 2006 gemeinsam einen Bambi für ihr Lebenswerk. Aus der Ehe gingen eine Tochter (* 1959) und ein Sohn (* 1964) hervor. Seit Mitte März 2008 lebte Giller gemeinsam mit seiner Frau im Augustinum Hamburg. Walter Giller starb im Alter von 84 Jahren in einer Hamburger Klinik an den Folgen einer Krebserkrankung. Er litt seit mindestens Ende 2008 an Lungenkrebs. Giller wurde in der Nordsee bei Büsum bestattet.[2] Filmografie 1949: Artistenblut (Regie: Wolfgang Wehrum) 1950: Insel ohne Moral (Regie: Volker von Collande) 1950: Mädchen aus der Südsee (Regie: Hans Müller) 1950: Wirbel um Irene (Regie: E. W. Emo) 1951: Die Frauen des Herrn S. (Regie: Paul Martin) 1951: Falschmünzer am Werk (Regie: Louis Agotay) 1951: Primanerinnen (Regie: Rolf Thiele) 1951: Sensation in San Remo (Regie: Georg Jacoby) 1951: Wildwest in Oberbayern (Regie: Ferdinand Dörfler) 1952: Der bunte Traum (Regie: Géza von Cziffra) 1952: Der Tag vor der Hochzeit (Regie: Rolf Thiele) 1952: Die Diebin von Bagdad (Regie: Karel Lamac) 1952: Liebe im Finanzamt (Regie: Kurt Hoffmann) 1953: Fräulein Casanova (Regie: E. W. Emo) 1953: Heimlich, still und leise (Regie: Hans Deppe) 1953: Schlagerparade (Regie: Erik Ode) 1953: Skandal im Mädchenpensionat (Regie: Erich Kobler) 1953: Südliche Nächte (Regie: Robert A. Stemmle) 1953: Wirbel um Irene (Regie: E. W. Emo) 1954: An jedem Finger zehn (Regie: Erik Ode) 1954: Die tolle Lola (Regie: Hans Deppe) 1954: Sie (Regie: Rolf Thiele) 1954: Mit und ohne Begleitung 1955: Die Drei von der Tankstelle (Regie: Hans Wolff) 1955: Musik, Musik und nur Musik (Regie: Ernst Matray) 1955: Schwedenmädel (Regie: Hakan Bergström, Thomas Engel) 1956: Charleys Tante (Regie: Hans Quest) 1956: Das Bad auf der Tenne (Regie: Paul Martin) 1956: Das Sonntagskind (Regie: Kurt Meisel) 1956: Der Hauptmann von Köpenick (Regie: Helmut Käutner) 1956: Ich und meine Schwiegersöhne (Regie: Georg Jacoby) 1956: Nichts als Ärger mit der Liebe (Regie: Thomas Engel) 1956: Schwarzwaldmelodie (Regie: Géza von Bolváry) 1956: Spion für Deutschland (Regie: Werner Klingler) 1956: Was die Schwalbe sang (Regie: Géza von Bolváry) 1956: Der schräge Otto (Regie: Géza von Cziffra) 1957: Blaue Jungs (Regie: Wolfgang Schleif) 1957: Das Glück liegt auf der Straße (Regie: Franz Antel) 1957: Die große Chance (Regie: Hans Quest) 1957: Drei Mann auf einem Pferd (Regie: Kurt Meisel) 1957: Frühling in Berlin (Regie: Arthur Maria Rabenalt) 1958: Italienreise - Liebe inbegriffen (Regie: Wolfgang Becker) 1958: Peter Voss, der Millionendieb (Regie: Wolfgang Becker) 1958: Zwei Herzen im Mai (Regie: Géza von Bolváry) 1959: Rosen für den Staatsanwalt (Regie: Wolfgang Staudte) 1959: Bobby Dodd greift ein (Regie: Géza von Cziffra) 1959: Geliebte Bestie (Regie: Arthur Maria Rabenalt) 1959: Liebe auf krummen Beinen (Regie: Thomas Engel) 1959: Peter Voss - der Held des Tages (Regie: Georg Marischka) 1959: So angelt man keinen Mann (Regie: Hans Deppe) 1960: Heldinnen (Regie: Dietrich Haugk) 1960: Ingeborg (Regie: Wolfgang Liebeneiner) 1960: Kein Engel ist so rein (Regie: Wolfgang Becker) 1961: Geliebte Hochstaplerin (Regie: Ákos von Ráthonyi) 1961: Zwei unter Millionen (Regie: Victor Vicas) 1961: Affäre Nina B. (L?affaire Nina B.) (Regie: Robert Siodmak) 1961: Drei Mann in einem Boot (Regie: Helmut Weiss) 1961: Der Traum von Lieschen Müller (Regie: Helmut Käutner) 1962: Das brennende Gericht (Regie: Julien Duvivier) 1962: Liebling, ich muß d.

-

Postkarte Ruth Niehaus (1925-1994)

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 8,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Ruth Niehaus, unsigniert. /// Ruth Hildegard Rosemarie Niehaus, verheiratete Ruth Lissner (* 11. Juli 1925[1] in Krefeld; ? 24. September 1994 in Hamburg), war eine deutsche Theater- und Filmschauspielerin und Regisseurin. Grabstätte Familie Niehaus in Meerbusch-Büderich, Der Grabstein wurde geschaffen von Joseph Beuys im Jahr 1951, die Grabplatte wurde 1995 von Hans Jochem entworfen Ihre Eltern waren Elisabeth Niehaus, geb. Nettesheim, und der Ingenieur Fritz Niehaus. Ihr Bruder war der Münchener Chirurg Helmut Niehaus (1928-1994). Ruth Niehaus wuchs in der Gartenstadt Meererbusch, heute Meerbusch, auf. Nach dem Abitur an der Luisenschule in Düsseldorf besuchte sie die dortige Schauspielschule unter Peter Esser, der sie 2 Jahre unterrichtete und ihr ein erstklassiges Abschlusszeugnis ausstellte. Sie erhielt Bühnenengagements unter anderem in Krefeld, Oldenburg, Berlin, Basel, Düsseldorf (bei Gustaf Gründgens), München, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg (bei Oscar Fritz Schuh) und am Burgtheater in Wien. Sie war eine Charakterdarstellerin des klassischen und modernen Theaters. Ruth Niehaus wurde ?die Rita Hayworth des deutschen Films der 1950er Jahre? genannt und galt als Fräuleinwunder.[2] Sie war einer der großen Kinostars der 1950er Jahre und war auf den Titelseiten von Stern und Film und Frau. 1950 lernte sie in Hamburg den US-Schauspieler Orson Welles kennen, der ihr drei Filmhauptrollen in Hollywood anbot und einen Heiratsantrag machte. Zu seinem Erstaunen lehnte sie sein Angebot ab und blieb in Deutschland. 1952 brillierte sie als Solveigh in Peer Gynt zusammen mit Will Quadflieg am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. 1955 erhielt der Film Weg ohne Umkehr den ersten Golden Globe Award für Deutschland nach dem Krieg. Ruth Niehaus spielte neben Ivan Desny und René Deltgen die Hauptrolle. 1959 reiste sie mit der deutschen Filmdelegation u. a. mit Bernhard Wicki, Liselotte Pulver und Eva-Ingeborg Scholz zur Deutschen Filmwoche nach Tokio 1964 wurde sie vom Fotografen Peter Basch in seinem Atelier in New York fotografiert und in seinem Buch Junge Schönheit abgebildet. Außerdem wirkte Niehaus bei Hörspielproduktionen wie Die drei Fragezeichen und das Narbengesicht mit sowie in Der Bastian von Barbara Noack. Gastauftritte hatte sie auch in Fernsehshows, u. a. in Je später der Abend bei Dietmar Schönherr (1974), Einer wird gewinnen bei Hans-Joachim Kulenkampff (1985) oder Zum Blauen Bock bei Heinz Schenk (1982). Als Werbeträgerin sah man sie bei Rosenthal Porzellan, Lux Seife oder Ergee Strumpfhosen. 1988 und 1990 begab sie sich auf Spurensuche nach China, um dort mehr über das Leben ihres verstorbenen Mannes, des Journalisten und langjährigen Chefredakteurs der Illustrierten Kristall, Ivar Lissner, zu erfahren. Sie schrieb ein Drehbuch über sein Leben, das sie kurz vor ihrem Tod noch fertigstellen konnte. 1994 wollte sie wieder eine Fernsehrolle übernehmen; dazu kam es aufgrund ihrer Erkrankung jedoch nicht mehr. Ruth Niehaus ist die Großtante der Schauspielerin Valerie Niehaus, die 2014 bei der Einweihung der Ruth-Niehaus-Straße in Meerbusch eine Laudatio hielt. Ihre Tante, Agnes Niehaus, heiratete den Bruder von Otto Lagerfeld, Karl Lagerfeld war ein Cousin. Vom 25. September bis 7. November 2021 fand in Meerbusch eine Ausstellung über das Leben und Wirken von Ruth Niehaus statt.[3] 2022 wurde der künstlerische Nachlass von Ruth Niehaus an die Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln übergeben. Bühnenengagements Ruth Niehaus war auf vielen großen deutschen, österreichischen und Schweizer Bühnen als seriöse Charakterdarstellerin zu sehen. Ihre bedeutendsten Rollen waren Johanna (Die Jungfrau von Orléans), Gretchen (Faust), Pippa (Und Pippa tanzt!), Ophelia (Hamlet), Mrs. de Winter, Desdemona (Othello), Medea, Gigi u. v. a. Ihre Theaterkarriere begann 1947-1948 am Stadttheater Krefeld, gefolgt von Engagements am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg (1948-1949), am Oldenburgischen Staatstheater (1949-1950) und bei Gustaf Gründgens in Düsseldorf (1952-1954). Im Sommer 1954 war sie in Heilbronn als Gretchen zu sehen.[4] 1955 wurde sie an die Hamburger Kammerspiele verpflichtet, sie spielte auch an den städtischen Bühnen in Wuppertal. 1957 spielte sie bei den Luisenburg-Festspiele das Käthchen in Käthchen von Heilbronn von Heinrich von Kleist mit Heinz Baumann als Wetter vom Strahl. Bei den Festspielen in Bad Hersfeld wurde sie unter der Regie von William Dieterle in Goethes Faust als ?Das deutsche Gretchen 1959? gefeiert. 1961 und 1962 spielte sie dort ebenfalls unter der Regie von Dieterle die Titania in Shakespeares Ein Sommernachtstraum. 1964 war sie neben Hannes Messemer in Die Verschwörung des Fiesko zu Genua von Friedrich Schiller auf den Ruhrfestspiele in Recklinghausen zu sehen. Der WDR sendete eine Fernsehaufzeichnung am 1. Weihnachtsfeiertag für das Abendprogramm der ARD. 1959 wurde sie am Wiener Burgtheater in Heinrich von Kleist im Prinz von Homburg in der Rolle der Prinzessin Nathalie verpflichtet. 1964 bis 1968 war ihre erfolgreichste Zeit bei Oscar Fritz Schuh am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. In Hamburg rührte sie 1952 den anwesenden Autor Jean Cocteau mit ihrer Darstellung der Eurydice in seinem Schauspiel Orpheus zu Tränen. Ihr Partner war Richard Lauffen. 1977 inszenierte Oscar Fritz Schuh an den Hamburger Kammerspiele das Stück Schneider Wibbel in dem sie zusammen mit Ida Ehre und Hans Clarin agierte. 1987 konnte Ruth Niehaus ihr 40. Bühnenjubiläum feiern. Sie stand bis 1992 auf der Bühne. Ihre erfolgreichste Zeit waren die Jahre von 1964 bis 1968 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. 1968 verließ sie das Haus zusammen mit dem Intendanten Oscar Fritz Schuh und verkörperte weitere Rollen in dessen Inszenierungen. Bis zu seinem Tod im Jahr 1984 war Schuh einer ihrer engsten Freunde. /// Standort Wimregal GAD-0102 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Fritz Schulz-Reichel /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Fritz Schulz-Reichel bildseitig mit blauer Tinte signiert mit eigenhändigem Zusatz "Ilona herzlichst 12/77" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Fritz Schulz-Reichel (eigentlich: Fritz Schulze[1]), genannt ?Der schräge Otto? und ?Crazy Otto? (* 4. Juli 1912 in Meiningen; ? 14. Februar 1990 in Berlin), war ein deutscher Jazz-Pianist und Komponist. Fritz Schulz-Reichel begann als Konzertpianist und stieß im Jahr 1934 zum Tanzorchester des rumänischen Kapellmeisters James Kok, das nach dessen Emigration 1935 von Erhard Bauschke weitergeführt wurde. Schulz-Reichel spielte dann in der 1937 gegründeten Band von Kurt Hohenberger sowie bei Herb Flemming. Ab 1939 begleitete er Rosita Serrano und 1942 spielte er in Oslo bei Herbert Velmer; er galt zu dieser Zeit - zumindest im Ausland - bereits als bester deutscher Swing-Pianist. Ab 1946 wirkte er in der damaligen Sowjetischen Besatzungszone im Radio Berlin Tanzorchester mit, begleitete Walter Dobschinski, Johannes Rediske und Helmut Zacharias. Im selben Jahr komponierte er auch seinen ersten erfolgreichen Schlager Wenn ich dich seh?, dann fange ich zu träumen an, dem unter anderem 1949 Im Café de la Paix in Paris, 1951 Am Samstag um vier und 1960 Zwei Verliebte in Paris folgten. Richtig populär wurde er ab 1952 als ?Schräger Otto? Er orientierte sich dabei wesentlich auch am Stil der damals in Großbritannien sehr populären Ragtime- und Honky-Tonk-Pianistin Winifred Atwell; im Gegensatz zu ihr spielte er allerdings den Nachkriegsdeutschen bekannte Evergreens in einem Ragtime-ähnlichen Rhythmus und das nicht auf einem Flügel, sondern auf einem Klavier, bei dem die jeweils mittlere Saite leicht nach oben verstimmt war (für die Aufnahme einiger Titel drückte er auch Reißzwecken in den Filz der Anschlaghämmer), so entstand ein ihm eigener, unverkennbarer - eben ?schräger? - Sound, der etwas an ein Kneipenklavier der Jahrhundertwende erinnerte. 1955 war er unter dem Künstlernamen ?Crazy Otto? mit seinem gleichnamigen Album auch in den USA sehr erfolgreich. Das Album erreichte Platz eins der Charts - damit war Schulz-Reichel noch vor Bert Kaempfert der erste Deutsche, dem dies gelang. Mit Glad Rag Doll und Smiles, den Versionen zweier Hits aus den 1920er Jahren, hatte er auch zwei Erfolge in den Single-Charts, die Platz 19 bzw. 21 erreichten. Ein Medley deutscher Melodien unter dem Titel The Crazy Otto im Stil von Fritz Schulz-Reichel vom amerikanischen Ragtime-Pianisten Johnny Maddox hielt sich im gleichen Jahr volle 14 Wochen lang als Nummer 2 in den US-Charts und wurde die erste über eine Million Mal verkaufte Ragtime-Aufnahme überhaupt. In den 1960er Jahren reüssierte Schulz-Reichel mit einer Serie von Schallplatten, die mit jeweils ergänzten Titeln der Art: ?In der Bar ?? bzw. ?In einer Bar ??, tanzbare Medleys bekannter Songs als hochqualitativ dargebotene ?Bar-Musik? präsentierte. Gemeinsam mit dem Bristol-Bar-Sextett überzeugt er hier auf höchstem instrumentalen Niveau und mit dem Duktus gekonnt legerer Nebensächlichkeit bei gleichzeitig perfekter Präzision. Der oben beschriebene Kneipenklavier-Sound wird nur mehr in wenigen Titeln verwendet (etwa im Charleston-Medley des Albums In der Bar nebenan, s. Diskografie). Vielmehr befleißigt sich der Pianist auf einem gut gestimmten und intakten Instrument eines vorbildlich beherrschten Leggiero-Spiels, das seine unaufdringliche Genauigkeit auch aus der Vermeidung pianistischer Redundanz zugunsten einer fokussierten Tonsatzökonomie gewinnt. Schulz-Reichel, der als Solist bei mehreren Rundfunkorchestern mitwirkte, komponierte auch einige Filmmusiken, trat in zahlreichen Filmen und regelmäßig in Unterhaltungssendungen des Fernsehens der 1960er und frühen 1970er Jahre auf. 1965 hatte er eine eigene Show namens Man müßte Klavier spielen können. Schulz-Reichels Hinwendung zur stärker kommerziell orientierten Unterhaltungsmusik mag man mit Michael H. Kater bedauern[2], der den vormaligen Jazzmusiker als ?das Magdeburger Klaviergenie?[3] bzw. als ?führende[n] [deutschen Jazz-]Pianist[en] der Nazizeit? mit ?fast geniale[r] Begabung?[4] lobt, oder einfach als Popularisierung gekonnten Klavierspiels wertschätzen können. Der Pianist war schon ein Star zur Schellackplattenzeit und machte Mitte der 1950er Jahre ebenso erfolgreich den Wandel zur Vinyl-LP mit; seine Platten erschienen allesamt bei Polydor. In den 1990er Jahren wurde eine Wachsfigur von ihm gefertigt. Seit Mai 2013 ist diese im Panoptikum Mannheim zu sehen. Der NS-Vergangenheit des Musikers geht Michael H. Kater in seinem Buch Gewagtes Spiel. Jazz im Nationalsozialismus nach und thematisiert dessen SS-Zugehörigkeit von Anfang 1933 bis Anfang 1938 anhand von Selbstäußerungen Schulz-Reichels.[5] /// Standort Wimregal GAD-0253 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Postkarte Rudolf Prack (1905-1981)

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Mini-Postkarte von Rudolf Prack, unsigniert, an den Ecken Spuren von Albummontage /// Rudolf Amon Prack (* 2. August 1905 in Wien, Österreich-Ungarn; ? 2. Dezember 1981 ebenda) war österreichischer Schauspieler. Der Sohn des Postbeamten Rudolf Prack (1879-1922) und dessen Ehefrau Melanie Elisabeth (1883-1976) besuchte nach dem Realgymnasium die Handelsakademie. Er wurde Bankangestellter, um den Besuch des 1929 gegründeten, damals offiziell noch nicht so genannten Max-Reinhardt-Seminars zu finanzieren. Nach seiner Schauspielausbildung spielte er kurz am 1924 bis 1933 von Max Reinhardt und 1933 bis 1935 von Otto Preminger geleiteten Theater in der Josefstadt in Wien. Seinen ersten Film drehte Prack 1937. Es folgten von 1938 bis 1945 einige dem NS-Regime genehme Filme der Wien-Film, die für ihn jedoch noch nicht den großen Erfolg bedeuteten. Seit Juli 1938 war Rudolf Prack Mitglied der SA im Range eines Sturmmannes, er war in dieser Eigenschaft auch am Reichsparteitag 1938 in Nürnberg zugegen. NSDAP-Mitglied war Prack jedoch laut seiner im Februar 1939 ausgestellten SA-Stammrolle nicht. Er stand 1944 in der Gottbegnadeten-Liste des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda.[1][2] Den Durchbruch schaffte er 1950 mit dem Film Schwarzwaldmädel, als in den Jahren des westdeutschen Wirtschaftswunders das Genre des Heimatfilms immer populärer wurde. Endgültig zum Star wurde er 1951 mit Grün ist die Heide. Seine Filmrollen trugen ihm den Ruf ein, der ?meistgeküsste Mann des deutschen Films? zu sein. Obwohl Rudolf Prack zu dieser Zeit bereits um die 50 war und viele seiner Partnerinnen, darunter mehrmals Sonja Ziemann, über 20 Jahre jünger waren als er, wurde der Altersunterschied nie zum Filmthema. In den Jahren 1949 und 1950 erhielt Prack einen Bambi. Er arbeitete auch als Fernsehschauspieler, zum Beispiel von 1967 bis 1969 als Landarzt der Serie Landarzt Dr. Brock. Mit der unsympathischen Rolle in Jesus von Ottakring, einem 1976 verfilmten Theaterstück von Wilhelm Pellert und Helmut Korherr, zeigte er sich auch von einer anderen Seite. Zudem betätigte er sich als Autor von Kurzgeschichten und Hörspielen. Privatleben Rudolf Prack war mit Maria Heinisch (15. Oktober 1904 - 17. Jänner 1974) verheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder, Adelheid und Michael, und bewohnte nach 1945 eine Villa im 13. Wiener Gemeindebezirk, Hietzing, in der Stoesslgasse 15 (Ecke Kupelwiesergasse) im Bezirksteil Unter-St.-Veit (im gleichen Bezirksteil hatte damals auch Hans Moser seine Villa), direkt neben dem Hügelpark. Prack starb 1981 an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde auf dem Hietzinger Friedhof im Grab Gruppe 50, Nummer 37, im Grab seiner Eltern und seiner Frau bestattet. Das Grab ist auf Friedhofsdauer gewidmet.[3] Prack, dem nachgesagt wird, ?der Liebhaber des deutschen und österreichischen Nachkriegsfilms schlechthin? gewesen zu sein, hat sich angeblich als ?Frauenheld wider Willen? bezeichnet.[4] /// Sonja Alice Selma Toni Ziemann war eine deutsche Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin. In den 1950er Jahren war sie, häufig an der Seite ihres Kollegen Rudolf Prack besetzt, eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Heimatfilme Schwarzwaldmädel und Grün ist die Heide. Geboren: 8. Februar 1926, Eichwalde Gestorben: 17. Februar 2020 Ehepartner: Charles Regnier (verh. 1989-2001), Marek Hlasko (verh. 1961-1969), Rudolf Hambach (verh. 1952-1956 /// Standort Wimregal GAD-0190 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

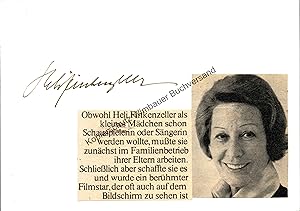

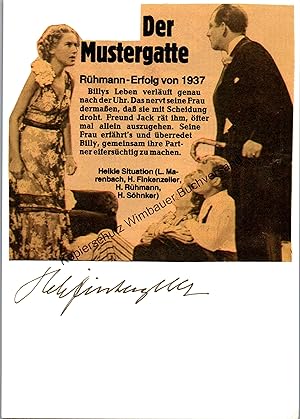

Postkarte Heli Finkenzeller

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Heli Finkenzeller, unsigniert, bildseitig Spuren von Albummontage /// /// Heli Finkenzeller, eigentlich Helene Finkenzeller (* 17. November 1911 in München; ? 14. Januar 1991 ebenda), war eine deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin, deren große Erfolge hauptsächlich auf volkstümlichen Komödien basierten. Heli Finkenzeller war die Tochter eines Münchner Büroausstatters und begann zunächst eine Ausbildung zur Opernsängerin, ehe sie sich der Schauspielerei zuwandte.[1] Sie besuchte erst das Konservatorium und nahm ab 1933 bei Otto Falckenberg in ihrer Heimatstadt München Schauspielunterricht und trat an den Münchner Kammerspielen auf. 1935 war sie dann erstmals im Kino zu sehen, in der Filmkomödie Ehestreik als Frau des von Hermann Erhardt gespielten Bürgermeisters.[2] Mit den Filmen Der Mustergatte (1937), Opernball (1939), verfilmt von Géza von Bolváry nach der gleichnamigen Operette von Richard Heuberger, Kohlhiesels Töchter (1943) in der Doppelrolle als Veronika und Annamirl Kohlhöfer und vor allem dem Filmschwank Das Bad auf der Tenne (1943), in dem sie an der Seite ihres Ehemanns Will Dohm spielte, wurde sie einem größeren Publikum bekannt. Finkenzeller stand 1944 in der Gottbegnadeten-Liste des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda.[3] Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte Heli Finkenzeller oftmals in mütterlichen Rollen ihre Filmkarriere fort. So spielte sie an der Seite von Heinz Rühmann in der Familienkomödie Briefträger Müller (1953) und in dem verfilmten Buch-Klassiker von Erich Kästner Emil und die Detektive aus dem Jahr 1954. In dem in Holland entstandenen Filmdrama Ciske - ein Kind braucht Liebe (1955), einer preisgekrönten Romanverfilmung von Wolfgang Staudte, verkörperte sie die Rolle der Tante Jans. Eine tragende Rolle spielte sie auch in dem Filmdrama Suchkind 312 (1955), einer Verfilmung nach einem Roman von Hans-Ulrich Horster. 1956 wirkte Finkenzeller in der Filmkomödie Der erste Frühlingstag von Helmut Weiss mit, in der unter anderem Luise Ullrich, Paul Dahlke, Ingeborg Schöner, Matthias Fuchs und Angelika Meissner ihre Filmpartner waren. Auf der Bühne war sie unter anderem im Musical Gigi am Theater des Westens in Berlin zu sehen. Mit Sprech- und Gesangsaufnahmen ist sie auch auf Schallplatten zu hören. Seit 1965 trat der ehemalige UFA-Star dann in zahlreichen Fernsehserien auf, darunter Unser Pauker (1965), Meine Schwiegersöhne und ich (1969), Der Kommissar (1974), Das Traumschiff (1981 + 1990), Der Gerichtsvollzieher (1981) und schließlich drei Jahre vor ihrem Tod noch in Lorentz & Söhne. Heli Finkenzeller war mit dem Schauspielerkollegen Will Dohm verheiratet. Sie starb 1991 an den Folgen eines Krebsleidens[1] und wurde auf dem Waldfriedhof München neben ihrem Ehemann Will Dohm beerdigt. Die gemeinsame Tochter des Paares ist die im deutschsprachigen Raum bekannte Schauspielerin Gaby Dohm (* 1943). Außerdem ging ein Sohn Michael Dohm aus der Ehe hervor. /// Standort Wimregal GAD-0189 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Postkarte Angelica Domröse

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Angelica Domröse, unsigniert, Knickchen, Kanten berieben /// Angelica Domröse (* 4. April 1941 in Berlin) ist eine deutsche Schauspielerin, die vor allem durch ihre Rolle als alleinstehende junge Mutter ?Paula? in Heiner Carows Kultfilm Die Legende von Paul und Paula von 1973 zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen der DDR wurde. Angelica Domröse wuchs bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in der Nähe des Nordbahnhofs in Berlin auf. Ihren leiblichen Vater, einen jüdischen Zwangsarbeiter aus Frankreich, lernte sie nie kennen.[1] Nach einer Ausbildung zur Stenotypistin arbeitete sie zunächst in einem staatlichen Außenhandelsunternehmen der DDR. Privates Angelica Domröse war zwischen 1966 und 1975 mit dem Schauspieler Jirí Vr?tala und von 1976 bis zu seinem Tod 2016 mit dem Schauspieler Hilmar Thate verheiratet. 2003 erschien unter dem Titel Ich fang mich selbst ein im Verlag Bastei Lübbe eine Autobiografie Domröses. 2006 musste sie nach einem Zusammenbruch in einer Klinik behandelt werden; ihr Ehemann hatte sie bewusstlos im Badezimmer aufgefunden. Im September 2009 ließ sie sich nach einer psychischen Erkrankung in ein Sanatorium einweisen.[2] Domröse lebt in Berlin-Charlottenburg. Karriere 1958 wurde Domröse von Regisseur Slatan Dudow während eines Castings für den Film Verwirrung der Liebe entdeckt. Sie besuchte bis 1961 die Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam und gehörte anschließend bis 1966 dem Berliner Ensemble an, wo sie unter anderem in Bertolt Brechts Dreigroschenoper, Schweyk im Zweiten Weltkrieg und Die Tage der Commune sowie Helmut Baierls Frau Flinz zu sehen war. Nach ihrem Engagement am BE war sie bis 1979 an der Volksbühne Berlin. Hier spielte sie in Stücken von George Bernard Shaw, Henrik Ibsen, William Shakespeare und Peter Hacks. Parallel arbeitete sie für die DEFA und den Deutschen Fernsehfunk. 1973 hatte sie durch ihre Rolle als alleinstehende junge Mutter ?Paula? in Heiner Carows Kultfilm Die Legende von Paul und Paula an der Seite von Winfried Glatzeder ihren Durchbruch als Filmschauspielerin. Nach der Unterzeichnung der Protestresolution gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann aus der DDR im November 1976 wurde sie zunehmend in ihrer Arbeit behindert. 1979 gastierte sie als Helena in einer Inszenierung von Faust II am Thalia-Theater in Hamburg. 1980 übersiedelte sie schließlich mit ihrem Ehemann Hilmar Thate in die Bundesrepublik, wo sie sich ebenfalls mit anspruchsvollen Rollen durchsetzen konnte. Neben Gastspielen in Stuttgart, Hamburg, Bochum und Wien arbeitete sie überwiegend beim Schillertheater in Berlin. Neben ihrer Arbeit auf der Bühne stand Domröse in Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera, wie in Helmut Dietls Kir Royal und Der Alte. Sie drehte mit Frank Beyer, Egon Günther und Michael Haneke. 1988 wurde sie mit der Josef-Kainz-Medaille ausgezeichnet. Anfang der 1990er Jahre stand sie in Die Verfehlung nochmals für Heiner Carow vor der Kamera. Als Kommissarin Vera Bilewski ermittelte sie ab 1994 für den SDR in der Krimireihe Polizeiruf 110, darunter in der umstrittenen Folge Samstags, wenn Krieg ist. Die Zusammenarbeit endete jedoch nach zwei weiteren Folgen, da der Südwestrundfunk (SWR) nach dem Zusammengehen des Süddeutschen Rundfunks mit dem Südwestfunk am 1. Oktober 1998 keinen Polizeiruf mehr für die ARD produziert hat. Nach 1992 war sie zeitweise auch als Dozentin an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch tätig. Im selben Jahr führte sie Regie am Studiotheater Berlin und am Meininger Theater. 2012 war Domröse an der Seite von Otto Sander in Bernd Böhlichs Bis zum Horizont, dann links! als betagte Seniorin Annegret Simon auf der Kinoleinwand zu sehen. /// Standort Wimregal GAD-0188 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Postkarte Rudolf Prack (1905-1981)

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Mini-Postkarte von Rudolf Prack, unsigniert, an den Ecken Spuren von Albummontage /// Rudolf Amon Prack (* 2. August 1905 in Wien, Österreich-Ungarn; ? 2. Dezember 1981 ebenda) war österreichischer Schauspieler. Der Sohn des Postbeamten Rudolf Prack (1879-1922) und dessen Ehefrau Melanie Elisabeth (1883-1976) besuchte nach dem Realgymnasium die Handelsakademie. Er wurde Bankangestellter, um den Besuch des 1929 gegründeten, damals offiziell noch nicht so genannten Max-Reinhardt-Seminars zu finanzieren. Nach seiner Schauspielausbildung spielte er kurz am 1924 bis 1933 von Max Reinhardt und 1933 bis 1935 von Otto Preminger geleiteten Theater in der Josefstadt in Wien. Seinen ersten Film drehte Prack 1937. Es folgten von 1938 bis 1945 einige dem NS-Regime genehme Filme der Wien-Film, die für ihn jedoch noch nicht den großen Erfolg bedeuteten. Seit Juli 1938 war Rudolf Prack Mitglied der SA im Range eines Sturmmannes, er war in dieser Eigenschaft auch am Reichsparteitag 1938 in Nürnberg zugegen. NSDAP-Mitglied war Prack jedoch laut seiner im Februar 1939 ausgestellten SA-Stammrolle nicht. Er stand 1944 in der Gottbegnadeten-Liste des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda.[1][2] Den Durchbruch schaffte er 1950 mit dem Film Schwarzwaldmädel, als in den Jahren des westdeutschen Wirtschaftswunders das Genre des Heimatfilms immer populärer wurde. Endgültig zum Star wurde er 1951 mit Grün ist die Heide. Seine Filmrollen trugen ihm den Ruf ein, der ?meistgeküsste Mann des deutschen Films? zu sein. Obwohl Rudolf Prack zu dieser Zeit bereits um die 50 war und viele seiner Partnerinnen, darunter mehrmals Sonja Ziemann, über 20 Jahre jünger waren als er, wurde der Altersunterschied nie zum Filmthema. In den Jahren 1949 und 1950 erhielt Prack einen Bambi. Er arbeitete auch als Fernsehschauspieler, zum Beispiel von 1967 bis 1969 als Landarzt der Serie Landarzt Dr. Brock. Mit der unsympathischen Rolle in Jesus von Ottakring, einem 1976 verfilmten Theaterstück von Wilhelm Pellert und Helmut Korherr, zeigte er sich auch von einer anderen Seite. Zudem betätigte er sich als Autor von Kurzgeschichten und Hörspielen. Privatleben Rudolf Prack war mit Maria Heinisch (15. Oktober 1904 - 17. Jänner 1974) verheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder, Adelheid und Michael, und bewohnte nach 1945 eine Villa im 13. Wiener Gemeindebezirk, Hietzing, in der Stoesslgasse 15 (Ecke Kupelwiesergasse) im Bezirksteil Unter-St.-Veit (im gleichen Bezirksteil hatte damals auch Hans Moser seine Villa), direkt neben dem Hügelpark. Prack starb 1981 an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde auf dem Hietzinger Friedhof im Grab Gruppe 50, Nummer 37, im Grab seiner Eltern und seiner Frau bestattet. Das Grab ist auf Friedhofsdauer gewidmet.[3] Prack, dem nachgesagt wird, ?der Liebhaber des deutschen und österreichischen Nachkriegsfilms schlechthin? gewesen zu sein, hat sich angeblich als ?Frauenheld wider Willen? bezeichnet.[4] /// Sonja Alice Selma Toni Ziemann war eine deutsche Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin. In den 1950er Jahren war sie, häufig an der Seite ihres Kollegen Rudolf Prack besetzt, eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Heimatfilme Schwarzwaldmädel und Grün ist die Heide. Geboren: 8. Februar 1926, Eichwalde Gestorben: 17. Februar 2020 Ehepartner: Charles Regnier (verh. 1989-2001), Marek Hlasko (verh. 1961-1969), Rudolf Hambach (verh. 1952-1956 /// Standort Wimregal GAD-0189 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Postkarte Rudolf Prack (1905-1981)

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Mini-Postkarte von Rudolf Prack, unsigniert, an den Ecken Spuren von Albummontage /// Rudolf Amon Prack (* 2. August 1905 in Wien, Österreich-Ungarn; ? 2. Dezember 1981 ebenda) war österreichischer Schauspieler. Der Sohn des Postbeamten Rudolf Prack (1879-1922) und dessen Ehefrau Melanie Elisabeth (1883-1976) besuchte nach dem Realgymnasium die Handelsakademie. Er wurde Bankangestellter, um den Besuch des 1929 gegründeten, damals offiziell noch nicht so genannten Max-Reinhardt-Seminars zu finanzieren. Nach seiner Schauspielausbildung spielte er kurz am 1924 bis 1933 von Max Reinhardt und 1933 bis 1935 von Otto Preminger geleiteten Theater in der Josefstadt in Wien. Seinen ersten Film drehte Prack 1937. Es folgten von 1938 bis 1945 einige dem NS-Regime genehme Filme der Wien-Film, die für ihn jedoch noch nicht den großen Erfolg bedeuteten. Seit Juli 1938 war Rudolf Prack Mitglied der SA im Range eines Sturmmannes, er war in dieser Eigenschaft auch am Reichsparteitag 1938 in Nürnberg zugegen. NSDAP-Mitglied war Prack jedoch laut seiner im Februar 1939 ausgestellten SA-Stammrolle nicht. Er stand 1944 in der Gottbegnadeten-Liste des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda.[1][2] Den Durchbruch schaffte er 1950 mit dem Film Schwarzwaldmädel, als in den Jahren des westdeutschen Wirtschaftswunders das Genre des Heimatfilms immer populärer wurde. Endgültig zum Star wurde er 1951 mit Grün ist die Heide. Seine Filmrollen trugen ihm den Ruf ein, der ?meistgeküsste Mann des deutschen Films? zu sein. Obwohl Rudolf Prack zu dieser Zeit bereits um die 50 war und viele seiner Partnerinnen, darunter mehrmals Sonja Ziemann, über 20 Jahre jünger waren als er, wurde der Altersunterschied nie zum Filmthema. In den Jahren 1949 und 1950 erhielt Prack einen Bambi. Er arbeitete auch als Fernsehschauspieler, zum Beispiel von 1967 bis 1969 als Landarzt der Serie Landarzt Dr. Brock. Mit der unsympathischen Rolle in Jesus von Ottakring, einem 1976 verfilmten Theaterstück von Wilhelm Pellert und Helmut Korherr, zeigte er sich auch von einer anderen Seite. Zudem betätigte er sich als Autor von Kurzgeschichten und Hörspielen. Privatleben Rudolf Prack war mit Maria Heinisch (15. Oktober 1904 - 17. Jänner 1974) verheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder, Adelheid und Michael, und bewohnte nach 1945 eine Villa im 13. Wiener Gemeindebezirk, Hietzing, in der Stoesslgasse 15 (Ecke Kupelwiesergasse) im Bezirksteil Unter-St.-Veit (im gleichen Bezirksteil hatte damals auch Hans Moser seine Villa), direkt neben dem Hügelpark. Prack starb 1981 an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde auf dem Hietzinger Friedhof im Grab Gruppe 50, Nummer 37, im Grab seiner Eltern und seiner Frau bestattet. Das Grab ist auf Friedhofsdauer gewidmet.[3] Prack, dem nachgesagt wird, ?der Liebhaber des deutschen und österreichischen Nachkriegsfilms schlechthin? gewesen zu sein, hat sich angeblich als ?Frauenheld wider Willen? bezeichnet.[4] /// Sonja Alice Selma Toni Ziemann war eine deutsche Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin. In den 1950er Jahren war sie, häufig an der Seite ihres Kollegen Rudolf Prack besetzt, eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Heimatfilme Schwarzwaldmädel und Grün ist die Heide. Geboren: 8. Februar 1926, Eichwalde Gestorben: 17. Februar 2020 Ehepartner: Charles Regnier (verh. 1989-2001), Marek Hlasko (verh. 1961-1969), Rudolf Hambach (verh. 1952-1956 /// Standort Wimregal GAD-0188 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Herbert Blöcker (1943-2014) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Herbert Blöcker bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Herbert Blöcker (* 1. Januar 1943 in Fiefharrie; ? 15. Februar 2014 in Elmshorn) war ein deutscher Vielseitigkeitsreiter, der bei drei Olympiastarts drei olympische Medaillen gewann. Herbert Blöcker vom Reit- und Fahrverein Elmshorn war 1971 hinter Harry Klugmann Zweiter der Deutschen Meisterschaft. 1973 bei der Europameisterschaft in Kiew belegte Blöcker den zweiten Platz in der Einzelwertung und siegte mit der deutschen Equipe in der Mannschaftswertung. Bei der Weltmeisterschaft 1974 gewann er auf Albrant zusammen mit Martin Plewa, Horst Karsten und Kurt Mergler die Bronzemedaille. Als Deutscher Meister von 1974 und 1975 war Blöcker auch Mitglied der Equipe, die bei der Europameisterschaft 1975 die Bronzemedaille gewann. Bei seiner ersten Olympiateilnahme 1976 in Montreal ritt Blöcker mit Albrant auf den 13. Platz in der Einzelwertung. Zusammen mit Karl Schultz, Helmut Rethemeier und Otto Ammermann erhielt Blöcker hinter der Mannschaft aus den Vereinigten Staaten die Silbermedaille. 1978 traten Blöcker und Albrant noch einmal gemeinsam an und gewannen zusammen mit Otto Ammermann, Harry Klugmann und Helmut Rethemeier die Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft. Der Boykott verhinderte seinen Start bei den Olympischen Spielen 1980. Beim ersatzweise ausgetragenen Festival in Fontainebleau war Blöcker Einzelreiter und kam mit Contrast auf den 27. Rang. 1982 ritt Blöcker auf Ladad bei der Weltmeisterschaft und gewann mit Helmut Rethemeier, Dietmar Hogrefe und Rüdiger Schwarz die Silbermedaille in der Mannschaftswertung. Ende der 1980er Jahre hatte Blöcker mit der 1976 geborenen Fuchsstute Feine Dame ein Pferd, mit dem er noch erfolgreicher werden sollte als mit Albrant in den 1970er Jahren. Bei den Olympischen Spielen 1988 war er allerdings nur als Ersatzreiter dabei. Von 1989 bis 1991 belegten Blöcker und Feine Dame dreimal den zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Bei der Weltmeisterschaft 1990 gewann er zusammen mit Edith Beine, Marina Loheit und Matthias Baumann die Bronzemedaille. 1992 in Barcelona traten Blöcker und Feine Dame zu Blöckers zweitem Olympiastart an. Die beiden gewannen in der Einzelwertung die Silbermedaille hinter dem Australier Matthew Ryan. In der Mannschaftswertung siegte Australien vor Neuseeland, zusammen mit Matthias Baumann, Ralf Ehrenbrink und Cord Mysegaes gewann Blöcker die Bronzemedaille. Nach den Olympischen Spielen 1992 beendete Feine Dame ihre Karriere. Dafür erhielt er am 23. Juni 1993 das Silberne Lorbeerblatt.[1] Blöcker startete 1996 in Atlanta auf Kiwi Dream in der Einzelwertung und belegte den 16. Platz. 1997 erreichte Blöcker noch einmal den zweiten Platz bei der Deutschen Meisterschaft. Beim Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes begann Blöcker 1969 als Verkaufsreiter. Hier war er bis 2006 beschäftigt, bei den Körungen des Verbandes war er viele Jahre lang für das Freispringen verantwortlich. Noch bis 2012 war er für den Holsteiner Verband als Trainingsleiter der Stationsprüfungen bei den Stutenprüfungen tätig. 2008 wurde Herbert Blöcker zusammen mit Feine Dame in die Hall of Fame der internationalen Vereinigung der Vielseitigkeitsreiter aufgenommen.[2] Er starb im Februar 2014 an einer Krebserkrankung. /// Standort Wimregal GAD-0177 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Postkarte Sonja Ziemann (1926-2020) & Rudolf Prack (1905-1981)

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. A5 Postkarte von Sonja Ziemann und Rudolf Prack, unsigniert. /// Rudolf Amon Prack (* 2. August 1905 in Wien, Österreich-Ungarn; ? 2. Dezember 1981 ebenda) war österreichischer Schauspieler. Der Sohn des Postbeamten Rudolf Prack (1879-1922) und dessen Ehefrau Melanie Elisabeth (1883-1976) besuchte nach dem Realgymnasium die Handelsakademie. Er wurde Bankangestellter, um den Besuch des 1929 gegründeten, damals offiziell noch nicht so genannten Max-Reinhardt-Seminars zu finanzieren. Nach seiner Schauspielausbildung spielte er kurz am 1924 bis 1933 von Max Reinhardt und 1933 bis 1935 von Otto Preminger geleiteten Theater in der Josefstadt in Wien. Seinen ersten Film drehte Prack 1937. Es folgten von 1938 bis 1945 einige dem NS-Regime genehme Filme der Wien-Film, die für ihn jedoch noch nicht den großen Erfolg bedeuteten. Seit Juli 1938 war Rudolf Prack Mitglied der SA im Range eines Sturmmannes, er war in dieser Eigenschaft auch am Reichsparteitag 1938 in Nürnberg zugegen. NSDAP-Mitglied war Prack jedoch laut seiner im Februar 1939 ausgestellten SA-Stammrolle nicht. Er stand 1944 in der Gottbegnadeten-Liste des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda.[1][2] Den Durchbruch schaffte er 1950 mit dem Film Schwarzwaldmädel, als in den Jahren des westdeutschen Wirtschaftswunders das Genre des Heimatfilms immer populärer wurde. Endgültig zum Star wurde er 1951 mit Grün ist die Heide. Seine Filmrollen trugen ihm den Ruf ein, der ?meistgeküsste Mann des deutschen Films? zu sein. Obwohl Rudolf Prack zu dieser Zeit bereits um die 50 war und viele seiner Partnerinnen, darunter mehrmals Sonja Ziemann, über 20 Jahre jünger waren als er, wurde der Altersunterschied nie zum Filmthema. In den Jahren 1949 und 1950 erhielt Prack einen Bambi. Er arbeitete auch als Fernsehschauspieler, zum Beispiel von 1967 bis 1969 als Landarzt der Serie Landarzt Dr. Brock. Mit der unsympathischen Rolle in Jesus von Ottakring, einem 1976 verfilmten Theaterstück von Wilhelm Pellert und Helmut Korherr, zeigte er sich auch von einer anderen Seite. Zudem betätigte er sich als Autor von Kurzgeschichten und Hörspielen. Privatleben Rudolf Prack war mit Maria Heinisch (15. Oktober 1904 - 17. Jänner 1974) verheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder, Adelheid und Michael, und bewohnte nach 1945 eine Villa im 13. Wiener Gemeindebezirk, Hietzing, in der Stoesslgasse 15 (Ecke Kupelwiesergasse) im Bezirksteil Unter-St.-Veit (im gleichen Bezirksteil hatte damals auch Hans Moser seine Villa), direkt neben dem Hügelpark. Prack starb 1981 an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde auf dem Hietzinger Friedhof im Grab Gruppe 50, Nummer 37, im Grab seiner Eltern und seiner Frau bestattet. Das Grab ist auf Friedhofsdauer gewidmet.[3] Prack, dem nachgesagt wird, ?der Liebhaber des deutschen und österreichischen Nachkriegsfilms schlechthin? gewesen zu sein, hat sich angeblich als ?Frauenheld wider Willen? bezeichnet.[4] /// Sonja Alice Selma Toni Ziemann war eine deutsche Schauspielerin, Tänzerin und Sängerin. In den 1950er Jahren war sie, häufig an der Seite ihres Kollegen Rudolf Prack besetzt, eine der beliebtesten Schauspielerinnen Deutschlands. Zu ihren größten Erfolgen zählen die Heimatfilme Schwarzwaldmädel und Grün ist die Heide. Geboren: 8. Februar 1926, Eichwalde Gestorben: 17. Februar 2020 Ehepartner: Charles Regnier (verh. 1989-2001), Marek Hlasko (verh. 1961-1969), Rudolf Hambach (verh. 1952-1956 /// Standort Wimregal GAD-0173 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Alte Postkarte Rudolf Prack (1905-1981 Schauspieler)

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte von Rudolf Prack , unsigniert. /// Rudolf Anton Prack (* 2. August 1905 in Wien; ? 2. Dezember 1981 ebenda) war österreichischer Schauspieler. Der Sohn des Postbeamten Rudolf Prack (? März 1922 als 43-Jähriger) und dessen Ehefrau Melanie Elisabeth (7. April 1883-12. Juni 1976) besuchte nach dem Realgymnasium die Handelsakademie. Er wurde Bankangestellter, um den Besuch des 1929 gegründeten, damals offiziell noch nicht so genannten Max-Reinhardt-Seminars zu finanzieren. Nach seiner Schauspielausbildung spielte er kurz am 1924 bis 1933 von Max Reinhardt und 1933 bis 1935 von Otto Preminger geleiteten Theater in der Josefstadt in Wien. Seinen ersten Film drehte Prack 1937. Es folgten von 1938 bis 1945 einige dem NS-Regime genehme Filme der Wien-Film GmbH, die für ihn jedoch noch nicht den großen Erfolg bedeuteten. In Lehmanns Wiener Adressbuch war Prack 1938 nicht eingetragen. In den Ausgaben 1939 bis 1942 (den letzten erschienenen) war er mit der Adresse 14., Hadikgasse 12, verzeichnet und damit von 1940/1941 an unmittelbarer Nachbar der hierher übersiedelten Schauspielschule des Burgtheaters, die seit 1945 Max-Reinhardt-Seminar genannt wird. Den Durchbruch schaffte er 1950 mit dem Film Schwarzwaldmädel, als in den Jahren des westdeutschen Wirtschaftswunders das Genre des Heimatfilms immer populärer wurde. Endgültig zum Star wurde er 1951 mit Grün ist die Heide. Seine Filmrollen trugen ihm den Ruf ein, der ?meistgeküsste Mann des deutschen Films? zu sein. Obwohl Rudolf Prack zu dieser Zeit bereits um die 50 war und viele seiner Partnerinnen, darunter mehrmals Sonja Ziemann, über 20 Jahre jünger waren als er, wurde der Altersunterschied nie zum Filmthema. In den Jahren 1949 und 1950 erhielt Prack einen Bambi. Er arbeitete auch als Fernsehschauspieler, zum Beispiel von 1967 bis 1969 als Landarzt der Serie Landarzt Dr. Brock. Mit der unsympathischen Rolle in Jesus von Ottakring, einem 1976 verfilmten Theaterstück von Wilhelm Pellert und Helmut Korherr, zeigte er sich auch von einer anderen Seite. Zudem betätigte er sich als Autor von Kurzgeschichten und Hörspielen. Prack war mit Maria Heinisch (15. Oktober 1904-17. Jänner 1974) verheiratet. Das Paar hatte zwei Kinder, Adelheid und Michael. Es bewohnte nach 1945 eine Villa im 13. Wiener Gemeindebezirk, Hietzing, in der Stoesslgasse 15 (Ecke Kupelwiesergasse) im Bezirksteil Unter-St.-Veit (im gleichen Bezirksteil hatte damals auch Hans Moser seine Villa), direkt neben dem Hügelpark. Rudolf Prack starb 1981 an den Folgen einer Lungenentzündung. Er wurde auf dem Hietzinger Friedhof im Grab Gruppe 50, Nummer 37, im Grab seiner Eltern und seiner Frau bestattet. Das Grab ist auf Friedhofsdauer gewidmet. Prack, dem nachgesagt wird, ?der Liebhaber des deutschen und österreichischen Nachkriegsfilms schlechthin? gewesen zu sein, hat sich angeblich als ?Frauenheld wider Willen? bezeichnet.[2] /// Standort Wimregal GAD-0172 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Günther Maria Halmer /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar