Manuskripte & Papierantiquitäten, hermann grab, Signiert (88 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (11)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (1)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (88)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (88)

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Original Autogramm Käthe Dorsch (1890-1957) /// Autograph signiert signed signee

Verlag: Junge Film Union

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Käthe Dorsch bildseitig mit blauer Tinte signiert umseitig Abriebe und Spuren von Albummontage /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Käthe Dorsch (* 29. Dezember 1890 in Neumarkt in der Oberpfalz als Katharina Dorsch; ? 25. Dezember 1957 in Wien) war eine deutsche Schauspielerin. Leben Am 29. Dezember 1890 um 17:30 Uhr wurde Katharina Dorsch als Tochter des Lebkuchenbäckers Christoph Dorsch und seiner Ehefrau Magdalena Dorsch, geborene Lindl, in Neumarkt in der Oberpfalz in der Unteren Marktstraße 26 geboren.[1] 1893 zog die Familie Dorsch von Neumarkt nach Nürnberg. 1901 starb der Vater.[2] Sie besuchte die Handelsschule, erhielt Klavierunterricht und sang fünfzehnjährig im Extrachor des Stadttheaters Nürnberg bei einer Aufführung von Die Meistersinger von Nürnberg. In Nürnberg, dann in Hanau und Mannheim hatte sie vor allem in Operetten weitere Auftritte. Ihre erste große Rolle als Ännchen in Max Halbes Drama Jugend erhielt sie als Einspringerin für eine erkrankte Kollegin. Trotz ihrer eigentlich ablehnenden Haltung gegenüber der Operette entschloss sich Käthe Dorsch 1908 aus wirtschaftlichen Gründen, ein Engagement als Operettensoubrette in Mainz anzunehmen, und ging 1911 nach Berlin an das Neue Operettentheater. Weitere Engagements in Berlin erhielt sie am Residenztheater in der Blumenstraße, am Lessingtheater, am Deutschen Theater und am Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. 1927 ging sie als Schauspielerin nach Wien und wirkte dort unter anderem am Volkstheater. Einen ihrer größten Erfolge feierte sie dann doch im Bereich der Operette an der Seite von Richard Tauber in der Titelrolle von Franz Lehárs Operette Friederike, die am 4. Oktober 1928 im Berliner Metropol-Theater uraufgeführt wurde. Im Jahr 1929 wurde Käthe Dorsch zum Vorstandsmitglied der neu gegründeten Vereinigung Berliner Bühnenkünstler gewählt.[3] 1936 holte Gustaf Gründgens sie ans Staatstheater in Berlin; von 1939 bis zu ihrem Tod war sie Mitglied des Burgtheaters in Wien. Dorsch stand 1944 in der Gottbegnadeten-Liste des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda.[4] Ab 1946 spielte sie auch wieder an Berliner Bühnen. Als Filmschauspielerin hatte sie bereits 1913 eine erste kleine Nebenrolle in dem Stummfilm Wenn die Taxe springt und wirkte bis 1924 in zahlreichen Filmen mit. Dann folgte eine Drehpause bis 1930, als der Tonfilm ihr bessere Ausdrucksmöglichkeiten bot. Sie verkörperte einige bedeutende Frauenfiguren wie Maria Theresia in Trenck, der Pandur und Caroline Neuber in Komödianten. 1920 heiratete sie in Berlin ihren Filmkollegen Harry Liedtke, von dem sie am 5. Januar 1927 rechtskräftig geschieden wurde.[5] Sie blieb ihm über die Scheidung hinaus verbunden; seine Ermordung 1945 durch marodierende Sowjetsoldaten überwand sie nie.[6] Ihre zeitweilige enge Beziehung zu Hermann Göring nutzte sie später für Interventionen zugunsten ?rassisch? oder politisch verfolgter Kollegen[7] wie zum Beispiel des Kabarettisten Werner Finck, der 1935 aus dem KZ Esterwegen freikam.[8] 1946 ohrfeigte Dorsch öffentlich den damals 24-jährigen Theaterkritiker des Berliner Kuriers, Wolfgang Harich, wegen einer schlechten Kritik. 1951 ohrfeigte sie Alexander Trojan, weil er sich über Personen, die im Sternzeichen Steinbock geboren waren, lustig gemacht hatte.[9] 1956 löste sie ein größeres Medienecho aus, als sie auch den österreichischen Theaterkritiker Hans Weigel vor dessen Wiener Stammcafé ohrfeigte.[10] In dem von Weigel daraufhin angestrengten Theaterprozess - Weigel ließ sich vom späteren Justizminister Christian Broda vertreten[11] - wurde sie zu 500 Schilling Strafe verurteilt.[12] 1957 war sie bereits schwer erkrankt, als sie am Wiener Burgtheater in Maria Stuart die Elisabeth an der Seite von Paula Wessely als Maria spielte. Mit dieser Produktion nahm sie Anfang Oktober des Jahres bei den Berliner Festwochen ?triumphalen?[13] Abschied von der Bühne.[14][15] Am ersten Weihnachtsfeiertag 1957 erlag Käthe Dorsch im Alter von fast 67 Jahren in einer Wiener Klinik einem Leberleiden.[6][16][17] Käthe Dorsch, der ?das gesamte Theater der Welt? gehörte,[16] wurde nach Überführung des Leichnams am 30. Dezember 1957[18] auf dem Friedhof der Dorfkirche Pieskow am Scharmützelsee im Grab ihrer Mutter bestattet. Ein Gedenkstein befindet sich auf dem Friedhof Dahlem. Ihre Hinterlassenschaft bestimmte sie für die Errichtung einer (noch heute bestehenden) ?Stiftung zur Unterstützung von bedürftigen Angehörigen künstlerischer Berufe?, der Käthe-Dorsch-Stiftung in Berlin-Charlottenburg. Die von ihr 1938 erworbene Liegenschaft in Schörfling am Attersee, die später Dorschvilla genannt wurde, beherbergt heute eine Kunstgalerie.[19] /// Standort Wimregal GAD-0022 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Käthe Dorsch (1890-1957) /// Autograph signiert signed signee

Verlag: Foto Bin Film Foto Verlag A3700/1

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Käthe Dorsch bildseitig mit blauer Tinte signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Käthe Dorsch (* 29. Dezember 1890 in Neumarkt in der Oberpfalz als Katharina Dorsch; ? 25. Dezember 1957 in Wien) war eine deutsche Schauspielerin. Leben Am 29. Dezember 1890 um 17:30 Uhr wurde Katharina Dorsch als Tochter des Lebkuchenbäckers Christoph Dorsch und seiner Ehefrau Magdalena Dorsch, geborene Lindl, in Neumarkt in der Oberpfalz in der Unteren Marktstraße 26 geboren.[1] 1893 zog die Familie Dorsch von Neumarkt nach Nürnberg. 1901 starb der Vater.[2] Sie besuchte die Handelsschule, erhielt Klavierunterricht und sang fünfzehnjährig im Extrachor des Stadttheaters Nürnberg bei einer Aufführung von Die Meistersinger von Nürnberg. In Nürnberg, dann in Hanau und Mannheim hatte sie vor allem in Operetten weitere Auftritte. Ihre erste große Rolle als Ännchen in Max Halbes Drama Jugend erhielt sie als Einspringerin für eine erkrankte Kollegin. Trotz ihrer eigentlich ablehnenden Haltung gegenüber der Operette entschloss sich Käthe Dorsch 1908 aus wirtschaftlichen Gründen, ein Engagement als Operettensoubrette in Mainz anzunehmen, und ging 1911 nach Berlin an das Neue Operettentheater. Weitere Engagements in Berlin erhielt sie am Residenztheater in der Blumenstraße, am Lessingtheater, am Deutschen Theater und am Schauspielhaus am Gendarmenmarkt. 1927 ging sie als Schauspielerin nach Wien und wirkte dort unter anderem am Volkstheater. Einen ihrer größten Erfolge feierte sie dann doch im Bereich der Operette an der Seite von Richard Tauber in der Titelrolle von Franz Lehárs Operette Friederike, die am 4. Oktober 1928 im Berliner Metropol-Theater uraufgeführt wurde. Im Jahr 1929 wurde Käthe Dorsch zum Vorstandsmitglied der neu gegründeten Vereinigung Berliner Bühnenkünstler gewählt.[3] 1936 holte Gustaf Gründgens sie ans Staatstheater in Berlin; von 1939 bis zu ihrem Tod war sie Mitglied des Burgtheaters in Wien. Dorsch stand 1944 in der Gottbegnadeten-Liste des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda.[4] Ab 1946 spielte sie auch wieder an Berliner Bühnen. Als Filmschauspielerin hatte sie bereits 1913 eine erste kleine Nebenrolle in dem Stummfilm Wenn die Taxe springt und wirkte bis 1924 in zahlreichen Filmen mit. Dann folgte eine Drehpause bis 1930, als der Tonfilm ihr bessere Ausdrucksmöglichkeiten bot. Sie verkörperte einige bedeutende Frauenfiguren wie Maria Theresia in Trenck, der Pandur und Caroline Neuber in Komödianten. 1920 heiratete sie in Berlin ihren Filmkollegen Harry Liedtke, von dem sie am 5. Januar 1927 rechtskräftig geschieden wurde.[5] Sie blieb ihm über die Scheidung hinaus verbunden; seine Ermordung 1945 durch marodierende Sowjetsoldaten überwand sie nie.[6] Ihre zeitweilige enge Beziehung zu Hermann Göring nutzte sie später für Interventionen zugunsten ?rassisch? oder politisch verfolgter Kollegen[7] wie zum Beispiel des Kabarettisten Werner Finck, der 1935 aus dem KZ Esterwegen freikam.[8] 1946 ohrfeigte Dorsch öffentlich den damals 24-jährigen Theaterkritiker des Berliner Kuriers, Wolfgang Harich, wegen einer schlechten Kritik. 1951 ohrfeigte sie Alexander Trojan, weil er sich über Personen, die im Sternzeichen Steinbock geboren waren, lustig gemacht hatte.[9] 1956 löste sie ein größeres Medienecho aus, als sie auch den österreichischen Theaterkritiker Hans Weigel vor dessen Wiener Stammcafé ohrfeigte.[10] In dem von Weigel daraufhin angestrengten Theaterprozess - Weigel ließ sich vom späteren Justizminister Christian Broda vertreten[11] - wurde sie zu 500 Schilling Strafe verurteilt.[12] 1957 war sie bereits schwer erkrankt, als sie am Wiener Burgtheater in Maria Stuart die Elisabeth an der Seite von Paula Wessely als Maria spielte. Mit dieser Produktion nahm sie Anfang Oktober des Jahres bei den Berliner Festwochen ?triumphalen?[13] Abschied von der Bühne.[14][15] Am ersten Weihnachtsfeiertag 1957 erlag Käthe Dorsch im Alter von fast 67 Jahren in einer Wiener Klinik einem Leberleiden.[6][16][17] Käthe Dorsch, der ?das gesamte Theater der Welt? gehörte,[16] wurde nach Überführung des Leichnams am 30. Dezember 1957[18] auf dem Friedhof der Dorfkirche Pieskow am Scharmützelsee im Grab ihrer Mutter bestattet. Ein Gedenkstein befindet sich auf dem Friedhof Dahlem. Ihre Hinterlassenschaft bestimmte sie für die Errichtung einer (noch heute bestehenden) ?Stiftung zur Unterstützung von bedürftigen Angehörigen künstlerischer Berufe?, der Käthe-Dorsch-Stiftung in Berlin-Charlottenburg. Die von ihr 1938 erworbene Liegenschaft in Schörfling am Attersee, die später Dorschvilla genannt wurde, beherbergt heute eine Kunstgalerie.[19] /// Standort Wimregal PKis-Box73-U029 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Autogrammkarte Peter Steiner

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Peter Steiner, Pre-Print /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Gerda Steiner-Paltzer (* 27. Juni 1933 in München; 30. November 2020[1]) war eine bayerische Volksschauspielerin. Steiner-Paltzer entstammt einer Musikerfamilie, bereits im Alter von fünf Jahren begleitete sie ihre Mutter auf Gesangstourneen im In- und Ausland. Nach der Schule studierte sie am Trapp'schen Konservatorium Gesang und Gitarre. 1952, im Alter von 19 Jahren, wurde sie zur Bräu-Rosl auf dem Oktoberfest gewählt. Im gleichen Jahr heiratete sie den Schauspieler Peter Steiner, mit ihm hatte sie zwei Kinder Gerda und Peter. Mit ihrem Mann trat sie als die Geschwister Steiner u. a. im damals überregional bekannten Theater am Platzl auf. Nach 13 Jahren wurde ihre Ehe mit Peter Steiner geschieden, beruflich blieben sie jedoch eng verbunden. 1969 heiratete sie den Musiker Hermann Paltzer. Mit ihm und zwei weiteren Musikern tourte sie als Gerda Steiner und das Isar-Trio. Ab Mitte der 1980er Jahre wurde Steiner-Paltzer mit Peter Steiners Theaterstadl einem größeren Publikum bekannt, zu dessen Ensemble sie bis zum Jahr 1998 gehörte. Danach gehörte sie von 2005 bis 2013 zum Ensemble des Berchtesgadener Bauerntheaters. Steiner-Paltzer lebte in Gendorf und starb am 30. November 2020 im Alter von 87 Jahren. Sie ruht auf dem Friedhof von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting.[2] /// Peter Steiner (* 6. September 1927 in München; 22. Dezember 2008 ebenda) war ein deutscher Volksschauspieler. Peter Steiner wuchs in einer Münchner Künstlerfamilie auf. Seine Vorfahren waren aus Ungarn; der Vater, ein Kaufmann, spielte und sang ungarische Volksweisen, seine Mutter war Schauspielerin. Peter Steiner begann seine Karriere nach dem Zweiten Weltkrieg. Während des Krieges war er zum Fronttheater abgestellt. Nach Kriegsende absolvierte er dann seine Ausbildung an der renommierten Münchner Otto-Falckenberg-Schule mit Auszeichnung. Ursprünglich hatte er nach Wunsch seiner Eltern den Beruf des Elektrikers erlernt. Danach schlug er sich als Kellner und Koch durch und arbeitete nach Feierabend als Spielleiter im Volkstheater Markenzeller, wo Erni Singerl und Weiß Ferdl ihre ersten Erfolge feierten. Im Jahr 1943 wurde er dann für das Residenztheater engagiert, seit 1950 gehörte er zum Ensemble der bekannten Münchener Volksbühne Platzl. Dort trat er neben Weiß Ferdl, Michl Lang oder Erni Singerl auf. Anfang der sechziger Jahre bekam Peter Steiner ersten Kontakt zum Fernsehen. Von da an trat er in vielen Fernsehproduktionen (u. a. Komödienstadel oder Königlich Bayerisches Amtsgericht) auf. Als Franz Marischka 1972 seinen in der bayerischen Bergwelt spielenden Erotikfilm Liebesgrüße aus der Lederhose plante, suchte er nach einem typischen bayerischen Mannsbild, eben einen Saisongockel". Nach einem Tipp von Elfie Pertramer entschied er sich für Peter Steiner, dessen Kinofilmrollen seither für ein Jahrzehnt auf den immer gleichen Charakter festgelegt waren.[1] 1983 eröffnete Peter Steiner mit seiner zweiten Frau in München-Giesing Peter Steiners Theaterstadl", mit dem er schnell bundesweite Popularität erlangte. Dieser Theater-Stadl" hatte seinen Sitz in der Gaststätte Zur Freundschaft, die von Peter Steiner, seiner Frau und seiner Tochter Gerda betrieben wurde. 1985 übernahm Peter Steiners Tochter Gerda, die bereits seit ihrem 15. Lebensjahr mit ihrem Vater auf der Bühne stand und mit der er einige Alben aufnahm, die geschäftliche Leitung. Von 1993 bis 1997 war das gesamte Ensemble des Stadls in der Fernsehserie Zum Stanglwirt zu sehen. 1998 wurde das Stammhaus von Peter Steiners Theaterstadl" in München geschlossen. Seitdem war das Ensemble mit ständig wechselndem Programm auf weitläufigen Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz unterwegs. Die Stücke sind vor allem auf leichte Unterhaltung angelegt und spielen meist im bäuerlichen Milieu Oberbayerns. Über 100 Stücke wurden seit 1990 für das Fernsehen aufgezeichnet, zu den bekanntesten gehören Die Lügenglocke und Sei net so dumm, Opa. Im Lauf seiner Theaterkarriere verfasste er selbst mehrere Stücke, sowie auch die Liedtexte zu auf Schallplatte bzw. CD veröffentlichten Musikproduktionen. Privates 1953 wurde Steiners Tochter Gerda Steiner geboren, die er gemeinsam mit seiner ersten Frau Gerda Steiner-Paltzer hatte, 1960 kam ihr Sohn Peter Steiner junior zur Welt. 1965 heiratete Steiner seine zweite Frau Rosemarie, genannt Sissi, mit der er später zwei Töchter bekam. Mit seiner 23 Jahre jüngeren Bühnenpartnerin Marita Schlemmer hat er die 1968 geborene nichteheliche Tochter Martina.[2] Steiner starb am 22. Dezember 2008 im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts, den er in seinem Haus in München erlitten hatte.[3] Am 16. Januar 2009 wurde Peter Steiner auf dem alten Teil des Friedhofs München-Riem beerdigt. Sein Urnen-Grab befindet sich in Reihe 16.[4] /// Standort Wimregal GAD-0289ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Postkarte Peter Steiner

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Peter Steiner, Pre-Print /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Gerda Steiner-Paltzer (* 27. Juni 1933 in München; ? 30. November 2020[1]) war eine bayerische Volksschauspielerin. Steiner-Paltzer entstammt einer Musikerfamilie, bereits im Alter von fünf Jahren begleitete sie ihre Mutter auf Gesangstourneen im In- und Ausland. Nach der Schule studierte sie am Trapp?schen Konservatorium Gesang und Gitarre. 1952, im Alter von 19 Jahren, wurde sie zur Bräu-Rosl auf dem Oktoberfest gewählt. Im gleichen Jahr heiratete sie den Schauspieler Peter Steiner, mit ihm hatte sie zwei Kinder Gerda und Peter. Mit ihrem Mann trat sie als die Geschwister Steiner u. a. im damals überregional bekannten Theater am Platzl auf. Nach 13 Jahren wurde ihre Ehe mit Peter Steiner geschieden, beruflich blieben sie jedoch eng verbunden. 1969 heiratete sie den Musiker Hermann Paltzer. Mit ihm und zwei weiteren Musikern tourte sie als Gerda Steiner und das Isar-Trio. Ab Mitte der 1980er Jahre wurde Steiner-Paltzer mit Peter Steiners Theaterstadl einem größeren Publikum bekannt, zu dessen Ensemble sie bis zum Jahr 1998 gehörte. Danach gehörte sie von 2005 bis 2013 zum Ensemble des Berchtesgadener Bauerntheaters. Steiner-Paltzer lebte in Gendorf und starb am 30. November 2020 im Alter von 87 Jahren. Sie ruht auf dem Friedhof von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting.[2] /// Peter Steiner (* 6. September 1927 in München; ? 22. Dezember 2008 ebenda) war ein deutscher Volksschauspieler. Peter Steiner wuchs in einer Münchner Künstlerfamilie auf. Seine Vorfahren waren aus Ungarn; der Vater, ein Kaufmann, spielte und sang ungarische Volksweisen, seine Mutter war Schauspielerin. Peter Steiner begann seine Karriere nach dem Zweiten Weltkrieg. Während des Krieges war er zum Fronttheater abgestellt. Nach Kriegsende absolvierte er dann seine Ausbildung an der renommierten Münchner Otto-Falckenberg-Schule mit Auszeichnung. Ursprünglich hatte er nach Wunsch seiner Eltern den Beruf des Elektrikers erlernt. Danach schlug er sich als Kellner und Koch durch und arbeitete nach Feierabend als Spielleiter im Volkstheater Markenzeller, wo Erni Singerl und Weiß Ferdl ihre ersten Erfolge feierten. Im Jahr 1943 wurde er dann für das Residenztheater engagiert, seit 1950 gehörte er zum Ensemble der bekannten Münchener Volksbühne Platzl. Dort trat er neben Weiß Ferdl, Michl Lang oder Erni Singerl auf. Anfang der sechziger Jahre bekam Peter Steiner ersten Kontakt zum Fernsehen. Von da an trat er in vielen Fernsehproduktionen (u. a. Komödienstadel oder Königlich Bayerisches Amtsgericht) auf. Als Franz Marischka 1972 seinen in der bayerischen Bergwelt spielenden Erotikfilm Liebesgrüße aus der Lederhose plante, suchte er ?nach einem typischen bayerischen Mannsbild, eben einen Saisongockel? Nach einem Tipp von Elfie Pertramer entschied er sich für Peter Steiner, dessen Kinofilmrollen seither für ein Jahrzehnt auf den immer gleichen Charakter festgelegt waren.[1] 1983 eröffnete Peter Steiner mit seiner zweiten Frau in München-Giesing ?Peter Steiners Theaterstadl?, mit dem er schnell bundesweite Popularität erlangte. Dieser ?Theater-Stadl? hatte seinen Sitz in der Gaststätte Zur Freundschaft, die von Peter Steiner, seiner Frau und seiner Tochter Gerda betrieben wurde. 1985 übernahm Peter Steiners Tochter Gerda, die bereits seit ihrem 15. Lebensjahr mit ihrem Vater auf der Bühne stand und mit der er einige Alben aufnahm, die geschäftliche Leitung. Von 1993 bis 1997 war das gesamte Ensemble des Stadls in der Fernsehserie Zum Stanglwirt zu sehen. 1998 wurde das Stammhaus von ?Peter Steiners Theaterstadl? in München geschlossen. Seitdem war das Ensemble mit ständig wechselndem Programm auf weitläufigen Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz unterwegs. Die Stücke sind vor allem auf leichte Unterhaltung angelegt und spielen meist im bäuerlichen Milieu Oberbayerns. Über 100 Stücke wurden seit 1990 für das Fernsehen aufgezeichnet, zu den bekanntesten gehören Die Lügenglocke und Sei net so dumm, Opa. Im Lauf seiner Theaterkarriere verfasste er selbst mehrere Stücke, sowie auch die Liedtexte zu auf Schallplatte bzw. CD veröffentlichten Musikproduktionen. Privates 1953 wurde Steiners Tochter Gerda Steiner geboren, die er gemeinsam mit seiner ersten Frau Gerda Steiner-Paltzer hatte, 1960 kam ihr Sohn Peter Steiner junior zur Welt. 1965 heiratete Steiner seine zweite Frau Rosemarie, genannt Sissi, mit der er später zwei Töchter bekam. Mit seiner 23 Jahre jüngeren Bühnenpartnerin Marita Schlemmer hat er die 1968 geborene nichteheliche Tochter Martina.[2] Steiner starb am 22. Dezember 2008 im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts, den er in seinem Haus in München erlitten hatte.[3] Am 16. Januar 2009 wurde Peter Steiner auf dem alten Teil des Friedhofs München-Riem beerdigt. Sein Urnen-Grab befindet sich in Reihe 16.[4] /// Standort Wimregal GAD-0144 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Werner Kreindl (1927-1992) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Alte Schwarzweiss-Postkarte von Werner Kreindl bildseitig mit blauem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Werner Kreindl (* 20. Oktober 1927 in Wels; ? 6. Juni 1992 in Vöcklabruck) war ein österreichischer Schauspieler. Der Theaterschauspieler Kreindl wuchs im oberösterreichischen Vöcklabruck auf und war schon früh am Bühnenberuf interessiert. Seinen diesbezüglichen Avancen stand jedoch der Wehrdienst entgegen, bei dem er sich gegen Ende des Krieges als 17-Jähriger einen Kopfschuss zuzog, von dem er sich allerdings bald erholte. Werner Kreindl studierte in Wien Germanistik und Theaterwissenschaften und stand während dieser Zeit einem Studententheater vor. Nach Engagements in Wien und Graz erwarb er sich bald einen Ruf als Charakterdarsteller und wurde am Wiener Burgtheater verpflichtet. Weitere Stationen seiner Laufbahn waren Bonn, München, Darmstadt, Berlin und Hamburg. ?Die Hungrigen nach Macht zeichneten hier seinen künstlerischen Weg, die Tückischen oder Listigen.?[1] Sein Sohn Michael (* 1965) ist Regisseur.[2][3] Grabstätte von Werner Kreindl In den 1960er Jahren wurde er fürs Fernsehen entdeckt. Besonders erwähnenswert sind der Mehrteiler Nobile - Sieben Wochen auf dem Eis (1967) und der Fernsehfilm Der Reichstagsbrandprozess, in dem er die Rolle Hermann Görings übernahm. Daneben spielte er im historischen Fernsehspiel Die rote Kapelle, im Krimi Der Monddiamant, im Thriller Das schöne Ende dieser Welt sowie in Verfilmungen anspruchsvoller Stoffe wie Das Eichmann-Protokoll, Theaterblut, Das heilige Experiment sowie dem Politthriller Auf den Tag genau. In der Verfilmung von Der Schüler Gerber spielte er 1981 den Lehrer Artur Kupfer. Für diese darstellerische Leistung erhielt Kreindl das Filmband in Gold. Im gleichen Jahr gehörte er zum Kreis der deutschsprachigen Schauspieler in dem US-amerikanischen Fernsehvierteiler Holocaust, wo er an der Seite von Meryl Streep und James Woods spielte. Des Weiteren war er in Gastrollen von Krimiserien wie Der Alte und Derrick zu sehen. In der Krimiserie SOKO 5113 wurde Kreindl 1978 einem breiten Publikum bekannt. Neben anderen Krimiserien (Tatort, Der Kommissar) spielte er im ZDF-Vorabendprogramm bis zu seinem Tode den Leiter der SOKO, Hauptkommissar Karl Göttmann. Insgesamt wirkte er in 123 Folgen mit. Zum Zeitpunkt seines Todes war bereits die zehnte Folge der 12. Staffel abgedreht, in deren elfter Folge er als Leiter der SOKO abgelöst werden, in den Innendienst versetzt und zum Kriminaldirektor aufsteigen sollte. Werner Kreindl war in dritter Ehe mit der Übersetzerin Irène Kuhn und in vierter Ehe mit der Schauspielerin Diana Körner verheiratet. Er starb am 6. Juni 1992 in der Vöcklabrucker Katastralgemeinde Wagrain im Alter von 64 Jahren an einem Herzinfarkt. Seine Grabstelle befindet sich auf dem Friedhof Bogenhausen in München (Grab Mauer rechts 12a).[4] /// Standort Wimregal GAD-10.356 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Gerda Steiner /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Gerda Steiner bildseitig mit goldenem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "Herzlich" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Gerda Steiner-Paltzer (* 27. Juni 1933 in München; ? 30. November 2020[1]) war eine bayerische Volksschauspielerin. Steiner-Paltzer entstammt einer Musikerfamilie, bereits im Alter von fünf Jahren begleitete sie ihre Mutter auf Gesangstourneen im In- und Ausland. Nach der Schule studierte sie am Trapp?schen Konservatorium Gesang und Gitarre. 1952, im Alter von 19 Jahren, wurde sie zur Bräu-Rosl auf dem Oktoberfest gewählt. Im gleichen Jahr heiratete sie den Schauspieler Peter Steiner, mit ihm hatte sie zwei Kinder Gerda und Peter. Mit ihrem Mann trat sie als die Geschwister Steiner u. a. im damals überregional bekannten Theater am Platzl auf. Nach 13 Jahren wurde ihre Ehe mit Peter Steiner geschieden, beruflich blieben sie jedoch eng verbunden. 1969 heiratete sie den Musiker Hermann Paltzer. Mit ihm und zwei weiteren Musikern tourte sie als Gerda Steiner und das Isar-Trio. Ab Mitte der 1980er Jahre wurde Steiner-Paltzer mit Peter Steiners Theaterstadl einem größeren Publikum bekannt, zu dessen Ensemble sie bis zum Jahr 1998 gehörte. Danach gehörte sie von 2005 bis 2013 zum Ensemble des Berchtesgadener Bauerntheaters. Steiner-Paltzer lebte in Gendorf und starb am 30. November 2020 im Alter von 87 Jahren. Sie ruht auf dem Friedhof von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting.[2] /// Peter Steiner (* 6. September 1927 in München; ? 22. Dezember 2008 ebenda) war ein deutscher Volksschauspieler. Peter Steiner wuchs in einer Münchner Künstlerfamilie auf. Seine Vorfahren waren aus Ungarn; der Vater, ein Kaufmann, spielte und sang ungarische Volksweisen, seine Mutter war Schauspielerin. Peter Steiner begann seine Karriere nach dem Zweiten Weltkrieg. Während des Krieges war er zum Fronttheater abgestellt. Nach Kriegsende absolvierte er dann seine Ausbildung an der renommierten Münchner Otto-Falckenberg-Schule mit Auszeichnung. Ursprünglich hatte er nach Wunsch seiner Eltern den Beruf des Elektrikers erlernt. Danach schlug er sich als Kellner und Koch durch und arbeitete nach Feierabend als Spielleiter im Volkstheater Markenzeller, wo Erni Singerl und Weiß Ferdl ihre ersten Erfolge feierten. Im Jahr 1943 wurde er dann für das Residenztheater engagiert, seit 1950 gehörte er zum Ensemble der bekannten Münchener Volksbühne Platzl. Dort trat er neben Weiß Ferdl, Michl Lang oder Erni Singerl auf. Anfang der sechziger Jahre bekam Peter Steiner ersten Kontakt zum Fernsehen. Von da an trat er in vielen Fernsehproduktionen (u. a. Komödienstadel oder Königlich Bayerisches Amtsgericht) auf. Als Franz Marischka 1972 seinen in der bayerischen Bergwelt spielenden Erotikfilm Liebesgrüße aus der Lederhose plante, suchte er ?nach einem typischen bayerischen Mannsbild, eben einen Saisongockel? Nach einem Tipp von Elfie Pertramer entschied er sich für Peter Steiner, dessen Kinofilmrollen seither für ein Jahrzehnt auf den immer gleichen Charakter festgelegt waren.[1] 1983 eröffnete Peter Steiner mit seiner zweiten Frau in München-Giesing ?Peter Steiners Theaterstadl?, mit dem er schnell bundesweite Popularität erlangte. Dieser ?Theater-Stadl? hatte seinen Sitz in der Gaststätte Zur Freundschaft, die von Peter Steiner, seiner Frau und seiner Tochter Gerda betrieben wurde. 1985 übernahm Peter Steiners Tochter Gerda, die bereits seit ihrem 15. Lebensjahr mit ihrem Vater auf der Bühne stand und mit der er einige Alben aufnahm, die geschäftliche Leitung. Von 1993 bis 1997 war das gesamte Ensemble des Stadls in der Fernsehserie Zum Stanglwirt zu sehen. 1998 wurde das Stammhaus von ?Peter Steiners Theaterstadl? in München geschlossen. Seitdem war das Ensemble mit ständig wechselndem Programm auf weitläufigen Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz unterwegs. Die Stücke sind vor allem auf leichte Unterhaltung angelegt und spielen meist im bäuerlichen Milieu Oberbayerns. Über 100 Stücke wurden seit 1990 für das Fernsehen aufgezeichnet, zu den bekanntesten gehören Die Lügenglocke und Sei net so dumm, Opa. Im Lauf seiner Theaterkarriere verfasste er selbst mehrere Stücke, sowie auch die Liedtexte zu auf Schallplatte bzw. CD veröffentlichten Musikproduktionen. Privates 1953 wurde Steiners Tochter Gerda Steiner geboren, die er gemeinsam mit seiner ersten Frau Gerda Steiner-Paltzer hatte, 1960 kam ihr Sohn Peter Steiner junior zur Welt. 1965 heiratete Steiner seine zweite Frau Rosemarie, genannt Sissi, mit der er später zwei Töchter bekam. Mit seiner 23 Jahre jüngeren Bühnenpartnerin Marita Schlemmer hat er die 1968 geborene nichteheliche Tochter Martina.[2] Steiner starb am 22. Dezember 2008 im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts, den er in seinem Haus in München erlitten hatte.[3] Am 16. Januar 2009 wurde Peter Steiner auf dem alten Teil des Friedhofs München-Riem beerdigt. Sein Urnen-Grab befindet sich in Reihe 16.[4] PKis-Box92-U008 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Peter Steiner /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Peter Steiner bildseitig mit blauem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "Herzlichst" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Gerda Steiner-Paltzer (* 27. Juni 1933 in München; ? 30. November 2020[1]) war eine bayerische Volksschauspielerin. Steiner-Paltzer entstammt einer Musikerfamilie, bereits im Alter von fünf Jahren begleitete sie ihre Mutter auf Gesangstourneen im In- und Ausland. Nach der Schule studierte sie am Trapp?schen Konservatorium Gesang und Gitarre. 1952, im Alter von 19 Jahren, wurde sie zur Bräu-Rosl auf dem Oktoberfest gewählt. Im gleichen Jahr heiratete sie den Schauspieler Peter Steiner, mit ihm hatte sie zwei Kinder Gerda und Peter. Mit ihrem Mann trat sie als die Geschwister Steiner u. a. im damals überregional bekannten Theater am Platzl auf. Nach 13 Jahren wurde ihre Ehe mit Peter Steiner geschieden, beruflich blieben sie jedoch eng verbunden. 1969 heiratete sie den Musiker Hermann Paltzer. Mit ihm und zwei weiteren Musikern tourte sie als Gerda Steiner und das Isar-Trio. Ab Mitte der 1980er Jahre wurde Steiner-Paltzer mit Peter Steiners Theaterstadl einem größeren Publikum bekannt, zu dessen Ensemble sie bis zum Jahr 1998 gehörte. Danach gehörte sie von 2005 bis 2013 zum Ensemble des Berchtesgadener Bauerntheaters. Steiner-Paltzer lebte in Gendorf und starb am 30. November 2020 im Alter von 87 Jahren. Sie ruht auf dem Friedhof von Burgkirchen an der Alz, Landkreis Altötting.[2] /// Peter Steiner (* 6. September 1927 in München; ? 22. Dezember 2008 ebenda) war ein deutscher Volksschauspieler. Peter Steiner wuchs in einer Münchner Künstlerfamilie auf. Seine Vorfahren waren aus Ungarn; der Vater, ein Kaufmann, spielte und sang ungarische Volksweisen, seine Mutter war Schauspielerin. Peter Steiner begann seine Karriere nach dem Zweiten Weltkrieg. Während des Krieges war er zum Fronttheater abgestellt. Nach Kriegsende absolvierte er dann seine Ausbildung an der renommierten Münchner Otto-Falckenberg-Schule mit Auszeichnung. Ursprünglich hatte er nach Wunsch seiner Eltern den Beruf des Elektrikers erlernt. Danach schlug er sich als Kellner und Koch durch und arbeitete nach Feierabend als Spielleiter im Volkstheater Markenzeller, wo Erni Singerl und Weiß Ferdl ihre ersten Erfolge feierten. Im Jahr 1943 wurde er dann für das Residenztheater engagiert, seit 1950 gehörte er zum Ensemble der bekannten Münchener Volksbühne Platzl. Dort trat er neben Weiß Ferdl, Michl Lang oder Erni Singerl auf. Anfang der sechziger Jahre bekam Peter Steiner ersten Kontakt zum Fernsehen. Von da an trat er in vielen Fernsehproduktionen (u. a. Komödienstadel oder Königlich Bayerisches Amtsgericht) auf. Als Franz Marischka 1972 seinen in der bayerischen Bergwelt spielenden Erotikfilm Liebesgrüße aus der Lederhose plante, suchte er ?nach einem typischen bayerischen Mannsbild, eben einen Saisongockel? Nach einem Tipp von Elfie Pertramer entschied er sich für Peter Steiner, dessen Kinofilmrollen seither für ein Jahrzehnt auf den immer gleichen Charakter festgelegt waren.[1] 1983 eröffnete Peter Steiner mit seiner zweiten Frau in München-Giesing ?Peter Steiners Theaterstadl?, mit dem er schnell bundesweite Popularität erlangte. Dieser ?Theater-Stadl? hatte seinen Sitz in der Gaststätte Zur Freundschaft, die von Peter Steiner, seiner Frau und seiner Tochter Gerda betrieben wurde. 1985 übernahm Peter Steiners Tochter Gerda, die bereits seit ihrem 15. Lebensjahr mit ihrem Vater auf der Bühne stand und mit der er einige Alben aufnahm, die geschäftliche Leitung. Von 1993 bis 1997 war das gesamte Ensemble des Stadls in der Fernsehserie Zum Stanglwirt zu sehen. 1998 wurde das Stammhaus von ?Peter Steiners Theaterstadl? in München geschlossen. Seitdem war das Ensemble mit ständig wechselndem Programm auf weitläufigen Tourneen durch Deutschland, Österreich und die Schweiz unterwegs. Die Stücke sind vor allem auf leichte Unterhaltung angelegt und spielen meist im bäuerlichen Milieu Oberbayerns. Über 100 Stücke wurden seit 1990 für das Fernsehen aufgezeichnet, zu den bekanntesten gehören Die Lügenglocke und Sei net so dumm, Opa. Im Lauf seiner Theaterkarriere verfasste er selbst mehrere Stücke, sowie auch die Liedtexte zu auf Schallplatte bzw. CD veröffentlichten Musikproduktionen. Privates 1953 wurde Steiners Tochter Gerda Steiner geboren, die er gemeinsam mit seiner ersten Frau Gerda Steiner-Paltzer hatte, 1960 kam ihr Sohn Peter Steiner junior zur Welt. 1965 heiratete Steiner seine zweite Frau Rosemarie, genannt Sissi, mit der er später zwei Töchter bekam. Mit seiner 23 Jahre jüngeren Bühnenpartnerin Marita Schlemmer hat er die 1968 geborene nichteheliche Tochter Martina.[2] Steiner starb am 22. Dezember 2008 im Alter von 81 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts, den er in seinem Haus in München erlitten hatte.[3] Am 16. Januar 2009 wurde Peter Steiner auf dem alten Teil des Friedhofs München-Riem beerdigt. Sein Urnen-Grab befindet sich in Reihe 16.[4] /// Standort Wimregal PKis-Box83-U007 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

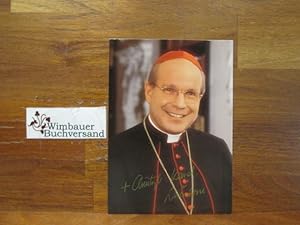

Original Autogramm Christoph Kardinal Schönborn /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte bildseitig von Christoph Kardinal Schönborn mit goldenem Stift signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig).- Christoph Kardinal Schönborn OP (* 22. Jänner 1945 in Vlastislav (Schloss Skalken) bei Leitmeritz, Sudetenland als Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert Schönborn) ist Erzbischof von Wien und Kardinal der katholischen Kirche. Seit 1998 ist er Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz. Der Schauspieler Michael Schönborn und der Fotograf Philipp Schönborn sind seine Brüder. Der Kardinal entstammt der böhmischen Linie des Schönborner Adelsgeschlechts, aus dem bereits in der frühen Neuzeit Würdenträger der katholischen Kirche im Heiligen Römischen Reich hervorgingen. Der Vater Kardinal Schönborns war der Maler Hugo-Damian Schönborn (1916-1979), geboren als Graf von Schönborn, später Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten,[2] der im Oktober 1944 in Belgien zu den Briten desertierte. Im Jahr 1945 wurde die Familie Schönborn mit den Worten ?Herr Schönborn, Sie sind ausgeladen aus der Tschechischen Republik mit Ihrer ganzen Familie? aus Schloss Skalka und aus ihrer Heimat ausgesiedelt. Seine Mutter Eleonore Schönborn (* 14. April 1920 in Brünn) kam nach der Vertreibung aus dem Sudetenland aufgrund eines Heimatsscheines ihres verstorbenen Vaters Baron Rudolf Doblhoff mit ihren Söhnen Philipp und Christoph bei Verwandten in Breiteneich bei Horn, Niederösterreich, und nach dem Winter 1945/1946 bei ihrer ältesten Schwester in Graz unter. Dort traf Eleonore wieder mit ihrem von den Engländern entlassenen Mann zusammen. Aufgrund ihrer Vielsprachigkeit wurde sie Chefsekretärin bei einer Vorarlberger Textilfirma. Christoph Schönborn wuchs in der Folge in Schruns im Montafon (Vorarlberg, Österreich) auf, wo 1954 als letztes seiner drei Geschwister sein Bruder, der Schauspieler Michael Schönborn, geboren wurde. Die Eltern trennten sich in den 1960er Jahren. Im März 2019 gab er bekannt, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist.[3] Studium, Priesterweihe, Professur Nach der Matura trat Christoph Schönborn 1963 in den Dominikanerorden in Warburg (Westfalen) ein. Nach dem Studium der Theologie und Philosophie in Bornheim-Walberberg, Wien und Paris wurde er am 27. Dezember 1970 in Wien durch Erzbischof Franz König zum Priester geweiht. Ab 1971 absolvierte er am Institut Catholique de Paris ein Promotionsstudium zum Dr. theol., das er 1974 mit der Vorlage einer Dissertation mit dem Titel ?L?Icône du Christ. Fondements théologiques? (?Die Christus-Ikone. Theologische Grundlagen?) abschloss. Während der Promotionsphase studierte er von 1972 bis 1973 ein Jahr lang an der Universität Regensburg, unter anderem bei Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI. Ab 1975 lehrte Schönborn - zunächst als Gastprofessor, später als ordentlicher Professor - katholische Dogmatik an der Universität Freiburg (Schweiz). Von 1978 bis 1988 lehrte er auch Theologie des christlichen Ostens in Form eines kleinen Lehrauftrages neben seinem Ordinariat der Dogmatik. In diesem Ressort folgte ihm Iso Baumer nach. 1980 wurde Schönborn Mitglied der internationalen Theologenkommission des Heiligen Stuhls und 1987 Redaktionssekretär des Weltkatechismus. Bischofsweihe, Kreierung zum und Wirken als Kardinal Am 11. Juli 1991 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Titularbischof von Sutrium und zum Weihbischof in Wien. Die Bischofsweihe spendete ihm der Wiener Erzbischof, Hans Hermann Groër, am 29. September desselben Jahres im Wiener Stephansdom; Mitkonsekratoren waren der emeritierte Wiener Erzbischof, Franz König, und der Bischof von Brünn, Vojtech Cikrle. Am 13. April 1995 wurde er zum Koadjutorerzbischof der Erzdiözese Wien ernannt und am 14. September desselben Jahres folgte er Hans Hermann Groër als Erzbischof nach. Am 29. Juni 1996 erhielt er von Papst Johannes Paul II. das Pallium, das Ehrenzeichen der Metropoliten, und wurde im Konsistorium vom 21. Februar 1998 als Kardinalpriester mit der Titelkirche Gesù Divino Lavoratore in das Kardinalskollegium aufgenommen. Im selben Jahr wurde er zum Vorsitzenden der österreichischen Bischofskonferenz gewählt, deren stellvertretender Vorsitzender er schon seit 1996 war. Am 10. November 2004 wurde er wiedergewählt. Schönborn ist Ordinarius für die Gläubigen des byzantinischen Ritus in Österreich. Kardinal Schönborn war Teilnehmer am Konklave 2005, in dem Josef Kardinal Ratzinger zum Papst (Benedikt XVI.) gewählt wurde. Zudem war Schönborn Teilnehmer am Konklave 2013, in dem der argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio zum Papst (Franziskus) gewählt wurde. In einigen Medienkreisen galt er kurzzeitig als ?papabile?[4][5]. 2005 wurde Christoph Schönborn als Großkreuz-Ritter in den Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem investiert. Die St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung in der Erzdiözese Wien wurde von Christoph Schönborn mit Wirkung vom 1. Juni 2009 ins Leben gerufen. Die Stiftung ist Träger der meisten katholischen Kindertagesheime in Wien. Am 15. Jänner 2014 wurde bekannt, dass Kardinal Schönborn durch Papst Franziskus in die Kardinalskommission zur Aufsicht über die Vatikanbank IOR berufen wurde.[6] Im Oktober 2019 bot Schönborn, wie kirchenrechtlich geboten, dem Papst seinen Amtsverzicht mit Erreichen des 75. Lebensjahres zum 22. Januar 2020 an. Papst Franziskus nahm dieses Angebot jedoch nicht an und belässt Christoph Schönborn, der als Vertrauter des Papstes gilt, bis auf weiteres im Amt.[7] Kardinalswappen und Wahlspruch Kardinalswappen Der Wappenschild geviert, zeigt in Feld 1 und 4 auf rotem Grund ein griechisches Kreuz auf weißem Balken, das Wappen des Erzbistums Wien. In Feld 2 in rot auf drei silbernen Spitzen ein schreitender goldener Löwe mit blauer Krone, das Stammwappen der Schönborn. In Feld 3 weißer Mantelzug auf schwarzen Grund, das Mantelwappen der Dominikaner. Hinter dem Schild stehend das Doppelkreuz (Patriarchenkreuz), darüber der rote Galero (Kardinalshut) mit den jeweils fünfzehn herunterhängenden r.

-

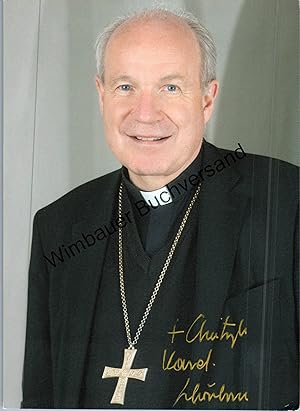

Original Autogramm Christoph Kardinal Schönborn /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte bildseitig von Christoph Kardinal Schönborn mit goldenem Stift signiert (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig).- Christoph Kardinal Schönborn OP (* 22. Jänner 1945 in Vlastislav (Schloss Skalken) bei Leitmeritz, Sudetenland als Christoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert Schönborn) ist Erzbischof von Wien und Kardinal der katholischen Kirche. Seit 1998 ist er Vorsitzender der Österreichischen Bischofskonferenz. Der Schauspieler Michael Schönborn und der Fotograf Philipp Schönborn sind seine Brüder. Der Kardinal entstammt der böhmischen Linie des Schönborner Adelsgeschlechts, aus dem bereits in der frühen Neuzeit Würdenträger der katholischen Kirche im Heiligen Römischen Reich hervorgingen. Der Vater Kardinal Schönborns war der Maler Hugo-Damian Schönborn (1916-1979), geboren als Graf von Schönborn, später Widerstandskämpfer gegen die Nationalsozialisten,[2] der im Oktober 1944 in Belgien zu den Briten desertierte. Im Jahr 1945 wurde die Familie Schönborn mit den Worten ?Herr Schönborn, Sie sind ausgeladen aus der Tschechischen Republik mit Ihrer ganzen Familie? aus Schloss Skalka und aus ihrer Heimat ausgesiedelt. Seine Mutter Eleonore Schönborn (* 14. April 1920 in Brünn) kam nach der Vertreibung aus dem Sudetenland aufgrund eines Heimatsscheines ihres verstorbenen Vaters Baron Rudolf Doblhoff mit ihren Söhnen Philipp und Christoph bei Verwandten in Breiteneich bei Horn, Niederösterreich, und nach dem Winter 1945/1946 bei ihrer ältesten Schwester in Graz unter. Dort traf Eleonore wieder mit ihrem von den Engländern entlassenen Mann zusammen. Aufgrund ihrer Vielsprachigkeit wurde sie Chefsekretärin bei einer Vorarlberger Textilfirma. Christoph Schönborn wuchs in der Folge in Schruns im Montafon (Vorarlberg, Österreich) auf, wo 1954 als letztes seiner drei Geschwister sein Bruder, der Schauspieler Michael Schönborn, geboren wurde. Die Eltern trennten sich in den 1960er Jahren. Im März 2019 gab er bekannt, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist.[3] Studium, Priesterweihe, Professur Nach der Matura trat Christoph Schönborn 1963 in den Dominikanerorden in Warburg (Westfalen) ein. Nach dem Studium der Theologie und Philosophie in Bornheim-Walberberg, Wien und Paris wurde er am 27. Dezember 1970 in Wien durch Erzbischof Franz König zum Priester geweiht. Ab 1971 absolvierte er am Institut Catholique de Paris ein Promotionsstudium zum Dr. theol., das er 1974 mit der Vorlage einer Dissertation mit dem Titel ?L?Icône du Christ. Fondements théologiques? (?Die Christus-Ikone. Theologische Grundlagen?) abschloss. Während der Promotionsphase studierte er von 1972 bis 1973 ein Jahr lang an der Universität Regensburg, unter anderem bei Joseph Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt XVI. Ab 1975 lehrte Schönborn - zunächst als Gastprofessor, später als ordentlicher Professor - katholische Dogmatik an der Universität Freiburg (Schweiz). Von 1978 bis 1988 lehrte er auch Theologie des christlichen Ostens in Form eines kleinen Lehrauftrages neben seinem Ordinariat der Dogmatik. In diesem Ressort folgte ihm Iso Baumer nach. 1980 wurde Schönborn Mitglied der internationalen Theologenkommission des Heiligen Stuhls und 1987 Redaktionssekretär des Weltkatechismus. Bischofsweihe, Kreierung zum und Wirken als Kardinal Am 11. Juli 1991 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Titularbischof von Sutrium und zum Weihbischof in Wien. Die Bischofsweihe spendete ihm der Wiener Erzbischof, Hans Hermann Groër, am 29. September desselben Jahres im Wiener Stephansdom; Mitkonsekratoren waren der emeritierte Wiener Erzbischof, Franz König, und der Bischof von Brünn, Vojtech Cikrle. Am 13. April 1995 wurde er zum Koadjutorerzbischof der Erzdiözese Wien ernannt und am 14. September desselben Jahres folgte er Hans Hermann Groër als Erzbischof nach. Am 29. Juni 1996 erhielt er von Papst Johannes Paul II. das Pallium, das Ehrenzeichen der Metropoliten, und wurde im Konsistorium vom 21. Februar 1998 als Kardinalpriester mit der Titelkirche Gesù Divino Lavoratore in das Kardinalskollegium aufgenommen. Im selben Jahr wurde er zum Vorsitzenden der österreichischen Bischofskonferenz gewählt, deren stellvertretender Vorsitzender er schon seit 1996 war. Am 10. November 2004 wurde er wiedergewählt. Schönborn ist Ordinarius für die Gläubigen des byzantinischen Ritus in Österreich. Kardinal Schönborn war Teilnehmer am Konklave 2005, in dem Josef Kardinal Ratzinger zum Papst (Benedikt XVI.) gewählt wurde. Zudem war Schönborn Teilnehmer am Konklave 2013, in dem der argentinische Kardinal Jorge Mario Bergoglio zum Papst (Franziskus) gewählt wurde. In einigen Medienkreisen galt er kurzzeitig als ?papabile?[4][5]. 2005 wurde Christoph Schönborn als Großkreuz-Ritter in den Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem investiert. Die St. Nikolaus-Kindertagesheimstiftung in der Erzdiözese Wien wurde von Christoph Schönborn mit Wirkung vom 1. Juni 2009 ins Leben gerufen. Die Stiftung ist Träger der meisten katholischen Kindertagesheime in Wien. Am 15. Jänner 2014 wurde bekannt, dass Kardinal Schönborn durch Papst Franziskus in die Kardinalskommission zur Aufsicht über die Vatikanbank IOR berufen wurde.[6] Im Oktober 2019 bot Schönborn, wie kirchenrechtlich geboten, dem Papst seinen Amtsverzicht mit Erreichen des 75. Lebensjahres zum 22. Januar 2020 an. Papst Franziskus nahm dieses Angebot jedoch nicht an und belässt Christoph Schönborn, der als Vertrauter des Papstes gilt, bis auf weiteres im Amt.[7] Kardinalswappen und Wahlspruch Kardinalswappen Der Wappenschild geviert, zeigt in Feld 1 und 4 auf rotem Grund ein griechisches Kreuz auf weißem Balken, das Wappen des Erzbistums Wien. In Feld 2 in rot auf drei silbernen Spitzen ein schreitender goldener Löwe mit blauer Krone, das Stammwappen der Schönborn. In Feld 3 weißer Mantelzug auf schwarzen Grund, das Mantelwappen der Dominikaner. Hinter dem Schild stehend das Doppelkreuz (Patriarchenkreuz), darüber der rote Galero (Kardinalshut) mit den jeweils fünfzehn herunterhängenden roten.

-

Original Autogramm Willy Schneider (1905-1989, Sänger) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Willy Schneider bildseitig mit blauem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Willy Schneider (* 5. September 1905 in Köln; ? 12. Januar 1989 ebenda) war ein deutscher Volks- und Schlagersänger mit der Stimmlage Bassbariton. Zu seinen erfolgreichsten Liedern gehören Schütt? die Sorgen in ein Gläschen Wein und Man müßte nochmal zwanzig sein. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Auszeichnungen 3 Bekannte Titel 4 Weblinks 5 Einzelnachweise Leben Willy Schneider war ein Sohn von Joseph und Bertha Schneider, geboren in Köln-Ehrenfeld. Sein älterer Bruder Josef wurde Opernsänger in Breslau; dessen Sohn Dietmar Fotograf und Kulturmanager in Köln. Nach dem Besuch der Volks- und Mittelschule ging Willy Schneider ab 1921 in der elterlichen Metzgerei in die Lehre. Als der Vater im Jahr 1927 starb, führte der Sohn den Metzgerei-Betrieb weiter. Ab 1928 besuchte er die Praktische Fleischer-Schule Köln, wo er am 28. Februar 1929 die Diplom-Prüfung zur Herstellung feiner Fleisch- und Wurstwaren mit Auszeichnung bestand. Seine ersten Erfahrungen als Sänger machte er in einem Kirchenchor. Am 24. Januar 1930 fand er als Bassist unter 354 Bewerbern Aufnahme in den Kammerchor des Reichssenders Köln, dem er bis 1937 angehörte. Seine Stimmausbildung als Bariton erhielt er bei den Kölner Kantoren Hermann Fleischmann und Clemens Glettenberg. Er war regelmäßiger Gast in der Radiosendung Der frohe Samstagnachmittag aus Köln, die von Ende 1934 bis Ende 1939 fast ununterbrochen ausgestrahlt wurde. Hierdurch wurde er so bekannt, dass er 1935 seine erste Schallplatte mit dem Titel Schwalbenlied (Mutterl unter?m Dach ist ein Nesterl gebaut) veröffentlichte, die mit 300.000 verkauften Tonträgern[2] zu einem großen kommerziellen Erfolg wurde. Es folgte die Single Das Grab auf der Heide (1935). Danach trat er auch als Sänger von Soldatenliedern hervor, wie Soldatenständchen, Tapfere kleine Soldatenfrau und Wovon kann der Landser denn schon träumen.[3] Sowohl während des Krieges als auch mit zunehmendem Erfolg in der Nachkriegszeit sang Schneider Volkslieder und Schlager. Im Bereich der Operette entstanden viele Aufnahmen mit dem Dirigenten Franz Marszalek. Besonders erfolgreich war er auch mit eher nachdenklichen Karnevalsliedern. 1947 übernahm er anlässlich des 700-jährigen Domjubiläums den von August Schnorrenberg (1896-1973) komponierten Titel Am Dom zo Kölle, zo Kölle am Rhing. Am 18. November 1947 heiratete Schneider die aus Köln stammende Hanny Osslender (1915-1996). Noch Ende 1947 konnte er seine Rundfunkkarriere beim NWDR in Köln erfolgreich wiederaufnehmen. Seine große Popularität beruhte auch auf zahlreichen Fernsehauftritten, u. a. war er regelmäßig Gast in der HR-Sendung Zum Blauen Bock. Er erhielt den Beinamen ?Der Sänger von Rhein und Wein? Seine erfolgreichsten Schallplatten erschienen 1952 und 1953, nämlich Schütt? die Sorgen in ein Gläschen Wein und Man müßte nochmal zwanzig sein. 1960 erhielt er als erster Sänger Deutschlands für 6 Millionen verkaufter ?Lieder vom Rhein? eine Goldene Schallplatte. Im Alter von 82 Jahren nahm er seinen letzten Titel Geschenkte Jahre (1988) auf, eine Hommage an seine Ehefrau. Insgesamt nahm er rund 800 Schallplatten auf, die mit ca. 18 Millionen Exemplaren weltweit verkauft wurden. Schneiders Grab auf dem Friedhof in Köln-Junkersdorf Er trat auch in zahlreichen Kinofilmen auf, so in Zwischen gestern und morgen (Premiere am 11. Dezember 1947), Wenn abends die Heide träumt (19. Dezember 1952) oder Südliche Nächte (8. September 1953). Im Film Kirschen in Nachbars Garten (1956) ist er mit dem Lied Anka Marianka zu hören. Er starb im Januar 1989 und wurde auf dem Friedhof in Köln-Junkersdorf (Flur 4) beigesetzt. In Köln-Junkersdorf wurde eine nach seinem Tod angelegte Straße als Willy-Schneider-Weg benannt; das Fahrgastschiff Willy Schneider trägt seit 1987 seinen Namen.[4] /// Standort Wimregal GAD-0274 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogram, Luise Ullrich (1910-1985) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Luise Ullrich bilodseitig mit leicht wischspurigem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Luise Ullrich (* 31. Oktober 1910 als Aloisia Elisabeth Ullrich in Wien, Österreich-Ungarn; ? 21. Januar 1985 in München) war eine österreichische Schauspielerin und Schriftstellerin. Die Tochter des Majors der Österreich-Ungarischen Armee Richard Ullrich und seiner Frau, der Konzertgeigerin Aloisia Ullrich, geborene Bernert, besuchte eine Mädchenoberschule in Wien bis zur Mittleren Reife. Sie erhielt bereits mit 14 Jahren an der Wiener Akademie für Musik und Darstellende Kunst eine Ausbildung zur Schauspielerin. 1936 bereiste sie mit Pony und Zelt Island. Nach einer Artikelserie in der Berliner Zeitung über ihre isländischen Reiseerlebnisse bereiste sie 1938 im Auftrag des Deutschen Verlags ein Jahr lang Südamerika. Ihre Erlebnisse verarbeitete sie in dem Roman Sehnsucht, wohin führst du mich? Ullrich schrieb darüber hinaus mehrere Reiseberichte und die Autobiografie Komm auf die Schaukel, Luise (1973). In Lima lernte sie während ihrer Südamerikareise den Flieger Wulf-Diether Graf zu Castell-Rüdenhausen (1905-1980) kennen, den sie 1942 heiratete. Nach dem Krieg zog die Familie nach München. Aus der Verbindung gingen die Töchter Gabriela (* 1944) und Michaela (1945-2011) hervor. Michaela war ab 1968 mit dem Arzt Bernd Rosemeyer (1937-2020), dem einzigen Sohn des Automobilrennfahrers Bernd Rosemeyer und der Fliegerin Elly Beinhorn, verheiratet. 1979 wurde die Ullrich für ihr Lebenswerk mit dem Filmband in Gold ausgezeichnet. Das Grab von Luise Ullrich befindet sich auf dem Waldfriedhof Grünwald bei München.[1] Grabstätte von Luise Ullrich Theater Ihr Debüt gab Luise Ullrich 1926 an der Wiener Volksbühne als ?Mariechen? in Hermann Sudermanns Heimat, womit sie erste Erfolge feierte. Sie trat etwas später auch im Wiener Burgtheater auf. 1931 übersiedelte sie nach Berlin, wo sie auf der dortigen Volksbühne stand. 1931/32 und 1935/36 gehörte sie zum Ensemble am Staatstheater Berlin. Auftritte hatte sie ebenfalls am Deutschen Theater sowie am Lessingtheater. Im Theaterstück Rauhnacht von Richard Billinger gab sie in der Inszenierung von Jürgen Fehling an der Seite von Werner Krauß die Dorfkrämerin Kreszenz und feierte damit ihren ersten großen darstellerischen Triumph. Mehreren Quellen zufolge wurde sie dort von Luis Trenker für den Film Der Rebell entdeckt. Sie stand 1944 in der Gottbegnadeten-Liste des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda.[2] Ullrich blieb der Bühne auch nach dem Krieg treu. Sie spielte regelmäßig in ihrer Wahlheimatstadt München an der Kleinen Komödie[3] sowie am Gärtnerplatztheater. Film Erste Schritte vor Filmkameras machte Ullrich 1932 in den UFA-Kurzfilmen zum 100. Todestag Goethes. Ihr eigentlicher Entdecker für den Film ist Luis Trenker, der sie 1932 für die Rolle der Erika in Der Rebell engagierte. Danach erfolgte 1933 der Durchbruch als das arme ?Wiener Mädl? Mizzi in Liebelei, der Max-Ophüls-Verfilmung des gleichnamigen Werkes von Arthur Schnitzler. Weitere Rollen waren Emmy in Willi Forsts Schubert-Biografie Leise flehen meine Lieder und die Braut Mizzi Ebeseder in Vorstadtvarieté. Ihre erste Hauptrolle spielte sie 1935 in Erich Waschnecks Regine als einfache Magd, die durch Heirat einen märchenhaften Aufstieg erlebt. In ihrem ersten Nachkriegserfolg Nachtwache spielte sie eine am Christentum zweifelnde Ärztin. In den 1950er Jahren verkörperte sie resolute Frauen der Gegenwart, die selbstbewusst und zugleich liebenswert für ihre Rechte kämpfen. Anfang der 1960er Jahre zog sie sich vom Film zurück und beschränkte sich auf gelegentliche Fernsehrollen, darunter 1972 als patente Oma in Rainer Werner Fassbinders Familienserie Acht Stunden sind kein Tag.[4] /// Standort Wimregal GAD-10.318 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Kurt Reimann (1913-2001) Tenor /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Tolle alte Schwarzweiss-Postkarte von Kurt Reimann bildseitig mit blauer Tinte signiert mit eigenhändigem Zusatz "Herzlichst" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Kurt Reimann (* 15. März 1913 in Berlin; ? 22. August 2001 ebenda) war ein deutscher Opernsänger (Tenor) und Schauspieler. Kurt Reimann wurde 1913 als Sohn des Finanzbeamten Arthur Reimann und dessen Frau, eine geborene Schmidt, in Berlin geboren. Nach einer Gesangsausbildung bei Ulrich Eberl in Berlin war er bis 1945 gesperrt und gab dann sein Debüt 1945 als Triquet in Eugen Onegin an der Berliner Staatsoper. Im selben Jahr wurde er Mitglied der Genossenschaft Deutscher Bühnenangehöriger (GDBA). Bis 1947 blieb er an der Staatsoper. Zu seinen Rollen gehörten Borsa in Rigoletto, Nathanael in Hoffmanns Erzählungen und Baron in Der Wildschütz. Im Mai 1947 war er auf einer Schellackplatte des Plattenlabels Amiga erster Nachkriegs-Interpret des in der Version von Rudi Schuricke berühmt gewordenen Schlagers Capri-Fischer. Im Jahr 1948 schloss er einen Titelvertrag mit dem RIAS (Rundfunk im amerikanischen Sektor), 1949 einen bis 1952 laufenden Ausschließlichkeitsvertrag für Oper, Operette und Einzelliedtitel mit dem Berliner Rundfunk. 1951 folgte ein Exklusiv-Vertrag mit Kurt Ulrichs Berolina-Film. Reimann trat in den folgenden Jahren als fahrender Sänger in einigen Filmproduktionen in Erscheinung. An dem Heimatfilm-Klassiker Grün ist die Heide hatte er durch den Gesang mehrerer Titel von Hermann Löns wie Auf der Lüneburger Heide und Grün ist die Heide sowie des Riesengebirgsliedes einen erheblichen Anteil. In dieser Art wirkte er zusammen mit seinen Begleitern Hans Richter und Ludwig Schmitz noch an weiteren typischen Heimatfilmen mit. Im Rundfunk in In- und Ausland war Reimann unter anderem als Tschaplitskij in Pique Dame, als Edwin in Die Csárdásfürstin, als Jonel in Zigeunerliebe und als Katana in Die Geisha zu hören. Reimanns Grab auf dem Friedhof Wilmersdorf Er hinterließ zahlreiche Schallplattenaufnahmen (so bei Odeon, Telefunken, Electrola, Regina und Imperial). Kurt Reimann war evangelisch, seit 1948 mit Marianne Reimann, geborene Draeger, verheiratet, hatte zwei Kinder (Wolfgang und Helga). Er starb in Berlin und ist auf dem dortigen Friedhof Wilmersdorf begraben. /// Standort Wimregal GAD-10.183 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Willy Schneider (1905-1989, Sänger) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Willy Schneider bildseitig mit blauem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "10.9.81" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Willy Schneider (* 5. September 1905 in Köln; ? 12. Januar 1989 ebenda) war ein deutscher Volks- und Schlagersänger mit der Stimmlage Bassbariton. Zu seinen erfolgreichsten Liedern gehören Schütt? die Sorgen in ein Gläschen Wein und Man müßte nochmal zwanzig sein. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Auszeichnungen 3 Bekannte Titel 4 Weblinks 5 Einzelnachweise Leben Willy Schneider war ein Sohn von Joseph und Bertha Schneider, geboren in Köln-Ehrenfeld. Sein älterer Bruder Josef wurde Opernsänger in Breslau; dessen Sohn Dietmar Fotograf und Kulturmanager in Köln. Nach dem Besuch der Volks- und Mittelschule ging Willy Schneider ab 1921 in der elterlichen Metzgerei in die Lehre. Als der Vater im Jahr 1927 starb, führte der Sohn den Metzgerei-Betrieb weiter. Ab 1928 besuchte er die Praktische Fleischer-Schule Köln, wo er am 28. Februar 1929 die Diplom-Prüfung zur Herstellung feiner Fleisch- und Wurstwaren mit Auszeichnung bestand. Seine ersten Erfahrungen als Sänger machte er in einem Kirchenchor. Am 24. Januar 1930 fand er als Bassist unter 354 Bewerbern Aufnahme in den Kammerchor des Reichssenders Köln, dem er bis 1937 angehörte. Seine Stimmausbildung als Bariton erhielt er bei den Kölner Kantoren Hermann Fleischmann und Clemens Glettenberg. Er war regelmäßiger Gast in der Radiosendung Der frohe Samstagnachmittag aus Köln, die von Ende 1934 bis Ende 1939 fast ununterbrochen ausgestrahlt wurde. Hierdurch wurde er so bekannt, dass er 1935 seine erste Schallplatte mit dem Titel Schwalbenlied (Mutterl unter?m Dach ist ein Nesterl gebaut) veröffentlichte, die mit 300.000 verkauften Tonträgern[2] zu einem großen kommerziellen Erfolg wurde. Es folgte die Single Das Grab auf der Heide (1935). Danach trat er auch als Sänger von Soldatenliedern hervor, wie Soldatenständchen, Tapfere kleine Soldatenfrau und Wovon kann der Landser denn schon träumen.[3] Sowohl während des Krieges als auch mit zunehmendem Erfolg in der Nachkriegszeit sang Schneider Volkslieder und Schlager. Im Bereich der Operette entstanden viele Aufnahmen mit dem Dirigenten Franz Marszalek. Besonders erfolgreich war er auch mit eher nachdenklichen Karnevalsliedern. 1947 übernahm er anlässlich des 700-jährigen Domjubiläums den von August Schnorrenberg (1896-1973) komponierten Titel Am Dom zo Kölle, zo Kölle am Rhing. Am 18. November 1947 heiratete Schneider die aus Köln stammende Hanny Osslender (1915-1996). Noch Ende 1947 konnte er seine Rundfunkkarriere beim NWDR in Köln erfolgreich wiederaufnehmen. Seine große Popularität beruhte auch auf zahlreichen Fernsehauftritten, u. a. war er regelmäßig Gast in der HR-Sendung Zum Blauen Bock. Er erhielt den Beinamen ?Der Sänger von Rhein und Wein? Seine erfolgreichsten Schallplatten erschienen 1952 und 1953, nämlich Schütt? die Sorgen in ein Gläschen Wein und Man müßte nochmal zwanzig sein. 1960 erhielt er als erster Sänger Deutschlands für 6 Millionen verkaufter ?Lieder vom Rhein? eine Goldene Schallplatte. Im Alter von 82 Jahren nahm er seinen letzten Titel Geschenkte Jahre (1988) auf, eine Hommage an seine Ehefrau. Insgesamt nahm er rund 800 Schallplatten auf, die mit ca. 18 Millionen Exemplaren weltweit verkauft wurden. Schneiders Grab auf dem Friedhof in Köln-Junkersdorf Er trat auch in zahlreichen Kinofilmen auf, so in Zwischen gestern und morgen (Premiere am 11. Dezember 1947), Wenn abends die Heide träumt (19. Dezember 1952) oder Südliche Nächte (8. September 1953). Im Film Kirschen in Nachbars Garten (1956) ist er mit dem Lied Anka Marianka zu hören. Er starb im Januar 1989 und wurde auf dem Friedhof in Köln-Junkersdorf (Flur 4) beigesetzt. In Köln-Junkersdorf wurde eine nach seinem Tod angelegte Straße als Willy-Schneider-Weg benannt; das Fahrgastschiff Willy Schneider trägt seit 1987 seinen Namen.[4] /// Standort Wimregal GAD-0129 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Willy Schneider (1905-1989, Sänger) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Willy Schneider bildseitig mit blauem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Willy Schneider (* 5. September 1905 in Köln; ? 12. Januar 1989 ebenda) war ein deutscher Volks- und Schlagersänger mit der Stimmlage Bassbariton. Zu seinen erfolgreichsten Liedern gehören Schütt? die Sorgen in ein Gläschen Wein und Man müßte nochmal zwanzig sein. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Auszeichnungen 3 Bekannte Titel 4 Weblinks 5 Einzelnachweise Leben Willy Schneider war ein Sohn von Joseph und Bertha Schneider, geboren in Köln-Ehrenfeld. Sein älterer Bruder Josef wurde Opernsänger in Breslau; dessen Sohn Dietmar Fotograf und Kulturmanager in Köln. Nach dem Besuch der Volks- und Mittelschule ging Willy Schneider ab 1921 in der elterlichen Metzgerei in die Lehre. Als der Vater im Jahr 1927 starb, führte der Sohn den Metzgerei-Betrieb weiter. Ab 1928 besuchte er die Praktische Fleischer-Schule Köln, wo er am 28. Februar 1929 die Diplom-Prüfung zur Herstellung feiner Fleisch- und Wurstwaren mit Auszeichnung bestand. Seine ersten Erfahrungen als Sänger machte er in einem Kirchenchor. Am 24. Januar 1930 fand er als Bassist unter 354 Bewerbern Aufnahme in den Kammerchor des Reichssenders Köln, dem er bis 1937 angehörte. Seine Stimmausbildung als Bariton erhielt er bei den Kölner Kantoren Hermann Fleischmann und Clemens Glettenberg. Er war regelmäßiger Gast in der Radiosendung Der frohe Samstagnachmittag aus Köln, die von Ende 1934 bis Ende 1939 fast ununterbrochen ausgestrahlt wurde. Hierdurch wurde er so bekannt, dass er 1935 seine erste Schallplatte mit dem Titel Schwalbenlied (Mutterl unter?m Dach ist ein Nesterl gebaut) veröffentlichte, die mit 300.000 verkauften Tonträgern[2] zu einem großen kommerziellen Erfolg wurde. Es folgte die Single Das Grab auf der Heide (1935). Danach trat er auch als Sänger von Soldatenliedern hervor, wie Soldatenständchen, Tapfere kleine Soldatenfrau und Wovon kann der Landser denn schon träumen.[3] Sowohl während des Krieges als auch mit zunehmendem Erfolg in der Nachkriegszeit sang Schneider Volkslieder und Schlager. Im Bereich der Operette entstanden viele Aufnahmen mit dem Dirigenten Franz Marszalek. Besonders erfolgreich war er auch mit eher nachdenklichen Karnevalsliedern. 1947 übernahm er anlässlich des 700-jährigen Domjubiläums den von August Schnorrenberg (1896-1973) komponierten Titel Am Dom zo Kölle, zo Kölle am Rhing. Am 18. November 1947 heiratete Schneider die aus Köln stammende Hanny Osslender (1915-1996). Noch Ende 1947 konnte er seine Rundfunkkarriere beim NWDR in Köln erfolgreich wiederaufnehmen. Seine große Popularität beruhte auch auf zahlreichen Fernsehauftritten, u. a. war er regelmäßig Gast in der HR-Sendung Zum Blauen Bock. Er erhielt den Beinamen ?Der Sänger von Rhein und Wein? Seine erfolgreichsten Schallplatten erschienen 1952 und 1953, nämlich Schütt? die Sorgen in ein Gläschen Wein und Man müßte nochmal zwanzig sein. 1960 erhielt er als erster Sänger Deutschlands für 6 Millionen verkaufter ?Lieder vom Rhein? eine Goldene Schallplatte. Im Alter von 82 Jahren nahm er seinen letzten Titel Geschenkte Jahre (1988) auf, eine Hommage an seine Ehefrau. Insgesamt nahm er rund 800 Schallplatten auf, die mit ca. 18 Millionen Exemplaren weltweit verkauft wurden. Schneiders Grab auf dem Friedhof in Köln-Junkersdorf Er trat auch in zahlreichen Kinofilmen auf, so in Zwischen gestern und morgen (Premiere am 11. Dezember 1947), Wenn abends die Heide träumt (19. Dezember 1952) oder Südliche Nächte (8. September 1953). Im Film Kirschen in Nachbars Garten (1956) ist er mit dem Lied Anka Marianka zu hören. Er starb im Januar 1989 und wurde auf dem Friedhof in Köln-Junkersdorf (Flur 4) beigesetzt. In Köln-Junkersdorf wurde eine nach seinem Tod angelegte Straße als Willy-Schneider-Weg benannt; das Fahrgastschiff Willy Schneider trägt seit 1987 seinen Namen.[4] /// Standort Wimregal PKis-Box85-U006 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Willy Schneider (1905-1989, Sänger) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Willy Schneider bildseitig mit blauem Kuli signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Willy Schneider (* 5. September 1905 in Köln; ? 12. Januar 1989 ebenda) war ein deutscher Volks- und Schlagersänger mit der Stimmlage Bassbariton. Zu seinen erfolgreichsten Liedern gehören Schütt? die Sorgen in ein Gläschen Wein und Man müßte nochmal zwanzig sein. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Auszeichnungen 3 Bekannte Titel 4 Weblinks 5 Einzelnachweise Leben Willy Schneider war ein Sohn von Joseph und Bertha Schneider, geboren in Köln-Ehrenfeld. Sein älterer Bruder Josef wurde Opernsänger in Breslau; dessen Sohn Dietmar Fotograf und Kulturmanager in Köln. Nach dem Besuch der Volks- und Mittelschule ging Willy Schneider ab 1921 in der elterlichen Metzgerei in die Lehre. Als der Vater im Jahr 1927 starb, führte der Sohn den Metzgerei-Betrieb weiter. Ab 1928 besuchte er die Praktische Fleischer-Schule Köln, wo er am 28. Februar 1929 die Diplom-Prüfung zur Herstellung feiner Fleisch- und Wurstwaren mit Auszeichnung bestand. Seine ersten Erfahrungen als Sänger machte er in einem Kirchenchor. Am 24. Januar 1930 fand er als Bassist unter 354 Bewerbern Aufnahme in den Kammerchor des Reichssenders Köln, dem er bis 1937 angehörte. Seine Stimmausbildung als Bariton erhielt er bei den Kölner Kantoren Hermann Fleischmann und Clemens Glettenberg. Er war regelmäßiger Gast in der Radiosendung Der frohe Samstagnachmittag aus Köln, die von Ende 1934 bis Ende 1939 fast ununterbrochen ausgestrahlt wurde. Hierdurch wurde er so bekannt, dass er 1935 seine erste Schallplatte mit dem Titel Schwalbenlied (Mutterl unter?m Dach ist ein Nesterl gebaut) veröffentlichte, die mit 300.000 verkauften Tonträgern[2] zu einem großen kommerziellen Erfolg wurde. Es folgte die Single Das Grab auf der Heide (1935). Danach trat er auch als Sänger von Soldatenliedern hervor, wie Soldatenständchen, Tapfere kleine Soldatenfrau und Wovon kann der Landser denn schon träumen.[3] Sowohl während des Krieges als auch mit zunehmendem Erfolg in der Nachkriegszeit sang Schneider Volkslieder und Schlager. Im Bereich der Operette entstanden viele Aufnahmen mit dem Dirigenten Franz Marszalek. Besonders erfolgreich war er auch mit eher nachdenklichen Karnevalsliedern. 1947 übernahm er anlässlich des 700-jährigen Domjubiläums den von August Schnorrenberg (1896-1973) komponierten Titel Am Dom zo Kölle, zo Kölle am Rhing. Am 18. November 1947 heiratete Schneider die aus Köln stammende Hanny Osslender (1915-1996). Noch Ende 1947 konnte er seine Rundfunkkarriere beim NWDR in Köln erfolgreich wiederaufnehmen. Seine große Popularität beruhte auch auf zahlreichen Fernsehauftritten, u. a. war er regelmäßig Gast in der HR-Sendung Zum Blauen Bock. Er erhielt den Beinamen ?Der Sänger von Rhein und Wein? Seine erfolgreichsten Schallplatten erschienen 1952 und 1953, nämlich Schütt? die Sorgen in ein Gläschen Wein und Man müßte nochmal zwanzig sein. 1960 erhielt er als erster Sänger Deutschlands für 6 Millionen verkaufter ?Lieder vom Rhein? eine Goldene Schallplatte. Im Alter von 82 Jahren nahm er seinen letzten Titel Geschenkte Jahre (1988) auf, eine Hommage an seine Ehefrau. Insgesamt nahm er rund 800 Schallplatten auf, die mit ca. 18 Millionen Exemplaren weltweit verkauft wurden. Schneiders Grab auf dem Friedhof in Köln-Junkersdorf Er trat auch in zahlreichen Kinofilmen auf, so in Zwischen gestern und morgen (Premiere am 11. Dezember 1947), Wenn abends die Heide träumt (19. Dezember 1952) oder Südliche Nächte (8. September 1953). Im Film Kirschen in Nachbars Garten (1956) ist er mit dem Lied Anka Marianka zu hören. Er starb im Januar 1989 und wurde auf dem Friedhof in Köln-Junkersdorf (Flur 4) beigesetzt. In Köln-Junkersdorf wurde eine nach seinem Tod angelegte Straße als Willy-Schneider-Weg benannt; das Fahrgastschiff Willy Schneider trägt seit 1987 seinen Namen.[4] /// Standort Wimregal PKis-Box83-U007 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Willy Schneider (1905-1989, Sänger) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Willy Schneider bildseitig mit blauer Tinte signiert mit eigenhändigem Zusatz "Viel Glück!" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Willy Schneider (* 5. September 1905 in Köln; ? 12. Januar 1989 ebenda) war ein deutscher Volks- und Schlagersänger mit der Stimmlage Bassbariton. Zu seinen erfolgreichsten Liedern gehören Schütt? die Sorgen in ein Gläschen Wein und Man müßte nochmal zwanzig sein. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Auszeichnungen 3 Bekannte Titel 4 Weblinks 5 Einzelnachweise Leben Willy Schneider war ein Sohn von Joseph und Bertha Schneider, geboren in Köln-Ehrenfeld. Sein älterer Bruder Josef wurde Opernsänger in Breslau; dessen Sohn Dietmar Fotograf und Kulturmanager in Köln. Nach dem Besuch der Volks- und Mittelschule ging Willy Schneider ab 1921 in der elterlichen Metzgerei in die Lehre. Als der Vater im Jahr 1927 starb, führte der Sohn den Metzgerei-Betrieb weiter. Ab 1928 besuchte er die Praktische Fleischer-Schule Köln, wo er am 28. Februar 1929 die Diplom-Prüfung zur Herstellung feiner Fleisch- und Wurstwaren mit Auszeichnung bestand. Seine ersten Erfahrungen als Sänger machte er in einem Kirchenchor. Am 24. Januar 1930 fand er als Bassist unter 354 Bewerbern Aufnahme in den Kammerchor des Reichssenders Köln, dem er bis 1937 angehörte. Seine Stimmausbildung als Bariton erhielt er bei den Kölner Kantoren Hermann Fleischmann und Clemens Glettenberg. Er war regelmäßiger Gast in der Radiosendung Der frohe Samstagnachmittag aus Köln, die von Ende 1934 bis Ende 1939 fast ununterbrochen ausgestrahlt wurde. Hierdurch wurde er so bekannt, dass er 1935 seine erste Schallplatte mit dem Titel Schwalbenlied (Mutterl unter?m Dach ist ein Nesterl gebaut) veröffentlichte, die mit 300.000 verkauften Tonträgern[2] zu einem großen kommerziellen Erfolg wurde. Es folgte die Single Das Grab auf der Heide (1935). Danach trat er auch als Sänger von Soldatenliedern hervor, wie Soldatenständchen, Tapfere kleine Soldatenfrau und Wovon kann der Landser denn schon träumen.[3] Sowohl während des Krieges als auch mit zunehmendem Erfolg in der Nachkriegszeit sang Schneider Volkslieder und Schlager. Im Bereich der Operette entstanden viele Aufnahmen mit dem Dirigenten Franz Marszalek. Besonders erfolgreich war er auch mit eher nachdenklichen Karnevalsliedern. 1947 übernahm er anlässlich des 700-jährigen Domjubiläums den von August Schnorrenberg (1896-1973) komponierten Titel Am Dom zo Kölle, zo Kölle am Rhing. Am 18. November 1947 heiratete Schneider die aus Köln stammende Hanny Osslender (1915-1996). Noch Ende 1947 konnte er seine Rundfunkkarriere beim NWDR in Köln erfolgreich wiederaufnehmen. Seine große Popularität beruhte auch auf zahlreichen Fernsehauftritten, u. a. war er regelmäßig Gast in der HR-Sendung Zum Blauen Bock. Er erhielt den Beinamen ?Der Sänger von Rhein und Wein? Seine erfolgreichsten Schallplatten erschienen 1952 und 1953, nämlich Schütt? die Sorgen in ein Gläschen Wein und Man müßte nochmal zwanzig sein. 1960 erhielt er als erster Sänger Deutschlands für 6 Millionen verkaufter ?Lieder vom Rhein? eine Goldene Schallplatte. Im Alter von 82 Jahren nahm er seinen letzten Titel Geschenkte Jahre (1988) auf, eine Hommage an seine Ehefrau. Insgesamt nahm er rund 800 Schallplatten auf, die mit ca. 18 Millionen Exemplaren weltweit verkauft wurden. Schneiders Grab auf dem Friedhof in Köln-Junkersdorf Er trat auch in zahlreichen Kinofilmen auf, so in Zwischen gestern und morgen (Premiere am 11. Dezember 1947), Wenn abends die Heide träumt (19. Dezember 1952) oder Südliche Nächte (8. September 1953). Im Film Kirschen in Nachbars Garten (1956) ist er mit dem Lied Anka Marianka zu hören. Er starb im Januar 1989 und wurde auf dem Friedhof in Köln-Junkersdorf (Flur 4) beigesetzt. In Köln-Junkersdorf wurde eine nach seinem Tod angelegte Straße als Willy-Schneider-Weg benannt; das Fahrgastschiff Willy Schneider trägt seit 1987 seinen Namen.[4] /// Standort Wimregal PKis-Box79-U012 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Hans Joachim Kulenkampff (1921-1998) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert