johannes chrysostomus und seine zeit (7 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (7)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Zustand

Einband

Weitere Eigenschaften

- Erstausgabe (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Signiert (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Schutzumschlag (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Angebotsfoto (7)

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Gnosis und Liturgie innerhalb der frühchristlichen Kirche

Verlag: Arcturus Verlag / Schäffern, 2013

ISBN 10: 3901489967 ISBN 13: 9783901489969

Anbieter: Arcturus Verlag, Kurt J. Bruk, Schäffern, AT, Österreich

EUR 11,30

Währung umrechnenEUR 10,25 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbSoftcover. Zustand: Wie neu. Die Anfänge des Christentums in Ägypten (Nach Dr. Ignaz Pichowetz) Es gilt als unbestrittene Tatsache, dass Ägypten schon in apostolischer Zeit mit dem Christentum in Berührung kam. Die Apostelgeschichte berichtet etwa, dass bei der Predigt des Petrus zu Pfingsten in Jerusalem Zuhörer aus Ägypten und Libyen und aus dem Mohrenland anwesend waren. Es ist außerdem nicht ausgeschlossen, dass in der apostolischen Zeit kleine judenchristliche Gemeinschaften in Ägypten existierten, die mit der Urgemeinde im nahen Palästina in Verbindung standen, zu denen auch Augenzeugen der dortigen Geschehnisse gehörten. Man darf annehmen, dass sich das Christentum in Ägypten zuerst unter den Griechen und in den Judengemeinden von Alexandrien und am Nil-Delta ausbreitete. Insbesondere dürften sich die stärker hellenisierten Kreise angeschlossen haben. Ihnen sind dann wohl die Griechen und schließlich die Masse der Ägypter gefolgt. Diese Gruppen bildeten die Basis der heutigen Kopten. Zur Gründung der ältesten christlichen Kirche auf ägyptischem Boden dürfte es um das Jahr 70 gekommen sein. Obwohl es sich im Sinne moderner Geschichtsschreibung nicht nachweisen lässt, führt die koptische Tradition die Ursprünge des Christentums in Ägypten auf den Evangelisten Markus zurück. Nach dieser Tradition betrachtete es Markus als seine Lebensaufgabe, das Christentum nach Alexandrien zu bringen, das damals den Gegenpol zu Rom darstellte. Über den Zeitpunkt seiner Ankunft in Alexandrien gibt es konträre Überlieferungen. Die Geschichte der Patriarchen nimmt das Jahr 48 n. Chr. an. Andere Quellen sprechen vom Jahr 55, 58 oder 61. Wenn man die Ankunft von Markus in Alexandrien in die Zeit nach 61 verlegt, dürfte die Aussage des heiligen Johannes Chrysostomus (347 407) zutreffen, der behauptet, dass Markus sein Evangelium nach Alexandrien mitgebracht, dort ergänzt und auf griechisch für die hellenistische Metropole geschrieben habe.

-

Die Helden der christlichen Kirche. Lebens- und Kulturbilder für Haus und Schule.

Verlag: Leipzig: Otto Spamer, 1904

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPappband. Zustand: Sehr gut. 4. Aufl. VIII, 334 S., Ill. Der Einband ist am Buchrücken leicht eingerissen, die Seiten sind papierbedingt angebräunt, ansonsten ein sehr gutes und sauberes Exemplar ohne Anstreichungen. Frakturschrift. - Inhaltsübersicht. -- Eingang -- I. Kreuz und Krone. -- I. Die ersten Jünger des Herrn: Simon Petrus, Jakobus, Johannes -- II. Der große Heidenapostel Paulus Mit 1 Abbildung: Paulus' Predigt in Athen (25). -- III. Treue in der Verfolgung. Ignatius. Polykarp. Blandina und Apollonia. Felicitas und Perpetua Mit 1. Abbildung: Grabkammer in den römischen Katakomben (41). -- IV. Lehrer und Gelehrte der alten Kirche: Tertullian. Frenäus. Clemens. Origenes. Chrysostomus -- V. Athanasius, seine Freunde und Zeitgenossen: Gregor von Nazianz und Ambrosius Mit 1 Abbildung: Ambrosius von Mailand (61). -- VI. Aurelius Augustinus, der große Kirchenvater, und seine Zeit Mit 2 Abbildungen: Aurelius Augustinus (71). Papst Leo der Große (73). -- II. Nacht und Morgen. -- VII. Neue Glaubensboten auf der Wanderung: Columban und Gallus. Suitbert. Bonifatius und Ansgar. Adalbert von Prag -- VIII. Kreuzprediger und Kreuzfahrer: Peter von Amiens. Bernhard von Clairvaux. Gottfried von Bouillon. Ludwig der Heilige. Geistliche Ritterorden Mit 1 Abbildung: Der H. Bernhard ergreift Besik von Clairvaux (95). -- IX. Kirchenfürsten und Kirchenlehrer: Gregor VII. Innocenz III. Otto von Bamberg. Anselm von Canterbury. Abälard. Albert der Große. Thomas von Aquino. Tauler. -- Mit 2 Abbildungen: Papst Gregor VII. (104). Thomas von Aquino (118). -- X. Allerlei Heilige: Franz von Assisi. Elisabeth von Thüringen. Thomas a Kempis -- Mit 1 Abbudung: Der Papst bestätigt die ihm von Franz von Assisi vorgelegte Ordensregel der Minoriten (117). -- XI. Neues Licht: Petrus Waldus. John Wiclef Mit 2 Abbildungen: Petrus Waldus (126). John Wiclef (181). -- XII. Die Feuertaufe der Wahrheit: Johannes Hus. Hieronymus von Prag. Girolamo Savonarola. Mit 2 Abbildungen: Hus vor dem Konzil zu Konstanz (141). Girolamo Savonarola (145). -- III. Wort und Schwert. -- XIII. Doktor Martin Luther und Magister Philipp Melanchthon Mit 7 Abbildungen: Luthers Bater (154). Luthers Mutter (155). Luther ver brennt die Bannbulle (161). Luther auf dem Reichstag zu Worms (163). Martin Luther (168). Philipp Melanchthon (171). Katharina von Bora (178). -- XIV. Huldreich Zwingli, der Reformator von Zürich. Heinrich Bullinger Mit 2 Abbildungen: Huldreich Zwinglt (182). Religionsgespräch zu Marburg (192). -- XV. Johann Calvin und die Hugenotten Mit 1 Abbildung: Johann Calvin (197). -- XVI. Thomas Cranmer und John Knox, die Reformatoren von England und Schottland. Mit 2 Abbildungen: Thomas Cranmer (213). John Knox (215). -- XVII. Neue Heilige der römisch-katholischen Kirche im 16. und 17. Jahr-hundert: Ignatius von Loyola. Franz Xaver. Vincentius von Paula Mit 3 Abbildungen: Ignatius von Loyola (221). Cornelins Jansen (225). Vincenz von Paula (229). -- XVIII. Protestantische Helfer und Retter in der Not: Gustav Adolf. Bernhard von Weimar. Ernst der Fromme. Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst. Friedrich Wilhelm I. Mit 2 Abbildungen: Gebet bei Lüzen (235). Paul Gerhard (245). -- XIX. Die Puritaner. Oliver Cromwell. John Milton. Richard Baxter. John Bunyan. Wilhelm III. und William Penn Mit & Abbildungen: Oliver Cromwell (257). Richard Baxter (259). William Penn (261). -- IV. Neue Wege und höhere Biele. -- XX. Pietismus und Brüdergemeine: Philipp Jakob Spener, Aug. Herm. Francke und Graf Zinzendorf Mit 3 Abbildungen: Ph. J. Spener (267). A. H. Francde (273). Graf Binzen-dorf (279). -- XXI. Die Methodisten: John Wesley und George Whitefield Mit 2 Abbildungen: John Wesley (285). George Whitefield (289). -- XXII. Fromme Sänger: Sebastian Bach. Händel. Gellert. Klopstock Mit 1 Abbildung: J. S. Bach (295). -- XXIII. Friz Oberlin und Heinrich Pestalozzi Mit 2 Abbildungen: Fr. Oberlin (305). §. Pestalozzi (313). -- XXIV. Friedrich Schleiermacher Mit 1 Abbildung: Fr. Schleiermacher (821). -- Schluß. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 250.

-

Der heilige Johannes Chrysostomus und seine Zeit. Zweiter Band: Konstantinopel.

Verlag: München, Hueber, 1930

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Thomas Nonnenmacher, Freiburg, Deutschland

EUR 48,00

Währung umrechnenEUR 35,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbLeinen. Zustand: Gut. 411 Seiten, 1 Beilage. Ehemaliges Bibliotheksexemplar, gestempelt und mit Rückensignatur. Einband fleckig berieben. Ansonsten gut erhalten. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1200.

-

Lanzelets Kindheit im Feenreich - eine funktionsorientierte Analyse

Anbieter: AHA-BUCH GmbH, Einbeck, Deutschland

EUR 17,95

Währung umrechnenEUR 28,27 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbTaschenbuch. Zustand: Neu. Druck auf Anfrage Neuware - Printed after ordering - Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich Germanistik - Ältere Deutsche Literatur, Mediävistik, Note: 2,0, Universität Regensburg, 23 Quellen im Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhalt Einleitung3 1. Beweggründe der Meerfee für die Rettung Lanzelets5 2. Motivationen Lanzelets für die Trennung vom Feenreich7 3. Wichtige Funktionen der Erziehung für Lanzelet8 4. Bestimmung Lanzelets Aventiure- und Minneweg durch die Meerfee11 4.1 Der Aventiureweg11 4.2 Der Minneweg14 Resümee17 Literaturverzeichnis18 Eidesstattliche Erklärung20 Einleitung Johannes Chrysostomus [ ]: Prägt man die guten Lehren in die Seele ein, solange sie noch zart sind, so wird niemand sie herauszureißen vermögen, sobald sie fest geworden sind wie ein Siegelabdruck Wenn man dieses Zitat liest, dann erinnert es an die Kindheit Lanzelets im Feenreich. Denn Lanzelet war noch ein Kleinkind, als er auf die Insel entführt wurde, und seine Ziehmutter prägte ihn fürs Leben. Vor diesem Hintergrund interessiert sich die bisherige Forschung für Motive der Erziehung Lanzelets im Feenreich. Kurt Ruh zum Beispiel bringt Lanzelet mit der keltischen Sage in Verbindung und vermutet, dass hier zweifelsohne die Vorstellung jener glückseligen, von Siden bewohnten Inseln zugrunde [liegt], zu der gelegentlich Männer gelangen oder, zumeist, hergelockt werden [ ]. Sie genießen für eine beschränkte Zeit die Liebe einer Sidenfrau, fahren wieder in die Menschenwelt zurück, vielfach mit schwer erfüllbaren Aufgaben. Da keinerlei Gefühlsbindung zwischen der Meerfee und Lanzelet vom Autor Ulrich von Zatzikhoven beschrieben wird, kann man wohl diese Vermutung nicht zweifelsfrei belegen. René Pérennec vermutet das Prinzip der Heiratsordnung als zugrunde liegend, nach der nur außerhalb des eigenen sozialen Verbandes geheiratet werden darf, das heißt im Kontext des Werkes: damit der Held nicht in Versuchung gerät, sich innerhalb des vertrauten Lebenskreises eine Frau auszusuchen, wird er vorsorglich schon im Kindesalter von der Heimat entfernt. Trotz das hier die Motive der Meerfee zu einseitig betrachtet werden, gab es in der späteren Forschung Zustimmung. Durch Dieter Welz, der vom exogame[n] Tatendrang des Romanhelden sprach, und durch SCHMID, nach deren [ ] Meinung sich die Meerfee engagiert in den Dienst des exogamen, dynastischen Prinzips gestellt hat. Barbara Thoran hingegen, zieht intertextuelle Parallelen, sie behauptet, dass die Meerfee Lanzelet bewahrt hat, um ihre eigenen Ziele zu erreichen. [ ] Aus diesem Grund müssen wir die Frage stellen: Welche Funktion hat Lanzelets Kindheit im Feenreich für den Gesamtroman.

-

Die Offenbarung Johannis. Eine astronomisch-historische Untersuchung. Mit einem Geleitwort von Professor Dr. Arthur Drews in Karlsruhe. Dtsch. Erstausg.

Verlag: Stuttgart, Verlag von W. Spemann, 1912., 1912

Anbieter: Versandantiquariat Hans-Jürgen Lange, Wietze, Deutschland

EUR 301,00

Währung umrechnenEUR 35,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbXX, 229 S. mit 47 Textabb., 2 Bll. (doppelseitige Abb. der Himmelskarten), Gr.-8°, Priv. Pappband mit montiertem Rückenschild "Das im März 1907 veröffentlichte Werk machte seinen Verfasser, den kurz zuvor nach 25-jähriger Haft begnadigten Revolutionär und Naturwissenschaftler, mit einem Schlage bekannt. Er konnte darin nachweisen, dass sich der Text des Johannes auf den Sternenhimmel am Abend des 30. September 395 n. Chr. bezog. Außerdem konnte er zeigen, dass der Schreiber mit Johannes 'Chrysostomus' identisch war. Für Anhänger wie für Gegner der Phantomzeitthese stellen seine Befunde eine Herausforderung dar." (Hans-E. Korth: "Die Offenbarung Johannis" von Nikolaus Morosow, Anmerkungen zum 100-jährigen Erscheinen. In: "Zeitensprünge" 1/07, S.134-150) - Inhalt: Ueber Weltanschauungen der Vergangenheit u. die Schwierigkeiten ihres Verständnisses für den modernen Menschen; Ueber die Astrologie u. die geheimnisvollen Erscheinungen auf der Himmelskuppel; Einiges über die typischen Formen der Wolken zur Zeit der Herbstgewitter; Die erste Begegnung mit der Apokalypse; Offenbarung in Gewitter u. Sturm in den vier Stössen des Erdbebens auf der Insel Patmos am 30. Sept. 395; Wann ist "die Offenbarung in Gewitter und Sturm" geschrieben worden? Bestimmung der Zeit ihrer Abfassung nach den in ihr selbst befindlichen astronomischen Angaben; Das byzantinische Reich am Ende des IV. Jh. u. das Sendschreiben des Verfassers an die sieben kleinasiatischen Gemeinden; Die Persönlichkeit des Verfassers der "Offenbarung in Gewitter und Sturm". Johannes Chrysostomus als Revolutionär u. Volksmann. - Nikolai Alexandrowitsch Morosow (1854-1946), russischer Revolutionär u. Freimaurer, der sich u.a. mit Astronomie, Chemie u. Geschichtswissenschaft beschäftigte. Morosow selbst sah seine Erkenntnisse im Bereich der Chronologieforschung, die er v.a. auf die Bibel anwandte, als seine größte Leistung an. Sein vorliegendes Buch "Die Offenbarung Johannis" fand eine wachsende Zahl begeisterter Anhänger, aber auch erbitterten Hass u. Widerstand aus Kreisen der orthodoxen Kirche, die ein Vortragsverbot bei der Regierung gegen ihn erwirkte. Auch wurde das Buch auf den Index gesetzt u. durfte nicht mehr verbreitet werden. Wegen eines weiteren Werks ("Sternenlieder") zu dieser Thematik wurde Morosow abermals zu einem Jahr Festungshaft verurteilt. - Einband tlw. geblichen; tls. Spuren von radierten Anstreichungen oder Marginalien; papierbedingt leicht gebräunt, sonst ein gutes Expl.

-

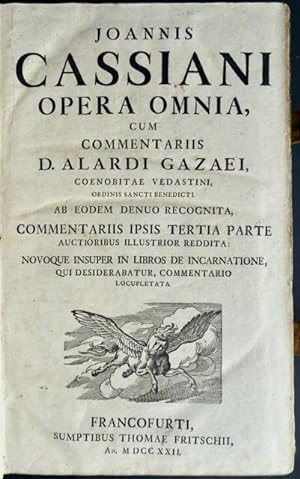

Joannis Cassiani Opera Omnia, Cum Commentariis D. Alardi Gazaei, Coenobitae Vedastini, Ordinis Sancti Benedicti. Ab eodem denuo recognita, commentariis ipsis tertia parte auctioribus illustrior reddita: Novoque insuper in Libros de Incarnatione, qui desiderabatur, commentario locupletata.

Verlag: Francofurti, Sumptibus Thomae Fritschii / Frankfurt, Thomas Fritsch 1722 -, 1722

Anbieter: Franz Kühne Antiquariat und Kunsthandel, Affoltern am Albis, Schweiz

EUR 800,00

Währung umrechnenEUR 42,00 für den Versand von Schweiz nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbFolio (36 x 23.5 x 7.5 cm). 10 Bll., 832 SS., 12 Bll. (Index). Kommentare zweispaltig. Titel mit Holzschnitt-Druckermarke, 3 div. (davon 1 grössere) gest. Schlussvignetten. Gepr. Schweinsleder-Einband d.Zt. mit 9 mm Holzdeckeln (etwas bestossen u. berieben), zentralen Wappenmedaillons, mont. Rückenschild u. 2 Messingschliessen. Seiten unterschiedlich gebräunt u. etwas stockfleckig. Alters-, Lagerungs- u. Gebrauchsspuren. Gesamthaft recht gutes Exemplar. - - Graesse für die Bearbeitung durch Alard Gazet erstmals 1628 (vorl. Auflage erw.) - Digitalis. in BVB/BSB - Nicht in VD18 - Die Opera Omnia erstmals durch andere Bearbeiter wohl Basel, Henricpeter 1559 (BNF: FRBNF31913684) od. Antwerpen, Plantin 1578 (Graesse) - Der Bearbeiter/Kommentator nur bei F. X. de Feller (4, 1818, p. 257: ca. 1566-1626, bénédictin de Saint-Vaast, à Arras, mourut "après avoir donné une bonne édition des Oeuvres de Cassien, avec des notes critiques, Arras, 1628") - INHALT : I. De coenobiorum institutis (bis p. 212); II. Collationes patrum XXIV cum commentariis D. Alardi Gazaei (bis p. 678); III. De Incarnatione Christi, libris septem. Cum commentariis (bis p. 809): IV. Sancti Pachomii abbatis regula a sancto Hieronymo in latinum sermonem conversa. Nunc etiam notis quibusdam, et scholiis illustrata (bis p. 827); V. Flores Ioannis Cassiani, sive Illustriores quaedam ac breviores sententiae ex eius operibus decerptae (pp. 828-832) - Ohne Inhaltsverzeichnis, jedoch mit systematischen Registern -- Johannes Cassian (um 360-430/435) trat früh in ein Kloster zu Bethlehem, verbrachte dann einige Jahre bei den Anachoreten in der Aegyptischen [nitrischen od. skethischen] Wüste, um ca. 401 dem Ruf des hl. Chrysostomus nach Konstantinopel zu folgen, wo er dessen Schüler wurde und von ihm auch die Weihe zum Diakon empfing. Nach Chrysostomus' Tod 407 und weiteren, unbekannten Aufenthaltsorten reiste Cassianus ca. 415 nach Marseille. Durch "seine Schriften trug er sehr viel zur Verbreitung des Mönchtums in Gallien und Spanien bei und war, die Lehren des orientalischen Mönchtums vermittelnd und die Tradition formulierend, auf längere Zeit der Lehrmeister der abendländischen Mönche und ihrer Aszese. Manchenorts, besonders in Marseille, wird er noch heute als Heiliger verehrt [.]. Cassian verfasste 419/426 De Institutionibus coenobiorum et de octo principialium vitiorum remediis libri XII u. bis zum Jahre 428 Conlationes [i.e. collationes] patrum. Das erste Werk regelte mehr das äussere, das zweite das innere Leben. Die Conlationes, wohl mehr oder weniger fingierte Reden Cassians und des Germanus mit ägyptischen Mönchen, stimmen dem Inhalte nach mit den aszetischen Ansichten der damaligen Zeit überein und waren sehr geschätzt, namentlich vom hl. Benedikt und Cassiodor zur Lesung empfohlen und hierfür viel gebraucht (29 Druckausgaben von 1485 bis 1667). [.] Durch Conlationes 3, 5 und bes. 13 wurde Cassian der Vater des Semipelagianismus. [.] Auf Bitten des damaligen römischen Diakons und späteren Papstes Leo I schrieb Cassian 430-431 De incarnatione domini contra Nestorium. Wahrscheinlich hat Cassian auch die Entwicklung der gallikanischen Liturgie stark beeinflusst durch Zuführung chaldäisch-ephesianischer Elemente." (M. Buchberger, Hsg., 2, 1931, sp. 784; Wetzer/Welte 2, 1883, sp. 2020 f.; vgl. Ueberweg 2, 11. Aufl. 1928, passim). -- NETTOGEWICHT / Net weight / Poids 3.3 kg - VERSANDKATEGORIE / Weight category / Poids brut 5 kg - Sprache: la.

-

Die Apostelgeschichte nach ihrem Inhalt und Ursprung kritisch untersucht. Von Dr. Eduard Zeller.

Verlag: Stuttgart; Carl Mäcken, Verlagsbuchhandlung, 1854

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

EUR 150,00

Währung umrechnenEUR 50,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. XII; 524 Seiten; 23 cm; fadengeh. Pappband d.Zt. Gutes, stabiles Exemplar; Gebrauchs- und Lagerspuren; Einband berieben u. m. kl. Läsuren; einige Seiten gering fleckig; Vorsatz mit hs. Besitzvermerken; minimale Bleistift-Eintragungen. - Eduard Gottlob Zeller (* 22. Januar 1814 in Kleinbottwar; 19. März 1908 in Stuttgart) war ein deutscher Theologe und Philosoph. Mit einer Arbeit über Platons Schrift Nomoi wurde er 1836 promoviert. Die Habilitation erreichte er 1840. Als ein Vertreter der Tübinger Schule wandte er die Methoden der historisch-kritischen Altertumswissenschaften an. Zusammen mit seinem Lehrer Ferdinand Christian Baur gab er seit 1847 das Organ der Jüngeren Tübinger Schule, die "Theologischen Jahrbücher" heraus, die aber schon seit 1842 bestanden. Die "Jahrbücher der Gegenwart" begründete Zeller 1843. An der Universität Bern lehrte er als außerordentlicher Professor seit 1847 Theologie, hierbei kam es zum sogenannten Zellerhandel. 1849 wechselte er an die Philipps-Universität Marburg zu wechseln. In Marburg erfolgte der Ruf an den theologischen Lehrstuhl, den er jedoch wegen Einwänden gegenüber seiner liberalen Theologie und der historisch-kritischen Forschungsansätze nicht besetzen konnte. Auf Erlass der Regierung musste er an die philosophische Fakultät wechseln. Während seiner Zeit als Professor in Marburg begründete er gemeinsam mit Heinrich von Sybel eine wohltätige Einrichtung, die den Armen der Stadt Nahrung und anderes Nötige zukommen ließ. In Heidelberg lehrte er von 1862 bis 1872 als außerordentlicher Professor Philosophie. (wiki) // " Diese Schrift ist aus den Abhandlungen entstanden, welche über den gleichen Gegenstand in den Theologischen Jahrbüchern 1848-1851 erschienen sind. Die vielfache Berücksichtigung, welche diesen Abhandlungen von verschiedenen Seiten und in verschiedenem Sinn zu Theil wurde, liess mich hoffen, dass es Gegnern wie Freunden der Ansicht, die sie vertreten, erwünscht sein werde, wenn ich sie als selbständiges Ganzes in neuer Bearbeitung der Oeffentlichkeit übergäbe. Ich unterwarf demnach meine frühere Arbeit einer wiederholten Durchsicht, um ihre Lücken zu ergänzen, Unrichtigkeiten im Inhalt, Ungenauigkeiten im Ausdruck, Mängel in der Anordnung zu verbessern, solches, was mehr nur für eine Zeitschrift passend schien, zu entfernen, und so ist auch wirklich kein Abschnitt dieser Schrift ohne mancherlei Aenderungen und Zusätze geblieben, ein Viertheil oder ein Fünftheil des Ganzen mag als neu oder als völlig umgestaltet zu betrachten sein. Die wesentlichen Ergebnisse meiner früheren Untersuchung haben sich mir auf's Neue bestätigt, ich hoffe aber, dass es mir gelun-gen sei, sie in mancher Beziehung genauer zu bestimmen und vollständiger zu begründen. Die Literatur unsers Gegenstandes hat seit dem ersten Erscheinen dieser Untersuchung eine so bedeutende Vermehrung erhalten, dass es fast scheint, die lange unbillige Vernachlässigung der Apostelgeschichte, welche noch vor wenigen Jahren das bekannte Urtheil des Chrysostomus auf unsere Zeit anzuwenden erlaubte, solle nun mit Einem Mal gutgemacht werden. Ich habe mich bemüht, diese Hülfsmittel, so weit sie mir irgend zu Gebot standen, zu benutzen, und auch ältere Schriften, von denen sich einige Ausbeute erwarten liess, nachzuholen. . " (Vorwort) // INHALT (Auszug) : Rückblick auf die Erzählung von der Apostelwahl ------ Die Vermehrung der Gemeinde am Pfingstfest. ------ Der innere Zustand der Urgemeinde ------ die Wunderthätigkeit der Apostel ------ ------ die Gütergemeinschaft ------ Ananias und Sapphira. ------ Verhältniss der Urgemeinde zum Judenthum ------ apostolische Wunderthätigkeit ebd. ------ Gütergemeinschaft ------ Ananias und Sapphira. ------ Die Urgemeinde und die Juden ------ die ersten Verfolgungen. Verehrung des Volks gegen die Apostel. Erste Verfolgung ------ Zweite Verfolgung. Gamaliel und Theudas ff. Die angebliche Stellung der jüdischen Partheien zum Christenthum ------ Den beiden Erzählungen liegt derselbe Vorfall zu Grunde ------ Die Verfolgung des. Kapitels. Die zwei früheren Verfolgungen aus ihr durch Verdopplung entstanden. ------ Zweiter Abschnitt. ------ Die Vorläufer des Paulus. ------ Stephanus. ------ Die Anklage. Die Rede des Steph. Die Gerichtsverhandlung und der Tod des Steph. ------ Das Christenthum in Samarien ------ Philippus ------ der Magier Simon ------ die ------ Taufe des Aethiopiers. ------ Versprengung der jerusaleinitischen Gemeinde. Philippus in Samarien. Petrus und Johannes in Samarien. ------ Der Magier Simon: die Ucberlieferungen über ihn und seine Lehre ------ Kritik dieser Ueberlieferung ------ Vermuthungen über die Entstehung und die ursprüngliche Redeutung der Simonssage ------ Philippus und der Aethiopier. ------ Petrus in Joppe und Cäsarea ------ Cornelius. ------ Petrus in Lydda und Joppe, Aeneas und Tabitha. Die Bekehrung des Cornelius: die Wunder bei derselben ------ Verhältniss des Petrus und der.lerusalemiten zum Heidenchristenthum ------ sonstige Unwahrscheinlichkeiten ------ Resultat. Dritter Abschnitt. ------ Paulus. - ------ Die Bekehrung und das erste Auftreten des Paulus. ------ Die Bekehrung als solche: Widersprüche in den Berichten ------ das Wunderbare und das geschichtlich Wahrscheinliche an dieser Thatsache. Paulus nach seiner Bekehrung. ------ Die Gemeinde in Antiochien. Die erste Missionsreise des Paulus ------ Paulus und die antiochenische Gemeinde. Paulus und Barnabas in Cjpern ------ in Lystra. ------ Der Apostelcotvent. ------ Die Erzählung der Apostelgeschichte in ihrem Verhältniss zu der Darstellung des Galaterbriefs: die Reise des Galaterbriefs ist mit der vorliegenden identisch ------ über die Reise des 11ten Kap. ------ Widersprüche zwischen beiden Berichten in formeller und materieller Beziehung. ---- (u.v.a.m.) Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550.