Manuskripte & Papierantiquitäten, Kunst, karl heinz otto (74 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (2.027)

- Magazine & Zeitschriften (95)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (13)

- Fotografien (1)

- Karten (1)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (61)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (74)

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Der Haifischfütterer. Ein DEFA-Film der Gruppe "Johannisthal". Mit Andreas Herrmann, Udo Kroschwald, Gabriele Naumann, Kathrin Funke, Ulrike Kunze, Sabine Unger. Szenarium: Erwin Stranka. Drehbuch: Erwin Stranka. Regie Erwin Stranka. Produktionsleitung: Volkmar Leweck. Kamera: Otto Hanisch. Bauten: Heinz Röske. Musik: Karl-Ernst Sasse. DDR-Filmplakat (Kinoplakat). Vierfarbdruck.

Verlag: Berlin (DDR), Progress Film-Verleih, 1985

Anbieter: WILFRIED MELCHIOR · ANTIQUARIAT & VERLAG, Spreewaldheide, Deutschland

Kunst / Grafik / Poster

Folio (ca. 41,0 x 29,0 cm). - Eine übliche schwache Falzung quer, sehr guter Zustand. Dargestellt ist (nach Fotografie) ein junger Mann vor dem Spiegel mit entblößten Oberkörper. "Hoppla, jetzt kommt Stephan!.Zehn Tage bleiben ihm noch bis zum beginn seiner Armeezeit, zehn Tage, in denen er die Welt erschüttern will.". - Ein DEFA-Film der Gruppe "Johannisthal". Regie: Erwin Stranka. Mit Angabe der Filmschauspieler: Andreas Herrmann, Udo Kroschwald [Debüt!], Gabriele Naumann, Kathrin Funke, Ulrike Kunze [später: Ulrike Mai], Sabine Unger. - Impressum: "(204) Ag 500/113/85 9123". - Plakat, Film, Kino, Filmplakat, Kinoplakat, Fischfutter, Haifischfutter, Haifisch.

-

Wie oft baut man der Liebe einen Dom. Text von Helmut Gauer und Karl Heinz Otto. Musik Gerhard Mohr. Noten mit unterlegtem Text.A.B. 51 - 60a. . Künstlerexemplar.

Verlag: Bennefeld,, Wiesbaden,, 1951

Anbieter: Umbras Kuriositätenkabinett, Berlin, Deutschland

Kunst / Grafik / Poster

30 x 24 cm. 1 Blatt. ISNB: Keine. Kartoniert / Soft cover. No jacket. Guter Zustand / Good condition. Besonders frisches Exemplar. 1. Auflage. Sprache: de. * Versandfertig innerhalb von 20 Stunden! * Aus dem Nachlass des in Köln geborenen, sowie in Köln und Berlin wirkenden Komponisten und Kapellmeister der Unterhaltungsmusik Emil Palm (geboren am 26. Januar 1890 in Köln; gestorben am 11. März 1963 in Berlin ). Weiteres, umfangreiches Material aus dem Nachlass vorhanden. R1Bx. (Pal).

-

Lockende Musik. Text von Helmut Gauer und Karl Heinz Otto. Musik Gerhard Mohr. Noten mit unterlegtem Text.A.B. 51 - 61a. . Künstlerexemplar.

Verlag: Bennefeld,, Wiesbaden,, 1951

Anbieter: Umbras Kuriositätenkabinett, Berlin, Deutschland

Kunst / Grafik / Poster

30 x 24 cm. 1 Blatt. ISNB: Keine. Kartoniert / Soft cover. No jacket. Guter Zustand / Good condition. Besonders frisches Exemplar. 1. Auflage. Sprache: de. * Versandfertig innerhalb von 20 Stunden! * Aus dem Nachlass des in Köln geborenen, sowie in Köln und Berlin wirkenden Komponisten und Kapellmeister der Unterhaltungsmusik Emil Palm (geboren am 26. Januar 1890 in Köln; gestorben am 11. März 1963 in Berlin ). Weiteres, umfangreiches Material aus dem Nachlass vorhanden. R1Bx. (Pal).

-

Original Autogramm Jimmy Makulis (1935-2007) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Alte SW-Postkarte von Jimmy Makulis bildseitig mit schwarzem oder blauem Stift signiert, ggf. mit eigenhändigem Zusatz "1995" oder "Für Karl-Heinz alles Liebe 1995" /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Jimmy Makulis (* 12. April 1935 als Demetrius Macoulis, griechisch: ???µ?? ?a??????, in Athen; ? 28. Oktober 2007 ebenda) war ein griechischer Schlagersänger, der in den 1950er und 1960er Jahren auch im deutschsprachigen Raum große Erfolge feierte. Makulis wuchs in Südafrika auf und besuchte in Johannesburg und Kapstadt das Gymnasium und das College. Sein Vater und Großvater waren Diplomaten, der Vater hatte als griechischer Konsul in Zypern sowie als Mitarbeiter für Arbeitsangelegenheiten (Labour Attaché) in der britischen Botschaft in Athen gedient. Jimmy sang abends in Bars und Nachklubs und gewann 1949 in Athen einen Gesangswettbewerb, aufgrund dessen er bald zu einem erfolgreichen Sänger in seinem Heimatland wurde. Seinen ersten Schallplattenvertrag schloss er in Griechenland mit Philips ab. 1955 kam Makulis nach Deutschland, wo er zunächst bei Polydor zwei Singles aufnahm. Sein erster großer Erfolg im deutschsprachigen Raum war 1956 das Lied Auf Cuba sind die Mädchen braun, der von dem Label Heliodor produziert worden war. Der größte Erfolg kam 1959 mit der ersten Ariola-Produktion Gitarren klingen leise durch die Nacht, einer Coverversion des Hits des DDR-Sängers Günter Geißler. Makulis' Version gehört heute zu den Evergreens des deutschen Schlagers. Wegen seines perfekten Aussehens und Auftretens nannten ihn die Medien den ?Sinatra des Orients? In jener Zeit lebte er in München. Auch im Duett, zuerst mit Lolita als Ditta Zusa (1957) und später mit Nina Zacha (1961/62) hatte er Erfolg. Im Jahr 1959 spielte Makulis in dem Revue-Krimi Mädchen für die Mambo-Bar an der Seite von Kai Fischer und Gerlinde Locker, 1961 wirkte Makulis unter der Regie von Otto Ambros in dem Spielfilm Auf den Straßen einer Stadt mit, dem bis 1966 weitere Filmrollen folgten. Ebenfalls 1961 vertrat er Österreich beim Eurovision Song Contest. Sein Lied Sehnsucht belegte dort Platz 15 - damit war er punktgleich Letzter. 1962 nahm Makulis an den Deutschen Schlager-Festspielen 1962 teil. Sein Lied Ich habe im Leben nur dich kam jedoch nur auf den letzten Platz. Dennoch konnte sich der Titel zwölf Wochen in den deutschen Charts halten. 1966 wechselte Makulis in die USA, wo er in Las Vegas einige beachtliche Erfolge erzielte. Sein Repertoire umfasste mittlerweile zehn Sprachen. 1985 kehrte Jimmy Makulis wieder in seine Heimat Griechenland zurück. Dort nahm er 1990 an der griechischen Vorausscheidung für den Song Contest teil, konnte sich aber nicht qualifizieren. Anfang der 1990er Jahre kehrte er wieder nach Deutschland zurück, wo er noch ein paar kleinere Erfolge erreichen konnte. 2005 kam über eine Musikagentur ein Kontakt zu einem deutschen Label zustande. Seine letzten Studioaufnahmen machte er zusammen mit dem Musikproduzenten Horst Lemke. Seine letzte veröffentlichte CD I Don't Think I Ever Told You mit drei seiner größten deutschen Hits u. a. ?Gitarren klingen leise durch die Nacht? und zwei englischsprachigen Titeln ist im Jahr 2006 bei Marabu-Records erschienen. Am 28. Oktober 2007 starb Makulis, der mit der Berlinerin Monika verheiratet war, im Alter von 72 Jahren in einem Krankenhaus in Athen, nachdem er sich einer Herzoperation hatte unterziehen müssen. /// Standort Wimregal PKis-Box92-U024ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Günter Pfitzmann (1924-2003) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Verlag: Hertie Wertheim, 1991

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Günter Pfitzmann bildseitig mit schwarzem oder blauem Stift signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Günter Erich Helmut Pfitzmann (* 8. April 1924 in Berlin; ? 30. Mai 2003 ebenda) war ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Kabarettist. Günter Pfitzmann war der Sohn von Erich und Charlotte Pfitzmann. Er hatte auch einen Bruder namens Karl-Heinz Pfitzmann. Im Jahr 1942 legte er das Abitur ab und wurde anschließend zur Wehrmacht eingezogen. Durch eine Kriegsverletzung am Bein konnte er ein ursprünglich angestrebtes Sportstudium nicht aufnehmen. Pfitzmann wandte sich daraufhin der Schauspielerei zu und nahm Schauspielunterricht bei Fritz Kirchhoff an der Schauspielschule ?Der Kreis? in Berlin-Charlottenburg. Bereits während seiner Ausbildung (1945-1947) bekam er Rollen in neun Stücken des Landestheaters Mark Brandenburg, das damals im Theater des Neuen Palais beim Schloss Sanssouci in Potsdam spielte. In Berlin begann seine Theaterkarriere 1952 an der ?Komödie?, wo er sie auch 1985 beendete. In dieser Zeit spielte er außerdem im Theater am Kurfürstendamm, in der Freien Volksbühne', im Hebbel-Theater und im Berliner Theater. Günter Pfitzmann gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Berliner Kabarettgruppe ?Die Stachelschweine?, bei denen er von 1949 bis 1957 und dann wieder 1965 zum Eröffnungsprogramm des neuen Kabarett-Theaters im Berliner Europa-Center auftrat. Im Rahmen seiner Schauspielkarriere spielte er in mehr als 50 Filmen und Fernsehserien den Berliner mit Herz und Schnauze. Seine frühen Filme waren unter anderem: Der Hauptmann und sein Held (1955), Dr. Crippen lebt (1958), Hunde, wollt ihr ewig leben (1958) und vor allem Die Brücke (1959). Zudem spielte er die Titelrolle in dem Edgar-Wallace-Film Der Zinker (1963). Die erste Fernsehserie mit ihm als Hauptdarsteller war Am grünen Strand der Spree (1960), nach dem gleichnamigen Buch von Hans Scholz. Er spielte den Schauspieler Bob Arnoldis. Weitere Hauptdarsteller waren unter anderem Bum Krüger, Werner Lieven, Malte Jaeger, Peter Pasetti und Elisabeth Müller. Danach folgte Gestatten, mein Name ist Cox (1961) nach dem Buch von Rolf und Alexandra Becker. An seiner Seite spielten in den ersten Folgen neben Ellen Schwiers auch ?Stachelschwein?-Kollege Wolfgang Neuss. Nach den 1960er-Jahren trat Pfitzmann fast nur noch in Fernsehverfilmungen auf. So hatte er Gastauftritte in der Serie Das Kriminalmuseum (1968) (der ersten Krimi-Serie, die im ZDF ausgestrahlt wurde), in der Familienserie Die Unverbesserlichen (mit Inge Meysel und Joseph Offenbach), in PS - Geschichten ums Auto (1975), in der Tatort-Folge Feuerzauber (1977), in der nach Hans Fallada verfilmten Serie Ein Mann will nach oben (1978) mit Ursela Monn und Mathieu Carrière, in der Arztserie Klinik unter Palmen (1996) und im Traumschiff (2000). Seine bekanntesten Serienrollen im Fernsehen waren die des Otto Krüger aus der Serie Drei Damen vom Grill (1977-1985), die des Dr. Brockmann aus der Serie Praxis Bülowbogen (1987-1996) und die des Richard Kaiser in der Familienserie Der Havelkaiser (1994-2000). Berliner Gedenktafel am Haus, Zietenstraße 22, in Berlin-Schöneberg Ehrengrabstätte auf dem Waldfriedhof Zehlendorf Einer der Höhepunkte in Pfitzmanns Laufbahn war die Mitwirkung in dem Musical My Fair Lady, wo er als Professor Henry Higgins sowohl in Hamburg als auch Berlin agierte. Als Conférencier begleitete er in den 1970er-Jahren den (englisch sprechenden) Komiker Marty Feldman bei dessen Tournee durch Deutschland. 1987 gab Pfitzmann Joachim Fuchsberger ein 40-minütiges Interview im Rahmen dessen Talkshow Heut? abend.[2] Neben Theater, Film und Fernsehen arbeitete Pfitzmann auch als Synchronsprecher. Er hatte Synchronhauptrollen in Filmen wie 20.000 Meilen unter dem Meer (Kirk Douglas), Pepé le Moko (Jean Gabin) oder Unter Wasser rund um die Welt (Lloyd Bridges). In der von 1984 stammenden Neusynchronisation von Asterix der Gallier (1967) sprach er den Obelix, ebenso wie in der 1986-1992 produzierten Asterix-Hörspielreihe von EUROPA. Fans entdeckten Günter Pfitzmann auch als Sprecher in den Hörspielserien Die drei ??? und TKKG. In dem Fantasy-Film Time Bandits von 1981 spricht Pfitzmann den Zwerg Randall. Darüber hinaus drehte Pfitzmann als Testimonial mit seiner sonoren Stimme TV-Werbespots für die alkoholische Pralinenmarke Edle Tropfen. Als Sänger interpretierte Pfitzmann das Lied Irgendwo ist immer noch was offen in Berlin, ein von Komponist Klaus Günter Neumann geschriebenes Stück, das von dem pulsierenden Nachtleben der deutschen Großstadt erzählt. Pfitzmann war 1999 zusammen mit Harald Juhnke und Walter Plathe Mitbegründer des Zille-Museums in Berlin.[3] Seinen letzten Fernsehauftritt hatte er 2002 als Patient in der Arztserie In aller Freundschaft (Folge: 162: "Eine heikle Entscheidung") Am 15. Oktober 2018 wurde am ehemaligen Drehort zur Sendung Praxis Bülowbogen, Berlin-Schöneberg, Zietenstraße 22, eine Berliner Gedenktafel enthüllt. /// Standort Wimregal PKis-Box83-U020ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Günter Pfitzmann (1924-2003) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Verlag: Hörzu

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Günter Pfitzmann bildseitig mit blauem oder schwarzem Stift signiert, ggf. mit eigenhändigem Zusatz "Für Monika" /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Günter Erich Helmut Pfitzmann (* 8. April 1924 in Berlin; ? 30. Mai 2003 ebenda) war ein deutscher Schauspieler, Synchronsprecher und Kabarettist. Günter Pfitzmann war der Sohn von Erich und Charlotte Pfitzmann. Er hatte auch einen Bruder namens Karl-Heinz Pfitzmann. Im Jahr 1942 legte er das Abitur ab und wurde anschließend zur Wehrmacht eingezogen. Durch eine Kriegsverletzung am Bein konnte er ein ursprünglich angestrebtes Sportstudium nicht aufnehmen. Pfitzmann wandte sich daraufhin der Schauspielerei zu und nahm Schauspielunterricht bei Fritz Kirchhoff an der Schauspielschule ?Der Kreis? in Berlin-Charlottenburg. Bereits während seiner Ausbildung (1945-1947) bekam er Rollen in neun Stücken des Landestheaters Mark Brandenburg, das damals im Theater des Neuen Palais beim Schloss Sanssouci in Potsdam spielte. In Berlin begann seine Theaterkarriere 1952 an der ?Komödie?, wo er sie auch 1985 beendete. In dieser Zeit spielte er außerdem im Theater am Kurfürstendamm, in der Freien Volksbühne', im Hebbel-Theater und im Berliner Theater. Günter Pfitzmann gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Berliner Kabarettgruppe ?Die Stachelschweine?, bei denen er von 1949 bis 1957 und dann wieder 1965 zum Eröffnungsprogramm des neuen Kabarett-Theaters im Berliner Europa-Center auftrat. Im Rahmen seiner Schauspielkarriere spielte er in mehr als 50 Filmen und Fernsehserien den Berliner mit Herz und Schnauze. Seine frühen Filme waren unter anderem: Der Hauptmann und sein Held (1955), Dr. Crippen lebt (1958), Hunde, wollt ihr ewig leben (1958) und vor allem Die Brücke (1959). Zudem spielte er die Titelrolle in dem Edgar-Wallace-Film Der Zinker (1963). Die erste Fernsehserie mit ihm als Hauptdarsteller war Am grünen Strand der Spree (1960), nach dem gleichnamigen Buch von Hans Scholz. Er spielte den Schauspieler Bob Arnoldis. Weitere Hauptdarsteller waren unter anderem Bum Krüger, Werner Lieven, Malte Jaeger, Peter Pasetti und Elisabeth Müller. Danach folgte Gestatten, mein Name ist Cox (1961) nach dem Buch von Rolf und Alexandra Becker. An seiner Seite spielten in den ersten Folgen neben Ellen Schwiers auch ?Stachelschwein?-Kollege Wolfgang Neuss. Nach den 1960er-Jahren trat Pfitzmann fast nur noch in Fernsehverfilmungen auf. So hatte er Gastauftritte in der Serie Das Kriminalmuseum (1968) (der ersten Krimi-Serie, die im ZDF ausgestrahlt wurde), in der Familienserie Die Unverbesserlichen (mit Inge Meysel und Joseph Offenbach), in PS - Geschichten ums Auto (1975), in der Tatort-Folge Feuerzauber (1977), in der nach Hans Fallada verfilmten Serie Ein Mann will nach oben (1978) mit Ursela Monn und Mathieu Carrière, in der Arztserie Klinik unter Palmen (1996) und im Traumschiff (2000). Seine bekanntesten Serienrollen im Fernsehen waren die des Otto Krüger aus der Serie Drei Damen vom Grill (1977-1985), die des Dr. Brockmann aus der Serie Praxis Bülowbogen (1987-1996) und die des Richard Kaiser in der Familienserie Der Havelkaiser (1994-2000). Berliner Gedenktafel am Haus, Zietenstraße 22, in Berlin-Schöneberg Ehrengrabstätte auf dem Waldfriedhof Zehlendorf Einer der Höhepunkte in Pfitzmanns Laufbahn war die Mitwirkung in dem Musical My Fair Lady, wo er als Professor Henry Higgins sowohl in Hamburg als auch Berlin agierte. Als Conférencier begleitete er in den 1970er-Jahren den (englisch sprechenden) Komiker Marty Feldman bei dessen Tournee durch Deutschland. 1987 gab Pfitzmann Joachim Fuchsberger ein 40-minütiges Interview im Rahmen dessen Talkshow Heut? abend.[2] Neben Theater, Film und Fernsehen arbeitete Pfitzmann auch als Synchronsprecher. Er hatte Synchronhauptrollen in Filmen wie 20.000 Meilen unter dem Meer (Kirk Douglas), Pepé le Moko (Jean Gabin) oder Unter Wasser rund um die Welt (Lloyd Bridges). In der von 1984 stammenden Neusynchronisation von Asterix der Gallier (1967) sprach er den Obelix, ebenso wie in der 1986-1992 produzierten Asterix-Hörspielreihe von EUROPA. Fans entdeckten Günter Pfitzmann auch als Sprecher in den Hörspielserien Die drei ??? und TKKG. In dem Fantasy-Film Time Bandits von 1981 spricht Pfitzmann den Zwerg Randall. Darüber hinaus drehte Pfitzmann als Testimonial mit seiner sonoren Stimme TV-Werbespots für die alkoholische Pralinenmarke Edle Tropfen. Als Sänger interpretierte Pfitzmann das Lied Irgendwo ist immer noch was offen in Berlin, ein von Komponist Klaus Günter Neumann geschriebenes Stück, das von dem pulsierenden Nachtleben der deutschen Großstadt erzählt. Pfitzmann war 1999 zusammen mit Harald Juhnke und Walter Plathe Mitbegründer des Zille-Museums in Berlin.[3] Seinen letzten Fernsehauftritt hatte er 2002 als Patient in der Arztserie In aller Freundschaft (Folge: 162: "Eine heikle Entscheidung") Am 15. Oktober 2018 wurde am ehemaligen Drehort zur Sendung Praxis Bülowbogen, Berlin-Schöneberg, Zietenstraße 22, eine Berliner Gedenktafel enthüllt. /// Standort Wimregal PKis-Box83-U021ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

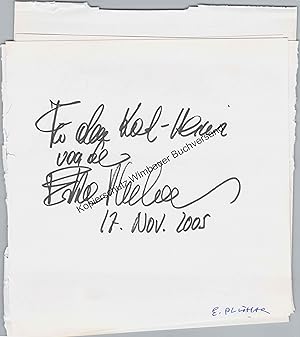

Original Autogramm Erika Pluhar /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Blatt. Zustand: Gut. Albumblatt /-fragment von Erika Pluhar mit schwarzem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "Für den Karl-Heinz von der 17. Nov. 2005", angegilbt, umseitig Klebeckenrückstände /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Erika Pluhar (* 28. Februar 1939 in Wien) ist eine österreichische Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin. Erika Pluhar ist die Tochter von Anna geb. Götzer (1919-2000) und Josef Pluhar (1901-1995), der während des Zweiten Weltkriegs als Verwaltungsbeamter (u. a. Adjutant des SS-Gruppenführers Otto Wächter[1]) im Generalgouvernement tätig war. Ihre Eltern heirateten 1931. Ihre ältere Schwester ist Brigitte King, ihre jüngere die Malerin und Bildhauerin Ingeborg G. Pluhar. Sie hat das Ende des Weltkriegs als Flüchtling in Pfaffstätt erlebt, in einem heute nicht mehr stehenden Holzhaus unmittelbar am Friedhof. Vorgetanzt hat sie erstmals der mit ihrer Mutter befreundeten ?Gräfin? im selben Ort. In oder bei Wien konnte sie anfangs nur bei ihrer Tante wohnen. Sie studierte nach der Matura 1957 am Max-Reinhardt-Seminar sowie an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien (Abschluss 1959 mit Auszeichnung) und wurde danach Schauspielerin am Wiener Burgtheater, wo sie von 1959 bis 1999 Ensemblemitglied war. Wichtige Rollen waren unter anderem die Luzie in Hermann Bahrs Das Phantom (1959), Ismene in Antigone (1961), Doña Angela in Calderóns Dame Kobold (1964), Amalia in Die Räuber (1965), Desdemona in Othello (1967), Königin in Grillparzers Die Jüdin von Toledo (1968), Ljudmila in Babels Marija (1969), Königin in Don Carlos (1973), die Titelfigur in Maria Stuart (1974), Lady Milford in Kabale und Liebe (1975), Ruth in Harold Pinters Heimkehr (1977), die Titelfigur in Ibsens Hedda Gabler (1978), Helene in Hofmannsthals Der Schwierige (1978), Esther in Vitracs Victor oder die Kinder an der Macht (1978), Warwara in Gorkis Sommergäste (1979), Regine in Musils Die Schwärmer (1981), Ranjewskaja in Tschechows Der Kirschgarten (1982), Katarina in Lars Noréns Dämonen (1985/1986), Natalja in Turgenjews Ein Monat auf dem Lande (1986) und die Mutter in Noréns Nacht, Mutter des Tages (1991). Sie gastierte unter anderem an den Münchner Kammerspielen (1973), bei den Bad Hersfelder Festspielen, den Bregenzer Festspielen und den Burgfestspielen Jagsthausen. Nach großen Erfolgen unter mehreren Intendanten, besonders zur Zeit von Achim Benning, wurde sie unter der Leitung von Claus Peymann kaum mehr besetzt und entschied sich gegen eine weitere Arbeit als Schauspielerin. 2004 kehrte sie im Wiener stadtTheater walfischgasse und in St. Pölten dennoch auf die Theaterbühne zurück und spielte mit Werner Schneyder in dessen Dramatisierung ihres Romans Verzeihen Sie, ist das hier schon die Endstation? Ihrer ersten Ehe mit Udo Proksch (1934-2001) von 1962 bis 1967 entstammte Tochter Anna Proksch (1961-1999), die an einem Asthmaanfall erstickte. Pluhars Enkel, der 1984 in Wien geborene Schauspieler Ignaz Pluhar sahrauischer Abstammung, der mit ihr zusammen in ihrem Grinzinger Haus wohnt, war von ihrer Tochter adoptiert worden. Pluhar adoptierte ihn selbst, um ihm die Turbulenzen rund um den Namen ?Proksch? zu ersparen.[2] Den ersten Besuch von Ignaz Pluhar in seinem Herkunftsland Westsahara dokumentierte sie in dem Film Sahara in mir (2012). - Udo Proksch, dessen Schuld Pluhar bis heute bezweifelt,[3] war wegen sechsfachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Eine zweite Ehe ging sie 1970 mit André Heller ein. Nach der Trennung von Heller 1973 (die Scheidung erfolgte erst 1984) war sie einige Jahre lang mit Peter Vogel verbunden, bis zu dessen Suizid im Jahr 1978. Anfang der 1970er Jahre begann ihre gesangliche Karriere. Sie interpretierte zunächst Schlager der 1920er und 1930er Jahre sowie Lieder von André Heller, Stephan Sulke und Wolf Biermann. Seit Anfang der 1980er Jahre singt sie nur noch eigene Texte. Musikalische Wegbegleiter waren und sind António Victorino de Almeida, Peter Marinoff und Klaus Trabitsch. Pluhar schreibt seit Kindertagen. Ihr erstes Buch veröffentlichte sie 1981. Politisch gilt sie als der SPÖ nahestehend. Sie tritt unter anderem gegen Rechtsextremismus ein, so auch 2010 anlässlich der Kandidatur von Barbara Rosenkranz für das Amt der Bundespräsidentin.[4] /// Standort Wimregal Ill-Umschl2023-11 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Christian Wolff /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Christian Wolff bildseitig mit schwarzem Edding signiert, ggf. mit eigenhändigem Zusatz "Für Karl-Heinz" /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Christian Wolff (* 11. März 1938 in Berlin) ist ein deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörbuchsprecher. Seine bekannteste Rolle spielte er zwischen 1989 und 2006 als Förster Martin Rombach in der Fernsehserie Forsthaus Falkenau. Christian Wolff absolvierte von 1955 bis 1957 an der Max-Reinhardt-Schule in Berlin ein Schauspielstudium. Schon als Jungschauspieler war er bekannt. Sein Debüt gab er 1957 in der Hauptrolle von Veit Harlans umstrittenem Film Anders als du und ich. Die FSK gab diesen Film wegen zu positiver Darstellung der Homosexualität zunächst nicht frei. Die schließlich in westdeutschen Kinos gezeigte veränderte Fassung gilt denn auch als homophob. In Österreich lief der Film unverändert unter dem ursprünglichen Titel Das dritte Geschlecht. Es folgten Kriminal- und Unterhaltungsfilme wie Am Tag, als der Regen kam, Alt-Heidelberg, Verbrechen nach Schulschluß, Rheinsberg, Via Mala an der Seite von Gert Fröbe sowie Der blaue Nachtfalter mit Zarah Leander. Für seine Darstellung in dem Drama Verbrechen nach Schulschluß erhielt Wolff 1959 den Kritikerpreis der Filmfestspiele in San Sebastián. 1960 folgte der Bronzene Bravo Otto der Jugendzeitschrift Bravo. Christian Wolff (mitte) mit Christine Kaufmann (links) und Ehefrau Marina Handloser (2014) In den 1970er und 1980er Jahren war Wolff in vielen Fernsehserien und Fernsehfilmen zu sehen. 1983 zeigte das ZDF die Verfilmung von Else Urys Nesthäkchen mit ihm in der Hauptrolle des Vaters und Arztes Dr. Ernst Braun. Die Reihe wurde in sechs Folgen als Weihnachtsserie ausgestrahlt. In den 1990er Jahren drehte er, neben der TV-Serie Forsthaus Falkenau, viele Spielfilme für das ZDF. In einigen Fernsehfilmen wie etwa Zugvögel der Liebe und Das Licht von Afrika spielte er zusammen mit seinem Sohn Patrick Wolff. Auch in den 2000er Jahren war Wolff im Fernsehen präsent. Christian Wolff spielte seine wahrscheinlich bekannteste Rolle ab 1989 als Förster Martin Rombach in der Familienserie Forsthaus Falkenau. Die Serie wurde in den 1990er Jahren zum Dauerbrenner und Quotenerfolg für das ZDF. 2005 gab Wolff seinen Ausstieg aus der Serie bekannt. Über 2200 Drehtage stand Wolff damit für die am längsten laufende Vorabend- und Familienserie Deutschlands vor der Kamera. Als Grund für seinen Ausstieg nannte Wolff einen Herzinfarkt im Jahr 2003, der ihn damals veranlasst habe, weniger Folgen abdrehen zu wollen, was aber gegen die Pläne des ZDF gewesen sei. Wolff war am 29. Dezember 2006 zum letzten Mal als Förster in der Serie zu sehen. Mit einem Spielfilm verabschiedete der Förster sich nach Südafrika, wo er eine Farm leitet, die er von einem Freund geerbt hat. 2014 spielte er in zwei Kinofilmen: in Treppe aufwärts und in dem Film Hannas schlafende Hunde neben Hannelore Elsner. Neben seiner Arbeit als Schauspieler synchronisierte Wolff unter anderem Pierre Brice, Alain Delon und Anthony Perkins. Er war Sprecher in TV-Dokumentationen und Hörspielproduktionen wie z. B. Das Herz des Piraten von Benno Pludra oder Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen. Daneben sprach er zu Beginn jeder neuen Folge der 1984 ausgestrahlten Weihnachtsserie Patrik Pacard und der 1987 ausgestrahlten Weihnachtsserie Anna die Zusammenfassung der bisherigen Geschehnisse aus dem Off. Auch als Theaterschauspieler war Wolff seit Karrierebeginn an zahlreichen Bühnen zu sehen, so am Deutschen Theater in München, am Hebbel-Theater in Berlin, am Zimmertheater Hamburg oder in der Komödie im Bayerischen Hof in München. Auf zahlreichen Tourneen spielte er Rollen in Klassikern wie Der Kaufmann von Venedig und Nora. Zu seinen aktuelleren Theateraktivitäten zählten 2018/2019 die Stücke Kerle im Herbst oder Noch einmal verliebt von Joe DiPietro. Privatleben Wolff war in erster Ehe mit der Schauspielerin Corny Collins verheiratet. Aus seiner zweiten Ehe mit der Schauspielerin Helga Lehner stammte der 1967 geborene Sohn Sascha (? 2020)[1]. Am 27. Juni 1975 ging Wolff seine dritte Ehe mit der Münchner Journalistin Marina Handloser ein, die er zwei Jahre zuvor kennengelernt hatte. Der am 11. November 1975 geborene Sohn Patrick wurde ebenfalls Schauspieler und stand verschiedentlich mit Christian Wolff vor der Kamera. Wolff lebt in Aschau im Chiemgau. /// Standort Wimregal PKis-Box90-U023ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Postkarte Ruth Niehaus (1925-1994)

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Ruth Niehaus, unsigniert. /// Ruth Hildegard Rosemarie Niehaus, verheiratete Ruth Lissner (* 11. Juli 1925[1] in Krefeld; ? 24. September 1994 in Hamburg), war eine deutsche Theater- und Filmschauspielerin und Regisseurin. Grabstätte Familie Niehaus in Meerbusch-Büderich, Der Grabstein wurde geschaffen von Joseph Beuys im Jahr 1951, die Grabplatte wurde 1995 von Hans Jochem entworfen Ihre Eltern waren Elisabeth Niehaus, geb. Nettesheim, und der Ingenieur Fritz Niehaus. Ihr Bruder war der Münchener Chirurg Helmut Niehaus (1928-1994). Ruth Niehaus wuchs in der Gartenstadt Meererbusch, heute Meerbusch, auf. Nach dem Abitur an der Luisenschule in Düsseldorf besuchte sie die dortige Schauspielschule unter Peter Esser, der sie 2 Jahre unterrichtete und ihr ein erstklassiges Abschlusszeugnis ausstellte. Sie erhielt Bühnenengagements unter anderem in Krefeld, Oldenburg, Berlin, Basel, Düsseldorf (bei Gustaf Gründgens), München, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg (bei Oscar Fritz Schuh) und am Burgtheater in Wien. Sie war eine Charakterdarstellerin des klassischen und modernen Theaters. Ruth Niehaus wurde ?die Rita Hayworth des deutschen Films der 1950er Jahre? genannt und galt als Fräuleinwunder.[2] Sie war einer der großen Kinostars der 1950er Jahre und war auf den Titelseiten von Stern und Film und Frau. 1950 lernte sie in Hamburg den US-Schauspieler Orson Welles kennen, der ihr drei Filmhauptrollen in Hollywood anbot und einen Heiratsantrag machte. Zu seinem Erstaunen lehnte sie sein Angebot ab und blieb in Deutschland. 1952 brillierte sie als Solveigh in Peer Gynt zusammen mit Will Quadflieg am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. 1955 erhielt der Film Weg ohne Umkehr den ersten Golden Globe Award für Deutschland nach dem Krieg. Ruth Niehaus spielte neben Ivan Desny und René Deltgen die Hauptrolle. 1959 reiste sie mit der deutschen Filmdelegation u. a. mit Bernhard Wicki, Liselotte Pulver und Eva-Ingeborg Scholz zur Deutschen Filmwoche nach Tokio 1964 wurde sie vom Fotografen Peter Basch in seinem Atelier in New York fotografiert und in seinem Buch Junge Schönheit abgebildet. Außerdem wirkte Niehaus bei Hörspielproduktionen wie Die drei Fragezeichen und das Narbengesicht mit sowie in Der Bastian von Barbara Noack. Gastauftritte hatte sie auch in Fernsehshows, u. a. in Je später der Abend bei Dietmar Schönherr (1974), Einer wird gewinnen bei Hans-Joachim Kulenkampff (1985) oder Zum Blauen Bock bei Heinz Schenk (1982). Als Werbeträgerin sah man sie bei Rosenthal Porzellan, Lux Seife oder Ergee Strumpfhosen. 1988 und 1990 begab sie sich auf Spurensuche nach China, um dort mehr über das Leben ihres verstorbenen Mannes, des Journalisten und langjährigen Chefredakteurs der Illustrierten Kristall, Ivar Lissner, zu erfahren. Sie schrieb ein Drehbuch über sein Leben, das sie kurz vor ihrem Tod noch fertigstellen konnte. 1994 wollte sie wieder eine Fernsehrolle übernehmen; dazu kam es aufgrund ihrer Erkrankung jedoch nicht mehr. Ruth Niehaus ist die Großtante der Schauspielerin Valerie Niehaus, die 2014 bei der Einweihung der Ruth-Niehaus-Straße in Meerbusch eine Laudatio hielt. Ihre Tante, Agnes Niehaus, heiratete den Bruder von Otto Lagerfeld, Karl Lagerfeld war ein Cousin. Vom 25. September bis 7. November 2021 fand in Meerbusch eine Ausstellung über das Leben und Wirken von Ruth Niehaus statt.[3] 2022 wurde der künstlerische Nachlass von Ruth Niehaus an die Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln übergeben. Bühnenengagements Ruth Niehaus war auf vielen großen deutschen, österreichischen und Schweizer Bühnen als seriöse Charakterdarstellerin zu sehen. Ihre bedeutendsten Rollen waren Johanna (Die Jungfrau von Orléans), Gretchen (Faust), Pippa (Und Pippa tanzt!), Ophelia (Hamlet), Mrs. de Winter, Desdemona (Othello), Medea, Gigi u. v. a. Ihre Theaterkarriere begann 1947-1948 am Stadttheater Krefeld, gefolgt von Engagements am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg (1948-1949), am Oldenburgischen Staatstheater (1949-1950) und bei Gustaf Gründgens in Düsseldorf (1952-1954). Im Sommer 1954 war sie in Heilbronn als Gretchen zu sehen.[4] 1955 wurde sie an die Hamburger Kammerspiele verpflichtet, sie spielte auch an den städtischen Bühnen in Wuppertal. 1957 spielte sie bei den Luisenburg-Festspiele das Käthchen in Käthchen von Heilbronn von Heinrich von Kleist mit Heinz Baumann als Wetter vom Strahl. Bei den Festspielen in Bad Hersfeld wurde sie unter der Regie von William Dieterle in Goethes Faust als ?Das deutsche Gretchen 1959? gefeiert. 1961 und 1962 spielte sie dort ebenfalls unter der Regie von Dieterle die Titania in Shakespeares Ein Sommernachtstraum. 1964 war sie neben Hannes Messemer in Die Verschwörung des Fiesko zu Genua von Friedrich Schiller auf den Ruhrfestspiele in Recklinghausen zu sehen. Der WDR sendete eine Fernsehaufzeichnung am 1. Weihnachtsfeiertag für das Abendprogramm der ARD. 1959 wurde sie am Wiener Burgtheater in Heinrich von Kleist im Prinz von Homburg in der Rolle der Prinzessin Nathalie verpflichtet. 1964 bis 1968 war ihre erfolgreichste Zeit bei Oscar Fritz Schuh am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. In Hamburg rührte sie 1952 den anwesenden Autor Jean Cocteau mit ihrer Darstellung der Eurydice in seinem Schauspiel Orpheus zu Tränen. Ihr Partner war Richard Lauffen. 1977 inszenierte Oscar Fritz Schuh an den Hamburger Kammerspiele das Stück Schneider Wibbel in dem sie zusammen mit Ida Ehre und Hans Clarin agierte. 1987 konnte Ruth Niehaus ihr 40. Bühnenjubiläum feiern. Sie stand bis 1992 auf der Bühne. Ihre erfolgreichste Zeit waren die Jahre von 1964 bis 1968 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. 1968 verließ sie das Haus zusammen mit dem Intendanten Oscar Fritz Schuh und verkörperte weitere Rollen in dessen Inszenierungen. Bis zu seinem Tod im Jahr 1984 war Schuh einer ihrer engsten Freunde. /// Standort Wimregal GAD-0102 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

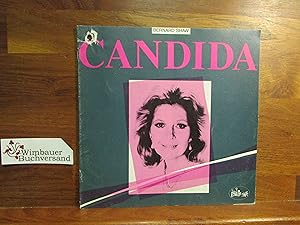

5x signiertes Programmheft Candida von Bernard Shaw /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Verlag: München: Tournee Margi Bönisch o.J.

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Broschur. Zustand: Gut. 12 Seiten oben gelochtes Programmheft für von fünf SchauspielerInnen jeweils bei ihrem Foto signiert: Christiane Hörbiger , Stefan Wigger , Otto Bolesch, Jürgen Morche, Frank Muth /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Stefan Wigger (* 26. März 1932 in Leipzig; ? 13. Februar 2013 in München[1]) war ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Stefan Wigger besuchte nach der Gymnasialzeit am Collegium Augustinianum Gaesdonck und der Thomasschule zu Leipzig die Theaterschule Hannover und gab sein Bühnendebüt am Stadttheater Lüneburg. Es folgten Engagements am Theater der Landeshauptstadt Kiel, am Theater Baden-Baden, den Bühnen der Stadt Bonn, am Schauspielhaus Düsseldorf, am Niedersächsischen Staatstheater Hannover (bis 1984/85) und in Göttingen. Am Berliner Schillertheater spielte er unter anderem 1975 den Wladimir in Warten auf Godot, wobei der Dramatiker Samuel Beckett selbst die Regieführung übernahm. Für seine Verdienste um die Bühne wurde Wigger als Mitglied der Staatlichen Schauspielbühnen Berlin zum Berliner Staatsschauspieler ernannt. Seit Mitte der 1950er Jahre übernahm er auch verstärkt Rollen in Film- und Fernsehproduktionen. Er spielte unter der Regie von Frank Wisbar im Kriegsdrama Haie und kleine Fische, in Wolfgang Staudtes Filmadaption der Dreigroschenoper, in der Curt-Goetz-Komödie Hokuspokus oder: Wie lasse ich meinen Mann verschwinden??, in Axel Cortis Fernsehdrama Die beiden Freundinnen (als deren Mordopfer), im Durbidge-Krimi Dies Bildnis ist zum Morden schön sowie in den Familienserien Tierarzt Dr. Engel und Am liebsten Marlene. Einem breiten Publikum ist er auch als Familienvater Julius Donner aus der ARD-Vorabendserie Ein Haus in der Toscana bekannt. Daneben übernahm er zahlreiche Gastauftritte in Fernsehserien wie Adelheid und ihre Mörder, Derrick, Der Alte und Freunde fürs Leben. Darüber hinaus wirkte er als Sprecher bei zahlreichen Hörspielproduktionen mit, so in Berlin und die Ullsteins (RIAS 1963) und Robert, ich, Fastnacht und die anderen (RIAS 1977). Als Erzähler des Zeitgeschehens jeder Folge ist er nach dem Titelvorspann der Serie Ein Mann will nach oben zu hören. Als Synchronsprecher lieh er seine Stimme unter anderem Richard Harris (Die Bibel), Michael Lonsdale (Der Schakal), Michel Piccoli (Mord im Fahrpreis inbegriffen) und Jean Rochefort (Das Gespenst der Freiheit). 1965 wurde Wigger mit dem Deutschen Kritikerpreis ausgezeichnet. Er war mit der Schauspielerin Uta Hallant verheiratet. Sein Sohn Maximilian Wigger ist ebenfalls als Schauspieler tätig. Tod Stefan Wigger starb nach langer Krankheit am 13. Februar 2013 im Alter von 80 Jahren in einem Münchener Krankenhaus. Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit würdigte Wigger als einen der "ganz großen Schauspieler des Berliner Theaters der Nachkriegszeit". Die letzte Ruhe fand Wigger auf dem Münchener Waldfriedhof (Neuer Teil). /// Christiane Hörbiger (* 13. Oktober 1938 in Wien; ? 30. November 2022 ebenda[1]) war eine österreichische Schauspielerin und Synchronsprecherin. Ihre Schauspielkarriere in Theater, Film und Fernsehen begann 1955 und umfasst über 130 Film- und Fernsehproduktionen. Sie wurde vor allem bekannt als ?Christl Müller? in der ORF-ARD-Fernsehserie Donaugeschichten, als Gräfin von Guldenburg in der ZDF-Fernsehserie Das Erbe der Guldenburgs und als Wiener Juristin Dr. Julia Laubach in der ORF-ARD-Fernsehserie Julia - Eine ungewöhnliche Frau. Christiane Hörbiger war eine der drei Töchter des Schauspielerehepaars Attila Hörbiger (1896-1987) und Paula Wessely (1907-2000) sowie eine Nichte des Schauspielers Paul Hörbiger (1894-1981). Ihre Schwestern sind Elisabeth Orth und Maresa Hörbiger. Cornelius Obonya ist ihr Neffe. Christian Tramitz ist ihr Neffe 2. Grades, Mavie Hörbiger ihre Nichte 2. Grades. Sie besuchte, wie auch ihre beiden Schwestern, das Gymnasium der Schwestern vom armen Kinde Jesus in der Wiener Hofzeile. Im Alter von 14 Jahren wechselte sie vom Gymnasium in eine Handelsschule am Wiener Gürtel. Sie absolvierte die Handelsschule erfolgreich, doch die Konditorei, die ihre Eltern für sie erworben hatten, war zwischenzeitlich in Konkurs gegangen. So konnten sich die Eltern dem Wunsch ihrer Tochter, Schauspielerin zu werden, nicht mehr verschließen. 2008 veröffentlichte Hörbiger ihre Autobiografie Ich bin der Weiße Clown. Hörbiger war zweimal verheiratet. Nach der ersten, 1962 geschlossenen und 1967 geschiedenen Ehe mit dem Regisseur Wolfgang Glück heiratete sie den Schweizer Journalisten Rolf R. Bigler. Aus dieser Ehe stammt der Sohn Sascha Bigler (* 1968), den sie nach dem Tod ihres Mannes im September 1978 allein großzog. Bigler lebt heute in Los Angeles und arbeitet als Regisseur. Mit ihrem Lebensgefährten Gerhard Tötschinger lebte sie von 1984 bis zu seinem Tod 2016 abwechselnd in Wien, Baden bei Wien und in Zürich. Zuletzt lebte sie in Baden bei Wien.[2] Ehrengrab für Christiane Hörbiger im Mai 2023 Ihre letzte Ruhestätte befindet sich auf dem Wiener Zentralfriedhof in einem Ehrengrab der Stadt Wien in der Gruppe 33 G, Nummer 19.[3][4] An der Trauerfeier nahmen neben der Familie Hörbiger auch Alt-Bundespräsident Heinz Fischer, Stadträtin Veronica Kaup-Hasler, Markus Trebitsch sowie Susi Stach und Karl Fischer teil.[5][6] Werdegang Film, Fernsehen und Synchron Hörbiger debütierte 1955 in dem Film Der Major und die Stiere unter der Regie von Eduard von Borsody. Danach begann sie eine Schauspielausbildung am Max-Reinhardt-Seminar in Wien, brach diese aber schon nach wenigen Wochen ab, als sie ein weiteres Filmengagement erhielt. Privatlehrer, vor allem Alma Seidler, vervollständigten ihre Schauspiel-, Tanz- und Gesangsausbildung. Von 1965 bis 1970 spielte Hörbiger an der Seite von Willy Millowitsch die Rolle der Christl Müller in der ARD-Fernsehserie Donaugeschichten. Ab Mitte der 1980er Jahre arbeitete sie vermehrt, später ausschließlich für Film und Fernsehen. Die Rolle der Gräfin von Guldenburg in der ZDF-Fernsehserie Das Erbe der Guldenburgs machte s.

-

Original Autogramm Karl-Heinz Kreienbaum (1915-2002) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Schwarzweiss-Postkarte von Karl-Heinz Kreienbaum bildseitig mit weissem Lackstift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Karl-Heinz Kreienbaum (* 29. April 1915 in Hamburg; ? 16. Oktober 2002 in Schleswig) war ein deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher. Bundesweit bekannt wurde er vor allem durch seine über 200 Rollen am Hamburger Ohnsorg-Theater. Nach einer kaufmännischen Lehre bei einem Schiffsmakler nahm er beim damaligen Intendanten des Thalia-Theaters, Willy Maertens, Schauspielunterricht. Sein erstes Theaterengagement hatte er von 1936 bis 1938 am Landestheater in Neuss. Von 1938 bis 1945 war er Soldat und wurde dreimal verwundet. Nach Kriegsende kehrte Kreienbaum 1946 an der Jungen Bühne Hamburg zu seinem Schauspielerberuf zurück. 1947/48 stand er am Thalia Theater unter Vertrag, bis er 1949 von Hans Mahler als freier Schauspieler im Drama Dat Spill vun den rieken Mann seine erste Rolle am Ohnsorg-Theater erhielt. 1954 spielte er in der ersten Fernsehübertragung aus dem Ohnsorg-Theater an der Seite von Walter Scherau, Heidi Kabel, Otto Lüthje und Hilde Sicks in Seine Majestät Gustav Krause. Weitere Auftritte wie In Luv und Lee die Liebe (1961) mit Walter Scherau und Hans Mahler, Opa wird verkauft (1961) mit Henry Vahl, Heinz Lanker und Erna Raupach-Petersen, Gastwirt Goebel und Die Königin von Honolulu (1966) jeweils mit Otto Lüthje und Erna Raupach-Petersen, Zwei Kisten Rum (1968) mit Hilde Sicks und Otto Lüthje, Die Kartenlegerin (1968) mit Heidi Kabel und Edgar Bessen, Liebe Verwandtschaft (1975) mit Jochen Schenck und Christa Wehling, Mutter ist die Beste (Das Fenster zum Flur) (1981) mit Heidi Kabel, Heidi Mahler und Jasper Vogt oder Gute Nacht, Frau Engel (1983) mit Heidi Kabel, Werner Riepel und Christa Wehling folgten u. a. in den nächsten Jahren in der Reihe der Fernsehaufzeichnungen. Auch spielte er den König Lear in einer niederdeutschen Adaption am Ohnsorgtheater. Seit 1956 gehörte Kreienbaum zum festen Ensemble der niederdeutschen Bühne. Er schrieb für das Ohnsorg-Theater die Stücke De hillige Grotmudder (1970) und Oh, Hannes, wat'n Geld (1977). Im Jahr 1999 feierte er sein 50-jähriges Ohnsorg-Jubiläum. Er spielte dabei die Rolle des Hinnerk Bullerdiek in Herr in't Huus bün ick. Sein letzter Theaterauftritt war in der Spielzeit 2001/2002 als Käpt'n Mewes in De gollen Anker. Karl-Heinz Kreienbaum wirkte in zahlreichen Filmen und Fernsehspielen mit. Außerdem war er Sprecher in vielen Hörfunksendungen, so z. B. im Schulfunk (Neues aus Waldhagen), und hielt Vorträge in niederdeutscher Sprache. /// Standort Wimregal GAD-10.409 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Elmar Wolf (1939-2006) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Elmar Wolf und die neuen Egerländer von Elmar Wolf bildseitig mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Elmar Wolf (* 14. August 1939 in Bann bei Kaiserslautern; ? 8. November 2006 in Queidersbach) war ein deutscher Blasmusiker, Komponist, Orchesterchef, Musikverleger und Produzent. Elmar Wolf studierte bereits als 14-Jähriger am Pfälzischen Konservatorium in Kaiserslautern die Fächer Posaune und Theorie. Nach ersten musikalischen Erfahrungen in der Tanzkapelle seines Vaters Ernst Wolf knüpfte er Kontakte zu bekannten tschechischen Komponisten wie Karel Vacek, Jaromír Vejvoda und anderen. Bekannt wurde Wolf vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Ernst Mosch, bei dessen Original Egerländer Musikanten er von 1975 bis 1986 Posaune spielte. 1977 gründete Wolf den Ewoton-Musikverlag und zwei Jahre später gemeinsam mit Mosch den Mosch-Musikverlag. Sie veröffentlichten die Original-Arrangements von Ernst Mosch und seine(n) Original Egerländer Musikanten im Druck. 1986 trennten sich die Wege von Wolf und Mosch. 1989 gründete Wolf sein eigenes Orchester, Elmar Wolf und die Neuen Egerländer. Sein besonderes Verdienst war dabei u. a., dass er viele namhafte Musiker, die zuvor auch lange bei Ernst Moschs Egerländern gespielt hatten, gewinnen konnte. Am Schlagzeug spielte sein Sohn Bernd Wolf. Dieser übernahm 1997 den Ewoton Musikverlag und gründete mittlerweile sein eigenes Orchester. Elmar Wolf gründete 1998, ein Jahr nach der Übergabe des Ewoton-Verlages an seinen Sohn, einen weiteren Musikverlag, Edition Musikantenland. Dieser wird seit seinem Tod von seinem Enkel Patrick Wolf weitergeführt. Zusammen mit Georg Ried veröffentlichte Wolf 1999 eine Bildbiographie über Ernst Mosch und sein Orchester in seinem Verlag. EWOTON Musikverlag 1977 gründete Elmar Wolf den EWOTON Musikverlag, um sich auf den Druck und Vertrieb der Original-Arrangements der "Original Egerländer Musikanten" zu spezialisieren. Dadurch erschienen Werke der bekannten tschechischen Komponisten Antonín Borovicka, Karel Vacek, Josef Poncar, Jaromír Vejvoda und vielen Weiteren sowie deren Original-Arrangements u. a. von Franz Bummerl, Gerald Weinkopf und Freek Mestrini. Nach und nach wurde das Verlagsprogramm um Werke und Arrangements von Franz Watz, Manfred Schneider, Walter Tuschla und Karl-Heinz Bell erweitert. Bereits vor 1989 erkannte Wolf das musikalische Potential in der damals noch existenten DDR. So erschienen bereits vor der Wende Werke von Siegmund Goldhammer und Otto Wagner. 1997 zog er sich aus der Geschäftsführung des Verlages zurück und gab diese an seinen Sohn weiter. Anfang 2011 stieg Elmar Wolfs Enkel, Patrick Wolf, in die Geschäftsführung ein. Der Verlag wird somit bereits in 3. Generation als Familienbetrieb geführt. /// Standort Wimregal GAD-10.403 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Karl-Heinz Kreienbaum (1915-2002) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Karl-Heinz Kreienbaum bildseitig mit blauem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Karl-Heinz Kreienbaum (* 29. April 1915 in Hamburg; ? 16. Oktober 2002 in Schleswig) war ein deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher. Bundesweit bekannt wurde er vor allem durch seine über 200 Rollen am Hamburger Ohnsorg-Theater. Nach einer kaufmännischen Lehre bei einem Schiffsmakler nahm er beim damaligen Intendanten des Thalia-Theaters, Willy Maertens, Schauspielunterricht. Sein erstes Theaterengagement hatte er von 1936 bis 1938 am Landestheater in Neuss. Von 1938 bis 1945 war er Soldat und wurde dreimal verwundet. Nach Kriegsende kehrte Kreienbaum 1946 an der Jungen Bühne Hamburg zu seinem Schauspielerberuf zurück. 1947/48 stand er am Thalia Theater unter Vertrag, bis er 1949 von Hans Mahler als freier Schauspieler im Drama Dat Spill vun den rieken Mann seine erste Rolle am Ohnsorg-Theater erhielt. 1954 spielte er in der ersten Fernsehübertragung aus dem Ohnsorg-Theater an der Seite von Walter Scherau, Heidi Kabel, Otto Lüthje und Hilde Sicks in Seine Majestät Gustav Krause. Weitere Auftritte wie In Luv und Lee die Liebe (1961) mit Walter Scherau und Hans Mahler, Opa wird verkauft (1961) mit Henry Vahl, Heinz Lanker und Erna Raupach-Petersen, Gastwirt Goebel und Die Königin von Honolulu (1966) jeweils mit Otto Lüthje und Erna Raupach-Petersen, Zwei Kisten Rum (1968) mit Hilde Sicks und Otto Lüthje, Die Kartenlegerin (1968) mit Heidi Kabel und Edgar Bessen, Liebe Verwandtschaft (1975) mit Jochen Schenck und Christa Wehling, Mutter ist die Beste (Das Fenster zum Flur) (1981) mit Heidi Kabel, Heidi Mahler und Jasper Vogt oder Gute Nacht, Frau Engel (1983) mit Heidi Kabel, Werner Riepel und Christa Wehling folgten u. a. in den nächsten Jahren in der Reihe der Fernsehaufzeichnungen. Auch spielte er den König Lear in einer niederdeutschen Adaption am Ohnsorgtheater. Seit 1956 gehörte Kreienbaum zum festen Ensemble der niederdeutschen Bühne. Er schrieb für das Ohnsorg-Theater die Stücke De hillige Grotmudder (1970) und Oh, Hannes, wat'n Geld (1977). Im Jahr 1999 feierte er sein 50-jähriges Ohnsorg-Jubiläum. Er spielte dabei die Rolle des Hinnerk Bullerdiek in Herr in't Huus bün ick. Sein letzter Theaterauftritt war in der Spielzeit 2001/2002 als Käpt'n Mewes in De gollen Anker. Karl-Heinz Kreienbaum wirkte in zahlreichen Filmen und Fernsehspielen mit. Außerdem war er Sprecher in vielen Hörfunksendungen, so z. B. im Schulfunk (Neues aus Waldhagen), und hielt Vorträge in niederdeutscher Sprache. /// Standort Wimregal GAD-10.394 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Postkarte O.E. Hasse (1903-1978)

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

Postkarte. Zustand: Gut. SW-Postkarte von Otto Eduard Hasse, unsigniert /// Otto Eduard ?O. E.? Hasse (* 11. Juli 1903 in Obersitzko; ? 12. September 1978 in Berlin) war ein deutscher Schauspieler, Regisseur, Hörspiel- und Synchronsprecher. Schon als Kind sammelte der Sohn eines Schmieds erste Theatererfahrungen an seiner Schule in Kolmar / Posen, zusammen mit seiner Mitschülerin Berta Drews. Nach dem Abitur begann Hasse in Berlin ein Jurastudium, das er allerdings nach drei Semestern abbrach. Er wechselte zur weiteren Ausbildung als Schauspieler an die Max-Reinhardt-Schule am Deutschen Theater. Nachdem er diese erfolgreich abgeschlossen hatte, trat er an der Berliner ?Jungen Bühne?, am Harzer Sommertheater in Thale, in Breslau und an den Münchner Kammerspielen auf. Hier arbeitete er auch als Regisseur. Im Frühjahr 1939 wurde Hasse in München wegen Homosexualität gemäß § 175 zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt, was nach der damaligen Strafpraxis als ein relativ mildes Urteil galt. Als strafmildernd wurden seine Unbescholtenheit, sein Geständnis und seine künstlerischen Leistungen gewertet. So sei Hitler von Hasses Auftritt in Cäsar und Cleopatra ?stark beeindruckt? gewesen. Nach Hasses Haftentlassung gab ihm der Münchner Inspekteur der Sicherheitspolizei (IdS), SS-Oberführer Beutel, die Zusicherung, dass er ?keine beruflichen Schwierigkeiten? zu erwarten habe.[1] Dies war einer sogenannten ?Sondergenehmigung? durch Goebbels geschuldet.[2] 1939 erhielt Hasse einen Vertrag in Prag für das dort gegründete Deutsche Theater und verwendete von da an den Namen O. E. Hasse. Nachdem er dort im Oktober 1940 auf Betreiben eines konkurrierenden Schauspielers erneut als ?untragbar? suspendiert worden war, setzte sich Goebbels gegen den deutschen Statthalter in Prag Karl Hermann Frank durch und ließ die Suspendierung aufheben.[1] Seine Filmkarriere begann Hasse bereits 1931 mit kleineren Nebenrollen, z. B. in Stukas (1941), Rembrandt (1942) oder Dr. Crippen an Bord (1942). Einen großen internationalen Erfolg hatte Hasse in dem Hitchcock-Film Ich beichte (I Confess, 1953) an der Seite von Montgomery Clift und in Deutschland mit der Titelrolle in dem Film Canaris (1954). Hasse spielte mit in zwei Teilen der ?08/15?-Trilogie (neben Joachim Fuchsberger) (1955), in der Filmkomödie Kitty und die große Welt (1956) (neben Romy Schneider), in Arsène Lupin, der Millionendieb (1957) als Kaiser Wilhelm II. (neben Liselotte Pulver) sowie als Staatsanwalt von Treskow in der Spoerl-Verfilmung Der Maulkorb von Wolfgang Staudte (1958). Auch an den Romanverfilmungen von Frau Warrens Gewerbe (1960) nach George Bernard Shaw und Die Ehe des Herrn Mississippi (1961) nach Friedrich Dürrenmatt war er beteiligt. Krimi-Fans kennen O. E. Hasse auch aus Die Todesstrahlen des Dr. Mabuse (1964). Bekannt war seine Darstellung des Stabsarztes in dem auf dem Roman von Heinz G. Konsalik basierenden Film Der Arzt von Stalingrad über die Gefangenschaftserlebnisse des Arztes Ottmar Kohler - neben Eva Bartok als russische Ärztin und dem jungen Mario Adorf als Sanitäter. Hasse war mit Auftritten auf der Bühne gleichermaßen wie auf der Filmleinwand präsent. 1961 unternahm er zusammen mit Elisabeth Bergner eine Gastspielreise durch die USA mit dem Bühnenstück Geliebter Lügner (einem für die Bühne bearbeiteten Briefwechsel zwischen G. B. Shaw und Stella Patrick Campbell) von Jerome Kilty. 1967 trat er als Winston Churchill in Rolf Hochhuths umstrittenem Stück Soldaten an der Freien Volksbühne in Berlin auf. 1971 spielte er am Burgtheater in Wien unter der Regie von Gerhard Klingenberg die Titelrolle von William Shakespeares Julius Caesar. Ehrengrab, Hüttenweg 47, in Berlin-Dahlem War Hasses Darstellungsstil zunächst geprägt durch eine expressive und oft theatralisch wirkende Spielweise der zwanziger Jahre, die sich auch in einer häufig exaltierten Sprechweise mit teilweise übertriebenen Betonungen einzelner Satzpassagen äußerte, so entwickelte er mit zunehmendem Alter eine sehr konzentrierte, zurückgenommene Spielweise. Dabei gelang es ihm, mit einer sehr zurückhaltend und gezielt eingesetzten Körpersprache und seiner immer markanter werdenden rauen, dunklen Stimme seinen Figuren eine einzigartige Wirkung zu verleihen. Erst spät kam Hasse mit dem Fernsehen in Berührung. 1975 verfilmte Peter Zadek das Theaterstück Eiszeit von Tankred Dorst mit Hasse in der Rolle des neunzigjährigen Literatur-Nobelpreisträgers Knut Hamsun - nach Meinung vieler Kritiker eine der eindrucksvollsten Rollen des Schauspielers. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Zadek wiederholte Hasse 1977 in der Fernsehadaption von Brendan Behans Theaterstück Die Geisel. Seine letzte künstlerische Arbeit war die Theaterrolle des Dieners Shunderson in Curt Goetz' Dr. med. Hiob Prätorius in der Berliner Komödie am Kurfürstendamm. 1959 war Hasse Jury-Mitglied bei den Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Er war unter anderem die markante deutsche Synchronstimme von Charles Laughton, Humphrey Bogart, Spencer Tracy und Clark Gable. Zu seinen Hörspielrollen gehört zum Beispiel die Figur des Kapitäns Queeg in der Funkfassung von Die Caine war ihr Schicksal nach Herman Wouk (1954). O. E. Hasse gehörte einer Generation an, die ihr Privatleben streng vom Beruf trennte. Auch wenn er seine Homosexualität nie leugnete, so war es doch für ihn als Künstler in den 1950er Jahren und angesichts möglicher Strafverfolgungen nach § 175 StGB schwierig, eine solche Identität leben zu können. Er sah sich - wie andere seiner Zeitgenossen - gezwungen, seine Orientierung wie eine heimliche Angelegenheit zu behandeln. Sein Lebensgefährte der letzten drei Lebensjahrzehnte war Max Wiener, der für eine bestimmte Zeit Mitglied der Konzernleitung von Ringier war. Seit 1981 wird jährlich der O.-E.-Hasse-Preis von der O.-E.-Hasse-Stiftung vergeben, die von der Akademie der Künste (Berlin) betreut wird. Damit wird das Vermächtnis des Schauspielers erfüllt, der zur Förderung des Schauspielernachwuchses eine Auszeichnung mit Geld bestimm.

-

Original Autogramm Hans-Peter Briegel /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Albumblatt. Zustand: Gut. A5 grosses Albumblatt mit aufmontiertem Zeitungsfoto von Hans-Peter Briegel bildseitig mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Hans-Peter Briegel (* 11. Oktober 1955 in Kaiserslautern[1]) ist ein deutscher Fußballtrainer, -funktionär und ehemaliger Fußballspieler. Sein größter internationaler Erfolg als Spieler war der EM-Titel 1980. Außerdem wurde er 1982 und 1986 Vizeweltmeister. Briegel kam aus der Leichtathletik und war deutscher Jugendmeister im Weitsprung und Dreisprung. Er absolvierte auch zwei Zehnkämpfe, was die Presse später dazu veranlasste, ihn als ?ehemaligen Zehnkämpfer? zu bezeichnen. Seine Weit- und Dreisprungbestleistungen erzielte Briegel als A-Jugendlicher des TV Rodenbach in den Jahren 1972 und 1973.[2] Verein Briegel begann seine fußballerische Karriere erst mit 17 Jahren und spielte zuerst für den jetzigen Landesligisten Sportverein Rodenbach 1919 e. V. Nach dem Wechsel zum 1. FC Kaiserslautern spielte er von 1975 bis 1984 in der Fußball-Bundesliga.[3] Später war er für Hellas Verona und Sampdoria Genua tätig. Mit Hellas Verona wurde Briegel 1984/85 unter Osvaldo Bagnoli Italienischer Meister. Im selben Jahr wurde er als erster im Ausland spielender Fußballer zu Deutschlands Fußballer des Jahres gewählt. Briegel, die ?Walz aus der Pfalz?, wie er wegen seiner athletischen Statur und seines ungebändigten Vorwärtsdranges oft genannt wurde, beendete 1988 seine aktive Laufbahn als Spieler mit dem Pokalsieg mit Sampdoria Genua kurz vor Einführung der Schienbeinschonerpflicht.[4] Er war bekannt dafür, immer ohne Schienbeinschoner zu spielen.[5] Nationalmannschaft WM-Finale 1986: Burruchaga entwischt Briegel und trifft zum entscheidenden 3:2 Von Oktober 1979 bis Juni 1986 machte er 72 Spiele in der deutschen Fußballnationalmannschaft.[6] Dabei gelangen ihm vier Tore. Die Höhepunkte seiner Karriere waren der Europameistertitel 1980 und die Vizeweltmeistertitel 1982 in Spanien und 1986 in Mexiko. Vor der A-Nationalmannschaft hatte er bereits bei der DFB-Amateurnationalmannschaft von 1976 bis 1978 sechs Länderspiele bestritten. Für den Gewinn der Europameisterschaft wurde er von Bundespräsident Karl Carstens mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet.[7] Trainer Von Oktober 1989 bis zum 30. Juni 1992 war Briegel Spielertrainer beim FC Glarus, verpflichtet von damaligen Präsidenten Fritz ?Ypsch? Hösli.[8] Seine erste reine Trainerstation war der SV Edenkoben von Juli 1992 bis Juni 1994. Danach trainierte er unter anderem die SG Wattenscheid 09 bis März 1995, Besiktas Istanbul zunächst von Mai 1999 bis September 1999 als Co-Trainer unter Karl-Heinz Feldkamp und von Mitte September 1999 bis Juni 2000 als Cheftrainer und Trabzonspor von November 2001 bis Juni 2002. Vom 21. Dezember 2002 bis zu seinem Rücktritt am 9. Mai 2006 war Briegel Trainer der albanischen Nationalmannschaft, von Juli 2006 bis zum 20. Januar 2007 Trainer der bahrainischen Nationalmannschaft. Seine größten Triumphe als Trainer waren die Siege mit Albanien gegen den von Otto Rehhagel trainierten Europameister Griechenland und gegen Russland. Diese Siege brachten Briegel in Albanien einen Kultstatus ein. So wurden zahlreiche Kinder auf den Vornamen Briegel getauft. Legendär war auch sein Quartier in Tirana, das gegenüber dem Präsidentenpalast in einem Prachtbau des verstorbenen Diktators Enver Hoxha lag. Zur Saison 2007/08 wurde er Cheftrainer des türkischen Erstligisten MKE Ankaragücü und wurde nach fünf Monaten wieder entlassen. Funktionär Von Sommer 1996 bis zu seinem Rücktritt am 21. Oktober 1997 war Briegel Sportlicher Leiter des 1. FC Kaiserslautern. Am 5. November 2002 wurde er in den Aufsichtsrat des FCK gewählt. Bis zu seinem Rücktritt am 10. Dezember 2003 saß Briegel in diesem Gremium. Am 9. Juni 2022 kehrte er zum FCK erneut als Mitglied des Aufsichtsrats und zusätzlich als Mitglied des Beirats zurück.[9 /// Standort Wimregal Ill-Umschl2024-248 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

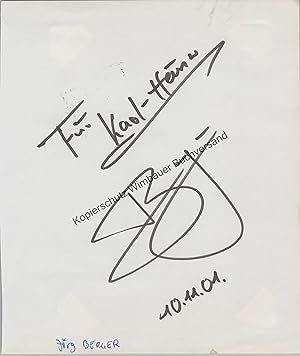

Original Autogramm Jörg Berger (1944-2010) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Jörg Berger mit schwarzem Edding signiert, z. T. mit eigenhändigem Zusatz "Für Karl-Heinz" /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Jörg Berger (* 13. Oktober 1944 in Gotenhafen; ? 23. Juni 2010 in Duisburg[1]) war ein deutscher Fußballspieler und Fußballtrainer. Mit fünf Jahren schnürte Jörg Berger, der mit seiner Familie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Leipzig lebte,[2] seine ersten Fußballschuhe und spielte in der Kindermannschaft von Motor Stötteritz, dem heutigen SSV Stötteritz. In den Jahren 1962 und 1963 gehörte er zum Kader der DDR-Juniorenauswahl, für die er vier Länderspiele bestritt. Von 1964 bis 1967 spielte Berger für den SC Leipzig und den 1. FC Lokomotive Leipzig in der DDR-Oberliga, der höchsten Spielklasse im DDR-Fußball. Er kam jedoch über die Rolle eines Ersatzspielers nicht hinaus und bestritt in vier Spielzeiten nur 16 Oberligaspiele. 1967 kam er in drei Länderspielen der DDR-U23-Nachwuchsnationalmannschaft zum Einsatz, in denen er zwei Treffer erzielte. Wegen einer Muskelverletzung musste er seine Karriere als Oberligaspieler allerdings früh beenden. Er begann ein Studium an der DHfK Leipzig und anschließend eine Trainerlaufbahn.[3] Bereits als 30-jähriger Coach gewann er mit der 2. Mannschaft des Halleschen FC den Bezirksmeistertitel in Halle und damit den Aufstieg in die zweitklassige Liga.[4] Berger war in der DDR ein angesehener Fußballtrainer, der irgendwann als Nachfolger von Georg Buschner die Nationalmannschaft übernehmen sollte.[5] Berger nutzte jedoch als Trainer der Nachwuchs-Auswahlmannschaft der DDR 1979 ein Spiel in Jugoslawien, um in den Westen zu flüchten.[6] Dort übernahm er 1979 als erste Mannschaft den SV Darmstadt 98 in der 2. Bundesliga als Cheftrainer. Da Berger zu diesem Zeitpunkt nicht über den notwendigen Trainerschein des Deutschen Fußball-Bunds verfügte, stellte ihm der Verband eine Sondergenehmigung aus.[7] Als DDR-Flüchtling sah er sich Bedrohungen ausgesetzt, die von der Stasi im Westen organisiert wurden.[8] So überlebte er als Trainer von KSV Hessen Kassel Mitte der 1980er Jahre offenbar einen Giftanschlag.[9] Gewissheit über die Mordanschläge erhielt er aber erst nach der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 bei Durchsicht seiner Stasiakten.[10][11] In der Frühphase seiner Trainerkarriere verpasste Berger 1984 und 1985 zweimal als Vierter der Zweiten Liga knapp den Aufstieg in die Bundesliga. Danach trainierte der Motivationskünstler Berger mehrere Bundesligavereine, die er oft vor dem Abstieg rettete, wodurch er sich den Spitznamen ?Feuerwehrmann? verdiente. Jedoch bekam er selten die Chance, eine Mannschaft über längere Zeit aufzubauen. Während der Weltmeisterschaft 1990 arbeitete er der deutschen Mannschaft zu, indem er in deren Auftrag andere Turnierspiele beobachtete.[12] Seine Bestleistungen als Trainer erreichte er mit zwei dritten Plätzen in der Bundesliga, 1990 mit Eintracht Frankfurt und 1996 mit dem FC Schalke 04. Im Oktober 1996 wurde er bei Schalke entlassen und von Huub Stevens abgelöst. Er konnte deshalb den Schalker UEFA-Pokal-Gewinn in derselben Saison nicht mehr als Trainer feiern.[3] Nach kurzen Gastspielen 1997 beim FC Basel und 1998 beim Karlsruher SC rettete er 1999 als Trainer von Eintracht Frankfurt den Verein vor dem Abstieg in die 2. Bundesliga. Im Jahr 2000 übernahm Berger die Trainerposition beim türkischen Verein Bursaspor.[13] Dort war ihm zufolge eine professionelle Arbeit jedoch nicht möglich: 19 Präsidenten sollen versucht haben, die Mannschaftsaufstellung zu beeinflussen. Als der schnelle sportliche Erfolg ausblieb, wurde Berger direkt und indirekt mit dem Tode bedroht und er entschied sich, das Land schnellstmöglich zu verlassen. Erst fünf Jahre später gewann er den Prozess um seine Abfindung.[14] Letzter großer Erfolg von Jörg Berger war der Einzug ins Finale um den DFB-Pokal mit dem Zweitligaverein Alemannia Aachen.[15] Jedoch wurde Bergers Vertrag nach der Niederlage gegen den amtierenden Deutschen Meister Werder Bremen und bei gleichzeitigem Nichtaufstieg in die Bundesliga einvernehmlich zum 30. Juni 2004 aufgelöst.[16] Vom 17. November 2004 bis zum 14. August 2005 war er Cheftrainer von Hansa Rostock, stieg jedoch mit dem Verein am Ende der Bundesliga-Saison 2004/05 aus der Bundesliga ab und wurde in der folgenden Zweitligasaison nach einer 1:4-Niederlage gegen den TSV 1860 München bereits nach dem zweiten Spieltag entlassen.[17] Danach arbeitete er als Experte für den Fernsehsender Premiere, unter anderem für dessen Berichterstattung über die 2. Liga.[18] Am 6. März 2009 erschien seine Autobiografie Meine zwei Halbzeiten: Ein Leben in Ost und West,[19] in der sein Leben in der DDR und die von seiner Übersiedlung in die Bundesrepublik 1979 bis 1990 reichende Verfolgung und Beobachtung durch die Staatssicherheit der DDR sowie sein Leben nach der Wende und seine Krebserkrankung dargestellt werden. Das Buch stieg bis auf Platz 8 der Spiegel-Bestsellerliste. Die erste Auflage war innerhalb von wenigen Tagen nach Erscheinen ausverkauft.[20][21] Am 19. Mai 2009 wurde er als neuer Trainer von Arminia Bielefeld vorgestellt. Berger trat die Nachfolge von Michael Frontzeck an, der am 17. Mai 2009 auf dem Relegationsplatz stehend beurlaubt wurde.[22] Mit einem 2:2 am letzten Spieltag gegen Hannover 96 rutschte man auf einen direkten Abstiegsplatz. Berger verließ daraufhin den Verein nach nur einer Woche wieder.[23][24] Durch die Anstellung in Bielefeld ist Jörg Berger, gemeinsam mit Otto Rehhagel und Felix Magath, der Trainer mit den meisten trainierten Vereinen in der Bundesliga (8 Vereine) und den meisten Stationen als Trainer in der Bundesliga (9 Stationen).[25][26] Anschließend betreute er[27][28][29] die deutsche Autorennationalmannschaft,[30] mit der er am 2. Mai 2010 in seinem letzten Spiel als Trainer Europameister wurde.[31] Ehrungen Seit dem 23. Januar 2013 ziert ein Abbild von Jörg Berger eine der zwölf ?Säulen der.

-

Original Autogramm Achim Wolff /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Blatt. Zustand: Sehr gut. Albumblatt mit Fotoecken von Achim Wolff mit schwarzem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "Für Karl-Heinz ganz <3liche Grüße" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Achim Wolff (* 13. Oktober 1938 in Berlin) ist ein deutscher Schauspieler und Theaterregisseur. Neben seiner Mitwirkung in etlichen Theaterinszenierungen spielte er seit Anfang der 1960er Jahre in über 80 Film- und Fernsehproduktionen. Am Theater war er seit 1997 über 800 Mal als Philipp Klapproth in Pension Schöller im Theater am Kurfürstendamm zu sehen. In Film und Fernsehen wurde er vor allem als Rudi Reschke in der ZDF-Sitcom Salto Postale, und als Weihnachtsmann in den Filmen und Serien der KIKA-Serie Beutolomäus bekannt. Ausbildung und Privates Achim Wolff legte sein Abitur in Magdeburg ab und wurde Student an der Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam. 1980 heiratete er seine Schauspielkollegin Rita Feldmeier (* 1954). Aus dieser Verbindung entstammen zwei Kinder. Das Paar lebt seit 1985 in Stahnsdorf. Theater Am Berliner Friedrichstadtpalast spielte Wolff in Bühneninszenierungen wie Warten auf Godot und Woyzeck. Weitere Theaterengagements führten ihn ans theater 89, ans Renaissance-Theater, ans Theater am Kurfürstendamm, ans Winterhuder Fährhaus Hamburg, an die Comödie Dresden und ans Hans-Otto-Theater Potsdam. Am Brandenburger Theater arbeitete er erstmals als Theaterregisseur, indem er Zwei Schüsse Dienstagnacht von Ernest Dudley und Arthur Watkyn inszenierte. Ebenso inszenierte er am Hans Otto Theater die Bühnenstücke Lola Blau von Georg Kreisler, Marlene von Pam Gams und eine Hommage an Hildegard Knef, Ich bin den weiten Weg gegangen. Seit 1997 spielt Wolff über 800 Mal den Philipp Klapproth in Pension Schöller an der Seite von Elisabeth Wiedemann, Winfried Glatzeder, Herbert Köfer und Friedrich Schoenfelder im Theater am Kurfürstendamm. 2011 war er am gleichen Theater neben Florian Martens in der Rolle des Darry Berrill in einer Inszenierung von Seán O?Caseys Das Ende vom Anfang unter der Regie von Carl-Hermann Risse zu sehen. Von 2016 bis 2018 spielte er in dem Theaterstück Honig im Kopf (nach dem gleichnamigen Film von Til Schweiger) unter Regie von René Heinersdorff die Hauptrolle des Amandus am Schloßparktheater Berlin. Film und Fernsehen Wolff gab 1960 an der Seite von Helga Raumer sein Fernsehdebüt unter der Regie von Wolfgang Luderer in dem Fernsehfilm Toter Winkel. 1961 folgte in einer Nebenrolle als Diener in der DEFA-Filmkomödie Die Liebe und der Co-Pilot sein Debüt auf der Kinoleinwand. Nach weiteren Nebenrollen in Kinofilmen wie in Der Fall Gleiwitz (ebenfalls 1961), Einfach Blumen aufs Dach (1979) hatte er tragende Rollen in Iris Gusners Filmkomödie Kaskade rückwärts (1984) und in Michael Kanns Die Entfernung zwischen dir und mir und ihr (1988). Herrmann Zschoche besetzte ihn 1987 als Klaus Lohmann in seiner Romanverfilmung Die Alleinseglerin nach Christine Wolter und als Vater des von Marc Lubosch dargestellten Protagonisten Robert in seinem Liebesdrama Grüne Hochzeit (1989). Er hatte auch Aufgaben im Serienbereich. In der siebenteiligen DFF-Serie Fridolin gehörte er 1987 neben Regina Beyer und Renate Geißler als Lothar Menzel zur Stammbesetzung. 1988 spielte er an der Seite von Alfred Struwe und Helga Piur in drei Folgen der erfolgreichen DDR-Arztserie Zahn um Zahn die Nebenrolle des Achim Pohl und gastierte in der Fernsehspiel-Reihe Der Staatsanwalt hat das Wort. Im wiedervereinigten Deutschland konnte Wolff nahtlos an seine Laufbahn in der DDR anknüpfen. Bekannt wurde er dem gesamtdeutschen Publikum an der Seite von Wolfgang Stumph in der ZDF-Sitcom Salto Postale (1993 bis 1996) als Rudi Reschke. Auch in Salto Kommunale (1998 bis 2001) und Salto Speziale (2006) übernahm er eben diese Rolle. Mit Harald Juhnke war er 1995 als Kommissar Maiwald in dem Fernsehfilm Ach, du fröhliche zu sehen, im Fernsehkrimi Röpers letzter Fall stand er 1996 gemeinsam mit Günter Pfitzmann vor der Kamera. Er übernahm neben seinen Aufgaben in Kino- und Fernsehfilmen wiederholt Gastauftritte in Fernsehserien und -reihen, u. a. in Unser Lehrer Doktor Specht, Liebling Kreuzberg, A.S. - Gefahr ist sein Geschäft, Mona M. - Mit den Waffen einer Frau, Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei, Polizeiruf 110, In aller Freundschaft, Akte Ex und Ella Schön. Auch in zahlreichen Kinder- und Jugendproduktionen wirkte Wolff mit. Rolf Losansky, der im September 2016 in Potsdam verstarb, besetzte ihn 1999 in seinem Märchenfilm Hans im Glück in der Rolle des Scherenschleifers, der seinen besten Stein mit einer Gans des Protagonisten Hans eintauscht. Von 2005 bis 2012 übernahm er in den Filmen und Serien der KiKA-Serie Beutolomäus die Rolle des Weihnachtsmanns. Achim Wolff betätigt sich auch als Hörspielsprecher. Ende der 1980er Jahre war er an Hörspielproduktionen für den Rundfunk der DDR beteiligt. Theater Als Schauspieler seit 1997: Pension Schöller (Philipp Klapproth) - Regie: Jürgen Wölffer (Theater am Kurfürstendamm, Berlin) 2011: Seán O?Casey: Das Ende vom Anfang (Darry Berrill) - Regie: Carl-Hermann Risse (Theater am Kurfürstendamm, Berlin) 2016-2018: Til Schweiger: Honig im Kopf (Amandus) - Regie: René Heinersdorff (Schlosspark Theater Berlin) 2019; 2021: Was ihr wollt (Narr) - Regie: Marten Sand (Seefestival Wustrau/Seefestival Neuruppin) 2021: Schöne Bescherungen (Harvey) - Regie: Folke Brabant (Theater am Kurfürstendamm, Berlin) Als Regisseur 1986: Ernest Dudley/Arthur Watkyn: Zwei Schüsse Dienstagnacht (Brandenburger Theater) 2019: Liederabend: Allein in einer großen Stadt (Marlene Dietrich) (Schlosspark Theater Berlin) /// Standort Wimregal Ill-Umschl2024-169 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

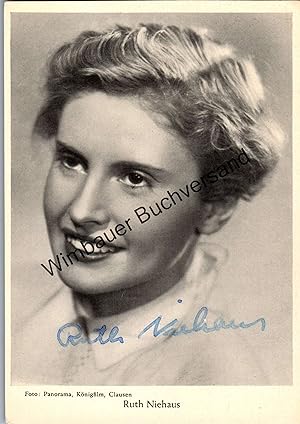

Original Autogramm Ruth Niehaus (1925-1994) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Dünne Postkarte / Druckbild von Ruth Niehaus bildseitig mit blauer Tinte signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Ruth Hildegard Rosemarie Niehaus, verheiratete Ruth Lissner (* 11. Juli 1925[1] in Krefeld; ? 24. September 1994 in Hamburg), war eine deutsche Theater- und Filmschauspielerin und Regisseurin. Grabstätte Familie Niehaus in Meerbusch-Büderich, Der Grabstein wurde geschaffen von Joseph Beuys im Jahr 1951, die Grabplatte wurde 1995 von Hans Jochem entworfen Ihre Eltern waren Elisabeth Niehaus, geb. Nettesheim, und der Ingenieur Fritz Niehaus. Ihr Bruder war der Münchener Chirurg Helmut Niehaus (1928-1994). Ruth Niehaus wuchs in der Gartenstadt Meererbusch, heute Meerbusch, auf. Nach dem Abitur an der Luisenschule in Düsseldorf besuchte sie die dortige Schauspielschule unter Peter Esser, der sie 2 Jahre unterrichtete und ihr ein erstklassiges Abschlusszeugnis ausstellte. Sie erhielt Bühnenengagements unter anderem in Krefeld, Oldenburg, Berlin, Basel, Düsseldorf (bei Gustaf Gründgens), München, am Deutschen Schauspielhaus Hamburg (bei Oscar Fritz Schuh) und am Burgtheater in Wien. Sie war eine Charakterdarstellerin des klassischen und modernen Theaters. Ruth Niehaus wurde ?die Rita Hayworth des deutschen Films der 1950er Jahre? genannt und galt als Fräuleinwunder.[2] Sie war einer der großen Kinostars der 1950er Jahre und war auf den Titelseiten von Stern und Film und Frau. 1950 lernte sie in Hamburg den US-Schauspieler Orson Welles kennen, der ihr drei Filmhauptrollen in Hollywood anbot und einen Heiratsantrag machte. Zu seinem Erstaunen lehnte sie sein Angebot ab und blieb in Deutschland. 1952 brillierte sie als Solveigh in Peer Gynt zusammen mit Will Quadflieg am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. 1955 erhielt der Film Weg ohne Umkehr den ersten Golden Globe Award für Deutschland nach dem Krieg. Ruth Niehaus spielte neben Ivan Desny und René Deltgen die Hauptrolle. 1959 reiste sie mit der deutschen Filmdelegation u. a. mit Bernhard Wicki, Liselotte Pulver und Eva-Ingeborg Scholz zur Deutschen Filmwoche nach Tokio 1964 wurde sie vom Fotografen Peter Basch in seinem Atelier in New York fotografiert und in seinem Buch Junge Schönheit abgebildet. Außerdem wirkte Niehaus bei Hörspielproduktionen wie Die drei Fragezeichen und das Narbengesicht mit sowie in Der Bastian von Barbara Noack. Gastauftritte hatte sie auch in Fernsehshows, u. a. in Je später der Abend bei Dietmar Schönherr (1974), Einer wird gewinnen bei Hans-Joachim Kulenkampff (1985) oder Zum Blauen Bock bei Heinz Schenk (1982). Als Werbeträgerin sah man sie bei Rosenthal Porzellan, Lux Seife oder Ergee Strumpfhosen. 1988 und 1990 begab sie sich auf Spurensuche nach China, um dort mehr über das Leben ihres verstorbenen Mannes, des Journalisten und langjährigen Chefredakteurs der Illustrierten Kristall, Ivar Lissner, zu erfahren. Sie schrieb ein Drehbuch über sein Leben, das sie kurz vor ihrem Tod noch fertigstellen konnte. 1994 wollte sie wieder eine Fernsehrolle übernehmen; dazu kam es aufgrund ihrer Erkrankung jedoch nicht mehr. Ruth Niehaus ist die Großtante der Schauspielerin Valerie Niehaus, die 2014 bei der Einweihung der Ruth-Niehaus-Straße in Meerbusch eine Laudatio hielt. Ihre Tante, Agnes Niehaus, heiratete den Bruder von Otto Lagerfeld, Karl Lagerfeld war ein Cousin. Vom 25. September bis 7. November 2021 fand in Meerbusch eine Ausstellung über das Leben und Wirken von Ruth Niehaus statt.[3] 2022 wurde der künstlerische Nachlass von Ruth Niehaus an die Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln übergeben. Bühnenengagements Ruth Niehaus war auf vielen großen deutschen, österreichischen und Schweizer Bühnen als seriöse Charakterdarstellerin zu sehen. Ihre bedeutendsten Rollen waren Johanna (Die Jungfrau von Orléans), Gretchen (Faust), Pippa (Und Pippa tanzt!), Ophelia (Hamlet), Mrs. de Winter, Desdemona (Othello), Medea, Gigi u. v. a. Ihre Theaterkarriere begann 1947-1948 am Stadttheater Krefeld, gefolgt von Engagements am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg (1948-1949), am Oldenburgischen Staatstheater (1949-1950) und bei Gustaf Gründgens in Düsseldorf (1952-1954). Im Sommer 1954 war sie in Heilbronn als Gretchen zu sehen.[4] 1955 wurde sie an die Hamburger Kammerspiele verpflichtet, sie spielte auch an den städtischen Bühnen in Wuppertal. 1957 spielte sie bei den Luisenburg-Festspiele das Käthchen in Käthchen von Heilbronn von Heinrich von Kleist mit Heinz Baumann als Wetter vom Strahl. Bei den Festspielen in Bad Hersfeld wurde sie unter der Regie von William Dieterle in Goethes Faust als ?Das deutsche Gretchen 1959? gefeiert. 1961 und 1962 spielte sie dort ebenfalls unter der Regie von Dieterle die Titania in Shakespeares Ein Sommernachtstraum. 1964 war sie neben Hannes Messemer in Die Verschwörung des Fiesko zu Genua von Friedrich Schiller auf den Ruhrfestspiele in Recklinghausen zu sehen. Der WDR sendete eine Fernsehaufzeichnung am 1. Weihnachtsfeiertag für das Abendprogramm der ARD. 1959 wurde sie am Wiener Burgtheater in Heinrich von Kleist im Prinz von Homburg in der Rolle der Prinzessin Nathalie verpflichtet. 1964 bis 1968 war ihre erfolgreichste Zeit bei Oscar Fritz Schuh am Deutschen Schauspielhaus Hamburg. In Hamburg rührte sie 1952 den anwesenden Autor Jean Cocteau mit ihrer Darstellung der Eurydice in seinem Schauspiel Orpheus zu Tränen. Ihr Partner war Richard Lauffen. 1977 inszenierte Oscar Fritz Schuh an den Hamburger Kammerspiele das Stück Schneider Wibbel in dem sie zusammen mit Ida Ehre und Hans Clarin agierte. 1987 konnte Ruth Niehaus ihr 40. Bühnenjubiläum feiern. Sie stand bis 1992 auf der Bühne. Ihre erfolgreichste Zeit waren die Jahre von 1964 bis 1968 am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. 1968 verließ sie das Haus zusammen mit dem Intendanten Oscar Fritz Schuh und verkörperte weitere Rollen in dessen Inszenierungen. Bis zu seinem Tod im Jahr 1984 war Schuh einer ihrer engsten Freunde. /// Standort Wimregal PKis-Box76-U031 Sprache: Deutsch Gewicht in.

-

Original Autogramm Jörg Berger (1944-2010) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität