konzept stadt als, Erstausgabe (32 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (32)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (32)

Weitere Eigenschaften

Sprache (3)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Roman. Aus dem Hebräischen von Ruth Achlama. - (=Suhrkamp-Taschenbuch; st 3968).

Verlag: Frankfurt, M. : Suhrkamp Verlag, 2008

ISBN 10: 3518459686 ISBN 13: 9783518459683

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 5,50

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. 2. Auflage. 828 (4) Seiten. 19 cm. Umschlag: Michels Göllner Zegarzewski. Sehr guter Zustand. Der Bestseller im suhrkamp taschenbuch: die Geschichte des Jungen Amos, der im Jerusalem der vierziger Jahre aufwächst eine große Familien-Saga, ein Epos vom Leben und Überleben, ein Buch der Enttäuschungen und der Hoffnung. - Amos Oz (hebr. ?, gebürtig Amos Klausner; * 4. Mai 1939 in Jerusalem) ist ein israelischer Schriftsteller und Mitbegründer der politischen Bewegung Peace Now. Leben: Amos Oz wurde im Jerusalemer Stadtviertel Kerem Avraham, das hauptsächlich von osteuropäischen Einwanderern bewohnt war, geboren und wohnt heute in der israelischen Stadt Arad in der Negev-Wüste. Er ist der Großneffe des bedeutenden zionistischen Gelehrten Joseph Gedalja Klausner. Seine Großeltern flüchteten 1917 von Odessa nach Vilnius und wanderten 1933 von dort mit ihrem Sohn Jehuda Arie (* 1910; 11. April 1970), Amos' Vater, nach Palästina aus. Seine Mutter Fania Klausner, geborene Mußmann (* 1913; 6. Januar 1952), kam 1934 als 21-Jährige nach Palästina. 1954 trat er nach dem Freitod seiner Mutter dem Kibbuz Chulda bei und nahm seinen jetzigen Namen Oz an (dt. Kraft, Stärke"). Während seines Studiums der Literatur und Philosophie an der Hebräischen Universität von 1960 bis 1963 veröffentlichte Oz seine ersten Kurzgeschichten in der Literaturzeitung Kesher (dt. Knoten, Kontakt"). Von 1987 bis 2005 war Oz ordentlicher Professor für hebräische Literatur an der Ben-Gurion-Universität des Negev in Be'er Scheva. 1993 erhielt er dort den berühmten Agnon-Lehrstuhl für moderne hebräische Literatur. Oz hat eine Reihe von Romanen und Erzählungen, einige Essaybände und drei Kinderbücher verfasst, darüber hinaus zahlreiche in Zeitschriften erschienene Artikel und Essays. Seine Arbeiten wurden in 36 Sprachen übersetzt und erschienen in 35 Ländern. Politische Ansichten: Oz ist seit 1967 ein prominenter Befürworter der Zwei-Staaten-Lösung" im Nahostkonflikt. Er nahm am Sechstagekrieg und am Jom-Kippur-Krieg teil und gründete in den 1970er Jahren mit anderen Peace Now, eine Organisation, die zur israelischen Friedensbewegung zählte. In seinen Reden und Essays attackiert Oz häufig die anti-zionistische Linke beziehungsweise wirft ihr Selbstaufgabe vor: Das Konzept von Zivilisationen, die über ihren Territorien Fahnen flattern lassen, kommt mir archaisch und mörderisch vor. In der Hinsicht haben wir Juden jahrtausendelang vorgeführt, was ich gerne als die nächste Phase der Geschichte sähe: eine Zivilisation ohne territoriale Grenzen, beziehungsweise zweihundert Zivilisationen ohne einen einzigen Nationalstaat. Aber als Jude kann ich mir solche Illusionen nicht mehr leisten. Ich habe zwei Jahrtausende ein Beispiel gegeben, doch niemand folgte." Im Jahr 2006 verteidigte Oz in einem Artikel in der Los Angeles Times den Krieg gegen die Hisbollah im Libanon und 2008 in der Bild-Zeitung den Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Er revidierte seine Einstellung zur israelischen Offensive im Libanon jedoch im Laufe der Operation und rief zwei Wochen nach Beginn des Gaza-Krieges zu einem Waffenstillstand auf: Hamas ist verantwortlich [.] aber die Zeit ist gekommen, um einen Waffenstillstand anzustreben." Anders als einige Vertreter von Peace Now befürwortet Oz die Sperranlage zwischen Israel und dem Westjordanland. Er tritt aber dafür ein, dass die Grenze annähernd auf der so genannten Green Line verlaufen sollte. Oz ist einer der Initiatoren der neuen linksgerichteten Liste Die neue Bewegung-Meretz" (Hatnua Hahadasha), die bei den israelischen Parlamentswahlen im Februar 2009 angetreten ist. . . . Aus: wikipedia-Amos_Oz. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 602 Taschenbuch. Kartoniert. Laminiert. Glanzfolienkaschierung.

-

Bavaria. Land und Leute im 19. Jahrhundert. Die Kgl. Haupt- und Residenzstadt München. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Paul Ernst Rattelmüller. Mit einer Biographie des Verfassers. Distrikte der Kgl. Haupt- und Residenzstadt München mit 55 Kartenskizzen. Mit einem Glossar und Übersetzung der lateinischen Zitate. Mit einer Bibliographie und einem Register.

Verlag: München: Süddeutscher Verlag, 1989

ISBN 10: 3799164596 ISBN 13: 9783799164597

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 9,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Wie neu. Erstausgabe. 350 (2) Seiten mit einer Illustration und 55 Karten. 22,1 cm. Sehr guter Zustand. Frisches Exemplar. Wie ungelesen. Eduard Fentsch (18141877), deutscher Dichter und Schriftsteller. - Die Bavaria ist eine zwischen 1860 und 1867 erschienene Landesbeschreibung des Königreichs Bayern. Sie behandelt Naturraum, Volkskunde und Geschichte der acht Kreise (Regierungsbezirke) Bayerns. Auftraggeber war König Maximilian II. von Bayern (1848-1864), die Herausgabe besorgte der Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich (von) Riehl (1823-1897). Für die Volkskunde ist die Bavaria eine Quelle von hoher Bedeutung. Entstehung: Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert bestanden Pläne zu einer umfassenden historisch-topographisch-statistischen Beschreibung Bayerns. Durch König Maximilian II. erfuhren derartige Projekte nicht nur einen neuen Aufschwung, sondern erhielten durch das dezidierte Interesse des Königs für die Volkskultur neue inhaltliche Impulse. Noch als Kronprinz beauftragte Maximilian 1846 den Maler und Schriftsteller Joseph Friedrich Lentner (1814-1852), eine Ethnographie" Bayerns zu erstellen. Das Material umfasste bei Lentners Tod 1852 zwölf Foliobände. Die Arbeiten führte dann der Schriftsteller Eduard Fentsch (1814-1877) fort. 1854 übernahm der Kulturhistoriker Wilhelm Heinrich (von) Riehl (1823-1897) im Auftrag des Königs die Arbeiten an der Ethnographie. Auf Wunsch des Königs wurde 1856 das Konzept erweitert und unter Leitung Riehls eine umfassende systematische Darstellung der bayerischen Landes- und Volkskunde erarbeitet. Ein derartig umfangreiches Werk war von einer Person nicht mehr zu bewältigen. Es entstand daher ein Sammelwerk, an dem rund 50 Gelehrte mitwirkten. Riehl übernahm, unterstützt von Felix Dahn (1834-1912), die Redaktion der von 1860-1867 veröffentlichten Bände. Da er als Redakteur für inhaltliche Fragen nicht zuständig war, konnte Riehl dem Werk nicht so seinen Stempel aufdrücken, wie er es gewünscht hatte. Die im Vorwort des ersten Bandes für den letzten Band angekündigte Überschau der statistischen, topographischen und historischen Verhältnisse des ganzen Landes kam nicht zustande. . . Aus: bavarikon-de. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 665 Graues Leinen mit Schutzumschlag.

-

Bayrischer Jahrmarkt.

Verlag: München: Franz Ehrenwirth Verlag, 1959

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEnglische Broschur. Zustand: Gut. Erstausgabe. 173 (5) Seiten. 20 cm. Mit zahlreichen Textzeichnungen und einer Umschlagillustration von Franziska Bilek. Guter Zustand. Mit einer privaten Widmung auf dem Vorsatz. - Ernst Hoferichter (* 19. Januar 1895 in München; 3. November 1966) war ein bayerischer Schriftsteller, Journalist und Schauspieler. Leben: Im Ersten Weltkrieg war er OffiziersAspirant beim Bayerischen Leibregiment. Hoferichter studierte an den Universitäten in Freiburg und München Philosophie, Psychologie und Literaturwissenschaften. Nach seinem Studium stand er u.a. mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf der Bühne. Schauspiel hatte er bei Otto Falckenberg erlernt. Er arbeitete für den Simplicissimus und die Jugend. Er machte mit seiner Frau eine Weltreise und berichtete in mehreren Zeitungen darüber. Sein besonderes Interesse galt der Graphologie. In mehreren Kriminalprozessen wurde er vom Gericht als graphologischer Gutachter berufen. 1949 schlug er dem Münchner Verleger W. E. Freitag (bei dem Der Simpl erschien) vor, die Zeitschrift "Der neue Pitaval" mit ihm als Herausgeber zu starten. Sein Konzept: Interessante Kriminalfälle, auch ungeklärte, sollten - neu recherchiert und psychologisch durchleuchtet - spannend und niveauvoll erzählt werden. Es erschienen nur drei Ausgaben, dann wurde die Zeitschrift aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. 1962 wurde er mit dem Schwabinger Kunstpreis ausgezeichnet. Nach seinem Tod setzte seine Frau die Stadt München als Erbe ein und verpflichtete sie, eine Stiftung zu gründen, die Münchener Schriftsteller ehre, die sich durch "Originalität mit Weltoffenheit und Humor" auszeichneten. Seit 1975 wird daher der Ernst-Hoferichter-Preis verliehen. . Aus: wikipedia-Ernst_Hoferichter. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 230.

-

Otto Passarge (1891-1976) Leben und Wirken für Lübeck Reihe B Bd. 51

Anbieter: ANTIQUARIAT Franke BRUDDENBOOKS, Lübeck, Deutschland

Erstausgabe

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 12,17 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbGebundene Ausgabe. Zustand: Wie neu. 1. Auflage. 204 S. ink. Fußnoten Veröffentlichungen z. Geschichte d. Hansestadt Lübeck Herausgegeben v. Archiv d. Hansestadt Zeittafel: S. 183 - 184, Abkürzungen: S. 185, Quellen - und Literaturverzeichnis: S. 186 - 189, Anhang: S. 190 - 204 Das Buch ist in exzellentem, sauberen Zustand. Buch ist wie neu ungelesen. -----Inhalt:. Das Buch ist dem ehemaligen Bürgermeister der Hansestadt Lübeck und 1. Vorsitzenden des Lübecker Bauvereins, Otto Passarge, gewidmet. Wie kein anderer prägte Passarge die Geschicke der Stadt und stellte die Weichen für die Zukunft. Inhalt: - Vorwort - Einleitung - Herkunft, Ausbildungsjahre - Tätigkeiten und Erfahrungen während der Zeit der Weimarer Republik - Verfolgung und Haftzeiten während des Nationalsozialismus - Entnazifizierung in Lübeck - Wiederaufbau der Verwaltung: Die Bürgermeisterfrage und die Schaffung einer provisorischen Verwaltung; Die Wiederzulassung von Parteien und die Bildung einer neuen Lübecker Stadtvertretung (Bürgerschaft); Das Konzept der Re-Education; Verwaltungshandeln in ständiger Improvisation - Flüchtlinge, Vertriebene und Kriegsheimkehrer - Die Versorgungs- und Gesundheitslage der Lübecker Bevölkerung in den Nachkriegsjahren - Wohnungsmangel, Wohnungsnot - oder: Otto Passarge als "Baumeister der Stadt Lübeck": Flüchtlingslager, Baracken, Zeltstadt auf dem Priwall; Wohnungsbau und -finanzierung; Öffentliche Bauvorhaben - Der Lübecker Gemeinnützige Bauverein - Die Lübecker Wirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg - Handelskontakte mit der Sowjetischen Besatzungszone - Wiederherstellung der internationalen Kontakte - Nordische Tage in Lübeck - Einbindung Lübecks in die Nachkriegsstruktur Deutschlands - Parteiarbeit und Parteipolitik: Passarges Politikverständnis und Parteiarbeit; SPD-Presse - Vergleich Lübecks mit Kiel, Hamburg und Bremen in der Nachkriegszeit: Kiel unter Andreas Gayk; Hamburg unter Max Brauer; Bremen unter Wilhelm Kaisen - Resumée, Rückblick auf ein Lebenswerk - Zeitleiste - Abkürzungen - Quellen- und Literaturverzeichnis - Anhang: Stimmungsbericht des Polizeipräsidenten Lübeck an den Regierungspräsidenten in Schleswig Oberst Kühn vom 28.9.1945 (AHL Hauptamt 182); Liste der Mitglieder der vorläufigen Bürgerschaft (November 1945) (AHL Hauptamt 363); Passarge an den Öffentlichen Kläger beim Dena-Ausschuß III vom 12.8.1948 (AHL Nachlaß Passarge 236) - Festrede Otto Passarges anläßlich der Nordischen Tage am 10.6.1953 (AHL Nachlaß Passarge 298). ISBN: 9783795004927 Wir senden umgehend mit beiliegender MwSt.Rechnung. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 422.

-

Kinderplanet oder das Elend der Kinder in der Grossstadt. rororo 1602. rororo-aktuell.

Verlag: Rinbek (bei Hamburg) : Rowohlt,, 1972

ISBN 10: 3499116022 ISBN 13: 9783499116025

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Liberarius - Frank Wechsler, Hagenow, Deutschland

Verbandsmitglied: GIAQ

Erstausgabe

EUR 4,00

Währung umrechnenEUR 19,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb1. Aufl. S. 189 Mit zahlr. Fotos. ; Inhalt: Einleitung: Projektstadium Kinderplanet, I. Teil: Mißstände und deren Ursachen: 1. Kapitel: Aspekte zur Situation der Kinder in den Großstädten, Exkurs: Über die Menschenfeindlichkeit der Großstadt Die ökonomische Situation der Lohnabhängigen Die Wohn- und Spielsituation Familie und Familienpolitik Bildungschancen, 2. Kapitel: Kindertagesstätten - keine Alternative, II. Teil: Eine Alternative: der Kinderplanet: 1. Kapitel: Grundlagen: Sozialisationsprobleme Die Sozialisationsforschung, Der psychoanalytische Ansatz Aspekte der Sozialisation in der Familie Sozialisation in der Schule, 2. Kapitel: Das Konzept des Kinderplaneten, 3. Kapitel: Die Vorarbeiten, Exkurs: Die Stadt Frankfurt als Veranstalter, Voruntersuchungen, Das Spielangebot, Der Kostenvorans`chlag, Die Finanzierung, Die Organisation, 4. Kapitel: Der Kinderplanet, I. Teil: Erfahrungen, Ergebnisse und Forderungen, 1. Kapitel: Erfahrungen und Kritik, 2. Kapitel: Das Nachspiel", Anmerkungen. ; "Das «Jahrhundert des Kindes» fand nicht statt. Aus der oft sentimentalen Kinderfreundlichkeit bei Geburtstagsfeiern und Einschulung, auf herzigen Geburtsanzeigen und vor dem Weihnachtsbaum ist eine Kinderfeindlichkeit der modernen Industriegesellschaft geworden, die sich des Kindes allenfalls für den frühzeitigen Beginn des Konsumdrills annimmt, Kinder sterben und werden physisch wie seelisch verletzt, nicht nur unter den Schlägen undBefehlen ihrer unter der gleichen Hektik stehenden Eltern, sondern sie sind neben den Alten die Hauptopfer des Straßenverkehrs, der falschen Wohnraum- und Stadtplanung. In einer Gesellschaft, die für den Haushund mehr Lebensraum bereitstellt als für das Kind, die angeblich zu arm ist, um Kinderspielplätze und Kindertagesstätten bezahlen zu können, bleiben die Bedürfnisse der Kinder vor allem in der Großstadt auf der Strecke. Die drei Autorinnen des vorliegenden Bandes (Studentinnen der Hochschule für Gestaltung Offenbach) hatten im Jahre 1971 das Projekt «Kinderplanet» entwickelt. Unter großer Anteilnahme von Kindern, Eltern und publizistischer Öffentlichkeit wurde es 1971 in Frankfurt realisiert. Enttäuscht mußten die Anreger dieses Projekts jedoch zur Kenntnis nehmen, daß ihr Plan, den «Kinderplaneten» zur Basis eines die ganze Stadt erfassenden Programms der Kinderfreundlichkeit zu machen, den gleichen Weg ging wie alle kreativen Anstöße unter den Bedingungen des Konsum-Kapitalismus: Nicht nur die Hersteller von Konsumprodukten, sondern auch die Frankfurter Stadtverwaltung nutzte das Projekt für die Zwecke der Public Relations. Der Band ist eine Bestandsaufnahme der Situation der Kinder in den bundesdeutschen Großstädten, wobei die Untersuchung der Situation Frankfurts im Vordergrund steht. Es wurden Kinder- und Elternaussagen, aber auch. Zahlen über die Not der Kinder in den städtischen Großsiedlungen, über fehlende Betreuungsstätten verarbeitet. Das Buch ist geschrieben für die, die es angeht: Für die jungen Mütter, die allzuleicht die allgemeine Not ihrer Kinder nur als individuelles Versagen deuten. Es ist aber zugleich auch ein Rechenschaftsbericht der Arbeitsgruppe an der Hochschule für Gestaltung, die sich nicht damit zufriedengab, ihrerseits zu Entwerfern besserer Verpackung von Konsumartikeln ausgebildet zu werden, sondern die es sich zur Aufgabe machte, theoretisch wie praktisch, ein alternatives Modell für eine kinderfreundliche Stadt der Zukunft zu entwickeln." 3499116022 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 120 8° , Taschenbuch , Schönes Exemplar.

-

Letzter Aufruf; 99 Grad; Stücke und Materialien. Mit einem Essay von Georg Diez. - (=Edition Suhrkamp, es 3417 : Theater).

Verlag: Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 2002

ISBN 10: 3518134175 ISBN 13: 9783518134177

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbTaschenbuch. Kartoniert. Zustand: Wie neu. Originalausgabe. Erstausgabe. 171 (5) Seiten mit 8 Fotografien von Martin Fengel. 20 cm. Umschlag nach einem Konzept von Willy Fleckhaus und Rolf Staudt. Sehr guter Zustand. Frisches Exemplar. Wie ungelesen. Aus der Bibliothek von Dr. Beate Kayser, der früheren Feuilletonchefin der Münchner TZ. Letzter Aufruf »The name of the game is: safety.« Die Spieler in Letzter Aufruf sind Gestrandete, die sich irgendwo zwischen New York, Paris, Sydney oder Moskau verloren haben. Ihr Zuhause ist der Flughafen. Uraufführung im Frühjahr 2002 am Wiener Burgtheater; Regie: Andrea Breth Erreger spielt mit dem alltäglichen Wahnsinn der Geldmacher. Wovon werden die Broker krank oder scheiden früh aus dem Geschäft - reich oder für immer erledigt? Wie real ist der Erreger im System eines Menschen, der in der virtuellen Welt der Monitore lebt? Wie fiktional wird ihm die Welt, wenn ihm die Realität des Börsenparketts entzogen wird? - Albert Ostermaier (geb. 1967) lebt und arbeitet in München. 1988 beginnt er erste Gedichte zu veröffentlichen und erhält zwei Jahre darauf mit dem Literaturstipendium der Stadt München seinen ersten Preis. Das 1993 geschriebene und 1995 im Bayerischen Staatsschauspiel München uraufgeführte Stück Zwischen zwei Feuern. Tollertopographie eröffnet Albert Ostermaiers Karriere als Theaterautor. Er wird Hausautor am Nationaltheater in Mannheim (Spielzeit 1996/1997), am Bayerischen Staatsschauspiel (Spielzeit 1999/2000) und am Wiener Burgtheater (Spielzeit 2003-2009). Seine Theaterstücke werden/wurden von vielen namhaften Regisseuren inszeniert, u.a. von Andrea Breth, Lars Ole Walburg und Martin Kuej. In 2012 gab es drei neue Theaterstücke und Uraufführungen. Ein Pfund Fleisch am Deutschen Schauspielhaus Hamburg, die Dramatisierung des jüngsten Romans Schwarze Sonne scheine in Luxemburg und Call me God im Residenztheater. Neben seinen zahlreichen Lyrik-Bänden und Theaterstücken schrieb er 2008 seinen ersten Roman Zephyr und 2011 Schwarze Sonne scheine, der auch als Hörbuch erschien und mit dem Preis der Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde. Im Prestel-Verlag ist 2012 der Fotoband Venedig. Die Unsichtbare von Christopher Thomas mit Gedichten von Albert Ostermaier erschienen und zuletzt bei Suhrkamp die Erzählung Die Liebende. Anfang September 2013 wird der neue Roman Seine Zeit zu sterben im Suhrkamp Verlag herauskommen. Ein Thriller, der in der Glitzerwelt Kitzbühels spielt. Albert Ostermaier wurde mit namhaften Preisen und Auszeichnungen geehrt, u.a. dem Kleist-Preis, dem Bertolt-Brecht-Preis und in 2011 mit dem Welt-Literaturpreis für sein literarisches Gesamtwerk. Er ist zudem Torwart der deutschen Autorennationalmannschaft und Kurator bei der DFB-Kulturstiftung. Albert Ostermaier war writer in residence in New York und übernahm in den letzten Jahren Gastdozenturen an diversen deutschen Universitäten. Als Künstlerischer Leiter verschiedener Festivals hat Albert Ostermaier großes Ansehen erlangt. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 205.

-

Räume für Bildung - Räume der Bildung : Beiträge zum 25. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft. Schriften der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE)

Verlag: Opladen ; Berlin ; Toronto : Verlag Barbara Budrich, 2018

ISBN 10: 3847420542 ISBN 13: 9783847420545

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Erstausgabe

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBroschur. Zustand: Sehr gut. [1. Auflage]. 526 Seiten : Illustrationen ; 24 cm Tadelloses Exemplar. Inhalt: Einleitung und thematische Rahmung -- Edith Glaser und Werner Thole -- Einführung - Hinweise zum Raum im erziehungswissenschaftlichen Diskurs -- Johannes Bilstein -- Vom Inneren der Seele bis an das Ende der Welt. Raum als pädagogische Kategorie -- I Diskursräume - Wissensräume -- Susan L. Robertson -- Spatialising Education (or, the Difference that Education Spaces Make) -- Nicolas Engel -- Organisationen als Akteure der Transnationalisierung von Wissen -- Phillip D. Th. Knobloch -- Die Disziplin(en) der Erziehungswissenschaft(en) in Argentinien -- Arnd-Michael Nohl -- Die Überwindung des konjunktiven Erfahrungsraums: eine pädagogische Sisyphusarbeit -- Nadine Rose und Norbert Ricken -- "Schön' guten Morgen!" - Überlegungen zu den Effekten -- von Begrüßungsformeln im Schulunterricht -- Jörg Schwarz, Susanne Maria Weber und Sarah Wieners -- Spacing Career Paths: -- Institutionalized Positioning Practices within the Academic Field -- II Lebenszeit- und Übergangsräume -- Thomas Geisen -- Understanding Belonging and Coherence: Culture and the Life Strategies of Migrant Families -- Markus Rieger-Ladich -- Caracas 2007, Paris 1967. Besuch einer (Theorie-)Bausteile -- Wolfgang Lauterbach, Werner Georg und Helmut Fend -- Nachhaltiger Aufstieg? Der Einfluss der Bildungsexpansion auf die schulische Bildungsqualifikation im Kontext dreier Generationen -- Patrick Bühler -- Neue medizinische "Räume des Wissens"? Die Basler Beobachtungsklassen für "fehlentwickelte Kinder" 1930-1940 -- Charlotte Röhnery, Andreas Keil und Ina Jeske -- Wandel von Kindheit im ländlichen Raum. Exemplarische Befunde aus Viergenerationeninterviews -- Marcel Eulenbach, Thorsten Fuchs, Regina Soremski und Christine Wiezorek -- Jugendweihe - Übergangsritual oder gesellschaftlich-kultureller Raum intergenerationeller Praxis? -- III Bildungsräume -- Manuela Westphal -- Transnationaler Bildungsort Familie: Elterliche Erziehung und Bildung in der Migration -- Lukas Otterspeer und Klaus Zierer -- Erziehungswissenschaft und ihre Gegenstände im Fokus der Massenmedien. Ein interprofessioneller Austausch zu Massenmedien als Bildungsräume -- Pauline Starke -- Die Aufgabe der Professionalisierung: Entgrenzung und Mobilisierung durch Bildung in der Frühpädagogik -- Astrid Messerschmidt -- Nicht-identitäre und differenzreflexive Bildung in uneindeutigen sozialen und kulturellen Räumen -- Eckart Liebau und Ernst Wagner -- Das Konzept "Kulturelle Bildung" im globalen Kontext -- Natalie Fischer -- Ganztagsschule als Bildungsraum (für alle?!) - Erkenntnisse aus 10 Jahren "Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen" (StEG) -- Sabine Hornberg -- Transnationale Bildungsräume am Beispiel von IB World Schools -- Daniela Böhringer und Svea Korjf -- "Gut gemacht, Mädchen!" Wilde Ecken im akademischen Handlungsraum -- IV Kultur- und Sozialräume -- Merle Hummrich -- Raum und die Ordnungen des Pädagogischen. Theoretische und methodologische Perspektiven -- Nicole Berner, Miriam Hess und Frank Lipowsky -- Schaffen Frei-Räume Kreativität? Zur Offenheit von Aufgabenstellungen im Fach Kunst -- Julia Koller -- Effekte von Verräumlichung durch digitale Medien in der wissenschaftlichen Weiterbildung. Real - virtuell - kontextuell -- Jürgen Wittpoth -- Soziale Welten als ermöglichende und beschränkende Räume des Lernens -- Baldo Blinken -- Urbane Räume und Kindheit -- Wolfgang Schröer -- Entgrenzte Räume - Sozialpädagogische Forschung in neuen Verflechtungen? -- Ana Ines Heras -- Self-Managed and Cooperative Alternative Educational Processes in Argentina -- Jason Beech und Veronica Gottau -- Schools as Contested Spaces: Migration and Education in the City of Buenos Aires -- V Erinnerungsräume -- Pablo Pineau -- Territorial Metaphors in Argentinean Education: Shifts in Contemporary History -- Meike S. Baader und Christin Sager -- Die Stadt als Bildungsraum. Sozialraumorientierte pädagogische Arbeit mit Migrantenfamilien in Berlin-Kreuzberg in den 1970er Jahren -- Nino Ferrin und Gerald Blaschke-Nacak -- Performativität und Erfahrungsraum. Notizen zur Frage nach dem Verhältnis von Raum und Erfahrung aus performativer Perspektive -- VI Sicherheitsräume und Raumsicherheit -- Holger Schmidt -- Sicherheit durch panoptisch angelegte Räume? -- Martin Bittner und Meike Wittfeld -- Sichere Räume: eine Heterotopie pädagogischer Institutionen -- Heidi Helmhold -- Jugendstrafvollzug - (k)ein Raum für Bildung? Wohnwissen im Umgang mit dem Haftraum im Jugendstrafvollzug -- Ulrich Leitner -- Die Anstalt als pädagogischer Sonderort. Die Materialität pädagogischer Prozesse am Beispiel der Fürsorgeerziehung in einem ländlich pluriethnischen Raum -- Lars Alberth -- Blaue Flecken, kochendes Wasser und überforderte Mütter: Zur Verschränkung professioneller Beobachtungsräume im Kinderschutz -- VII Raumarrangements -- Jeanette Böhme -- Pädagogische Morphologie: Räume als materiale Sinnformen pädagogischer Praxis -- Christian Ritteimeyer und Anja Krüger -- Psychologische, biologische und pädagogische Aspekte der Wahrnehmung und Gestaltung von Bildungsräumen -- Elk Franke -- Bewegungserfahrung im Raum. Raumerfahrung durch Bewegung - Ein Wortspiel mit Bedeutung -- Heidemarie Kemnitz -- "Architektenpädagogiken". Historische Analysen zu (Schul-)Raum und Bildung -- Silvia Grinberg -- Revisiting Inequality in the Twenty-First Century: Cartographies of Schooling in the Buenos Aires Metropolitan Area -- Maria Silvia Serra -- School Architecture: silent pedagogy? -- Martin Nugel -- Entwurf einer transformatorischen Raumbildungstheorie -- Björn Hermstein und Nils Berkemeyer -- Raumverhältnisse lokaler Schulsysteme. Einblicke in eine Interviewstudie zur Sicht kommunaler Schulträger -- Susanne Viernickel und Rakel Dreyer -- Raumkonzepte und -nutzungspraktiken in der Kita: Zusammenhänge mit kindlichem Wohlbefinden und Verhalten -- Daniel Burghardt -- Mit Foucault zum Fußball. Das Stadion als pädagogische Heterotopie -- Thorsten Bührma.

-

Offene Fenster, offene Türen. Roman.

Erstausgabe

EUR 8,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. 250 Seiten ; 19 cm; Auf dem Fußschnitt als Mängelexemplar gestempelt. Einband leicht angestoßen, sonst tadellos, ungelesen. // Niemanden würde Casper Arbenz' Affäre mit Juliette Noirot interessieren. Wäre er nicht 55 und sie 19. Wäre er nicht Dozent an der Jazzschule, an der sie Gesang studiert. Hätten Casper und Juliette nicht während eines Konzerts in einem Probenraum Sex gehabt. Gäbe es davon nicht ein Video, das jetzt in den sozialen Medien kursiert. Die Schulleitung, die ganze Stadt ist entsetzt. Wellen der Empörung schlagen Casper und Juliette entgegen, Schuldzuweisungen, Hass und Hetze stellen ihr Leben auf den Kopf. Was darf noch privat sein, was gehört in den öffentlichen Diskurs? Und wird es den beiden gelingen, sich von den Meinungen anderer zu befreien und die Katastrophe als Chance für einen Neuanfang zu nutzen? Zügig hebt sich die Dunkelheit, als hätte der Tag es eilig, sich endlich zu zeigen, endlich zu beginnen. Casper bleibt trotzdem liegen. Wofür soll er sich beeilen, wozu soll er überhaupt aufstehen? Der Satz von Nietzsche »Es gibt keine Tatsachen, nur Interpretationen« geht ihm durch den Kopf. Das Tribunal der sozialen Medien tagt, rachsüchtig und ungerecht, wie er findet, weil es sich einseitig entweder auf Juliettes Seite oder auf seine schlägt, gierig nach Verurteilung, süchtig nach einem Opfer, einem Täter. Wer definiert »einvernehmliche Handlung« oder »Einwilligung«? Hat er Juliette um ihre Einwilligung gebeten? Hat sie die Erlaubnis erteilt, dass etwas geschieht? Und was heißt »et- was«, angesichts der Dynamik der Diskrepanz zwischen ihrer Position und ihrem Alter? In einer Gesellschaft, in der es zur Regel geworden ist, dass jeder sein Innerstes nach außen kehrt, gilt einer, der sich dem sozialen Zirkus verschließt, als eigenartig und suspekt und bereitet damit den perfekten Nährboden für Spekulationen. Wieso soll er sich der Diktatur der Meinungen und Verurteilungen aussetzen, wieso soll er den hassgesteuerten, vor Verachtung triefenden Dreck lesen? Im Wettstreit der Denunziation in den sozialen Netzwerken wird nicht nur er untergehen, sondern auch Juliette, davon ist er überzeugt. Ist ihr das bewusst? Muss sie ihn anzeigen, um sich selbst zu schützen? Bis vor drei Jahren hat er sich den sozialen Medien mehr oder weniger verweigert; Bands, in denen er mitspielt, hatten schon vorher Websites, Musiker, mit denen er zusammenspielt, bedienten Instagram, Facebook und Twitter. Vor drei Jahren hat er sich nach langem Hin und Her schließlich von Bettina überzeugen lassen, Facebook beizutreten und einen Instagram-Account zu eröffnen, um Einladungen zu Gigs, Erscheinungsdaten von CDs sowie Fotos zu posten. Schon bald hat sie aufgehört, ihm Vorwürfe zu machen, weil er sich kaum um die Konten kümmert und höchstens etwas postet, wenn sie ihn dazu auffordert. Er fühlt sich unwohl auf den Portalen, kann schlecht umgehen mit dem Neid und der Missgunst, die er spürt, wenn er Fotos betrachtet, die von Erfolgen berichten und ihm ein Leben vor Augen führen, das ihm offenbar verwehrt bleibt. Er beschließt, sich in der ehemaligen Werkstatt seines Großvaters in der Ostschweiz zu verkriechen, die dieser ihm vermacht hat, packt seine alte lederne Reisetasche, Kleider, Unterwäsche, Strümpfe, stellt einen Stapel CDs zusammen, die hoffentlich zu seiner Stimmung passen werden, viel Jazz, etwas Reggae, Electro, kaum Rock, nur Bob Dylan, Joni Mitchell, Neil Young. Er betritt Bettinas Zimmer, in dem sie gelesen, Aufsätze und Grammatikprüfungen korrigiert und stundenlang ungestört mit Daniel und Freundinnen telefoniert hat. Casper ist kein Leser, trotzdem will er einige Romane mitnehmen, nicht nur Musik. Nicht einmal die Bücher, die Bettina als ihre Klassiker bezeichnete, hat er gelesen; angefangen hat er sowohl Kafkas Das Schloss als auch Sylvia Plaths Die Glasglocke und Hundert Jahre Einsamkeit von Gabriel García Márquez, zu Ende gelesen hat er allerdings keines, weil er sich jedes Mal langweilte und den Sinn nicht einsah, sich auf erfundene Welten einzulassen und für Schicksale fiktiver Figuren Empathie zu empfinden, mit ihnen zu leiden. Über seinen Vorwurf, Romanautoren drückten sich vor der Realität, suhlten sich in poetischen Formulierungen und berichteten nichts, was er nicht längst wisse, hat sie sich nicht einmal geärgert; das mitleidige Lächeln, das sie ihm zuwarf, hat ihn damals tief getroffen. In Bettinas Reich riecht es anders als im Rest des Hauses, nicht fremd, jedoch anders, heller und sommerlicher, als stünde ein Aufbruch bevor, ein Neubeginn. Er hat im Fernsehen erfahren, dass der Mensch unfähig ist, sein eigenes Zuhause zu riechen: Sobald er sich in den eigenen Räumen aufhält, genügen zwei Atemzüge, dann verschließen sich die Nasenrezeptoren, er entscheidet, dass ein Geruch keine Gefahr anzeigt und nimmt ihn nicht länger wahr; statt seine Aufmerksamkeit für erwiesenermaßen Ungefährliches zu vergeuden, konzentriert er sich auf potentielle Bedrohung und Gefahr. Trotzdem kann Casper die Frau riechen, die ihn geheiratet hat. Ihr Duft nach Zimt, Jasmin und gespitzten Bleistiften bringt ihn noch heute aus dem Konzept und zum Träumen. Hat er, trotz seiner Seitensprünge, nie aufgehört, sie zu lieben? Oder ist Liebe pure Illusion, Liebeskummer die größte Bewährungsprobe, die es gibt? Kann er ohne Bettina leben? Seine Abenteuer mit anderen Frauen boten nicht bloß ungestüme Intensität und entfachten das Feuer sexueller Leidenschaft, sie bargen ebenso etwas Zerstörerisches in sich, sorgten für Unruhe und Verwirrung und brachten sein unaufgeregtes, geord- netes Eheleben aus der Balance. Hat er demnach nur aus Bequemlichkeit nie daran gedacht, sich wegen einer anderen Frau von Bettina zu trennen? Als Daniel dreizehn wurde und Casper ihn aufklären wollte, legte sein Sohn ihm die Hand auf den Arm: »Mams hat mir schon alles erklärt, gib dir keine Mühe!« Seither hegt Casper den begründeten Verdacht, dass Bettina Dinge über Daniel weiß, die ihm verborgen bleiben. Mit fünfzehn hielt Daniel ein.

-

Macht der Gefühle. 350 Jahre Oper in München. Mit einem Vorworten von Ulrike Hessler und Alexander Kluge. Autoren; Ulrike Hessler, Jürgen Schläder, Robert Braunmüller und Wilfried Hösl. Uraufführungen seit 1945. Mit einer Zeittafel. Verzeichnis abgebildeter Inszenierungen. Mit Abbildungsnachweis und Namensregister.

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 17,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Erstausgabe. 367 (1) Seiten mit zahlreichen Abbildungen. 30,5 x 24,5 cm. Sehr guter Zustand. Schutzumschlag am Rücken minmal berieben. - Ulrike Hessler, verh. Hessler-Meurer, (* 7. Februar 1955 in Kassel; 30. Juli 2012 in München war eine deutsche Autorin, Journalistin und Theatermanagerin. Sie war von 2006 bis 2010 Interimsleiterin der Bayerischen Staatsoper, anschließend bis zu ihrem Tod Intendantin der Sächsischen Staatsoper Dresden. Leben: Ulrike Hessler studierte nach dem Abitur Germanistik, Romanistik (Französisch, Spanisch und Italienisch) und Neuere Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Nach dem Staatsexamen war sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Didaktik der Deutschen Sprache und Literatur an der Katholischen Universität Eichstätt tätig. Ihr Arbeitsschwerpunkt war dabei das Forschungsprojekt Theatre and Drama in Education". Im Jahr 1984 wurde sie an der Ludwig-Maximilians-Universität München zur Dr. phil. promoviert: Ihre Arbeit bei Doktorvater Wolfgang Frühwald trug den Titel Bernard von Brentano Ein deutscher Schriftsteller ohne Deutschland. Tendenzen des Romans zwischen Weimarer Republik und Exil. Daneben arbeitete Hessler als freie Mitarbeiterin des Bayerischen Rundfunks. Die von ihr mitbearbeiteten Sendungen der Redaktion über Kulturkritik, Ernste Musik und Unterhaltungsmusik wurden auch ausgestrahlt im Senders Freies Berlin. Zudem schrieb sie als freie Journalistin für Magazine wie Vogue und Männer-Vogue. Bayerische Staatsoper: Mit Beginn der Spielzeit 1984/85 wurde sie nach Volontariaten in der Dramaturgie, Assistentin des Pressesprechers und Leiterin des Pressebüros an der Bayerischen Staatsoper. Ab 1988 war sie Pressesprecherin und Leiterin des Bereichs Presse und Öffentlichkeitsarbeit unter Staatsoperndirektor Wolfgang Sawallisch. Als solche übernahm sie übergreifende organisatorische Aufgaben zur Vorbereitung und Durchführung zweier Japan-Gesamtgastspiele 1988 und 1992. Mit Beginn der Spielzeit 1993/94 wurde sie Leiterin der erweiterten Public Relations Abteilung der Bayerischen Staatsoper unter Staatsintendant Sir Peter Jonas. In dieser Eigenschaft war sie Teil des Direktorium der Staatsoper und hatte hinsichtlich der medialen Entwicklung ein künstlerisches Mitspracherecht. In dieser Zeit erarbeitete sie ein umfassendes Marketing- und PR-Konzept und baute den Bereich Touristik-Marketing aus. Im Pressewesen richtete sie ab 1993 gemeinsam mit Redaktion:Kultur aktuell des Bayerischen Rundfunks, die Diskussionsreihe Kultur live aus der Bayerischen Staatsoper" aus. Bis 2003 wurden rund 50 Veranstaltungen gesendet. Seit 1997 hatte sie im Rahmen der Münchner Opern-Festspiele die Konzeption und Organisation der PR-Veranstaltung Oper für alle" inne; ab 1998 war sie für die Programmekonzeption und Organisation der Münchner Opern-Festspiele zuständig, die Cornel Franz von 1996 bis 2006 leitete. Im Jahr 1997 bewarb sie sich um das Amt des Kulturreferenten der Landeshauptstadt München. Sie unterlag jedoch mit einer Stimme Julian Nida-Rümelin. Mit Beginn der Spielzeit 2001/2002 wurde sie Direktorin für Public Relations und Programmekonzeption an der Bayerischen Staatsoper. In diesem Amt war sie bis 2008 tätig und publizierte in ihrem Aufgabenbereich mehrere Veröffentlichungen über die Münchner Staatsoper. Im Jahr 2003 wurde sie als Initiatorin und Projektleiterin beauftragt mit dem Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst die Veranstaltungsreihe Macht der Gefühle. 350 Jahre Oper in München" durchzuführen unter Beteiligung mit folgenden staatlichen Institutionen: Haus der Kunst, Deutsches Theatermuseum, Ludwig-Maximilians-Universität, Architektursammlung in der Pinakothek der Moderne, Staatstheater am Gärtnerplatz, Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, Münchner Stadtmuseum und Bayerische Staatsoper. Ab 2006 wurde sie Mitglied der dreiköpfigen, ab Januar 2008 der zweiköpfigen Interimsdirektion der Bayerischen Staatsoper. In dies.

-

Zehn Jahre Museum für Moderne Kunst Frankfurt am Main. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Andreas Bee. Mit einem Werkeverzeichnis und einem Register.

Verlag: Köln : DuMont-Literatur-und-Kunst-Verlag, 2003

ISBN 10: 3832156291 ISBN 13: 9783832156299

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 18,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Erstausgabe. 543 (1) Seiten mit vielen Abbildungen. 30,2 x 25,5 cm. Sehr guter Zustand. - Das Museum für Moderne Kunst (eigene Bezeichnung und Schreibweise: MUSEUM ??? FÜR MODERNE KUNST) in Frankfurt am Main wurde 1981 gegründet. Der Marburger Kunst- und Architekturtheoretiker Heinrich Klotz und der Theater- und Kunstkritiker Peter Iden gelten als die Initiatoren. Das Museumsgebäude wurde von dem Wiener Architekten Hans Hollein entworfen und 1991 eröffnet und wird seit 2018 von Susanne Peffer als Direktorin geleitet. Mit dem MUSEUM, dem TOWER und dem ZOLLAMT verfügt das Museum für Moderne Kunst über insgesamt drei Standorte. . Geschichte: Im Zweiten Weltkrieg wurde bei den Luftangriffen auf Frankfurt am Main ein Großteil der Frankfurter Altstadt zerstört. Dieser Umstand führte zu einem kulturellen Defizit im Stadtbild. Durch Neubauprojekte begann Frankfurt in den 1970er Jahren den Kulturbereich der Stadt zu reformieren. Im Rahmen dieses Bauprogramms erwarb die Stadt Frankfurt Villen und Parkanlagen, um den Wiederaufbau des historischen Stadtzentrums sowie die Erweiterung des sogenannten Museumsufers einzuleiten, welches das südliche Mainufer bezeichnet. Die Entstehungsgeschichte des MMK war von Anfang an sehr eng in das Museumsufer-Konzept eingebunden. Ursprünglich war die gemeinsame Unterbringung eines Museums für Architektur und eines Museums für zeitgenössische Kunst in einem Gebäude vorgesehen. Der Magistrat der Stadt Frankfurt nahm diesen Vorschlag auf und beschloss am 10. Mai 1979 die Errichtung dieser zwei Institutionen in einem Gebäude. Das Museum sollte architektonisch in zwei Bereiche aufgeteilt und unter einer gemeinsamen Leitung geführt werden. Der Vorschlag und die Durchführung wurden jedoch aufgrund der begrenzten räumlichen Möglichkeiten wieder verworfen. Ausschlaggebend war unter anderem auch die von den städtischen Körperschaften beschlossenen Kunstankäufe aus der ehemaligen Sammlung Ströher. Die Idee, in Frankfurt ein Museum für die Moderne einzurichten, ging von Peter Iden aus, einem einflussreichen Theater- und Kunstkritiker bei der Frankfurter Rundschau und Gründungsdirektor des Museums bis 19781987. In dem damaligen Oberbürgermeister Walter Wallmann (CDU) und dem Kulturdezernenten Hilmar Hoffmann (SPD) fand Iden politische Fürsprecher für sein Projekt. 1989 wechselte der Schweizer Kunsthistoriker und Kurator Jean-Christophe Ammann von der Kunsthalle Basel nach Frankfurt am Main und eröffnete dort als Direktor am 6. Juni 1991 das neue Museum für Moderne Kunst (MMK) Frankfurt am Main. Mit einem neuen Ausstellungsmodell, dem Szenenwechsel, der mithilfe privater Sponsoren insgesamt 20 Mal stattfand (Szenenwechsel I, 1992 bis Szenenwechsel XX, 2001-2), gewann das neue Museum internationales Renommee. Bei den Szenenwechsel Ausstellungen wurde der Bestand des Museums halbjährlich umgeordnet und dabei mit Neuzugängen, Leihgaben und Sonderausstellungen angereichert. Von 2002 bis 2008 war Udo Kittelmann (seit November 2008 Direktor der Nationalgalerie Berlin) Leiter des Museums. Im Januar 2009 wurde Susanne Gaensheimer, die ehemalige Kuratorin für Gegenwartskunst in der Städtischen Galerie im Lenbachhaus in München, Direktorin des MMK. Zum 31. August 2017 verließ sie das Museum, um in Düsseldorf die Leitung der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen zu übernehmen. Der stellvertretende Leiter Peter Gorschlüter wurde kommissarischer Direktor. Ab Januar 2018 ist Susanne Pfeffer, die zuletzt das Museum Fridericianum (Kassel) leitete, Direktorin des MMK. Sammlung: Heute beherbergt das MMK mehr als 4500 Kunstwerke von circa 440 Künstlern, von den 1960er Jahren bis in die jüngste Gegenwart hinein. Diese Werke und Werkgruppen stellen einen repräsentativen Querschnitt aller Gattungen der modernen und zeitgenössischen Kunst aus Malerei, Skulptur, Video, Fotografie, Licht- und Klanginstallationen sowie Werke der Performance der nationalen und internationalen Kunstszene dar. Der Grundstock wurde durch den Ankauf wichtiger Werke aus der Sammlun.

-

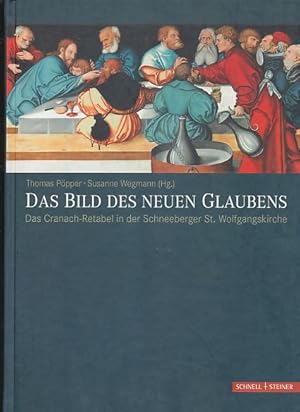

Das Bild des neuen Glaubens. Das Cranach-Retabel in der Schneeberger St. Wolfgangskirche.

Verlag: Regensburg : Schnell + Steiner, 2011

ISBN 10: 3795424593 ISBN 13: 9783795424596

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Erstausgabe

EUR 18,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. 1. Aufl. 227 S., [52] S. Ein gutes und sauberes Exemplar. - Thomas Popper, ". was wir eigentlich und nothwendig von dem Altaren wissen und halten sollen". Synopse und Agenda der Forschung -- Thomas Topfstedt, Zur Stadt- und Baugeschichte von Schneeberg im Erzgebirge -- Andreas Tacke, "ich het euch vil zuschreiben, hab aber vil zuschaffen". Cranach der Ältere als ,Parallel Entrepreneur'. Auftragslage und Marktstrategien im Kontext des Schneeberger Altares von 1539 -- Susanne Wegmann, Die Öffnung zum Glauben. Lucas Cranachs Schneeberger Retabel und das Konzept seiner Wandlung -- Heike Schlie, Das Holz des Lebensbaumes, des Kreuzes und des Altarretabels. Die Cranach'sche Neufassung einer sakramentalen Bildgattung -- Ruth Slenczka, Lutherische Landesherren am Altar. Das Schneeberger Fürstenretabel von Lucas Cranach als protestantisches Initialwerk -- Jenny Lavaude, Das verlorene Pfingstbild des Schneeberger Retabels im Spiegel der Theologie Luthers -- Michael Wiemers, Die Rettung der Frommen? Überlegungen zur Lot-Ikonographie -- Thomas Packeiser, Wo bleibt Schneeberg auf dem Schneeberger Retabel? -- Mario Titze, Wandel und Kontinuität. Der Schneeberger Cranach-Altar im 17. und 18. Jahrhundert -- Frank Schmidt, Zur Ikonographie des barocken Altars in der St. Wolfgangskirchs -- Heinrich Magirius, Die St. Wolfgangskirche und ihr Cranach-Altar Die Wiederherstellung seit 1945 -- "Funktional, zeitlos und kostbar". Der Metallbildhauer Uwe Hempel über den heutigen Rahmen des Cranach-Retabels. ISBN 9783795424596 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1607 Mit zahlr. auch farb. Abb. Fadengehefteter Originalpappband.

-

Die Struktur des künstlerischen Textes. Mit einer Einleitung von Jurij M. Lotman. Herausgegeben, mit einem Nachwort und einem Register von Rainer Grübel. [Vollständige, autorisierte, um ein neues Vorwort des Verfassers vermehrte Übersetzung aus dem Russischen von Rainer Grübe, Walter Kroll und Hans-Eberhard Seidel.] - (=edition suhrkamp, es 582).

Verlag: Frankfurt (am Main) : Suhrkamp Verlag, 1973

ISBN 10: 3518005820 ISBN 13: 9783518005828

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 19,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbTaschenbuch. Kartoniert. Zustand: Gut. Deutsche Erstausgabe. 470 (10) Seiten mit graphischen Darstellungen. 17,8 cm. Gesamtausstattung: Willy Fleckhaus. Guter Zustand. Besitzername auf dem Vorsatz. Mit Anstreichungen auf den ersten 42 Seiten. Der literaturwissenschaftliche Strukturalismus findet allmählich auch in Deutschland breiteres Interesse. Im Anschluß an die Rezeption der Arbeiten der tschechischen Strukturalisten (Mukarovský, es 230 und 428) traten Fragen der Wirkungsgeschichte literarischer Texte sowie der literarischen Evolution in den Blickpunkt. Ein anderes Konzept der Forschung geht der Struktur der Texte selbst auf den Grund. Den Rahmen für derartige Untersuchungen bildet die Kommunikationstheorie: Kunst wird als eines der kommunikativen Medien begriffen, als eine Art Sprache mit einer bestimmten Organisation. Dieser Ansatz nähert die Kunstwissenschaft der Theorie des sprachlichen Zeichens an, wie sie heute von der Linguistik vertreten wird. Kunstwissenschaft und Linguistik bilden somit Teilgebiete einer allgemeinen Semiotik. - Juri Michailowitsch Lotman (russisch ??, wiss. Transliteration Jurij Michajlovic Lotman; * 28. Februar 1922 in Petrograd; 28. Oktober 1993 in Tartu, deutsch: Dorpat) war ein russischer Literaturwissenschaftler und Semiotiker. Lotman, der sich zunächst auf die russische Literatur des 18. Jahrhunderts spezialisierte, war Mitbegründer der Tartu-Moskauer Schule der Semiotik. Ausgehend von den Arbeiten der russischen Formalisten entwickelte Lotman eine kulturwissenschaftlich orientierte Semiotik. Juri Lotman prägte den Begriff Semiosphäre. Er fasste Kultur als Hierarchie der Zeichensysteme auf und leistete einen entscheidenden Beitrag zur semiotischen Kulturtheorie. Raumsemantik nach Juri M. Lotman: Einen noch heute für die Literaturwissenschaft interessanten erzähltheoretischen Ansatz entwickelte Lotman im Rahmen seiner Publikation "Die Struktur literarischer Texte". Im Gegensatz zu anderen maßgeblichen theoretischen Entwürfen auf dem Gebiet der Erzählforschung steht bei Lotman nicht die zeitliche Struktur der Erzählung im Vordergrund, sondern die räumliche Organisation erzählender Texte. Das strukturalistisch-semiotische Raummodell Lotmans hat sich wegen seiner klaren Methodik als praktikables Verfahren für die Erzählanalyse erwiesen. Sujet: Bei Lotman stehen die Begriffe Ereignis" oder Sujet" für die zusammenfassende Paraphrase der Handlung. Die globale Struktur der Erzählung soll abgebildet werden, nicht kleinere Abschnitte. Ein Sujet hat drei Elemente: Erstens ein semantisches Feld (=eine erzählte Welt), das in zwei komplementäre Untermengen aufgeteilt ist. Zweitens eine Grenze zwischen den Untermengen, die normalerweise impermeabel ist, in einer sujethaften Erzählung für den Helden aber permeabel ist. Drittes Element des Sujet ist der die Handlung tragende Held. In sujethaften Texte finden Grenzüberschreitungen statt, in sujetlosen Texten nicht. Für die Teilräume des semantischen Feldes sind auf drei Ebenen Gegensätze festzustellen: Topologisch - z.B. hoch - tief, links - rechts, innen - außen semantisch die topologischen Unterscheidungen werden mit (häufig wertenden) semantischen Gegensatzpaaren verbunden, gut - böse, vertraut - fremd, natürlich - künstlich topographisch die semantisch aufgeladene topologische Ordnung wird durch topographische Gegensätze konkretisiert: Berg - Tal, Stadt - Wald, Himmel - Hölle. Für Lotman ist nun diese räumliche Ordnung das organisierende Element, um das herum auch nicht-räumliche Charakteristika aufgebaut werden. Das heißt, dass die Raumgestaltung eine Sprache ist, die die anderen nichträumlichen Relationen des Textes ausdrückt. Topographische Raumgrenzen werden allerdings erst dann zur klassifikatorischen Grenze, wenn sie zusätzlich topologisch oder semantisch codiert sind. Nur klassifikatorische Überschreitungen gelten als Ereignis. revolutionäre / restitutive Texte: Narrative Texte können revolutionär und restitutiv sein. In revolutionären Texten findet eine Grenzüberschreitung statt. In restitutiven Te.

-

Der größte Zwerg der Welt. Ernst Hoferichter zum 70. Geburtstag. Enthält 27 Skizzen. Mit Beiträgen von Hans-Jochen Vogel, Eugen Roth, Josef Oberberger, Rolf Flügel, Karl Ude, Kurt Seeberger, Erich Pfeiffer-Belli, Rudolf Schmitt-Sulzthal, sowie Tilly, Pamela und Kadidja Wedekind.

Verlag: München, BLV Verlag, 1965

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 13,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Erstausgab. 126 Seiten. Mit einem Porträtphoto, sowie zahlreichen Zeichnungen von Hans Prähofer. Mit einer Signatur von Ernst Hoferichter auf dem Vorsatz. Guter Zustand. - Ernst Hoferichter (* 19. Januar 1895 in München; 3. November 1966) war ein bayerischer Schriftsteller, Journalist und Schauspieler. Leben: Im Ersten Weltkrieg war er OffiziersAspirant beim Bayerischen Leibregiment. Hoferichter studierte an den Universitäten in Freiburg und München Philosophie, Psychologie und Literaturwissenschaften. Nach seinem Studium stand er u.a. mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf der Bühne. Schauspiel hatte er bei Otto Falckenberg erlernt. Er arbeitete für den Simplicissimus und die Jugend. Er machte mit seiner Frau eine Weltreise und berichtete in mehreren Zeitungen darüber. Sein besonderes Interesse galt der Graphologie. In mehreren Kriminalprozessen wurde er vom Gericht als graphologischer Gutachter berufen. 1949 schlug er dem Münchner Verleger W. E. Freitag (bei dem Der Simpl erschien) vor, die Zeitschrift "Der neue Pitaval" mit ihm als Herausgeber zu starten. Sein Konzept: Interessante Kriminalfälle, auch ungeklärte, sollten - neu recherchiert und psychologisch durchleuchtet - spannend und niveauvoll erzählt werden. Es erschienen nur drei Ausgaben, dann wurde die Zeitschrift aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. 1962 wurde er mit dem Schwabinger Kunstpreis ausgezeichnet. Nach seinem Tod setzte seine Frau die Stadt München als Erbe ein und verpflichtete sie, eine Stiftung zu gründen, die Münchener Schriftsteller ehre, die sich durch "Originalität mit Weltoffenheit und Humor" auszeichneten. Seit 1975 wird daher der Ernst-Hoferichter-Preis verliehen. Aus: wikipedia-Ernst_Hoferichter Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 450 Originalleinen mit Cellophanhülle. Cellophanhülle eingerissen.

-

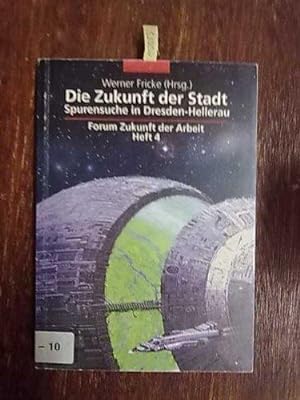

Die Zukunft der Stadt. Spurensuche in Dresden-Hellerau. Herausgegeben und mit einem Vorwort von Werner Fricke. Die Beiträge dieses Bandes wurden für ein Seminar bzw. für eine öffentliche Veranstaltung geschrieben, die die Abteilung Technik und Gesellschaft, Bonn und das Büro Dresden der Friedrich-Ebert-Stiftung vom 4. - 6. Oktober 1995 in den Deutschen Werkstätten Hellerau sowie am 7. Oktober 1995 im Kulturrathaus der Stadt Dresden gemeinsam veranstalteten. Mit Kurzbiografien der Beiträger. - (=Forum Zukunft der Arbeit, Heft 4).

Verlag: Bonn : Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung, Abt. Technik und Gesellschaft, 1995

ISBN 10: 3860774239 ISBN 13: 9783860774236

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 22,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbIllustrierte Originalbroschur. Zustand: Gut. Erstausgabe. 231 (1) Seiten mit zahlreichen Illustrationen, Karten und graphischen Darstellungen. 21 cm. Guter Zustand. - Werner Fricke (* 23. Juli 1936 in Danzig) ist ein deutscher Sozialwissenschaftler mit den Schwerpunkten arbeitsbezogene Aktionsforschung und Humanisierung der Arbeit. . Beruflicher Werdegang: 1968 begann Fricke seine Forschungstätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter im RKW Projekt A 33 Wirtschaftliche und soziale Aspekte des technischen Wandels in der Bundesrepublik Deutschland". 1971 wurde er Leiter der neu eingerichteten Abteilung Arbeitskräfteforschung" (später Abteilung Arbeit und Technik) im Forschungsinstitut der Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn. Nach einer EGKS finanzierten empirischen Untersuchung zum Zusammenhang von Arbeitsorganisation, Qualifikation und Tätigkeit von technischen Angestellten in Untertagebetrieben des Steinkohlenbergbaus entwarf und realisierte er 1975 1979 mit einer interdisziplinären Forschergruppe (drei Soziologen, eine Psychologin, ein Ingenieur) ein Aktionsforschungsprojekt in der damaligen Peiner AG (heute Salzgitter AG), finanziert aus dem Programm des Bundesministeriums für Forschung und Technologie (BMFT) zur Humanisierung des Arbeitslebens (HdA). Dieses Peiner Beteiligungsprojekt brachte Fricke und seine Kollegen erstmals in Kontakt zur britisch/skandinavischen Tradition der Aktionsforschung. Zusammen mit den Überlegungen Werner Frickes in seiner Dissertation zum Potential der innovatorischen Qualifikationen (Fricke 1975, 1978) bildete die Aktionsforschung die theoretische Grundlage für die Entwicklung des Peiner Beteiligungsverfahrens. Die Forschungsgruppe lernte besonders viel von den Erfahrungen des norwegischen Forschungsprogramms Industrial Democracy". Fricke knüpfte Kontakte zu skandinavischen Aktionsforschern (Einar Thorsrud, später Björn Gustavsen, Per Engelstad und Oyvind Palshaugen) sowie des britischen Tavistock Instituts London (Eric Trist, Lisl Klein). Auf Basis seiner eigenen Forschungen pflegte er drei Jahrzehnte lang intensive Forschungskontakte mit ihnen und ihren Instituten. Unter anderem entstand aus Kontakten insbesondere mit dem Work Research Institute in Oslo die internationale Zeitschrift Concepts and Transformation. International Journal of Action Research and Organizational Renewal", später International Journal of Action Research (Rainer Hampp Verlag), deren editor-in-chief Fricke von 2001 2009 war, und an dem er bis heute (2016) als editor emeritus mitwirkt. Zwischen 1985 und 1990 leitete Werner Fricke eine Projektgruppe aus drei praxiserfahrenen betrieblichen Ausbildern und drei Industriesoziologen, die zusammen mit einer Gruppe chinesischer Ingenieure das pädagogische, technische und bauliche Konzept für ein chinesisches Berufsbildungszentrum in Nanchang, 800 km westlich von Shanghai, entwickelte und realisierte. Es entstanden drei Ausbildungshallen, je eine für Betriebsschlosser, Werkzeugmacher und Betriebselektriker; aus dem Berufsbildungszentrum wurde später eine Fachhochschule für Ingenieure und Facharbeiter. . Herausgebertätigkeit: Neben seiner Tätigkeit als editor-in-chief des International Journal of Action Research war Fricke von 1990 bis 2001 Herausgeber des Jahrbuch Arbeit und Technik", das anfangs jährlich, später alle 2 Jahre zu Schwerpunktthemen wie Zukunftstechnologien und gesellschaftliche Verantwortung", Zeiterfahrung Zeitpolitik" oder Zukunft des Sozialstaats" jeweils rund 30 Beiträge prominenter und fachlich kompetenter Autoren vereinte. Von 1978 bis 1989 gab Fricke die Reihe Arbeit mit 21 Bänden und 15 Sonderheften zu sozialwissenschaftlichen Themen heraus; nach 1990 entstand daraus das Forum Zukunft der Arbeit, alle drei Reihen im Verlag Neue Gesellschaft, seit 1988 J.H.W. Dietz Nachf., Bonn. 1996 wurde Fricke Mitbegründer und Mitherausgeber der Buchreihe Dialogues on Work and Organisation", Verlag John Benjamins, Amsterdam & Philadelphia. . Aus: wikipedia-Werner_Fricke Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 357.

-

China - Revolution plus Produktion: Entwicklung und gegenwärtiger Stand des ökonomischen Systems der Volksrepublik. (ARGUMENTATIONEN Band 18)

Verlag: Gießen: Focus Verlag, 1975, 1975

ISBN 10: 3920352475 ISBN 13: 9783920352473

Sprache: Deutsch

Anbieter: Bildungsbuch, Flensburg, Deutschland

Erstausgabe

EUR 18,00

Währung umrechnenEUR 17,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbSoftcover. Zustand: Gut bis sehr gut. 1. Auflage. Paperback, 144 S., Namenseintr. aTi, kl. Coverbug, Text sauber, keine Markierungen, Ebd. fest, -Aus der Flut der Reiseberichte, Interviews, Protokolle und Detailanalysen gearbeitet, beschränkt sich die Analyse auf die wesentlichen Merkmale d. politisch-ökonomisches Systems. Dadurch eignet sich das Buch als Einführung in das Verständnis d. chinesischen Weges der Entwicklung; in einem Kapitel wird die Frage erörtert nach der Übertragbarkeit d. chines. Erfahrungen auf die Entwicklung anderer Gesellschaften.- INHALT: Einleitung - I. TEIL: ALLGEMEINE GRUNDLAGEN zum Verständnis der spezifisch chinesischen Situation : 1. Die chinesische Geographie; 2. Das Bevölkerungsproblem; 3. Die ökonomische Struktur vor 1949; 3.1. Industrie; 3.2. Landwirtschaft; 4. Theoretische Einschätzung der Situation im Jahre 1949 durch Mao Tse-tung (Über die demokratische Diktatur des Volkes); - II. TEIL: KRITISCHE BETRACHTUNG der Wirtschaftsentwicklung der VR China. 1. Vorbemerkung, 2. Die Periode von 1949 bis zum VIII. Parteitag 1956. 2.1. Aufbauphase 1949-1952, 2.2 Erster Fünfjahrplan 1952-1957, 3. Der "Große Sprung" nach vorn und die Krise (1957-1964), 3.1. Die drei roten Banner, 3.2. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Großen Sprungs, 3.3., Die Konsolidierung, - 4. Die Kulturrevolution 1965-1969. 4.1. Die Kulturrevolution als Produkt der Auseinandersetzung zweier Entwicklungskonzeptionen, 4.1.1. Das Konzept Liu Shao-ch'is, 4.1.2. Die Revisionismuskritik Mao Tse-tungs Aufhebung der Trennung von Hand- und Kopfarbeit, Überwindung des Stadt-Landgegensatzes, 4.2. Wirtschaftliche Auswirkungen, 5. Der DC. Parteitag und seine Bedeutung für den aktuellen Stand , - III. TEIL: DER AKTUELLE STAND des ökonomischen Systems der VR China (Entscheidungsträger und Entscheidungsprozesse). 1. DiE Organisation der zentralen Wirtschaftsverwaltung, 2. Zentral gelenkte Entscheidungsprozesse; 2.1. Die Volkswirtschaftsplanung; 2.1.1. Ablauf der Planungsarbeit; 2.1.2. Planmethodik; Die Bilanzmethode; Die Methode zur Festsetzung des Verhältnisses von Akkumulation und Konsumtion; 2.2. Die Rolle des Preises in der chinesischen Planwirtschaft; 2.2.1. Großhandelspreise; 2.2.2. Einzelhandelspreise; 2.2.3. Die Berücksichtigung der Nachfrage; 2.3. Rentabilität und Profit; 2.4. Probleme der Kapitalbildung; 2.4.1. Kapitalbildung in der chinesischen Industrie ; 2.4.2. Kapitalbildung in der chinesischen Landwirtschaft ; 3. Die regionalen Verwaltungsorgane ; 4. Darstellung der unteren Entscheidungsebene; 4.1. Der Industriebetrieb; 4.1.1. Administrative Strukturen; Die Führungsorgane; Die unterste Ebene; 4.1.2. Die Stellung des Betriebes in der Planung; Ziele und Struktur des Betriebsplans; Investition und Finanzierung Rohstoffversorgung und Absatz; 4.1.3. Das betriebliche Entlohnungssystem; 4.2. Die Volkskommune; 4.2.1. Der Gedanke der Volkskommune im Rahmen des Umorientierungsprozesses in der Landwirtschaft; 4.2.2. Die Organisation der Volkskommune; 4.2.3. Die Planungsproblematik; 4.2.4. Eigentum und Verteilung; 4.2.5. Das Lohnsystem in der Volkskommune; Das System der Arbeitspunkte Nettoeinkommen; Die Bedeutung der Nebeneinkünfte; 4.2.6. Staatsgüter; 4.3. Die Handelsorganisation (Binnenhandel); 5. Der chinesische Außenhandel ; - IV. TEIL: ABSCHLIESSENDE BETRACHTUNG: 1. Chinesisches versus sowjetisches Entwicklungsmodell; 2. Die Bedeutung des chinesischen Modells für die Entwicklungsländer ; Tabellen; Schaubilder; Dokumente; Literaturverzeichn.; sofort lieferbar.

-

Walter Jonas 1910-1979 : Künstler. Denker. Urbanist - Eine Biografie (German)

Anbieter: Antiquariat UEBUE, Zürich, Schweiz

Erstausgabe

EUR 48,21

Währung umrechnenEUR 14,50 für den Versand von Schweiz nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbHardcover. Zustand: Sehr gut. Zustand des Schutzumschlags: Sehr gut. 1. Auflage. Z : 16 x 24 cm, 352 Seiten, 52 farbige und 85 s/w-Abbildungen - Die Wiederentdeckung eines visionären Universaldenkers: Walter Jonas (19101979) entwickelte als junger Maler in Berlin und Paris einen Spätexpressionismus eigener Prägung. Während des Zweiten Weltkriegs trafen sich in seinem Zürcher Atelier bedeutende Kulturschaffende; u.a. schrieb Friedrich Dürrenmatt dort seine ersten literarischen Texte. Ab 1954 moderierte Jonas die ersten Kunstsendungen des Schweizer Fernsehens; auf Reisen nach Indien und Brasilien erweiterte er seine Ausdrucksformen als Maler. Bekannt wurde der vielseitige Künstler jedoch durch seine spektakuläre Vision einer Stadt der Zukunft: Ab 1960 stellte er mit seinem Trichterhaus und der Intrapolis ein urbanistisches Konzept zur Diskussion, das soziale, ökologische und ästhetische Ideen verbindet. Diese an Jonas' aussergewöhnlich vielfältigem Werk orientierte Biografie des Publizisten Stefan Howald ist mit Abbildungen von Gemälden, Radierungen sowie Zeichnungen und Modellen der Intrapolis illustriert.

-

Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz und seine Bedeutung für die Entwicklung des deutschen Theaters. Die Begründung des Mannheimer und des Münchener Nationaltheaters im Zusammenhange wittelsbachischer Kultur- und Bildungspolitik im Zeitalter der Aufklärung. Mit einem Vorwort von Rolf Badenhausen, einem Frontispiz, zehn Abbildungen im Text und acht Abbildungstafeln im Anhang.

Verlag: Ehresmann Verlag, Reichling / Obb., 1976

Anbieter: Versandantiquariat Abendstunde, Ludwigshafen am Rhein, Deutschland

Erstausgabe

EUR 14,95

Währung umrechnenEUR 18,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPappe. Zustand: gut. Erste Aufl. Gelber Pappeinband mit Rückentitel und illustriertem Schutzumschlag. Der Umschlag leicht berieben und an einer Stelle hinterlegt, ansonsten guter Erhaltungszustand. "Carl Theodor aus der Sulzbacher Linie der pfälzischen Wittelsbacher wurde 1742 Kurfürst von der Pfalz und 1778 Kurfürst von Pfalz-Baiern. Dementsprechend verlegte er seine Residenz von Mannheim nach München. Durch seinen Einsatz für Künste und Wissenschaften, insbesondere für die Entwicklung des deutschen Theaters, gehört er zu den profilierten Persönlichkeiten der deutschen Kulturgeschichte des 18. Jahrhunderts. Dagegen schwanken die Urteile über sein politisches Wirken. Vor allem seine bairische Regierungszeit ist nach wie vor umstritten. Die Bedeutung der vorliegenden Arbeit liegt nicht zuletzt darin, daß der Verfasser den Versuch unternimmt, Carl Theodors kulturelles Wirken in Mannheim und München in einen organischen Zusammenhang mit der historischen Zeitsituation und dem dynastisch-politischen Konzept des Kurfürsten zu bringen. Damit werden gleichzeitig wesentliche Aspekte der deutschen Reichsgeschichte und der europäischen Geschichte des 18. Jahrhunderts angesprochen. Das hat den Verlag dazu bewogen, diese an der Philosophischen Fakultät der Albertus-Magnus-Universität zu Köln entstandene Dissertationsschrift als Buchausgabe einem größeren Leserkreis zugänglich zu machen." (Verlagstext) Karl (oder Carl) Philipp Theodor (* 10. Dezember 1724 auf Schloss Drogenbusch bei Brüssel; ? 16. Februar 1799 in der Münchner Residenz) war seit dem 31. Dezember 1742 als Karl IV. Pfalzgraf und Kurfürst von der Pfalz sowie Herzog von Jülich-Berg. Seit dem 30. Dezember 1777 war er als Karl II. auch Kurfürst von Bayern. Seine Regierungszeit hatte enorme Bedeutung für die kulturelle, ökonomische und infrastrukturelle Entwicklung des süddeutschen Raumes in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Der Name Karl Theodor steht für die wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit Mannheims im 18. Jahrhundert und für den Aufstieg der Stadt zu einem der Kristallisationspunkte des europäischen Barock. In seiner Regierungszeit wurden der Bau der kurfürstlichen Residenz mit Schloss und Schlosskirche ? eine der größten barocken Schlossanlagen in ganz Europa ? sowie der Sommersitz in Schwetzingen vollendet. Das Leben in Mannheim entfaltete einen bislang nicht gekannten höfischen Glanz. (Wikipedia) In deutscher Sprache. 276 pages. 8° (150 x 212mm).

-

Weiss-blauer Föhn.

Verlag: München Bonn Wien, Bayrischer Landwirtschaftsverlag BLV, 1961

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 23,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Erstausgabe. 168 Seiten. Illustrationen von Karl Sally Bauer-Oltsch. Mit einer Widmung vom Verfasser. Guter Zustand. Schutzumschlag mit Randläsuren, Papier zeitbedingt gebräunt. - Ernst Hoferichter (* 19. Januar 1895 in München; 3. November 1966) war ein bayerischer Schriftsteller, Journalist und Schauspieler. Leben: Im Ersten Weltkrieg war er OffiziersAspirant beim Bayerischen Leibregiment. Hoferichter studierte an den Universitäten in Freiburg und München Philosophie, Psychologie und Literaturwissenschaften. Nach seinem Studium stand er u.a. mit Karl Valentin und Liesl Karlstadt auf der Bühne. Schauspiel hatte er bei Otto Falckenberg erlernt. Er arbeitete für den Simplicissimus und die Jugend. Er machte mit seiner Frau eine Weltreise und berichtete in mehreren Zeitungen darüber. Sein besonderes Interesse galt der Graphologie. In mehreren Kriminalprozessen wurde er vom Gericht als graphologischer Gutachter berufen. 1949 schlug er dem Münchner Verleger W. E. Freitag (bei dem Der Simpl erschien) vor, die Zeitschrift "Der neue Pitaval" mit ihm als Herausgeber zu starten. Sein Konzept: Interessante Kriminalfälle, auch ungeklärte, sollten - neu recherchiert und psychologisch durchleuchtet - spannend und niveauvoll erzählt werden. Es erschienen nur drei Ausgaben, dann wurde die Zeitschrift aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. 1962 wurde er mit dem Schwabinger Kunstpreis ausgezeichnet. Nach seinem Tod setzte seine Frau die Stadt München als Erbe ein und verpflichtete sie, eine Stiftung zu gründen, die Münchener Schriftsteller ehre, die sich durch "Originalität mit Weltoffenheit und Humor" auszeichneten. Seit 1975 wird daher der Ernst-Hoferichter-Preis verliehen. Aus: wikipedia-Ernst_Hoferichter Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 220 Originalleinen mit Schutzumschlag.

-

Seelische Gesundheit für Familien von Anfang an : psychosoziale Präventionsarbeit der frühen Hilfen bei peripartalen Erkrankungen. Therapie & Beratung.

Verlag: Gießen : Psychosozial-Verlag [2020]., 2020

ISBN 10: 3837927644 ISBN 13: 9783837927641

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Erstausgabe

EUR 29,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbBroschur. Zustand: Sehr gut. Originalausgabe. 557 Seiten : Illustrationen ; 21 cm, 798 g. Sehr gutes Exemplar - Psychische Belastungen und peripartale Erkrankungen von Müttern stellen ein großes Entwicklungsrisiko für ihre Kinder dar. Hannelore Lier-Schehl zeigt auf, wie eine erfolgreiche psychosoziale Präventionsarbeit für psychisch belastete Familien und peripartal erkrankte Mütter aussehen muss. Je früher Unterstützung erfolgt, desto besser sind die Heilungschancen für die Kleinfamilie. Die enge Zusammenarbeit der Kinder- und Jugendhilfe mit der Erwachsenenpsychiatrie innerhalb des Netzwerkes der Frühen Hilfen ist hierzu erforderlich. - Inhalt: Psychische Erkrankungen im System Familie -- Psychische Erkrankungen von Müttern im peripartalen Zeitraum -- Psychische Krankheitsbilder -- Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen F1 -- Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen F2 -- Affektive Erkrankungen F3 -- Neurotische-, Belastungs- und somatoforme Störungen F4 -- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) F43.1 -- Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen -- Postpartal emotional instabile Persönlichkeitsstörung -- Psychische Erkrankung von Vätern in den ersten Lebensjahren des Kindes -- Grundlagen zur Teilhabe bei psychischer Erkrankung -- Risikobelastungen von Kindern mit einem psychisch erkrankten Elternteil und ihre Schutzfaktoren -- Epidemiologie und Prävalenz -- Risikobelastung und Schutzfaktoren der Kinder -- Allgemeine Risikofaktoren -- Spezifische Risikofaktoren -- Bindungsrisiken für belastete kleine Kinder -- Unterstützungsangebote für betroffene Kinder -- Gesundheitsförderung -- Prävention -- Präventionsangebote für belastete Familien -- Die Versorgungslage -- Netzwerkpartner/Netzwerkstrukturen -- Die Besonderheit bei drei- bis sechsjährigen betroffenen Risiko-Kindern -- Spezifische Unterstützung für Säuglinge und Kleinkinder -- Präventionsangebote für psychisch belastete Familien mit ihren Kleinst- und Kleinkindern -- Psychosoziale Unterstützung für Familien -- Frühe Hilfen -- Zielausrichtung und Aufgaben -- Akteure in den Frühen Hilfen -- Zielgruppe psychisch erkrankte Eltern und ihre Kleinst- und Kleinkinder -- Familienorientierte Erwachsenenpsychiatrie -- Ein innovatives Modell -- Angehörigenarbeit in der Erwachsenenpsychiatrie -- Das Kind als Angehöriger in der Erwachsenenpsychiatrie -- Das innovative Modell der LWL Klinik Herten -- Die Einrichtung einer Mutter-Kind-Station -- Das Konzept der Mutter-Kind-Station -- Die ganzheitliche Familienversorgung bei psychiatrischer Erkrankung -- Das Angebotsspektrum der Klinik für Familien mit Kindern von 0 bis 18 Jahren -- Qualitätssicherung in den Frühen Hilfen -- Der Einsatz von Netzwerkkoordinatoren -- Aufgaben der Netzwerkkoordinierenden -- Umsetzung qualitätssichernder Maßnahmen am Beispiel der Stadt Herten -- Hürden in der interdisziplinären Zusammenarbeit -- Interdisziplinäre Qualitätsinstrumente zur verbesserten Zusammenarbeit -- Die Eltern als Betroffene in ihrer Kompetenz und Selbsteinschätzung -- Der SF-MKI als multimodales Instrument zur Förderung netzwerkender Kommunikations- und Kooperationskompetenz -- Ausblick - Der SF-MK11 -3. ISBN 9783837927641 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 814.

-

Die Münchner Kirchen. Architektur - Kunst - Liturgie. Mit zahlreichen, teils ganzseitigen Farbfotografien.

Verlag: Verlag Schnell & Steiner, Regensburg, 2008

ISBN 10: 3795418682 ISBN 13: 9783795418687

Sprache: Deutsch

Anbieter: Versandantiquariat Abendstunde, Ludwigshafen am Rhein, Deutschland

Erstausgabe

EUR 34,00

Währung umrechnenEUR 18,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbHardcover. Zustand: gut. Erste Aufl. Großformatiger fadengehefteter Pappeinband mit farbigem Rücken- und Deckeltitel, schwarzen Vorsätzen und fotografisch gestaltetem Schutzumschlag. Der Umschlag dezent berieben, die obere Ecke des Hinterdeckels und des Umschlags ebd. mit winziger Stauchung, ansonsten sehr guter, neuwertiger Erhaltungszustand, das Buch wurde lediglich zu Prüfzwecken aus der Originalfolie genommen. "850 Jahre München: Zum Jubiläum der Landeshauptstadt liegt mit diesem repräsentativen Prachtband eine umfassende, konfessionsübergreifende Gesamtschau sämtlicher Kirchen Münchens vor. Die Kirchen werden präsentiert als Stätten gelebten Glaubens im Wandel der Zeit, als Kunsträume und Kraftorte der Stadt. Sieben Essays namhafter Autoren führen in den stadt- und kunstgeschichtlichen, den kirchen-, liturgie- wie frömmigkeitsgeschichtlichen Kontext der Münchner Kirchen in ihrer vielfältigen Erscheinung ein. Eine Auswahl von 30 der bedeutendsten Sakralbauten wird in detaillierten Einzelporträts ausführlich beschrieben und mit Grundrissen und aktuellen, großformatigen Aufnahmen reich illustriert, wie die Frauenkirche, die St. Matthäuskirche und das ökumenische Kirchenzentrum von Riem. Der Katalog bietet von allen weiteren Kirchen der Stadt - dazu gehören auch je eine alt-katholische Kirche, eine baptistisch bzw. evangelisch-freikirchliche, koptisch-orthodoxe, russisch-orthodoxe, serbisch-orthodoxe oder ukrainisch-katholische sowie zwei griechisch-orthodoxe Kirchen - Kurzporträts, die Auskunft über die Geschichte, das liturgische Konzept und die aktuelle Bedeutung der Kirche geben. Autoren: Lothar Altmann, Helmut Braun, Harald Hein, Thomas Ino Hermann, Andreas Hildmann, Werner Hofmann, Norbert Jocher, Ferdinand Kramer, Friedrich Kurrent, Matthias Ludwig, Otto Mittermeier, Peter Pfister, Claus-Jürgen Roepke, Hans Rohrmann, Monika Römisch, Wolfram Schendel, Gabriele Schickel, Michael Andreas Schmid, Peter B. Steiner, Uli Walter. Mit Fotografien von: Klaus Bednorz, Anton Brandl, Achim Bunz, Madeleine Dietz, Brigitte Dirksen, Peter Engels, Peter Franck, Roman von Götz, Andreas Hildmann, Walter Haberland, Thomas Klinger, Dieter Komma, Karl Kroupa, Architekturbüro Lederer-Piloty, Arno Liefeld, Alberto Luisa, George Meister, Wolf-Christian v. d. Mülbe (?), Stefan Müller-Naumann, Sigrid Neubert, Stefan Neukamm, Michael Andreas Schmid, Siegfried Seitz/Klaus M. Zöbeley, Gretl Vogler, Siegfried Wameser." (Verlagstext) In deutscher Sprache. 339, (1) pages. 4° (250 x 305mm).

-

Chronik und Vision. Das Deutsch-Ordens-Spital Friesach.

Anbieter: Antiquariat Peda, Landsberg, Hohenthurm, SA, Deutschland

Erstausgabe

Zustand: Sehr gut. 326 S. : zahlr. Ill., mit zahlr. farbigen Abbildungen / Fotos, Zustand: geringe Lagerspuren, sehr gutes Exemplar. G. Lexer, E. Wappis , Das vorliegende Buch gibt einen Einblick in den vielfältigen und spannenden "Dienst am Menschen", dessen Erfüllung sich aus dem besonderen Auftrag und Selbstverständnis eines dem Deutschen Orden zugehörigen Spitals ableitet. Um den gegenwärtigen und zukünftigen Herausforderungen erfolgreich zu begegnen, bedarf es neuer Ideen. In dieser Überzeugung orientiert sich das Spitalsgeschehen am visionären Konzept eines "Hospitals of future". Dieses Buch dokumentiert daher über eine aktuelle Gesamtschau hinaus auch die konkreten Bemühungen, einer das Denken und Handeln überspannenden Vision zielgerichtet näher zu kommen. Friesach war im Laufe seiner interessanten Geschichte lokales Machtzentrum, wichtiger Handelsplatz und - an einer wichtigen Straße gelegen - Verweilort. Die Salzburger Erzbischöfe - ihnen gehörte durch einige Jahrhunderte diese Stadt - erwählten sie als Sitz ihres weltlichen Vertreters, des Vizedoms. Dies alles können wir an den vielen Kirchenbauten, Häusern, dem Stadtgraben, der Stadtmauer und den Türmen erahnen. Der Deutsche Orden, die Schwestern und das Krankenhaus haben die Stadt im Laufe der Jahrhunderte mitgeprägt. Heute ist das Spital Stätte der Heilung und bedeutender Wirtschaftsträger der Stadt und ihres Umfeldes. Das Buch soll all dies nahebringen. R 2 K 06 ISBN 9783950095302 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1750 Gewebe 30 cm, gebundene Ausgabe, Leinen mit Original-Umschlag,

-

Anthropolis - Stadt für die Menschen

Anbieter: Der Ziegelbrenner - Medienversand, Bremen, Deutschland

Erstausgabe

EUR 48,00

Währung umrechnenEUR 11,90 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEA. sehr guter Zustand, 200 S., viele Abb., Klappenbroschur 2007 lebte erstmals der grössere Teil der Erdbevölkerung nicht mehr auf dem Land, sondern in Städten. Der Autor verklärt nun nicht nostalgisch das Landleben, er argumentiert nicht rückwärtsgerichtet, sondern weist auf die historisch überwiegend harten ländlichen Überlebensbedingungen hin. Die Tendenz des 20. Jahrhunderts, sein Eigenheim in ländlichen Regionen zu bauen, betrachtet er als Luxuserscheinung von Bevölkerungsgruppen, die sich romantische Ambitionen leisten können. Zudem hat diese Fluchtbewegung vielfach auch mit der Entwicklung hin zu buchstäblich nicht mehr lebenswerten Ballungszentren zu tun. Hier setzt Jahn nun an: er entwickelt ein hier mit zahlreichen Illustrationen, Grafiken und Tabellen veranschaulichtes Modell einer Stadt, die ökologisch-nachhaltigen und menschlich-kommunikativen Notwendigkeiten und Bedürfnissen Rechnung trägt. In der Tat ist es sehr beeindruckend, wie Jahn z.B. die infrastrukturellen Rahmenbedingungen skizziert - ganze Scharen von "Experten" werden normalerweise an einen Tisch gesetzt, und sie alle gemeinsam sind nicht im Stande, ein so so überzeugendes ressortübergreifendes Konzept zu erarbeiten, wie es Jahn hier mehr oder weniger im Alleingang entwickelt hat. Hier fliessen sämtliche die Stadtentwicklung betreffende Aspekte aus Bereichen wie Flächenplanung, Architektur, Sozialverträglichkeit, Ökologie, Verkehrspolitik, Versorgungsplanung, Wasserwirtschaft, Kommunikation, Energie, Verwaltung, Soziologie etc. zusammen. Das vorgestellte Modell ist sicher visionär, doch in einem sehr konstruktiven Sinne: hier wird ein Ansatz geboten, die zur Zeit zu beobachtende Entwicklung zu immer grösseren, anonymen, flächenfressenden, menschenfeindlichen, lärmenden und aggressionsfördernden Megacitys (die Zunahme von Gewalt und destruktiver Zerstörung ist da nur logisch) zu durchbrechen. Nicht weniger, als die Stadt neu zu konzipieren, hat der Autor im Sinn, und damit hat er sich viel vorgenommen, doch sein ausgearbeiteter Vorschlag ist, wenn schon nicht in jedem Teilbereich völlig überzeugend, so doch im Ganzen ein faszinierender, viele Anstösse gebender, unbedingt diskussionswürdiger und zu beachtender Entwurf. Gramm 600.

-

Die Geschichte der Büchergilde Gutenberg in der Weimarer Republik 1924-1933. Mit zahlreichen Abbildungen im Text. (= Reihe: Schriften des Fritz-Hüser-Instituts für Deutsche und Ausländische Arbeiterliteratur der Stadt Dortmund, Reihe 2, Forschungen zur Arbeiterliteratur, Band 8). Erstausgabe.

Anbieter: Versandantiquariat Abendstunde, Ludwigshafen am Rhein, Deutschland

Erstausgabe

EUR 44,00

Währung umrechnenEUR 18,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar