moser johann, Signiert (17 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (9)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (8)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (17)

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Die Bürgerlichen und das soziale Gewissen

Verlag: Eigenverlag Korneuburg, 1997

Sprache: Deutsch

Anbieter: Seitenreise, Wien, WIEN, Österreich

Erstausgabe Signiert

EUR 35,00

Währung umrechnenEUR 16,00 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbHardcover. Zustand: Gut. 1. Auflage. Dahingestorben und dahergeredet 8 Karton 176 SS, OKart. (gering angestaubt und best.), Tit. mit hs. Widmung des Verfassers, innen sauber und gut, SELTEN!! Gut. Widmung des Verfassers.

-

Schwäbische Silhouetten. Mit 13 Silhouetten von Luise Duttenhofer und Luise Walther.

Verlag: Stuttgart, Kohlhammer, 1962

Anbieter: WILFRIED MELCHIOR · ANTIQUARIAT & VERLAG, Spreewaldheide, Deutschland

Signiert

EUR 15,34

Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb129 S., 1 Bl. Illustr. Orig.-Büttenpbd. Vorsatz mit einmontierter Widmungskarte der Verlagsleitung (Dr. Nägele [Stuttgart] 5.4.70 signiert. - Enthält Essays über Johann Jakob Moser, Wilhelm Ludwig Wekhrlin, das Mömpelgard im 18. Jahrhundert, Eulogius Schneider, David Friedrich Strauß, "Mörikes Umwelt" (Eduard Mörike) u. a.

-

Schwäbische Silhouetten. Mit 13 Silhouetten von Luise Duttenhofer und Luise Walther.

Verlag: Stuttgart, Kohlhammer, 1962

Anbieter: WILFRIED MELCHIOR · ANTIQUARIAT & VERLAG, Spreewaldheide, Deutschland

Signiert

EUR 15,34

Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb129 S., 1 Bl. Illustr. Orig.-Büttenpbd. Schnitt stockfl. Vorsatz mit Widmung von Peter Lahnstein signiert (Stg. VIII./62). - Enthält Essays über Johann Jakob Moser, Wilhelm Ludwig Wekhrlin, das Mömpelgard im 18. Jahrhundert, Eulogius Schneider, David Friedrich Strauß, "Mörikes Umwelt" (Eduard Mörike) u. a.

-

Das Wittelsbachische Kaisertum Karls VII. [Aus: Land und Reich, Stamm und Nation. Bd. 2 Frühe Neuzeit]. Voraussetzungen von Entstehung und Scheitern. / Probleme und Perspektiven bayerischer Geschichte. Festgabe für Max Spindler zum 90. Geburtstag.

Verlag: München: C. H. Beck, 1984

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Signiert

EUR 19,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. S. 201-234. Aus der Bibliothek von Prof. Wolfgang Haase, langjährigem Herausgeber der ANRW und des International Journal of the Classical Tradition (IJCT). - Mit Widmung des Autors. - EinEinband etwas lichtrandig, ein kl. Fleck, sonst gut und sauber. - Aus dem Text: Trotz seines Scheiterns war das wittelsbachische Kaisertum des bayerischen Kurfürsten Karl Albrecht ein beachtliches Experiment. Es war ohne Zweifel ein Test auf alternative Möglichkeiten in der Reichsverfassung, auf ihre Offenheit also. Der führende Reichspublizist jener Jahre, der Württemberger Johann Jacob Moser, sah in der Wahl von 1742 die fortwirkende Wahlfreiheit der Kurfürsten dokumentiert - dem Juristen, der die Normen des Reichsverfassungsrechts suchte, schien der Reichsverband so auf eine idealtypische Weise zu funktionieren. Freilich sollte sich sehr rasch zeigen, daß das wittelsbachische Experiment nicht Erfolg haben konnte - aber in der Krise des Kaisertums Karls VII. traten die verfassungsrechtlichen Strukturen des Reichsverbandes überdeutlich hervor, ebenso wie sein informelles Gefüge und seine Abhängigkeit von der internationalen Politik. Es sollte nach einer langen Vakanz, in der Karl Albrecht von Bayern das Reichsvikariat mitübte, am 24. Januar 1742 in Frankfurt zur Kaiserwahl des Wittelsbachers kommen, aber bald danach rückten die Saustromer" der Königin von Ungarn in München ein, die Soldaten der Militärgrenze also. Bayern, das Stammland des Neugewählten, stand damit vor einer mehrjährigen Passion, und als am 20. Januar 1745 das Herz des wittelsbachischen Kaisers versagte, wurde das Reich wahrscheinlich vor einer langen Agonie, vielleicht vor dem zerbrechen bewahrt. - Wikipedia: Volker Press (* 28. März 1939 in Erding; gest. Oktober 1993 in Tübingen) war ein deutscher Historiker. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550 Sonderdruck, Klebebindung in Papiereinband.

-

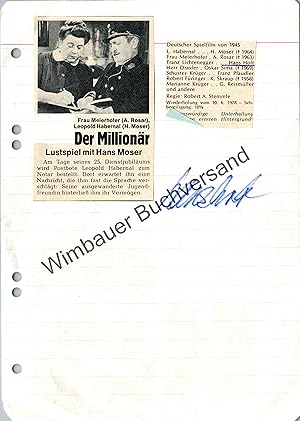

Original Autogramm Hans Holt (1909-2001) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBlatt. Zustand: Gut. Zeitungsfoto auf Collegeblockblatt aufmontiert von Hans Holt bildseitig mit blauem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Hans Holt (* 22. November 1909 in Wien als Karl Johann Hödl; ? 3. August 2001 in Baden bei Wien[1]) war ein österreichischer Schauspieler. Der Sohn des Glasermeisters Karl Hödl und seiner Frau Paula geb. Schmider besuchte in seiner Heimatstadt die Bundesrealschule am Donaukanal. Er absolvierte die Akademie für Musik und darstellende Kunst Wien und debütierte 1930 am Volkstheater. Nach zwei Jahren wechselte er zum Stadttheater Reichenberg in Böhmen.[1] Er spielte danach auch am Wiener Burgtheater und in Zürich und in Berlin. Dem Theater in der Josefstadt gehörte er mehr als vierzig Jahre an. Wenige Jahre nach seinem Schauspieldebüt wurde er 1935 für den Film entdeckt, seine ersten beiden Rollen spielte er noch in diesem Jahr als Karl Hödl in zwei Emigrantenproduktionen. Dort war sein Rollenfach der fesche junge Mann, der mit sympathischer Gutmütigkeit das weibliche Publikum eroberte. Zu seinen bekanntesten Filmen aus dieser Zeit gehören Konfetti (1936), Lumpacivagabundus (1936), Finale - Die unruhigen Mädchen (1938), Das Ekel (1939) und Unsterblicher Walzer (1939). Bis zum Kriegsende folgten weitere populäre Unterhaltungsfilme wie Der Postmeister (1940), Rosen in Tirol (1940), Wen die Götter lieben (1942), Schrammeln (1944) und Geld ins Haus / Der Millionär (1945). An der Seite von Paula Wessely, Attila und Paul Hörbiger sowie Hans Moser spielte Hans Holt in insgesamt mehr als achtzig Heimatfilmen und Lustspielen. Selbst als über Vierzigjähriger mimte er noch oft den verliebten jungen Mann. Seine bekannteste Rolle wurde dann die des Baron von Trapp in den Heimatfilmen Die Trapp-Familie (1956) und Die Trapp-Familie in Amerika (1958). Dadurch gelang ihm auch der Übergang in das Fach des Vaters und Ehemanns. Grabstätte von Hans Holt Neben seinen Filmrollen trat er auch in Stücken von Hugo von Hofmannsthal, Arthur Schnitzler und Franz Molnár auf. Außer am Theater in der Josefstadt wirkte er bei Gastspieltourneen an anderen Bühnen mit. Er schrieb auch selbst mehrere Theaterstücke. Eine seiner letzten großen Bühnenrollen war der "Himmlische Konzipist" in Molnárs Liliom bei den Berndorfer Festspielen unter der Intendanz von Felix Dvorak. In Vanillikipferln spielte er seine letzte Rolle auf der Bühne. In diesem Bühnenstück von Lotte Ingrisch spielte er den alten Oberbaurat.[2] In späteren Jahren wurde er vor allem Fernsehschauspieler. 1973 war er in 13 Folgen an der Seite von Marika Rökk in der Familienserie Die Schöngrubers zu sehen. Anfang der 1980er Jahre spielte Hans Holt in der Fernsehserie Ich heirate eine Familie sowie in der jeweils samstags ausgestrahlten ORF-Stegreifspielserie Die liebe Familie. 1985 bis 1989 wirkte er als Franz an der Seite von Alfred Böhm in der 26 Episoden langen Serie Der Leihopa mit. Zu seinen Eigenheiten gehörte ein gedämpfter und leicht näselnder Kammerspielton. In früheren Filmrollen gab er oft Gesangseinlagen. Hans Holt war seit 1936 mit dem ehemaligen Scriptgirl Renate Bremer (1911-2004) verheiratet. Die einzige Tochter, Renate, starb 1945 im zweiten Lebensjahr. Hans Holt verstarb im Hilde-Wagener-Künstlerheim in Baden bei Wien;[3] seine Grabstelle liegt auf dem Neustifter Friedhof[4] (Gruppe H, Reihe 6, Nummer 23). /// Standort Wimregal Pkis-Box49-U013 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

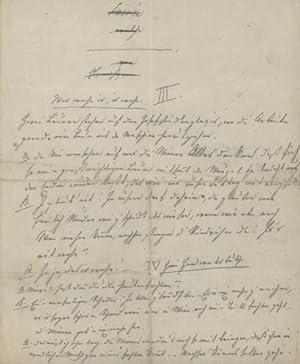

Eigenhändiges Manuskript o.U. (Wien) o.J. 2 S. 8°.

Anbieter: Georg Fritsch Antiquariat, Wien, Österreich

Signiert

EUR 140,00

Währung umrechnenEUR 14,80 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb4 humoristische Szenen auf einem Blatt, Bleistift. Titel: Conversation im Sechserwagen / Edle Rache / Was wahr is, is wahr / Zwei Handwerksburschen. Ab 1842 sind Mosers Couplets, die er Conversationen nannte, in 20 Bändchen erschienen. Sprache: Deutsch.

-

Eigenhändiges Manuskript o.U. (Wien um 1837). 2 S. Gr. 8°.

Anbieter: Georg Fritsch Antiquariat, Wien, Österreich

Signiert

EUR 240,00

Währung umrechnenEUR 14,80 für den Versand von Österreich nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb4 Strophen des Couplets, je 8 Zeilen mit dem Refrain: D' Leut wundern sich drüber, und denken o ho! Ja ich kanns nicht ändern, es is halt a so. Von alter Hand mit "von Volkssänger Moser" bezeichnet. Der Text findet sich in 'Hutmacher und Strumpfwirker oder die Ahnfrau im Gemeindestadl' von Friedrich Hopp (1789-1869), der in der Uraufführung von Nestroy, Lumpazivagabundus den Leim gespielt hat. Sprache: Deutsch.

-

HANS BREIDBACH-BERNAU (1921-2014) österreichischer Schriftsteller und Fotojournalist

Anbieter: Herbst-Auktionen, Detmold, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 40,00

Währung umrechnenEUR 8,50 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBEGEGNUNGEN IM SCHATTEN DES HERAKLES Porträts, Skizzen, Profile J.G. Bläschke Verlag, A - St. Michael, Österreich, 1. Auflage 1982, ERSTAUSGABE, 308 SS. gebunden (Hardcover,8°) mit Schutzumschlag, schön erhalten - mit ganzseitiger eigenhändiger Widmung, Empfehlung, Datum, Unterschrift in grüner Tinte signiert "Dir lieber Werner ! In Erinnerung an schöne gemeinsame Waldschulzeiten ! Herzlichst HANS B.-B. Herbst 1989, Weihnachten 89" - - Begegnungen mit großen Sportlern u.a. : Paavo Nurmi, Martin Brustmann, Otto Peltzer, Walter Rütt, Gregor Hradetzky, Gisela Mauermayer, Ludwig Prokop, Hubert Raudaschl, Ralph Johann Hoke, Paul Nettelbeck, Manfred Schnelldorfer, Adolf Gruber, Lionel Strongford, Sandor Rozsnyoi, Kristen Kvello, Liselott Diem, Toni Seelos, WAlter Demel, Dr. Ernst van Aaken, Lothar Rübelt, Fred Rössner, Wolfgang Steinmayr, Reinhold Messner, Annemarie Moser-Pröll, Dr. Herbert Tichy.

-

Judentum, Jurisprudenz und Philosophie. Bilder aus dem Leben des Juristen Eduard Gans (1797 - 1839). Von Johann Braun. ( Widmungsexemplar / SIGNIERT ).

Verlag: Baden-Baden : Nomos-Verlagsgesellschaft, 1997

ISBN 10: 3789048186 ISBN 13: 9783789048180

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 40,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorbkart. Zustand: Gut. 1. Auflage. 254 S. ; 23 cm; Gutes Exemplar. - Vortitelblatt mit Widmung und SIGNIERT von Johann Braun. - Eduard Gans (geboren am 22. März 1797 - so der von der Mutter gesetzte Grabstein, nach anderen Quellen am 23. März - in Berlin; gestorben am 5. Mai 1839 ebd.) war ein deutscher Jurist, Rechtsphilosoph und Historiker Gemeinsam mit anderen orthodoxen Hegelianern gründete er die Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. Bereits 1819 hatte Gans zusammen mit gleichgesinnten Freunden, unter anderem Leopold Zunz und Moses Moser, den Verein für Cultur und Wissenschaft der Juden gegründet, dem er in den Jahren 1821 bis 1824 auch als Präsident vorstand. Den jungen Reformern ging es dabei in erster Linie darum, jüdische Jugendliche aus der geistigen Abschottung herauszuholen und in die Gedankenwelt Europas einzubinden; im Frühjahr 1825 löste sich der Verein allerdings auf. 1820 traten Gans, Moser und Zunz gemeinsam der Gesellschaft der Freunde bei. Trotz des preußischen Emanzipationsedikts von 1812 war Juden die Beamtenlaufbahn nach wie vor verwehrt: eine Ausnahmeregelung für besonders fähige Akademiker war 1822 durch eine königliche Kabinettsorder aus Anlass der Bewerbung Gans' um eine Hochschulprofessur wieder rückgängig gemacht worden und ging als sogenannte Lex Gans in die preußische Rechtsgeschichte ein. Auch ein Vermittlungsversuch Hardenbergs richtete in diesem Fall nichts aus. Nachdem Gans 1825 sich hatte taufen lassen, wurde er 1826 zum außerordentlichen Professor und 1828 dann zum ordentlichen Professor der Rechte an der Universität von Berlin ernannt, ohne zuvor Privatdozent gewesen zu sein. 1832 avancierte er zum Dekan der juristischen Fakultät. . (wiki) // INHALT : Eduard Gans und der Verein für Kultur und Wissenschaft der Juden ------ Die "Lex Gans" - ein Kapitel aus der Geschichte der Judenemanzipation in Preußen ------ Schwan und Gans ------ Der Besitzrechtsstreit zwischen Friedrich Carl von Savigny und Eduard Gans ------ Eduard Gans und die Wissenschaft von der Gesetzgebung Die Lehre von der Opposition bei Hegel und Gans Jurisprudenz und Philosophie als Beruf und Passion Doktor Eli und Monsieur Ane Eduard Gans als "Goethe-Esser" ------ Anhang : I. Literaturverzeichnis ------ II. Vorlesungen und Vorlesungsnachschriften ------ III. Abbildungen von Eduard Gans. ISBN 9783789048180 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 369.

-

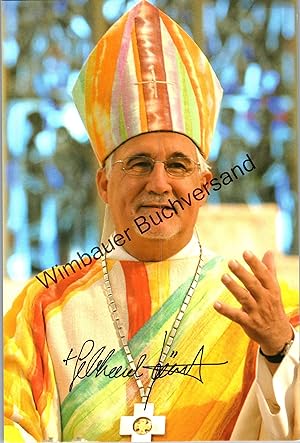

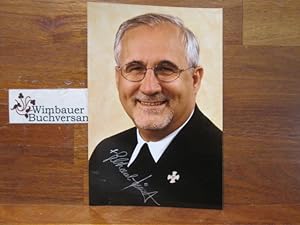

Original Autogramm Gebhard Fürst Bischof von Rottenburg /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 20 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte von Gebhard Fürst bildseitig mit schwarzem Stift signiert (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig).- Gebhard Fürst (* 2. Dezember 1948 in Bietigheim) ist Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Gebhard Fürst begann 1969 sein Studium nach dem Abitur, das er am Mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium Bietigheim ablegte, mit der griechischen und hebräischen Sprache am Collegium Ambrosianum in Stuttgart. Er setzte es fort mit dem Fach Katholische Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen (1970) und an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien (1971 bis 1972). 1975 legte er die Theologische Hauptprüfung (Erste Dienstprüfung) ab; im gleichen Jahr trat er in das Priesterseminar der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Rottenburg am Neckar ein. Am 13. Dezember 1975 erfolgte die Diakonenweihe. Danach war er als Diakon in St. Johannes in Nürtingen tätig. 1977 erfolgte seine Priesterweihe durch Bischof Georg Moser in der Basilika St. Vitus in Ellwangen (Jagst). Daraufhin wurde er Vikar in St. Josef in Stuttgart-Heslach und 1979 Repetent am Bischöflichen Theologenkonvikt der Diözese Rottenburg-Stuttgart Wilhelmsstift in Tübingen sowie Doktorand von Prof. Max Seckler am Lehrstuhl für Fundamentaltheologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Im Jahr 1980 erfolgte die Zweite Dienstprüfung. 1983 wurde Fürst kommissarischer Direktor des Theologenkonviktes Wilhelmsstift in Tübingen, 1986 Direktor der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Mitglied der Sitzung des Bischöflichen Ordinariates. 1987 promovierte er im Fach Fundamentaltheologie mit der Dissertationsschrift ?Sprache als metaphorischer Prozess. Johann Gottfried Herders hermeneutische Theorie der Sprache? Von 1993 bis 2000 war er Vorsitzender des Leiterkreises der Katholischen Akademien in Deutschland. Im Jahr 1999 verlieh ihm Papst Johannes Paul II. den Titel Kaplan Seiner Heiligkeit. Bischof Papst Johannes Paul II. ernannte Gebhard Fürst am 7. Juli 2000 zum Bischof von Rottenburg-Stuttgart. Die Bischofsweihe spendete ihm der Freiburger Erzbischof Oskar Saier am 17. September desselben Jahres; Mitkonsekratoren waren sein Vorgänger, Kurienbischof Walter Kasper, und Weihbischof Johannes Kreidler. Seit 2007 ist Gebhard Fürst Vorsitzender der Publizistischen Kommission, einer der 14 Bischöflichen Kommissionen der Deutschen Bischofskonferenz. Des Weiteren ist er Mitglied der Glaubenskommission und leitet deren Unterkommission Bioethik. Von 2000 bis 2016 war Bischof Fürst Geistlicher Assistent des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).[2] Mitgliedschaften und Ehrungen Als Direktor der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart war Gebhard Fürst Vorsitzender des Preiskomitees des Aleksandr-Men-Preises ?Für die Ökumene der Kulturen? Außerdem war er Mitglied des Kulturausschusses der Landeshauptstadt Stuttgart, leitendes Mitglied im Kuratorium der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Mitglied im Vorstand der Vereinigung der Freunde und Förderer der Akademie. Weitere Mitgliedschaften bestanden im Vorstand des Geschichtsvereins der Diözese Rottenburg-Stuttgart, im Vorstand des Diözesanbildungswerkes, in der Theologischen Kommission der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg (ACK) und in der Frauenkommission der Diözese Rottenburg-Stuttgart (bis 1999). Als Bischof gehörte er von 2001 bis Mai 2005 dem Nationalen Ethikrat als Vertreter der katholischen Kirche an. Die Berufung zum Nationalen Ethikrat erfolgte 2001 durch Beschluss des Bundeskabinetts. 2003 wurde er von Kardinal-Großmeister Carlo Kardinal Furno zum Großoffizier des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem ernannt und am 4. Oktober 2003 durch Anton Schlembach, Großprior der deutschen Statthalterei, investiert. Gebhard Fürst ist Ehrenmitglied im Rotary International District 1830 Esslingen Filder. Er ist Mitglied der Theologenverbindung AV Albertus Magnus in Tübingen und seit 2002 Ehrenmitglied der A.V. Alania Stuttgart im CV. 2013 erhielt Fürst den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg.[3] Fürst ist Kuratoriums-Mitglied der Akademie für gesprochenes Wort in Stuttgart.[4] /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal PKis-Box8-U011ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Gebhard Fürst Bischof von Rottenburg /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte von Gebhard Fürst bildseitig mit silbernem Stift signiert.- Gebhard Fürst (* 2. Dezember 1948 in Bietigheim) ist Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Gebhard Fürst begann 1969 sein Studium nach dem Abitur, das er am Mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasium Bietigheim ablegte, mit der griechischen und hebräischen Sprache am Collegium Ambrosianum in Stuttgart. Er setzte es fort mit dem Fach Katholische Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Eberhard Karls Universität Tübingen (1970) und an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien (1971 bis 1972). 1975 legte er die Theologische Hauptprüfung (Erste Dienstprüfung) ab; im gleichen Jahr trat er in das Priesterseminar der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Rottenburg am Neckar ein. Am 13. Dezember 1975 erfolgte die Diakonenweihe. Danach war er als Diakon in St. Johannes in Nürtingen tätig. 1977 erfolgte seine Priesterweihe durch Bischof Georg Moser in der Basilika St. Vitus in Ellwangen (Jagst). Daraufhin wurde er Vikar in St. Josef in Stuttgart-Heslach und 1979 Repetent am Bischöflichen Theologenkonvikt der Diözese Rottenburg-Stuttgart Wilhelmsstift in Tübingen sowie Doktorand von Prof. Max Seckler am Lehrstuhl für Fundamentaltheologie der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Im Jahr 1980 erfolgte die Zweite Dienstprüfung. 1983 wurde Fürst kommissarischer Direktor des Theologenkonviktes Wilhelmsstift in Tübingen, 1986 Direktor der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Mitglied der Sitzung des Bischöflichen Ordinariates. 1987 promovierte er im Fach Fundamentaltheologie mit der Dissertationsschrift ?Sprache als metaphorischer Prozess. Johann Gottfried Herders hermeneutische Theorie der Sprache? Von 1993 bis 2000 war er Vorsitzender des Leiterkreises der Katholischen Akademien in Deutschland. Im Jahr 1999 verlieh ihm Papst Johannes Paul II. den Titel Kaplan Seiner Heiligkeit. Bischof Papst Johannes Paul II. ernannte Gebhard Fürst am 7. Juli 2000 zum Bischof von Rottenburg-Stuttgart. Die Bischofsweihe spendete ihm der Freiburger Erzbischof Oskar Saier am 17. September desselben Jahres; Mitkonsekratoren waren sein Vorgänger, Kurienbischof Walter Kasper, und Weihbischof Johannes Kreidler. Seit 2007 ist Gebhard Fürst Vorsitzender der Publizistischen Kommission, einer der 14 Bischöflichen Kommissionen der Deutschen Bischofskonferenz. Des Weiteren ist er Mitglied der Glaubenskommission und leitet deren Unterkommission Bioethik. Von 2000 bis 2016 war Bischof Fürst Geistlicher Assistent des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK).[2] Mitgliedschaften und Ehrungen Als Direktor der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart war Gebhard Fürst Vorsitzender des Preiskomitees des Aleksandr-Men-Preises ?Für die Ökumene der Kulturen? Außerdem war er Mitglied des Kulturausschusses der Landeshauptstadt Stuttgart, leitendes Mitglied im Kuratorium der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart und Mitglied im Vorstand der Vereinigung der Freunde und Förderer der Akademie. Weitere Mitgliedschaften bestanden im Vorstand des Geschichtsvereins der Diözese Rottenburg-Stuttgart, im Vorstand des Diözesanbildungswerkes, in der Theologischen Kommission der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Baden-Württemberg (ACK) und in der Frauenkommission der Diözese Rottenburg-Stuttgart (bis 1999). Als Bischof gehörte er von 2001 bis Mai 2005 dem Nationalen Ethikrat als Vertreter der katholischen Kirche an. Die Berufung zum Nationalen Ethikrat erfolgte 2001 durch Beschluss des Bundeskabinetts. 2003 wurde er von Kardinal-Großmeister Carlo Kardinal Furno zum Großoffizier des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem ernannt und am 4. Oktober 2003 durch Anton Schlembach, Großprior der deutschen Statthalterei, investiert. Gebhard Fürst ist Ehrenmitglied im Rotary International District 1830 Esslingen Filder. Er ist Mitglied der Theologenverbindung AV Albertus Magnus in Tübingen und seit 2002 Ehrenmitglied der A.V. Alania Stuttgart im CV. 2013 erhielt Fürst den Verdienstorden des Landes Baden-Württemberg.[3] Fürst ist Kuratoriums-Mitglied der Akademie für gesprochenes Wort in Stuttgart.[4] /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal PKis-Box8-U010 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Komponist Hans Joachim MOSER (1889-1967): 2 Briefe Konservatorium BERLIN 1956

Verlag: Berlin, 1956

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 45,00

Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Zwei maschinenschriftliche, signierte Briefe des Musikwissenschaftlers, Komponisten, Sängers und Schriftstellers Hans Joachim Moser (1889-1967). --- Hans Joachim Moser war der Vater der Sängerin Edda Moser (* 1938), des Cellisten Kai Moser (* 1944), des Volkskundlers und Literaturwissenschaftles Dietz-Rüdiger Moser (19392010) und des Opernsängers (Tenor) Wolf-Hildebrand Moser (* 1943). --- Beide Briefe verfasst als Direktor des Städtischen Konservatoriums Berlin (ehem. Sternsches Konservatorium); dieses Amt hatte er von 1950 bis 1960 inne. --- 1.) A5-Brief, datiert Berlin, 14. September 1956. --- Der Rhythmik-Lehrerin Barbara Kroll wird ihr Arbeitsvertrag für das WS 1956/57 übersendet (dieses selbst hier nicht vorhanden). --- Signiert "moser". --- 2.) A4-Brief, undatiert (zwischen 1950 und 1960). --- Gerichtet an Erna Conrad an der Folkwangschule in Essen. --- Moser beschwert sich, dass die von Kroll geleitete Rhythmik-Klasse des Konservatoriums bei der bevorstehenden Essener Tagung nicht in Erscheinung tritt. --- Signiert "moser." --- Jeweils ohne Umschlag. --- Zustand: Briefe gefaltet; Papier leicht gebräunt, knittrig, mit Knicken, teils mit Randeinriss. --- Über Hans Joachim Moser (Quelle: wikipedia): Hans Joachim Moser (* 25. Mai 1889 in Berlin; gest. 14. August 1967 ebenda) war ein deutscher Musikwissenschaftler, Komponist, Sänger und Schriftsteller. Leben: Moser war der Sohn des Musikprofessors Andreas Moser (18591925). Er machte 1907 sein Abitur am Berliner humanistischen Bismarck-Gymnasium. Er studierte Musikgeschichte (u. a. bei Gustav Jenner und Robert Kahn), Germanistik und Philosophie in Marburg, Berlin und Leipzig und bei seinem Vater Violine. Mit der Arbeit Die Musikergenossenschaften im deutschen Mittelalter wurde er 1910 in Rostock promoviert. Während seines Studiums sang er im Chor der Sängerschaft St. Pauli Leipzig. Er nahm als Leutnant am Ersten Weltkrieg teil, habilitierte sich 1919 an der Universität Halle und wurde 1922 außerordentlicher Professor. Er wurde Mitglied der Sängerschaft Salia Halle. 1925 folgte er einem Ruf nach Heidelberg. 1927 bis 1933 war er als Nachfolger von Carl Thiel Direktor der Staatlichen Akademie für Kirchen- und Schulmusik in Berlin. Gleichzeitig erhielt er eine Honorarprofessur an der Universität Berlin. 1933 verlor Moser seine Honorarprofessur an der Berliner Universität. Das hatte dem NS-Forscher Michael Grüttner zufolge keine politischen Gründe. Moser wurde vorgeworfen, als Direktor der Staatlichen Akademie Studentinnen, zu denen er intime Beziehung hielt, Vorteile verschafft zu haben: Mitwisser ließ er aus der Akademie entfernen". Trotz der bestehenden Aufnahmesperre wurde er mit Wirkung vom 1. April 1936 in die NSDAP aufgenommen (Mitgliedsnummer 3.751.261). 1938 wurde Moser stellvertretender Leiter der Reichsstelle für Musikbearbeitungen im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda; von 1940 bis 1945 war er deren Generalsekretär. Unter seiner Ägide vergab die Reichsstelle ab 1940 auch Aufträge zur Arisierung" der Oratorien von Georg Friedrich Händel. In der Zeit von 1938 bis 1940 schrieb Moser zusätzlich für das SS-Blatt Germanien. Seit 1944 publizierte er in Rosenbergs Zeitschrift Musik im Kriege. Moser erhielt 1947 eine Professur an der Universität Jena, wurde jedoch nach zwei Monaten wegen seiner Tätigkeit im Propagandaministerium entlassen. 1950 bis 1960 wirkte Moser als Direktor am Städtischen Konservatorium in Berlin-West. 1963 wurde ihm die Mozartmedaille der Mozartgemeinde Wien verliehen. Moser verfasste Studien über zahlreiche Komponisten, wie Paul Hofhaimer, Heinrich Schütz und Johann Sebastian Bach sowie Studien über Das deutsche Lied seit Mozart. In den 1920er Jahren veröffentlichte er eine mehrfach aufgelegte dreibändige Geschichte der deutschen Musik. Nach dem Zweiten Weltkrieg schrieb Moser eine Geschichte der evangelischen Kirchenmusik in Deutschland und zahlreiche biographische Abhandlungen. Signatur des Verfassers.

-

Zipser erzählen I: Potoken und Mantaken dazähln. [Widmungsexemplar].

Verlag: Stuttgart: Hilfsbund Karpatendeutscher Katholiken, 2000

ISBN 10: 3000068260 ISBN 13: 9783000068263

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Signiert

EUR 60,00

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbGebundene Ausgabe. Zustand: Gut. 428 S.: Kt., Abb. Mit Widmung des Autors Ferdinand Klein im Vorsatz. - Einband teilweise lichtbedingt ausgeblichen, vor allem am Buchrücken und Buchdeckel, Kopfschnitt angegraut, sehr leichte Flecken auf Fußschnitt, aber innen sehr sauber und ohne Anstreichungen. - Inhaltsverzeichnis Zum Geleit Einführung Gedichte, die an die Heimat erinnern Helga Blaschke-Pal Heimat Franz Richweis Mein teures Heimatland Autor unbekannt Abschied von der Heimat Marie Alexy Vergiss nie dein Zipserland! Autor unbekannt Bekenne dich als Zipser zur Zips Zips J. Eduard Alexy Bischof Eckbert, der erste Kolonisator der Zips Dr. Adalbert Hudak Die Rockenstuben in der Zips Dr. Adalbert Hudak Die Verstallten - (Ernstes und Heiteres - und doch nicht ohne Belang) Adalbert Wanhoff Chorsingen" und Josefsgespräch" aus der Zips Kurt Sauter Gustav Adolf Weiß und der Zipser Bund von Amerika Adalbert Wanhoff Unvergessene Heimat Zips. Ein deutsches Kulturzentrum am Fuße der Hohen Tatra Maria Markotschi Erinnerungen an das Lager in Poprad Orte der Oberzips Altmeierhöfen und Sublechnitz Julius Robert Luchs Deutsches Schicksal am Dunajec. Württemberger in Altmeierhöfen und Sublechnitz Eisdorf Adalbert Wanhoff Eisdorf - ein deutsches Dorf in der Oberzips Forberg Wilhelm Wiebauer Kurze Geschichte der deutschen evangelischen Gemeinde Forberg Georgenberg Robert Weiszer Der Georgenberger Chronikschreiber Koloman Kozlay Die Turmwächter von Georgenberg Großlomnitz Dr. Adalbert Hudak Wie's daheim einst war in Großlomnitz Hopgarten Adalbert Wanhoff Hopgarten, die östlichste Siedlung der Oberzips Hunsdorf Kurt Sauter Rabbiner-Hochschule in Hunsdorf Gründung vor 110 Jahren Käsmark Helga Blaschke-Päl Von der österlichen Zeit bis Pfingsten Julius Robert Luchs Die alte evangelische Holzkirche in Käsmark Dr. Johann Liptak 700 Jahre Käsmark (1251 - 1951) Dr. Hahne-Liptak Schlussworte bei der 450-Jahr-Feier des Käsmarker Gymnasiums in Karlsruhe Kirchdrauf Adalbert Wanhoff Die Zipser Burg - zweitgrößte Anlage in Europa, auf steilem Felsen bei Kirchdrauf Klein-Lomnitz Wilhelm Nigriny Die Flucht der Klein-Lomnitzer im Winter 1945 Samuel Pudleiner Flucht und Vertreibung und neue Kontakte mit der alten Heimat Kniesen Rudolf Göllner Kniesen, die einsame Zipser Grenzstadt am Popperstrand Wilhelm Nigriny Wie die Altäre in Kniesen zu neuem Glanz kamen Leibitz Josef Knauer Unvergessliche Lausbubenzeit Leutschau Robert Weiszer Die Leutschauer Goldschmiede Dr. Michael Der Deutsche Verein zu Schwartz Leutschau (1830 - 1841) Prof. Dr. Adalbert Meister Paul von Leutschau im Hudak Lichte der neueren Forschung Monsignore Pfarrer Die Leutschauer Marienwallfahrt Ernst Tatarko Maltern (Malthern) Emil Klein Erinnerungen an Maltern Matzdorf Alex Glaser Die Matzdorfer Johanni- Bruderschaft, auch Bruderbier genannt Meierhöfen Dr. Johann Tremba Meierhöfen - ein deutsches Dorf in der Oberzips Menhardsdorf Alexander Simon Unsere Glocke weint" Mühlenbach Julius A. Loisch Der Krieg klopft an unsere Tür Nehre Karl Schlesinger Als Weihnachten in Nehre war Adalbert Wanhoff Sankt-Anna-Ablass in Nehre Pudlein Karl Schlesinger Die Sage von der St. Anna-Kapelle in Pudlein Roks Dr. Martin Nitsch Der Karpatenbär Zipser Bela Georg Gabriel Bäiler Steckel - Schildbürgerstreiche Anneliese Kaltstein August Kaltstein - ein Pionier der Hohen Tatra Zipser Neudorf Adalbert Wanhoff Verachtet mir die Meister nicht"- von den Metallgießern in der Zips Orte der Unterzips Bartfeld Ernst Hochberger Bartfeld (Bardejov) Maurus Jokai Was man einst von den Bartfeldern erzählt hat Dobschau Julius Lux Das erste Papiergeld in Dobschau vor 250 Jahren Johann Palech Wie ein Tourist im Jahre 1884 die Dobschauer Eishöhle erlebt hat Irene Reinecke Streifzug durch Dobschau Irene Reinecke Der Türkeneinfall in Dobschau Einsiedel Irma Lumnitzer Die Sage vom Räuberstein Ladislaus Müller Das Grützweib Suslein aus Einsiedel und der Bär Ladislaus Müller Das Stadujkal von Einsiedel Rudolf Göllner Der Quellenreichtum in der Unterzips Rudolf Göllner Die Klopptanne. Der Berg zahlreicher Jugendtreffen in der Slowakei Eperies (Presov) Robert Weiszer Das Gottesurteil Göllnitz Dr. Emmerich Streck Die königlich freie Bergstadt Göllnitz Geza Roth Weihnachtliches Brauchtum in Göllnitz Ernst Rakus Das Sängerfest des Zipser Sängerbundes im Jahre 1922 in der Bergstadt Göllnitz Kaschau Johann Schürger Die Metropole der Ostslowakei: Kaschau, Kosice (slowakisch) - Kassa (ungarisch) Dr. Michael Schwartz August Fischer-Colbrie - ein fortschrittlicher und toleranter Bischof Ober- Metzenseifen Anton Eiben Ein Weihnachtsrätsel Anton Eiben Der Puchbald (Buchenwald) Johann Schürger Das kirchliche Osterbrauchtum und das Herrgottsuchen" in Ober-Metzenseifen Schmöllnitz Franz Gajdosch Schmöllnitz Friedrich Koblischke Erinnerungen an Schmöllnitz Pfarrer Franz Das Weihnachtsfest in Zawatzky Schmöllnitz Schmöllnitz-Hütte Rudolf Sendersky Schmöllnitz-Hütte Schwedler Franz Richweis Schwedler, in meinem Zipserland Karl Kraus Hochzeitsbräuche in Schwedler Franz Richweis Die Zunft der Häuer (de Haja) in Schwedler Franz Richweis Schwedler 1945 und danach Franz Richweis Schicksal der daheim gebliebenen Karpatendeutschen am Beispiel Karl Krauß Wilhelm Sohlmann Majales in Schwedler Stoß Johann Schürger Bischof Anton Richter - Schicksal eines deutschen Priesters nach 1945 in der Slowakei Unter-Metzenseifen Johann Schürger Ein Metzenseifner als Bischof von Transilvania (Siebenbürgen ) Ladislaus Pöhm Der heimliche Stieglitz - eine Erinnerung aus Kindertagen Ladislaus Pöhm Ein Zigeuner überlistet meinen Großvater Rudolf Bodenlos Erinnerungen an mein Elternhaus, an die Tragödie des 2. Weltkrieges und seine Folgen Wagendrüssel Karl Anton Hritz Wagendrüssler Impressionen - zu Gast in der Heimat Alexius Moser Das Baden" zu Ostern Alexius Moser Gott geb' Glück Gedichte, die an die Heimat erinnern Helga Blaschke-Pal Was ist Heimat? Hans Theiß Haus-Segen für deutsche Bauern in der Zips Franz Richweis Göllnitztal J. Eduard Alexy Advent Adalbert Hudak Weihnachtsgr.

-

Klemm, Walther. Reineke Fuchs. Isegrim der Wolf auf der Flucht vor den Meerkatzen

Verlag: 1915/1916, 1915

Anbieter: GALERIE HIMMEL, Dresden, Deutschland

Signiert

EUR 190,00

Währung umrechnenEUR 32,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: guter Zustand. Klemm, Walther. Reineke Fuchs. Isegrim der Wolf auf der Flucht vor den Meerkatzen.1915/1916. Holzschnitt, in Schwarz, auf grobfasrigem Japanbütten. Originale Künstlergrafik, von Walther Klemm. Probedruck. 16,0 x 15,6 cm (Darstellung), 31 x 21 cm (Blatt).Aus: Johann Wolfgang von Goethe, Reineke Fuchs. Mit Orig.-Holzschn. von Walther Klemm (Weimar: Kiepenheuer 1916). Probedruck der originalgrafischen Illustration zu dem 1916 bei Kiepenheuer in Weimar erschienenen Reineke Fuchs von Goethe mit 45 Holzschnitten von Klemm. Das originalrandige Papier minimal fleckig. Insgesamt gut erhalten.Walther Klemm (1885 Karlsbad 1957 Weimar). Deutscher Maler, Zeichner und Grafiker, wichtiger Vertreter der neueren Weimarer Malerschule. Der Ermunterung durch Emil Orlik folgend studierte Klemm an der Wiener Kunstgewerbeschule bei Anton von Kenner und Kolo Moser. Um 1903 entstanden unter dem Einfluss des Japonismus erste Farbholzschnitte, in denen sich früh seine außerordentliche Begabung für die Tierdarstellung zeigte. In der Ausstellung der Wiener Sezession von 1904 verhalfen ihm diese Blätter zu unverhofftem Erfolg. Etwa zeitgleich gründete er in Prag eine Ateliergemeinschaft mit Carl Thiemann, mit dem er 1907 zur Künstlerkolonie Dachau überging. 1910 wurde er Mitglied der Berliner Sezession, dessen wohl bedeutendster Vertreter, Max Liebermann, dem noch jungen Künstler lakonisch prophezeit hatte: Das wird was. Sie haben Talent. 1913 erfolgte schließlich die Berufung als Professor an die Hochschule für Bildende Kunst in Weimar. Hier entfaltete Klemm einen überreichen Kosmos an Tier-, Figuren- und Landschaftsdarstellungen, entstand eine große Anzahl von Illustrationen und grafischen Folgen. Fruchtbare Beziehungen unterhielt er zu Harry Graf Kessler, Theodor von Hagen, Fritz Mackensen, Alexander Olbricht und Ludwig von Hofmann. Nach dem Krieg verwendete sich Klemm nachhaltig für den Wiederaufbau der Kunsthochschule Weimar. Rechts unten in Bleistift signiert. Links Auflagenbezeichnung. Links unten nummeriert: 31.

-

Original Autograph Theo Lingen (1903-1978) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 70,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Theo Lingen mit blauer Tinte signiert, Papierbedingte Seitenbräunung /// Theo Lingen (* 10. Juni 1903 in Hannover als Franz Theodor Schmitz; ? 10. November 1978 in Wien) war ein deutsch-österreichischer Schauspieler, Regisseur und Buchautor. Theo Lingen war der Sohn eines Justizrates und wurde in Hannover im Stadtteil List geboren. Er wuchs in Hannover in der Hagenstraße nahe der Innenstadt auf und besuchte das ehemalige Königliche Goethegymnasium (Vorgänger der Goetheschule), das er ohne Abschluss verließ. Beim dortigen Schülertheater war eine seiner Bühnenpartnerinnen Gretha von Jeinsen, die spätere erste Ehefrau des Schriftstellers Ernst Jünger. Bei Proben für eine Schulaufführung im Boulevardtheater Schauburg wurde Lingens schauspielerisches Talent entdeckt. Für seinen Künstlernamen bediente er sich des Namens der Geburtsstadt seines Vaters, Lingen (Ems). 1922 spielte er am Residenztheater Hannover, 1923 in Halberstadt, 1924 in Münster und Bad Oeynhausen, 1926 in Recklinghausen. Auf der Bühne erwarb er sich früh den Ruf eines superben Charakterkomikers, dessen virtuos-marionettenhafte Pointenarbeit bewundert wurde. 1928 heiratete er die Sängerin Marianne Zoff, die erste Ehefrau Bertolt Brechts. Theo Lingen und Genia Nikolajewa (1936) Lingen spielte 1929 in Frankfurt am Main den Herrn Macheath in der zweiten Inszenierung von Brechts Die Dreigroschenoper. Er wurde daraufhin nach Berlin geholt, um die Rolle auch in der noch immer mit großem Erfolg laufenden Ur-Inszenierung zu übernehmen. Der Filmregisseur Fritz Lang war von Lingens Qualitäten ebenfalls überzeugt: In M (1931) und Das Testament des Dr. Mabuse (1933) beeindruckte Lingen in ernsten Rollen. Dem breiten Publikum wurde Theo Lingen jedoch vor allem als Filmkomiker bekannt. Insgesamt wirkte er ab 1929 (erste Leinwandrolle in Ins Blaue hinein) in über 200 Filmen mit. Ab 1933 übernahm er ausschließlich komische Rollen. Zusammen mit Hans Moser bildete er in zahlreichen Filmen ein ungleiches Komikerpaar. Auch in Filmen mit Heinz Rühmann war er häufig ein wichtiger Nebendarsteller. Seine näselnde Stimme war sein Markenzeichen. Da seine Frau jüdischer Herkunft war und er daher bei den Nationalsozialisten als ?jüdisch versippt? galt, was normalerweise einem Berufsverbot gleichkam, spielte Lingen mit dem Gedanken, ins Exil zu gehen. Aber dank seiner Popularität erhielt er eine Sondergenehmigung und konnte weiter auftreten. In der Zeit von 1939 bis 1960 lebte er mit Unterbrechungen in Strobl am Wolfgangsee im Bezirk Salzburg-Umgebung.[2] 1944 verlegte er seinen Wohnsitz nach Wien, wo er über Paul Hörbiger auch Kontakt zu einer kleinen Widerstandszelle knüpfte.[3] Anfang 1945 zog er sich nach Strobl am Wolfgangsee zurück. Dort wurde er im Juni 1945 aber nicht, wie gelegentlich irrtümlich berichtet wird, zum Ersten Bürgermeister gewählt. 1946 erwarb er die österreichische Staatsangehörigkeit. Ab 1948 wirkte er als Charakterdarsteller am Wiener Burgtheater. Als Gast war er auch auf bundesdeutschen Theaterbühnen zu sehen. So spielte er ab 1951 am Berliner Renaissance-Theater. Legendär wurden seine Verkörperungen spießbürgerlicher Charaktere in Komödien von Carl Sternheim unter der Regie von Rudolf Noelte. Seinen letzten Theater-Auftritt absolvierte er am 30. Dezember 1971 an der Hamburgischen Staatsoper als Styx in Orpheus in der Unterwelt. Beim Film führte Lingen gelegentlich auch selbst Regie, erstmals 1936 in der vierteiligen Eulenspiegel-Kurzfilm-Serie, später beispielsweise 1955 bei der Verwechslungskomödie Die Wirtin zur Goldenen Krone. Der privat als ernst, in sich gekehrt und belesen geschilderte Lingen schrieb das 1942 erschienene Lustspiel Johann, das mit ihm selbst in einer Doppelrolle von R. A. Stemmle verfilmt wurde, und außerdem den Erzählband Das kann doch nicht wahr sein. Büste in Strobl am dortigen Theo-Lingen-Platz Ende der 1950er Jahre spielte er in den ersten beiden Karl-May-Farbfilmen Die Sklavenkarawane und Der Löwe von Babylon die Rolle des Sir David Lindsay. Dabei wandelte er sich in seinen Rollen allmählich vom gewitzten Untergebenen zum nervösen Vorgesetzten. In den 1960er und 1970er Jahren sah man ihn häufig in Comedyserien wie Klimbim, in Filmklamotten wie Die Lümmel von der ersten Bank und in der Neuverfilmung der Feuerzangenbowle. Gegen Ende seiner Karriere trat Lingen auch wieder in nichtkomödiantischen Rollen auf, so etwa als Sergeant Cuff in der Fernsehverfilmung von Wilkie Collins? Der Monddiamant (1973). 1975 und 1976 moderierte er mit Hans Rosenthal die beiden Shows Schlagerfestival 1925 und 1926. Rosenthal und Lingen präsentierten in beiden Shows Hits, die jeweils genau 50 Jahre zuvor aktuell gewesen waren, daneben Witze aus diesen Jahren. Außerdem berichtete Lingen über interessante Ereignisse dieser Zeit. Von September 1975 bis kurz vor seinem Tod moderierte er die Sendereihe Lachen Sie mit Stan und Ollie im ZDF, in der er Originalfilme des Komikerduos Dick und Doof ankündigte und die Vita von Stan Laurel und Oliver Hardy schilderte. Die Anmoderationen sind zu einem großen Teil auch auf den DVDs mit den beiden Komikern enthalten. Ehrengrab von Theo Lingen auf dem Zentralfriedhof Lingen kollabierte im Oktober 1978 infolge einer Krebserkrankung und starb am 10. November 1978 in einem Krankenhaus in Wien. Die Stadt Wien widmete dem Wahl-Wiener Theo Lingen ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 32 C, Nummer 46).[4] Seine Grabplatte enthielt aus unbekannten Gründen das Sterbejahr 1979; das Datum wurde im Frühjahr 2012 korrigiert. Lingens schriftlicher Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste in Berlin.[5] 2006 widmete die Gemeinde Strobl dem Schauspieler eine von der Künstlerin Eva Mazzucco gestaltete Skulptur, die auf dem eigens benannten Theo-Lingen-Platz aufgestellt wurde. In Lingen, dem Wohnort seiner Eltern, wurde 2007 ein neu geschaffener Platz vor einer ebenfalls neuen Unterführung nach ihm benannt. Seine Tochter Ursula Lingen (1928-2014) war ebenfalls Schau.

-

Original Autograph Theo Lingen (1903-1978) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 70,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBlatt. Zustand: Gut. Quadratisches Albumblatt von Theo Lingen mit blauer Tinte signiert, Abriebe, Papierbedingte Seitenbräunung /// Theo Lingen (* 10. Juni 1903 in Hannover als Franz Theodor Schmitz; ? 10. November 1978 in Wien) war ein deutsch-österreichischer Schauspieler, Regisseur und Buchautor. Theo Lingen war der Sohn eines Justizrates und wurde in Hannover im Stadtteil List geboren. Er wuchs in Hannover in der Hagenstraße nahe der Innenstadt auf und besuchte das ehemalige Königliche Goethegymnasium (Vorgänger der Goetheschule), das er ohne Abschluss verließ. Beim dortigen Schülertheater war eine seiner Bühnenpartnerinnen Gretha von Jeinsen, die spätere erste Ehefrau des Schriftstellers Ernst Jünger. Bei Proben für eine Schulaufführung im Boulevardtheater Schauburg wurde Lingens schauspielerisches Talent entdeckt. Für seinen Künstlernamen bediente er sich des Namens der Geburtsstadt seines Vaters, Lingen (Ems). 1922 spielte er am Residenztheater Hannover, 1923 in Halberstadt, 1924 in Münster und Bad Oeynhausen, 1926 in Recklinghausen. Auf der Bühne erwarb er sich früh den Ruf eines superben Charakterkomikers, dessen virtuos-marionettenhafte Pointenarbeit bewundert wurde. 1928 heiratete er die Sängerin Marianne Zoff, die erste Ehefrau Bertolt Brechts. Theo Lingen und Genia Nikolajewa (1936) Lingen spielte 1929 in Frankfurt am Main den Herrn Macheath in der zweiten Inszenierung von Brechts Die Dreigroschenoper. Er wurde daraufhin nach Berlin geholt, um die Rolle auch in der noch immer mit großem Erfolg laufenden Ur-Inszenierung zu übernehmen. Der Filmregisseur Fritz Lang war von Lingens Qualitäten ebenfalls überzeugt: In M (1931) und Das Testament des Dr. Mabuse (1933) beeindruckte Lingen in ernsten Rollen. Dem breiten Publikum wurde Theo Lingen jedoch vor allem als Filmkomiker bekannt. Insgesamt wirkte er ab 1929 (erste Leinwandrolle in Ins Blaue hinein) in über 200 Filmen mit. Ab 1933 übernahm er ausschließlich komische Rollen. Zusammen mit Hans Moser bildete er in zahlreichen Filmen ein ungleiches Komikerpaar. Auch in Filmen mit Heinz Rühmann war er häufig ein wichtiger Nebendarsteller. Seine näselnde Stimme war sein Markenzeichen. Da seine Frau jüdischer Herkunft war und er daher bei den Nationalsozialisten als ?jüdisch versippt? galt, was normalerweise einem Berufsverbot gleichkam, spielte Lingen mit dem Gedanken, ins Exil zu gehen. Aber dank seiner Popularität erhielt er eine Sondergenehmigung und konnte weiter auftreten. In der Zeit von 1939 bis 1960 lebte er mit Unterbrechungen in Strobl am Wolfgangsee im Bezirk Salzburg-Umgebung.[2] 1944 verlegte er seinen Wohnsitz nach Wien, wo er über Paul Hörbiger auch Kontakt zu einer kleinen Widerstandszelle knüpfte.[3] Anfang 1945 zog er sich nach Strobl am Wolfgangsee zurück. Dort wurde er im Juni 1945 aber nicht, wie gelegentlich irrtümlich berichtet wird, zum Ersten Bürgermeister gewählt. 1946 erwarb er die österreichische Staatsangehörigkeit. Ab 1948 wirkte er als Charakterdarsteller am Wiener Burgtheater. Als Gast war er auch auf bundesdeutschen Theaterbühnen zu sehen. So spielte er ab 1951 am Berliner Renaissance-Theater. Legendär wurden seine Verkörperungen spießbürgerlicher Charaktere in Komödien von Carl Sternheim unter der Regie von Rudolf Noelte. Seinen letzten Theater-Auftritt absolvierte er am 30. Dezember 1971 an der Hamburgischen Staatsoper als Styx in Orpheus in der Unterwelt. Beim Film führte Lingen gelegentlich auch selbst Regie, erstmals 1936 in der vierteiligen Eulenspiegel-Kurzfilm-Serie, später beispielsweise 1955 bei der Verwechslungskomödie Die Wirtin zur Goldenen Krone. Der privat als ernst, in sich gekehrt und belesen geschilderte Lingen schrieb das 1942 erschienene Lustspiel Johann, das mit ihm selbst in einer Doppelrolle von R. A. Stemmle verfilmt wurde, und außerdem den Erzählband Das kann doch nicht wahr sein. Büste in Strobl am dortigen Theo-Lingen-Platz Ende der 1950er Jahre spielte er in den ersten beiden Karl-May-Farbfilmen Die Sklavenkarawane und Der Löwe von Babylon die Rolle des Sir David Lindsay. Dabei wandelte er sich in seinen Rollen allmählich vom gewitzten Untergebenen zum nervösen Vorgesetzten. In den 1960er und 1970er Jahren sah man ihn häufig in Comedyserien wie Klimbim, in Filmklamotten wie Die Lümmel von der ersten Bank und in der Neuverfilmung der Feuerzangenbowle. Gegen Ende seiner Karriere trat Lingen auch wieder in nichtkomödiantischen Rollen auf, so etwa als Sergeant Cuff in der Fernsehverfilmung von Wilkie Collins? Der Monddiamant (1973). 1975 und 1976 moderierte er mit Hans Rosenthal die beiden Shows Schlagerfestival 1925 und 1926. Rosenthal und Lingen präsentierten in beiden Shows Hits, die jeweils genau 50 Jahre zuvor aktuell gewesen waren, daneben Witze aus diesen Jahren. Außerdem berichtete Lingen über interessante Ereignisse dieser Zeit. Von September 1975 bis kurz vor seinem Tod moderierte er die Sendereihe Lachen Sie mit Stan und Ollie im ZDF, in der er Originalfilme des Komikerduos Dick und Doof ankündigte und die Vita von Stan Laurel und Oliver Hardy schilderte. Die Anmoderationen sind zu einem großen Teil auch auf den DVDs mit den beiden Komikern enthalten. Ehrengrab von Theo Lingen auf dem Zentralfriedhof Lingen kollabierte im Oktober 1978 infolge einer Krebserkrankung und starb am 10. November 1978 in einem Krankenhaus in Wien. Die Stadt Wien widmete dem Wahl-Wiener Theo Lingen ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 32 C, Nummer 46).[4] Seine Grabplatte enthielt aus unbekannten Gründen das Sterbejahr 1979; das Datum wurde im Frühjahr 2012 korrigiert. Lingens schriftlicher Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste in Berlin.[5] 2006 widmete die Gemeinde Strobl dem Schauspieler eine von der Künstlerin Eva Mazzucco gestaltete Skulptur, die auf dem eigens benannten Theo-Lingen-Platz aufgestellt wurde. In Lingen, dem Wohnort seiner Eltern, wurde 2007 ein neu geschaffener Platz vor einer ebenfalls neuen Unterführung nach ihm benannt. Seine Tochter Ursula Lingen (1928-2.

-

Original Autograph Theo Lingen (1903-1978) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 70,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPhotopostkarte. Zustand: Gut. Ufa-Photopostkarte Theo Lingen in Die Gans von Sedan, bildseitig von Theo Lingen mit blauer Tinte signiert, umseitig handschriftliche Adresse, frankiert und postgelaufen /// Theo Lingen (* 10. Juni 1903 in Hannover als Franz Theodor Schmitz; ? 10. November 1978 in Wien) war ein deutsch-österreichischer Schauspieler, Regisseur und Buchautor. Theo Lingen war der Sohn eines Justizrates und wurde in Hannover im Stadtteil List geboren. Er wuchs in Hannover in der Hagenstraße nahe der Innenstadt auf und besuchte das ehemalige Königliche Goethegymnasium (Vorgänger der Goetheschule), das er ohne Abschluss verließ. Beim dortigen Schülertheater war eine seiner Bühnenpartnerinnen Gretha von Jeinsen, die spätere erste Ehefrau des Schriftstellers Ernst Jünger. Bei Proben für eine Schulaufführung im Boulevardtheater Schauburg wurde Lingens schauspielerisches Talent entdeckt. Für seinen Künstlernamen bediente er sich des Namens der Geburtsstadt seines Vaters, Lingen (Ems). 1922 spielte er am Residenztheater Hannover, 1923 in Halberstadt, 1924 in Münster und Bad Oeynhausen, 1926 in Recklinghausen. Auf der Bühne erwarb er sich früh den Ruf eines superben Charakterkomikers, dessen virtuos-marionettenhafte Pointenarbeit bewundert wurde. 1928 heiratete er die Sängerin Marianne Zoff, die erste Ehefrau Bertolt Brechts. Theo Lingen und Genia Nikolajewa (1936) Lingen spielte 1929 in Frankfurt am Main den Herrn Macheath in der zweiten Inszenierung von Brechts Die Dreigroschenoper. Er wurde daraufhin nach Berlin geholt, um die Rolle auch in der noch immer mit großem Erfolg laufenden Ur-Inszenierung zu übernehmen. Der Filmregisseur Fritz Lang war von Lingens Qualitäten ebenfalls überzeugt: In M (1931) und Das Testament des Dr. Mabuse (1933) beeindruckte Lingen in ernsten Rollen. Dem breiten Publikum wurde Theo Lingen jedoch vor allem als Filmkomiker bekannt. Insgesamt wirkte er ab 1929 (erste Leinwandrolle in Ins Blaue hinein) in über 200 Filmen mit. Ab 1933 übernahm er ausschließlich komische Rollen. Zusammen mit Hans Moser bildete er in zahlreichen Filmen ein ungleiches Komikerpaar. Auch in Filmen mit Heinz Rühmann war er häufig ein wichtiger Nebendarsteller. Seine näselnde Stimme war sein Markenzeichen. Da seine Frau jüdischer Herkunft war und er daher bei den Nationalsozialisten als ?jüdisch versippt? galt, was normalerweise einem Berufsverbot gleichkam, spielte Lingen mit dem Gedanken, ins Exil zu gehen. Aber dank seiner Popularität erhielt er eine Sondergenehmigung und konnte weiter auftreten. In der Zeit von 1939 bis 1960 lebte er mit Unterbrechungen in Strobl am Wolfgangsee im Bezirk Salzburg-Umgebung.[2] 1944 verlegte er seinen Wohnsitz nach Wien, wo er über Paul Hörbiger auch Kontakt zu einer kleinen Widerstandszelle knüpfte.[3] Anfang 1945 zog er sich nach Strobl am Wolfgangsee zurück. Dort wurde er im Juni 1945 aber nicht, wie gelegentlich irrtümlich berichtet wird, zum Ersten Bürgermeister gewählt. 1946 erwarb er die österreichische Staatsangehörigkeit. Ab 1948 wirkte er als Charakterdarsteller am Wiener Burgtheater. Als Gast war er auch auf bundesdeutschen Theaterbühnen zu sehen. So spielte er ab 1951 am Berliner Renaissance-Theater. Legendär wurden seine Verkörperungen spießbürgerlicher Charaktere in Komödien von Carl Sternheim unter der Regie von Rudolf Noelte. Seinen letzten Theater-Auftritt absolvierte er am 30. Dezember 1971 an der Hamburgischen Staatsoper als Styx in Orpheus in der Unterwelt. Beim Film führte Lingen gelegentlich auch selbst Regie, erstmals 1936 in der vierteiligen Eulenspiegel-Kurzfilm-Serie, später beispielsweise 1955 bei der Verwechslungskomödie Die Wirtin zur Goldenen Krone. Der privat als ernst, in sich gekehrt und belesen geschilderte Lingen schrieb das 1942 erschienene Lustspiel Johann, das mit ihm selbst in einer Doppelrolle von R. A. Stemmle verfilmt wurde, und außerdem den Erzählband Das kann doch nicht wahr sein. Büste in Strobl am dortigen Theo-Lingen-Platz Ende der 1950er Jahre spielte er in den ersten beiden Karl-May-Farbfilmen Die Sklavenkarawane und Der Löwe von Babylon die Rolle des Sir David Lindsay. Dabei wandelte er sich in seinen Rollen allmählich vom gewitzten Untergebenen zum nervösen Vorgesetzten. In den 1960er und 1970er Jahren sah man ihn häufig in Comedyserien wie Klimbim, in Filmklamotten wie Die Lümmel von der ersten Bank und in der Neuverfilmung der Feuerzangenbowle. Gegen Ende seiner Karriere trat Lingen auch wieder in nichtkomödiantischen Rollen auf, so etwa als Sergeant Cuff in der Fernsehverfilmung von Wilkie Collins? Der Monddiamant (1973). 1975 und 1976 moderierte er mit Hans Rosenthal die beiden Shows Schlagerfestival 1925 und 1926. Rosenthal und Lingen präsentierten in beiden Shows Hits, die jeweils genau 50 Jahre zuvor aktuell gewesen waren, daneben Witze aus diesen Jahren. Außerdem berichtete Lingen über interessante Ereignisse dieser Zeit. Von September 1975 bis kurz vor seinem Tod moderierte er die Sendereihe Lachen Sie mit Stan und Ollie im ZDF, in der er Originalfilme des Komikerduos Dick und Doof ankündigte und die Vita von Stan Laurel und Oliver Hardy schilderte. Die Anmoderationen sind zu einem großen Teil auch auf den DVDs mit den beiden Komikern enthalten. Ehrengrab von Theo Lingen auf dem Zentralfriedhof Lingen kollabierte im Oktober 1978 infolge einer Krebserkrankung und starb am 10. November 1978 in einem Krankenhaus in Wien. Die Stadt Wien widmete dem Wahl-Wiener Theo Lingen ein Ehrengrab auf dem Wiener Zentralfriedhof (Gruppe 32 C, Nummer 46).[4] Seine Grabplatte enthielt aus unbekannten Gründen das Sterbejahr 1979; das Datum wurde im Frühjahr 2012 korrigiert. Lingens schriftlicher Nachlass befindet sich im Archiv der Akademie der Künste in Berlin.[5] 2006 widmete die Gemeinde Strobl dem Schauspieler eine von der Künstlerin Eva Mazzucco gestaltete Skulptur, die auf dem eigens benannten Theo-Lingen-Platz aufgestellt wurde. In Lingen, dem Wohnort seiner Eltern, wurde 2007 ein neu geschaffener Platz vor einer ebenfalls neuen Unt.

![Bild des Verkäufers für Das Wittelsbachische Kaisertum Karls VII. [Aus: Land und Reich, Stamm und Nation. Bd. 2 Frühe Neuzeit]. Voraussetzungen von Entstehung und Scheitern. / Probleme und Perspektiven bayerischer Geschichte. Festgabe für Max Spindler zum 90. Geburtstag. zum Verkauf von Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß](https://pictures.abebooks.com/inventory/md/md30907235063.jpg)

![Bild des Verkäufers für Zipser erzählen I: Potoken und Mantaken dazähln. [Widmungsexemplar]. zum Verkauf von Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß](https://pictures.abebooks.com/inventory/md/md31591374952.jpg)