nachruf auf eine rose (42 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (40)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (2)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (42)

Weitere Eigenschaften

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Zustand: very good. Gut/Very good: Buch bzw. Schutzumschlag mit wenigen Gebrauchsspuren an Einband, Schutzumschlag oder Seiten. / Describes a book or dust jacket that does show some signs of wear on either the binding, dust jacket or pages.

Mehr Angebote von anderen Verkäufern bei ZVAB

Gebraucht ab EUR 12,50

-

Zustand: good. Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present.

-

Nachruf auf eine Rose: Thriller

Anbieter: Versandantiquariat Felix Mücke, Grasellenbach - Hammelbach, Deutschland

Taschenbuch. Zustand: Befriedigend. 432 Seiten; schief gelesen, Eintrag/Stempel vorne im Buch, Artikel stammt aus Nichtraucherhaushalt! AP8130 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 378.

-

Zustand: good. Befriedigend/Good: Durchschnittlich erhaltenes Buch bzw. Schutzumschlag mit Gebrauchsspuren, aber vollständigen Seiten. / Describes the average WORN book or dust jacket that has all the pages present.

Mehr Angebote von anderen Verkäufern bei ZVAB

Gebraucht ab EUR 13,70

Mehr entdecken Hardcover Erstausgabe

-

Nachruf auf eine Rose. Roman. (Fatal Legacy), aus dem Engl. von Anja Jonuleit-Schreiner.

Verlag: Scherz Bern, 2002,, 2002

Anbieter: Antiquariat Mercurius, Köln, Deutschland

aus dem Engl. von Anja Jonuleit-Schreiner 431 S., OPbd., OU, 8°. Zustand: gut.

-

Nachruf auf eine Rose.

Verlag: Scherz, 2002

Anbieter: Abrahamschacht-Antiquariat Schmidt, Freiberg, Deutschland

8°, Pappe, OU 432 Seiten kaum Gebrauchsspuren am Einband und Block Block sauber und fest ISBN 3502101426 Deutsch 300g.

-

Neues Magazin für Hanauische Geschichte. Ausgabe 2023 (Mitteilungen des Hanauer Geschichtsvereins 1844 e.V.) herausgegeben vom Hanauer Geschichtsverein 1844 e.V.

Verlag: Hanau : Geschichtsverein, 2023

Sprache: Deutsch

Anbieter: Versandantiquariat Ottomar Köhler, Hanau, Deutschland

Inhaltsverzeichnis: J. Friedrich Battenberg Zur Emanzipation der Juden in der ehemaligen Grafschaft Hanau Eckhard Meise Werner Kurz Said Aydinli Sophia Pryshchepna Sirin Hansen Noah Röse Malte Oberbeck Erhard Bus Christoph Schmitz Alice Noll Andre Griemert Hanau im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts: Solle n die Juden ausgewiesen werden? Anton-Calaminus-Preis 2022 Laudatio zur Verleihung des Anton-Calaminus-Prei 2022 Eine neue Informationstafel für den Hanauer Bismarckturm Übersetzung und Kontextualisierung lateinischer Briefe von Professoren der Hohen Landesschule Han aus dem 17. Jahrhundert Ein Sportverein führt Krieg: Was trieb die Hanauer Turngemeinde zu dem Feldzug 1849 in Baden gegen überlegene preußische Armee? Hanauer schossen auf Hanauer: Zum Gefecht von Hirschhorn am 15. Juni 1849 Der Kunsthistoriker Jean Louis Sponsel (1858-1930) a Hanau: Von der Hohen Landesschule ins Grüne GeWölbe Der Menschlichkeit verpflichtet: Biographische Notizen zu Harry Heath, Leiter des Hanauer Display Persons Camp, 1945-1947 Rezension zu: Peter Gbiorczyk: Heinrich Oraeus B. Hofmann, M. Hoppe, S. Küppers, D. Liuzzo, N. Schneider, K. Völk Jahresbericht der Städtischen Museen Hanau 2022 Michael 1-1. Sprenger Protokoll der Jahreshauptversammlung des Hanauer David Liuzzo Geschichtsvereins 1844 e.V. vom 23. März 2023 / Jahresbericht 2022 des HGV Michael H. Sprenger Schenkungen und Ankäufe 2022 R. Schaffer-Hartmann Nachruf auf Prof. Dr. Gerhard Bott Claus Kaminsky Trauerrede auf Dr. Günter Rauch Z35126D2 Gemäß §19 UStG weist dieser Verkäufer keine Mehrwertsteuer aus (Kleinunternehmerstatus)."Universitätsbibliotheken sowie öffentliche kommunale Bibliotheken können auf Rechnung beliefert werden. Ab 01.01.2023 erfolgt wegen der EPR keine Lieferung nach Österreich mehr; ab dem 01.01.2025 auch keine Lieferung nach Dänemark mehr. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 540 kart., 21 cm, 362., Ill.; am oberen Rücken leichte Stauchspuren; guter / sehr guter Zustand.

-

Gerry Wolff: , Die Rose war rot, : eine Schauspielerlegende erinnert sich / Wolfgang Herzberg (Hrsg.)

Verlag: Berlin : Dietz

ISBN 10: 0978599055 ISBN 13: 9780978599058

Anbieter: Antiquariat Artemis Lorenz & Lorenz GbR, Leipzig, Deutschland

Zustand: Gut. 978-3-320-02070-5 : EUR 14.90 3-320-02070-6 : EUR 14.90 Gerry Wolff hat sein Leben nicht zu einem Buch verarbeitet, doch es wäre filmreif gewesen , schrieb die Berliner Zeitung im Februar 2005 in ihrem Nachruf auf den großen Schauspieler. Doch der tragikomische Schelm schlug selbst seinen Nachrufverfassern noch ein Schnippchen. Denn bereits 1999 hatte er ein längeres lebensgeschichtliches Interview gegeben, das hier erstmals postum veröffentlicht wird. Als die wohl letzte große Schauspielerpersönlichkeit der Aufbaugeneration nach 1945 erzählt Gerry Wolff mit wunderbarem jüdischen Humor seine Geschichte der DDR und im vereinigten Deutschland. Gern können sie Ihr Buch per Rechnung bestellen. Hardcover.

-

Die Rache der alten Mamsell. Eugenie Marlitts Lebensroman.

Verlag: Düsseldorf : Claassen Verlag, 1986

ISBN 10: 3546479424 ISBN 13: 9783546479424

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

Zustand: Sehr gut. Erstausgabe. 220 (4) Seiten mit einem Titelporträt. 20,9 x 13,5 cm. Schutzumschlagentwurf: Klaus Detjen. Sehr guter Zustand. - E. Marlitt, bürgerlicher Name Friederike Henriette Christiane Eugenie John (* 5. Dezember 1825 in Arnstadt; 22. Juni 1887 ebenda), war eine deutsche Schriftstellerin. Neben Ottilie Wildermuth, Friedrich Wilhelm Hackländer und Marie Nathusius zählte Marlitt zu den meistgelesenen deutschen Romanautoren ihrer Zeit. Fast ihr gesamtes Werk erschien zunächst in Form von Fortsetzungsprosa in der Familienwochenschrift Die Gartenlaube. In den darauf folgenden ersten Buchveröffentlichungen waren alle Texte durch namhafte Künstler der Zeit reich illustriert. . Rezeption und Wirkung: Gelesen wurde Marlitts Romane in allen Bevölkerungsschichten bis hin zum Großbürgertum und Adel. Selbst den Schriftsteller Hermann von Pückler-Muskau sprach die Lektüre von Das Geheimnis der alten Mamsell so sehr an, dass er mit der Autorin eine Korrespondenz begann. Die Mehrheit von Marlitts Lesern war jedoch weiblich. Eine ihrer größten Verehrerinnen war die 41 Jahre jüngere Hedwig Courths-Mahler, und selbst Louise Otto-Peters, eine der Begründerinnen der deutschen Frauenbewegung, ehrte die Schriftstellerin nach deren Tod mit einem Nachruf. Marlitts spektakulärer Erfolg zog viele schreibende Frauen in den Sog des Genres, wobei eine systematische Untersuchung der Epigoninnen bisher aber noch aussteht. Urszula Bonter hat in diesem Zusammenhang besonders auf Wilhelmine Heimburg, Valeska Gräfin Bethusy-Huc und Eufemia von Adlersfeld-Ballestrem hingewiesen, von denen die letztere vor allem in ihren Schauerromanen (Haideröslein, 1880) die größte Nähe zu Marlitts Schreibweise fand. Zu den begabtesten Autorinnen, die von Marlitt Anregungen empfangen haben, zählt aber Cilla Fechner, die in ihrem einzigen Roman, Einsam (1897), ästhetisch weit über das von Marlitt Gelernte hinausgegangen ist. . . . . Aus: wikipedia-E._Marlitt. - Herrad Schenk (* 5. Januar 1948 in Detmold) ist eine deutsche Sozialwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Leben: Zusammen mit vier Schwestern verlebte Herrad Schenk ihre Kindheit in Düsseldorf. Sie ist unverheiratet und kinderlos. Ausbildung: Von 1954 bis 1958 besuchte sie in Düsseldorf und Heiligenkirchen die Volksschule und von 1958 bis 1966 ein Düsseldorfer neusprachliches Gymnasium. Nach dem Abitur absolvierte sie von 1967 bis 1972 ein wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Studium an den Universitäten in Köln und York (England). 1975 wurde sie mit einer Arbeit zur Gerontologie an der Universität Köln promoviert. Arbeit: Von 1972 bis 1980 war sie wissenschaftliche Assistentin am Institut für Sozialpsychologie der Universität Köln. Anschließend lebte sie als freie Schriftstellerin in Bonn; heute ist sie im badischen Pfaffenweiler ansässig. Herrad Schenk verfasst neben sozialwissenschaftlichen Sachbüchern Romane, Erzählungen und Essays. Auszeichnungen: Herrad Schenk ist Mitglied des Verbands Deutscher Schriftsteller und seit 1994 des Deutschen PEN-Zentrums. Sie erhielt 1979 den Förderpreis zum Georg-Mackensen-Literaturpreis, 1987 die Claassen-Rose sowie 1993 den Literaturpreis der Bonner Lese. . . . Aus: wikipedia-Herrad_Schenk. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 390 Schwarzes Leinen mit gelbgeprägten Rückentiteln und Schutzumschlag.

-

Die Geschichte meines Todes.

Verlag: Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1996

ISBN 10: 3498005804 ISBN 13: 9783498005801

Sprache: Deutsch

Anbieter: Buchhandlung Gerhard Höcher, Wien, AT, Österreich

Verbandsmitglied: GIAQ

Zustand: Gut. 188 Seiten, Guter Zustand - leichte Gebrauchsspuren am Schutzumschlag. 1. Auflage, September 1996. Aus dem Englischen ("This Wild Darkness", 1996) übertragen von Angela Praesent. "Mit der Diagnose Lungenentzündung wurde der amerikanische Schriftsteller Harold Brodkey im Frühjahr 1993 ins Krankenhaus eingewiesen, mit der Diagnose Aids verließ er es. Nach dem ersten Schock begann er zu protokollieren, wie die tödliche Krankheit sein Leben veränderte, was sie seinem Körper, seinem Geist, seiner Frau und seinen Freunden antat. Es entstand ein Buch, das Tagebuch, Essay und Autobiographie in einem ist; Brodkey spricht freimütig über die Krankheit Aids, über die gesellschaftliche Rolle der Sexualität in unserer Zeit und schildert offen seine sexuellen Erfahrungen in der New Yorker Künstlerszene und die inzestuöse Beziehung zu seinem Stiefvater. Brodkey starb im Januar 1996."(Verlagstext) Autorenporträt: Harold Brodkey (geboren am 25. Oktober 1930 als Aaron Roy Weintraub in Staunton, Illinois; gestorben am 26. Januar 1996 in New York City) war ein amerikanischer Schriftsteller, Essayist und Journalist. Brodkey veröffentlichte in Buchform zu Lebzeiten zwei Romane und zwei Bände mit Erzählungen, ein weiterer Erzählungsband erschien postum. Seine Prosa umkreist in aufwändig ausgeführter, häufig ausufernder sprachlicher Gestaltung die eigenen biografischen Erinnerungen, erkundet dabei die Grenzen der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit in Bezug auf Kindheits-Traumata und die Möglichkeiten und Abgründe emotionaler und sexueller Erfahrungen - "Brodkeys Erzählungen sind hyperexakte Studien über das Geschehen zwischen Menschen, den Hof der Worte und Gesten, den Kampf um Anerkennung, das Machtgespinst des sexuellen Dialogs, den unendlichen, stets sich erneuernden Rest absichtsvoller und unabsichtlicher Mißverständnisse", charakterisierte Dorothea Dieckmann in der Wochenzeitung Die Zeit die letzten Erzählungen Brodkeys. Harold Brodkey entstammte der russisch-jüdischen Immigrantenfamilie Max und Ceil Weintraub (geborene Glazer). Die Angaben zum Geburtsort des Autors sind in der Sekundärliteratur uneinheitlich überliefert: Brodkey selbst bezeichnete 1987 in einem autobiografischen Essay in The New Yorker Staunton als Geburtsort und Alton, ebenfalls in Illinois, als Wohnort in der Kindheit, dem folgt Dinitia Smith 1988 in ihrem umfangreichen Autorenporträt in der Zeitschrift New York. In ihrem Nachruf zum Tod des Autors 1996 in der New York Times gibt dieselbe Autorin dagegen Alton als Geburtsort an. Philip Bufithis nennt in seinem Eintrag zu Brodkey in The Oxford Encyclopedia of American Literature Staunton als Geburtsort, weist aber auf die abweichenden Angaben zu Alton hin. Brodkey wurde nach dem Tod seiner Mutter im Alter von zwei Jahren von Doris Brodkey, der Cousine seines Vaters, und deren Ehemann Joseph adoptiert. Die längste Zeit seiner schwierigen Kindheit verbrachte er in University City, einem Vorort von St. Louis, Missouri. Nachdem er als Klassenbester die University City High School absolviert hatte, studierte er ab 1947 Literatur an der Harvard-Universität, Cambridge (Massachusetts), unter anderen bei Archibald MacLeish. Nach seinem Abschluss (B.A. 1952) ließ er sich als freier Schriftsteller in New York nieder und begann Kurzgeschichten zu schreiben, die hauptsächlich in den Zeitschriften The New Yorker und Esquire veröffentlicht wurden. Er unterrichtete sporadisch Literatur und Kreatives Schreiben an der Cornell University und am City College der City University of New York. Noch während seines Studiums heiratete er heimlich 1952 die Studentin Joanna Brown. Der Ehe entstammte die 1953 geborene Tochter Ann Emily Brodkey (genannt Temi Rose".) 1960 wurde die Ehe geschieden. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau begann für Brodkey eine Lebensperiode, die bestimmt war von homosexuellen Beziehungen und die er selbst als part Byronic part E.T." beschrieb. In diese Zeit fielen auch seine ersten literarischen Erfolge und er begann die Arbeit an seinem großen Roman", die ihn in den folgenden drei Jahrzehnten begleiten sollte. 1978 traf Brodkey die Schriftstellerin Ellen Schwamm, die gerade ihr erstes Buch veröffentlicht hatte; 1980 heiratete das Paar. Die Begegnung veränderte beider Leben grundlegend: Brodkeys bohemienartige Lebensweise verlief fortan geordneter, wenn auch die wirtschaftliche Situation des Paares prekär blieb. Insbesondere fand Brodkey in seiner Frau die notwendige Unterstützung bei der Publikation und Redaktion seiner Schriften und der Ordnung der Manuskript-Konvolute seines Romans. Weiter reichende Folgen hatte die Beziehung für Schwamm; sie distanzierte sich radikal von ihrer bisherigen, geordneten bürgerlichen Existenz, verließ ihren Mann und ihre Kinder und zog zu Brodkey. Harold Brodkey starb im Januar 1996 im New Yorker Stadtbezirk Manhattan an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung.(aus Wikipedia). Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 330 OPappband mit OSchutzumschlag und Lesebändchen,21,2 x 13,4 cm.

-

Engel. Nahezu klassische Stories, Band 2.

Verlag: Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, 1991

ISBN 10: 3498005480 ISBN 13: 9783498005481

Sprache: Deutsch

Anbieter: Buchhandlung Gerhard Höcher, Wien, AT, Österreich

Verbandsmitglied: GIAQ

Zustand: Sehr gut. 456 Seiten, Sehr guter Zustand - geringfügige Gebrauchsspuren. 1. Auflage, September 1991. Aus dem Amerikanischen ("Stories in an Almost Classical Mode", 1988) übertragen von Dirk van Gunsteren, Jürg Laederach, Helga Pfetsch und Angela Praesent. Autorenporträt: Harold Brodkey (geboren am 25. Oktober 1930 als Aaron Roy Weintraub in Staunton, Illinois; gestorben am 26. Januar 1996 in New York City) war ein amerikanischer Schriftsteller, Essayist und Journalist. Brodkey veröffentlichte in Buchform zu Lebzeiten zwei Romane und zwei Bände mit Erzählungen, ein weiterer Erzählungsband erschien postum. Seine Prosa umkreist in aufwändig ausgeführter, häufig ausufernder sprachlicher Gestaltung die eigenen biografischen Erinnerungen, erkundet dabei die Grenzen der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit in Bezug auf Kindheits-Traumata und die Möglichkeiten und Abgründe emotionaler und sexueller Erfahrungen - "Brodkeys Erzählungen sind hyperexakte Studien über das Geschehen zwischen Menschen, den Hof der Worte und Gesten, den Kampf um Anerkennung, das Machtgespinst des sexuellen Dialogs, den unendlichen, stets sich erneuernden Rest absichtsvoller und unabsichtlicher Mißverständnisse", charakterisierte Dorothea Dieckmann in der Wochenzeitung Die Zeit die letzten Erzählungen Brodkeys. Harold Brodkey entstammte der russisch-jüdischen Immigrantenfamilie Max und Ceil Weintraub (geborene Glazer). Die Angaben zum Geburtsort des Autors sind in der Sekundärliteratur uneinheitlich überliefert: Brodkey selbst bezeichnete 1987 in einem autobiografischen Essay in The New Yorker Staunton als Geburtsort und Alton, ebenfalls in Illinois, als Wohnort in der Kindheit, dem folgt Dinitia Smith 1988 in ihrem umfangreichen Autorenporträt in der Zeitschrift New York. In ihrem Nachruf zum Tod des Autors 1996 in der New York Times gibt dieselbe Autorin dagegen Alton als Geburtsort an. Philip Bufithis nennt in seinem Eintrag zu Brodkey in The Oxford Encyclopedia of American Literature Staunton als Geburtsort, weist aber auf die abweichenden Angaben zu Alton hin. Brodkey wurde nach dem Tod seiner Mutter im Alter von zwei Jahren von Doris Brodkey, der Cousine seines Vaters, und deren Ehemann Joseph adoptiert. Die längste Zeit seiner schwierigen Kindheit verbrachte er in University City, einem Vorort von St. Louis, Missouri. Nachdem er als Klassenbester die University City High School absolviert hatte, studierte er ab 1947 Literatur an der Harvard-Universität, Cambridge (Massachusetts), unter anderen bei Archibald MacLeish. Nach seinem Abschluss (B.A. 1952) ließ er sich als freier Schriftsteller in New York nieder und begann Kurzgeschichten zu schreiben, die hauptsächlich in den Zeitschriften The New Yorker und Esquire veröffentlicht wurden. Er unterrichtete sporadisch Literatur und Kreatives Schreiben an der Cornell University und am City College der City University of New York. Noch während seines Studiums heiratete er heimlich 1952 die Studentin Joanna Brown. Der Ehe entstammte die 1953 geborene Tochter Ann Emily Brodkey (genannt Temi Rose".) 1960 wurde die Ehe geschieden. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau begann für Brodkey eine Lebensperiode, die bestimmt war von homosexuellen Beziehungen und die er selbst als part Byronic part E.T." beschrieb. In diese Zeit fielen auch seine ersten literarischen Erfolge und er begann die Arbeit an seinem großen Roman", die ihn in den folgenden drei Jahrzehnten begleiten sollte. 1978 traf Brodkey die Schriftstellerin Ellen Schwamm, die gerade ihr erstes Buch veröffentlicht hatte; 1980 heiratete das Paar. Die Begegnung veränderte beider Leben grundlegend: Brodkeys bohemienartige Lebensweise verlief fortan geordneter, wenn auch die wirtschaftliche Situation des Paares prekär blieb. Insbesondere fand Brodkey in seiner Frau die notwendige Unterstützung bei der Publikation und Redaktion seiner Schriften und der Ordnung der Manuskript-Konvolute seines Romans. Weiter reichende Folgen hatte die Beziehung für Schwamm; sie distanzierte sich radikal von ihrer bisherigen, geordneten bürgerlichen Existenz, verließ ihren Mann und ihre Kinder und zog zu Brodkey. Harold Brodkey starb im Januar 1996 im New Yorker Stadtbezirk Manhattan an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung.(aus Wikipedia). Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 693 illustrierter OPappband mit OKlarfolienschutzumschlag und Lesebändchen,21,2 x 13,4 cm.

-

Gast im Universum. Stories.

Verlag: Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg, 1998

ISBN 10: 3498005928 ISBN 13: 9783498005924

Sprache: Deutsch

Anbieter: Buchhandlung Gerhard Höcher, Wien, AT, Österreich

Verbandsmitglied: GIAQ

Zustand: Sehr gut. 411 Seiten, Sehr guter Zustand - geringfügige Gebrauchsspuren. Deutsche Erstauflage, EA. Aus dem Amerikanischen ("The World Is the Home of Love and Death", 1997) übersetzt von Angela Praesent. "Im Januar 1996 starb Harold Brodkey in New York an den Folgen von Aids. Der vorliegende Band bringt zehn noch nicht in Buchform veröffentlichte Geschichten aus dem Nachlaß."(Verlagstext). Autorenporträt: Harold Brodkey (geboren am 25. Oktober 1930 als Aaron Roy Weintraub in Staunton, Illinois; gestorben am 26. Januar 1996 in New York City) war ein amerikanischer Schriftsteller, Essayist und Journalist. Brodkey veröffentlichte in Buchform zu Lebzeiten zwei Romane und zwei Bände mit Erzählungen, ein weiterer Erzählungsband erschien postum. Seine Prosa umkreist in aufwändig ausgeführter, häufig ausufernder sprachlicher Gestaltung die eigenen biografischen Erinnerungen, erkundet dabei die Grenzen der sprachlichen Ausdrucksfähigkeit in Bezug auf Kindheits-Traumata und die Möglichkeiten und Abgründe emotionaler und sexueller Erfahrungen - "Brodkeys Erzählungen sind hyperexakte Studien über das Geschehen zwischen Menschen, den Hof der Worte und Gesten, den Kampf um Anerkennung, das Machtgespinst des sexuellen Dialogs, den unendlichen, stets sich erneuernden Rest absichtsvoller und unabsichtlicher Mißverständnisse", charakterisierte Dorothea Dieckmann in der Wochenzeitung Die Zeit die letzten Erzählungen Brodkeys. Harold Brodkey entstammte der russisch-jüdischen Immigrantenfamilie Max und Ceil Weintraub (geborene Glazer). Die Angaben zum Geburtsort des Autors sind in der Sekundärliteratur uneinheitlich überliefert: Brodkey selbst bezeichnete 1987 in einem autobiografischen Essay in The New Yorker Staunton als Geburtsort und Alton, ebenfalls in Illinois, als Wohnort in der Kindheit, dem folgt Dinitia Smith 1988 in ihrem umfangreichen Autorenporträt in der Zeitschrift New York. In ihrem Nachruf zum Tod des Autors 1996 in der New York Times gibt dieselbe Autorin dagegen Alton als Geburtsort an. Philip Bufithis nennt in seinem Eintrag zu Brodkey in The Oxford Encyclopedia of American Literature Staunton als Geburtsort, weist aber auf die abweichenden Angaben zu Alton hin. Brodkey wurde nach dem Tod seiner Mutter im Alter von zwei Jahren von Doris Brodkey, der Cousine seines Vaters, und deren Ehemann Joseph adoptiert. Die längste Zeit seiner schwierigen Kindheit verbrachte er in University City, einem Vorort von St. Louis, Missouri. Nachdem er als Klassenbester die University City High School absolviert hatte, studierte er ab 1947 Literatur an der Harvard-Universität, Cambridge (Massachusetts), unter anderen bei Archibald MacLeish. Nach seinem Abschluss (B.A. 1952) ließ er sich als freier Schriftsteller in New York nieder und begann Kurzgeschichten zu schreiben, die hauptsächlich in den Zeitschriften The New Yorker und Esquire veröffentlicht wurden. Er unterrichtete sporadisch Literatur und Kreatives Schreiben an der Cornell University und am City College der City University of New York. Noch während seines Studiums heiratete er heimlich 1952 die Studentin Joanna Brown. Der Ehe entstammte die 1953 geborene Tochter Ann Emily Brodkey (genannt Temi Rose".) 1960 wurde die Ehe geschieden. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau begann für Brodkey eine Lebensperiode, die bestimmt war von homosexuellen Beziehungen und die er selbst als part Byronic part E.T." beschrieb. In diese Zeit fielen auch seine ersten literarischen Erfolge und er begann die Arbeit an seinem großen Roman", die ihn in den folgenden drei Jahrzehnten begleiten sollte. 1978 traf Brodkey die Schriftstellerin Ellen Schwamm, die gerade ihr erstes Buch veröffentlicht hatte; 1980 heiratete das Paar. Die Begegnung veränderte beider Leben grundlegend: Brodkeys bohemienartige Lebensweise verlief fortan geordneter, wenn auch die wirtschaftliche Situation des Paares prekär blieb. Insbesondere fand Brodkey in seiner Frau die notwendige Unterstützung bei der Publikation und Redaktion seiner Schriften und der Ordnung der Manuskript-Konvolute seines Romans. Weiter reichende Folgen hatte die Beziehung für Schwamm; sie distanzierte sich radikal von ihrer bisherigen, geordneten bürgerlichen Existenz, verließ ihren Mann und ihre Kinder und zog zu Brodkey. Harold Brodkey starb im Januar 1996 im New Yorker Stadtbezirk Manhattan an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung.(aus Wikipedia). Sprache: Deutsch OLeinen mit OSchutzumschlag und Lesebändchen, 21,1 x 13,5 cm.

-

Ladies of Crime : [je] 2 Romane in 1 Band. Ungekürzte Lizenzausg.

Verlag: [Rheda-Wiedenbrück ; Gütersloh] : RM-Buch-und-Medien-Vertrieb [u.a.], - 2007., 2004

Anbieter: Antiquariat + Buchhandlung Bücher-Quell, Greifenstein-Allendorf, Deutschland

21 x 13,5 x 29 cm. 8°. Ill. OPpbd. Das Angebot enth. diese 5 [Doppel-]Bände: Chazin, Suzanne: Der vierte Engel. Die Flammen des Zorns. - Corley, Elizabeth: Requiem für eine Sängerin. Nachruf auf eine Rose. - Crombie, Deborah: Der Rache kaltes Schwert. Nur wenn du mir vertraust. - Davidson, Diane Mott: Müsli für den Mörder. Stichtag. - Hammesfahr, Petra: Der stille Herr Genardy. Der gläserne Himmel. Zustand: gut. (Ladies of Crime).

-

Neues Magazin für Hanauische Geschichte, Mitteilungen des Hanauer Geschichtsvereins 1844 e.V. 2023, herausgegeben von Markus Häfner und Michael H.

Verlag: Hanauer Geschichtsverein 2023, 2023

Anbieter: Verlag Robert Richter, Hanau, Deutschland

Pb, 362 S., guter Zustand ***** "J. Friedrich Battenberg Zur Emanzipation der Juden in der ehemaligen Grafschaft Hanau Eckhard Meise Werner Kurz Said Aydinli Sophia Pryshchepna Sirin Hansen Noah Röse Malte Oberbeck Erhard Bus Christoph Schmitz Alice Noll Andre Griemert Hanau im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts: Solle n die Juden ausgewiesen werden? Anton-Calaminus-Preis 2022 Laudatio zur Verleihung des Anton-Calaminus-Prei 2022 Eine neue Informationstafel für den Hanauer Bismarckturm Übersetzung und Kontextualisierung lateinischer Briefe von Professoren der Hohen Landesschule Han aus dem 17. Jahrhundert Ein Sportverein führt Krieg: Was trieb die Hanauer Turngemeinde zu dem Feldzug 1849 in Baden gegen überlegene preußische Armee? Hanauer schossen auf Hanauer: Zum Gefecht von Hirschhorn am 15. Juni 1849 Der Kunsthistoriker Jean Louis Sponsel (1858-1930) a Hanau: Von der Hohen Landesschule ins Grüne GeWölbe Der Menschlichkeit verpflichtet: Biographische Notizen zu Harry Heath, Leiter des Hanauer Display Persons Camp, 1945-1947 Rezension zu: Peter Gbiorczyk: Heinrich Oraeus B. Hofmann, M. Hoppe, S. Küppers, D. Liuzzo, N. Schneider, K. Völk Jahresbericht der Städtischen Museen Hanau 2022 Michael 1-1. Sprenger Protokoll der Jahreshauptversammlung des Hanauer David Liuzzo Geschichtsvereins 1844 e.V. vom 23. März 2023 / Jahresbericht 2022 des HGV Michael H. Sprenger Schenkungen und Ankäufe 2022 R. Schaffer-Hartmann Nachruf auf Prof. Dr. Gerhard Bott Claus Kaminsky Trauerrede auf Dr. Günter Rauch" (aus dem Inhalt) Sprache: deu.

-

Klüger, Fensterscheiben

Anbieter: Che & Chandler Versandbuchhandlung, Fürstenberg OT Blumenow, Deutschland

Zustand: Gebraucht. Neu Neuware, verlagsfrisch; new item Besorgungsartikel, mit längerer Auslieferungszeit. -Ruth Klügers Gedichtinterpretationen von den Merseburger Zaubersprüchen über Goethe, Schiller, Heine, Lasker-Schüler bis hin zu Sarah Kirsch und Robert Gernhardt zeichnen eine Geschichte der deutschen Lyrik nach.Ruth Klüger führt die Leserinnen und Leser in diese dunkle Kirche, wo durch den Blick gegen das Sonnenlicht die Kraft der Farben und die Schönheit erst ganz sichtbar werden. So, mit diesem Blick von innen, setzt sie sich mit vielerlei Gedichten auseinander, mit sehr alten und ganz neuen, auch mit humoristischen. Und dabei sagt sie immer wieder auch Allgemeines übers Gedichtelesen und über das Vergnügen, das es bereitet. Ihre Lyrikinterpretationen, die meisten davon in den letzten Jahren in Marcel Reich-Ranickis Frankfurter Anthologie erschienen, sind nun in einem Band versammelt. Sie laden dazu ein, Gedichte neu zu lesen und lassen dabei auch genug Raum für eigene Interpretationen. Die kritischen Versuche sind daher nur ein Hinweisen, ein Fingerzeigen auf »Geschicht und Zierat« in dieser »Kapelle« der Literatur, eine Einladung zum Mit- und Weiterlesen.InhaltsverzeichnisIUnbekannter Dichter: Zweiter Merseburger ZauberspruchDer Dichter als PferdearztWalther von der Vogelweide: Der erste ReichsspruchEs gibt kein wahres Leben im falschenCatharina Regina von Greiffenberg: Über das unaussprechliche heilige Geistes-EingebenEin seltenes LichtHans Aßmann von Abschatz: Die schöne BlatterndeÄsthetik des HässlichenJohann Wolfgang Goethe: Urworte. OrphischDie Pforte entriegelnFriedrich Schiller: Untertänigstes pro memoriaDer angebundene PegasusFriedrich Schiller: RousseauUnvollendete AufklärungFriedrich Hölderlin: Hyperions SchicksalsliedGötter und SäuglingeAnnette von Droste-Hülshoff: Am TurmeEin Mann, mindestensHeinrich Heine: Babylonische SorgenDer Koffer im KopfAugust Heinrich Hoffmann von Fallersleben: Das Lied der DeutschenDer Weg zur dritten StropheEduard Mörike: Die Geister am MummelseeEs orgelt im RohrConrad Ferdinand Meyer: MöwenflugDialektik der OrdnungRicarda Huch: WiegenliedDas Opfer soll Täter werdenElse Lasker-Schüler: JakobDer Erfinder des LächelnsElse Lasker-Schüler: Mein blaues KlavierDie drei Türen der VerbannungChristian Morgenstern: Die BehördeKein Mensch ist illegal - oder doch Hugo von Hofmannsthal: Der Schiffskoch, ein Gefangener, singt:Dekadente CuisineNelly Sachs: Weiß im KrankenhausparkGestohlene KnospenGertrud Kolmar: Die KröteAußenseitertierTheodor Kramer: WinterhafenTatort am UferBertolt Brecht: Apfelböck oder Die Lilie auf dem FeldeZwischen Sophokles und BoulevardpresseErich Kästner: Patriotisches BettgesprächDie Kinder hinterm KommaMarie Luise Kaschnitz: Die KatzeMißglückte ZähmungPeter Huchel: SoldatenfriedhofNachkriegsspukHans Sahl: Kinder baden in FlüssenAlte Füße. Nachruf auf ein JahrhundertChristine Lavant: Lockte mich die alte ZauberinIm HexenhausPaul Celan: TodesfugeAbstrakte ZeitgeschichtePaul Celan: AssisiDer Heilige und die TotenErich Fried: Zu HolzeMerseburger EntzauberungIngeborg Bachmann: Was wahr istDer unbekannte AusgangSarah Kirsch: Die VerdammungPrometheus beschattetSarah Kirsch: FluchtpunktReisegesellschaftRobert Gernhardt: Couplet von der ErblastSpätantik und postmodernRobert Schindel: Nullsucht 15 (Stürzen die Wolken)GespenstersonettIIMein SchillerDrei blaue Klaviere. Die verfolgten Dichterinnen Else Lasker-Schüler, Gertrud Kolmar und Nelly SachsMein Schlüssel hat das Haus verloren. Die verfolgten Dichterinnen Rose Ausländer, Mascha Kaléko und Hilde DominÜber Lyrik reden. Dankansprache zum Preis der Frankfurter Anthologie 252 pp. Deutsch.

-

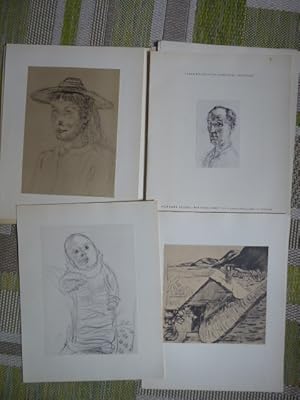

12 Zeichnungen von Fritz Pauli, Cavigliano.

Verlag: Zürich. A. Grossenbacher., 1943

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Heinzelmännchen, Stuttgart, Deutschland

Titelblatt mit mont. Porträt und 12, teils mehrfarbige u. montierte Abbildungen auf 12 Tafeln. OKart.-Einband mit Pergaminpapierumschlag. (Geringe Gebrauchsspuren). 39x31 cm * Achte Mappe der Reihe zeitgenössischer Schweizer Graphik --- Fritz Eduard Pauli (* 7. Mai 1891 in Bern; 3. September 1968 in Cavigliano TI) war ein Schweizer Maler, Radierer und Illustrator. Fritz Pauli wurde als zweiter Sohn des Bankbeamten Ernst Friedrich Emanuel Pauli und der Emilie Pauli-Bodmer in Bern geboren. 1906 trat er aus dem Gymnasium aus und begann eine Lehre als Flachmaler. 1907 besuchte er Abendkurse für Radierung an der Kunstgewerbeschule Bern. Nach seiner kurzen Anstellung beim Dekorationsmaler Otto Haberer-Sinner entstanden im eigenen Atelier im Wohnhaus der Eltern erste druckgrafische Blätter. An der Berner Weihnachtsausstellung des Kunstvereins 1909 erwarb Albert Welti das Blatt Susann I. Der bekannte Künstler bot Pauli an, ihn als Schüler aufzunehmen. In Weltis Haus im Melchenbühl bei Bern trafen sich damals zahlreicher Kunstschaffende. Ernst Kreidolf, der mit Welti am Landsgemeinde-Wandbild im Ständeratssaal arbeitete, Paul Klee, der Komponist Othmar Schoeck, der Schriftsteller Hermann Hesse und der Dichter und Kunstkritiker Joseph Viktor Widmann verkehrten in diesem Haus. Durch Weltis Vermittlung wurde Pauli in die Kompositionsklasse von Peter Halm an der Kunstakademie München aufgenommen. Zwischendurch absolvierte er die Rekrutenschule und kehrte 1911 nach München zurück. Ebenfalls durch Weltis Vermittlung porträtierte Pauli 1912, in Doehlau bei Königsberg, den Gutsbesitzer Franz Rose und seinen Neffen, den Kunsthistoriker Hans Rose. 1913 begann Pauli in seinem Malatelier in München zu arbeiten. 1910 erhielt er das erstmals vergebene Bundesstipendium und auch eine Auszeichnung der Königlichen Bayrischen Akademie der Bildenden Künste. 1922 heiratete Pauli die Textilzeichnerin Jenny Bruppacher, nach deren Tod 1937 in zweiter Ehe 1940 die Schneiderin und Vergolderin Elsi Meyerhofer. Bis zu seiner endgültigen Niederlassung in Cavigliano 1935 war Paulis Leben von vielen Reisen geprägt, gleichzeitig hatte er auch ein Atelier in Zürich. 1918 hielt er sich im Lötschental auf und ab 1918 verschiedentlich in Fex, wo Landschaftsaquarelle entstanden. In den Jahren 1921 bis 1925 verbrachte er die Sommermonate am Zugersee. 1925 begegnete er in Davos Ernst Ludwig Kirchner. Im gleichen Jahr reiste er mit Karl Otto Hügin und Konrad Schmid (18991979) nach Tunesien und Algerien. 1926 lebte er im südfranzösischen Collioure und von 1928 bis 1932 in Paris. In Amden mietete er 1931 ein Bauernhaus. Im gleichen Jahr zeigte er im Glarner Kunstverein zum ersten Mal seine Gemälde. Zum engeren Freundeskreis gehörten die beiden Künstler Johann Robert Schürch und Ignaz Epper und der Schriftsteller Jakob Bührer. Dieser schrieb 1951 über seinen Freund, es sei dessen «offenes Bekenntnis zum Menschen, seiner Veranlagung, Abhängigkeit und Beschränktheit», das ihn besonders an seiner Kunst berühre. Zu seinem engeren Freundeskreis gehörte auch der Zürcher Sammler Kurt Sponagel. In den 1920er Jahren korrespondierte Pauli häufig mit dem Badener Arzt und Kunstsammler Walter Minnich, dessen Sammlung sich im Kunstmuseum Luzern befindet. In den späteren Jahren bestand eine enge Freundschaft mit dem Maler, Radierer und Lehrer Paul Freiburghaus. Freiburghaus gab nach dem Tod Paulis dessen graphisches Werk heraus. Schon als junger Künstler fand Pauli mit seinem druckgrafischen Werk Beachtung. So stiess 1914 die Radierung Selbstbildnis an der XII. Nationalen Kunstausstellung auf Anerkennung. Seine frühen Radierungen und Holzschnitte der 1910er und 1920er Jahre gehören zu den wichtigsten Positionen des Expressionismus in der Schweiz. 1926 publizierte August Klipstein den ersten Grafikkatalog. Fritz Pauli hat in seinen frühen Jahren mit seinen Radierungen und Aquatintabildern einen Beitrag zur Kunst des 20. Jahrhunderts geschaffen.[6] Sein malerisches Werk war bis in die frühen 1930er Jahre von expressionistischer Haltung und wandelte sich, von den wechselnden Lebenssituationen und neuen Bekanntschaften geprägt, in einen realistischen, gegenständlichen, leichter verständlicheren Stil. Wie bei vielen Schweizer Malern der Nachkriegszeit haben Paulis Werke oft auch sozialkritischen Inhalt. Für die 1934 eingeweihte reformierte Kirche Oftringen gestaltete Pauli 1935 ein Glasfenster und darauf folgend bis 1938 für die neue Kapelle im Bürgerspital Zug sechs Szenen aus der Leidensgeschichte Christi. Für die 1938 neu dem liturgischen Gebrauch wieder zugeführte Antoniterkirche Bern schuf er von 1939 bis 1945 den Freskenzyklus über Antonius den Einsiedler und ein Weihnachtsbild. Für das 1940 bis 1942 renovierte Berner Rathaus erhielt Pauli den Auftrag, die Empfangshalle auszumalen. Seine Entwürfe von 1947 und die später modellhaft ausgearbeiteten Darstellungen überzeugten den Regierungsrat. 1951 erhielt er den Auftrag und begann sofort mit dem ersten Bild Der Schlaf. Bis 1956 entstanden dann die weiteren Fresken mit den Themen Liebe und Leben, Arbeit und Fest des Lebens. Die bereits im Mittelalter angewandte Technik des Malens in Tagwerken auf frisch aufgetragenem Kalkputz beanspruchten seine Körperkraft und Arbeitszeit über Jahre und Pauli schrieb in seinem Tagebuch: «Nach den beiden vorhergehenden Freskenreihen in Zug und der Antonierkirche habe ihn die Arbeit im Berner Rathaus seelisch & körperlich frühzeitig beschädigt». Ein Lebenstag, wie auch der Titel der Bildmappe heisst, breitet sich vor dem Betrachter aus, und mit diesem Freskenzyklus schuf Fritz Pauli seine wichtigste Arbeit. In seinem Alterswerk konzentrierte sich seine Suche nach der «letzten Wahrheit». In seiner Tessiner Wahlheimat, wo er seine letzten Lebensjahre verbrachte, entstandenen 1957 bis 1961 zahlreiche grafische Werke, so Entfliehender Tag, Traumengel, Blinder Wanderer oder Einzelgänger. Ein Nachruf auf Fritz Pauli erschien in der Zeitschrift Architektur und Kunst. (Quelle.

-

40 Romane in 20 Bände

Anbieter: Celler Versandantiquariat, Eicklingen, Deutschland

Verbandsmitglied: GIAQ

Goldmann Verlag, München, 2003-2007. Ca. 6300 Seiten, Pappbände----Gute Exemplare. Enthalten: Sara Paretsky; Schadenersatz, Brandstifter/ Krystyna Kuhn: Fische können schweigen, Die vierte Tochter/ Unni Lindell: Der Trauermantel, Das dreizehnte Sternbild/ Ruth Rendell: Der Krokodilwächter, Der Sonderling/ Earlene Fowler: Der Museumsmörder, Der geheime Botschafter/ Gemma O'Connor: Die Frau auf dem Wasser, Der irische Inspektor/ Alicia Gimenez-Bartlett: Boten der Finsternis, Tote aus Papier/ Faye Kellermann: Denn rein soll die Seele sein, Das Hohelied des Todes/ Suzanne Chazin: Der vierte Engel, Die Flammen des Zorns/ Susanne Mischke: Das dunkle Haus am Meer, Die Eisheilige/ Diane Mott Davidson: Müsli für den Mörder, Stichtag/ Deborah Crombie: Der Rache kaltes Schwert, Nur wenn du mir vertraust/ Carol Goodman: Das Gesicht unter dem Eis, Wenn alles schläft/ Elizabeth Corley: Requiem für eine Sängerin, Nachruf auf eine Rose/ Nicci French: Ein sicheres Haus, Höhenangst/ Manuela Martini: Dead End, Under Cover/ Milary Norman: Blankes Entsetzen, Panische Angst/ Petra Hammesfahr: Der stille Herr Grenady, Der gläserne Himmel/ Rebecca Gable: Die Farben des Chamäleons, Das letzte Allegro/ Anna Salter: Der Schatten am Fenster, Tödliches Vertrauen- 12160 Gramm.

-

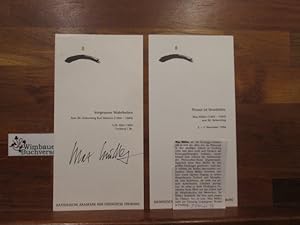

Seltenes Original Autogramm des Heidegger -Schülers Max Müller (1906-1994) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Faltblatt. Zustand: Sehr gut. Faltblatt der Katholischen Akademie der Erzdiözese Freiburg zum 90. Geburtstag von Karl Rahner, auf der Vorderseite von Max Müller handsigniert.- Persönlich am 6. März 1994 erhalten auf besagter Tagung.- Beiliegend Programm einer Gedenkveranstaltung für Müller und der kleine Nachruf aus dem SPIEGEL /// Max Müller (* 6. September 1906 in Offenburg, Baden; ? 18. Oktober 1994 in Freiburg im Breisgau) war ein deutscher Philosoph. Max Müller war Professor an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und der Ludwig-Maximilians-Universität München. Max Müller wurde als Sohn eines Juristen geboren und machte sein Abitur auf dem Friedrich-Gymnasium Freiburg. Während seines Studiums in Berlin hatte er Kontakt mit Romano Guardini und nahm an den Treffen des Quickborn-Arbeitskreises auf Burg Rothenfels teil. In seiner Münchener Studienzeit wechselte er 1927 zum Bund Neudeutschland (ND). Während eines Studienaufenthaltes in Paris 1927/28 hatte er Kontakt zu Neuthomisten und Renouveauisten und trat ins St.-Michaels-Institut ein. Sein Studium der Philosophie (u. a. bei Joseph Geyser und Martin Honecker) schloss er mit der Promotion 1930 bei Honecker und Martin Heidegger (Über die Grundbegriffe philosophischer Wertlehre. Logische Studien über Wertbewußtsein und Wertgegenständlichkeit) ab. Nach seiner Promotion übernahm Müller einflussreiche Funktionen im ND: Grundsatzreferat bei der letzten großen Tagung des ND-Älterenbunde 1931 in Limburg, Schriftleitung von dessen Zeitschrift Werkblätter von 1931 bis 1934 (bzw. 1932 bis 1935. ), was schließlich zur vorzeitigen Beendigung seiner akademischen Karriere 1938 durch Verweigerung einer Dozentur durch das Reichserziehungsministerium aufgrund einer Intervention der Reichsdozentenführung führen sollte. 1932 hatte Müller Kontakt zu Heinrich Brüning, auf dessen politischer Linie er publizierte, und noch 1934 arbeitete er zwischenzeitlich in Franz von Papens Arbeitskreis katholischer Deutscher mit. In die nationalsozialistische SA trat er bereits 1933 ein, ein 1937 erfolgter Aufnahme-Antrag in die NSDAP wurde erst 1940 positiv beschieden, in der Wartezeit war Müller bereits in Ortsgruppen aktiv. In den 1930er Jahren wohnte er in Freiburg in der Maximilianstraße 1.[2] 1937 habilitierte er sich mit einer Arbeit über Thomas von Aquin (?Realität und Rationalität?, veröffentlicht als Sein und Geist). Aus ?weltanschaulich-politischen Gründen? von der Lehrtätigkeit an der Universität ausgeschlossen, wurde er als Erzbischöflicher Dozent für Philosophie am Freiburger Collegium Borromaeum tätig. Während des Zweiten Weltkriegs war er nach Teilnahme am Frankreich-Feldzug zunächst vorübergehend freigestellt und unterrichtete wiederum am Collegium Borromaeum. Anschließend wurde er als Heerespsychologe nach Stuttgart einberufen. Ab 1942 war er am Arbeitsamt Ulm als Abteilungsleiter dienstverpflichtet,[3] bis er 1943 nach Verhaftung und Verhör im Zusammenhang mit der Weißen Rose einen Einberufungsbefehl in die Wehrmacht bekam.[4] Der Einberufung entging er, "da Freunde eine Dienstverpflichtung als Personalchef einer Waggon-Fabrik in Posen (Polen) durchsetzen konnten."[5] 1946 wurde er als Nachfolger Martin Honeckers ordentlicher Professor, nachdem er den Lehrstuhl schon seit 1945 verwaltet hatte. Neben seiner Tätigkeit an der Universität engagierte sich Müller u. a. in der Freiburger Stadtpolitik. 1960 nahm er einen Ruf an die Ludwig-Maximilians-Universität in München wahr. Seine Antrittsvorlesung an der Universität München hielt er am 18. Januar 1961.[6] Nach seiner Emeritierung 1972 kehrte er zurück nach Freiburg und lehrte als Honorarprofessor an der Philosophischen und der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität. 1984 wurde ihm der Ehrenring der Görres-Gesellschaft verliehen. Wirken Als seine Lehrer sind besonders Martin Honecker, Edmund Husserl und Martin Heidegger anzusehen. Beeinflusst wurde er aber auch durch den Historiker Friedrich Meinecke, den Theologen und Religionsphilosophen Romano Guardini und die katholische Jugendbewegung (Quickborn, Bund Neudeutschland). Wichtige Begegnungen hatte er während seines Studiums der Geschichte, Romanistik, Germanistik und Philosophie in Berlin, München, Paris (Jacques Maritain, Étienne Gilson, Paul Desjardins) und Freiburg im Breisgau. Max Müller gehörte zusammen Johannes Baptist Lotz (SJ) und Gustav Siewerth, seinen Weggefährten aus der Studienzeit, und Bernhard Welte, Karl Rahner und anderen einer Gruppe katholischer Philosophen und Theologen an, die aufgrund der Studien bei Martin Heidegger durch einen eigenen Denkweg von der Auseinandersetzung mit dessen Fundamentalontologie und Seinsphilosophie stark mitbestimmt war. In der Zeit des Nationalsozialismus gehörte er u. a. mit Reinhold Schneider, Hubert Seemann, Johannes Spörl und Bernhard Welte dem oppositionellen Freiburger Kreis um den Zeitungsredakteur Karl Färber an, der für die Gründung der badischen CDU in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wichtig wurde. Müller war in der Görresgesellschaft tätig. Zu seinen Schülern gehörte Arno Baruzzi. Seit 2005 wird von der Philosophischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau jährlich der Max-Müller-Preis für herausragende Dissertationen verliehen.[7] Philosophie Max Müllers Hauptgedanken Max Müller verknüpft die klassische Metaphysik mit der Phänomenologie Husserls und der Existenzphilosophie Heideggers und entwickelt daraus die ?Metahistorik? als eine Philosophie der geschichtlichen Freiheit. ?Die persönliche und sachliche Begegnung mit Martin Heidegger [?] führte zu einem Gespräch der großen Metaphysiker [?] mit dem Denker, der in seinem geschichtlichen ?Seinsdenken? von ihr nun Abschied zu nehmen versuchte, indem er zugleich der ontischen Fakten-Geschichte in der ontologischen Seins-Geschichte Boden zu geben vermochte. [?] [Der Weg meines Denkens] führte von der Metaphysik, von der ich philosophisch herkam, in meiner Auseinandersetzung mit dieser und mit Heideggers ?Seins-Denken? zu jener Gestalt,

-

Sprachforscher August Friedrich POTT (1802-1887): Briefe & Karte HALLE 1883/84

Verlag: Halle, 1883

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

Kein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Drei eigenhändige, signierte Briefe sowie eine beschriebene Visitenkarte des Sprachforschers August Friedrich Pott (1802-1887). --- Datiert Halle 1883/84; geschrieben im Alter von 80 bzw. 81 Jahren. --- Gerichtet an einen alten Freund, den Professor der Philosophie an der Universität Berlin Karl Heinrich Althaus (1806-1886) bzw. an dessen Kinder, den Berliner Landrichter Heinrich Georg Althaus (1845-1894) und Adelheid Althaus (1846-1923). --- 1.) 4-seitiger Brief an Karl Heinrich Althaus, datiert Halle, den 17. September 1883. Ohne Umschlag. --- Auszüge: "Lieber alter Freund! Du hast am 31. Aug. zu meinem 50j. Amtsjubiläum ein Telegramm geschickt, und überdies durch Dein liebenswürdiges Fräulein Tochter unterm 5. Sept. mir ein Schreiben der Beglückwünschung zugehen lassen. [.] Das Alter bringt mancherlei Schwächen und Gebrechen mit sich, es läßt sich nicht ändern. Ich selbst bin nicht ganz frei davon, indem mir der catarrhus senilis öfters das Athmen und damit die Bewegung erschwert. --- Es folgt eine sehr ausführliche und farbige Schilderung eines geplanten Besuchs von Kaiser Wilhelm I. am 16. September 1883 in Halle. Die ganze Stadt hatte sich vorbereitet, doch der Kaiser sagte per Telegramm wegen Unwohlseins ab. "Da sah sich denn jedermann in nicht besonders angenehmer Weise enttäuscht." --- Am Ende über die Feier seines 50-jährigen Amtsjubiläums. --- Signiert "Dein getreuer alter Freund A.F. Pott." --- 2.) 2-seitiger Brief an die Tochter Adelheid Althaus, ebenfalls datiert Halle, den 17. September 1883. Offensichtlich wurde das Schreiben dem Brief an Karl Heinrich Althaus beigegeben, der die letzte halbe Seite mit einem Nachtrag an seine Tochter versehen hat und an diese verschickt hat. --- Mit dem von Karl Heinrich Althaus adressierten Umschlag an seine Tochter, mit Poststempel Berlin, 19. September 1883. --- Auszüge: "Verehrtes Fräulein! Gestatten Sie mir außer den an Ihren Herrn Vater, meinen langjährigen Freund, gerichteten Schreiben noch einige Worte des Dankes für den Antheil, den Ihre Feder an der mir von jenem zugedachten Beglückwünschung hat nehmen müssen." --- Signiert "Ihr ganz ergebenster Prof. A.F. Pott." --- 3.) Visitenkarte (6,2 x 10 cm) Halle, den 27. November 1883, im Briefumschlag, Gerichtet an den Landrichter Heinrich Althaus mit Glückwünschen zu seiner Verlobung mit Marie von Dechend (1855-1914), Tochter des Reichsbank-Präsidenten Hermann von Dechend (1814-1890). --- Auszüge: "Geehrter Herr Landrichter! So eben ist mir die Nachricht Ihrer Verlobung mit Fräulein von Dechend zugegan[gen]. Indem ich nun für die gütige Anzeige des frohen Ereignisses meinen besten Dank abstatte, kann ich nur in meiner Frau wie im eigenen Namen Ihnen selbst, wie unbekannter Weise Ihrer Verlobten, unsere herzlichsten Glückwünsche hiezu darbringen." --- 4.) 2 ½-seitiger Brief an den Landrichter Heinrich Althaus, datiert Halle, den 14. Januar 1884. --- Auszüge: "Geehrter Herr Landrichter! Alsbald nach Ihrem Schreiben wendete ich mich an unseren Universitätssectetair, kürzlich zum Kanzleirath ernannten Herrn Rose, ihn um Ermittelung des Promotions-Tages Ihres Herrn Vaters ersuchend. Sie hatten vermuthungsweise den 24. oder 25. März des J. 1834 angegeben. Inliegender Zettel, den ich so eben von jenem Herrn durch den Pedellen erhielt [.], giebt an, in jenen 3 Jahren könne der Decanats-Acten gemäss nicht füglich Ihr lieber Vater am hiesigen Orte promovirt sein. [.] Von Ihrer Anfrage bei mir ist natürlich tiefes Stillschweigen beobachtet. So dürfen Sie denn auch wohl keinen Gruss an ihn und Ihr Fräul. Schwester von mir bestellen, wohl aber an Ihr Fräulein Braut. Hochachtungsvoll ergebenst Prof. A.F. Pott, Halle, Barfüsser Str. 6a." --- Beiliegend Zeitungsausschnitt (10,3 x 11,5 cm) von 1887 mit einem Nachruf auf Pott, wohl aus einer Berliner Zeitung, da auf seine Zeit in Berlin besonders eingegangen wird. --- Zustand: Papier gebräunt, die (teils schadhaften) Umschläge stärker. Ein Brief mit kleiner Fehlstelle. Signatur des Verfassers.