paul kleinschmidt, Signiert (8 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (6)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (2)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (8)

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Einundzwanzigstes Jahr, 1969, Zweites Heft. März. Herausgegeben von der Deutschen Akademie der Künste. Begründet von Johannes R. Becher und Paul Wiegler. Geleitet von Wilhelm Girnus. Inhalt: Kurt und Jeanne Stern: Bomben und Musen. Peter Weiss: Notizen zum kulturellen Leen der demokratischen Republik Vietnam. Vassilis Vassilikos: An einem Abend im Mai. Boris Sutschkow: Roman und Mythos in Thomas manns Josephslegende. Viktor Zmegac: Alfred Döblins Poetik des Romans. Sembene Ousmane: Meines Volkes schöne Heimat. Robert Weimann: Robinson Cursoe. Wilhelm Girnus: Zukunftslinien (V). Stephan Hermlin: Lektüre (V). Nyota Thun: Turgenjew und Probleme der Romantheorie. - (=XXI. Jahrgang, 1969, 2. Heft).

Verlag: Berlin, Rütten & Loening Verlag 1969., 1969

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBroschur mit Bauchbinde. Zustand: Gut. Erstausgabe. Seite 277-527. Auf der Titelseite mit dem Namenszug von Ernst Wendt, dem deutschen Theaterregisseur und Dramaturgen. Seiten papierbedingt leicht gebräunt. Guter Zustand. - Sinn und Form ist eine in Berlin zweimonatlich erscheinende Zeitschrift für Literatur und Kultur, die von der Akademie der Künste herausgegeben wird. Während der Zeit der DDR kam ihr eine besondere Bedeutung zu, da sie als verhältnismäßig liberal galt. Einen wichtigen Raum in dieser Zeitschrift nehmen neben der Literatur auch der philosophische und politische Essay ein. Geschichte: Die Zeitschrift wurde 1949 in der sowjetischen Besatzungszone von Johannes R. Becher und Paul Wiegler gegründet. Erster Chefredakteur war Peter Huchel (19491962). Ihm folgten Bodo Uhse (1963), Wilhelm Girnus (19641981), Paul Wiens (1982) und Max Walter Schulz (19831990). Seit 1991 ist Sebastian Kleinschmidt Chefredakteur. Die Zeitschrift sollte ursprünglich Maß und Wert" heißen, nach der von Thomas Mann gegründeten, aber nicht lange bestehenden Exilzeitschrift. Mann hat den Titel jedoch nicht freigegeben. Johannes R. Becher konzipierte die Zeitschrift zum einen als Verständigungsorgan für Intellektuelle, zum anderen als kulturelles Aushängeschild der späteren DDR nach außen. Dennoch war die Zeitschrift kein Parteiorgan und druckte auch Texte junger Autoren, die ansonsten keine Möglichkeit zur Veröffentlichung in der DDR fanden. Als Organ der Akademie der Wissenschaften unterlag die Zeitschrift im Gegensatz zu vielen anderen Medien keiner Vorzensur. Einige Kritiker sind jedoch der Ansicht, die relative Liberalität des Blattes zu DDR-Zeiten habe primär auf die Wirkung nach außen abgezielt. Dieter Noll, der 1981 das Angebot ablehnte, Chefredakteur zu werden, schätzte diese Strategie so ein: Man muß dieses Blatt schon sehen als ein repräsentatives Blatt der Akademie, wo eben ganz bewußt hier und dort mal ein Auge zugedrückt wird, wenn man etwas in die Zeitschrift hineingeschrieben hat, was politisch nicht richtig war. Das wirkte im Ausland angenehm liberal und war Ausdruck einer nichtrepressiven Kulturpolitik. Wir legen ja Wert darauf, daß wir diesen Eindruck machen." Der heutige Chefredakteur Sebastian Kleinschmidt gibt an, Sinn und Form habe von jeher in Westdeutschland ein stärkeres Echo gefunden als im Osten. Ein Teil der Auflage wurde zu DDR-Zeiten gratis in den Westen verschickt. Trotz des Fehlens einer Zensur stand die Zeitschrift unter ständiger Beobachtung. Im Anschluss an das Erscheinen unliebsamer Beiträge wurden Redakteuren teilweise Parteiverfahren angedroht. Mitte 1988 stand nach der Veröffentlichung eines stalinismuskritischen Textes, den Becher bereits im Jahr 1957 geschrieben hatte, ein Verbot der Zeitschrift zur Diskussion. Bereits in den 50er Jahren stand Sinn und Form politisch stark in der Kritik, die sich vor allem gegen den Chefredakteur Peter Huchel richtete. Huchel hatte jedoch in Bertolt Brecht einen einflussreichen Fürsprecher. Dennoch wurde er 1961 zum Rücktritt gezwungen. Aus wikipedia-orgSinn_und_Form. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 450.

-

Original Autogramm Ingeborg Krabbe (1931-2017) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Alte DDR-Schwarzweiss-Postkarte von Ingeborg Krabbe bildseitig mit blauem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Ingeborg Krabbe (ehemals verheiratete Simmich-Krabbe; * 13. Juni 1931 in Leipzig; ? 17. März 2017 in Berlin) war eine deutsche Schauspielerin und Kabarettistin. Ingeborg Krabbe wurde als Tochter eines im Leipziger Stadtteil Connewitz ansässigen Schlossermeisters geboren und wuchs mit drei Geschwistern auf.[1] Bereits in ihrer Schulzeit wurde ihr schauspielerisches Können von ihrer damaligen Deutschlehrerin erkannt, die sie auf das Podium einer Veranstaltung stellte. Unter den Zuschauern der Veranstaltung saß damals die Schauspielerin Lotte Molter vom Leipziger Schauspielhaus, die begeistert von Krabbes Können war.[2] Theater DDR Ingeborg Krabbe und Gerhard Linke, 1954 Ingeborg Krabbe studierte ab 1949 an der Theaterschule Leipzig. Am Theater der Jungen Welt, die ihre Spielstätte in der Kongreßhalle Leipzig hatte, debütierte sie als Miss June. Daneben spielte sie die Morgenröte in dem Weihnachtsmärchen Peterchens Mondfahrt. Gemeinsam mit den jungen Schauspielern des Theaters der Jungen Welt gründete sie 1954 die Leipziger Pfeffermühle im sogenannten ?Weißen Saal des Zoo?[3], wo sie selbst nur ein halbes Jahr spielte. Krabbe wechselte nach Berlin an das Theater der Freundschaft, wo sie zehn Jahre lang tätig war. Dort war sie unter anderem in Hedda Zinners Leistungskontrolle (Uraufführung 1960) als Karin Krüger zu sehen. Nach der Wende Ingeborg Krabbe wurde auch nach der Wende zwischen 1989/90 in Theaterinszenierungen besetzt. In der Spielzeit 1997/98 spielte sie die Doris in Ivan Menchells Der Witwenclub an der Komödie am Kurfürstendamm.[4] 2003 erhielt sie den Kurt-Sieder-Preis für ihre Rolle in Oskar und die Dame in Rosa am Grenzlandtheater Aachen. Von 2007 bis 2009 spielte sie am Operettenhaus am Spielbudenplatz in Hamburg die Figur der Maria Wartberg in dem Udo-Jürgens-Musical Ich war noch niemals in New York. Am Theater Grüne Zitadelle in Magdeburg verkörperte sie die Tante Abby in Joseph Kesselrings Arsen und Spitzenhäubchen. Die Premiere des Bühnenstücks musste wegen eines Unfalls von Ingeborg Krabbe von Ende 2010 auf Anfang 2011 verschoben werden. An der Comödie Dresden verkörperte sie ab dem 26. August 2011 in der Theaterfassung der DDR-Vorabendserie Rentner haben niemals Zeit die Elvira Rosendorf an der Seite von Herbert Köfer, der wie einst in der Rolle des Rentners Paul Schmidt zu sehen ist. Ihre letzte Rolle am Theater hatte sie am Schlossparktheater Berlin in dem 2013 uraufgeführten Theaterstück Ladykillers als Mrs. Wilberforth. Film, Fernsehen und Rundfunk Ihre Laufbahn im Fernsehen begann in den 1960er-Jahren. Sie wirkte bei dem satirischen Fernsehkabarett Tele-BZ mit, das sich westdeutschen Themen zuwandte und sich auch an das Westberliner Publikum richtete. Dort gehörte sie über zehn Jahre neben Helga Hahnemann, Ingeborg Naß, Hans-Joachim Hanisch und Sergio Günther zum Stammensemble, das später immer mehr um Chansons und Lieder ergänzt wurde. Das DDR-Plattenlabel Amiga veröffentlichte 1967 unter dem Titel Mensch, Haste Töne . die Lieder und Songs der Tele-BZ. Krabbe interpretierte solo das Lied Mein großer Bruder, das der Kabarettautor Erich Brehm geschrieben hatte.[5][6] 1962 folgte mit Heinz Thiels Kriminalfilm Tanz am Sonnabend - Mord? ihre erste Rolle in einem DEFA-Kinospielfilm, wo sie die Edith Kolbe spielte. In der Romanverfilmung Die Abenteuer des Werner Holt von 1965 spielte sie die Frau des SS-Manns (Dieter Franke). Von 1966 bis 1990 war sie regelmäßig in zahlreichen Stücken am Fernsehtheater Moritzburg zu sehen.[7] Ab 1971 gastierte sie oft in den Fernsehkrimireihen Der Staatsanwalt hat das Wort und Polizeiruf 110, in denen sie prägnante Nebenrollen verkörperte. In dem DEFA-Indianerfilm Tecumseh (1972) war sie an der Seite von Rudolf Ulrich als dessen Frau O?Brian zu sehen. Ingeborg Krabbe war von den 1960er Jahren bis in die späten 1980er Jahre hinein in zahlreichen Fernsehschwänken und Lustspielen (unter anderem an der Seite von Rolf Herricht, Heinz Rennhack, Herbert Köfer, Helga Hahnemann und Marianne Kiefer) zu sehen. In den heiteren Lustspielen um den Ur-Berliner Maxe Baumann (Gerd E. Schäfer) verkörperte sie von 1978 bis 1982 die Rolle der Marlene Kleinschmidt, die ihrer Tochter Constanze ein neues Kind ausredet und mit der Rolle des von Herbert Köfer gespielten Hugo Krüger eine Beziehung unterhält. In der Fernsehlustspielreihe Drei reizende Schwestern war sie von 1984 bis 1991 an der Seite von Marianne Kiefer und Helga Göring in einer durchgehenden Hauptrolle als ?reizende Schwester? Irmgard Schulze-Knopf zu sehen. Eine weitere Serienhauptrolle hatte sie neben Uta Schorn als SMH-Schwester Renate Liebetraut in der Arztserie Bereitschaft Dr. Federau (1988). Eine weitere Serienhauptrolle hatte sie 1991 in Mit Herz und Robe als Bruni Winzig, ebenfalls an der Seite von Uta Schorn. Nach der Wende zwischen 1989/90 übernahm sie mehrfach Gastrollen und größere Episodenrollen in Fernsehsendungen. In insgesamt sechsundzwanzig Folgen spielte sie Frau Rosentreter in der Fernsehserie Zappek. Außerdem wirkte sie in den Fernsehkrimireihen Der Bulle von Tölz (als Frau Ratke; 2003), Siska (als Ilse Wilkens; 2006), Polizeiruf 110 (als Mutter von Horst Krause, 2007), Pfarrer Braun (als Muttchen Lehmkuhl; 2008), SOKO Stuttgart (als Renate Rodelius; 2011) und 2012 in der ZDF-Fahndungssendung Aktenzeichen XY ? ungelöst. Insgesamt vier Auftritte hatte sie in der ARD-Arztserie In aller Freundschaft. In der im Februar 2016 erstgesendeten Episode Vergiss mein nicht war sie in ihrer letzten Rolle als Christel Wusthoff, die nach einer fortgeschrittenen Krebserkrankung ihrem Leben gemeinsam mit ihrem Mann Fritz (Herbert Köfer) ein Ende setzen möchte, zu sehen.[8] Neben ihrer Arbeit auf der Bühne und vor der Kamera war Ingeborg Krabbe auch eine vielbeschäftigte Hörspielsprecherin. In der Familien-Hörspielserie Neumann, zweimal klingeln hörte man s.

-

Bei der Kartenlegerin. Radierung.

Erscheinungsdatum: 1922

Anbieter: Rotes Antiquariat, Berlin, Deutschland

Signiert

EUR 400,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb28 x 24 auf 40,8 x 30,8 cm. Unten links in Blei signiert, in der Platte datiert. - Mit dem Trockenstempel des Euphorion-Verlages. - Eines von 100 Exemplaren aus Die Schaffenden IV.Jahrgang, 2. Mappe. - Paul Kleinschmidt (1883-1949) studierte an den Kunstakademien in Berlin und München. Er stellte in der Berliner Secession und in den 20er Jahren bei Gurlitt und Flechtheim aus. Von den Nazis als entartet verfolgt, emigrierte er 1935 nach Holland. - Guter Zustand. - Vgl. Vollmer III, 61. - Söhn HDO 72714-5. 600 gr.

-

Bei der Toilette. Lithographie.

Erscheinungsdatum: 1922

Anbieter: Rotes Antiquariat, Berlin, Deutschland

Signiert

EUR 450,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb31 x 24 auf 40,8 x 30,8 cm. Unten links in Blei signiert. - Mit dem Trockenstempel des Euphorion-Verlages. - Eines von 100 Exemplaren aus Die Schaffenden IV.Jahrgang, 2. Mappe. - Untere Blattkante mit kleineren Knickspuren, insgesamt guter Zustand. - Söhn HDO 72714-6. 600 gr.

-

Klassik im Vergleich. Normativität und Historizität europäischer Klassiken. DFG-Symposion 1990.

Verlag: Stuttgart , Weimar : Metzler, 1993

ISBN 10: 3476008681 ISBN 13: 9783476008688

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Signiert

EUR 42,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

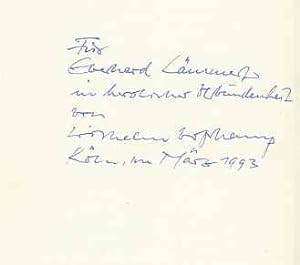

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. VII, 620 S. Mit Widmung für Eberhard Lämmert. Umschlag leicht berieben und lichtspurig. - Wilhelm Vosskamp: Normativität und Historizität europäischer Klassiken -- Hans-Georg Werner: Über den Terminus "Klassische deutsche Literatur" -- Erich Kleinschmidt: Klassik als "Sprachkrise". Probleme des Sprachbewußtseins um 1800 -- Helmut Pfotenhauer: Vorbilder. Antike Kunst, Klassizistische Kunstliteratur und Weimarer Klassik -- Wilfried Barner: Anachronistische Klassizität. Zu Schillers Abhandlung "Über naive und sentimentalische Dichtung" -- Silvia Schmitz: Vervollkommnung von Vorbildern. Zur Genese mittelhochdeutscher Klassik -- Ursula Liebertz-Grün: Klassisches im Mittelalter. Pluralität in der volkssprachigen höfischen Literatur -- Ehrhard Bahr: Dialektik von Klassik und Realismus: Zur Historizität und Normativität des Klassikbegriffs bei Georg Lukács -- Rolf Günter Renner: Kontinuität der Diskontinuität. Zur Frage der "klassischen Moderne" bei Musil, Proust und Joyce -- Nikolaus Wegmann: Diskussionsbericht -- Wolfgang Kemp: Teleologie der Malerei. Selbstportraits und Zukunftsreflexion bei Poussin und Velázquez -- Sebastian Neumeister: Klassik in Spanien: Die comedia des 17. Jahrhunderts -- Frank Baasner: Die umstrittene Klassik. Das "Siglo de oro" in der spanischen Literaturgeschichtsschreibung des 18. und 19. Jahrhunderts -- Daniela Dalla Valle: Le Mythe de Phedre dans le Classicisme francais -- Andrea Grewe: Was macht den Klassiker zum Klassiker? Konstanten der Moliere-Rezeption -- Peter Schnyder: Andre Gides und Paul Valerys Klassikverständnis als Paradigma einer nachklassischen, nichtepigonalen Ästhetik -- Frank Wanning: Diskussionsbericht -- Adolf H. Borbein: Die klassische Kunst der Antike -- Bernd Effe: Klassik als Provokation. Tradition und Innovation in der alexandrinischen Dichtung -- Antonie Wlosok: Die römische Klassik: Zur "Klassizität" der augusteischen Poesie -- Franca Ela Consolino: Il classicismo nella tarda antichitá latina -- Peter Lebrecht Schmidt: "De honestis et nove veterum dictis". Die Autorität der "veteres" von Nonius Marcellus bis zu Matheus Vindocinensis -- Manfred Fuhrmann: Der neue Kanon lateinischer Autoren. Traditionsverluste im neuhumanistischen Gymnasium -- Arbogast Schmitt: Klassische und platonische Schönheit. Anmerkungen zu Ausgangsform und wirkungsgeschichtlichem Wandel des Kanons klassischer Schönheit -- Pascal Weitmann: Diskussionsbericht -- Rainer Warning: Zur Archäologie von Klassiken -- Horst Turk: Vom Klassischen Altertum zu den Klassikern der Moderne? -- Johannes Kunisch: Das Problem des Normativen in der Wissenschaftslehre Leopold von Rankes -- Notker Hammerstein: "Klassik" im Blick auf die Geschichte der Universitäten und Wissenschaften? -- Seymour Howard: Freedom, Neoclassizism, and Republican Nationalism -- Conrad Wiedemann: Deutsche Klassik und nationale Identität. Eine Revision der Sonderwegs-Frage -- Jürgen Fohrmann: "Wir besprächen uns in bequemen Stunden.". Zum Goethe-Schiller Verhältnis und seiner Rezeption im 19. Jahrhundert -- Georg Stanitzek: Abweichung als Norm? Über Klassiker der Essayistik und Klassik im Essay -- Martin Papenheim: Diskussionsbericht. ISBN 9783476008688 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1550 Originalleinen mit Schutzumschlag.

-

Werner Oberle - Das druckgraphische Werk : Gesamtverzeichnis. Zum 75. Geburtstag von Werner Oberle. Ausstellung im Museum Langenargen. Bearbeitet von Werner Oberle und Eduard Hindelang. Museum Langenargen am Bodensee. Hrsg. von Eduard Hindelang. Fotos: Kirsten Bewersdorf. Veröffentlichung des Museums Langenargen

Anbieter: Chiemgauer Internet Antiquariat GbR, Altenmarkt, BAY, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 20,50

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

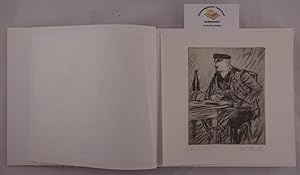

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. 292 Seiten, zahlreiche Abbildungen (z.T. farbig) , 22 cm. Gutes Exemplar der VORZUGSAUSGABE. Werner Oberle wird am 20.11.1912 in Stuttgart geboren. Einen großen Teil seiner Kindheit verbringt er bei seinen Großeltern in Sauldorf bei Meßkirch. Durch einen älteren Freund findet er als 12-jähriger Anschluß an die deutsche Jugendbewegung. Durch ihn wird auch sein Interesse an Kunst geweckt. Nach dem Abitur studiert er zunächst an der Karlsruher Akademie bei Prof. Scholz und anschließend in Stuttgart bei den Professoren Graf und Eckener. 1938 tritt er als Kunsterzieher in den Schuldienst ein. Schon 1931 hatte er den Ulmer Maler Wilhelm Geyer kennengelernt. Es ist der Beginn einer lebenslangen Freundschaft, die sowohl sein künstlerisches Schaffen als auch sein persönliches Schicksal beeinflußt. Durch Wilhelm Geyer kommt er zur Stuttgarter Sezzession und zu dem Kreis der Ulmer Maler um Paul Kleinschmidt und Hans Gassebner. Er-erlebt die Auseinandersetzung mit dem Spätexpressionismus und dem expressiven Realismus, die Suche nach neuen Ausdrucksformen und die Verfemung der Freunde als entartete Künstler. Es ist auch Wilhelm Geyer und die gemeinsame Freundschaft mit dem später hingerichteten Hans Scholl, die ihn mit der Gruppe des Widerstands gegen Hitler und ihren Idealen in Verbindung bringt. Nach Kriegsende gerät Werner Oberle in englische Kriegsgefangenschaft. Nach seiner Entlassung, 1947, nimmt er seine Tätigkeit als Kunsterzieher - dieses Mal am Gymnasium in Schorndorf - wieder auf. Im gleichen Jahr tritt er mit seinen Arbeiten zum ersten Mal an die Öffentlichkeit. Zusammen mit HAP Grieshaber, Fritz Ruoff und Walter Renz beteiligt er sich an der Stuttgarter Ausstellung "Die Freunde". Zu diesem Zeitpunkt ist er 35 Jahre alt. Weitere Einzel- und Gruppenausstellungen folgen. Trotz seiner beruflichen Belastung entstehen zahlreiche Aquarelle und graphische Blätter, ab 1965 ca. 150 Lithographien. Nach seiner Pensionierung, 1975, widmet er sich ausschließlich seiner künstlerischen Arbeit. Er lebt in Schorndorf. Obwohl Werner Oberle eine große Zahl von Aquarellen geschaffen hat, ist er in erster Linie Zeichner. Die Zeichnung - vor allem die Skizze - ist die Basis seines graphischen und seines malerischen Werks. Sie ist für ihn die optische Notiz, mit der er seine Begegnungen, Erlebnisse und Vorstellungen festhält. Momentaufnahmen, die Jahre später oft kaum verändert in seinen Radierungen und Lithographien auftauchen, ohne etwas von ihrer Aktualität und Ursprünglichkeit eingebüßt zu haben: Die Portraits der Familie und der Freunde, die charakteristischen Bauern und Landarbeiter seiner Sauldorfer Kindheit und die abstrahierten Landschaften seiner Wanderungen und Reisen. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1200 Originalleinen mit Originalumschlag ( nur dieser mit leichten Gebrauchsspuren) Eins von nur 50 Exemplaren der VORZUGSAUSGABE mit einer ORIGINALRADIERUNG von Werner Oberle ( Kartenspieler am Tisch) , SIGNIERT.

-

Sammlung Deschler, Ulm. Aquarelle, Zeichnungen und Holzschnitte der Moderne.

Verlag: Ulm, Ulmer Museum,, 1997

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat an der Uni Muenchen, München, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 98,00

Währung umrechnenEUR 35,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb4°, Broschiert. 88 S. Mit farb. Abb v. Horst Antes, Willi Baumeister, Bele Bachem, Simon Dittrich, Fritz Fröhlich, Fritz Genkinger, Werner Gilles, HAP Grieshaber, Werner Heldt, Adolf Hölzel, Romane Holderried Kaesdorf, Rolf Kilian, Herbert Kitzel, Paul Kleinschmidt, Lucebert, Ewald Mataré, Georg Meistermann, u.a. Mit e. Beitrag von B. Reinhardt u. A. Vowinkel. Mit einer 16-zeiliger handgeschriebener Widmung von Kurt Deschler auf Vorsatz. Sehr gutes Exemplar. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 1550.

-

Original Autogramm Stefan Heym (1913-2001) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 100,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Tolle Schwarzweiss-Postkarte von Stefan Heym bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee ///Stefan Heym (* 10. April 1913 in Chemnitz als Helmut Flieg; ? 16. Dezember 2001 in En Bokek, Israel) war ein deutscher Schriftsteller und einer der bedeutendsten Schriftsteller der DDR. Von 1994 bis 1995 war er Abgeordneter der PDS im 13. Deutschen Bundestag. Er besaß zeitweise auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Stefan Heym wurde mit dem Namen Helmut Flieg als Sohn einer jüdischen Chemnitzer Kaufmannsfamilie geboren. Sein Vater war der Kaufmann Daniel Flieg (1880-1935) und seine Mutter Elsa (geb. Primo; 1892-1968). Er engagierte sich früh als Antifaschist und wurde 1931 auf Druck der örtlichen Nationalsozialisten wegen seines antimilitaristischen Gedichts Exportgeschäft,[1] das am 7. September 1931 in der sozialdemokratischen Tageszeitung Volksstimme erschienen war, vom Gymnasium seiner Heimatstadt verwiesen. Er legte seine Reifeprüfung am Heinrich-Schliemann-Gymnasium in Berlin unter dem damaligen Direktor Paul Hildebrandt ab und begann dort ein Studium der Journalistik. Nach dem Reichstagsbrand 1933 floh er in die Tschechoslowakei, wo er den Namen Stefan Heym annahm. Im Jahr 1935 ging er mit dem Stipendium einer jüdischen Studentenverbindung in die USA, wo er sein Studium an der Universität von Chicago fortsetzte, das er 1936 mit einer Magisterarbeit über Heinrich Heines Atta Troll abschloss. Von 1937 bis 1939 war er in New York Chefredakteur der deutschsprachigen Wochenzeitung Deutsches Volksecho, die der Kommunistischen Partei der USA nahestand. Nachdem die Zeitung im November 1939 ihr Erscheinen eingestellt hatte, arbeitete Heym als freier Schriftsteller in englischer Sprache. Bereits sein erster Roman Hostages, der im Jahr 1942 veröffentlicht wurde, war ein großer Erfolg. Amerikanischer Staatsbürger Ab 1943 nahm Heym, nunmehr amerikanischer Staatsbürger, am Zweiten Weltkrieg teil. Als Mitglied der Ritchie Boys, einer Einheit für Psychologische Kriegführung unter dem Kommando des Emigranten Hans Habe, folgte er 1944 der alliierten Invasion in der Normandie. Seine Aufgabe bestand vorwiegend im Verfassen von Texten, die per Flugblatt, Heeresgruppenzeitung, durch Lautsprecherübertragungen und Rundfunksendungen die Soldaten der Wehrmacht beeinflussen sollten.[2] Nach Kriegsende leitete Heym die Ruhr Zeitung in Essen und war anschließend in München Redakteur der Neuen Zeitung, einer der wichtigsten Zeitungen der amerikanischen Besatzungsmacht. Wegen seiner prosowjetischen Einstellung wurde Heym Ende 1945 in die USA zurückversetzt. Heym verließ die Armee und arbeitete in den folgenden Jahren erneut als freier Schriftsteller. Ende 1948 veröffentlichte er in Boston seinen Roman The Crusaders (dt. Die Kreuzfahrer), den Heinrich Eduard Jacob am 24. Dezember 1948 wohlwollend für den New Yorker Aufbau rezensierte, sich allerdings darüber mokierte, dass Heym in seiner Beschreibung nicht weit genug gegangen sei, indem er ?nur sein, von den Befreiern, ach, so ?belästigtes? Paris und ?seinen? Ausschnitt von der Riesenfront? sah. Jacob sah darin die Möglichkeit eines ?Missverständnisses?, indem er bemerkte, dass Heym dies im Sinne einer ?Nutzanwendung, die heute [1948] schon von seinem glänzend geschriebenen, vielgelesenen und vielgefeierten Buch im nicht-neutralen Ausland gemacht wird, [?] stutzig machen und ihm zeigen [sollte], wie schnell man missverstanden werden kann.? Das wollte Heym nicht akzeptieren und beschwerte sich als Emigrant über einen Emigranten (Jacob) bei einem weiteren Emigranten, dem Chefredakteur des Aufbau, Manfred George.[3] Heym verließ zeitgleich mit Charlie Chaplin, Bertolt Brecht und Thomas Mann, die als linke Intellektuelle und Künstler in der McCarthy-Ära zum Auswandern veranlasst wurden, 1952 die USA. Er zog zunächst nach Prag, von wo er 1953 in die DDR übersiedelte. In der DDR In der DDR wurde Heym anfangs als heimgekehrter antifaschistischer Emigrant privilegiert behandelt. Er arbeitete als freier Schriftsteller und daneben publizistisch für Zeitungen und Zeitschriften. Seinen Protest gegen die amerikanische Kriegführung im Koreakrieg verdeutlichte Heym 1953 durch ein öffentliches Schreiben an Präsident Eisenhower, verbunden mit dem Verzicht auf sein Offizierspatent und die Rückgabe der ihm 1945 verliehenen Militärauszeichnung Bronze Star. Von 1953 bis 1956 schrieb er, gemeinsam mit dem Pfarrer Karl Kleinschmidt, die Kolumne Offen gesagt[4] für die Berliner Zeitung. In den ersten Jahren seines DDR-Aufenthalts war der überzeugte Sozialist Heym durchaus bereit, das DDR-Regime mit seinen dezidiert sozialistischen Romanen und Erzählungen zu unterstützen. Heyms Werke, die er nach wie vor in englischer Sprache verfasste, erschienen im List-Verlag. Seven Seas Publishers war eine Reihe im Verlag Volk und Welt, in der englische Literatur von englischen und amerikanischen Schriftstellern, aber nicht von Stefan Heym erschien. Die Reihe wurde herausgegeben von Gertrude Heym, Stefan Heyms Ehefrau, und erreichte in deutscher Übersetzung hohe Auflagen. Stefan Heym wurde 1959 mit dem Nationalpreis der DDR für Kunst und Literatur ausgezeichnet. Europäische Schriftstellerkonferenz ?Haagse Treffen? in Scheveningen, Niederlande 1982; Stefan Heym zusammen mit Günter Grass Zu Konflikten mit der Staatsführung der DDR kam es bereits ab 1956, als diese trotz Entstalinisierung die Veröffentlichung von Der Tag X (späterer Titel Fünf Tage im Juni), Heyms Buch über den Aufstand vom 17. Juni 1953, ablehnte. Die Spannungen verschärften sich ab 1965, als Erich Honecker Heym während des 11. Plenums der SED heftig angriff. Im gleichen Jahr wurde Heym ein Veröffentlichungsverbot auferlegt. 1969 wurde Heym wegen der unerlaubt in der Bundesrepublik Deutschland erfolgten Veröffentlichung von Lassalle zu einer Geldstrafe verurteilt. Ab Anfang der 1970er Jahre erschienen Heyms Bücher, wenn auch in kleineren Auflagen, wieder in der DDR. Seine Werke verfasste er nun.