schreiber johann, Erstausgabe, Signiert (3 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (1)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (1)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (1)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (3)

Einband

- alle Einbände

- Hardcover (1)

- Softcover (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Weitere Eigenschaften

Sprache (2)

Preis

- Beliebiger Preis

- Weniger als EUR 20 (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- EUR 20 bis EUR 45

- Mehr als EUR 45

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

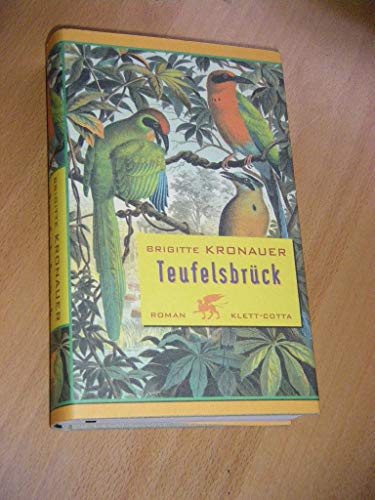

Teufelsbrück. Roman.

Verlag: [Stuttgart], Klett-Cotta Verlag, 2000

ISBN 10: 3608930701 ISBN 13: 9783608930702

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 25,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Erstausgabe. 505 (7) Seiten. 21 cm. Schutzumschlag: Philippa Walz. Lesetipp des Bukinisten! Mit einer Signatur von Brigitte Kronauer auf dem Vortitel. Sehr guter Zustand. Schutzumschlag mit Randläsuren. Ausgezeichnet mit dem Johann-Jakob-von-Grimmelshausen-Preis 2003. Eine nicht ganz herrschaftliche Villa im Alten Land an der Elbe. Zara wohnt hier, mit ihrer einzigartigen Schuhsammlung und tropisch bepflanzten Vogelvolieren. Und mit Leo, dem etwas undurchsichtigen Finanzjongleur mit kriminellem Charisma. Als Maria, die Erzählerin, dort eines Tages ihren ersten Besuch macht, ist sie bald gefangen in einem Netz interessanter Intrigen, deren Verlockungen sie sich gern ergibt. Neun Abende lang erzählt Maria, hören wir der Geschichte einer Leidenschaft zu. Hals über Kopf und hochbewusst stürzt sich Maria in ein Abenteuer mit Leo. Amüsiert schaut sie zu, wie ihr Vorortleben - mit Einkaufszentrum, lieben Freunden und wohlmeinenden Anbetern - eine lustvolle Beschleunigung bekommt: Soireen in gemischter Gesellschaft, Liebesnächte und eine erotische Tour nach Heidelberg. Und doch hat sie das Gefühl, nicht ganz die Herrin dieser Geschichte zu sein. Spät, in den verschneiten Bergen eines Schweizer Alpendorfs, erkennt Maria die Wahrheit hinter den Ereignissen - die Regie. Und sie fürchtet den Augenblick, in dem es mit ihrem Bericht ein Ende hat . . . Märchenhaft und zuweilen fast übermütig in seinem Reichtum an Momenten ekstatischer Wahrnehmung, erzählt dieser Roman von einer Verzauberung und ihrer Aufhebung durch einen Gewaltakt. Auf dem Höhepunkt ihrer Kunst erzählt Brigitte Kronauer diesen großen Roman, der in die Tradition der deutschen Literatur und in aktuellste Gegenwart tief eingelassen ist. - Brigitte Kronauer (* 29. Dezember 1940 in Essen; 22. Juli 2019 in Hamburg) war eine deutsche Schriftstellerin. Ab 1974 lebte und arbeitete sie als Autorin in Hamburg. Leben: Herkunft und Bildung: Brigitte Kronauer wuchs im Ruhrgebiet auf und begann bereits als Kind mit dem Schreiben erster Geschichten, da sie wegen ihrer unleserlichen Handschrift von ihrem Vater zu Schreibübungen angehalten wurde. Gegenüber ihrem Vater setzte sie durch, dass sie eigene Texte schreiben durfte und nicht Vorlagen, die ihr Vater ihr vorlegte. Im Alter von 16 Jahren schrieb sie Hörspiele und sandte diese an Verlage. Sie studierte Germanistik sowie Pädagogik und war zunächst einige Jahre als Lehrerin in Aachen und Göttingen tätig. Persönliches: Kronauer war mit dem Kunstwissenschaftler und Pädagogen Armin Schreiber verheiratet und lebte seit Anfang der 1970er Jahre mit ihm und dem Maler Dieter Asmus als Polykül in Hamburg. Wirken: In den 1970er und 1980er Jahren hatte sie regelmäßig mit der österreichischen Zeitschrift das pult (St. Pölten) und deren Herausgeber Klaus Sandler Kontakt. Zu Beginn ihrer publizistischen Laufbahn siedelte sie nach Hamburg um. Es schien ihr paradiesisch, in einer Stadt am Strom mit weißen Villen und Segelbooten zu leben. Bereits ihr erster Roman Frau Mühlenbeck im Gehäus (1980) erweckte große Aufmerksamkeit. Der Roman Teufelsbrück aus dem Jahr 2000 spielt teilweise in Arosa, wo sich Kronauer regelmäßig im Urlaub aufhielt. Kronauer schrieb regelmäßig für das Magazin konkret. Kronauer war seit 1988 Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und Trägerin zahlreicher Literaturpreise u. a. des Georg-Büchner-Preises (2005). 2011 hielt sie die Tübinger Poetik-Dozentur. Im gleichen Jahr erhielt sie den Bayerischen Literaturpreis (Jean-Paul-Preis) zur Würdigung des literarischen Gesamtwerks. Sie stand mit ihrem Roman Der Scheik von Aachen auf der Shortlist des Preises der Leipziger Buchmesse 2017. Im selben Jahr wurde ihr der Thomas-Mann-Preis zuerkannt, die Laudatio hielt Martin Mosebach. Die Preisstifter lobten ihre bisherigen Arbeiten als Sprachkunstwerke, die formale Kühnheit mit psychologischer Subtilität verbinden". Kronauer sei eine Erbin der großen Tradition Jean Pauls" und sie besitze die Fähigkeit, mit der Sprache Äquivalente für eine vielfältig zersplitterte Realität zu bilden, die unter ihren Händen zu einer unverwechselbaren Melodie" zusammenfinde. Kronauer konnte schon aus Krankheitsgründen den Preis nicht selbst entgegennehmen. Kronauer starb im Juli 2019 im Alter von 78 Jahren nach langer Krankheit in Hamburg. Sie lebte dort seit 1974 im Stadtteil Nienstedten. Beurteilungen In der Sendung Doppelkopf von hr2-kultur sagte Kronauer, sie fühle sich der Prosa von Ror Wolf sehr nahe. Eine Würdigung Wolfs von ihr erschien unter dem Titel Auftritt am Horizont bereits in das pult. In einer Rezension für literaturkritik-de schrieb Peter Mohr anlässlich des Romans Verlangen nach Musik und Gebirge (2004): Brigitte Kronauer ist eine der gebildetsten, sprachmächtigsten und ambitioniertesten Schriftstellerinnen im deutschen Sprachraum. Die gebürtige Essenerin, die seit vielen Jahren in Hamburg lebt und mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet worden ist, hat nun einen Roman vorgelegt, der in Schönheit erstarrt. Ein Buch über die Liebe, über die Kunst, über Philosophie und Politik ein polyphones, stärker essayistisches als erzählendes Wortgemälde, bei dem jeder Pinselstrich wohl überlegt ist, das aber trotzdem relativ spurlos am Betrachter/Leser vorbeizieht." Zu einer anderen Einschätzung kam Eberhard Hübner im Spiegel Special (4/2004). Er schrieb über Verlangen nach Musik und Gebirge: Kronauers Sätze wollen die innere Optik des Lesers verändern, zumindest für die Dauer des Romans. Man wird hineingezogen in ein Kaleidoskop aus Wahrnehmungen und Imaginationen, das mit üblicher Romanrealistik kaum etwas gemeinsam hat." Und weiter: Der Titel ist ein Nietzsche-Zitat aus den Aphorismen seiner Morgenröte'. Es seien Erdichtungen', so führt Nietzsche das aus, die diesem Verlangen Spielraum und Entladung' geben. Beides erfüllt Brigitte Kronauers Roman in einer für die gegenwärtige deutsche Literatur ganz einzigartigen Weise." Tilman Krause beschloss seine Kritik in der Welt vom 2. Oktober 2004 mi.

-

CAB-Foto BERLIN 1906: Josephine von SANDE, geb. KAMP (1855-1929), Mutter Tierarzt Karl von Sande

Verlag: Berlin, 1906

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Fotografie Erstausgabe Signiert

EUR 45,00

Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Kabinett-Foto von 1906 aus Berlin-Pankow. --- Motiv: ältere Dame, das ist die Witwe Josephine von Sande, geb. Kamp (1855-1929), Witwe des Kaufmanns Karl von Sande (um 1848-1900) und Mutter des Tierarztes und Bakteriologen Karl von Sande (1877-1951). --- Rückseitig mit eigenhändiger Widmung: "Meinem lieben Carl und Käthchen zum freundlichen Gedenken an Ihrer Josephine v. Sande. Pankow, - Berlin, d. 29.7.06." --- Atelier: Richard Kasbaum, Berlin, Friedrichstraße 125. --- Format (Pappe): 16,3 x 8,3 cm. --- Über Josephine von Sande, geb. Kamp: Elisabeth Helene Josephine von Sande, geb. Kamp wurde am 3. Dezember 1855 in Düsseldorf geboren und starb am 8. Januar 1929 in Berlin. Sie heiratete den Kaufmann Johann (John) Hartwig Karl von Sande (geb. um 1848 in Vlotho als Sohn des Salinen-Direktors Johann Hartwig Karl von Sande und der Antoinette Therese, geb. Meyer, die später in Chicago lebte, gestorben am 11. März 1900 in Berlin). --- Ihr Sohn Karl Hermann Friedrich Heinrich von Sande (* 24. September 1877 in Königssteele; 15. März 1951 in Rostock) war ein bedeutender Tierarzt und Bakteriologe. Dieser war verheiratet mit Emilie von Sande, geb. Kaestner (* 1886 in Frankfurt am Main als Tochter des Hoteliers Moritz Robert Kaester). --- Eine Tochter von ihr war Josephine Wohlfahrt, geb. von Sande in Oberhausen. Eine andere Tochter war Olga Julie Marie Luise von Sande (* 9. Juli 1888 in Hannover). Diese heiratete am 10. Februar 1911 in Frankfurt am Main den Bankbeamten Walther Arthur Gustav Valentin von Kropff (* 6. August 1885 in Pankow, gest. 4. Juli 1947 in Berlin). --- Zustand: Foto etwas fleckig, mit kleinen Kratzern, Ecken bestoßen. ---Über ihren Sohn Karl von Sande (Quelle: wikipedia): Karl von Sande (* 24. September 1877 in Königssteele; 15. März 1951) war ein deutscher Tierarzt und Bakteriologe. Leben: Geboren als Sohn eines hannoverschen Fabrikanten studierte Karl von Sande seit dem Sommersemester 1895 an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Er wurde Mitglied des Corps Normannia Hannover. 1900 erhielt er in Berlin die tierärztliche Approbation. Nach einem kurzen Assistenz-Volontariat am Berliner Schlachthof wurde er Assistent an der Tierärztlichen Hochschule Berlin und Assistent an der Rotlauf-Impfanstalt in Prenzlau. 1902 wurde er Leiter des Pharmazeutischen Institut L. W. Gans in Frankfurt am Main und ab 1912 in Oberursel. Im Ersten Weltkrieg mit dem Verdienstkreuz für Kriegshilfe ausgezeichnet, wechselte er im März 1919 als Abteilungsleiter zum Bakteriologischen und Serum-Institut Dr. Schreiber GmbH in Landsberg an der Warthe, dessen Direktor er 1940 wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er Tierarzt am Tierseuchenamt Rostock. Schriften Intrauterine Infektionen, 1922. Signatur des Verfassers.

-

Verleger Johann Friedrich COTTA (1764-1832): Brief STUTTGART 1826, Reiseverein

Verlag: Stuttgart, 1826

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 450,00

Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Befriedigend. 1. Auflage. Eigenhändiger, signierter Brief des deutschen Verlegers, Industriepioniers und Politikers Johann Friedrich Cotta (1764-1832). --- Gerichtet an den Arzt und Botaniker Ernst Gottlieb von Steudel (1783-1856) in Esslingen, einer der Gründer des 1825 gegründeten Esslinger Reisevereins (Württembergischer Naturhistorischer Reiseverein Unio itineraria), eine Aktiengesellschaft zur Durchführung naturkundlicher Sammelreisen. Dieser Verein wird im Brief auch erwähnt. --- Datiert Stuttgart, den 26. Februar 1826. --- Transkription: "Euer Wohlgeboren, bin ich noch meinen gehorsamen Dank für Ihr Bemühen hinsichtlich der Bibliotheka botanica schuldig. - Ich habe mich ganz nach Ihrem einsichtsvollen Rath in dieser Angelegenheit gerichtet und benommen. Ihr Zutrauen, mich zum Mitglied eines bot. Reisevereins zu wählen, ist mir sehr schmeichelhaft, ich werde demselben mit Vergnügen beitreten und, so viel es meine ausgedehnten Geschäfte erlauben - nach Kräften dazu wirken. Mit der Versicherung vollkommenster Hochachtung Ew. Wohlgeboren ghrster [=gehorsamster] Cotta." --- Anm.: Gemeint ist wohl die "Bibliotheca Botanica" von Carl von Linné, in dem dieser, entsprechend den im ersten Kapitel von Fundamenta Botanica aufgestellten Aphorismen 1-52, die ihm bekannten botanischen Schriften stichpunktartig klassifizierte. --- Ohne Adressierung; aus einer Sammlung von Briefen an von Steudel. --- Format: 25,8 x 21 cm. --- Zustand: Brief gefaltet und mit Randschäden; Papier gebräunt. --- Über Johann Friedrich Cotta und Ernst Gottlieb von Steudel (Quelle: wikipedia): Johann Friedrich Cotta, am 24. November 1817 württembergische Anerkennung alten Adels aufgrund eines kaiserlichen Wappenbriefes von 1420 als Cotta von Cottendorf, seit 1822 bayerischer Freiherr (geb. 27. April 1764 in Stuttgart; gest. 29. Dezember 1832 ebenda) war ein deutscher Verleger, Industriepionier und Politiker. Leben und verlegerisches Wirken: Cotta studierte Mathematik, Geschichte und Jura. 1787 übernahm er das 1659 in Tübingen gegründete Familienunternehmen, die Cotta'sche Verlagsbuchhandlung. Nach anfänglichen finanziellen Schwierigkeiten gelang ihm mit Beharrlichkeit und Fleiß, persönlicher Bescheidenheit und Großmut gegenüber seinen Autoren der Ausbau des Unternehmens zum bedeutendsten Verlag der deutschen Klassik. Neben seinen wichtigsten Autoren Johann Wolfgang Goethe, dessen berühmte Ausgabe letzter Hand bei Cotta erschien, und Friedrich Schiller zählten auch Hölderlin, Hebel, Uhland, Schwab, Schelling, Fichte, Pestalozzi, Kleist, Annette von Droste-Hülshoff, Alexander von Humboldt, Jean Paul, Hegel, Herder, Christian Schreiber und Johann Gottlieb Friedrich Bohnenberger dazu. Johann Friedrich Cottas Vater war Christoph Friedrich Cotta senior (1724-1807), württembergischer Hof- und Kanzleibuchdrucker, Herausgeber der Hofzeitung und des Oekonomie-Wochenblatts (seit 1791). Cottas Mutter war Rosalie Cotta, geb. Pyrker (1738-1812), Tochter des Konzertmeisters Joseph Franz Pirker und der bekannten Sängerin Marianne Pirker (1717-1782), die wegen ihrer Treue zur Herzogin von Württemberg 1756-1764 eingekerkert war. Ein Bruder Johann Friedrich Cottas war Christoph Friedrich (Fritz") Cotta iunior (1758-1838), Jurist, Herausgeber der Monatsschrift Teutsche Staatslitteratur, als Jakobiner Anhänger der Französischen Revolution in Mainz und Straßburg, Publizist. Der Theologe Johann Friedrich Cotta, senior, war ein Großonkel Johann Friedrich Cottas. Johann Friedrich Cottas erste Ehefrau war seit dem 11. Januar 1791 Wilhelmine Ernestine Philippine Cotta (seit 1817 Cotta von Cottendorf), geb. Haas, gest. Kilchberg bei Tübingen 17. Mai 1769, gest. auf Burg Dotternhausen, dem Cottaschen Schloss", in Dotternhausen auf der Zollernalb 23. August 1821. Signatur des Verfassers.