Manuskripte & Papierantiquitäten, uneheliche kinder (3 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (164)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (1)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (4)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (3)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (3)

Einband

- alle Einbände

- Hardcover (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Softcover (1)

Weitere Eigenschaften

- Erstausgabe (1)

- Signiert (3)

- Schutzumschlag (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Angebotsfoto (3)

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

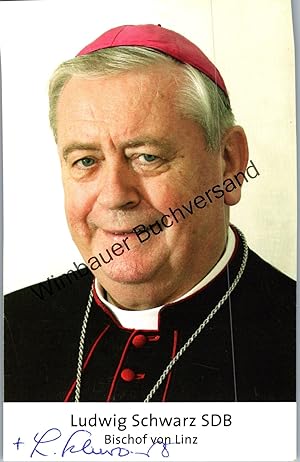

Original Autogramm Bischof Ludwig Schwarz Linz /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 6 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Gebetszettelchen bildseitig von Ludwig Schwarz mit blauem bzw. schwarzem Kuli signiert (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig).- Ludwig Schwarz SDB (* 4. Juni 1940 in Bruck, Slowakei) ist ein österreichischer Ordensgeistlicher und emeritierter römisch-katholischer Bischof von Linz. Ludwig Schwarz war das erste von neun Kindern und wuchs in Bruck an der Donau (Most pri Bratislave) auf. Nach der Vertreibung gemäß den Bene?-Dekreten seiner Familie aus der Slowakei (damals CSSR Tschechoslowakische sozialistische Republik) im Jahr 1945 kam er nach Wien. Dort besuchte er die Volksschule und die Unterstufe des Gymnasium Fichtnergasse und wechselte mit 14 Jahren in das Don Bosco Gymnasium Unterwaltersdorf. Im Juni 1959 legte er die Matura ab und trat danach in den Orden der Salesianer Don Boscos ein. Hier absolvierte er zunächst ein zweijähriges pädagogisches Praktikum, im ersten Jahr als Generalassistent in Unterwaltersdorf, im zweiten Jahr im Schülerheim Vinzentinum Klagenfurt. Schwarz studierte Philosophie in Unterwaltersdorf, katholische Theologie in Klagenfurt und 1961-1964 an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Benediktbeuern. Er wurde am 29. Juni 1964 vom Augsburger Bischof Josef Stimpfle zum Priester geweiht,[2] am 5. Juli 1964 feierte er seine Primiz in der Pfarrkirche Neuerdberg[3] und war für kurze Zeit Aushilfskaplan in der Pfarre Don Bosco in Graz. Anschließend studierte er Klassische Philologie und Archäologie an der Universität Wien und war gleichzeitig Krankenhausseelsorger im Herz-Jesu-Spital. 1970 promovierte er zum Doktor der Philosophie. Von 1969 bis 1978 war er Rektor des Interdiözesanen Seminars für Priesterspätberufe in Horn (Canisiusheim), danach bis 1984 Provinzial der Österreichischen Salesianerprovinz mit Sitz in Wien. 1984 wurde er in Rom Direktor des internationalen kirchlichen Konviktes ?Don Bosco? an der Päpstlichen Universität der Salesianer. Ab 1985 unterrichtete er an der dortigen Universität klassische und christliche Philologie. Ab 1993 war er Provinzial der römischen Provinz der Salesianer Don Boscos (?Visitatoria Roma-UPS?). Von Februar 1999 bis Februar 2005 war er Nationaldirektor der Päpstlichen Missionswerke in Österreich (Missio). Papst Johannes Paul II. ernannte ihn am 15. Oktober 2001 zum Weihbischof der Erzdiözese Wien und zum Titularbischof von Simidicca. Die Bischofsweihe empfing Schwarz am 25. November durch Christoph Kardinal Schönborn im Wiener Stephansdom. Er leitete u. a. das diözesane Referat für Mission und Entwicklung. Bischof von Linz Schwarz wurde am 6. Juli 2005 von Papst Benedikt XVI. zum Diözesanbischof von Linz ernannt und am 18. September in sein Amt eingeführt. Schwarz setzte den Reformkurs seines Vorgängers Maximilian Aichern nicht fort. Anders als sein Vorgänger war er nicht bereit, Ausnahmen von den kirchlichen Normen zuzulassen. Erwartungen von Teilen des Kirchenvolks in der Diözese Linz, weiterhin Predigten und Taufen durch Laien vornehmen zu lassen, erfüllte er nicht.[4] Auch bezüglich des Eucharistiesakraments hielt er sich an die katholische Praxis und blieb bei der geschlossenen Kommunion.[5] 2011 entpflichtete Schwarz den stark kritisierten Kopfinger Pfarrer Andrzej Skoblicki, nahm diese Entscheidung jedoch kurz darauf wieder zurück. Ende 2011 nahm er Skoblickis freiwilliges, nach einer krankheitsbedingten Auszeit eingereichtes Rücktrittsgesuch an. Skoblicki wurde vorgeworfen, für ?sektenähnliche Zustände? in seiner Pfarre verantwortlich zu sein und u. a. die Kopfinger Schule als ?Teufelswerk?, Lehrkräfte als ?vom Satan besessen?, uneheliche Kinder als ?Kinder der Sünde? und unverheiratete Frauen als ?Konkubinen? bezeichnet zu haben.[6][7] Mit Erreichen der Altersgrenze von 75 Jahren reichte Schwarz dem Kirchenrecht entsprechend seinen Rücktritt ein. Papst Franziskus nahm am 18. November 2015 den altersbedingten Rücktritt an und ernannte Manfred Scheuer zu seinem Nachfolger.[8] Am 17. Jänner 2016 übergab Schwarz bei der festlichen Amtseinführung seinem Nachfolger im Mariendom zu Linz den Bischofsstab.[9] Ehrungen /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal PKis-Box7-U029ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

5 Briefe 1882-1891 aus USA (u.a. Toledo), Auswanderer Magnus WIRTH aus Huglfing

Verlag: Toledo, 1882

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 170,00

Währung umrechnenEUR 9,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbKein Einband. Zustand: Ausreichend. 1. Auflage. 5 interessante Briefe (1882-1891) eines deutschen Auswanderers aus Huglfing (Bayern) in den USA. --- Orte: 3 x Toledo, daneben je einmal Adrian und Louisville, wo er sich schließlich niederließ. --- Anbei ein Brief aus Glasgow (von der Hinreise) sowie ein Brief des Bruders Sebastian, der nicht möchte, dass dieser auswandert. --- Beim Auswanderer handelt es sich um Karl (Charles) Magnus Wirth, geboren am 3. September 1855 in Huglfing, Bayern als Sohn von Laurenz Wirth (* 1830) und der Marie, geb. Schropp, gestorben am 5. Oktober 1934 in Louisville. Am 12. Oktober 1892 heiratete er in Louisville Mary M. Woerner (* 21. Februar 1861 in Deutschland als Tochter von Karl Woerner). Kinder waren Anna May Jeffries, geb. Wirth (1894-1933), Louis Karl Wirth (1895-1975) und Karl Frederick Wirth (1897-1984), die alle in Louisville geboren wurden. Fast alle seine Brüder wanderten ebenfalls in die USA aus (und ließen sich alle in Toledo nieder). Einzig sein Bruder Sebastian Wirth blieb in Deutschland. --- Die Briefe von Karl Magnus Wirth sind gerichtet an seine Geliebte Maria Rohrmoser in Huglfing, die von ihm zwei (uneheliche) Kinder hat; der jüngste Sohn Felix wird nach seiner Abreise geboren. 1.) 2-seitiger Brief Glasgow, 17. Juni 1882. Auszüge: "Du bist alein, und wird Dir vorgehalten das Du mit mir abgegeben hast. Liebste Mari sei getrost den ich vergiß Deiner nicht und verlaß Dich nicht [.]. wen ich in Amerika ankom so wird ich Dir schon wieder schreiben wie meine reise gegangen ist." --- 2.) 4-seitiger Brief Toledo, 16. Juli 1882. Auszüge: "Vielgeliebste Mari! [.] Meine Reise hat lang getauert den wir sind auf ein Englisches schiff gekomen und haben von Hamburg bis Toledo 20 Tag gebraucht [.]. auch ist hir in Toledo sehr schön, es sind in der Staad 60 Dausend Einwohner und arbeit genug, auch haben wir die Kost sehr gut." --- 3.) 3-seitiger Brief Toledo, 28. Oktober 1882. Auszüge: "Vielgelibste Mari! [.] ich habe Dir geschriben das ich Vater der Kinder sein wil [.]. Ich schicke Dir 70 Mark, für Dir, nicht für Deine Leute, so kanst Du ihnen geben was Du wilst." --- 4.) 4-seitiger Brief Adrian, 8. Oktober 1883. Auszüge: "Ich habe in Adrian ein Haus gerent und die Einrichtung gekauft wo ich eine Frau brauche, wo ich hofe das du kommen wirst mit die Kinder und wens Dir da heim kein gelt geben so kanst meine 600 Mark nehmen bei der Holzer Agnes." --- 5.) 4-seitiger Brief Toledo, den 8. Dezember 1884. Auszüge: "Viegelibte Maria! Nach langer zeit, Ergreife ich die Fetter [.]. Voll Freude erhielt ich den Brif sowie das liebliche Photographi von Meinen Kleinen, Aber noch größer wäere die Freiude gewesen, wen ihr ale drei gekomen weert, Wo aber Du, von Huglfing nicht fort wilst, und Dir denkst wo anderst kan man nicht Leben." --- 6.) 4-seitiger Brief Louisville, 24. Januar 1891. Auszüge: "Liebste Maria! Es sind schon einige Jahr Vergangen das ich von Dir kein Brif, oder nichts von gehört hab, wie es Dir, und meine Kinder get. Ich habe Dir den lesten Brif geschrieben am 6. Mai 1888, und keine Antwort hab ich nicht Erhalten, oder hast Du den Brif nicht bekomen, den dir Deutschen sind so Neugirig über die Amerikaner Brif und behaltens selbst." --- Als Zugabe ein 4-seitiger Brief seines Bruders Sebastian Wirth (datiert Augsburg, den 22. April 1883), geschrieben noch vor der Abreise von Magnus Wirth nach Amerika. Gerichtet an die Mutter von Anna Rohrmoser, die versuchen soll, Magnus Wirth von seiner Auswanderung abzuhalten. --- Beiliegend fünf defekte Umschläge (einmal nur die Vorderseite vorhanden), drei abgestempelt in Toledo und zwei ein Adrian. Davon nur zwei aus der Korrespondenz mit Maria Rohrmoser; daneben adressiert an deren Eltern und einen Thomas Schwarz. --- Zustand: Briefe stärker fleckig, teils mit Einrissen; Umschläge defekt (nicht zu jedem Brief gibt es einen Umschlag; auch passen nicht alle Umschläge zu einem der vorhandenen Briefe). Signatur des Verfassers.

-

Original Autogramm Hermann Alois Mayer (1871-1927) Lebensreform Heilkundler /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 220,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Herrliche Portraitpostkarte von Hermann Alois Mayer unter dem Bild mit schwarzet Tinte signiert mit ornamentalem Schnörkel und eigenhändiger Jahreszahl 1911 /// Hermann Alois Mayer (* 6. Februar 1871 in Biberach an der Riß; ? 1927[A 1]) war ein deutscher Geschäftsmann, Gesundheitsforscher, Naturheilkundler, Erfinder, Philosoph und Schriftsteller im Umfeld der Lebensreform-Bewegung. Er war das uneheliche Kind von Adelheide Mayer (* 1847), die am 28. August 1876 den Tischler Johann Baptist Luz (* 1846) heiratete, und hatte mit Josef August Mayer (* 1869; ? 1951) einen älteren Bruder. Dieser betrieb später - nachweislich zwischen 1910 und 1919 - in Biberach die Holzwarenfabrik Gebr. Mayer. Über seine eigene Ausbildung ist heutzutage nichts mehr bekannt. Am 25. Februar 1892 heiratete Hermann Alois Mayer in Hamburg Bertha Helene Fürhoff (* 1872). Das Paar hatte die gemeinsamen Kinder Herbert, Heinrich Adolf und Olga. Um 1893 / 1894 wohnte er in der Grindelallee 78 im Stadtteil Rotherbaum und zog später an den Krayenkamp 4 im Stadtteil Neustadt. Zwischen 1905 und 1921 lebte er im Othmarscher Kirchenweg 105 im Stadtteil Othmarschen der damals noch selbständigen Stadt Altona, ehe er im selben Viertel in die Flottbeker Chaussee 195 umzog. Dort war er bis nachweislich 1925 gemeldet. Hermann Alois Mayer verstarb in der ersten Jahreshälfte 1927[A 1] im Alter von 56 Jahren. Berufsleben Unternehmerische Tätigkeit Um 1893 und 1894 war Mayer in Hamburg als Bade- und Krankenwärter angestellt.[2] Seine dortigen Erfahrungen in der Patientenpflege und Therapie von Erkrankungen sollten sein späteres Berufsleben prägen. Ab 1900 wurde er in den Telefonbüchern als ?Naturheilkundiger? geführt und 1901 erfolgte die erstmalige Erwähnung eines Platz- und Versandgeschäftes für Special-Kräuterthee, das er am Krayenkamp 4 sowie in Altona leitete. Im Folgejahr hatte er sein Geschäft auf die Reeperbahn 144 ausgedehnt und betrieb dort die Liqueur- und Heilkräuter-Fabrik. 1903 spaltete man den Betrieb auf und W. Fürhoff - ein angeheirateter Verwandter Mayers - führte die Filiale an der Reeperbahn eigenständig weiter.[A 2] Logo der H. A. Mayer & Co. (1910). Am 25. September 1907 gründete Mayer zusammen mit dem Hamburger Ernst Carl Rudolf Meyer[3] die Firma H. A. Mayer & Co. als offene Handelsgesellschaft, ansässig am Krayenkamp 4.[4] Dieses Unternehmen produzierte und vertrieb - auch per Versandhandel - pflanzliche Arzneimittel und Tinkturen, Nähr- und Nahrungsergänzungsmittel, Sauerstoffpräparate, Fleischersatzprodukte, Tees sowie weitere kosmetische und pharmazeutische Artikel. Mit Wirkung vom 6. April 1909 übernahm Mayer die alleinige Geschäftsführung.[5] Er bot in der Folge auch naturheilkundliche Beratungen während Sprechzeiten an und wurde unter dem Spitznamen ?Kräuter-Mayer? bekannt. Im Fertigungsprozess des Fruchtmehls wurden die Früchte mittels des sogenannten ?Mayer?schen Verfahrens? in ?eigens für diesen Zweck konstruierten Maschinen und Apparaten? für das Mahlen vorbereitet[6] - um was für eine Technik es sich dabei genau handelte, ist unbekannt. Hinsichtlich seiner ernährungswissenschaftlichen Überzeugungen berief sich Mayer unter anderem auf Ilja Metschnikows Forschungen zu Probiotika.[7] Noch vor 1910 gingen sowohl die Ricon-Nährmittel-Industrie als auch die Oponeo-Fruchtmehl-Werke in dem Betrieb auf. Zum 24. September 1912 wurde das Unternehmen in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Den Gesellschaftsvertrag schlossen Mayer und Carl Heinrich Fritz Wilhelm Riepe, wobei ersterem 25.000 Mark und letzterem 15.000 Mark als voll eingezahlte Stammeinlage angerechnet wurden.[8] Anfang April 1914 zog sich Mayer aus der Geschäftsführung zurück und übergab selbige an Riepe und Carl Emil Conrad Wilhelm Ohlendorf. Er blieb der Branche aber auch nach dem Rückzug verbunden. So führte er beispielsweise um 1919 als Gesellschafter die P. E. C. Pharmazeutische Export-Companie H. A. Mayer & Just in Dresden.[9] 1921 leitete er die Vegetabilien-Großhandlung in der Altonaer Bergstraße 228 und besaß im Jahr darauf ein Geschäft für Heilkräuter in der Flottbeker Chaussee 14, ebenfalls in Altona.[10] Logo der Herbakalaja GmbH (um 1924). Das Monogramm enthält die Anfangsbuchstaben der Nachnamen der Gründer Mayer, Bauer und Brosterhues. Ab 1924 vertrieb er Präparate für die von ihm entwickelte ?Herbakalaja-Heilweise? Das Kunstwort setzt sich aus zwei linguistischen Ursprüngen zusammen: lateinisch herba: ?Kraut? / ?Pflanze? und arabisch ??????, DMG al-qalya: ?Pottasche? / ?Alkalien? Mayer bewarb seine neue Kur als ?Vereinigung der alten Kräuterheilkunde mit der modernen Biochemie?.[11] Zu diesem Zweck schlossen er sowie die beiden Hamburger Johann Bernard Brosterhues und Wilhelm Bauer - alle brachten zu gleichen Teilen Stammeinlagen ein - am 10. November des Jahres einen Gesellschaftsvertrag zur Gründung der Herbakalaja GmbH.[12] Deren Eintragung ins Handelsregister mit 6000 RM Stammkapital erfolgte am 16. Dezember 1924 und sie hatte ihren Sitz in der Hufnerstraße 120 (Stadtteil Barmbek-Nord). Etwa zeitgleich entstand in Berlin, in der Linkstraße 11 (Ortsteil Tiergarten), mit der Herbakalaja Heilmittel-Vertriebs-GmbH (später Herbakalaja Vertriebs-GmbH) eine Zweigniederlassung, die den alleinigen Generalvertrieb der Produkte für ?Groß-Berlin? und die Provinz Brandenburg übernahm. Am 12. Juni 1925 wurde der entsprechende Gesellschaftsvertrag geschlossen und am 9. Juli 1925 wurde diese Filiale auch offiziell ins Handelsregister eingetragen; sie besaß ein Stammkapital von 5000 RM und Geschäftsführer war Johann Buthmann.[13] Mayers Tochter Olga arbeitete nachweislich im November 1926 im Herbekalaja-Institut[14] in Berlin und im selben Jahr produzierte die Hamburger Gupa-Film GmbH einen 41-minütigen Dokumentarfilm über das neuartige Heilkonzept.[15] Am 19. Januar 1927 strahlte der Hörfunk in Berlin über die Frequenzen 483,9 m und 566 m eine zwanzigminütige Sendung Mayers mit dem Titel ?Die Arzneipflanzen im Dienst der Heilk.