Bücher, war immer lustig, Erstausgabe (7 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (7)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (2)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (7)

Einband

Weitere Eigenschaften

- Erstausgabe (7)

- Signiert (1)

- Schutzumschlag (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Angebotsfoto (5)

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Das große Lamento des papierenen Kopfes. 11 Erzählungen. Aus dem Polnischen von Renate Lachmann. - (=dtv, Band 627).

Verlag: München, Deutscher Taschenbuch Verlag, 1969

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 3,40

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. Deutsche Erstausgabe. 134 (2) Seiten. Umschlaggestaltung: Celestino Piatti. 18 cm. Guter Zustand. - Jerzy Andrzejewski ['j??? and??'j?fsk?i] (* 19. August 1909 in Warschau; 19. April 1983 ebenda) war ein polnischer Schriftsteller. Biografie: Andrzejewski studierte polnische Philologie in Warschau. Sein schriftstellerisches Debüt wurde 1932 in der Wochenzeitschrift ABC veröffentlicht. 1936 erschien unter dem Namen Drogi nieuniknione (Die unvermeidlichen Wege) ein erster Band mit Erzählungen. Zwei Jahre später erschien sein Roman Lad serca (Ordnung des Herzens). Andrzejewski legte bis dahin seinen Werken ein katholisches Weltbild zugrunde und beschrieb moralische Kollisionen und Dilemmata. Im Zweiten Weltkrieg zwischen 1940 und 1944 arbeitete er im polnischen Untergrund und war um die Bewahrung der polnischen Kultur bemüht. Nach dem Krieg arbeitete Andrzejewski einige Jahre u.a. für das Wochenblatt Odrodzenie (Wiedergeburt) und für die Krakauer Abteilung des Zwiazek Literatów Polskich (Verband polnischer Literaten). Seine Wandlung vom katholischen zum kommunistischen Schriftsteller macht sein 1948 erschienenes Werk Popiól i diament (Asche und Diamant) deutlich. 1950 tritt Andrzejewski endgültig in die Kommunistische Partei Polens ein und wird u.a. zwischen 1952 und 1954 Chefredakteur der polnischen Kulturzeitschrift Przeglad kulturalny (Kultureller Überblick). Zwischen 1952 und 1957 war er außerdem Abgeordneter des Sejm. Als 1949 der Sozialistische Realismus auf der Stettiner Tagung zur obersten künstlerischen Doktrin erhoben wird, steigt Andrzejewski zu einem der führendsten Verfechter dieser künstlerischen Gattung auf. Seine Begeisterung für den Sozialismus währt jedoch nicht lange, im Jahr 1964 setzt Andrzejewski seine Unterschrift unter das Dokument List 34 (Brief der 34), eine Protestnote der polnischen Intelligenz für Handlungsfreiheit in ihren Werken. Zahlreiche seiner Werke wurden verfilmt; in mehreren Fällen schrieb er auch die Drehbücher. Der berühmteste dieser Filme ist Asche und Diamant von Andrzej Wajda mit Zbigniew Cybulski in der Hauptrolle. Der Film von 1958 gewann 1959 den Kritikerpreis bei den Filmfestspielen von Venedig. Finsternis bedeckt die Erde beschreibt die spanische Inquisition und behandelt Probleme des religiösen Fanatismus, der Ethik u.a. In seinem Buch Zniewolony umysl (1953 auf Polnisch veröffentlicht; dt. Verführtes Denken) kritisiert Czeslaw Milosz u.a. seinen ehemals guten Freund Andrzejewski. Andrzejewski wird zwar nicht direkt benannt, aber es ist für den Leser nicht schwer zu erraten, wer hinter Alpha" steckt. Milosz beschreibt die frühere (katholische) Periode Andrzejewskis (er wollte eine moralische Autorität sein" und habe die Jagd nach Reinheit" betrieben) und die Wandlung in einen Kommunisten: Darin wird Andrzejewski u.a als ein egoistischer Mensch geschildert, der immer im Mittelpunkt stehen wolle. Zwar bezeichne sich Andrzejewski als Kommunist, Milosz hegt daran aber Zweifel und macht sich darüber sogar ein wenig lustig. In der Tat, später tritt Jerzy Andrzejewski aus der Partei aus. . Aus: wikipedia-Jerzy_Andrzejewski Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 130 Taschenbuch. Kartoniert. Laminiert. Glanzfolienkaschierung.

-

Brasilien. Roman. Aus dem Amerikanischen von Thomas Piltz. Originaltitel: Brazil. Mit einer Nachbemerkung des Verfassers. - (=Rororo, Band 22156).

Verlag: Reinbek bei Hamburg, Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1997

ISBN 10: 349922156X ISBN 13: 9783499221569

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe

EUR 4,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbTaschenbuch. Kartoniert. Zustand: Gut. Taschenbucherstausgabe. 315 (5) Seiten. 19 cm. Umschlaggestaltung: Hans Hillmann. Sehr guter Zustand. "Brasilien ist nichts als ein grandioser Roman. Fabelhaft spannend, fabelhaft schön, fabelhaft schlimm und fabelhaft lustig. Ein wahres Konfekt, weil kein Mensch satt wird davon." K.H. Kramberg, (Süddeutsche Zeitung). Tristão, ein schwarzer Junge aus den Slums, und die weiße Diplomatentochter Isabel verlieben sich am Strand von Copacabana. Auf der Flucht vor ihren entsetzten Familien stürzen sie sich in immer exotischere und sinnlichere Abenteuer. Eine beunruhigende Liebesgeschichte, ein Abenteuerroman mit magischen Zügen und bisweilen auch ein ironisch gebrochener Kolportageroman. Aber vor allem: eine Feier der Liebe, der Unschuld, der Treue. Also - ein Märchen? - John Hoyer Updike (* 18. März 1932 in Reading, Pennsylvania; 27. Januar 2009 in Beverly, Massachusetts) war ein US-amerikanischer Schriftsteller. Updike hat mehr als 20 bedeutende Romane und Sammlungen von Kurzgeschichten veröffentlicht, daneben mehrere Sammlungen von Essays und Gedichtbänden. Er hat zahlreiche amerikanische Literaturpreise und -auszeichnungen erhalten und zählte viele Jahre lang zu den Anwärtern auf den Literatur-Nobelpreis. Leben: John Updike wurde 1932 als einziger Sohn des Lehrers Wesley Updike (19001972) und Linda Updike, geborene Hoyer (19041989), in Reading in Pennsylvania geboren und wuchs bis zu seinem 13. Lebensjahr in dem nahegelegenen Shillington auf einer abgelegenen Farm in ärmlichen Verhältnissen auf. Seit 1938 litt er lebenslang unter Psoriasis; außerdem stotterte er. Seine Mutter, die selber literarische Ambitionen hatte, ermutigte ihn zu schreiben. Nach dem High-School-Abschluss 1950 erhielt er ein Vollstipendium für ein Anglistik-Studium an der Harvard-Universität, das er 1954 mit einer Arbeit über Robert Herrick (Non-Horatian Elements in Robert Herrick's Imitations and Echoes of Horace) summa cum laude abschloss. An der Universität arbeitete er in der Redaktion der Universitätszeitschrift Harvard Lampoon mit. Mit seiner Frau Mary Pennington, die er 1953 geheiratet hatte, verbrachte er 1954 ein akademisches Jahr an der Ruskin-Kunstschule im englischen Oxford. Dort lernte er die amerikanischen Autoren E.B. und Katharine White kennen, die Mitarbeiter der Zeitschrift New Yorker waren und ihm anboten, für diese Zeitschrift zu arbeiten. Im Jahr 1955 wurde Updikes erste Tochter Elizabeth geboren. Von 1955 bis 1957 war Updike Redakteur der Zeitschrift The New Yorker, wo er seine ersten Gedichte und seine erste Kurzgeschichte (Friends from Philadelphia) veröffentlichte. Das Jahr 1957 markiert einen Wendepunkt im Leben des Dichters: Er verließ den New Yorker, zog nach Ipswich/Massachusetts und widmete sich fortan ausschließlich dem Schriftstellerberuf. Sein Sohn David kam ebenfalls 1957 zur Welt. Updikes erstes Buch, der Gedichtband The Carpentered Hen, erschien 1958, sein erster Roman, The Poorhouse Fair, der von den Bewohnern eines Altenheims erzählte, ein Jahr darauf (den zuvor geschriebenen Roman Home ließ er nicht verlegen). Ein zweiter Sohn, Michael, und die zweite Tochter, Miranda, wurden 1959 und 1960 geboren. 17 Jahre lebte Updike in Ipswich, das die Vorlage für den fiktiven Ort Tarbox in seinem Roman Ehepaare (Couples, 1968) bildete. Der erotische Roman, der das Thema Ehebruch aufgreift, war der Anlass für das Magazin Time, im April 1968 Updikes Porträt mit der Schlagzeile The Adulterous Society" (Die Ehebruch-Gesellschaft") auf der Titelseite abzubilden. Die meisten seiner Romane spielen in Neuengland, so auch die Romane The Centaur (1963), eine Vater-Sohn-Geschichte voller Mystik, und The Coup (1979), die Ich-Erzählung über den Ex-Diktator eines fiktiven afrikanischen Landes. 1976 wurden Updike und Mary Pennington geschieden; 1977 heiratete er in zweiter Ehe Martha Bernhard und lebte mit ihr und ihren drei Söhnen in Georgetown (Massachusetts). Die folgenden Jahrzehnte sind angefüllt von produktiver schriftstellerischer Arbeit und Veröffentlichun.

-

Zerstörte Fortschritte : das Jüdische Krankenhaus in Berlin 1756 - 1861 - 1914 - 1989. hrsg. von Dagmar Hartung-von Doetinchem u. Rolf Winau / Reihe Deutsche Vergangenheit ; Bd. 35

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Erstausgabe

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorbkart. Zustand: Gut. 1. Aufl. 273 S. : Ill., graph. Darst. ; 25 cm Exemplar aus dem Vorbesitz des antiautoritären Dokumentaristen Hans-Dieter Heilmann mit seinen charakteristischen kleinen Anstreichungen und den ebenso charakteristischen Beilagen, Einband leicht berieben, sonst gut. Heinz Galinski »Alles, was Ihr tut, sollt Ihr nur aus Liebe tunt 9 Stefi Jersch-Wenzel Judenemanzipation in Preußen 12 Gerhard Harig Zur Stellung und Leistung jüdischer Wissenschaftler an der Berliner Medizinischen Fakultät 18 Jessica Jacoby Anfänge und Entwicklung der jüdischen Krankenpflege in Berlin 28 Die Anfänge: Das Heqdesh bis 1756 28 Das »Juden-Lazarett« in der Oranienburger Straße 37 Die Anfänge 38 Der Beerdigungsstreit 41 Die Ärzteordnung von 1821 46 Das Krankenhaus in der Auguststraße 52 Der Neubau und die Erweiterungen 52 Die Auseinandersetzungen um die Rolle des Krankenhauses im jüdischen Kontext 1867 55 Die Diskussionen um Erweiterung des Krankenhauses in der Auguststraße 62 Klaus Hartung Das Jüdische Krankenhaus - Glanz und Schatten einer 75jährigen Geschichte Eine Vorbemerkung zum Beitrag »Zerstörte Fortschritte» Dagmar Hartung-von Doetinchem Zerstörte Fortschritte 75 1. Das neue Haus - »weit aus der Stadt« 75 Der 22. Juni 1914: Einweihung im Wedding 75 Ein Gang durch das neue Gebäude 76 Verwaltungsgebäude und Poliklinik 76 Das Elauptkrankengebäude 78 Das Eierz des Krankenhauses - Funktionstrakt und Operationssaal Der gynäkologische Pavillon 83 Das Infektionshaus 84 Die Pathologie 85 Mildtätigkeit und Moderne? 86 Der Erste Weltkrieg 91 Kriegswirtschaft und Lazarett 91 Das Operationsbuch 92 Kriegserkrankungen auf der Inneren Abteilung 94 Ein Operationssaal auf Rädern 97 »Judenzählung« 98 Unerschütterliche Geduld 100 Das Schwesternheim 104 Die Ärzte 106 James Israel 106 Ferdinand Karewski 112 Hermann Strauß 114 Siegmund Gottschalk 117 2.14 Jahre »Normalität! 118 Hoffnung und Not 119 »Nachkrieg« im Krankenhaus 119 Finanzielle Sorgen und gesundheitliches Elend 119 »Im Jüdischen« 121 »Es war ja ganz streng mit dem Essen« 121 »Schließung der Abteilung auf Gemeindevorstandsbeschluß wegen zu hoher Unterhaltskosten 123 Jüdische und andersgläubige Kranke 124 »So habe ich angefangen, den Fahrstuhl zu fahren« 125 »Irgendwie gibt es immer noch einen Weg zu retten« 126 Finanzen, Bettenzahl, Belegung 127 Die »guten« Jahre von Weimar 127 Der Gemeindezuschuß 130 Jüdische Patienten 130 Pflanzschule für jüdische Ärzte 130 Hermann Steinitz: Assistent bei Prof. Strauß von 1925 bis 1929 131 Kurt Nemrow: Assistent bei Sanitätsrat Karl Adel von 1930 bis 1934 132 Die dirigierenden Ärzte der Inneren und der Chirurgischen Abteilung 135 Hermann Strauß 135 Paul Rosenstein Die soziale Komponente der Medizin 140 »Das Krankenhaus war jüdisch, ja, aber nicht soo religiös« 142 14 Jahre Normalität? 144 3. Das Krankenhaus im Nationalsozialismus 146 Einschränkung und Aufwertung 148 »Non possemus parlare« 148 Zufluchtsstätte der Ärzteelite 151 »Wir lebten wie in einer Oase« 154 Verfolgung und Gerüchte - das Jahr 1938 157 Approbationsentzug 157 November 1938 158 Gerüchte I59 KZ-Opfer im Krankenhaus 160 Polizeistation 164 Zwangsemigration - Auswanderung 164 Kriegsbeginn 169 Personalwechsel - die Anzeichen der Krise 169 Krieg 172 Plünderung des Krankenhauses 174 Die Deportationen - Oktober 1941 bis März 1943 178 Rausgehen mit und ohne »Stern« 180 Die »Ordner« 182 Die »Transportreklamationsstelle« im Jüdischen Krankenhaus 182 Die »Psychiatrische Abteilung« - Sammelstelle für jüdische Geisteskranke in Deutschland 184 Die Deportationen von Angestellten der »Jüdischen Kultusgemeinde« 186 27. Februar 1943: »Fabrikaktion« 189 Die Liquidation der Jüdischen Gemeinde Berlins und der »Reichsvereinigung der Juden in Deutschland« 191 Die »Neue Reichsvereinigung« 194 Die Gestapo in der Pathologie des Jüdischen Krankenhauses 196 Bilder des Endes 197 Nach der »Fabrikaktion« zur Arbeit ins Jüdische Krankenhaus 198 Als Zwangsarbeiter ins Jüdische Krankenhaus: Günther Rischkowsky 200 Patient im Jüdischen Krankenhaus und getürmt: Paul Safirstein 202 Als Gefangener im Sammellager und in der Pathologie des Jüdischen Krankenhauses: Eugen Hermann-Friede Flucht aus dem Krankenhaus: Charlotte Holzer 205 Die deportierten Ärzte und Krankenschwestern in Theresienstadt und Auschwitz 207 Die Befreiung durch die Rote Armee 213 4. >. nach dem Krieg, da mußte man ja nicht mehr wegt 216 Daniel S. Nadov / Manfred Stürzbecher Walter Lustig 221 Gerhard Männer/Albrecht Hasinger Oie Entwicklung des Krankenhauses nach 1945 - die Übernahme als Stiftung bürgerlichen Rechts 227 Maria Brauner Das Hermann-Strauß-Hospital 235 Uri Schachtel Das Jüdische Krankenhaus heute 237 Anhang Anmerkungen Bildquellennachweis ISBN 9783926175618 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 347.

-

Die Heiteretei

Verlag: Berlin und Weimar: Aufbau Verlag, 1978

Sprache: Deutsch

Anbieter: Andrea Ardelt, Großräschen, Deutschland

Erstausgabe

EUR 5,95

Währung umrechnenEUR 30,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb18 cm, kart., 1. Auflage. 297 Seiten , Einbandkanten teils bestoßen, Seiten leicht gebräunt, ansonsten guter Zustand, 'Auch zum Grüner Markt, Dorle?' 'Noch ein bißle weiter, bis zum Zainhammer. Und sagt, Frau Dorin, ob Ihr was hin zu bestellen habt. Vielleicht wieder was an den Herrn Faktor? Und dann gebt's schnell. Dort wird man immer auch länger aufgehalten, als nötig wär. Und zu spät in der Nacht mag ich auch nicht.' .(aus dem Buch) 1n3a Altersfreigabe FSK ab 0 Jahre Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 190.

-

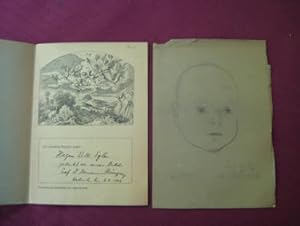

Gedenktag-Kalender

Verlag: um, Heidelberg, 1945

Anbieter: ANTIQUARIAT H. EPPLER, Karlsruhe, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 45,00

Währung umrechnenEUR 19,95 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 1. Auflage. 8° Erste Auflage, ca. 30 S. OBroschur. Bilder von Ludwig Richter. ----------------- gutes Ex. , vorne Namenseintrag für Hagen Willi Egler, innen 2 hs. Eintragungen zu H.W. Egler, BEILIEGT: ORIGINAL-BLEISTIFT-Zeichnung v. Willi Egler (Kinderkopf betitelt "Mario", signiert v. Willi Egler 8.Okt. 1946, ca. A5-Format, angerändert --------- (Willi Egler, Maler Diedelsheim bei Bretten) ------------ (Willi Egler 1887-1953; Willi Egler, so schreibt sein Freund Hubert Doerrschuk im Nachruf der BNN, "lebte immer genau so, wie er wollte", unterwarf sich keinen Konventionen. Auch machte er sich über den Begriff "Kunstmaler" lustig. Dennoch hat er zusammen mit seinen beiden jüngeren Brüdern - Carl war Bildhauer, Ludwig Musiker - das Kulturleben in der Badischen Residenz stets entscheidend beeinflusst. Zwischen 1925 und 1933 gehörte er zu den meist beschäftigten Künstlern in Karlsruhe. Aber auch nach der nationalsozialistischen "Machtergreifung" hatte Willi Egler viel zu tun. So entstanden in dieser Zeit große Wandbilder zum Thema Ernährung, etwa 1937 das "Erntebild" oder 1940 das Gemälde "Brot". Er bemalte in dieser Zeit Wände in der Neuen Universität Heidelberg, in einem Speisesaal, in einer Kaserne und anderen Staatseinrichtungen.

-

Du musst den Mond fragen. Märchen und wundersame Geschichten vom Wünschen und Verwandeln

Anbieter: Antiquariat UPP, Sinzing, Deutschland

Erstausgabe

EUR 23,00

Währung umrechnenEUR 35,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbGebunden - Halbleinen. Zustand: wie neu. 1. Auflage. Ecken minimal gestaucht/berieben, sehr guter Zustand! Umschlagtext Es war einmal ein Mädchen, das gab seine Wünsche dem Wind. Wenn sie einen Wunsch hatte, schrieb sie ihn einfach auf einen Zettel und warf den Zettel zum Fenster hinaus, wenn der Wind blies. Sie bat niemals um etwas und jammerte nicht, sie ging nicht umher mit schwerem Herzen, wenn sie nicht hatte, was sie wollte. Sie gab ihre Wünsche dem Wind, und dann dachte sie nicht mehr daran. Da war es schon fast so gut, als wären die Wünsche erfüllt. Wünschen, verwünschen, verzaubern, verwandeln - Wünsche sind die reine Magie! Sibylle Sailer hat Geschichten gesammelt, die von dieser ganz besonderen Kraft erzählen, klassische und moderne, bekannte und weniger bekannte Texte, Volksmärchen und Erzählungen, mal lustig, mal literarisch, mal weise und mal versponnen, aber immer wundervoll! Wunsch-Texte von Hans Christian Andersen, Ludwig Bechstein und den Brüdern Grimm, von Astrid Lindgren, A.A. Milne und Erwin Moser, von Italo Calvino, Michel Tournier und vielen anderen, zauberhaft illustriert von Tilman Michalski. In deutscher Sprache. 160 pages. 28 x 22 x 1,8 cm.

-

Wien. Von Hermann Bahr. Mit acht Vollbildern.

Verlag: Stuttgart; Carl Krabbe Verlag / Erich Gussmann (1907)., 1907

Sprache: Deutsch

Anbieter: Fundus-Online GbR Borkert Schwarz Zerfaß, Berlin, Deutschland

Erstausgabe

EUR 45,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 136 Seiten; Frontispiz; Illustrationen; graph. Darst.; 17,5 cm; fadengeh. Halbleinenband. Gutes Exemplar; nachgebunden / der rückengoldgepr. Einband geringfügig berieben; innen Seiten minimal nachgedunkelt. - (EA). - Professor Dr. Josef Redlich (gewidmet). - Hermann Anastas Bahr (* 19. Juli 1863 in Linz, Kaisertum Österreich; 15. Januar 1934 in München) war ein österreichischer Schriftsteller, Dramatiker sowie Theater- und Literaturkritiker. Er gilt als geistreicher Wortführer bürgerlich-literarischer Strömungen vom Naturalismus über die Wiener Moderne bis hin zum Expressionismus. . Hermann Bahr war, insbesondere durch seine kritischen Schriften, ein bedeutender Literatur- und Kulturtheoretiker der Jahrhundertwende im deutschsprachigen Raum und wesentlich an der Definition neuer Stilrichtungen beteiligt. Er verfasste im Laufe seines Lebens über vierzig Theaterstücke, neun Romane, vierzig Bände kritische Schriften sowie eine Autobiographie. Bahr war mit vielen bedeutenden Personen seiner Zeit in persönlichem Umgang: In Wien mit Schnitzler, Altenberg, Hofmannsthal, Mahler, Klimt, Otto Wagner, Max Burckhard, Bertha Zuckerkandl, Josef Kainz, Richard Strauss, Stefan Zweig, Egon Friedell, Koloman Moser, Theodor Herzl, Viktor Adler, Josef Redlich u. a., in Salzburg mit Andreas Latzko. In Deutschland mit Arno Holz, Johannes Schlaf, Oscar A. H. Schmitz, Otto Julius Bierbaum, Frank Wedekind, Wolfgang Heine, Gerhart Hauptmann, Samuel Fischer, Max Reinhardt, Otto Brahm, Thomas Mann, Heinrich Mann. International unter anderem mit Ibsen, Émile Zola, Gabriele D'Annunzio, Eleonora Duse, George Bernard Shaw und Ethel Smyth. . (wiki) // In Europa weiss man von Wien, dass dort immer Sonntag ist, immer am Herd sich der Spiess dreht. Ferner: dass es ein Capua der Geister ist - man lebt in halber Poesie, gefährlich für die ganze. Ferner noch etwa die Namen einiger Walzer von Lanner und Strauss; einer heisst: "Das Leben ein Tanz"; ein anderer: "Lustig lebendig"; ein anderer: "Heiter auch in ernster Zeit". Ferner vielleicht noch ein paar solcher Refrains: "Der Wiener geht net unter"; oder: "Ewi nur ka Traurigkeit g'spürn lassen"; oder: "Allerweil fidel". Und also: dass es "halt" die Stadt der Backhendel, der feschen Fiaker und der weltberühmten Gemütlichkeit ist. Diesen Ruf einer glücklich in Ton und Tanz eingewiegten Stadt von harmlosen, ein bisschen liederlichen, nicht sehr tätigen, nicht sehr tüchtigen, aber guten und lieben Menschen hat es draussen bewahrt. Wem aber verhängt ist, hier zu leben, der begreift das nicht. Er ist voll Zorn. Es klingt schon anders, wenn Metternich sagt: Auf der Landstrasse fängt Asien an. Oder wenn Moriz Hartmann ins Grab einem Freunde nachruft: Er starb an Wien. Und wenn Kürnberger wettert, es können "nur die fremden Touristen gewesen sein, welche den abgeschmackten Ruf der Gemütlichkeit über Wien ausgössen", wenn er es "die Zone süddeutscher Laxheit multipliziert mit slavi-scher Liederlichkeit und zum Quadrat erhoben durch geistliche und weltliche Missregierung hundertjähriger Dalai Lama-Absolutie" nennt, wenn er sich gegen "die Indolenz, die Frivolität, die Gemeinheit, die sittliche Verkommenheit, die namenlose Bubenhaftig-keit, den Lustfrevel, die Zotengier, den Schmutzfanatismus, den Bildungshass, die verstockte, verluderte, sich selbst bejahende, absolute Lumpenhaftigkeit" der dennoch geliebten Stadt immer wieder erzürnt. Der dennoch geliebten Stadt. Das nämlich ist wienerisch. Hört man den Wiener, so muss hier zu leben ein Fluch sein. Aber keiner wandert aus. Er schimpft, er raunzt, er höhnt, je nach seiner Art. Aber er bleibt. Es scheint, dass er von der so geschmähten, so verhassten Stadt dennoch nicht lassen kann. (Seite 7 / 8) Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 550 Staedte und Landschaften; hrsg. von Leo Greiner. (1. Auflage).