werke von ingeborg bachmann, Signiert (12 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (6)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (6)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (12)

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Phönix. Erzählungen.

Verlag: Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt DVA, 1981

ISBN 10: 3421060533 ISBN 13: 9783421060532

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb21 cm. Englische Broschur. Zustand: Gut. Erstausgabe. 152 Seiten. Mit einer Widmung von Erwin Orthmann (10.3.1989) für den Lyriker Ernst Günther Bleisch. Guter Zustand. Aus der Bibliothek des Lyrikers Ernst Günther Bleisch, dem ehemaligen Leiter des Münchner "Seerosenkreises". - Edwin Ortmann (* 5. März 1941 in München) ist ein deutscher Schriftsteller und Übersetzer. Leben Edwin Ortmann ist der Sohn eines Juristen und wuchs in München auf, wo er das Gymnasium und eine Sprachenschule absolvierte. Er hielt sich studienhalber in Großbritannien, Frankreich und Spanien auf. Er arbeitete als Mini-Car-Fahrer, Hilfsarbeiter, Impresario usw., um sein Studium und später sein Schreiben zu finanzieren. Nachdem er als Übersetzer für die Sorbonne gearbeitet hatte, ließ er sich 1965 als freier Übersetzer und Journalist in München nieder. Er trat u.a. mit Essays zur lateinamerikanischen Literatur hervor. Ab Beginn der Achtzigerjahre veröffentlichte Ortmann auch literarische Werke. 1980 nahm er am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teil. Er lebt heute in München und auf Formentera. Edwin Ortmann ist Verfasser von Romanen, Erzählungen, Essays und Hörspielen. Daneben übersetzte er bis 1981 aus dem Englischen, Französischen und aus dem Spanischen. Edwin Ortmann gehörte dem Verband Deutscher Schriftsteller und dem Verband Deutschsprachiger Übersetzer Literarischer und Wissenschaftlicher Werke an. Ab 1981 war er Vorstandsmitglied des Förderkreises Deutscher Schriftsteller in Bayern. 1981 erhielt er ein Stipendium des Deutschen Literaturfonds, 1993 war er Stadtschreiber von Semur-en-Auxois. (Wilkepedia). Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 300.

-

NORA GOMRINGER (1980) schweizerisch-deutsche Lyrikerin, Rezitatorin und Gewinnerin des Ingeborg-Bachmann-Preises 2015

Anbieter: Herbst-Auktionen, Detmold, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 145,00

Währung umrechnenEUR 8,50 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbALDONA KUT - LIDLAMELLE : ROLETY POWIEK , von Nora Gomringer. Hardcover : 160 pages ISBN-10 : 386833100X ISBN-13 : 978-3868331004 Product Dimensions : 15.7 x 3 x 33.5 cm Publisher : modo Verlag, 1. Auflage / ERSTAUSGABE (8 Mar. 2012) Language: : German, English , von NORA GOMRINGER eigenhändig signiert (INHALT : Aldona Kut ist keine Künstlerin, die eingleisig denken würde. Hat doch die 1976 geborene Kut mit Modedesign, Malerei, Bildhauerei und Architektur eine ganze Reihe von Studiengängen absolviert und ist gewohnt, die Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Ihre Arbeit tangiert so immer das Performative, Skulpturale und Soziale zugleich. Auch ihr Katalog, der anlässlich ihres Stipendiumaufenthaltes im Internationalen Künstlerhaus Villa Concordia Bamberg erscheint, spielt mit diesem Möglichkeitssinn. Das Buch ist ein Leporello mit einer Länge von insgesamt 11,60 Metern. Dieses zusammenhängende Band fordert die Interaktion des Lesers beim Blättern heraus: So lassen sich neue Bildstrecken erzeugen, neue Seiten nebeneinander legen; das Buch kann aber auch als ein ganzes Band betrachtet werden. Die Falte leitet sich unmittelbar aus Aldona Kuts Werk ab, aus ihren Modeentwürfen, aber auch ihren Papierarbeiten und Bildern. Und eigentlich lassen sich Kuts Werke kaum als flach vorstellen, sie haben Körper. Die Bilder, Tuschearbeiten, Faltungen und Arbeiten auf Papier behandeln immer räumliche Situationen. Sie sind hier als einzelnes Werk und zugleich als Installationsansicht dokumentiert. Die Lyrikerin Nora Gomringer, die künstlerische Leiterin der Villa Concordia ist, reagiert auf Kuts Kunst auf denkbar adäquate Weise. Sie wird poetisch. In ihrem Gedicht für diese Publikation entwirft sie einen Sprachraum, der sich aus Linie, Silhouette, Kontur, Konstrukt und Fläche aufbaut und der Falte ihr Geheimnis belässt. Die Dichterin, die im Wort behaust ist, kleidet sich in die Schrift. Es ist eine außergewöhnliche Augen- und Ohrlust, die die beiden Künstlerinnen hier schaffen.).

-

EUR 28,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Gut. 3. Auflage. 230 (10) Seiten. 21 cm. Umschlaggestaltung: Manja Hellpap und Lisa Neuhalfen. Sehr guter Zustand. Frisches Exemplar. Wie ungelesen. Dieses Konzert wird ihr Leben verändern! Ein grandioser polyphoner Roman über die bizarren Wendungen des Schicksals, über den Zufall und die unvermutete Eingebung, etwas zu ändern. Die plötzliche Stille ist lauter als ein Paukenschlag: Mitten in einer atemberaubenden Interpretation der Hammerklaviersonate bricht der international gefeierte Starpianist Marek Olsberg abrupt sein Spiel ab. Mit den Worten »Das war's« schließt er den Klavierdeckel und verlässt den Saal. Olsbergs unvorhergesehene Tat wird allerdings nicht nur sein eigenes Leben in neue Bahnen lenken. Er ist eine von vielen Hauptfiguren in Alain Claude Sulzers neuem Roman. Da ist z. B. Olsbergs Agent, der sich mit seinem neuen Freund schon auf dem Weg zur Philharmonie in die Haare bekommt. Da ist Sophie, die erst während des Konzerts begreift, dass ihre letzte Liebe inzwischen mit ihrer Nichte Klara angebändelt hat, und die sich deswegen ein Gläschen zu viel gönnt. Da ist Esther, die ihre frisch geschiedene Freundin mit dem Olsberg-Konzert aufmuntern will und die bei der außerplanmäßig frühen Rückkehr vom Konzert bemerken muss, dass ihr Mann nicht daheim ist. Dafür aber sein Handy mit einer befremdlichen Nachricht seiner Assistentin Sabine . Alain Claude Sulzer gelingt ein bewegender Roman, in dem sich auf engstem Raum eine Fülle menschlicher Schicksale entfaltet. Ein Buch voll unvermuteter Wendungen und existentieller Tiefe.Als habe das abgebrochene Klavierspiel eine Schwingung ausgelöst, die das Leben aller, die dabei waren, in Bewegung bringt. «Alain Claude Sulzer ist ein ausgezeichneter Erzähler.» Christine Westermann. «Einer der stilsichersten, subtilsten und gleichzeitig eigenwilligsten Prosaautoren der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur.» Die Welt. «Sulzer rührt an den Kern des Tragischen.wie Leid wieder zu Schuld wird. Hervorragend.ein großer Erzähler.» Oliver Jungen. - Alain Claude Sulzer (* 17. Februar 1953 in Riehen ist ein Schweizer Schriftsteller und Übersetzer. Leben: Sulzer absolvierte eine Ausbildung zum Bibliothekar und war später als Journalist tätig. Seit den 1980er Jahren veröffentlicht er eigene literarische Texte, vorwiegend Prosa. Daneben hat er einige Werke aus dem Französischen übersetzt. 1990 nahm er am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teil; von 2008 bis 2011 war er Mitglied der dortigen Jury. Mit seinen Romanen Aus den Fugen und Unhaltbare Zustände kam er 2012 resp. 2019 auf die Shortlist für den Schweizer Buchpreis. Er ist Mitgründer des PEN Berlin. Sulzer lebt heute in Basel, im elsässischen Vieux-Ferrette und in Berlin. . . . . Aus: wikipedia-Alain_Claude_Sulzer. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 385 Roter Pappband mit grüngeprägten Rückentiteln und Schutzumschlag.

-

Original Autogramm Peter Wawerzinek /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blanko-Postkarte von Peter Wawerzinek mit schwarzem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "18-2-2011", Randknick /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Peter Wawerzinek (* 28. September 1954 in Rostock als Peter Runkel)[1] ist ein deutscher Schriftsteller. Der Name ?Wawerzinek? leitet sich vom polnischen Wort 'wawrzynek' (Seidelbast) ab, einer Pflanze, die zur Papierherstellung verwendet wurde und aus der Wawerzinek seinen Bezug zum Medium Literatur ableitet.[2] Peter Wawerzinek wurde von seinen Eltern mit seiner ein Jahr jüngeren Schwester 1957 in ihrer Wohnung in Rostock zurückgelassen. Die Eltern sind in einer Nacht-und-Nebel-Aktion in den Westen gegangen. Nachdem man die Kinder, nach 5 Tagen, in der völlig verwahrlosten Wohnung fand, verbrachte Wawerzinek getrennt von seiner Schwester zehn Jahre in staatlichen Kinderheimen, bis er von einem Lehrerehepaar adoptiert wurde und in verschiedenen Orten an der Ostsee aufwuchs.[3] Nach dem Schulbesuch absolvierte Wawerzinek eine Lehre als Textilzeichner. Er leistete seinen Militärdienst bei der NVA ab; 1978 zog er nach Ost-Berlin. Dort begann er ein Studium an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, das er jedoch nach zwei Jahren abbrach. Anschließend jobbte er in verschiedenen Berufen, unter anderem als Briefträger und Kellner bei der Mitropa. In den Achtzigerjahren war er als Performance-Künstler und Stegreif-Poet aktiv und in der Literaturszene am Berlin-Prenzlauer Berg bekannt, wo er unter anderem im Nachbarschaftsprojekt Hirschhof auftrat[4]. Von 1988 bis 1990 unternahm er gemeinsam mit Matthias Baader Holst eine Tournee durch die DDR.[5] Er ist seit 1998 Mitglied im PEN-Zentrum Deutschland und Mitgründer des PEN Berlin.[6] Nach der Wende veröffentlichte er als erstes eine Sammlung von Parodien zur DDR-Literatur, danach skurrile, experimentelle Prosatexte über einen Außenseiter der DDR-Gesellschaft. Weitere Werke Wawerzineks sind stark autobiografisch geprägt und haben die Heimatregion des Autors - Mecklenburg-Vorpommern - zum Thema. Wawerzinek schreibt auch Hörspiele und journalistische Texte. Sein Durchbruch gelang Wawerzinek mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis 2010 für seinen damals noch unveröffentlichten Roman Rabenliebe. Seine Alkoholsucht, die er ab 2003 therapeutisch bekämpfte, verarbeitete Wawerzinek in seinem Roman Schluckspecht (2014). Beim Ingeborg-Bachmann-Preis 2015 hielt der Autor eine stark autobiografisch getönte Eröffnungsrede. Dabei bezeichnete er Klagenfurt als seine ?literarische Geburtsstadt? Wawerzinek schreibt auch Beiträge in den Tagesmedien, so etwa in den Tageszeitungen Berliner Zeitung, junge Welt und Tagesspiegel. Preise und Auszeichnungen Wawerzinek erhielt 1991 das Bertelsmann-Stipendium beim Ingeborg-Bachmann-Preis und den Deutschen Kritikerpreis für Literatur, 1993 ein Stipendium des Deutschen Literaturfonds sowie den Hörspielpreis der Akademie der Künste (Berlin) für Nix. Er war außerdem Stipendiat des Heinrich-Böll-Hauses in Langenbroich (Eifel) und erhielt 2003 und 2021 das Alfred-Döblin-Stipendium der Berliner Akademie der Künste in Wewelsfleth. Mit dem Text Kleines Seebeben gewann er im Jahr 2007 den ?wolfgang see literatur Wettbewerb?[7] und war drei Monate lang ?Seeschreiber? des Wolfgangsees. Der Roman Rabenliebe gelangte auf die Shortlist des Deutschen Buchpreises. Wawerzinek war 2011 fünf Monate lang Stadtschreiber in Klagenfurt, 2012 Stadtschreiber in Jena, 2015 Magdeburger Stadtschreiber[8] und ab Juni 2016 für ein halbes Jahr der Dresdner Stadtschreiber.[9] Für 2019/2020 wurde ihm ein Literaturstipendium in der Villa Massimo in Rom zuerkannt.[10] /// Standort Wimregal GAD-10.087 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Das Haus der dunklen Krüge. Roman.

Verlag: Wien : Buchgemeinschaft Donauland Kremayr & Scheriau und die angeschlossenen Buchgemeinschaften ohne Jahresangabe, ca. 1974., 1974

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Signiert

EUR 36,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Wie neu. Lizenzausgabe des Adam Kraft Verlags. 478 (2( Seiten. 21 cm. Schutzumschlag: Karl Rendl. Mit einer eigenhändigen Widmung von Gertrud Fussenegger für Beate Kayser, der Feuilletonchefin der Münchner TZ. Sehr guter Zustand. Neues Exemplar. Wie ungelesen. Aus der Bibliothek von Dr. Beate Kayser, der früheren Feuilletonchefin der Münchner TZ. - Das Haus der dunklen Krüge ist ein Roman von Gertrud Fussenegger (19122009), der 1951 erstmals veröffentlicht wurde. . Rezension: In einer Rezension der Romanfortsetzung Bourdanins Kinder gab Dieter Borchmeyer 2002 in der Frankfurter Allgemeine Zeitung die folgende Einschätzung des 50 Jahre zuvor erschienenen ersten Teils: Als böhmische Buddenbrooks" haben ihn Kritiker wie Werner Ross bezeichnet. Der Vergleich mit Buddenbrooks" hat dem Haus der dunklen Krüge" freilich eher geschadet als genützt. Seit langem ist es um dieses Haus recht still geworden. Das verwundert angesichts der erzählerischen Spannung des Romans, in dem die Seelengeschichte des Bürgertums im neunzehnten Jahrhundert in der Geschichte einer böhmischen Familie eingefangen, die Erstarrung und der Verfall ihres von einem immer hohleren Ehrbegriff überwölbten Wertekanons facettenreich gespiegelt wird. Die Vergegenwärtigungskunst der Autorin, welche Personen und Gegenstände stets präzise im Zeitmilieu ortet, weist eher zurück auf den französischen Gesellschaftsroman des neunzehnten Jahrhunderts als auf die spezifisch deutsche Romantradition. Was am Haus der dunklen Krüge" heute mehr denn je bewegt, ist die tiefe Fremdheit zwischen den Geschlechtern, der Kreuzweg der Frau in der Geschichte der bürgerlichen Familie, die dauernde Verletzung ihrer Sensibilität in einer von männlicher Macht und spezifisch männlichen Wertvorstellungen geprägten Gesellschaft." In der Romanfortsetzung werden laut Borchmeyer dann auch die im Haus der dunklen Krüge noch verschleierten" autobiographischen Bezüge beider Werke deutlich: daß es die eigene Familie der Autorin ist, die sie da, wenn auch in fiktionalem Gewande, noch einmal beschwört". Das Haus der dunklen Krüge bildet den Mittelteil der Böhmischen Trilogie, zu der auch die Romane Die Brüder von Lasawa (1948) und Das verschüttete Antlitz (1957) gehören. Aus: wikipedia-Das_Haus_der_dunklen_Krüge. . . . . -- Gertrud Fussenegger (* 8. Mai 1912 in Pilsen, Böhmen, Österreich-Ungarn; 19. März 2009 in Linz), (vollständiger Name Gertrud Anna Fussenegger, auch Gertrud Dietz bzw. Dorn, Pseudonym Anna Egger war eine österreichische Schriftstellerin. Aufgrund ihres Wirkens in der Zeit des Nationalsozialismus blieb Fussenegger bis zu ihrem Tod umstritten. Leben: Fussenegger wurde als Tochter des k.u.k. Offiziers Emil Fussenegger geboren und wuchs in Neu Sandez (Galizien), Dornbirn und Telfs auf, ehe sie nach dem Tod ihrer Mutter 1926 wieder nach Pilsen (zu dieser Zeit Tschechoslowakei) zog, wo sie im Sommer 1930 ihre Matura ablegte. Anschließend studierte sie zunächst an der Universität Innsbruck und in München Geschichtswissenschaft, Kunstgeschichte und Philosophie und wurde 1934 in Innsbruck bei Harold Steinacker zum Dr. phil. promoviert. Bereits im Mai 1933 trat sie angeblich der österreichischen NSDAP bei. Nachdem sie bei einer Demonstration im Mai 1934 in Innsbruck das Horst-Wessel-Lied gesungen und den Hitlergruß dargeboten hatte, wurde sie zu einer Geldstrafe verurteilt. Im Februar 1935 gehörte sie noch einer österreichischen NS-Studentinnengruppe an, wechselte aber im November desselben Jahres ins Deutsche Reich. Nach dem Anschluss Österreichs" beantragte sie am 4. August 1938 die Aufnahme in die NSDAP, wurde rückwirkend zum 1. Mai desselben Jahres aufgenommen (Mitgliedsnummer 6.229.747) und huldigte Hitler mit einem Hymnus. Später lebte sie in München, von wo sie 1943 wegen der Bombardierungen mit den Kindern nach Hall in Tirol übersiedelte. 1961 zog sie nach Leonding bei Linz. In erster Ehe war sie von 1935 bis zur Scheidung 1947 mit dem Bildhauer Elmar Dietz verheiratet, in zweiter Ehe (seit 1950) mit dem Bildhauer Alois Dorn. Da meine zweite Ehe nur standesamtlich geschlossen war, war ich sehr lange von den Sakramenten ausgeschlossen. Das habe ich als tief schmerzlich empfunden, doch es war ein Schmerz, der auch sehr fruchtbar für mich geworden ist. Nur so ist mir die ganze Kostbarkeit der Eucharistie bewusst geworden. Ich kann es nicht bedauern, dass ich in jener Zeit oft bittere Tränen vergossen habe. Genau genommen war ich beschenkt durch das Verbot." Sie hatte vier Kinder Ricarda, Traudi, Dorothea und Raimund aus erster Ehe, einen zweiten Sohn, Lukas, aus der zweiten Ehe. Gertrud Fussenegger war Mitglied des Österreichischen P.E.N. Clubs, der Humboldt-Gesellschaft, der Sudetendeutschen Akademie und Ehrenmitglied des österreichischen Schriftstellerverbandes. In den Jahren 1977 bis 1979 und 1984 bis 1985 war sie Jury-Mitglied beim Ingeborg-Bachmann-Preis in Klagenfurt. 1991 war sie Jury-Mitglied beim Franz-Grillparzer-Preis der Alfred Toepfer Stiftung F.V.S., was zu heftigen Kontroversen wegen ihrer und des Stifters Vergangenheit führte. 1978 erhielt sie die Humboldt-Plakette als Ehrengabe verliehen. Der Nachlass ihrer Werke befindet sich im Oberösterreichischen Literaturarchiv im Stifterhaus in Linz. Nachkriegszeit: In der Sowjetischen Besatzungszone wurden ihre Schriften Der Brautraub (1939) und Böhmische Verzauberungen (1944) auf die Liste der auszusondernden Literatur gesetzt. Auch in Wien wurden 1946 einige ihrer Werke auf die Liste der gesperrten Autoren und Bücher" gesetzt. Noch 1952 schrieb Fussenegger ganz in der Terminologie der nationalsozialistischen Rassenlehre , sie gehöre einer Rasse an, die hellhäutig, helläugig, empfindlich gegen die Wirkung des Lichts, ein Mischtyp aus nordischen und dinarischen Zügen" zu sein scheine. In der Nachkriegszeit setzte sich Fussenegger immer wieder mit der deutschen Schuldfrage auseinander. Der Literaturwissenschaftler Klaus Amann bezeichnete ihre Autobiographie von 1979 Ein Spiegelbild mit Feuersäule als insgesamt ein pei.

-

Original Autogramm Sten Nadolny /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 25,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Blankopostkarte mit aufmontiertem Zeitungsfoto von Sten Nadolny bildseitig mit blauem Kuli signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Sten Rudolf Alexander Nadolny [ste?n na'd?lni] (* 29. Juli 1942 in Zehdenick, Landkreis Templin, Provinz Brandenburg) ist ein deutscher Schriftsteller. Sein größter Erfolg ist der Bestseller Die Entdeckung der Langsamkeit. Sten Nadolny ist der Sohn eines Schriftstellerehepaares. Er wuchs in Chieming am Chiemsee auf, wo sein Großvater mütterlicherseits, der Maler Alexander Peltzer, im Jahr 1932 ein Haus gebaut hatte, das heute am Isabella-Nadolny-Weg liegt. Der Vater Burkhard Nadolny, Sohn des Diplomaten Rudolf Nadolny, war ein Schriftsteller im Umfeld der Gruppe 47, dessen Werke allerdings nie großen Anklang beim Publikum fanden. Erfolgreicher wurde später die Mutter Isabella Nadolny mit ihren Familienromanen. Sten Nadolny wollte keinesfalls den Beruf der Eltern ergreifen. Schon in seiner Jugend zeigte er allerdings Interesse für den britischen Polarforscher John Franklin, der später die Hauptfigur seines erfolgreichsten Romans werden sollte.[1] Studium und erste Tätigkeiten Nach dem Abitur in Traunstein ließ sich Nadolny zum Reserveoffizier ausbilden; er besuchte u. a. die Heeresoffizierschule III in München.[2] Im Anschluss studierte er Mediävistik und Neuere Geschichte sowie Politikwissenschaft in München, Tübingen, Göttingen und Berlin. 1976 wurde er an der Freien Universität Berlin bei Thomas Nipperdey zum Thema Abrüstungsdiplomatie 1932/1933 promoviert. Sein Großvater Rudolf Nadolny hatte 1932/1933 die deutsche Delegation auf der Genfer Abrüstungskonferenz des Völkerbunds geleitet. Während des Studiums kam Nadolny auch in Kontakt mit der Studentenbewegung der 1960er Jahre, von deren Ideen er sich zuerst eingenommen zeigte, um sie nach ihrer Radikalisierung umso entschiedener abzulehnen und etwa im Roman Selim oder Die Gabe der Rede rückblickend als ?APO-Krankheit? zu bezeichnen.[1] Im Anschluss an sein Studium wurde Nadolny Studienrat für Geschichte am Hans-Carossa-Gymnasium in Berlin-Spandau.[3] Den Lehrerberuf gab er jedoch schon bald wieder auf, um nach Zwischenstationen als Taxifahrer und Vollzugshelfer im Gefängnis 1977 ins Filmgeschäft einzusteigen.[4] Als Aufnahmeleiter war Nadolny unter anderem an den Berliner Filmszenen von James Bond 007 - Octopussy beteiligt.[1] Nadolny wollte Filmregisseur werden, erhielt jedoch ein Stipendium für ein Drehbuchexposé. Der geplante Film Netzkarte wurde nie realisiert, stattdessen verarbeitete Nadolny den Stoff zu seinem ersten Roman.[4] Literarisches Schaffen Das Percy Warberger-Trio (von links): Harald Eggebrecht, Michael Winter und Sten Nadolny; 1995 bei einer Lesung bei Otto Stender in der Georgsbuchhandlung in Hannover Als Nadolny 1980 mit 38 Jahren beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb antrat, war dies sein erster großer Auftritt auf der literarischen Bühne.[1] Er las Kopenhagen 1801, das fünfte Kapitel des drei Jahre später erschienenen Bestsellers Die Entdeckung der Langsamkeit. Das Buch beschreibt, angelehnt an das Leben des Polarforschers John Franklin, den Werdegang eines Menschen, der ungemein langsamer ist als der Rest der Welt und trotz oder gerade wegen seiner Langsamkeit seinen Weg geht und ein berühmter Kapitän und Entdecker wird. Nadolny erhielt den Ingeborg-Bachmann-Preis, teilte das Preisgeld von 14.000 Mark allerdings unter sämtlichen Teilnehmern auf, um, wie er begründete, ?den Wettbewerb zu entbittern?.[5] Noch vor Die Entdeckung der Langsamkeit erschien 1981 Nadolnys Erstling, der Roman Netzkarte. Protagonist des Buchs ist der 30-jährige Studienreferendar Ole Reuter, der eine einmonatige Reise mit der Bundesbahn unternimmt. 18 Jahre später ließ der Autor die inzwischen gealterte Hauptfigur in Er oder ich wieder auferstehen. Dazwischen lagen die Romane Selim oder Die Gabe der Rede (1990), ein Zeitroman über die Bundesrepublik Deutschland mit dem jungen Deutschen Alexander und dem türkischen Gastarbeiter Selim als Protagonisten, und Ein Gott der Frechheit (1994), in dem der Götterbote Hermes in die Gegenwart versetzt wird. Sten Nadolny (links) und Jens Sparschuh, 2009 Gemeinsam mit Harald Eggebrecht und Michael Winter verfasste er unter dem Pseudonym Percy Warberger den Feuilletonroman Das große Spiel oder Im Dickicht der Begehrlichkeiten, der in 53 Folgen in der Süddeutschen Zeitung erschien und 1995 als Buchausgabe veröffentlicht wurde.[6] Mit dem Ullsteinroman aus dem Jahr 2003 schrieb Nadolny die Geschichte der Familie Ullstein und des Ullstein Verlags. In Putz- und Flickstunde. Zwei kalte Krieger erinnern sich (2009) berichten Nadolny und Jens Sparschuh von ihrem Wehrdienst in Ost- und Westdeutschland. 2012 veröffentlichte Nadolny den Roman Weitlings Sommerfrische, in dem er vor dem Hintergrund der Zeitreise eines pensionierten Richters in seine Jugend zahlreiche Details der eigenen Biografie verarbeitete. Wie seine Hauptfigur Weitling lebt auch Nadolny in Berlin und am Chiemsee. 2017 blickte er in Das Glück des Zauberers aus der Perspektive eines Zauberkünstlers und in der Form eines Briefromans auf die Geschichte des 20. Jahrhunderts zurück. 1990 hielt Nadolny an der Ludwig-Maximilians-Universität München die Münchner Poetikvorlesungen. Zehn Jahre später folgten die Poetikvorlesungen an der Georg-August-Universität Göttingen.[7] Er ist Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland. 2020 vergab Sten Nadolny seinen Vorlass an die Monacensia. /// Standort Wimregal GAD-10.417 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

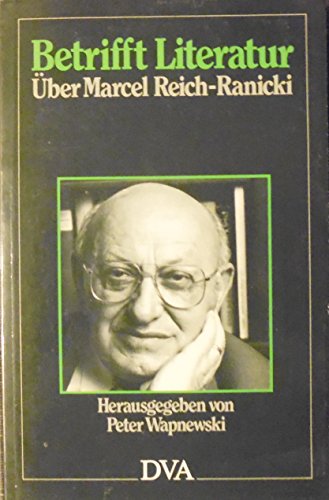

Betrifft Literatur. Über Marcel Reich-Ranicki. Mit einer Bibliographie. Beiträge von Martin Walser, Walter Jens, Hans Werner Richter, Hugo Dittberner, Wolfram Knorr, Ulrich Greiner, Roland Mischke u.a.; Gespräche mit Werner Höfer, Rolf Becker, Hellmuth Karasek, Herlinde Koelbl und Brigitte Blobel sowie Parodien von Hans Christoph Buch, Karl Hoche, Eckhard Henscheid u. Hanns Josef Ortheil.

Verlag: Stuttgart, Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), 1990

ISBN 10: 3421065705 ISBN 13: 9783421065704

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 320,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbIllustrierte Originalbroschur. Zustand: Sehr gut. Erstausgabe. 283 (1) Seiten mit Abbildungen. 20,5 cm. Umschlagentwurf: Reichert Buchgestaltung. Mit einer eigenhändigen Widmung "Der hartnäckigen Kollegin Beate Kayser respektvoll und liebevoll zugeeignet" von Marcel Reich-Ranicki (datiert 2.7. 1991) auf dem Vorsatz. Beiliegend ein maschinengeschrieber Brief (in dem er sich mit Beate Kaysers "Hartnäckigkeit" auseinandersetzt) mit dem Kopf der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und einer handschriftlichen Signatur von Marcel Reich-Ranicki. Sehr guter Zustand. Aus der Bibliothek von Dr. Beate Kayser, der vormaligen Feuilletonchefin der Münchner TZ. Der "Literaturpapst" Marcel Reich-Ranicki, von den einen gelobt, von den anderen geschmäht, versteht es, wie kein anderer, Literatur einem breiten Publikum nahe zu bringen. Im ersten Teil dieses Bandes stellen Literaturwissenschaftler in Reden, Aufsätzen und Essays den Kritiker Reich-Raniki vor; der zweite Teil enthält Interviews, in denen Reich-Raniki über sich selbst und sein Leben mit Büchern und Autoren Auskunft gibt; im letzten Teil befinden sich äußerst witzige Parodien,u.a. von Hans Christoph Buch und Eckhard Henscheid. Peter Wapnewski, geboren 1922 in Kiel, ist Professor der mediävistischen Germanistik (emer.) und Gründungsrektor des Wissenschaftskollegs zu Berlin. Autor von Büchern zur deutschen Dichtung des Mittelalters, wie zur Literatur und Kultur des 19. und 20. Jahrhunderts. Richard Wagner und seiner Kunst sind gewidmet die Titel "Tristan, der Held Richard Wagners" und "Die Szene und ihr Meister" sowie eine Reihe von Aufsätzen. - Marcel Reich-Ranicki [ma?'s?l ??a??ç ?a'n?t?ski] (geboren am 2. Juni 1920 als Marceli Reich in Wloclawek, Polen; gestorben am 18. September 2013 in Frankfurt am Main) war ein deutsch-polnischer Autor und Publizist. Er gilt als einflussreichster deutschsprachiger Literaturkritiker seiner Zeit. Reich-Ranicki war Überlebender des Warschauer Ghettos. 1958 siedelte er in die Bundesrepublik Deutschland über, wo er als Literaturkritiker zuerst bei der Wochenzeitung Die Zeit, dann bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung arbeitete. Er war ein maßgeblicher Kritiker in der Gruppe 47, Sprecher der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises und Initiator der Literatursendung Das Literarische Quartett, die er von 1988 bis 2001 moderierte. Durch legendäre Fernsehauftritte wurde der in der Öffentlichkeit als Literaturpapst" bekannte Reich-Ranicki zudem ein Medienstar. Seine Memoiren Mein Leben (1999, Verfilmung 2009) erhöhten seine Popularität noch weiter; das Buch stand auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste vom 11. Oktober 1999 bis zum 15. Oktober 2000. Reich-Ranicki war verheiratet mit Teofila Reich-Ranicki und Vater des gemeinsamen Sohnes Andrew Ranicki. . Bundesrepublik Deutschland: Während einer Studienfahrt am 21. Juli 1958 in die Bundesrepublik Deutschland blieb Reich-Ranicki in Frankfurt am Main. Seine Frau war zuvor mit dem Sohn Andrzej in den Urlaub nach London gefahren, um eine Ausreise der gesamten Familie in bürokratischer Hinsicht zu erleichtern. Ab August 1958 arbeitete er als Literaturkritiker im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ). Der Feuilletonchef der FAZ, Hans Schwab-Felisch, schlug ihm vor, seinen heutigen Doppelnamen zu verwenden, was dieser ohne zu zögern auch tat. Mitglieder der Gruppe 47, Siegfried Lenz und Wolfgang Koeppen halfen ihm unter anderem, indem sie ihn ihre Bücher rezensieren ließen. Der Leiter der Literaturredaktion der FAZ, Friedrich Sieburg, setzte bald jedoch Reich-Ranickis Ausscheiden aus der Redaktion durch. Ende 1959 zog er mit seiner Frau nach Hamburg-Niendorf. Den bei seiner Schwester Gerda gelassenen Sohn Andrzej beziehungsweise Andrew holte er von London nach Hamburg, wo er in die Internationale Schule gehen konnte. Von 1960 bis 1973 war er Literaturkritiker der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Er hatte dort schon sehr früh das Recht auf die Auswahl seiner Bücher, die er besprechen wollte, doch wurde er andererseits niemals zur Teilnahme an den Redaktionskonferenzen eingeladen. Durch die Bekanntschaft mit dem Hamburger NDR-Redakteur Joachim Fest (ab 1973 auch Mitherausgeber der FAZ) erhielt Reich-Ranicki 1973 die Leitung der Literaturredaktion der FAZ. Ab 1986 belastete der von Fest eingeleitete Historikerstreit immer mehr ihr Verhältnis. Bis zum offiziellen Arbeitsende 1988 hatte er die Freiheit, alle Autoren, gleich welcher politischer Couleur, im Feuilleton der FAZ zu drucken. Dabei entwickelte er insbesondere ein Engagement für seine favorisierten Autoren, die er mit nie nachlassender Aufmerksamkeit bedachte. Literarische Verdienste erwarb er sich durch die Redaktion der von ihm begründeten Frankfurter Anthologie, in der bis heute bereits über 1 500 Gedichte deutschsprachiger Autorinnen und Autoren mit Interpretationen versammelt sind. Daneben hat er beständig über Jahrzehnte hinweg das Projekt einer Auslese der seiner Meinung nach besten Werke der deutschsprachigen Belletristik vorangetrieben. Gemeinsam mit anderen Literaturfreunden initiierte er 1977 den Ingeborg-Bachmann-Preis, der rasch zu einem der bedeutendsten deutschsprachigen Literatur-Wettbewerbe und -Preise wurde. Vom 25. März 1988 bis zum 14. Dezember 2001 leitete Reich-Ranicki die Sendung Das Literarische Quartett im ZDF, mit der er bei einem größeren Publikum einen hohen Bekanntheitsgrad erlangte. Die Sendung zeichnete sich durch eine lebhafte und kontroverse Diskussionskultur aus. In Fachkreisen war er auch vor dieser Sendung längst als Literaturpapst" bekannt. Sein Einfluss durch das Literarische Quartett steht im Mittelpunkt des Schlüsselromans Tod eines Kritikers von Martin Walser. In der Wochenzeitschrift Der Spiegel stellte Reich-Ranicki am 18. Juni 2001 unter dem Titel Kanon lesenswerter deutschsprachiger Werke sein Opus Magnum zu diesem Lebensthema vor. Die Anthologien sind unterteilt in »Romane«, »Essays«, »Dramen«, »Erzählungen« und »Gedichte«, aber auch die Empfehlung, manches nur im Auszug zu lesen. 1968 und 1969 lehrte er an amerikanischen Univer.

-

Original Autogramm Hans Werner Henze (1926-2012) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 80,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbKarte. Zustand: Gut. A5 Blanko-Karton mit aufmontiertem zeitungsbildchen von Hans Werner Henze bildseitig mit blauem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Hans Werner Henze (* 1. Juli 1926 in Gütersloh; ? 27. Oktober 2012 in Dresden) war ein deutscher Komponist. Er gehört zu den bedeutendsten deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Kindheit und Jugend, Leben bis 1945 Hans Werner Henze wurde als erstes von sechs Kindern des Lehrers Franz Henze (1898-1945) und seiner Frau Margarete Adele (geborene Geldmacher, 1907-1976) geboren und zeigte schon früh Interesse an Kunst und Musik. Als Jugendlicher geriet er aufgrund seiner politischen Einstellung in Konflikt mit dem Vater, der NSDAP-Mitglied war und ihn auf eine Musikschule der Waffen-SS schicken wollte.[1] Als Hans Werner Henzes homosexuelle Neigung erkennbar wurde, soll sein Vater gesagt haben, dass ?so etwas wie er ins KZ gehöre?.[2] 1942 begann Henze ein Studium an der Staatsmusikschule Braunschweig in den Fächern Klavier und Schlagzeug. Anfang 1944 wurde er zum Reichsarbeitsdienst, wenige Monate später als Funker zur Wehrmacht einberufen. Die Erfahrungen dieser Zeit führten bei ihm zu einem Gefühl der Mitschuld, aber auch zur lebenslangen leidenschaftlichen Ablehnung von Krieg und Faschismus. Eine im Februar 2009 aufgefundene Karteikarte in der NSDAP-Mitgliederkartei im Bundesarchiv verzeichnet Henze als Parteimitglied der NSDAP. Demzufolge wurde die Aufnahme in die NSDAP am 18. Januar 1944 beantragt und erfolgte am 20. April 1944.[3] Ein unterschriebener Aufnahmeantrag des damals 17-jährigen Henze ist nicht vorhanden. Henze bestritt, jemals einen entsprechenden Aufnahmeantrag gestellt zu haben.[4][5] 1945-1990 Nach kurzer britischer Kriegsgefangenschaft wurde Henze 1945 Korrepetitor am Stadttheater Bielefeld. Ab 1946 setzte er sein Studium bei Wolfgang Fortner am damaligen Kirchenmusikalischen Institut in Heidelberg und in Fortners Domizil in der Villa Braunbehrens fort, bereits mit 23 Jahren wurde er von der Presse als ?sein bester Schüler? tituliert.[6] Fortner lehnte es jedoch ab, Henze die Zwölftontechnik nahezubringen: Er nannte sie ?erledigt?,[7] woraufhin sich der Student die Schönberg?sche Kompositionstechnik selber beibrachte, ehe er sie 1949 bei René Leibowitz in Darmstadt und Paris studierte. In seinen ersten Kompositionen setzte sich Henze denn auch aktiv mit der Zwölftontechnik auseinander, verknüpfte sie aber mit neoklassizistischem Stil, so in der 1. Sinfonie und dem 1. Violinkonzert (1947). 1948 wurde Henze musikalischer Mitarbeiter von Heinz Hilpert am Theater Konstanz, und seine erste Oper Das Wundertheater (nach Miguel de Cervantes) entstand. 1950 wechselte er als Künstlerischer Leiter und Dirigent des Balletts ans Hessische Staatstheater Wiesbaden. Nach zwei Rundfunkopern sowie mehreren Sinfonien und Solokonzerten etablierte er sich mit der 1952 in Hannover uraufgeführten abendfüllenden Oper Boulevard Solitude, einer modernen Version des Manon-Lescaut-Stoffes, endgültig als einer der führenden Komponisten seiner Generation. Bei den Weltmusiktagen der International Society for Contemporary Music (ISCM World Music Days) wurden nacheinander folgende Werke Henzes aufgeführt: 1953 in Oslo das Klavierkonzert Nr. 1, 1957 in Zürich die 5 Neapolitanischen Lieder, 1959 in Rom/Neapel die Nachtstücke und Arien für Sopran und Orchester, 1962 in London Antipode und 1964 in Kopenhagen Being Beauteous. Außerdem trat Henze bei den ISCM World Music Days 1964 auch als Dirigent auf.[8][9] Enttäuscht von zwei Dingen - vom politisch restaurativen Klima in Westdeutschland und von Teilen der Kritik, die unter dem Einfluss der Darmstädter Ferienkurse eine konsequent Serielle Musik forderten (was Henze als Einengung der Kreativität empfand) - übersiedelte er 1953 nach Italien. Zunächst zog er nach Forio auf Ischia, wo er regen Kontakt und Austausch mit der dort ansässigen Intellektuellenkolonie pflegte (u. a. Wystan Hugh Auden, Golo Mann und William Walton). Ab 1956 lebte er in Neapel, später in Rom und Castel Gandolfo, bis er schließlich in Marino in den Albaner Bergen seinen dauerhaften Wohnsitz fand. Hans Werner Henze, 1960 Eine enge Freundschaft verband ihn mit der Dichterin Ingeborg Bachmann, mit der er zeitweise zusammen lebte. Bachmann schrieb für ihn die Libretti zu seinen Opern Der Prinz von Homburg (1958; nach Heinrich von Kleist) und Der junge Lord (1964; nach Wilhelm Hauff), Henze die Musik zu ihrem Hörspiel Die Zikaden (1954). Gemeinsam schufen sie die Nachtstücke und Arien (1957) sowie die Lieder von einer Insel (1964). Im Jahre 1964 traf er den zwanzigjährigen Fausto Moroni, den er später zu seinem Adoptivsohn machen sollte; beide bildeten bis zum Tode Moronis im Jahre 2007 eine Lebensgemeinschaft.[10] Henze trat der Kommunistischen Partei Italiens (KPI) bei; sein politisches Engagement sorgte in Deutschland für Schlagzeilen, so etwa 1968, als die Uraufführung des Oratoriums Das Floß der Medusa (mit Libretto von Ernst Schnabel) daran scheiterte, dass West-Berliner Mitwirkende nicht unter einem Porträt von Che Guevara und einer roten Fahne auftreten wollten, oder 1969/70, als er demonstrativ in Havanna einen Lehrauftrag übernahm und die Uraufführung seiner 6. Sinfonie dirigierte. In dieser Zeit entstand auch das Rezital El Cimarrón, in dem er gemeinsam mit dem Librettisten Hans Magnus Enzensberger den Lebensbericht eines entlaufenen Sklaven interpretiert. Mit der Oper We Come to the River (Wir erreichen den Fluss) nach Edward Bond erreichte Henzes gesellschaftskritische Kunst 1976 einen weiteren Höhepunkt.[11] Als erstes Festival zur Verbreitung Neuer Musik gründete Henze 1976 den Cantiere Internazionale d?Arte in Montepulciano, wo 1980 seine Kinderoper Pollicino uraufgeführt wurde. Von 1980 bis 1991 leitete er eine Kompositionsklasse an der Musikhochschule Köln. Er gründete 1981 die Mürztaler Musikwerkstätten, 1984 das Deutschlandsberger Jugendmusikfest und schließlich 1988 die Münchener Biennale, ein ?International.

-

HANS MAGNUS ENZENSBERGER (H.M. Enzensberger,1929-2022) deutscher Lyriker und Essayist, Herausgeber "Kursbuch,Die Andere Bibliothek"

Anbieter: Herbst-Auktionen, Detmold, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 145,00

Währung umrechnenEUR 8,50 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbDAS WASSERZEICHEN DER POESIE oder Die Kunst und das Vergnügen, Gedichte zu lesen, in hundertvierundsechzig Spielarten vorgestellt von Andreas Thalmayr (Pseudonym von Enze) Verlag Franz Greno Nördlingen 1985, 16-20. Tsd., 487 SS gebunden (weißes, mit Illustrationen geprägtes Hardcover,8° mit goldenem R-Titel auf rotem Lederschild), gut erhalten - von Hans Magnus Enzensberger in Klammern mit "i.e." davor eigenhändig signiert (SELTEN, seine unter Pseudonym geschriebenen Werke signiert der Autor heute nicht mehr) DIE ANDERE BIBLIOTHEK. Hrsg. von Hans Magnus Enzensberger. 9. Band. - Äußerst unterhaltsame Gedichtanthologie mit Beiträgen von Anita Albus, Alfred Andersch, Hans Arp, Ingeborg Bachmann, Charles Baudelaire, Walter Benjamin, Heinrich Böll, Bertolt Brecht, Clemens Brentano, Barthold Hinrich Brockes, Paul Celan, Günter Eich, Empedokles von Agrigent, Hans Magnus Enzensberger, William Frey, Franz Greno, Heinrich Heine, Eva Hesse, Karl Kraus, Eduard Mörike, Oskar Pastior, Ezra Pound, Marcel Proust, Christoph Ransmayr, Rainer Maria Rilke, Friedrich Rückert, Peter Rühmkorf, Giuseppe Ungaretti, Karl Valentin, Christoph Martin Wieland, Unica Zürn u.v.a. - Gesetzt aus der Korpus Neo Didot Monotype und gedruckt auf holzfreies mattgeglättetes Werkdruckpapier der Papierfabrik Niefern auf einer Condor-Schnellpressen in der Werkstatt von Franz Greno, Nördlingen. - Den Einband besorgte die Buchbinderei G. Lachenmaier, Reutlingen; der Deckelprägung liegt ein Entwurf von Anita Albus zugrunde.

-

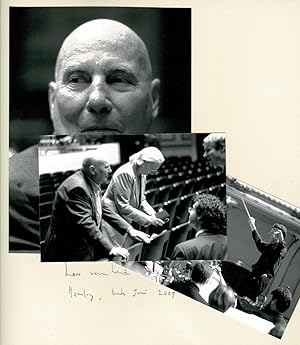

PORTRAIT Hans Werner Henze. Schwarzweiß-Fotographie. Brustbild frontal im Dreiviertel-Profil, mit Autogramm, datiert"Ende Juni 2001".

Verlag: [Hamburg], [ca. ], 2001

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Reinhold Pabel, Hamburg, Deutschland

Verbandsmitglied: BOEV

Signiert

EUR 95,00

Währung umrechnenEUR 40,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb[Hamburg], [ca. 2001]. 17,5 x 13 cm. Autogramm des Künstlers auf e. lose beiliegend Trägerkarton. Hans-Werner Henze (1929-2012), einer der bedeutendsten deutschen Komponisten der Moderne.- Henze, der nach dem Krieg nach Italien übergesiedelt war, schrieb Instrumental- und Vokalmusik, weltliche und geistliche Werke, Sinfonien und Opern, darunter eine Kinderoper. Libretti zu Henzes Musik schufen Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensberger, Hans-Ulrich Treichel, Edward Bond u.a. - Das Foto wurde aufgenommen während der Proben zu einer Konzertreihe zu Ehren von Henzes 75. Geburtstag in der Hamburger Laeiszhalle. - BEIGABE: 3 kl. Fotos (8 x 12 cm) vom selben Anlaß, darunter ein Portrait Henzes im Dreiviertelprofil und eine Darstellung des dirigierenden Peter Ruzicka.

-

Original Autogramm Hans Werner Henze (1926-2012) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 80,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. SW- Foto von Hans Werner Henze bildseitig mit blauem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Hans Werner Henze (* 1. Juli 1926 in Gütersloh; 27. Oktober 2012 in Dresden) war ein deutscher Komponist. Er gehört zu den bedeutendsten deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Kindheit und Jugend, Leben bis 1945 Hans Werner Henze wurde als erstes von sechs Kindern des Lehrers Franz Henze (18981945) und seiner Frau Margarete Adele (geborene Geldmacher, 19071976) geboren und zeigte schon früh Interesse an Kunst und Musik. Als Jugendlicher geriet er aufgrund seiner politischen Einstellung in Konflikt mit dem Vater, der NSDAP-Mitglied war und ihn auf eine Musikschule der Waffen-SS schicken wollte.[1] Als Hans Werner Henzes homosexuelle Neigung erkennbar wurde, soll sein Vater gesagt haben, dass so etwas wie er ins KZ gehöre".[2] 1942 begann Henze ein Studium an der Staatsmusikschule Braunschweig in den Fächern Klavier und Schlagzeug. Anfang 1944 wurde er zum Reichsarbeitsdienst, wenige Monate später als Funker zur Wehrmacht einberufen. Die Erfahrungen dieser Zeit führten bei ihm zu einem Gefühl der Mitschuld, aber auch zur lebenslangen leidenschaftlichen Ablehnung von Krieg und Faschismus. Eine im Februar 2009 aufgefundene Karteikarte in der NSDAP-Mitgliederkartei im Bundesarchiv verzeichnet Henze als Parteimitglied der NSDAP. Demzufolge wurde die Aufnahme in die NSDAP am 18. Januar 1944 beantragt und erfolgte am 20. April 1944.[3] Ein unterschriebener Aufnahmeantrag des damals 17-jährigen Henze ist nicht vorhanden. Henze bestritt, jemals einen entsprechenden Aufnahmeantrag gestellt zu haben.[4][5] 19451990 Nach kurzer britischer Kriegsgefangenschaft wurde Henze 1945 Korrepetitor am Stadttheater Bielefeld. Ab 1946 setzte er sein Studium bei Wolfgang Fortner am damaligen Kirchenmusikalischen Institut in Heidelberg und in Fortners Domizil in der Villa Braunbehrens fort, bereits mit 23 Jahren wurde er von der Presse als sein bester Schüler" tituliert.[6] Fortner lehnte es jedoch ab, Henze die Zwölftontechnik nahezubringen: Er nannte sie erledigt",[7] woraufhin sich der Student die Schönberg'sche Kompositionstechnik selber beibrachte, ehe er sie 1949 bei René Leibowitz in Darmstadt und Paris studierte. In seinen ersten Kompositionen setzte sich Henze denn auch aktiv mit der Zwölftontechnik auseinander, verknüpfte sie aber mit neoklassizistischem Stil, so in der 1. Sinfonie und dem 1. Violinkonzert (1947). 1948 wurde Henze musikalischer Mitarbeiter von Heinz Hilpert am Theater Konstanz, und seine erste Oper Das Wundertheater (nach Miguel de Cervantes) entstand. 1950 wechselte er als Künstlerischer Leiter und Dirigent des Balletts ans Hessische Staatstheater Wiesbaden. Nach zwei Rundfunkopern sowie mehreren Sinfonien und Solokonzerten etablierte er sich mit der 1952 in Hannover uraufgeführten abendfüllenden Oper Boulevard Solitude, einer modernen Version des Manon-Lescaut-Stoffes, endgültig als einer der führenden Komponisten seiner Generation. Bei den Weltmusiktagen der International Society for Contemporary Music (ISCM World Music Days) wurden nacheinander folgende Werke Henzes aufgeführt: 1953 in Oslo das Klavierkonzert Nr. 1, 1957 in Zürich die 5 Neapolitanischen Lieder, 1959 in Rom/Neapel die Nachtstücke und Arien für Sopran und Orchester, 1962 in London Antipode und 1964 in Kopenhagen Being Beauteous. Außerdem trat Henze bei den ISCM World Music Days 1964 auch als Dirigent auf.[8][9] Enttäuscht von zwei Dingen vom politisch restaurativen Klima in Westdeutschland und von Teilen der Kritik, die unter dem Einfluss der Darmstädter Ferienkurse eine konsequent Serielle Musik forderten (was Henze als Einengung der Kreativität empfand) übersiedelte er 1953 nach Italien. Zunächst zog er nach Forio auf Ischia, wo er regen Kontakt und Austausch mit der dort ansässigen Intellektuellenkolonie pflegte (u. a. Wystan Hugh Auden, Golo Mann und William Walton). Ab 1956 lebte er in Neapel, später in Rom und Castel Gandolfo, bis er schließlich in Marino in den Albaner Bergen seinen dauerhaften Wohnsitz fand. Hans Werner Henze, 1960 Eine enge Freundschaft verband ihn mit der Dichterin Ingeborg Bachmann, mit der er zeitweise zusammen lebte. Bachmann schrieb für ihn die Libretti zu seinen Opern Der Prinz von Homburg (1958; nach Heinrich von Kleist) und Der junge Lord (1964; nach Wilhelm Hauff), Henze die Musik zu ihrem Hörspiel Die Zikaden (1954). Gemeinsam schufen sie die Nachtstücke und Arien (1957) sowie die Lieder von einer Insel (1964). Im Jahre 1964 traf er den zwanzigjährigen Fausto Moroni, den er später zu seinem Adoptivsohn machen sollte; beide bildeten bis zum Tode Moronis im Jahre 2007 eine Lebensgemeinschaft.[10] Henze trat der Kommunistischen Partei Italiens (KPI) bei; sein politisches Engagement sorgte in Deutschland für Schlagzeilen, so etwa 1968, als die Uraufführung des Oratoriums Das Floß der Medusa (mit Libretto von Ernst Schnabel) daran scheiterte, dass West-Berliner Mitwirkende nicht unter einem Porträt von Che Guevara und einer roten Fahne auftreten wollten, oder 1969/70, als er demonstrativ in Havanna einen Lehrauftrag übernahm und die Uraufführung seiner 6. Sinfonie dirigierte. In dieser Zeit entstand auch das Rezital El Cimarrón, in dem er gemeinsam mit dem Librettisten Hans Magnus Enzensberger den Lebensbericht eines entlaufenen Sklaven interpretiert. Mit der Oper We Come to the River (Wir erreichen den Fluss) nach Edward Bond erreichte Henzes gesellschaftskritische Kunst 1976 einen weiteren Höhepunkt.[11] Als erstes Festival zur Verbreitung Neuer Musik gründete Henze 1976 den Cantiere Internazionale d'Arte in Montepulciano, wo 1980 seine Kinderoper Pollicino uraufgeführt wurde. Von 1980 bis 1991 leitete er eine Kompositionsklasse an der Musikhochschule Köln. Er gründete 1981 die Mürztaler Musikwerkstätten, 1984 das Deutschlandsberger Jugendmusikfest und schließlich 1988 die Münchener Biennale, ein Internationales Festival für neues Musiktheater", dessen.

-

Original Autogramm Hans Werner Henze (1926-2012) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 80,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbEchtfoto. Zustand: Gut. Kleineres Schwarzweissfoto 13,0x8,8cm von Hans Werner Henze bildseitig mit blauem Kuli signiert mit eigenhändigem Zusatz "1999", z.T. mit umseitiger Notiz "Italien" (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Hans Werner Henze (* 1. Juli 1926 in Gütersloh; 27. Oktober 2012 in Dresden) war ein deutscher Komponist. Er gehört zu den bedeutendsten deutschen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Kindheit und Jugend, Leben bis 1945 Hans Werner Henze wurde als erstes von sechs Kindern des Lehrers Franz Henze (18981945) und seiner Frau Margarete Adele (geborene Geldmacher, 19071976) geboren und zeigte schon früh Interesse an Kunst und Musik. Als Jugendlicher geriet er aufgrund seiner politischen Einstellung in Konflikt mit dem Vater, der NSDAP-Mitglied war und ihn auf eine Musikschule der Waffen-SS schicken wollte.[1] Als Hans Werner Henzes homosexuelle Neigung erkennbar wurde, soll sein Vater gesagt haben, dass so etwas wie er ins KZ gehöre".[2] 1942 begann Henze ein Studium an der Staatsmusikschule Braunschweig in den Fächern Klavier und Schlagzeug. Anfang 1944 wurde er zum Reichsarbeitsdienst, wenige Monate später als Funker zur Wehrmacht einberufen. Die Erfahrungen dieser Zeit führten bei ihm zu einem Gefühl der Mitschuld, aber auch zur lebenslangen leidenschaftlichen Ablehnung von Krieg und Faschismus. Eine im Februar 2009 aufgefundene Karteikarte in der NSDAP-Mitgliederkartei im Bundesarchiv verzeichnet Henze als Parteimitglied der NSDAP. Demzufolge wurde die Aufnahme in die NSDAP am 18. Januar 1944 beantragt und erfolgte am 20. April 1944.[3] Ein unterschriebener Aufnahmeantrag des damals 17-jährigen Henze ist nicht vorhanden. Henze bestritt, jemals einen entsprechenden Aufnahmeantrag gestellt zu haben.[4][5] 19451990 Nach kurzer britischer Kriegsgefangenschaft wurde Henze 1945 Korrepetitor am Stadttheater Bielefeld. Ab 1946 setzte er sein Studium bei Wolfgang Fortner am damaligen Kirchenmusikalischen Institut in Heidelberg und in Fortners Domizil in der Villa Braunbehrens fort, bereits mit 23 Jahren wurde er von der Presse als sein bester Schüler" tituliert.[6] Fortner lehnte es jedoch ab, Henze die Zwölftontechnik nahezubringen: Er nannte sie erledigt",[7] woraufhin sich der Student die Schönberg'sche Kompositionstechnik selber beibrachte, ehe er sie 1949 bei René Leibowitz in Darmstadt und Paris studierte. In seinen ersten Kompositionen setzte sich Henze denn auch aktiv mit der Zwölftontechnik auseinander, verknüpfte sie aber mit neoklassizistischem Stil, so in der 1. Sinfonie und dem 1. Violinkonzert (1947). 1948 wurde Henze musikalischer Mitarbeiter von Heinz Hilpert am Theater Konstanz, und seine erste Oper Das Wundertheater (nach Miguel de Cervantes) entstand. 1950 wechselte er als Künstlerischer Leiter und Dirigent des Balletts ans Hessische Staatstheater Wiesbaden. Nach zwei Rundfunkopern sowie mehreren Sinfonien und Solokonzerten etablierte er sich mit der 1952 in Hannover uraufgeführten abendfüllenden Oper Boulevard Solitude, einer modernen Version des Manon-Lescaut-Stoffes, endgültig als einer der führenden Komponisten seiner Generation. Bei den Weltmusiktagen der International Society for Contemporary Music (ISCM World Music Days) wurden nacheinander folgende Werke Henzes aufgeführt: 1953 in Oslo das Klavierkonzert Nr. 1, 1957 in Zürich die 5 Neapolitanischen Lieder, 1959 in Rom/Neapel die Nachtstücke und Arien für Sopran und Orchester, 1962 in London Antipode und 1964 in Kopenhagen Being Beauteous. Außerdem trat Henze bei den ISCM World Music Days 1964 auch als Dirigent auf.[8][9] Enttäuscht von zwei Dingen vom politisch restaurativen Klima in Westdeutschland und von Teilen der Kritik, die unter dem Einfluss der Darmstädter Ferienkurse eine konsequent Serielle Musik forderten (was Henze als Einengung der Kreativität empfand) übersiedelte er 1953 nach Italien. Zunächst zog er nach Forio auf Ischia, wo er regen Kontakt und Austausch mit der dort ansässigen Intellektuellenkolonie pflegte (u. a. Wystan Hugh Auden, Golo Mann und William Walton). Ab 1956 lebte er in Neapel, später in Rom und Castel Gandolfo, bis er schließlich in Marino in den Albaner Bergen seinen dauerhaften Wohnsitz fand. Hans Werner Henze, 1960 Eine enge Freundschaft verband ihn mit der Dichterin Ingeborg Bachmann, mit der er zeitweise zusammen lebte. Bachmann schrieb für ihn die Libretti zu seinen Opern Der Prinz von Homburg (1958; nach Heinrich von Kleist) und Der junge Lord (1964; nach Wilhelm Hauff), Henze die Musik zu ihrem Hörspiel Die Zikaden (1954). Gemeinsam schufen sie die Nachtstücke und Arien (1957) sowie die Lieder von einer Insel (1964). Im Jahre 1964 traf er den zwanzigjährigen Fausto Moroni, den er später zu seinem Adoptivsohn machen sollte; beide bildeten bis zum Tode Moronis im Jahre 2007 eine Lebensgemeinschaft.[10] Henze trat der Kommunistischen Partei Italiens (KPI) bei; sein politisches Engagement sorgte in Deutschland für Schlagzeilen, so etwa 1968, als die Uraufführung des Oratoriums Das Floß der Medusa (mit Libretto von Ernst Schnabel) daran scheiterte, dass West-Berliner Mitwirkende nicht unter einem Porträt von Che Guevara und einer roten Fahne auftreten wollten, oder 1969/70, als er demonstrativ in Havanna einen Lehrauftrag übernahm und die Uraufführung seiner 6. Sinfonie dirigierte. In dieser Zeit entstand auch das Rezital El Cimarrón, in dem er gemeinsam mit dem Librettisten Hans Magnus Enzensberger den Lebensbericht eines entlaufenen Sklaven interpretiert. Mit der Oper We Come to the River (Wir erreichen den Fluss) nach Edward Bond erreichte Henzes gesellschaftskritische Kunst 1976 einen weiteren Höhepunkt.[11] Als erstes Festival zur Verbreitung Neuer Musik gründete Henze 1976 den Cantiere Internazionale d'Arte in Montepulciano, wo 1980 seine Kinderoper Pollicino uraufgeführt wurde. Von 1980 bis 1991 leitete er eine Kompositionsklasse an der Musikhochschule Köln. Er gründete 1981 die Mürztaler Musikwerkstätten, 1984 da.