Manuskripte & Papierantiquitäten, kreis georg, Signiert (36 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (93)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (1)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (36)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (36)

Einband

- alle Einbände

- Hardcover (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Softcover (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Weitere Eigenschaften

Sprache (3)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Original Autogramm Irm Hermann (1942-2020) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Irm Hermann bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Irmgard ?Irm? Hermann-Roberg (* 4. Oktober 1942 in München; ? 26. Mai 2020 in Varel/Landkreis Friesland) war eine deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin. Sie wurde Mitte der 1960er Jahre durch ihre Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder bekannt. Hermann wurde 1942 in München als Tochter von Karl Hermann und seiner Frau Maria Huber geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte sie eine Lehre als Verlagskauffrau.[1] Sie arbeitete zunächst bei der Illustrierten Quick, dann als Sekretärin beim ADAC[2] und kurzzeitig bei Ivar Lissner und Ruth Niehaus in der Schweiz.[3] Sie lernte 1966 bei einem Dramenwettbewerb der Jungen Akademie München Rainer Werner Fassbinder kennen.[1] Fassbinder setzte sie noch im selben Jahr in seinem Kurzfilm Der Stadtstreicher ein.[1] Hermanns Beziehung zu Fassbinder war nicht nur beruflicher Natur; sie gehörte zu seinem engeren Kreis. So spielte sie in Fassbinders erster Inszenierung im Münchner Action-Theater, den Verbrechern von Ferdinand Bruckner, mit und war auch eine Zeit lang die Schauspielagentin von Fassbinder.[4] Mit ihm und unter anderem Hanna Schygulla gründete sie das spätere Antiteater, in dem sie bis 1969 zahlreiche Rollen übernahm.[1] Danach wirkte sie bis 1975 in über 20 Fassbinder-Produktionen mit, unter anderem in Katzelmacher und Angst essen Seele auf.[1] Sie wurde, meist in Nebenrollen, Fassbinders Standardbesetzung für mürrische Spießerinnen. Diesen Typ verkörperte sie auch in ihrer einzigen Hauptrolle in einem Fassbinder-Film als Irmgard Epp in Händler der vier Jahreszeiten, für die sie breite Anerkennung bekam. Ähnlich positiv angenommen wurde ihre Rolle der devoten Marlene in dem Lesbendrama Die bitteren Tränen der Petra von Kant. In Rosa von Praunheims Dokumentarfilm Für mich gab?s nur noch Fassbinder (2000) spricht Hermann über ihr zwiespältiges Verhältnis zu ihrem Entdecker. 1975 zog sie sich aus der Beziehung mit Fassbinder zurück und verlegte ihren Lebensmittelpunkt von München nach Berlin. Dort spielte sie für Regisseure wie Percy Adlon, Werner Herzog und Hans W. Geißendörfer. Von 1979 bis 1980 und von 1987 bis 1991 war sie an der Freien Volksbühne Berlin engagiert. 2014 gastierte sie dort noch einmal unter der Regie von Christoph Marthaler in dem Bühnenstück Tessa Blomstedt gibt nicht auf. 2001 war sie am Schauspielhaus Zürich unter der Regie von Christoph Schlingensief in der Titelrolle von William Shakespeares Hamlet zu sehen.[1] Daneben spielte sie auch wiederholt an der Komischen Oper Berlin, unter anderem in der Spielzeit 2010/11 als Kaiser Franz Joseph I. in dem Singspiel Im weißen Rößl oder 2013/14 in einer Inszenierung von Georg Büchners Woyzeck, wo sie in einer Doppelrolle als Großmutter und Narr Karl agierte. Hermann war neben ihrer Bühnenarbeit auch in diversen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, unter anderem als Fräulein Engelhart in der Thomas-Mann-Verfilmung Der Zauberberg (1982) von Geißendörfer und in Tankred Dorsts Eisenhans (1983) als couragierte Sozialhelferin. Für ihre Rolle der Mitgefangenen Else Gebel in Percy Adlons Spielfilm Fünf letzte Tage (1982) über die Widerstandskämpferin Sophie Scholl bekam sie neben Lena Stolze das Filmband in Gold in der Kategorie ?Beste darstellerische Leistungen? verliehen.[1] In dem Filmdrama Marie Ward - Zwischen Galgen und Glorie (1985) über das Leben der Ordensschwester Maria Ward spielte sie an der Seite von Hannelore Elsner die Rolle der Winn Wigmore. Unter Schlingensief drehte sie den satirischen Horrorfilm Das deutsche Kettensägenmassaker.[1] Sie übernahm auch wiederholt komische Rollen, wie in Loriots Pappa ante portas (1991), wo sie neben Hans Peter Korff die harmoniebedürftige Tante Hedwig spielte, oder 1996 in Hape Kerkelings Willi und die Windzors, wo sie die Rolle von Elisabeth II. übernahm. Von 1995 bis 1996 war sie als SEK-Leiterin in mehreren Episoden in der ZDF-Krimireihe Ein starkes Team zu sehen. Dieter Wedel besetzte sie für seinen Fernseh-Sechsteiler Die Affäre Semmeling (2002) in einer Nebenrolle als Finanzbeamtin. In der ARD-Familienserie Die Stein übernahm sie von 2008 bis 2011 als Schulsekretärin eine durchgehende Rolle. In dem Fernsehfilm Schokolade für den Chef war sie als Schwester des von Götz George gespielten Ernst Schmitt zu sehen. Für ihre Rolle als Witwe in Max Färberböcks Filmdrama Anonyma - Eine Frau in Berlin (2008) wurde sie für den Deutschen Filmpreis 2009 in der Kategorie ?Beste darstellerische Leistung - weibliche Nebenrolle? nominiert. 2017 spielte sie in Fack ju Göhte 3 eine Nebenrolle.[1] Von 1986 bis 2016 wirkte sie in mehreren Filmen der ARD-Fernsehreihe Tatort mit. Nachdem sie unter den Hamburger Kommissaren Stoever und Brockmöller in den Episoden Leiche im Keller (1986) und Schmutzarbeit (1989) bereits tragende Rollen verkörpert hatte, war sie 2009 im BR-Tatort Gesang der toten Dinge als Gärtnerin zu sehen. 2016 bildete sie mit Hanna Schygulla und Margit Carstensen in Wofür es sich zu leben lohnt ein Rache-Trio, das einen Textilfabrikanten, der für den Tod von 1100 Menschen in Bangladesch verantwortlich ist, in seine Gewalt nimmt. Daneben hatte sie Episodenrollen in den Fernsehserien Liebling Kreuzberg, Unser Lehrer Doktor Specht, Wolffs Revier, Adelheid und ihre Mörder, Für alle Fälle Stefanie, Einmal Bulle, immer Bulle und Doctor?s Diary. Zuletzt war sie 2018 als intrigante Mutter eines Verlegers in der sechsteiligen ARD-Fernsehserie Labaule & Erben zu sehen.[1] Neben ihrer Arbeit vor der Kamera war sie auch eine vielbeschäftigte Hörspielsprecherin. Sie sprach 2006 unter anderem Emmy Sonnemann, die spätere Ehefrau von Hermann Göring, in Werner Fritschs Hörspiel Enigma Emmy Göring, das als ?Hörspiel des Jahres 2006? ausgezeichnet wurde. 2009 bekam sie für ihre dortige Leistung auch den Deutschen Hörbuchpreis. Aus ihrer Ehe mit dem Kinderbuchautor Dietmar Roberg stammen zwei Söhne, die 1977 und 19.

-

Original Autogramm Christopher Schindler 1860 München /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Christopher Schindler bildseitig mit schwarzem Edding signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Christopher Wolfgang Georg August Schindler (* 29. April 1990 in München) ist ein deutscher Fußballspieler. Seit seinem neunten Lebensjahr spielte der Verteidiger 17 Jahre lang für den TSV 1860 München. Von 2016 an war er für fünf Jahre für den englischen Club Huddersfield Town aktiv, mit dem er 2017 in die Premier League aufstieg. Schindler steht seit 2021 im Aufgebot des 1. FC Nürnberg. Nachdem er beim Münchner Stadtteilverein FC Perlach mit dem Fußballspielen begonnen hatte, wechselte Schindler 1999 nach Giesing zum TSV 1860 München. Bei den Sechzgern durchlief er das Nachwuchsleistungszentrum und rückte im Sommer 2009 in den Kader der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Süd auf. Sein erstes Spiel für die U23 bestritt er am 5. September 2009, als er beim Spiel in Weiden eingewechselt wurde. In seiner ersten Spielzeit im Erwachsenenbereich kam er auf 20 Einsätze, dabei schoss er ein Tor. Im Sommer 2010 wurde er von Trainer Reiner Maurer ins Aufgebot der ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga berufen. Vor Saisonbeginn wurde er in mehreren Testspielen eingesetzt, Pflichtspiele bestritt er aber vorerst weiter nur für die U23 in der Regionalliga. Zum Heimspiel gegen Union Berlin am 3. Oktober 2010 wurde er erstmals in den 18-Mann-Kader der Profimannschaft berufen, nachdem Mate Ghwinianidse verletzungsbedingt ausgefallen war. Er gab in diesem Spiel sein Debüt im Profifußball, als er in der Schlussphase für Aleksandar Ignjovski eingewechselt wurde. Im November 2010 wurde Schindler zu einem Sichtungslehrgang der deutschen U21 eingeladen. Am 17. November bestritt er beim Testspiel der U21 gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt sein erstes Spiel im Dress des DFB.[2] Am 19. Dezember stand Schindler beim Spiel gegen den SC Paderborn erstmals in der Startaufstellung. Etablierung beim TSV 1860 München Schindler im Trikot des TSV 1860 München (2013) Im Januar 2011 unterschrieb er bei 1860 München einen Profivertrag bis Sommer 2012. Am 25. März gab er sein Debüt in der Nationalmannschaft, als er beim Spiel der deutschen U21 gegen die Niederlande in der Nachspielzeit eingewechselt wurde. Vier Tage später wurde er beim Spiel gegen Italien erneut eingewechselt. Am 13. März bestritt er in Bielefeld sein erstes Zweitligaspiel über die volle Länge und schoss in diesem Spiel auch sein erstes Tor. In der gesamten Spielzeit war er insgesamt 16 Mal für die Profis zum Einsatz gekommen, zwölfmal war er für die U23 aufgelaufen. Im September 2011 verlängerte er seinen Vertrag mit den Münchner Löwen bis 2014.[3] Bis zur Winterpause der Spielzeit 2011/12 spielte er 17 Mal in der Innenverteidigung. Auch nach der Winterpause war er Stammspieler in der Defensive. Dabei kam er aber nicht nur in der Innenverteidigung zum Einsatz, er wurde auch auf der linken Außenverteidigerposition und im defensiven Mittelfeld eingesetzt. In der folgenden Spielzeit gehörte Schindler in allen 34 Saisonspielen zum Kader, eingesetzt wurde er aber nur 18 Mal, zumeist als Einwechselspieler. Zusätzlich spielte er siebenmal für die zweite Mannschaft, die nun als nominelle U21 in der neuen Regionalliga Bayern antrat. In der Spielzeit 2014/15 wurde Schindler, der inzwischen zum Stamm der Mannschaft zählte, am dritten Spieltag zum Kapitän ernannt, nachdem sein Vorgänger Julian Weigl aus disziplinarischen Gründen in die U21 versetzt worden war[4] und in der darauffolgenden Saison zum Erstligisten Borussia Dortmund wechselte.[5] Die erste Saison mit Schindler als Kapitän beendeten die Münchner nach 34 Spieltagen auf dem 16. Tabellenplatz. Anschließend konnten sie sich in den zwei Relegationsspielen um den Klassenerhalt nur knapp gegen Holstein Kiel durchsetzen.[6] Auch in der Folgesaison war der Verein fest in den Abstiegskampf involviert. Huddersfield Town Zur Spielzeit 2016/17 wechselte Schindler nach 17 Jahren beim TSV 1860 München in die EFL Championship zu Huddersfield Town,[7] wo ihm unter dem deutschen Trainer David Wagner schnell die Rolle eines Führungsspielers und schließlich auch die des Mannschaftskapitäns zugeteilt wurde.[8] Mit einer Ablösesumme von rund 2,3 Millionen Euro war es der teuerste Transfer in der Geschichte des englischen Zweitligisten.[9] Schindler, der im Laufe seiner Profikarriere bis zu diesem Zeitpunkt selbst nicht einen Strafstoß in einem Pflichtspiel ausgeführt hatte,[10] verwandelte am 29. Mai 2017 im Play-off-Finale um den Aufstieg in die Premier League gegen den FC Reading den entscheidenden Elfmeter zum 4:3-Sieg im Elfmeterschießen, durch den Huddersfield nach 45 Jahren die Rückkehr in die höchste Spielklasse gelang.[11] Dort konnte sich die Mannschaft bis zur Saison 2018/19 halten, als sich der erneute Gang in die Zweitklassigkeit mit 16 Punkten aus 38 Spielen nicht verhindern ließ. In der Folge galt der abgestiegene Publikumsliebling, der von den Fans zweimal in Folge zum Huddersfield Player of the Year gewählt wurde,[12] lange als Wunschverpflichtung des derweil von David Wagner trainierten deutschen Erstligisten FC Schalke 04.[13] Der Verein konnte die erforderliche Freigabesumme von etwa 22,5 Million Euro allerdings nicht aufbringen.[14][15] Im Dezember 2020 zog sich Schindler eine schwere Knieverletzung zu, wegen der er ein halbes Jahr pausieren musste.[16] Anschließend kam er zu keinem Einsatz mehr für Huddersfield. Seine Ligabilanz beläuft sich auf insgesamt 74 Premier-League- und 101 Championship-Spiele, in denen er 5 Tore erzielte. Anlässlich des bevorstehenden Abschieds äußerte der Vereinspräsident Phil Hodgkinson, Schindlers Name würde auch in Zukunft immer eng mit der Clubgeschichte verknüpft sein und er werde stets zum Kreis der größten Huddersfield-Spieler zählen.[17] Rückkehr nach Deutschland Seinen bis Sommer 2021 laufenden Vertrag mit Huddersfield[18] verlängerte Schindler nicht und wechselte zur Saison.

-

Original Autogramm Jens Hajek /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Jens Hajek bildseitig mit schwarzem Edding signiert. /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Jens Hajek (* 13. Februar 1968 in Ratingen[1]) ist ein deutscher Schauspieler. Ausbildung und Theater Hajek absolvierte eine private Schauspielausbildung. Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet er als freiberuflicher Schauspieler. Er war schwerpunktmäßig als Theaterschauspieler, häufig im Bereich des Boulevardtheaters, tätig. Sein erstes Theaterengagement hatte er 1995 am Theaterkeller Neuss, wo er die Rolle des Ehemanns Robert in dem Theaterstück Betrogen von Harold Pinter spielte. Seit 1998 trat er regelmäßig an der Komödie Düsseldorf auf. Er übernahm dort 1998 kurzfristig die Rolle des Neffen Alfred Klapproth in dem Lustspiel Pension Schöller, in einer Inszenierung von Alfons Höckmann.[2] Diese Rolle interpretierte er dort auch in der Wiederaufnahme der Inszenierung in der Spielzeit 2000/01. Es folgten weitere Auftritte an der Komödie Düsseldorf, häufig ebenfalls unter der Regie von Alfons Höckmann: in der Komödie Zwei in Opposition von Curth Flatow (Premiere: April 1999, Regie: Höckmann), als Willi/Hans Böttcher in dem Lustspiel Das Geld liegt auf der Bank (1999, Regie: Höckmann), als Sohn Oliver in der Komödie Trau keinem über 60 von Gunther Beth (2000), in der Farce Hasch mich, Genosse! von Ray Cooney (2002), in der Komödie Wer zweimal liebt, dem glaubt man nicht von Ray Cooney (2002-2004, Regie: Höckmann) und in der Spielzeit 2004/05 als Schauspieler Clive Winton in der Komödie Lauf doch nicht immer weg von Philip King (1904-1979). 2005 spielte er dort auch den Arzt Dr. Neumeister in der Komödie Der Raub der Sabinerinnen. 2005 trat er als Doktor in August Strindbergs Theaterstück Der Vater in einer Tourneeinszenierung der Tourneeproduktion Düsseldorf auf.[3] An der Komödie Düsseldorf und in einer Tourneeinszenierung der Theatergastspiele Kempf verkörperte er 2006 den Jo in der Komödie Mit Engelszungen der französischen Erfolgsautorin Anne-Marie Etienne; seine Partner waren Martin Armknecht und Bernhard Bettermann.[4] Weitere Engagements an der Komödie Düsseldorf hatte Hajek auch 2006 in Romantische Komödie von Bernard Slade und 2007 als Ehemann Frank in der Komödie Die bessere Hälfte von Alan Ayckbourn, in der an der Seite von Beatrice Richter und Gerry Hungbauer spielte. 2009 gastierte er am Fritz-Rémond-Theater in Frankfurt am Main als Schwiegersohn Ray in dem Theaterstück Das Haus am See, in dem Christiane Hammacher und Gunnar Möller seine Partner waren.[5] In der Spielzeit 2010/11 trat er an der Komödie Frankfurt in der Komödie Ein Hauch von Frühling von Samuel A. Taylor auf. 2012 spielte er wiederum an der Komödie Frankfurt in den Stücken Ein Schlüssel für 2 unter der Regie von Claus Helmer, sowie in dem Stück Ein Joghurt für 2 an der Seite von Martin Zuhr, Regie: Manfred Molitorisz. 2012/2013 gastierte er als Dr. Neumeister in dem Stück Der Raub der Sabinerinnen am Fritz-Rémond-Theater in Frankfurt am Main. 2011 spielte er am Alten Schauspielhaus Stuttgart in Frau Müller muss weg von Lutz Hübner. 2013 spielte er in Stuttgart in der Komödie im Marquardt, wo er in dem französischen Erfolgsstück Der Vorname von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière die Rolle des Pierre Garaud unter der Regie von Manfred Langer an der Seite von Jochen Busse den Dieter in dem Stück In jeder Beziehung von Lars Albaum und Dietmar Jacobs spielte.[6][7][8] In der Spielzeit 2013/14 trat er am Fritz-Remond-Theater in der Rolle des David in The King?s Speech und an der Komödie Frankfurt als Freddy von Homeier in Der Mustergatte auf.[9][10] Im Februar 2014 gab er als Alain Steinhammer sein Debüt am Theater an der Kö in Düsseldorf in dem uraufgeführten Stück Aufguss von René Heinersdorff, an der Seite von Hugo Egon Balder und Jeanette Biedermann. Diese Rolle spielte er danach auch noch am Theater am Dom in Köln, am Contra-Kreis-Theater in Bonn, in der Komödie am Marquardt in Stuttgart, in der Komödie Frankfurt sowie auch auf Tournee (2016). Weitere Engagements hatte er auch am Kreschtheater in Krefeld und am Packhaustheater Bremen.[11] In Köln trat er 2004/2005 gemeinsam mit Georg Uecker in der Improvisationstheater-Show Jäger der verlorenen Story auf.[2] Film und Fernsehen Seit 1997 übernahm Hajek auch Rollen im Film und im Fernsehen. Er hatte zunächst Nebenrollen in den Fernsehserien Unter uns, Geliebte Schwestern, Verbotene Liebe und SOKO Köln. 2008 hatte er eine Episodenhauptrolle in der RTL-Actionserie 112 - Sie retten dein Leben; er spielte darin einen Ehemann, der von seiner Ehefrau wegen eines angeblichen Flirts mit einer anderen Frau nicht mehr in die Wohnung gelassen wird. 2010/2011 spielte er in der ZDF-Telenovela Lena - Liebe meines Lebens die Rolle des Journalisten und Fotografen Felix Hoppe. Seit Juni 2016 ist er in der Serie Unter uns als Bauunternehmer Benedikt Huber zu sehen.[12] Im 2017 gedrehten deutschen Kinderfilm Max Topas - Das Buch der Kristallkinder spielt Hajek den erwachsenen Max Topas, eine der Hauptrollen.[13] In Manta Manta - Zwoter Teil (2023) ist er als Kunsthändler Dubois zu sehen. Sprecher und Werbung Hajek arbeitet außerdem als Sprecher für Hörspiele; so sprach er bei dem Hörbuchverlag Titania Medien in verschiedenen Grusel-Hörspielen nach Motiven von Joseph Sheridan Le Fanu, Bram Stoker und Alexei Konstantinowitsch Tolstoi, außerdem ist er dort in dem Edgar-Wallace-Klassiker Das indische Tuch zu hören.[14] Er ist auch als Sprecher für Werbung, als Moderator und als Sprecher für den Westdeutschen Rundfunk tätig. 2012/13 sah man Hajek auch in einem Werbespot für Wilkinson (Regie: Peter Thorwarth) sowie als Maitre Chocolatier in mehreren Spots für Lindt & Sprüngli und als Reporter für Apollo-Optik. Soziales Engagement Hajek engagiert sich als Schirmherr des Vereins ?Philip Julius e.V.? dafür, Familien mit schwerstbehinderten Kindern zu unterstützen.[15] Hajek lebt in Düsseldorf.[11] /// Standort Wimregal GAD-0046 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm:

-

Original Autogramm Jens Hajek /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Jens Hajek bildseitig mit schwarzem Edding signiert. /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Jens Hajek (* 13. Februar 1968 in Ratingen[1]) ist ein deutscher Schauspieler. Ausbildung und Theater Hajek absolvierte eine private Schauspielausbildung. Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet er als freiberuflicher Schauspieler. Er war schwerpunktmäßig als Theaterschauspieler, häufig im Bereich des Boulevardtheaters, tätig. Sein erstes Theaterengagement hatte er 1995 am Theaterkeller Neuss, wo er die Rolle des Ehemanns Robert in dem Theaterstück Betrogen von Harold Pinter spielte. Seit 1998 trat er regelmäßig an der Komödie Düsseldorf auf. Er übernahm dort 1998 kurzfristig die Rolle des Neffen Alfred Klapproth in dem Lustspiel Pension Schöller, in einer Inszenierung von Alfons Höckmann.[2] Diese Rolle interpretierte er dort auch in der Wiederaufnahme der Inszenierung in der Spielzeit 2000/01. Es folgten weitere Auftritte an der Komödie Düsseldorf, häufig ebenfalls unter der Regie von Alfons Höckmann: in der Komödie Zwei in Opposition von Curth Flatow (Premiere: April 1999, Regie: Höckmann), als Willi/Hans Böttcher in dem Lustspiel Das Geld liegt auf der Bank (1999, Regie: Höckmann), als Sohn Oliver in der Komödie Trau keinem über 60 von Gunther Beth (2000), in der Farce Hasch mich, Genosse! von Ray Cooney (2002), in der Komödie Wer zweimal liebt, dem glaubt man nicht von Ray Cooney (2002-2004, Regie: Höckmann) und in der Spielzeit 2004/05 als Schauspieler Clive Winton in der Komödie Lauf doch nicht immer weg von Philip King (1904-1979). 2005 spielte er dort auch den Arzt Dr. Neumeister in der Komödie Der Raub der Sabinerinnen. 2005 trat er als Doktor in August Strindbergs Theaterstück Der Vater in einer Tourneeinszenierung der Tourneeproduktion Düsseldorf auf.[3] An der Komödie Düsseldorf und in einer Tourneeinszenierung der Theatergastspiele Kempf verkörperte er 2006 den Jo in der Komödie Mit Engelszungen der französischen Erfolgsautorin Anne-Marie Etienne; seine Partner waren Martin Armknecht und Bernhard Bettermann.[4] Weitere Engagements an der Komödie Düsseldorf hatte Hajek auch 2006 in Romantische Komödie von Bernard Slade und 2007 als Ehemann Frank in der Komödie Die bessere Hälfte von Alan Ayckbourn, in der an der Seite von Beatrice Richter und Gerry Hungbauer spielte. 2009 gastierte er am Fritz-Rémond-Theater in Frankfurt am Main als Schwiegersohn Ray in dem Theaterstück Das Haus am See, in dem Christiane Hammacher und Gunnar Möller seine Partner waren.[5] In der Spielzeit 2010/11 trat er an der Komödie Frankfurt in der Komödie Ein Hauch von Frühling von Samuel A. Taylor auf. 2012 spielte er wiederum an der Komödie Frankfurt in den Stücken Ein Schlüssel für 2 unter der Regie von Claus Helmer, sowie in dem Stück Ein Joghurt für 2 an der Seite von Martin Zuhr, Regie: Manfred Molitorisz. 2012/2013 gastierte er als Dr. Neumeister in dem Stück Der Raub der Sabinerinnen am Fritz-Rémond-Theater in Frankfurt am Main. 2011 spielte er am Alten Schauspielhaus Stuttgart in Frau Müller muss weg von Lutz Hübner. 2013 spielte er in Stuttgart in der Komödie im Marquardt, wo er in dem französischen Erfolgsstück Der Vorname von Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière die Rolle des Pierre Garaud unter der Regie von Manfred Langer an der Seite von Jochen Busse den Dieter in dem Stück In jeder Beziehung von Lars Albaum und Dietmar Jacobs spielte.[6][7][8] In der Spielzeit 2013/14 trat er am Fritz-Remond-Theater in der Rolle des David in The King?s Speech und an der Komödie Frankfurt als Freddy von Homeier in Der Mustergatte auf.[9][10] Im Februar 2014 gab er als Alain Steinhammer sein Debüt am Theater an der Kö in Düsseldorf in dem uraufgeführten Stück Aufguss von René Heinersdorff, an der Seite von Hugo Egon Balder und Jeanette Biedermann. Diese Rolle spielte er danach auch noch am Theater am Dom in Köln, am Contra-Kreis-Theater in Bonn, in der Komödie am Marquardt in Stuttgart, in der Komödie Frankfurt sowie auch auf Tournee (2016). Weitere Engagements hatte er auch am Kreschtheater in Krefeld und am Packhaustheater Bremen.[11] In Köln trat er 2004/2005 gemeinsam mit Georg Uecker in der Improvisationstheater-Show Jäger der verlorenen Story auf.[2] Film und Fernsehen Seit 1997 übernahm Hajek auch Rollen im Film und im Fernsehen. Er hatte zunächst Nebenrollen in den Fernsehserien Unter uns, Geliebte Schwestern, Verbotene Liebe und SOKO Köln. 2008 hatte er eine Episodenhauptrolle in der RTL-Actionserie 112 - Sie retten dein Leben; er spielte darin einen Ehemann, der von seiner Ehefrau wegen eines angeblichen Flirts mit einer anderen Frau nicht mehr in die Wohnung gelassen wird. 2010/2011 spielte er in der ZDF-Telenovela Lena - Liebe meines Lebens die Rolle des Journalisten und Fotografen Felix Hoppe. Seit Juni 2016 ist er in der Serie Unter uns als Bauunternehmer Benedikt Huber zu sehen.[12] Im 2017 gedrehten deutschen Kinderfilm Max Topas - Das Buch der Kristallkinder spielt Hajek den erwachsenen Max Topas, eine der Hauptrollen.[13] In Manta Manta - Zwoter Teil (2023) ist er als Kunsthändler Dubois zu sehen. Sprecher und Werbung Hajek arbeitet außerdem als Sprecher für Hörspiele; so sprach er bei dem Hörbuchverlag Titania Medien in verschiedenen Grusel-Hörspielen nach Motiven von Joseph Sheridan Le Fanu, Bram Stoker und Alexei Konstantinowitsch Tolstoi, außerdem ist er dort in dem Edgar-Wallace-Klassiker Das indische Tuch zu hören.[14] Er ist auch als Sprecher für Werbung, als Moderator und als Sprecher für den Westdeutschen Rundfunk tätig. 2012/13 sah man Hajek auch in einem Werbespot für Wilkinson (Regie: Peter Thorwarth) sowie als Maitre Chocolatier in mehreren Spots für Lindt & Sprüngli und als Reporter für Apollo-Optik. Soziales Engagement Hajek engagiert sich als Schirmherr des Vereins ?Philip Julius e.V.? dafür, Familien mit schwerstbehinderten Kindern zu unterstützen.[15] Hajek lebt in Düsseldorf.[11] /// Standort Wimregal GAD-0045 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm:

-

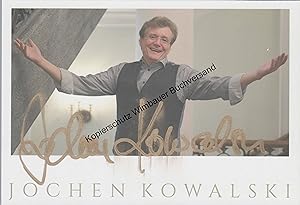

Original Autogramm Jochen Kowalski /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Jochen Kowalski bildseitig mit goldenem Stift signiert, ggf. wischspurig, ggf. mit eigenhändigem Zusatz "Herzlichst" /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Jochen Kowalski (* 30. Januar 1954 in Wachow, Kreis Nauen) ist ein deutscher Opernsänger in Tonlage Alt. Jochen Kowalski wuchs als Sohn eines Fleischermeisters und einer aus Brandenburg stammenden Mutter[1] mit zwei älteren Brüdern in der Nähe von Nauen auf, wo er 1972 sein Abitur ablegte. Da seine ersten beiden Bewerbungen an der Musikhochschule abgelehnt worden waren, wurde er zunächst Requisiteur an der Deutschen Staatsoper Unter den Linden in Berlin.[1] Von 1977 bis 1983 studierte er Gesang an der Hochschule für Musik ?Hanns Eisler? in Berlin. Nach anfänglichen Versuchen als Tenor erfolgte im letzten Studienjahr seine Ausbildung zum Countertenor bei Marianne Fischer-Kupfer. Bereits während dieser Zeit wurde Kowalski bei den internationalen Händel-Festspielen 1982 in Halle (Saale) engagiert. Nach dem Studium wurde er Ensemblemitglied an der Komischen Oper Berlin, maßgeblich gefördert von Harry Kupfer und Werner Rackwitz.[1] Seit 1985 wurde er auch für Tourneen des Hauses - auch im westlichen Teil Europas - verpflichtet. Bei einem Gastauftritt 1985 an der Staatsoper Hamburg lud ihn Rolf Liebermann zu einer geplanten Aufführung des Titus ein und schlug eine weitere Ausbildung bei Elisabeth Schwarzkopf vor.[1] Fortan trat Kowalski an den Opernhäusern Wiens auf, wo er 1987 sein Debüt als Prinz Orlofsky in Johann Strauß? Die Fledermaus hatte. Karl Dönch vermittelte den Auftritt an der Volksoper in Georg Friedrich Händels Giustino.[1] Nach dem Ende der DDR sang Kowalski u. a. in Paris, London, Tokio und bei den Salzburger Festspielen. 1992 war er Stargast bei der Eröffnung des 41. Wiener Opernballs. 1994 debütierte er an der Metropolitan Opera in New York. Dort sang er auch am 31. Dezember 1999 in der Fledermaus-Aufführung der Millenniumsgala. Mit dem Capital Dance Orchestra ist er immer wieder im deutschsprachigen Raum mit dem Programm Stars go swing unterwegs. Zu den Meilensteinen seiner Karriere zählen Haupt- und Titelrollen in folgenden Werken: Christoph Willibald Glucks: Orfeo ed Euridice (Orpheus) sowie Georg Friedrich Händels Giustino, Belshazzar (Daniel) und Julius Caesar in Ägypten (Caesar). Anders als die meisten Countertenöre widmet sich Jochen Kowalski nicht ausschließlich der Alten Musik, sondern interpretiert auch Kunstlieder, Operetten und Salonmusik. 2013 gestaltete er die Rolle des Max Wallstein in der Uraufführung von Villa Verdi frei nach dem Film Il Bacio di Tosca von Daniel Schmid an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (Regie: Johann Kresnik, Text: Chistoph Klimke, Komposition und Arrangements: Walter Haupt). 2016 trat er in der Sprechrolle des toten Hamlet in Anno Schreiers Oper Hamlet im Theater an der Wien auf. In der Spielzeit 2017/18 kehrte er als Nutrice in Monteverdis L?incoronazione di Poppea erfolgreich auf die Bühne der Berliner Staatsoper zurück. Seit einiger Zeit widmet er sich verstärkt dem Genre des Konzert-Melodrams. So hat er gemeinsam mit dem Carl-Maria-von Weber Ensemble der Staatskapelle Berlin das heitere Melodram Der Fluch der Kröte von Arnold Winternitz auf CD eingespielt. Erfolgreich sind ebenfalls seine Interpretationen von Max von Schillings Hexenlied (mit Klavier und Orchester) und ganz aktuell Enoch Arden von Richard Strauss. /// Standort Wimregal PKis-Box75-U07ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Georg Böhm /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Rumänisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Blatt. Zustand: Gut. Albumblatt /-fragment von Georg Böhm auf aufmontierter Postkarte mit goldenem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Zsolt-Georg Böhm (* 17. April 1962 in Salacea, Kreis Bihor) ist ein ehemaliger deutsch-ungarischer Tischtennisspieler und Buchautor, der in Rumänien geboren wurde. Mit sieben Jahren begann Böhm Tischtennis zu spielen. Insgesamt 25 nationale Titel konnte er gewinnen. 1977, 1978, 1979 gewann er die Landesmeisterschaft der Jugend, 1978 und 1979 die Meisterschaft der Herren im Einzel (wobei er 1978 im Finale seinen Bruder Josef besiegte), 1977 und 1978 im Doppel mit seinem Bruder und fünfmal mit dem Verein CSM Cluj. 1978 wurde er Jugend-Europameister (im Doppel mit Simion Cri?an), im Mixed mit Éva Ferenczi gewann er das Endspiel gegen das jugoslawische Paar Iztok Frank/Gordana Perkucin[1]. 1980 nahm er noch für sein Geburtsland an der Europameisterschaft in Bern teil. Danach kehrte er nicht mehr nach Rumänien zurück und zog stattdessen nach Mörfelden bei Frankfurt am Main. Zeit in der Bundesrepublik Deutschland In den 1980er und 1990er Jahren war er einer der stärksten Spieler in Deutschland. Er war sechsmal Meister im Einzel. Achtmal nahm er an Europameisterschaften und sechsmal an Weltmeisterschaften teil. Zwischen 1982 und 1993 bestritt er 102 Länderspiele. In seinem ersten Länderspiel, der Europaliga-Begegnung mit der CSSR im September 1982, gewann und verlor er jeweils ein Einzel.[2] 1983, 1985 und 1987 wurde er Spieler des Jahres im DTTB. Für negative Schlagzeilen sorgte Böhm bei der Europameisterschaft 1986 in Prag, als er nach einem Streit mit Bundestrainer Charles Roesch aus der Mannschaft ausgeschlossen wurde und ihm später vom Bundesgericht des DTTB eine Geldstrafe auferlegt wurde. Im Viertelfinale der Weltmeisterschaften 1987 in Neu Delhi siegte er in allen drei Spielen gegen Schweden. 1988 trat er bei den Olympischen Spielen an und gewann fünf Spiele im Einzel. Bei der Tischtennis-Europameisterschaft 1990 in Göteborg erzielte er die beste Bilanz in der Mannschaft. Im Mannschaftsfinale gewann er gegen Jan-Ove Waldner. Heute (2021) ist er Pädagoge. Er spielt immer noch in der Oberliga in der 1. Mannschaft des TVB Nassau an der Lahn. Privat Böhms Eltern waren beide Ärzte. Die Vorfahren seines Vaters stammen aus Schwaben und wanderten 1735 nach Rumänien aus.[3] Sein Vater spielte in der rumänischen 1. Liga Tischtennis. Er hat einen zwei Jahre älteren Bruder namens Josef, der ihm im Dezember 1981 nach Deutschland folgte. Mitte der 1990er Jahre absolvierte Böhm ein Studium in Grundschulpädagogik und Sport.[4] Seit Juli 1993 ist er mit der in Rumänien geborenen Susanne verheiratet.[5] Er ist Vater von drei Kindern, wovon zwei aktiv Tischtennis spielen. 2013 veröffentlichte er seine Autobiographie Mein Wunder von Bern. 2018 erschien sein Roman Die Pontifex-Botschaft (ISBN 3-946635-09-1). Sein drittes Buch, die Fortsetzung seiner Autobiographie Offene Veränderung , erschien 2021.[6] /// Standort Wimregal PKis-Box58-U003 ro Gewicht in Gramm: 10.

-

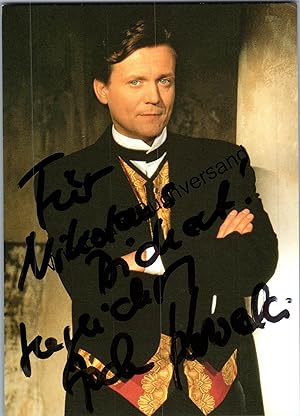

Original Autogramm Jochen Kowalski /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Jochen Kowalski bildseitig mit schwarzem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "Für Nikolaus [Nachname unleserlich] Herzlichst" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Jochen Kowalski (* 30. Januar 1954 in Wachow, Kreis Nauen) ist ein deutscher Opernsänger in Tonlage Alt. Jochen Kowalski wuchs als Sohn eines Fleischermeisters und einer aus Brandenburg stammenden Mutter[1] mit zwei älteren Brüdern in der Nähe von Nauen auf, wo er 1972 sein Abitur ablegte. Da seine ersten beiden Bewerbungen an der Musikhochschule abgelehnt worden waren, wurde er zunächst Requisiteur an der Deutschen Staatsoper Unter den Linden in Berlin.[1] Von 1977 bis 1983 studierte er Gesang an der Hochschule für Musik ?Hanns Eisler? in Berlin. Nach anfänglichen Versuchen als Tenor erfolgte im letzten Studienjahr seine Ausbildung zum Countertenor bei Marianne Fischer-Kupfer. Bereits während dieser Zeit wurde Kowalski bei den internationalen Händel-Festspielen 1982 in Halle (Saale) engagiert. Nach dem Studium wurde er Ensemblemitglied an der Komischen Oper Berlin, maßgeblich gefördert von Harry Kupfer und Werner Rackwitz.[1] Seit 1985 wurde er auch für Tourneen des Hauses - auch im westlichen Teil Europas - verpflichtet. Bei einem Gastauftritt 1985 an der Staatsoper Hamburg lud ihn Rolf Liebermann zu einer geplanten Aufführung des Titus ein und schlug eine weitere Ausbildung bei Elisabeth Schwarzkopf vor.[1] Fortan trat Kowalski an den Opernhäusern Wiens auf, wo er 1987 sein Debüt als Prinz Orlofsky in Johann Strauß? Die Fledermaus hatte. Karl Dönch vermittelte den Auftritt an der Volksoper in Georg Friedrich Händels Giustino.[1] Nach dem Ende der DDR sang Kowalski u. a. in Paris, London, Tokio und bei den Salzburger Festspielen. 1992 war er Stargast bei der Eröffnung des 41. Wiener Opernballs. 1994 debütierte er an der Metropolitan Opera in New York. Dort sang er auch am 31. Dezember 1999 in der Fledermaus-Aufführung der Millenniumsgala. Mit dem Capital Dance Orchestra ist er immer wieder im deutschsprachigen Raum mit dem Programm Stars go swing unterwegs. Zu den Meilensteinen seiner Karriere zählen Haupt- und Titelrollen in folgenden Werken: Christoph Willibald Glucks: Orfeo ed Euridice (Orpheus) sowie Georg Friedrich Händels Giustino, Belshazzar (Daniel) und Julius Caesar in Ägypten (Caesar). Anders als die meisten Countertenöre widmet sich Jochen Kowalski nicht ausschließlich der Alten Musik, sondern interpretiert auch Kunstlieder, Operetten und Salonmusik. 2013 gestaltete er die Rolle des Max Wallstein in der Uraufführung von Villa Verdi frei nach dem Film Il Bacio di Tosca von Daniel Schmid an der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz (Regie: Johann Kresnik, Text: Chistoph Klimke, Komposition und Arrangements: Walter Haupt). 2016 trat er in der Sprechrolle des toten Hamlet in Anno Schreiers Oper Hamlet im Theater an der Wien auf. In der Spielzeit 2017/18 kehrte er als Nutrice in Monteverdis L?incoronazione di Poppea erfolgreich auf die Bühne der Berliner Staatsoper zurück. Seit einiger Zeit widmet er sich verstärkt dem Genre des Konzert-Melodrams. So hat er gemeinsam mit dem Carl-Maria-von Weber Ensemble der Staatskapelle Berlin das heitere Melodram Der Fluch der Kröte von Arnold Winternitz auf CD eingespielt. Erfolgreich sind ebenfalls seine Interpretationen von Max von Schillings Hexenlied (mit Klavier und Orchester) und ganz aktuell Enoch Arden von Richard Strauss. /// Standort Wimregal PKis-Box57-U015 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Johanna Scheringer-Wright MdL Die Linke /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Flyer. Zustand: Sehr gut. Wahlkampfflyer von Johanna Scheringer-Wright mit schwarzem Stift signiert.- Johanna Scheringer-Wright, geb. Scheringer (* 15. Januar 1963 in Kösching) ist eine deutsche Politikerin (Die Linke). Scheringer-Wright war von 2004 bis 2009 und erneut von 2014 bis 2019 Mitglied des Thüringer Landtags. Johanna Scheringer-Wright ist die Tochter von Richard Scheringer (1930-2006), einem Sohn des KPD- und DKP-Politikers Richard Scheringer. Ihr Onkel Konrad Scheringer (1938-2016) war ebenfalls PDS-Abgeordneter im Thüringer Landtag. Weitere Onkel sind der mecklenburg-vorpommersche Landespolitiker Johann Scheringer und Dietrich Scheringer, der zur Bundestagswahl 1969 für die Aktion Demokratischer Fortschritt kandidierte. Scheringer ist seit ihrer Jugend in sozialistischen Vereinigungen aktiv, sie trat 1977 der SDAJ und 1979 der DKP bei.[2] 1982 erwarb sie die Fachhochschulreife in Landshut und studierte anschließend Agrarwissenschaften an der Universität Gesamthochschule Kassel, was sie 1987 als Diplom-Agraringenieurin abschloss. Es folgten 1993/94 ein Aufbaustudium ?Management natürlicher Ressourcen? an der University of Edinburgh mit dem Abschluss Master of Science sowie von 1998 bis 2002 ein Promotionsstudium an der Georg-August-Universität Göttingen, das sie als Doktor der Agrarwissenschaften abschloss. Ab 1998 war sie als Wissenschaftliche Mitarbeiterin an zahlreichen agrarwissenschaftlichen Projekten der Universität Göttingen beteiligt. Bei der Landtagswahl 2004 zog Scheringer-Wright über die Landesliste der damaligen PDS, der sie 2004 beitrat, in den Thüringer Landtag ein. Sie war agrarpolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Zur Bundestagswahl 2005 war sie Direktkandidatin ihrer Partei im Bundestagswahlkreis Eichsfeld - Nordhausen - Unstrut-Hainich-Kreis I. Bei der Landtagswahl 2009 kandidierte sie im Wahlkreis Eichsfeld I gegen Ministerpräsident Dieter Althaus; in der traditionellen Hochburg der CDU erhielt sie 12,2 % der Wahlkreisstimmen. Auf der Landesliste ihrer Partei kandidierte sie auf Platz 25, was nicht zum direkten Wiedereinzug in den Landtag reichte. Seit 1. Juli 2012 gehört Scheringer-Wright erneut dem Thüringer Landtag an. Sie übernahm eines der Mandate, das durch den Wahlerfolg von Linke-Politikern bei den Kommunalwahlen in Thüringen 2012 frei geworden war. Bei der Landtagswahl 2014 wurde sie über die Landesliste in den Landtag gewählt. 2019 konnte sie bei der Landtagswahl kein Direktmandat gewinnen und hatte auch nicht auf der Landesliste kandidiert. /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal PKis-Box10-U005ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Norbert Herr (1944-2021) CDU MdL Hessen /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Sehr gut. Foto von Norbert Herr bildseitig mit schwarzem Stift signiert (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig).- Norbert Herr (* 28. Mai 1944 in Fulda; ? 15. Januar 2021 ebenda) war ein deutscher Politiker (CDU) und Abgeordneter des Deutschen Bundestages und des hessischen Landtages. Nach dem Abitur am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium in Fulda im Jahr 1963 folgte ein Studium der Geschichte, Politik und Geographie in Frankfurt am Main. Herr schloss das Studium 1969 mit dem ersten Staatsexamen, 1970 mit einer Erweiterungsprüfung in Geographie und 1974 mit dem zweiten Staatsexamen ab (von 1973 bis 1974 Referendariat). Im Jahr 1975 folgte die Promotion zum Dr. phil. Seit dem Jahr 1977 war Herr als Studienrat, später als Oberstudienrat tätig. In der Zeit von 1983 bis 1984 hatte er einen nebenamtlichen Lehrauftrag an der Hochschule Fulda inne. Von 1989 bis 1990 war er stellvertretender Leiter des Ministerbüros im Hessischen Kultusministerium. Norbert Herr war römisch-katholisch, verheiratet und hat vier Kinder. Er starb im Alter von 76 Jahren nach einer SARS-CoV-2-Infektion.[1] Politik Im Jahr 1971 trat Herr der Jungen Union und der CDU bei. In der JU war er Bezirksvorsitzender der JU Osthessen und Mitglied des Landesvorstands. In der CDU war er Mitglied des Kreisvorstands der CDU Fulda und war stellv. Kreisvorsitzender. Seit 1977 war Herr Mitglied des Kreistags Fulda und war dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender bis er 2001 zum Fraktionsvorsitzenden gewählt wurde. Er war Vorsitzender des Arbeitskreises Schule und Kultur des Kreistags sowie Mitglied der Regionalversammlung Nordhessen. In den Jahren 1993 und 1994 war Norbert Herr Mitglied des Deutschen Bundestages. Herr war dreimal Mitglied der Bundesversammlung, und zwar 1994, 2009 und 2018. Seit dem 5. April 1995 war Herr Mitglied des Hessischen Landtages und war dort vom 5. April 1999 bis zum 4. April 2008 stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion. Er war stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Wissenschaft und Kunst seit dem 5. April 2003, Mitglied im Kulturpolitischen Ausschuss, Vorsitzender im Unterausschuss für Heimatvertriebene, Aussiedler, Flüchtlinge und Wiedergutmachung, des Unterausschusses UHW, Vorsitzender Kuratorium der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung, Kuratorium Stiftung ?Podium junger Musiker? sowie der Landespersonalkommission. Er vertrat als direkt gewählter Abgeordneter den Wahlkreis 15 - Fulda II im Landtag. Herr trat bei der Landtagswahl 2013 nicht mehr an. Sein Nachfolger im Wahlkreis ist Markus Meysner. Sonstige Ämter Norbert Herr war Mitglied des Verwaltungsrats der Sparkasse Fulda und Aufsichtsratsmitglied der RhönEnergie. Seit Mai 2006 war er Mitglied und ehemaliger Kreisvorsitzender des Hessischen Philologenverbands (DBB). Seit Studientagen 1963 war Norbert Herr Mitglied der katholischen CV-Verbindungen KDStV Greiffenstein Frankfurt/Main, später auch der KDStV Adolphiana Fulda und KDStV Arminia Heidelberg. Er war Philistersenior des Ortszirkels Fulda und von 1995 bis 2019 Vorsitzender des CV "Buchonia" Fulda. Sein Hobby war die Blasmusik; er absolvierte eine Dirigentenausbildung an der Hochschule für Musik Trossingen. Von 1976 bis 1993 war er Leiter des Blasorchesters der Freiherr-vom-Stein-Schule in Fulda mit Erfolgen auf nationaler und internationaler Ebene (u. a. Deutscher Juniorenmeister 1981 und Bundeswettbewerb f. Orchester 1988). Ehrenamtlich engagierte er sich als Präsident der Arbeitsgemeinschaft Hessischer Musikverbände (AHM) und gründete 1980 den Kreis- und Stadtmusikverband Fulda, dessen Vorsitzender er bis zu seinem Tod war. Ehrungen und Auszeichnungen 2005 wurde er mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland (Verdienstkreuz am Bande) ausgezeichnet. 2016 erhielt er die Georg-Stieler-Medaille.[2] Für seine Verdienste für die Blasmusik erhielt er die CISM-Medaille. /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal Pkis-Box35-U028ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Holger Poppenhäger Thüringen Landesminister /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. DIN-lang-Briefkarte von Holger Poppenhäger bildseitig mit schwarzem Kuli signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Holger Poppenhäger (* 3. April 1957 in Kassel) ist ein deutscher Jurist, Politiker (SPD) und Beamter. Er war von November 2009 bis Dezember 2014 Thüringer Justizminister im Kabinett Lieberknecht und von Dezember 2014 bis August 2017 Thüringer Minister für Inneres und Kommunales im Kabinett Ramelow I. Seit dem 1. Mai 2018 ist er Präsident des Thüringer Landesamtes für Statistik. Poppenhäger studierte von 1976 bis 1984 Rechtswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen, wo er im Dezember 1980 Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses wurde. Nach dem ersten Staatsexamen im November 1984 absolvierte er von 1985 bis 1987 sein Referendariat in Frankfurt am Main und Gießen und im März 1988 das zweite juristische Staatsexamen. Von Mai 1988 bis Februar 1989 arbeitete er als Verwaltungsjurist im Regierungspräsidium Gießen, anschließend von 1989 bis 1994 im Statistischen Bundesamt in Wiesbaden, zuletzt ab 1992 als Referatsleiter in der Gruppe ?Statistikrelevante Rechtsangelegenheiten? 1994 wurde er von der Universität Gießen mit summa cum laude zum Doktor der Rechtswissenschaften promoviert; der Titel seiner Dissertation lautete Die Übermittlung und Veröffentlichung statistischer Daten im Lichte des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Ab 1994 war er als höherer Verwaltungsbeamter für den Thüringer Landtag tätig. Daneben hatte er 2002/2003 einen Lehrauftrag an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt inne. Vom 4. November 2009 bis zum 5. Dezember 2014 war er im Kabinett Lieberknecht Thüringer Justizminister. Seit dem 5. Dezember 2014 war Poppenhäger Thüringer Minister für Inneres und Kommunales im Kabinett Ramelow I. Als Innenminister war Poppenhäger maßgeblich verantwortlich für die Gebietsreform Thüringen 2018 bis 2024, eines der zentralen Projekte der rot-rot-grünen Koalition. Nach Verzögerungen in der Reform, die von 2018 auf 2021 verschoben worden ist, wurde Poppenhäger auf Betreiben des SPD-Landesvorsitzenden Andreas Bausewein am 30. August 2017 als Minister entlassen; unmittelbar danach wurde Georg Maier zu seinem Nachfolger ernannt.[1][2] Poppenhäger war von 2006 bis 2012 SPD-Kreisvorsitzender in Erfurt, ist Mitglied des Forums Demokratische Linke 21 und wurde am 7. Juni 2009 bei den Kommunalwahlen in Thüringen als Stadtrat in Erfurt gewählt. Eine gleichzeitige Kandidatur für das Europaparlament scheiterte. Seit 2010 gehört er dem Ausschuss der Regionen der Europäischen Union an.[3] Bei der Landtagswahl in Thüringen 2014 kandidierte er für ein Direktmandat im Wahlkreis Unstrut-Hainich-Kreis I und erhielt 17,4 Prozent der Stimmen.[4] Am 28. November 2017 wurde er vom Kabinett mit Wirkung zum 1. Mai 2018 zum Präsidenten des Thüringer Landesamtes für Statistik bestellt. Der Thüringer CDU-Generalsekretär Raymond Walk kritisierte dies im Zusammenhang mit Poppenhägers Entlassung als Versorgung mit Posten. Walk äußerte, Zweifel an der gebotenen Neutralität Poppenhägers, der als Landesamtspräsident automatisch auch Landeswahlleiter geworden ist, seien ?fast unvermeidlich?.[5] Familie Holger Poppenhäger lebt seit 1995 in Erfurt, ist evangelisch, verheiratet und hat eine Tochter. /// Standort Wimregal PKis-Box67-U012 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Fritz von Friedl (1941-2024) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Fritz von Friedl bildseitig mit weissem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "Mit besten Wünschen", Unterschrift etwas wischspurig /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Fritz von Friedl, eigentlich Fritz Friedl[1][2] (* 17. April 1941 in Berlin; ? 9. Oktober 2024 in Wien[3][4]) war ein österreichischer Schauspieler, Synchron- und Off-Sprecher. Fritz Friedl studierte Schauspiel am Max Reinhardt Seminar in Wien. Er hatte mehrere Engagements an Theatern in Österreich und Deutschland, unter anderem in Oberhausen, am Thalia Theater in Hamburg. In Wien war er am Theater in der Josefstadt und am Ensemble Theater engagiert.[5] Von 1972 bis 1978 war er außerdem festes Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater. Mit George Tabori arbeitete er in den 1980er Jahren vier Jahre am Wiener Schauspielhaus im Ensemble Der Kreis. Bereits als Kind wirkte von Friedl ab 1958 in österreichischen und deutschen Film- und Fernsehproduktionen mit. So spielte er 1962 in einer Fernsehfassung den Holzknecht Franzl in dem romantischen Zaubermärchen Der Alpenkönig und der Menschenfeind von Ferdinand Raimund. Für die Kinoproduktion Karl May wurde er 1974 von Hans-Jürgen Syberberg als Untersuchungsrichter Larrass verpflichtet. Seit den 1980er Jahren stand er auch in mehreren internationalen Kinoproduktionen und Fernsehserien vor der Kamera. Fritz von Friedl spielte außer in vielen deutschsprachigen Produktionen auch in amerikanischen und französischen Filmen. 1979 spielte er unter der Regie von Édouard Molinaro an der Seite von Marie-Hélène Breillat und Mathieu Carrière in La pitié dangereuse, einer französischen Filmadaption des Romans Ungeduld des Herzens von Stefan Zweig. Es folgten 1983 und 1988 kleine Rollen in der US-Mini-Serie Der Feuersturm und in der Fortsetzung Feuersturm und Asche. 2003 spielte er einen Pathologen in der Fernsehverfilmung des Romans Die Rückkehr des Tanzlehrers von Henning Mankell. Eine kleine Rolle hatte er 2004 auch in dem Kinofilm Klimt. Im Lauf seiner weiteren Schauspielkarriere war von Friedl regelmäßig auch in österreichischen und deutschen Fernsehproduktionen zu sehen, in denen er mehrere durchgehende Serienrollen, wiederkehrende Episodenrollen und auch Gastrollen übernahm. Wiederkehrende Serienrollen hatte er unter anderem neben Jenny Gröllmann und Ann-Cathrin Sudhoff als untreuer Ehemann Georg in der deutsch-österreichischen ZDF-Familienserie Iris & Violetta, in den ORF-Fernsehserien Kaisermühlen Blues und Schlosshotel Orth sowie in Julia - Eine ungewöhnliche Frau an der Seite von Christiane Hörbiger. In dieser Serie spielte er die Rolle des Arztes Dr. Burger, der wegen eines möglichen ärztlichen Kunstfehlers unter Verdacht gerät. Über dreißig Jahren war Fritz von Friedl für den ORF als Sprecher für Kultur- und Politikbeiträge im Radio (Ö1) und Fernsehen tätig und wirkte dabei regelmäßig als Off-Sprecher von Filmdokumentationen sowie als Synchronsprecher mit.[5] Fritz von Friedl war als Rezitator mit literarischen Programmen tätig. In Programmen las er aus Romanen, Erinnerungen und Briefwechseln von Alexander Lernet-Holenia und Karl Anton Wolf. Privates Fritz von Friedl und seine Schwester Loni von Friedl, die ebenfalls Schauspielerin ist, sind die Kinder des österreichischen Kameramanns Fritz Friedl. Einer seiner drei Söhne aus zwei Ehen ist der Schauspieler Christoph von Friedl. Von Friedl lebte in Wien und engagierte sich im Vorstand des Verbandes der Österreichischen FilmschauspielerInnen (VÖFS).[5] /// Standort Wimregal PKis-Box56-U013 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Lateinisches Zeugnis Universität BERLIN 1910 stud. math. FLECK; Signatur Gustav ROETHE

Verlag: Berlin, 1910

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

Kein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Lateinisches Immatrikulations-Zeugnis der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin von 1910. --- Signiert vom Dekan der philosophischen Fakultät, dem germanistischer Mediävisten Gustav Roethe (1859-1926). --- Ausgestellt auf den Philosophie- und Mathematik-Studenten Theodor Fleck (1891-1970). --- Theodor Fleck wurde geboren am 15. Juli 1891 in Berlin als unehelicher Sohn des jüdischen Arztes und Amateur-Mathematikers (Träger der Silbernen Leibnitz-Medaille wegen seiner Forschungen zum Großen Fermatschen Satz) Albert Fleck (1861-1943) und der Schneiderin Johanna Helene Marie Friederike Wilhelmine Dahms (* 1869). Seine Eltern heirateten 1895, und sein Vater erkannte ihn dann als seinen Sohn an. (Quelle: Geburtsurkunde auf der ancestry-Website.) --- Theodor Fleck legte sein Abitur 1910 an der Friedrichswerderschen Oberrealschule in Berlin ab und studierte vom SS 1910 bis zum WS 1914/15 Mathematik und Philosophie an der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, u.a. bei den Mathematikern Ferdinand Georg Frobenius (1849-1917), Rudolf Lehmann-Filhés (1854-1914) und Hermann Amandus Schwarz (1843-1921), dem Physiker Heinrich Rubens (1865-1922) und dem Philosophen Alois Riehl (1844-1924). Er starb 1970 in Berlin-Steglitz. --- Handschriftlich ausgefüllter lateinischer Vordruck (33,5 x 21,3 cm), datiert Berlin, den 14. April 1910. --- Über seinen Vater: Albert Fleck wurde am 6. Dezember 1861 in Berlin als Sohn des Zigarrenhändlers Julius Fleck (1829-1897) und der Sarah Rosalie, geb. Holtz geboren und starb am 11. April 1943 in seiner Wohnung in Berlin-Lichterfelde. 1895 heiratete er in Berlin Johanna Helene Marie Friederike Wilhelmine Dahms (* 12. Juli 1869 in Grabow, Kreis Randow als Tochter des Schneidermeisters Carl Friedrich Wilhelm Dahms und der Auguste Marie Louise, geb. Beierfuß, gest. 1948 in Berlin). Weitere Kinder waren: Margarete Helene Elisabeth Fleck (* 18. Februar 1893 in Berlin), spätere Ehefrau von Reinhold Friedrich Wilhelm Stutzke (1860-1940); der technische Angestellte Erich Walter Fleck (* 9. Februar 1902 in Berlin; gest. 1966 in Berlin-Steglitz), der am 29. September 1929 in Berlin-Steglitz die neun Jahre ältere Ida Pache (* 23. April 1893 in Königlich Neudorf, Kreis Oppeln) geheiratet hatte; der Doktor der Medizin Heinz Fleck (* 29. März 1907 in Berlin). --- Albert Fleck studierte an der Universität Berlin zunächst 1881-85 Mathematik und Physik und anschließend 1886-91 Medizin. Der kinderreiche Dr. Fleck verdiente später seinen Lebensunterhalt als Arzt. Seine Freizeit widmete er jedoch der Mathematik. Besonders galt seine Liebe der Zahlentheorie, besonders dem Großen Fermatschen Satz. Im wikipedia-Artikel über den Wolfskehl-Preis heißt es über Albert Fleck: "In Berlin machte sich der Amateur-Mathematiker und Arzt Albert Fleck (1861-1943) um die Entlarvung der vielen oft schwer zu entdeckenden Fehler in den eingeschickten Lösungen verdient (sein Arbeitsplatz wurde Fermat-Klinik genannt), wofür er 1914 auf Anregung der Mathematiker der Berliner Akademie die Silberne Leibniz-Medaille erhielt. Er war es auch, der bei dem bekannten Mathematiker Ferdinand Lindemann 1908 einen Fehler in dessen Beweisversuch der Fermatvermutung fand." --- Zustand: Dokument gefaltet; kräftiges Papier stärker gebräunt, mit leichten Randschäden und kleinen Eckknicken. Signatur des Verfassers.

-

ADEL: PK Blaise Castle (Bristol) 1900, Emilie von BUNSEN (1827-1911), KARLSRUHE

Verlag: Karlsruhe, 1900

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

Kein Einband. Zustand: Befriedigend. 1. Auflage. Adels-Postkarte von 1900 aus Blaise Castle (Bristol). --- Geschrieben von einem Fräulein von Bunsen aus Karlsruhe, d.i. Emilie von Bunsen (geb. 1827 in Rom, gest. 1911 in Karlsruhe), Tochter des bedeutenden Diplomaten Christian Karl Josias von Bunsen (1791-1860) und der Malerlin und Autorin Frances Bunsen (1791-1876). Sie war Übersetzerin und Leiterin einer Schule für Krankenpflegerinnen in Karlsruhe. --- Gerichtet an den Briefträger Gabler vom Postamt in der Ritterstraße in Karlsruhe. --- Datiert Blaise Castle, England, den 20. Juli 1900. -- Mit Poststempel aus Bristol vom 21. Juli 1900. --- Transkription: "Ich ersuche Sie etwaige Briefe u. Post-Sachen vom 30. an, wie folgt zu versenden: The castle, Castletownshend - Co. Cork, Irland, Großbritannien. Fräulein von Bunsen." --- Emilie von Bunsen befand sie auf einer Reise durch Großbritannien, bei der sie Verwandte besuchte. --- Im Blaise Castle (Henbury, Bristol) lebte ihre Schwester Mary Charlotte Eliabeth Battersby-Harford, geb. von Bunsen (geb. 1830 in Rom, gest. 17. Februar 1911 auf Blaise Castle), Witwe von John Battersby-Harford (* 29. November 1819 in Clifton; gest. 11. Februar 1875 in Cimies, Nizza). --- In Castletownshend lebte ihre Cousine Beatrice Margaret Uniacke Townshend, geb. von Bunsen (1861-1947), Ehefrau von Charles Loftus Uniacke Townshend (1861-1931) und einzige Tochter von Emilies Bruder, des Diplomaten Carl von Bunsen (1821-1887). --- Zustand: Karte gebräunt und stärker fleckig, mit Eckknicken. --- Über ihren Vater (Quelle: wikipedia): Christian Karl Josias von Bunsen (* 25. August 1791 in Korbach; 28. November 1860 in Bonn) war preußischer Diplomat. Er war Botschafter beim Heiligen Stuhl in Rom und Gesandter in London und Bern. Bunsen gehörte zu den Mitbegründern des Deutschen Archäologischen Instituts in Rom. Biographie: Ausbildung: Seine Eltern waren der Gerichtsschreiber Heinrich Christian Bunsen (17431820) und dessen zweite Gattin Johanette Eleonore, geb. Brocki (17501819). Bunsen begann nach dem Abitur 1808 (Alte Landesschule Korbach) in Marburg ein Studium der Theologie und setzte es bereits 1809 in Göttingen mit Theologie und Philologie fort. Er finanzierte seine Studien durch Unterricht. Zum Abschluss seines Studiums reiste er nach Paris, Leiden und Kopenhagen. An der preußischen Gesandtschaft in Rom: Bunsen begann seine Laufbahn in Rom als Assistent des dortigen Botschafters Barthold Georg Niebuhr. Dort begann er sich für die Entzifferung der Ägyptischen Hieroglyphen durch Jean-François Champollion zu interessieren. Als Niebuhr einen Ruf auf einen Lehrstuhl an der Universität Bonn als Althistoriker annahm, folgte Bunsen ihm als Botschafter in Rom beim Vatikan und mietete sich im Palazzo Caffarelli ein. Hier verkehrte er in Kreisen der deutschen Künstlerschaft, wie mit August Grahl, Julius Schnorr von Carolsfeld, die im Palazzo lebten,[1] oder Wilhelm Hensel, und im Verkehr mit hochgebildeten Engländern. Am 1. Juli 1817 heiratete Bunsen Fanny, eine geborene Frances Waddington (17911876), aus Monmouthshire in Wales. Er führte den von Niebuhr begonnenen Salon fort; sein Haus war somit eines der Zentren deutscher und auch europäischer Kultur in Rom. Er gehörte zum engen Kreis der Römischen Hyperboreern um Otto Magnus von Stackelberg, August Kestner, Eduard Gerhard und Theodor Panofka. 1829 gehörte er zu den Mitbegründern des aus den Hyperboreern hervor gegangenen Istituto di corrispondenza archeologica. Bunsen verfügte über glänzende internationale Verbindungen. So erfuhr er von Karl Richard Lepsius, der sich gerade in Paris aufhielt. Bunsen lud Lepsius ein, die Erforschung der Hieroglyphen dort fortzusetzen, wo Champollion aufgehört hatte. Nach anfänglichem Zögern sagte Lepsius zu und kam nach Rom. Signatur des Verfassers.

-

Original Autogramm Georg Kardinal Sterzinsky (1936-2011) Erzbischof Berlin /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Georg Maximilian Kardinal Sterzinsky bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Georg Maximilian Kardinal Sterzinsky (* 9. Februar 1936 in Warlack, Kreis Heilsberg, Ostpreußen; ? 30. Juni 2011 in Berlin) war ein deutscher Geistlicher und Erzbischof von Berlin. Georg Maximilian Sterzinsky stammte aus dem Ermland in Ostpreußen. Er wuchs in einer großen Familie in Jomendorf bei Allenstein auf. Seine Mutter starb, als er elf Jahre alt war. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Familie 1946 aus Ostpreußen vertrieben. Sie kam nach Thüringen in der späteren DDR. Nach dem 1954 begonnenen Studium der Katholischen Theologie wurde er am 15. November 1959 von Bischof Ferdinand Piontek zum Diakon geweiht und empfing am 29. Juni 1960 in Erfurt durch Joseph Freusberg, Weihbischof in Fulda, die Priesterweihe, er wurde in das Bistum Fulda inkardiniert. Anschließend war er bis 1962 Kaplan an St. Elisabeth in Eisenach, von 1962 bis 1964 Präfekt und Assistent am Regional-Priesterseminar Erfurt, von 1964 bis 1966 Vikar der Propsteikirche St. Marien in Heiligenstadt, ab 1966 bis 1981 Pfarrer an St. Johannes Baptist in Jena. 1981 wurde er von Joachim Wanke zum Generalvikar im Bischöflichen Amt Erfurt-Meiningen berufen. Papst Johannes Paul II. verlieh ihm am 8. März 1982 den Titel Ehrenprälat Seiner Heiligkeit.[1] 1989 wählte ihn das Berliner Domkapitel zum Bischof von Berlin; die päpstliche Ernennung erfolgte am 24. Juni 1989. Die Bischofsweihe spendete ihm Joachim Wanke am 9. September 1989; Mitkonsekratoren waren Johannes Kapp, Weihbischof in Fulda, und Wolfgang Weider, Weihbischof im Bistum Berlin. Sein Wahlspruch war Deus semper maior (?Gott ist immer größer?). Am 28. Juni 1991 nahm ihn Papst Johannes Paul II. als Kardinalpriester mit der Titelkirche San Giuseppe all?Aurelio in das Kardinalskollegium auf. Mit der Erhebung des Bistums Berlin zum Erzbistum am 27. Juni 1994 wurde Sterzinsky erster Erzbischof von Berlin und Metropolit der Berliner Kirchenprovinz. Am Konklave im Jahr 2005 nahm er als wahlberechtigter Kardinal teil. Am 24. Februar 2011 nahm Papst Benedikt XVI. sein bei Erreichen des 75. Lebensjahres aus Altersgründen vorgebrachtes Rücktrittsgesuch an.[2] Die Amtsgeschäfte im Erzbistum Berlin übernahm Weihbischof Matthias Heinrich als Diözesanadministrator. Am 2. Juli desselben Jahres ernannte Benedikt XVI. den Kölner Weihbischof Rainer Maria Woelki zum Nachfolger Sterzinskys. Georg Kardinal Sterzinsky starb nach schwerer Krankheit in den frühen Morgenstunden des 30. Juni 2011 in Berlin.[3] Im Anschluss an das Requiem in der St. Hedwigs-Kathedrale wurde er am 9. Juli 2011 in der Unterkirche der Kathedrale beigesetzt. Auch auf dem denkmalgeschützten St.-Hedwigs-Friedhof in der Konrad-Wolf-Straße im Bezirk Lichtenberg, Ortsteil Berlin-Alt-Hohenschönhausen, wird seiner gedacht. Auf einem schlicht gestalteten Gedenkstein mit der Inschrift ?Das ewige Licht leuchte ihnen. Den verstorbenen Brandenburgen? unmittelbar neben der Friedhofskapelle sind die verstorbenen Mitglieder der Brandenburgia, einer Vereinigung katholischer Geistlicher, vermerkt, darunter auch Georg Kardinal Sterzinsky. Wirken Kurz nach der Amtsübernahme 1989 hatte Sterzinsky aufgrund der Wiedervereinigung die Aufgabe, das Bistum Berlin (seit 27. Juni 1994 Erzbistum) zusammenzuführen, das neben Berlin Teile von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern umfasst. Bei der Neuordnung des flächenmäßig zweitgrößten Bistums in Deutschland hatte er neben der Eingliederung massive finanzielle Probleme zu bewältigen. Sterzinsky engagierte sich insbesondere für die Migrations- und Asylpolitik und etablierte in der Deutschen Bischofskonferenz die Unterkommission Frauen in Kirche und Gesellschaft. 2004 wurde Sterzinsky vom Lesben- und Schwulenverband in Deutschland kritisiert, weil er auf einer Gedenkveranstaltung für Opfer des Nationalsozialismus gesagt hatte, es könne Protest gegen staatliche Gesetze nötig sein, ?die dem Gesetz Gottes widersprechen?, was auch auf die gleichgeschlechtliche Ehe zutreffe. LSVD-Sprecher Manfred Bruns bezeichnete dies als ?unerträgliche Entgleisung?.[4] /// Standort Wimregal GAD-10.386 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Werner Dollinger (1918-2008) Bundesminister /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Werner Dollinger bildseitig mit blauem Kuli signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Werner Dollinger (* 10. Oktober 1918 in Neustadt an der Aisch; ? 3. Januar 2008 ebenda) war ein deutscher Politiker (CSU). Er war von 1962 bis 1966 Bundesschatzminister, 1966 für wenige Wochen Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, von 1966 bis 1969 Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen und von 1982 bis 1987 Bundesminister für Verkehr. Werner Dollinger wurde als Sohn des Kolonialwarenhändlers[1] Richard Dollinger[2] geboren. Nach dem Abitur 1936 studierte Dollinger, der evangelisch-lutherischen Glaubens war, Wirtschafts- und Staatswissenschaften an der Handelshochschule in Nürnberg, der Universität Frankfurt am Main und an der Technischen Hochschule in München. Er beendete sein Studium 1940 als Diplom-Kaufmann und wurde 1942 mit der Arbeit Die Wandlungen und die Strukturveränderungen in Deutschlands Industrie und Handwerk sowie in Handel und Verkehr samt den Ursachen, dargestellt an Hand der Volks-, Berufs- und Betriebszählungen von 1925 und 1933 zum Dr. rer pol. promoviert. Von 1943 bis 1945 nahm er als Soldat am Zweiten Weltkrieg teil. Nach dem Krieg war Dollinger Mitinhaber und Geschäftsführer der Dampfziegelei ?A. Dehn? in Neustadt an der Aisch, die sein Schwiegervater gegründet hatte.[3] 1948 wurde er Vorsitzender der Industrie- und Handelskammer in Neustadt und 1952 Vorsitzender des Bezirksverbandes Mittelfranken des Bayerischen Tonindustrie-Vereins. 1953 kam noch der stellvertretende Vorsitz der Landesvereinigung des Bayerischen Lebensmittel-Großhandels hinzu. Er gehörte von 1965 bis 1995 der Bayerischen Landessynode und von 1971 bis 1991 der Synode der EKD an. Partei Wahlplakat 1945 gehörte er zu den Mitbegründern der CSU in Neustadt an der Aisch. Von 1951 war er bis zur bayerischen Gebietsreform 1972 dort Kreisvorsitzender und Mitglied des Landesausschusses der Partei. Von 1963 bis 1985 war er Stellvertretender Landesvorsitzender der CSU, dem Vorstand gehörte er insgesamt von 1957 bis 1989 an. Im Bundestagswahlkampf 1980 gehörte Dollinger zur Wahlkampfmannschaft der CDU/CSU, die Kanzlerkandidat Franz Josef Strauß am 6. Juni 1980 in Bonn vorstellte und aus deren Kreis er im Falle eines Wahlsieges die wichtigsten Kabinettsposten besetzen wollte. Dollinger war von 1974 bis 1993 Landesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises der CSU und von 1970 bis 1993 Mitglied des EAK-Bundesvorstandes (stellvertretender Bundesvorsitzender des Evangelischen Arbeitskreises von CDU/CSU). Er war Ehrenvorsitzender des ?Wirtschaftsbeirates der Union?, dessen Vorsitzender er von 1970 bis 1995 war, und Ehrenvorsitzender des CSU-Kreisverbandes Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim. 1973 wurde Dollinger Mitglied der Trilateralen Kommission.[4] Abgeordneter Dollinger auf dem CDU-Bundesparteitag in Mainz 1986 Von 1946 bis 1964 war Dollinger Stadtrat in Neustadt an der Aisch und von 1945 bis 1948 und 1952 bis 1964 auch Kreistagsabgeordneter im Landkreis Neustadt. Von 1953 bis 1990 war Dollinger Mitglied des Deutschen Bundestages. Hier wurde er sogleich in den Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewählt. Seit 1957 war er erst Stellvertretender Vorsitzender und dann von 1961 bis zum 14. Dezember 1962 Vorsitzender der CSU-Landesgruppe, nach der Bildung der sozialliberalen Koalition 1969 bis 1976 wieder deren Stellvertretender Vorsitzender. Außerdem war er von 1957 bis 1961 Vorsitzender des Arbeitskreises für Finanz- und Steuerfragen und von 1976 bis 1980 des Arbeitskreises für Wirtschaft und Ernährung der CDU/CSU-Fraktion. In der 9. Wahlperiode war er von 1980 bis zum 27. Oktober 1982 Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Wirtschaft. Werner Dollinger war lediglich nach der Bundestagswahl 1972 über die Landesliste Bayern, sonst stets als direkt gewählter Abgeordneter zunächst des Wahlkreises Erlangen und ab 1965 des Wahlkreises Fürth in den Deutschen Bundestag eingezogen. Von 1956 bis zur Auflösung 1958 war er Mitglied der Gemeinsamen Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Vorläufer der heutigen EU). Öffentliche Ämter Am 14. Dezember 1962 wurde er im Kabinett von Bundeskanzler Konrad Adenauer zum Bundesschatzminister ernannt. Dieses Amt behielt er auch unter Bundeskanzler Ludwig Erhard. Vom 8. November bis zum 30. November 1966 übernahm er noch für einen Monat als Nachfolger des zurückgetretenen Walter Scheel das Amt des Bundesministers für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Werner Dollinger (2006) Im Kabinett der Großen Koalition unter Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger wurde er dann am 1. Dezember 1966 zum Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen ernannt. Nach der Bundestagswahl 1969 und dem damit verbundenen Ende der Großen Koalition schied er am 21. Oktober 1969 aus der Bundesregierung aus. Nach dem Regierungswechsel im Oktober 1982 wurde er dann am 4. Oktober 1982 als Bundesminister für Verkehr in das Kabinett von Bundeskanzler Helmut Kohl berufen. Nach der Bundestagswahl 1987 schied er am 11. März 1987 endgültig aus der Bundesregierung aus. /// Standort Wimregal GAD-10.357 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

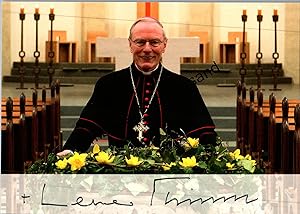

Original Autogramm Erzbischof Werner Thissen /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

Postkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte bildseitig von Werner Thissen mit blauem bzw. schwarzem Stift signiert (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig).- Werner Thissen (* 3. Dezember 1938 in Kleve) ist emeritierter Erzbischof von Hamburg und ehemaliger Metropolit der Norddeutschen Kirchenprovinz. Werner Thissen begann nach dem Abitur am Collegium Augustinianum Gaesdonck zunächst ein Wirtschaftsstudium in Köln. Schließlich studierte er Katholische Theologie und Philosophie an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Während seines Studiums wurde er aktives Mitglied des Katholischen Studentenvereins Germania Münster im KV. Am 29. Juni 1966 empfing Thissen in Münster das Sakrament der Priesterweihe. Anschließend war er bis 1969 Kaplan in St. Josef in Dorsten, von 1969 bis 1971 Spiritual am Collegium Johanneum in Ostbevern und von 1971 bis 1977 Subregens am Priesterseminar des Bistums Münster. Im Jahre 1974 wurde er mit einer Arbeit über das Markus-Evangelium zum Dr. theol. promoviert. Seit 1977 war er als Leiter der Hauptabteilung Seelsorge im Bischöflichen Generalvikariat in Münster tätig und wurde in demselben Jahr zum Geistlichen Rat ernannt. 1984 wurde er zum residierenden Domkapitular an der Hohen Domkirche in Münster berufen. 1986 ernannte ihn Bischof Reinhard Lettmann zu seinem Generalvikar, ein Amt, in das ihm 1999 Norbert Kleyboldt nachfolgte. Während dieser Zeit gehörte Thissen fast zehn Jahre lang zum Kreis der Sprecher der ARD-Sendung Das Wort zum Sonntag.[2] Papst Johannes Paul II. ernannte Thissen am 16. April 1999 zum Titularbischof von Scampa und zum Weihbischof im Bistum Münster. Die Bischofsweihe spendete ihm am 24. Mai 1999 der Bischof von Münster, Reinhard Lettmann; Mitkonsekratoren waren die Weihbischöfe in Münster, Alfons Demming und Heinrich Janssen. Sein bischöflicher Wahlspruch ist ?In Christo nova creatura - In Christus eine neue Schöpfung? Im Bistum Münster war Thissen als Regionalbischof für die Region Borken-Steinfurt zuständig. 2000 wurde er von Kardinal-Großmeister Carlo Kardinal Furno zum Großoffizier des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem ernannt und am 7. Oktober 2000 durch Anton Schlembach, Großprior der deutschen Statthalterei, investiert. Er war von 2005 bis 2013 Prior der Norddeutschen Ordensprovinz des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem; sein Nachfolger wurde Dechant Bernhard Stecker. Am 22. November 2002 ernannte ihn Papst Johannes Paul II. zum Erzbischof von Hamburg.[3] Die feierliche Amtseinführung fand am 25. Januar 2003 statt. Das vom Erzbischof entsprechend dem kanonischen Recht[4] zum Abschluss seines 75. Lebensjahres eingereichte, altersbedingte Rücktrittsgesuch, wurde von Papst Franziskus am 21. März 2014 angenommen.[5] Thissen beabsichtigt nach seiner Emeritierung im Hamburger Stadtteil St. Georg zu wohnen und sich seelsorgerlich zu betätigen.[6] Werner Thissen war Mitglied der Weltkirche-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz sowie Vorsitzender der Unterkommission für Fragen der Entwicklungshilfe und hier insbesondere für das Bischöfliche Hilfswerk Misereor zuständig. Im November 2019 räumte Thissen in einem Interview schwere Fehler im Umgang mit sexuellem Missbrauch aus seiner Zeit als Verantwortungsträger im Bistum Münster ein.[7] /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal PKis-Box8-U004ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Schriftsteller Hermann CLAUDIUS (1878-1980): Postkarten HAMBURG 1933 & 1935

Verlag: Hamburg, 1933

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

Kein Einband. Zustand: Gut. 1. Auflage. Zwei eigenhändige, signierte Postkarten des Lyrikers und Erzählers Hermann Claudius (1878-1980). --- Datiert Hamburg-Fuhlsbüttel, den 16. März 1933 und 28. Juli 1935. --- Gerichtet an den späteren Hochschullehrer, Oberregierungsrat und Buchautor Werner Lenartz (1902-1965) in Köln-Ehrenfeld (er studierte dort damals Pädagogik, Philosophie und Germanistik) bzw. Bonn. --- Transkriptionen: --- 16. März 1933: "Sehr geehrter Herr! Gegen Zeilenhonorar von 0,15 M dürfen Sie die Deutsche Hymne gern bringen. Als Mitglied des S.D.S. bin ich zur Honorarforderung verpflichtet. Eben hat E. Johannsen - Kiel die Hymne für Männerchor vertont. Mit gutem Gruße Ihr Herm. Claudius." --- Bezogen auf die von Lenartz 1933 herausgegebene Anthologie "Deutschland, unsere Liebe und unser Schicksal: Eine Lese aus deutschem Schrifttum". --- 28. Juli 1935: "Geehrter Herr, einverstanden! Mit deutschem Gruß Herm. Claudius." --- Format: 10,5 x 14,8 cm. --- Die zweite Karte mit Motiv (Winterlandschaft, "Die Schneebraut" von A. Wagener). --- Zustand: Karten etwas fleckig und seitlich gelocht. --- Über Hermann Claudius (Quelle: wikipedia): Hermann Claudius (geb. 19. Oktober 1878 in Langenfelde bei Hamburg; gest. 8. September 1980 in Grönwohld bei Trittau, Kreis Stormarn) war ein deutscher Lyriker und Erzähler. Leben: Hermann Claudius, ein Urenkel von Matthias Claudius, arbeitete von 1900 bis 1934 als Volksschullehrer, unterbrochen von 1916 bis 1918 von der Rekrutenausbildung und seinem Einsatz als Kanonier an der Westfront im Ersten Weltkrieg, wobei er Hans Grimm kennenlernte. Nach seiner Frühpensionierung infolge eines Motorradunfalls, der allmählich zur Taubheit führte, war er freier Schriftsteller. 1904 heiratete er Franziska Blaschka (1880-1941), mit der er bis zu ihrem Tod verheiratet blieb und mit der er vier Töchter hatte: Ilse (geb. 1905), Hedda (geb. 1908), Trude Maren (1911-1980) und Ursula (geb. 1919). Seine volkstümlichen Werke, oft in Plattdeutsch, kreisen vor allem um den Gegensatz von Großstadt und Natur, Arbeit und Freizeit. Seine frühen Werke sind zudem der Arbeiterdichtung zuzurechnen. Während des Ersten Weltkriegs schrieb er kriegsbegeisterte, nationalistische Gedichte. In der Weimarer Republik engagierte er sich zunächst in der Jugendarbeit der SPD und in den sozialdemokratisch geführten Gewerkschaften, schrieb sozialdemokratische Lieder und Stücke. Seine politische Haltung wandelte sich im weiteren Verlauf jedoch grundlegend. Claudius begeisterte sich nun für den Nationalsozialismus und veröffentlichte im völkischen Verlag Albert Langen-Georg Müller. Er wurde (mit Werner Beumelburg, Hans Grimm, Erwin Guido Kolbenheyer, Agnes Miegel, Hermann Stehr, Will Vesper u. a.) Mitglied in der nationalsozialistisch ausgerichteten Deutschen Dichterakademie, die seit Beginn der 1930er Jahre von Börries Freiherr von Münchhausen gegen die Sektion für Dichtkunst der Preußischen Akademie der Künste betrieben wurde und deren Präsident nach 1933 Hanns Johst wurde. Nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten und ihre deutschnationalen Bündnispartner wurden die liberalen, linken und als Juden geltenden Mitglieder der Sektion Dichtkunst in der Preußischen Akademie der Künste wie Heinrich und Thomas Mann, Käthe Kollwitz, Leonhard Frank oder Ricarda Huch zum Austritt gezwungen. Zu den Neumitgliedern, die an ihre Stelle traten, gehörte Hermann Claudius. Im Oktober 1933 war er einer der 88 deutschen Schriftsteller, die das Gelöbnis treuester Gefolgschaft für Adolf Hitler unterzeichneten. Er war Vorstandsmitglied des 1936 gegründeten Eutiner Dichterkreises, einer der bekanntesten Autorengruppen im nationalsozialistischen Deutschland. Signatur des Verfassers.

-

Original Autogramm Paul Lücke (1914-1976) Bundesminister /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert