Manuskripte & Papierantiquitäten, leben mit den toten (17 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (2.575)

- Magazine & Zeitschriften (2)

- Comics (33)

- Noten (2)

- Kunst, Grafik & Poster (1)

- Fotografien (11)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (17)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (17)

Einband

- alle Einbände

- Hardcover (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Softcover (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Weitere Eigenschaften

Sprache (3)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

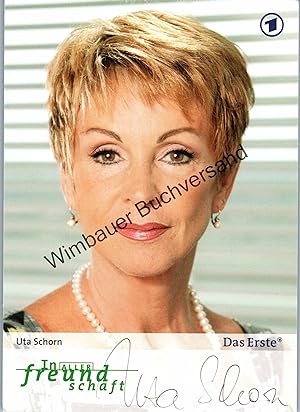

Original Autogramm Uta Schorn /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte von Uta Schorn bildseitig mit blauem Kuli handsigniert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Uta Schorn (* 13. Januar 1947 in Göggingen) ist eine deutsche Schauspielerin und Moderatorin. Uta Schorn wurde als Tochter des Schauspielers Joe Schorn und der Schauspielerin Traudi Harprecht in Augsburg-Göggingen geboren. Kurz darauf zog die Familie nach Bremen und wenig später nach Ost-Berlin um, wo Joe Schorn ein Engagement am Metropol-Theater erhielt.[1] Ausbildung und Theater Uta Schorn studierte von 1966 bis 1970 an der Staatlichen Schauspielschule Berlin, heute Hochschule für Schauspielkunst ?Ernst Busch? Berlin. Zu Beginn ihrer Karriere spielte sie am Berliner Maxim-Gorki-Theater, unter anderem in der Jugendrevue Wenn Knospen knallen, 1972 in der Uraufführung des Theaterstücks Himmelfahrt zur Erde von Armin Stolper (1934-2020), in Das gewöhnliche Wunder von Jewgeni Schwarz (1973), jeweils unter der Regie von Wolfram Krempel, und in Adam und Eva von Peter Hacks.[2] Weitere Theaterengagements hatte sie an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul, am Landestheater Halle (Der zerrissene Rubel von Sergei Antonow, Kleiner Mann - was nun?), am Fernsehtheater Moritzburg in Halle (Saale) (u. a. in Ludwig Thomas Waldfrieden und Gelähmte Schwingen, 1979, sowie in Klabunds XYZ - Ein Spiel zu dreien, 1980, Inszenierungen: Robert Trösch) und am Theater im Palast der Republik (Welt und Traum des Hieronymus Bosch von Rosemarie Schuder; Biedermann und die Brandstifter, Regie: Cox Habbema).[2] Als Moderatorin und Darstellerin trat sie auch im Berliner Friedrichstadtpalast auf. 1995 spielte Schorn unter der Regie von Brigitte Grothum bei den Berliner Jedermann-Festspielen im Berliner Dom die Rolle der Buhlschaft.[2] 2001 trat sie an der Komödie Dresden in der Boulevardkomödie Weekend im Paradies auf. Im Oktober/November 2006 übernahm sie die Rolle des Fräulein Schneider in einer Inszenierung des Musicals Cabaret in der Media City in Leipzig.[3][4] In der Saison 2015/16 war Schorn mit der Komödie Sei lieb zu meiner Frau von René Heinersdorff auf Theatertournee; sie trat u. a. im Theater Vorpommern und am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau auf.[5][6] Im November 2016 trat sie im Berliner Kriminal Theater in der Kriminalkomödie Fisch zu viert auf.[7] Film und Fernsehen Ihr Filmdebüt gab Schorn 1969 bei der DEFA mit der Rolle der Renate in dem Spionage-Film Verdacht auf einen Toten. Danach spielte sie gelegentlich in weiteren DEFA-Produktionen, zumeist in Nebenrollen. Bekannt wurde sie insbesondere durch ihre Tätigkeit für den Deutschen Fernsehfunk (DFF) der DDR. Ab den 1970er Jahren wirkte sie in mehreren Folgen der DDR-Kriminalserie Polizeiruf 110 mit. Schorn wurde in unterschiedlichen Rollen eingesetzt; oft verkörperte sie ?selbstbewusste Frauen, die ihren eigenen Weg im Leben gehen?, so insbesondere in ihrer Serienhauptrolle als alleinerziehende Ärztin Dr. Uta Federau in der Arztserie Bereitschaft Dr. Federau (1988). Außerdem hatte sie eine Hauptrolle in der Fernsehserie Mit Herz und Robe (1991). An der Seite von Gerd E. Schäfer moderierte sie fast 18 Jahre lang die Sendung Der Wunschbriefkasten. Nach der Wende gelang Schorn relativ zügig der Wechsel ins gesamtdeutsche Fernsehen; sie übernahm mehrere durchgehende Serienhauptrollen, so als Gaststätteninhaberin Sabine Boehling in der ZDF-Serie Elbflorenz, als Anna Frohner in der ZDF-Serie Der Landarzt und als Hebamme Henriette in der ZDF-Serie Frauenarzt Dr. Markus Merthin. Von 1998 bis Ende 2014 spielte sie die Chefsekretärin Barbara Grigoleit in der ARD-Serie In aller Freundschaft, von 2003 bis 2019 verkörperte sie die Figur der Inge Kleist (früher: März) in der ARD-Serie Familie Dr. Kleist. In dem romantischen Fernsehfilm Sommer der Entscheidung aus der ZDF-Fernsehreihe Inga Lindström war Schorn 2008 in der Rolle der Irma Wilander, der Ehegattin des Brauereibesitzers Olof Wilander, zu sehen. Privates Uta Schorn war 16 Jahre die Ehefrau des Schauspielers Tim Hoffmann (1943-2015). Ihre 1968 geborene Tochter Danne Hoffmann arbeitet ebenfalls als Schauspielerin. Bis zu dessen Tod 2018 war Uta Schorn mit dem Schauspieler Peter Zintner verheiratet. Sie lebt in Berlin-Müggelheim.[8][9] /// Standort Wimregal GAD-0183 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Irm Hermann (1942-2020) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Irm Hermann bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Irmgard ?Irm? Hermann-Roberg (* 4. Oktober 1942 in München; ? 26. Mai 2020 in Varel/Landkreis Friesland) war eine deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin. Sie wurde Mitte der 1960er Jahre durch ihre Zusammenarbeit mit Rainer Werner Fassbinder bekannt. Hermann wurde 1942 in München als Tochter von Karl Hermann und seiner Frau Maria Huber geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte sie eine Lehre als Verlagskauffrau.[1] Sie arbeitete zunächst bei der Illustrierten Quick, dann als Sekretärin beim ADAC[2] und kurzzeitig bei Ivar Lissner und Ruth Niehaus in der Schweiz.[3] Sie lernte 1966 bei einem Dramenwettbewerb der Jungen Akademie München Rainer Werner Fassbinder kennen.[1] Fassbinder setzte sie noch im selben Jahr in seinem Kurzfilm Der Stadtstreicher ein.[1] Hermanns Beziehung zu Fassbinder war nicht nur beruflicher Natur; sie gehörte zu seinem engeren Kreis. So spielte sie in Fassbinders erster Inszenierung im Münchner Action-Theater, den Verbrechern von Ferdinand Bruckner, mit und war auch eine Zeit lang die Schauspielagentin von Fassbinder.[4] Mit ihm und unter anderem Hanna Schygulla gründete sie das spätere Antiteater, in dem sie bis 1969 zahlreiche Rollen übernahm.[1] Danach wirkte sie bis 1975 in über 20 Fassbinder-Produktionen mit, unter anderem in Katzelmacher und Angst essen Seele auf.[1] Sie wurde, meist in Nebenrollen, Fassbinders Standardbesetzung für mürrische Spießerinnen. Diesen Typ verkörperte sie auch in ihrer einzigen Hauptrolle in einem Fassbinder-Film als Irmgard Epp in Händler der vier Jahreszeiten, für die sie breite Anerkennung bekam. Ähnlich positiv angenommen wurde ihre Rolle der devoten Marlene in dem Lesbendrama Die bitteren Tränen der Petra von Kant. In Rosa von Praunheims Dokumentarfilm Für mich gab?s nur noch Fassbinder (2000) spricht Hermann über ihr zwiespältiges Verhältnis zu ihrem Entdecker. 1975 zog sie sich aus der Beziehung mit Fassbinder zurück und verlegte ihren Lebensmittelpunkt von München nach Berlin. Dort spielte sie für Regisseure wie Percy Adlon, Werner Herzog und Hans W. Geißendörfer. Von 1979 bis 1980 und von 1987 bis 1991 war sie an der Freien Volksbühne Berlin engagiert. 2014 gastierte sie dort noch einmal unter der Regie von Christoph Marthaler in dem Bühnenstück Tessa Blomstedt gibt nicht auf. 2001 war sie am Schauspielhaus Zürich unter der Regie von Christoph Schlingensief in der Titelrolle von William Shakespeares Hamlet zu sehen.[1] Daneben spielte sie auch wiederholt an der Komischen Oper Berlin, unter anderem in der Spielzeit 2010/11 als Kaiser Franz Joseph I. in dem Singspiel Im weißen Rößl oder 2013/14 in einer Inszenierung von Georg Büchners Woyzeck, wo sie in einer Doppelrolle als Großmutter und Narr Karl agierte. Hermann war neben ihrer Bühnenarbeit auch in diversen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen, unter anderem als Fräulein Engelhart in der Thomas-Mann-Verfilmung Der Zauberberg (1982) von Geißendörfer und in Tankred Dorsts Eisenhans (1983) als couragierte Sozialhelferin. Für ihre Rolle der Mitgefangenen Else Gebel in Percy Adlons Spielfilm Fünf letzte Tage (1982) über die Widerstandskämpferin Sophie Scholl bekam sie neben Lena Stolze das Filmband in Gold in der Kategorie ?Beste darstellerische Leistungen? verliehen.[1] In dem Filmdrama Marie Ward - Zwischen Galgen und Glorie (1985) über das Leben der Ordensschwester Maria Ward spielte sie an der Seite von Hannelore Elsner die Rolle der Winn Wigmore. Unter Schlingensief drehte sie den satirischen Horrorfilm Das deutsche Kettensägenmassaker.[1] Sie übernahm auch wiederholt komische Rollen, wie in Loriots Pappa ante portas (1991), wo sie neben Hans Peter Korff die harmoniebedürftige Tante Hedwig spielte, oder 1996 in Hape Kerkelings Willi und die Windzors, wo sie die Rolle von Elisabeth II. übernahm. Von 1995 bis 1996 war sie als SEK-Leiterin in mehreren Episoden in der ZDF-Krimireihe Ein starkes Team zu sehen. Dieter Wedel besetzte sie für seinen Fernseh-Sechsteiler Die Affäre Semmeling (2002) in einer Nebenrolle als Finanzbeamtin. In der ARD-Familienserie Die Stein übernahm sie von 2008 bis 2011 als Schulsekretärin eine durchgehende Rolle. In dem Fernsehfilm Schokolade für den Chef war sie als Schwester des von Götz George gespielten Ernst Schmitt zu sehen. Für ihre Rolle als Witwe in Max Färberböcks Filmdrama Anonyma - Eine Frau in Berlin (2008) wurde sie für den Deutschen Filmpreis 2009 in der Kategorie ?Beste darstellerische Leistung - weibliche Nebenrolle? nominiert. 2017 spielte sie in Fack ju Göhte 3 eine Nebenrolle.[1] Von 1986 bis 2016 wirkte sie in mehreren Filmen der ARD-Fernsehreihe Tatort mit. Nachdem sie unter den Hamburger Kommissaren Stoever und Brockmöller in den Episoden Leiche im Keller (1986) und Schmutzarbeit (1989) bereits tragende Rollen verkörpert hatte, war sie 2009 im BR-Tatort Gesang der toten Dinge als Gärtnerin zu sehen. 2016 bildete sie mit Hanna Schygulla und Margit Carstensen in Wofür es sich zu leben lohnt ein Rache-Trio, das einen Textilfabrikanten, der für den Tod von 1100 Menschen in Bangladesch verantwortlich ist, in seine Gewalt nimmt. Daneben hatte sie Episodenrollen in den Fernsehserien Liebling Kreuzberg, Unser Lehrer Doktor Specht, Wolffs Revier, Adelheid und ihre Mörder, Für alle Fälle Stefanie, Einmal Bulle, immer Bulle und Doctor?s Diary. Zuletzt war sie 2018 als intrigante Mutter eines Verlegers in der sechsteiligen ARD-Fernsehserie Labaule & Erben zu sehen.[1] Neben ihrer Arbeit vor der Kamera war sie auch eine vielbeschäftigte Hörspielsprecherin. Sie sprach 2006 unter anderem Emmy Sonnemann, die spätere Ehefrau von Hermann Göring, in Werner Fritschs Hörspiel Enigma Emmy Göring, das als ?Hörspiel des Jahres 2006? ausgezeichnet wurde. 2009 bekam sie für ihre dortige Leistung auch den Deutschen Hörbuchpreis. Aus ihrer Ehe mit dem Kinderbuchautor Dietmar Roberg stammen zwei Söhne, die 1977 und 19.

-

Original Autogramm Uta Schorn /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte von Uta Schorn bildseitig mit schwarzem Edding handsigniert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Uta Schorn (* 13. Januar 1947 in Göggingen) ist eine deutsche Schauspielerin und Moderatorin. Uta Schorn wurde als Tochter des Schauspielers Joe Schorn und der Schauspielerin Traudi Harprecht in Augsburg-Göggingen geboren. Kurz darauf zog die Familie nach Bremen und wenig später nach Ost-Berlin um, wo Joe Schorn ein Engagement am Metropol-Theater erhielt.[1] Ausbildung und Theater Uta Schorn studierte von 1966 bis 1970 an der Staatlichen Schauspielschule Berlin, heute Hochschule für Schauspielkunst ?Ernst Busch? Berlin. Zu Beginn ihrer Karriere spielte sie am Berliner Maxim-Gorki-Theater, unter anderem in der Jugendrevue Wenn Knospen knallen, 1972 in der Uraufführung des Theaterstücks Himmelfahrt zur Erde von Armin Stolper (1934-2020), in Das gewöhnliche Wunder von Jewgeni Schwarz (1973), jeweils unter der Regie von Wolfram Krempel, und in Adam und Eva von Peter Hacks.[2] Weitere Theaterengagements hatte sie an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul, am Landestheater Halle (Der zerrissene Rubel von Sergei Antonow, Kleiner Mann - was nun?), am Fernsehtheater Moritzburg in Halle (Saale) (u. a. in Ludwig Thomas Waldfrieden und Gelähmte Schwingen, 1979, sowie in Klabunds XYZ - Ein Spiel zu dreien, 1980, Inszenierungen: Robert Trösch) und am Theater im Palast der Republik (Welt und Traum des Hieronymus Bosch von Rosemarie Schuder; Biedermann und die Brandstifter, Regie: Cox Habbema).[2] Als Moderatorin und Darstellerin trat sie auch im Berliner Friedrichstadtpalast auf. 1995 spielte Schorn unter der Regie von Brigitte Grothum bei den Berliner Jedermann-Festspielen im Berliner Dom die Rolle der Buhlschaft.[2] 2001 trat sie an der Komödie Dresden in der Boulevardkomödie Weekend im Paradies auf. Im Oktober/November 2006 übernahm sie die Rolle des Fräulein Schneider in einer Inszenierung des Musicals Cabaret in der Media City in Leipzig.[3][4] In der Saison 2015/16 war Schorn mit der Komödie Sei lieb zu meiner Frau von René Heinersdorff auf Theatertournee; sie trat u. a. im Theater Vorpommern und am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau auf.[5][6] Im November 2016 trat sie im Berliner Kriminal Theater in der Kriminalkomödie Fisch zu viert auf.[7] Film und Fernsehen Ihr Filmdebüt gab Schorn 1969 bei der DEFA mit der Rolle der Renate in dem Spionage-Film Verdacht auf einen Toten. Danach spielte sie gelegentlich in weiteren DEFA-Produktionen, zumeist in Nebenrollen. Bekannt wurde sie insbesondere durch ihre Tätigkeit für den Deutschen Fernsehfunk (DFF) der DDR. Ab den 1970er Jahren wirkte sie in mehreren Folgen der DDR-Kriminalserie Polizeiruf 110 mit. Schorn wurde in unterschiedlichen Rollen eingesetzt; oft verkörperte sie ?selbstbewusste Frauen, die ihren eigenen Weg im Leben gehen?, so insbesondere in ihrer Serienhauptrolle als alleinerziehende Ärztin Dr. Uta Federau in der Arztserie Bereitschaft Dr. Federau (1988). Außerdem hatte sie eine Hauptrolle in der Fernsehserie Mit Herz und Robe (1991). An der Seite von Gerd E. Schäfer moderierte sie fast 18 Jahre lang die Sendung Der Wunschbriefkasten. Nach der Wende gelang Schorn relativ zügig der Wechsel ins gesamtdeutsche Fernsehen; sie übernahm mehrere durchgehende Serienhauptrollen, so als Gaststätteninhaberin Sabine Boehling in der ZDF-Serie Elbflorenz, als Anna Frohner in der ZDF-Serie Der Landarzt und als Hebamme Henriette in der ZDF-Serie Frauenarzt Dr. Markus Merthin. Von 1998 bis Ende 2014 spielte sie die Chefsekretärin Barbara Grigoleit in der ARD-Serie In aller Freundschaft, von 2003 bis 2019 verkörperte sie die Figur der Inge Kleist (früher: März) in der ARD-Serie Familie Dr. Kleist. In dem romantischen Fernsehfilm Sommer der Entscheidung aus der ZDF-Fernsehreihe Inga Lindström war Schorn 2008 in der Rolle der Irma Wilander, der Ehegattin des Brauereibesitzers Olof Wilander, zu sehen. Privates Uta Schorn war 16 Jahre die Ehefrau des Schauspielers Tim Hoffmann (1943-2015). Ihre 1968 geborene Tochter Danne Hoffmann arbeitet ebenfalls als Schauspielerin. Bis zu dessen Tod 2018 war Uta Schorn mit dem Schauspieler Peter Zintner verheiratet. Sie lebt in Berlin-Müggelheim.[8][9] /// Standort Wimregal PKis-Box98-U002ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Tanja Wedhorn /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Tanja Wedhorn bildseitig mit schwarzem Stift signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Tanja Wedhorn (* 14. Dezember 1971 in Witten) ist eine deutsche Schauspielerin. Ihren Durchbruch hatte sie 2004 durch die Titelrolle der ersten deutschsprachigen Telenovela Bianca - Wege zum Glück. Weitere Bekanntheit erlangte sie durch ihre Hauptrollen in den Fernsehreihen Reiff für die Insel und Praxis mit Meerblick. Tanja Wedhorns Eltern führten in dritter Generation ein Reisebüro in Witten, bei dem sie mit einsteigen sollte,[1] bis sie in den letzten Schuljahren auf dem Wittener Schillergymnasium bei der Schultheater-AG Interesse am Schauspiel entwickelte.[2] Im Jugend- und Kulturzentrum WERK°STADT bekam sie mit der Titelrolle in Friedrich Dürrenmatts Der Besuch der alten Dame ihre erste Schauspielrolle.[2] Danach spielte sie weitere Rollen in verschiedenen klassischen und modernen Bühnenstücken.[2] Dadurch festigte sich ihr Berufswunsch, Schauspielerin zu werden.[2] Nach ihrem Abitur begann sie aufgrund einer Absage von der Folkwangschule in Essen zunächst ein Lehramtsstudium, das sie später abbrach.[2] 1994 wurde sie nach dem dritten Vorsprechen an der Universität der Künste in Berlin aufgenommen, wo sie bis 1998 studierte.[2][3] Nach Abschluss ihres Schauspielstudiums erhielt Wedhorn ihr erstes Engagement am Thalia Theater in Hamburg. Anschließend war sie festes Ensemblemitglied am Nationaltheater Mannheim. Gemeinsam mit ihrem Schauspielkollegen Oliver Mommsen stand sie ab 2010 wiederholt an der Komödie am Kurfürstendamm auf der Bühne.[4] Film und Fernsehen Während ihres Schauspielstudiums erhielt Wedhorn kleine Nebenrollen in Fernsehserien wie Wolffs Revier und SK-Babies. Von 2000 bis 2002 war sie in der ZDF-Familienserie Nesthocker - Familie zu verschenken als Nina Brandt, die Tochter der Serienhauptrolle Marianne Brandt (Sabine Postel), zu sehen. Danach übernahm sie einige Gastrollen in weiteren Fernsehserien, wie Hallo Robbie!, In aller Freundschaft, SOKO München und Edel & Starck. Ihren Durchbruch als Fernsehschauspielerin hatte Tanja Wedhorn 2004 in der ersten deutschen Telenovela Bianca - Wege zum Glück als Hausmädchen Bianca Berger, die mehrere Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht hat, weil sie den Betrieb ihres Vaters in Brand gesteckt haben soll. Sie sprach mit Ein neues Leben, Biancas Traum vom Glück und Liebe findet ihren Weg insgesamt drei Hörbücher für die Serie ein. 2005 wurde sie mit der Goldenen Romy in der Kategorie Beliebtester weiblicher Shootingstar ausgezeichnet. Anschließend wirkte sie in mehreren Fernsehfilmproduktionen mit, in denen sie die Hauptrolle übernahm. In Ulli Baumanns Filmkomödie Deutschmänner (Erstausstrahlung: Januar 2006) war sie in der Rolle der attraktiven Katharina, die als Beamtin in einer Ausländerbehörde die homosexuelle Beziehung der beiden Studenten Don (Carlo Ljubek) und Kalle (Matthias Koeberlin) verifizieren soll, zu sehen. In dem Melodram Mein Herz in Afrika (Erstausstrahlung: November 2007) sah man sie an der Seite von Hannelore Elsner als Zoologin Dr. Verena Beckmann, die auf dem Weg zur Auffangstation in Kapstadt einen Autounfall hat und dabei schwer verletzt wird. In der siebenteiligen ZDF-Filmreihe Meine wunderbare Familie übernahm sie von 2008 bis 2010 an der Seite von Patrik Fichte die weibliche Hauptrolle der geschiedenen Hanna Sander.[5] In der zweiteiligen Ruhrgebietskomödie London, Liebe, Taubenschlag spielte sie die junge Annina Kasper, die in London Karriere gemacht hat und nun für die Scheidung ihres Noch-Ehemanns Tom (Marco Girnth) in ihre alte Heimat in den Bochumer Stadtteil Wiemelhausen zurückkommt. In dem romantischen Liebesfilm Ein Sommer im Elsass (Erstausstrahlung: April 2012) gab sie die frisch verlobte Schuhgeschäftsbesitzerin Jeanine Weiss. In der Fernsehkomödie Tür an Tür (Erstausstrahlung: Dezember 2013) war sie neben Thekla Carola Wied als junge Architektin Sophie Mehnert zu sehen, die gemeinsam mit ihrem noch verheirateten Freund Martin Ahlers (Bernhard Schir) so schnell wie möglich in eine Altbauwohnung ziehen möchte. In dem deutsch-italienischen Fernsehfilm Lebe lieber italienisch! (Erstausstrahlung: Februar 2014) spielte sie die Rolle der Martina Sanseviero, deren Ehe zu dem italienischen Ingenieur Paolo Sanseviero (Alessandro Preziosi) nicht so gut läuft. Unter der Regie von Zoltan Spirandelli verkörperte sie die Hauptrolle der Molekularbiologin Maja in dem Fernsehmelodram Die Kraft, die Du mir gibst (Erstausstrahlung: Juni 2014). In der ZDF-Krimireihe Taunuskrimi war sie in dem zweiteiligen Film Die Lebenden und die Toten (Erstausstrahlung: Januar 2017) in einer Nebenrolle zu sehen; sie spielte die Transplantationskoordinatorin Bettina Hesse, deren Mann zum dritten Opfer eines Heckenschützen wurde. In den ARD-Fernsehfilmen Liebe verjährt nicht (Erstausstrahlung: März 2020) und Liebe ist unberechenbar (Erstausstrahlung: Januar 2021) war sie jeweils in der weiblichen Hauptrolle an der Seite von Heino Ferch zu sehen. In der ARD-Reihe Reiff für die Insel spielte Wedhorn von 2012 bis 2015 die titelgebende Anwältin Katharina Reiff, die ihr juristisches Fernstudium beenden will und mit ihrem Helfersyndrom zu kämpfen hat. Seit 2017 verkörpert sie Nora Kaminski, eine Ärztin ohne Doktortitel, in der ARD-Reihe Praxis mit Meerblick. Seit 2020 spielt sie die Hauptrolle als eine an Brustkrebs erkrankte Lehrerin in der ZDF-Fernsehserie Fritzie - Der Himmel muss warten. Privates Tanja Wedhorn hat eine ältere Schwester, die in ihrer Geburtsstadt Witten wohnt und das Familienreisebüro fortführt.[6] Seit 2010 ist Tanja Wedhorn mit ihrem langjährigen Lebensgefährten, dem Politologen Simon Raiser, verheiratet[7] und hat mit ihm zwei Kinder (* 2007 und * 2011).[8] Wedhorn lebt in Berlin-Neukölln.[9] /// Standort Wimregal PKis-Box85-U002 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Uta Schorn /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte von Uta Schorn bildseitig mit schwarzem Edding handsigniert, geknickt /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Uta Schorn (* 13. Januar 1947 in Göggingen) ist eine deutsche Schauspielerin und Moderatorin. Uta Schorn wurde als Tochter des Schauspielers Joe Schorn und der Schauspielerin Traudi Harprecht in Augsburg-Göggingen geboren. Kurz darauf zog die Familie nach Bremen und wenig später nach Ost-Berlin um, wo Joe Schorn ein Engagement am Metropol-Theater erhielt.[1] Ausbildung und Theater Uta Schorn studierte von 1966 bis 1970 an der Staatlichen Schauspielschule Berlin, heute Hochschule für Schauspielkunst ?Ernst Busch? Berlin. Zu Beginn ihrer Karriere spielte sie am Berliner Maxim-Gorki-Theater, unter anderem in der Jugendrevue Wenn Knospen knallen, 1972 in der Uraufführung des Theaterstücks Himmelfahrt zur Erde von Armin Stolper (1934-2020), in Das gewöhnliche Wunder von Jewgeni Schwarz (1973), jeweils unter der Regie von Wolfram Krempel, und in Adam und Eva von Peter Hacks.[2] Weitere Theaterengagements hatte sie an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul, am Landestheater Halle (Der zerrissene Rubel von Sergei Antonow, Kleiner Mann - was nun?), am Fernsehtheater Moritzburg in Halle (Saale) (u. a. in Ludwig Thomas Waldfrieden und Gelähmte Schwingen, 1979, sowie in Klabunds XYZ - Ein Spiel zu dreien, 1980, Inszenierungen: Robert Trösch) und am Theater im Palast der Republik (Welt und Traum des Hieronymus Bosch von Rosemarie Schuder; Biedermann und die Brandstifter, Regie: Cox Habbema).[2] Als Moderatorin und Darstellerin trat sie auch im Berliner Friedrichstadtpalast auf. 1995 spielte Schorn unter der Regie von Brigitte Grothum bei den Berliner Jedermann-Festspielen im Berliner Dom die Rolle der Buhlschaft.[2] 2001 trat sie an der Komödie Dresden in der Boulevardkomödie Weekend im Paradies auf. Im Oktober/November 2006 übernahm sie die Rolle des Fräulein Schneider in einer Inszenierung des Musicals Cabaret in der Media City in Leipzig.[3][4] In der Saison 2015/16 war Schorn mit der Komödie Sei lieb zu meiner Frau von René Heinersdorff auf Theatertournee; sie trat u. a. im Theater Vorpommern und am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau auf.[5][6] Im November 2016 trat sie im Berliner Kriminal Theater in der Kriminalkomödie Fisch zu viert auf.[7] Film und Fernsehen Ihr Filmdebüt gab Schorn 1969 bei der DEFA mit der Rolle der Renate in dem Spionage-Film Verdacht auf einen Toten. Danach spielte sie gelegentlich in weiteren DEFA-Produktionen, zumeist in Nebenrollen. Bekannt wurde sie insbesondere durch ihre Tätigkeit für den Deutschen Fernsehfunk (DFF) der DDR. Ab den 1970er Jahren wirkte sie in mehreren Folgen der DDR-Kriminalserie Polizeiruf 110 mit. Schorn wurde in unterschiedlichen Rollen eingesetzt; oft verkörperte sie ?selbstbewusste Frauen, die ihren eigenen Weg im Leben gehen?, so insbesondere in ihrer Serienhauptrolle als alleinerziehende Ärztin Dr. Uta Federau in der Arztserie Bereitschaft Dr. Federau (1988). Außerdem hatte sie eine Hauptrolle in der Fernsehserie Mit Herz und Robe (1991). An der Seite von Gerd E. Schäfer moderierte sie fast 18 Jahre lang die Sendung Der Wunschbriefkasten. Nach der Wende gelang Schorn relativ zügig der Wechsel ins gesamtdeutsche Fernsehen; sie übernahm mehrere durchgehende Serienhauptrollen, so als Gaststätteninhaberin Sabine Boehling in der ZDF-Serie Elbflorenz, als Anna Frohner in der ZDF-Serie Der Landarzt und als Hebamme Henriette in der ZDF-Serie Frauenarzt Dr. Markus Merthin. Von 1998 bis Ende 2014 spielte sie die Chefsekretärin Barbara Grigoleit in der ARD-Serie In aller Freundschaft, von 2003 bis 2019 verkörperte sie die Figur der Inge Kleist (früher: März) in der ARD-Serie Familie Dr. Kleist. In dem romantischen Fernsehfilm Sommer der Entscheidung aus der ZDF-Fernsehreihe Inga Lindström war Schorn 2008 in der Rolle der Irma Wilander, der Ehegattin des Brauereibesitzers Olof Wilander, zu sehen. Privates Uta Schorn war 16 Jahre die Ehefrau des Schauspielers Tim Hoffmann (1943-2015). Ihre 1968 geborene Tochter Danne Hoffmann arbeitet ebenfalls als Schauspielerin. Bis zu dessen Tod 2018 war Uta Schorn mit dem Schauspieler Peter Zintner verheiratet. Sie lebt in Berlin-Müggelheim.[8][9] /// Standort Wimregal PKis-Box90-U004 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 50.

-

Original Autogramm Ottokar Lehrner /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBlatt. Zustand: Sehr gut. Zeitungsausschnitt auf Albumblatt aufmontiert, von Ottokar Lehrner bildseitig mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee Ottokar Lehrner (* 1966 in Mödling, Niederösterreich, nach anderen Quellen in Wien[1][2][3][4]) ist ein österreichischer Schauspieler und Autor. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 1.1 Ausbildung 1.2 Theater 1.3 Film und Fernsehen 1.4 Privates 2 Filmografie (Auswahl) 3 Weblinks 4 Einzelnachweise Leben Ausbildung Lehrner wuchs in Traiskirchen, südlich von Wien, auf. Die Schule besuchte er in Baden bei Wien. Im Alter von 17 Jahren entschied er sich, Schauspieler zu werden.[4] Im Alter von 18 Jahren zog er nach Wien, machte dort seine Matura und absolvierte anschließend seinen Zivildienst. Seine Schauspielausbildung erhielt er an der Schauspielschule des Wiener Volkstheaters, wo er 1990 auch seinen Schauspielabschluss machte. Später besuchte er in München, Wien und Los Angeles Filmschauspielkurse.[4] Im Winter 1996/97 studierte er Filmregie an der New York Film Academy. Theater Schon während seiner Ausbildung spielte er Theater. Lehrner wirkte mittlerweile in über 20 Produktionen in Wien, München, Villach, Klagenfurt, Bregenz und in Berlin (Freie Volksbühne). Außerdem unternahm er Tourneen im deutschsprachigen Raum. Auf der Bühne spielte er ein breites Repertoire, das Stücke von Shakespeare, der Weimarer Klassik, der Jahrhundertwende und der Moderne umfasste. Er spielte zahlreiche klassische Hauptrollen, u. a. Romeo in Romeo und Julia, den Hamlet und Mortimer in Maria Stuart. 1998 spielte er am Metropoltheater München in Bernard-Marie Koltès? Zweipersonenstück In der Einsamkeit der Baumwollfelder. 2002-2003 war er mit dem Tourneetheater Kempf auf Tournee, als Wurm in Kabale und Liebe (Regie: Celino Bleiweiß). 2004/2005 war er, an der Seite von Marion Kracht, beim Tourneetheater Kempf mit der Komödie Die ist nicht von gestern von Garson Kanin (Deutsch von Pascal Breuer) auf Deutschland-Tournee; er spielte die männliche Hauptrolle, den Reporter Paul Verrall.[5][6] Die Inszenierung wurde dann anschließend 2006/2007 in über 60 Vorstellungen en suite an der Komödie im Bayerischen Hof gespielt.[7] 2008/2009 war er dann in einer Produktion des a.gon Tourneetheaters mit dem Stück Liebeslügen von Michael McKeever auf Deutschland-Tournee; Lehrner spielte die Rolle des Sohnes Christian Knight, an der Seite von Diana Körner und Wolfgang Hinze als Elternpaar.[8] 2010/2011 gastierte er beim Seefestival Wustrau in Brandenburg. 2010/2011 spielte er in einer Produktion des a.gon Tourneetheaters, an der Seite von Silvia Seidel als Malerin und Putzfrau Camille, den Koch und Lebemann Franck in dem Stück Zusammen ist man weniger allein.[9] Außerdem war er 2010/2011 mit dem a.gon Tourneetheater wieder auf Deutschland-Tournee. In dem Kriminalthriller Mörderische Phantasien von Bernard Slade verkörperte er, an der Seite von Peter Fricke, Irene Clarin und Linde Fulda, den kriminellen Stiefsohn Simon.[10] Mit dieser Produktion gastierte er im Januar 2011 auch im Frankfurter Fritz Rémond Theater.[11] Von 2013 bis 2015 und erneut ab Februar 2016 war er mit dem a.gon Tourneetheater dann mit dem Stück König der Herzen nach Alister Beaton auf Deutschland-Tournee. Neben seiner Tätigkeit als Theaterschauspieler trat er mit mehreren Solo-Projekten auf, teilweise mit Live-Musik, so 2007 mit literarischen Programmen zu De Sade und François Villon. Ein Villon-Programm spielte er 2016 auch im Tangoloft Berlin. Außerdem trat er mit Programmen über Mozart, Egon Schiele und Arthur Rimbaud hervor. Bei seinen literarischen Abenden und Shows ist er zugleich auch als Autor und Regisseur tätig. Film und Fernsehen Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet Lehrner regelmäßig auch für Film und Fernsehen. Er spielte in Kinofilmen, zahlreichen Fernsehfilmen und war in verschiedenen Fernsehserien in durchgehende Serienrollen und in Episodenrollen zu sehen. In der Fernsehserie Alle meine Töchter spielte er in der 4.-6. Staffel (1998-2001) die durchgehende Serienhauptrolle des Grafen Beat von Wettenberg.[4] 1999-2001 hatte er eine wiederkehrende Seriennebenrolle in der österreichischen Fernsehserie Schlosshotel Orth, wo er Markus Stelzer, den Freund der Rezeptionsgehilfin Pepi (Birgit Linauer) spielte. In der ARD-Fernsehreihe Die Alpenklinik spielte er in den ersten beiden Episoden, die 2006 und 2007 erstausgestrahlt wurden, den Krankenpfleger Paul Hartling. Episodenrollen hatte er u. a. in den Serien Anwalt Abel[12][13] (1997; als Musiker und mutmaßlicher Raubmörder Dave Pollak), Nicht von schlechten Eltern (1998), Medicopter 117 - Jedes Leben zählt (1998), Die Wache (1999), Die Kommissarin (1999; als Robert Schneider, der undurchsichtige jüngere Bruder des Toten), In aller Freundschaft (2001; als Jens Novak, dessen Freundin Opfer von sexuellem Missbrauch in der Familie wurde), Hallo Robbie! (2002; als Segler Jens Weirich und Vater einer gehörlosen Tochter), Forsthaus Falkenau (2003), Küstenwache (2003), Kommissar Rex (2004; als Pfleger Lexa), SOKO Donau (2005; als Franz Majewski, der verdächtige Betriebsleiter eines Delikatessengeschäfts) und SOKO Kitzbühel (2006; als Eric Kastner, der tatverdächtige Inhaber einer Reinigungsfirma, der früher im Rotlichtmilieu als Personenschützer tätig war). Im 12. Film der ZDF-Fernsehserie Frühling mit dem Titel Schritt ins Licht (Erstausstrahlung: Januar 2017) war Lehrner an der Seite von Simone Thomalla und Saskia Vester in einer Hauptrolle zu sehen; er spielte den gehörlosen Holzschnitzer Hans Lohmeyer.[14] In der 14. Staffel der österreichischen TV-Serie SOKO Donau (2018) übernahm Lehrner eine der Episodenhauptrollen als Dorfpolizist Roland Hardlinger, der die Tatbeteiligung seiner Tochter zu verschleiern versucht.[15] In der 3. Staffel der ARD-Vorabendserie Wapo Berlin (2022) spielte Lehrner eine der Episodenhauptrollen als tatverdächtiger Trickbetrüger und Vater der WaPo-Ermittlerin Marlene Weber (Oska Melina Borcherding).[16] Privates Lehrner ist mit der gehörlo.

-

Original Autogramm Ottokar Lehrner /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBlatt. Zustand: Sehr gut. Zeitungsausschnitt auf Albumblatt aufmontiert, von Ottokar Lehrner bildseitig mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee Ottokar Lehrner (* 1966 in Mödling, Niederösterreich, nach anderen Quellen in Wien[1][2][3][4]) ist ein österreichischer Schauspieler und Autor. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 1.1 Ausbildung 1.2 Theater 1.3 Film und Fernsehen 1.4 Privates 2 Filmografie (Auswahl) 3 Weblinks 4 Einzelnachweise Leben Ausbildung Lehrner wuchs in Traiskirchen, südlich von Wien, auf. Die Schule besuchte er in Baden bei Wien. Im Alter von 17 Jahren entschied er sich, Schauspieler zu werden.[4] Im Alter von 18 Jahren zog er nach Wien, machte dort seine Matura und absolvierte anschließend seinen Zivildienst. Seine Schauspielausbildung erhielt er an der Schauspielschule des Wiener Volkstheaters, wo er 1990 auch seinen Schauspielabschluss machte. Später besuchte er in München, Wien und Los Angeles Filmschauspielkurse.[4] Im Winter 1996/97 studierte er Filmregie an der New York Film Academy. Theater Schon während seiner Ausbildung spielte er Theater. Lehrner wirkte mittlerweile in über 20 Produktionen in Wien, München, Villach, Klagenfurt, Bregenz und in Berlin (Freie Volksbühne). Außerdem unternahm er Tourneen im deutschsprachigen Raum. Auf der Bühne spielte er ein breites Repertoire, das Stücke von Shakespeare, der Weimarer Klassik, der Jahrhundertwende und der Moderne umfasste. Er spielte zahlreiche klassische Hauptrollen, u. a. Romeo in Romeo und Julia, den Hamlet und Mortimer in Maria Stuart. 1998 spielte er am Metropoltheater München in Bernard-Marie Koltès? Zweipersonenstück In der Einsamkeit der Baumwollfelder. 2002-2003 war er mit dem Tourneetheater Kempf auf Tournee, als Wurm in Kabale und Liebe (Regie: Celino Bleiweiß). 2004/2005 war er, an der Seite von Marion Kracht, beim Tourneetheater Kempf mit der Komödie Die ist nicht von gestern von Garson Kanin (Deutsch von Pascal Breuer) auf Deutschland-Tournee; er spielte die männliche Hauptrolle, den Reporter Paul Verrall.[5][6] Die Inszenierung wurde dann anschließend 2006/2007 in über 60 Vorstellungen en suite an der Komödie im Bayerischen Hof gespielt.[7] 2008/2009 war er dann in einer Produktion des a.gon Tourneetheaters mit dem Stück Liebeslügen von Michael McKeever auf Deutschland-Tournee; Lehrner spielte die Rolle des Sohnes Christian Knight, an der Seite von Diana Körner und Wolfgang Hinze als Elternpaar.[8] 2010/2011 gastierte er beim Seefestival Wustrau in Brandenburg. 2010/2011 spielte er in einer Produktion des a.gon Tourneetheaters, an der Seite von Silvia Seidel als Malerin und Putzfrau Camille, den Koch und Lebemann Franck in dem Stück Zusammen ist man weniger allein.[9] Außerdem war er 2010/2011 mit dem a.gon Tourneetheater wieder auf Deutschland-Tournee. In dem Kriminalthriller Mörderische Phantasien von Bernard Slade verkörperte er, an der Seite von Peter Fricke, Irene Clarin und Linde Fulda, den kriminellen Stiefsohn Simon.[10] Mit dieser Produktion gastierte er im Januar 2011 auch im Frankfurter Fritz Rémond Theater.[11] Von 2013 bis 2015 und erneut ab Februar 2016 war er mit dem a.gon Tourneetheater dann mit dem Stück König der Herzen nach Alister Beaton auf Deutschland-Tournee. Neben seiner Tätigkeit als Theaterschauspieler trat er mit mehreren Solo-Projekten auf, teilweise mit Live-Musik, so 2007 mit literarischen Programmen zu De Sade und François Villon. Ein Villon-Programm spielte er 2016 auch im Tangoloft Berlin. Außerdem trat er mit Programmen über Mozart, Egon Schiele und Arthur Rimbaud hervor. Bei seinen literarischen Abenden und Shows ist er zugleich auch als Autor und Regisseur tätig. Film und Fernsehen Seit Mitte der 1990er Jahre arbeitet Lehrner regelmäßig auch für Film und Fernsehen. Er spielte in Kinofilmen, zahlreichen Fernsehfilmen und war in verschiedenen Fernsehserien in durchgehende Serienrollen und in Episodenrollen zu sehen. In der Fernsehserie Alle meine Töchter spielte er in der 4.-6. Staffel (1998-2001) die durchgehende Serienhauptrolle des Grafen Beat von Wettenberg.[4] 1999-2001 hatte er eine wiederkehrende Seriennebenrolle in der österreichischen Fernsehserie Schlosshotel Orth, wo er Markus Stelzer, den Freund der Rezeptionsgehilfin Pepi (Birgit Linauer) spielte. In der ARD-Fernsehreihe Die Alpenklinik spielte er in den ersten beiden Episoden, die 2006 und 2007 erstausgestrahlt wurden, den Krankenpfleger Paul Hartling. Episodenrollen hatte er u. a. in den Serien Anwalt Abel[12][13] (1997; als Musiker und mutmaßlicher Raubmörder Dave Pollak), Nicht von schlechten Eltern (1998), Medicopter 117 - Jedes Leben zählt (1998), Die Wache (1999), Die Kommissarin (1999; als Robert Schneider, der undurchsichtige jüngere Bruder des Toten), In aller Freundschaft (2001; als Jens Novak, dessen Freundin Opfer von sexuellem Missbrauch in der Familie wurde), Hallo Robbie! (2002; als Segler Jens Weirich und Vater einer gehörlosen Tochter), Forsthaus Falkenau (2003), Küstenwache (2003), Kommissar Rex (2004; als Pfleger Lexa), SOKO Donau (2005; als Franz Majewski, der verdächtige Betriebsleiter eines Delikatessengeschäfts) und SOKO Kitzbühel (2006; als Eric Kastner, der tatverdächtige Inhaber einer Reinigungsfirma, der früher im Rotlichtmilieu als Personenschützer tätig war). Im 12. Film der ZDF-Fernsehserie Frühling mit dem Titel Schritt ins Licht (Erstausstrahlung: Januar 2017) war Lehrner an der Seite von Simone Thomalla und Saskia Vester in einer Hauptrolle zu sehen; er spielte den gehörlosen Holzschnitzer Hans Lohmeyer.[14] In der 14. Staffel der österreichischen TV-Serie SOKO Donau (2018) übernahm Lehrner eine der Episodenhauptrollen als Dorfpolizist Roland Hardlinger, der die Tatbeteiligung seiner Tochter zu verschleiern versucht.[15] In der 3. Staffel der ARD-Vorabendserie Wapo Berlin (2022) spielte Lehrner eine der Episodenhauptrollen als tatverdächtiger Trickbetrüger und Vater der WaPo-Ermittlerin Marlene Weber (Oska Melina Borcherding).[16] Privates Lehrner ist mit der gehörlo.

-

Original Autogramm Uta Schorn /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte von Uta Schorn bildseitig mit schwarzem Kuli handsigniert (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig)/// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Uta Schorn (* 13. Januar 1947 in Göggingen) ist eine deutsche Schauspielerin und Moderatorin. Uta Schorn wurde als Tochter des Schauspielers Joe Schorn und der Schauspielerin Traudi Harprecht in Augsburg-Göggingen geboren. Kurz darauf zog die Familie nach Bremen und wenig später nach Ost-Berlin um, wo Joe Schorn ein Engagement am Metropol-Theater erhielt.[1] Ausbildung und Theater Uta Schorn studierte von 1966 bis 1970 an der Staatlichen Schauspielschule Berlin, heute Hochschule für Schauspielkunst ?Ernst Busch? Berlin. Zu Beginn ihrer Karriere spielte sie am Berliner Maxim-Gorki-Theater, unter anderem in der Jugendrevue Wenn Knospen knallen, 1972 in der Uraufführung des Theaterstücks Himmelfahrt zur Erde von Armin Stolper (1934-2020), in Das gewöhnliche Wunder von Jewgeni Schwarz (1973), jeweils unter der Regie von Wolfram Krempel, und in Adam und Eva von Peter Hacks.[2] Weitere Theaterengagements hatte sie an den Landesbühnen Sachsen in Radebeul, am Landestheater Halle (Der zerrissene Rubel von Sergei Antonow, Kleiner Mann - was nun?), am Fernsehtheater Moritzburg in Halle (Saale) (u. a. in Ludwig Thomas Waldfrieden und Gelähmte Schwingen, 1979, sowie in Klabunds XYZ - Ein Spiel zu dreien, 1980, Inszenierungen: Robert Trösch) und am Theater im Palast der Republik (Welt und Traum des Hieronymus Bosch von Rosemarie Schuder; Biedermann und die Brandstifter, Regie: Cox Habbema).[2] Als Moderatorin und Darstellerin trat sie auch im Berliner Friedrichstadtpalast auf. 1995 spielte Schorn unter der Regie von Brigitte Grothum bei den Berliner Jedermann-Festspielen im Berliner Dom die Rolle der Buhlschaft.[2] 2001 trat sie an der Komödie Dresden in der Boulevardkomödie Weekend im Paradies auf. Im Oktober/November 2006 übernahm sie die Rolle des Fräulein Schneider in einer Inszenierung des Musicals Cabaret in der Media City in Leipzig.[3][4] In der Saison 2015/16 war Schorn mit der Komödie Sei lieb zu meiner Frau von René Heinersdorff auf Theatertournee; sie trat u. a. im Theater Vorpommern und am Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau auf.[5][6] Im November 2016 trat sie im Berliner Kriminal Theater in der Kriminalkomödie Fisch zu viert auf.[7] Film und Fernsehen Ihr Filmdebüt gab Schorn 1969 bei der DEFA mit der Rolle der Renate in dem Spionage-Film Verdacht auf einen Toten. Danach spielte sie gelegentlich in weiteren DEFA-Produktionen, zumeist in Nebenrollen. Bekannt wurde sie insbesondere durch ihre Tätigkeit für den Deutschen Fernsehfunk (DFF) der DDR. Ab den 1970er Jahren wirkte sie in mehreren Folgen der DDR-Kriminalserie Polizeiruf 110 mit. Schorn wurde in unterschiedlichen Rollen eingesetzt; oft verkörperte sie ?selbstbewusste Frauen, die ihren eigenen Weg im Leben gehen?, so insbesondere in ihrer Serienhauptrolle als alleinerziehende Ärztin Dr. Uta Federau in der Arztserie Bereitschaft Dr. Federau (1988). Außerdem hatte sie eine Hauptrolle in der Fernsehserie Mit Herz und Robe (1991). An der Seite von Gerd E. Schäfer moderierte sie fast 18 Jahre lang die Sendung Der Wunschbriefkasten. Nach der Wende gelang Schorn relativ zügig der Wechsel ins gesamtdeutsche Fernsehen; sie übernahm mehrere durchgehende Serienhauptrollen, so als Gaststätteninhaberin Sabine Boehling in der ZDF-Serie Elbflorenz, als Anna Frohner in der ZDF-Serie Der Landarzt und als Hebamme Henriette in der ZDF-Serie Frauenarzt Dr. Markus Merthin. Von 1998 bis Ende 2014 spielte sie die Chefsekretärin Barbara Grigoleit in der ARD-Serie In aller Freundschaft, von 2003 bis 2019 verkörperte sie die Figur der Inge Kleist (früher: März) in der ARD-Serie Familie Dr. Kleist. In dem romantischen Fernsehfilm Sommer der Entscheidung aus der ZDF-Fernsehreihe Inga Lindström war Schorn 2008 in der Rolle der Irma Wilander, der Ehegattin des Brauereibesitzers Olof Wilander, zu sehen. Privates Uta Schorn war 16 Jahre die Ehefrau des Schauspielers Tim Hoffmann (1943-2015). Ihre 1968 geborene Tochter Danne Hoffmann arbeitet ebenfalls als Schauspielerin. Bis zu dessen Tod 2018 war Uta Schorn mit dem Schauspieler Peter Zintner verheiratet. Sie lebt in Berlin-Müggelheim.[8][9] /// Standort Wimregal Pkis-Box44-U030ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 50.

-

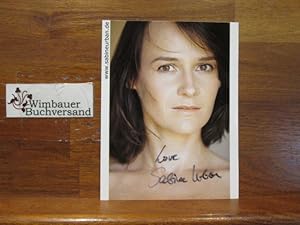

Original Autogramm Sabine Urban /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 10,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Sabine Urban bildseitig mit schwarzem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "Love" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Sabine Urban (* 2. Dezember 1976 in Gera, Bezirk Gera ) ist eine deutsche Schauspielerin. Sabine Urban wuchs in ihrer Geburtsstadt Gera auf und machte dort 1995 ihr Abitur am ?Karl-Theodor-Liebe-Gymnasium? Schon zu Schulzeiten trat sie an den Bühnen der Stadt Gera in kleineren Rollen auf. Von 1995 bis 1999 absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Hochschule für Film und Fernsehen ?Konrad Wolf? in Potsdam/Babelsberg.[2] Nach absolviertem Schauspiel-Diplom trat Sabine Urban 1999 ihr Anfänger-Engagement am Landestheater Detmold an, dem sie bis zum Ende der Spielzeit 2001/02 als festes Ensemblemitglied angehörte. Sie spielte in dem Drei-Sparten-Theater im Schauspiel (klassisches und modernes Repertoire) und in Musicals.[2] Zu ihren ersten Rollen dort gehörte die Solveig im Ibsen-Stück Peer Gynt.[3] 2001 trat sie am Landestheater Detmold u. a. als Dantons Gattin Julie in Dantons Tod[4], als Ottilie in Die Wahlverwandtschaften, als Viola in Was ihr wollt und im Folgejahr als Raina in Helden auf. Außerdem sang und spielte sie die Titelrolle im Musical Sweet Charity (Spielzeit 1999/2000). Anschließend übernahm sie Gastverpflichtungen als Schauspielerin an verschiedenen Bühnen. Sie gastierte unter anderem am Anhaltischen Theater Dessau (2002), am Staatstheater Oldenburg (2003), am Theater am Kurfürstendamm (ab 2005), am Schlosstheater Celle (2008), am Theater Bremen (ab 2008), an der Komödie Winterhuder Fährhaus, am Südthüringischen Staatstheater Meiningen (2010) und auf Tournee.[3] Dabei war sie sowohl in klassischen Schauspielrollen als auch im Musical-Repertoire zu sehen. 2011 trat sie am Grenzlandtheater Aachen als ?schlagfertige? Evelyn in Nick Walshs Komödie Genug ist nicht genug auf.[5] Urban stand auch für den Film und das Fernsehen vor der Kamera. Sie war in einigen TV-Serien wie Wolffs Revier, Alphateam - Die Lebensretter im OP, Die Pfefferkörner und Unter Gaunern zu sehen. Im Bremer Tatort: Im toten Winkel (Erstausstrahlung: März 2018) hatte sie einen Kurzauftritt als Krankenhausärztin.[6] Sabine Urban wirkte außerdem in Radio Bremen-Hörspielen mit. Sie las Hörbücher ein, und arbeitete als Sprecherin für diverse Werbe-, Over-Voice und Synchronproduktionen. Darüber hinaus steht Sabine Urban als Entertainerin mit eigenen literarischen und musikalischen Programmen (u. a. mit Texten von Erich Kästner und Mascha Kaléko) auf der Bühne.[6] Mit dem musikalischen Schauspiel Lale-Lili-Marleen über das Leben des Sängerin Lale Andersen von Dirk Böhling hatte Urban im ?piccolo teatro haventheater? in Bremerhaven 2017 Premiere; in dieser Produktion gastiert sie dort auch in der Saison 2018/19.[7][8] 2005 arbeitet sie außerdem als Coach und entwickelte u. a. Seminare für Atem- und Sprechtechnik. An der Hochschule für Musik Detmold unterrichtet sie seit 2015 als Dozentin ?Bühnenpräsenz? und ?Rhetorik? im Masterstudiengang ?Musikvermittlung/Musikmanagement?.[9] Sie ist Botschafterin der Initiative ?Bremer Leselust?.[10] Sabine Urban lebt in Bremen[2], ist verheiratet und hat ein Kind. Sie ist Mitglied im Bundesverband Schauspiel (BFFS).[2] /// Standort Wimregal PKis-Box9-U032 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Martin Semmelrogge /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 2 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Martin Semmelrogge bildseitig mit schwarzem Edding signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Martin Semmelrogge (* 8. Dezember 1955 in Boll-Eckwälden)[1] ist ein deutscher Schauspieler und Synchronsprecher. Martin Semmelrogge ist der ältere Sohn des Schauspielers und Regisseurs Willy Semmelrogge. Er wurde im Ortsteil Eckwälden des heutigen Bad Boll geboren und besuchte eine Waldorfschule. 1961 wurde sein jüngerer Bruder Joachim Bernhard Semmelrogge geboren, der später unter dem Pseudonym Joachim Bernhard als Schauspieler auftrat.[2] Inspiriert durch seinen Vater, arbeitete Martin Semmelrogge bereits mit zwölf Jahren beim Bayerischen Rundfunk als Hörspielsprecher. Seine Karriere als Schauspieler begann er mit 16 Jahren als Darsteller eines jugendlichen Vatermörders in der Fernsehserie Der Kommissar.[3][4] Später übernahm er Fernsehrollen in Tadellöser & Wolff, der Powenzbande und Die Straßen von Berlin. Sehr häufig spielte er bereits in jungen Jahren Rollen in den ?klassischen? Krimiserien wie Derrick, Tatort, Der Alte und Ein Fall für zwei, zumeist zwielichtige Personen oder jugendliche Kriminelle. Auch in der heute noch populären Kinderfilmproduktion Die Vorstadtkrokodile mimte er den kriminellen älteren Bruder. Der Durchbruch gelang ihm 1981 mit einem der weltweit erfolgreichsten deutschen Filme Das Boot als Darsteller des spitzbübischen 2. Wachoffiziers. 1993 folgte die Rolle des Willi Riesenhuber, eines SS-Offiziers, in Steven Spielbergs Schindlers Liste. Des Weiteren spielte Semmelrogge in den 1980er Jahren in einzelnen Episoden von bekannten deutschen Fernsehserien mit wie der Fahnder, Praxis Bülowbogen, Liebling Kreuzberg und mehrfach im Großstadtrevier (u. a. in ?Die Geiselnahme?). In den 1990er Jahren setzte er seine Seriendreharbeiten fort bei Die Männer vom K3, Freunde fürs Leben, Anna Maria - Eine Frau geht ihren Weg, Küstenwache und in mehreren Episoden von Die Straßen von Berlin. In der Tatort-Folge ?Bienzle und der Champion? spielte er den Kneipier Jaco Riewers. Die Serienauftritte ziehen sich auch weiter fort in den 2000er Jahren mit Episoden bei Siska, SOKO verschiedener Städte, Die Rosenheim-Cops und auch bei Pfarrer Braun. Spielfilmrollen bekam er 2002 in dem Film Geliebte Diebin, wo er einen Ober im Gourmetrestaurant spielte, 2004 in Agnes und seine Brüder als Manni Moneto. 2007 war er in Neues vom Wixxer als ?der scharfe Eddie? zu sehen. 2009 spielte er in der Neufassung von Die Vorstadtkrokodile den Besitzer eines Minigolfplatzes. Seit 2008 ist Semmelrogge auch auf Theaterbühnen präsent. So spielte er im Sommertheater am Hausruck in Wolfsegg im Franzobel-Stück Zipf über das gleichnamige Mauthausen KZ-Nebenlager Redl-Zipf einen Nazi. Weiterhin ist Semmelrogge für die Vertonung der Autobiographie des englischen Musikers Lemmy Kilmister zuständig, die im selben Jahr als Hörbuch erschien.[5] In der Neuinszenierung der Rocky Horror Show im Berliner Admiralspalast war er im Herbst 2008 als deutscher Erzähler des ansonsten englischsprachigen Musicals zu sehen. Im Sommer 2009 spielte er den Colonel Brinkley bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg.[6] Im Sommer 2010 übernahm Semmelrogge beim Piraten-Open-Air in Grevesmühlen die Rolle des Israel Hands für den erkrankten Benjamin Kernen.[7] Martin Semmelrogge (2011) Nach diesem Erfolg stand er dort auch im Sommer 2011 wieder auf der Bühne, diesmal aber in der Rolle des legendären Piraten Sir Stede Bonnet. Die gleiche Rolle übernahm er auch in der Spielzeit 2012. Zuletzt war er im Kleinen Theater in Bonn-Bad Godesberg zu sehen. Bis Dezember 2013 spielte er dort mit seinem Sohn in Die toten Augen von London. Vom 13. bis 27. September 2013 war er Teilnehmer in der Reality-Show Promi Big Brother von Sat.1 und erreichte dort den 5. Platz. Im Sommer 2014 trat Semmelrogge in 58 Aufführungen als Gangsterboss Weller in Unter Geiern bei den Karl-May-Festspielen in Elspe auf.[8] Im Sommer 2017 war er zusammen mit seiner Ehefrau Sonja Semmelrogge Teilnehmer in der Reality-Show Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare von RTL und schied bereits in der ersten Folge aus. Im Januar 2023 sollte Semmelrogge Kandidat der 16. Staffel von Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! sein. Er erhielt jedoch kein Visum für den Drehort Australien und wurde durch Djamila Rowe ersetzt.[9] Privatleben Semmelrogge war von 1985 bis 1991 mit Susanne Semmelrogge und von 1998 bis zu deren Tod 2018[10] mit der Regisseurin und Künstleragentin[11] Sonja Semmelrogge verheiratet. Monate zuvor hatten sie sich getrennt. Er wohnte mit ihr unter anderem in Ventura (Kalifornien), Mallorca und Boltenhagen.[12][13][14] Martin Semmelrogges Kinder, die Schauspieler Dustin Semmelrogge und Joanna Semmelrogge, stammen aus Beziehungen vor und zwischen den Ehen.[15] Seit den 1980er Jahren stand Semmelrogge wiederholt vor Gericht und wurde zu mehreren Geld- und Freiheitsstrafen verurteilt, überwiegend wegen Verkehrsdelikten wie Fahren ohne Fahrerlaubnis, aber auch wegen Ladendiebstahls und Drogenbesitzes.[16][17] Zeitweise befand er sich auch als Freigänger in Strafhaft.[18][19][20][21] Wegen Überschuldung wurde Mitte Dezember 2014 ein Privatinsolvenzverfahren gegen ihn eröffnet.[22][23] /// Standort Wimregal PKis-Box92-U001ua Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

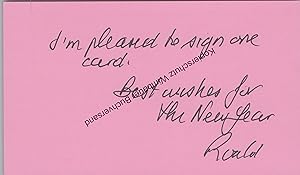

Original Autogramm Roald Hoffmann Nobelpreis für Chemie 1981 und 2006 // Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Englisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 50,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBlatt. Zustand: Sehr gut. Zettel von Roald Hoffmann mit schwarzem Stift signiert/// Signiert signed signée autograph autographe autogramm /// Roald Hoffmann (* 18. Juli 1937 in Zloczów, Polen, heute Ukraine, als Roald Safran) ist ein US-amerikanischer Chemiker, der zusammen mit dem Japaner Kenichi Fukui im Jahre 1981 den Nobelpreis für Chemie erhielt für die von beiden unabhängig voneinander entwickelten Theorien zum Verlauf chemischer Reaktionen. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werk 3 Hoffmann als Moralist und Künstler 4 Auszeichnungen 5 Schriften 6 Literatur 7 Weblinks 8 Einzelnachweise Leben Hoffmann stammt aus einer jüdischen Familie, die nach ihrer Flucht aus der Ukraine über mehrere Stationen in der Tschechoslowakei, Österreich und Deutschland im Jahre 1949 schließlich in die USA auswanderte. Sein Vater Hillel Safran wurde in einem Arbeitslager von den deutschen Besatzern ermordet, er selbst versteckte sich mit seiner Mutter Clara (geb. Rosen) und anderen Verwandten auf dem Dachboden sowie im Lagerraum eines Schulhauses in Uniw. Der Lehrer Mykola Dyuk und seine Frau Maria organisierten das Versteck unter höchster Gefahr ihrer eigenen Sicherheit und versorgten Roald wie auch seine Verwandten mit Nahrungsmitteln.[1] Die meisten Mitglieder seiner Familie starben im Holocaust. Er besuchte ab 1955 das Columbia College mit Bachelorabschluss in Chemie 1958. Danach studierte er an der Harvard University mit Master-Abschluss in Physik 1960 und Promotion mit der Arbeit Theory of Polyhedral Molecules: Second Quantization and Hypochromism in Helices bei William N. Lipscomb 1962,[2] wobei er sich 1960/61 neun Monate in der Sowjetunion aufhielt. 1962 bis 1965 war er Junior Fellow in Harvard. Hoffmann wurde 1965 Associate Professor an der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York und 1968 Professor, wobei er ab 1974 auch Professor für Physik war. Inzwischen ist er emeritiert. Werk Hoffmann entwickelte 1962 bis 1965 eine halbempirische Theorie der Elektronenstruktur von Molekülen (Erweiterte Hückel-Methode ab 1963[3][4][5]) und mit Robert B. Woodward 1965 die Woodward-Hoffmann-Regeln[6][7], die zum Standardmaterial von Lehrbüchern der organischen Chemie gehören und vielfach verwendet werden zum Beispiel für die Vorhersage des Ablaufs organischer Synthesen. Mit ihnen wurden vor allem Vorhersagen über die Stereochemie der gebildeten Produkte erleichtert, die typischerweise bei vielen Produkten der pharmazeutischen Chemie von hoher Relevanz ist. Hoffmann führte 1976 den Begriff der Isolobalität ein. Mit dem Grundgedanke hinter dem Begriff schaffte Hoffmann vergleichsweise früh ein interdisziplinäres Konzept mit dessen Hilfe die Ähnlichkeit zwischen den Grenzorbitalen einzelner Strukturelemente organischer und anorganischer Moleküle bewertet werden konnte.[8][9] Das Konzept findet u.a. in der metallorganischen Chemie Anwendung. Hoffmann als Moralist und Künstler Roald Hoffmann (2009) Roald Hoffmann tritt für die Einhaltung ethischer Grundsätze in der Wissenschaft der Chemie ein. Beim Weltkongress der Internationalen Chemikervereinigung IUPAC im August 2007 in Turin nutzte er die ihm eingeräumte Aufgabe einen der Hauptvorträge zu halten für einen moralischen Appell: ?Egal ob man ein Gewehr macht oder ein Molekül, ein Gemälde oder ein Gedicht, man sollte immer fragen: Könnte ich damit jemand Schaden zufügen?? Statt einer Rede ließ er, eine Premiere in der Geschichte der Chemikervereinigung, ein von ihm geschriebenes Theaterstück mit dem Titel Should've (dt: Hätte man bloß!) aufführen. Darin diskutiert eine zerstrittene Familie eine Stunde lang den Selbstmord des toten Familienoberhauptes, der als Chemiker eine sehr effiziente Synthese des Nervengiftes Saxitoxin entwickelt hat, die von Kriminellen für einen Massenmord missbraucht wurde. Die Geschichte benutzt er als bloßen Aufhänger, um in 26 sehr kurzen Szenen eine Vielzahl von Themen von der Verantwortung des Wissenschaftlers, der spanischen Grippe, dem Papst, Hitler und dem Holocaust bis zur Unvereinbarkeit von Forscher- und Familienleben anzusprechen. Die autobiographischen Texte ?Das periodische System? des Chemikers und Holocaustüberlebenden Primo Levi hatte er bei seinen Studenten zur Pflichtlektüre gemacht. Hoffmann heiratete 1960 Eva Börjesson aus Lidingö in Schweden. Sie haben zwei Kinder (* 1963 und 1965). Auszeichnungen Briefmarke der Ukrposhta zu Ehren von Roald Hoffmann und seiner wissenschaftlichen Arbeiten Hoffmann wurde mit einer Vielzahl von Auszeichnungen bedacht. Er erhielt über 30 Ehrendoktor-Titel. Die American Chemical Society verlieh ihm 1969 den American Chemical Society Award in Pure Chemistry, 1973 (zusammen mit Robert B. Woodward) den Arthur C. Cope Award in Organic Chemistry, 1982 den ACS Award in Inorganic Chemistry, 1990 die Priestley-Medaille und 1996 den Pimentel Award in Chemical Education. 1983 erhielt er die National Medal of Science. 1970 erhielt er den Award der International Academy of Quantum Molecular Science. 1981 wurde ihm zusammen mit Kenichi Fukui der Nobelpreis für Chemie verliehen.[10] 1971 wurde Hoffmann als Mitglied in die American Academy of Arts and Sciences aufgenommen. 1972 wurde er Mitglied der National Academy of Sciences, die ihm 1986 ihren NAS Award in Chemical Sciences verlieh. 1984 wurde er als Foreign Member in die Royal Society aufgenommen; im gleichen Jahr wurde er auch Mitglied der American Philosophical Society. 1985 nahm ihn die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften als Foreign Member und 1988 die damalige Akademie der Wissenschaften der UdSSR ebenfalls als auswärtiges Mitglied auf.[11] 1991 wurde er mit der Semjonow-Goldmedaille dieser Akademie ausgezeichnet. 1994 erhielt Hoffmann die Centennial Medal der Graduate School of Arts and Sciences an der Harvard-Universität. 2000 wurde er zu einem Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina,[12] seit 2008 Nationale Akademie der Wissenschaften, gewählt. Seit 1998 ist er korrespondierendes Mitglied der Nordrhein-Westfälischen Akademi.

-

Roald Hoffmann & Roger Kornberg Nobelpreis für Chemie 1981 und 2006 // Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Englisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität

EUR 80,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbKarte. Zustand: Sehr gut. Cutout-Autogramm von Roger Kornberg und Roald Hoffmann mit schwarzem Stift signiert, Hoffmann mit eigenhändigem Zusatz "I'm pleased to sign one card. Best wishes for the New Year Roald " /// Signiert signed signée autograph autographe autogramm /// Roger David Kornberg ist ein US-amerikanischer Biochemiker und Professor für Strukturbiologie an der Stanford University Medical School. Im Jahr 2006 wurde er mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Geboren: 24. April 1947 , St. Louis Thesen: The Diffusion of Phospholipids in Membranes (1972) Feld: Strukturbiologie /// Roald Hoffmann (* 18. Juli 1937 in Zloczów, Polen, heute Ukraine, als Roald Safran) ist ein US-amerikanischer Chemiker, der zusammen mit dem Japaner Kenichi Fukui im Jahre 1981 den Nobelpreis für Chemie erhielt für die von beiden unabhängig voneinander entwickelten Theorien zum Verlauf chemischer Reaktionen. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werk 3 Hoffmann als Moralist und Künstler 4 Auszeichnungen 5 Schriften 6 Literatur 7 Weblinks 8 Einzelnachweise Leben Hoffmann stammt aus einer jüdischen Familie, die nach ihrer Flucht aus der Ukraine über mehrere Stationen in der Tschechoslowakei, Österreich und Deutschland im Jahre 1949 schließlich in die USA auswanderte. Sein Vater Hillel Safran wurde in einem Arbeitslager von den deutschen Besatzern ermordet, er selbst versteckte sich mit seiner Mutter Clara (geb. Rosen) und anderen Verwandten auf dem Dachboden sowie im Lagerraum eines Schulhauses in Uniw. Der Lehrer Mykola Dyuk und seine Frau Maria organisierten das Versteck unter höchster Gefahr ihrer eigenen Sicherheit und versorgten Roald wie auch seine Verwandten mit Nahrungsmitteln.[1] Die meisten Mitglieder seiner Familie starben im Holocaust. Er besuchte ab 1955 das Columbia College mit Bachelorabschluss in Chemie 1958. Danach studierte er an der Harvard University mit Master-Abschluss in Physik 1960 und Promotion mit der Arbeit Theory of Polyhedral Molecules: Second Quantization and Hypochromism in Helices bei William N. Lipscomb 1962,[2] wobei er sich 1960/61 neun Monate in der Sowjetunion aufhielt. 1962 bis 1965 war er Junior Fellow in Harvard. Hoffmann wurde 1965 Associate Professor an der Cornell University in Ithaca im US-Bundesstaat New York und 1968 Professor, wobei er ab 1974 auch Professor für Physik war. Inzwischen ist er emeritiert. Werk Hoffmann entwickelte 1962 bis 1965 eine halbempirische Theorie der Elektronenstruktur von Molekülen (Erweiterte Hückel-Methode ab 1963[3][4][5]) und mit Robert B. Woodward 1965 die Woodward-Hoffmann-Regeln[6][7], die zum Standardmaterial von Lehrbüchern der organischen Chemie gehören und vielfach verwendet werden zum Beispiel für die Vorhersage des Ablaufs organischer Synthesen. Mit ihnen wurden vor allem Vorhersagen über die Stereochemie der gebildeten Produkte erleichtert, die typischerweise bei vielen Produkten der pharmazeutischen Chemie von hoher Relevanz ist. Hoffmann führte 1976 den Begriff der Isolobalität ein. Mit dem Grundgedanke hinter dem Begriff schaffte Hoffmann vergleichsweise früh ein interdisziplinäres Konzept mit dessen Hilfe die Ähnlichkeit zwischen den Grenzorbitalen einzelner Strukturelemente organischer und anorganischer Moleküle bewertet werden konnte.[8][9] Das Konzept findet u.a. in der metallorganischen Chemie Anwendung. Hoffmann als Moralist und Künstler Roald Hoffmann (2009) Roald Hoffmann tritt für die Einhaltung ethischer Grundsätze in der Wissenschaft der Chemie ein. Beim Weltkongress der Internationalen Chemikervereinigung IUPAC im August 2007 in Turin nutzte er die ihm eingeräumte Aufgabe einen der Hauptvorträge zu halten für einen moralischen Appell: ?Egal ob man ein Gewehr macht oder ein Molekül, ein Gemälde oder ein Gedicht, man sollte immer fragen: Könnte ich damit jemand Schaden zufügen?? Statt einer Rede ließ er, eine Premiere in der Geschichte der Chemikervereinigung, ein von ihm geschriebenes Theaterstück mit dem Titel Should've (dt: Hätte man bloß!) aufführen. Darin diskutiert eine zerstrittene Familie eine Stunde lang den Selbstmord des toten Familienoberhauptes, der als Chemiker eine sehr effiziente Synthese des Nervengiftes Saxitoxin entwickelt hat, die von Kriminellen für einen Massenmord missbraucht wurde. Die Geschichte benutzt er als bloßen Aufhänger, um in 26 sehr kurzen Szenen eine Vielzahl von Themen von der Verantwortung des Wissenschaftlers, der spanischen Grippe, dem Papst, Hitler und dem Holocaust bis zur Unvereinbarkeit von Forscher- und Familienleben anzusprechen. Die autobiographischen Texte ?Das periodische System? des Chemikers und Holocaustüberlebenden Primo Levi hatte er bei seinen Studenten zur Pflichtlektüre gemacht. Hoffmann heiratete 1960 Eva Börjesson aus Lidingö in Schweden. Sie haben zwei Kinder (* 1963 und 1965). Auszeichnungen Briefmarke der Ukrposhta zu Ehren von Roald Hoffmann und seiner wissenschaftlichen Arbeiten Hoffmann wurde mit einer Vielzahl von Auszeichnungen bedacht. Er erhielt über 30 Ehrendoktor-Titel. Die American Chemical Society verlieh ihm 1969 den American Chemical Society Award in Pure Chemistry, 1973 (zusammen mit Robert B. Woodward) den Arthur C. Cope Award in Organic Chemistry, 1982 den ACS Award in Inorganic Chemistry, 1990 die Priestley-Medaille und 1996 den Pimentel Award in Chemical Education. 1983 erhielt er die National Medal of Science. 1970 erhielt er den Award der International Academy of Quantum Molecular Science. 1981 wurde ihm zusammen mit Kenichi Fukui der Nobelpreis für Chemie verliehen.[10] 1971 wurde Hoffmann als Mitglied in die American Academy of Arts and Sciences aufgenommen. 1972 wurde er Mitglied der National Academy of Sciences, die ihm 1986 ihren NAS Award in Chemical Sciences verlieh. 1984 wurde er als Foreign Member in die Royal Society aufgenommen; im gleichen Jahr wurde er auch Mitglied der American Philosophical Society. 1985 nahm ihn die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften als Foreign Member und 1988 die damalige Akademie der Wissenschaften der UdSSR.

-

Original Autogramm George P. Shultz (1920-2021) Aussenminister USA /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Englisch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 100,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von George P. Shultz bildseitig mit schwarzem Edding signiert /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// George Pratt Shultz (* 13. Dezember 1920 in New York City; ? 6. Februar 2021 in Stanford, Kalifornien)[1] war ein US-amerikanischer Politiker der Republikanischen Partei. Von 1969 bis 1970 war er Arbeitsminister und von 1972 bis 1974 Finanzminister in der Regierung von Präsident Richard Nixon sowie von 1982 bis 1989 Außenminister in der Regierung von Präsident Ronald Reagan. Studium und berufliche Laufbahn Der Urgroßvater von Shultz wanderte aus Deutschland in die USA ein.[2] George Shultz erhielt 1942 seinen Bachelor-Abschluss in Volkswirtschaftslehre an der Universität Princeton und diente ab 1942 bis 1945 im United States Marine Corps, wo er Artillerieoffizier wurde und den Dienstgrad eines Captain (Hauptmann) erreichte. 1949 promovierte er am Massachusetts Institute of Technology (MIT) im Fach Industriebetriebslehre. Shultz lehrte von 1948 bis 1957 am MIT, mit vorübergehender Unterbrechung 1955 bis 1956, als er dem Rat Ökonomischer Ratgeber von Präsident Dwight D. Eisenhower als Senior-Stabs-Ökonom angehörte. 1955 wurde er Professor am MIT. 1957 wechselte Shultz zur University of Chicago Graduate School of Business als Professor für Industriebeziehungen. Von 1959 bis 1960 war er Berater im US State Department. 1962 wurde er Dekan an der University of Chicago. Von 1961 bis 1972 gehörte Shultz dem Ausschuss für betriebliche Personalpolitik an. Politische Laufbahn Arbeits- und Finanzminister unter Nixon Von 1969 bis 1970 gehörte er als Arbeitsminister dem Kabinett Nixon an, ehe er Direktor des Office of Management and Budget wurde. Vom Mai 1972 bis Mai 1974 wurde er dann als Finanzminister tätig. 1974 verließ er die Regierung und wurde Direktor der Bechtel Group. Seit Januar war Shultz deren Präsident. Präsident Ronald Reagan berief ihn zum Vorsitzenden im Gremium regierungsunabhängiger Wirtschaftsexperten. Außenminister unter Reagan und Rückzug aus der Politik George Shultz (links) mit Eduard Schewardnadse, 1987 Am 16. Juli 1982 wurde er von Reagan als Nachfolger des zurückgetretenen Amtsvorgängers Alexander Haig zum 60. US-Außenminister berufen. Als Taube in der Außenpolitik stieß er häufiger mit den Falken der Reagan-Regierung zusammen. Speziell war er bekannt für seine ausgesprochene Opposition gegen den ?Waffen für Geiseln?-Vorgang, der später als Iran-Contra-Affäre bekannt wurde. Im Nahen Osten rief er Israel und seine arabischen Nachbarstaaten zur Annahme des Reagan-Plans im Oktober 1982 auf. Nach dem Selbstmordanschlag auf die Amerikanisch-Französisch-Italienische Friedenstruppe (MNF) mit 241 toten US-Soldaten und 58 toten französischen Fallschirmjägern im Oktober 1983 legte er ein Libanon-Abkommen vor, das den Abzug der israelischen Truppen aus dem Libanon vorsah. Im Juni 1985 erreichte er eine nichtmilitärische Lösung der Geiselaffäre im Libanon. Shultz war ein führender Befürworter einer US-Invasion Nicaraguas. 1983 sagte er vor dem US-Kongress: ?Wir müssen den nicaraguanischen Krebs ausschneiden.? Immer wieder betonte er die Absicht der USA, Nicaragua am ?Export der Revolution in seine Nachbarstaaten? zu hindern. Er widersprach auch jeder Art von Verhandlung mit der nicaraguanischen Regierung Daniel Ortegas. ?Verhandlungen sind ein Euphemismus, wenn der Schatten der Macht nicht auf den Verhandlungstisch fällt.? Bemühungen zur Rüstungsbegrenzung und die Aufnahme neuer Abrüstungsgespräche zwischen den USA und der Sowjetunion im März 1985 wurden von Shultz zusammen mit seinem sowjetischen Partner Eduard Schewardnadse betrieben und führten 1987 zum Abbau atomarer Mittelstreckenraketen. Shultz verließ mit dem Ende der Amtszeit Reagans am 20. Januar 1989 das State Departement, um Professor an der Stanford University in Kalifornien zu werden, blieb aber weiter ein Stratege der Republikanischen Partei. Er war Berater von George W. Bush im Wahlkampf 2000. Die Präsidenten-Kandidatur Donald Trumps im Jahr 2016 unterstützte Shultz nicht.[3] Privates Shultz lernte Helmut Schmidt bei dessen ersten Besuch in Stanford kennen. Shultz, Schmidt, Lee Kuan Yew, Henry Kissinger und ihre Frauen blieben ihr Leben lang befreundet.[4] Ehrungen und Mitgliedschaften George Shultz mit seinen Amtsnachfolgern Rex Tillerson und Condoleezza Rice an der Hoover Institution in Stanford (2018) 1970 wurde Shultz in die American Academy of Arts and Sciences und 1992 in die American Philosophical Society[5] gewählt. Am 19. Januar 1989 erhielt Shultz die Freiheitsmedaille. 1992 erhielt er den ?Seoul-Friedenspreis? 2001 wurde ihm die Eisenhower Medal for Leadership verliehen und 2008 der Rumford-Preis. Shultz war Mitglied der Hoover Institution, des American Enterprise Institute, der 2005 aufgelösten New Atlantic Initiative, des ?Komitees zur Befreiung des Irak?, des ?Komitees gegen die gegenwärtige Gefahr? und des Washington Institute for Near East Policy. Er war ferner im Vorstand der Bechtel Corporation, bei Gilead Sciences und der Charles Schwab Corporation tätig. /// Standort Wimregal GAD-10.262 Sprache: Englisch Gewicht in Gramm: 10.

-

2x Original Autogramm Ida Ehre (1900-1989) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 40,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Ausdrucksstarke Schwarzweiss-Postkarte von Ida Ehre bildseitig mit blauem Stift signiert, umseitig abermals signiert mit eigenhändigem Zusatz "1976 Alles Gute. Als: Mutter Courage " /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Ida Ehre (geb. 9. Juli 1900 in Prerau (Mähren), Österreich-Ungarn; gest. 16. Februar 1989 in Hamburg) war eine österreichisch-deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Theaterleiterin. Ida Ehre war die Tochter des Chasan Samuel Ehre (1864-1902) und dessen Ehefrau Bertha (geb. 1870; ermordet im Holocaust). Sie wurde als zweitjüngstes von sechs Kindern geboren. Ihr Vater starb, als sie zwei Jahre alt war. Obwohl er Beamter war, erhielt seine Ehefrau aufgrund seines jungen Sterbealters keine Pension. Dies führte dazu, dass Ida Ehres Mutter mit den Kindern nach Wien umzog, um dort ihren Lebensunterhalt durch Näharbeiten zu verdienen. Die Mutter und eine Schwester wurden später - nach dem Anschluss Österreichs - deportiert und im Konzentrationslager ermordet. Während des Ersten Weltkriegs lernte Ida die Burgschauspielerin Auguste Wilbrandt-Baudius kennen und wurde deren Gesellschafterin und Sekretärin. Auf Vermittlung von Auguste Wilbrandt-Baudius erhielt sie beim Burgschauspieler Heinrich Prechtler Schauspielunterricht. Nachdem dessen Ehefrau 1915 gestorben war, beging er 1917 Suizid[1]. Ida Ehre stellte sich 1916 an der k.k. Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien zur Hauptprüfung vor. Nach deren Bestehen erhielt sie ein Stipendium und konnte mit einer zweijährigen Schauspielausbildung beginnen. Nachdem sie ihr Abschlussdiplom erhalten hatte, wurde sie sofort von einem Theaterdirektor engagiert und hatte 1918 ihr erstes Engagement in Bielitz-Biela in Oberschlesien. Werdegang Ihre Karriere führte Ida Ehre nach ihrem Debüt am Stadttheater Bielitz an mehrere mitteleuropäische Theater, unter anderem nach Budapest, Czernowitz, Cottbus, Bonn, Königsberg, Stuttgart und an das Nationaltheater Mannheim. Ab 1930 spielte sie am Lessingtheater in Berlin. In der Zeit des Nationalsozialismus wurde Ida Ehre als Jüdin mit Berufsverbot belegt und arbeitete daher als Arzthelferin in der Praxis ihres Ehemanns, des Frauenarztes Bernhard Heyde (1899-1978) in Böblingen. Eine nach den Novemberpogromen 1938 geplante Auswanderung nach Chile schlug 1939 fehl, da das Schiff, auf dem sich das Ehepaar mit der Tochter Ruth (* 20. Oktober 1927 in Mannheim) befand, wegen des Beginns des Zweiten Weltkriegs wieder nach Hamburg zurückbeordert wurde. Ida Ehre wurde später von der Gestapo verhaftet und war im KZ Fuhlsbüttel inhaftiert. In einem Interview berichtete sie später, Grund für die Verhaftung sei gewesen, dass sie zufällig bei Filmaufnahmen anwesend gewesen war und dort von einem Kameramann gebeten wurde, doch vor die Kamera zu treten und sich filmen zu lassen. Da sie Angst hatte, ihre jüdische Herkunft anzugeben, habe sie diesem Wunsch entsprochen, sei dann aber von einer anderen Frau angezeigt worden, weil sie sich nicht als Jüdin zu erkennen gegeben habe. In Fuhlsbüttel versuchte sie, die übrigen inhaftierten Frauen nach Möglichkeit aufzumuntern und ihnen Mut zu machen, was ihr - trotz mehrerer Transporte in Vernichtungslager, die während ihrer Haftzeit zusammengestellt wurden - auch gelang. Schließlich wurde sie wieder entlassen; ihrer Vermutung nach, weil ihr Ehemann einen Brief an Heinrich Himmler schrieb und darin Erinnerungen an seine Schulzeit schilderte - Bernhard Heyde hatte, wenn auch in einer anderen Klassenstufe, dasselbe Gymnasium besucht wie Himmler, wo zudem dessen Vater Gebhard Himmler Konrektor gewesen war.[2] Nach Kriegsende eröffnete Ida Ehre noch 1945 die Hamburger Kammerspiele in der Hartungstraße im Stadtteil Rotherbaum - in einem Theatergebäude, das bis zu seiner Zwangs-?Arisierung? 1941 vom Jüdischen Kulturbund genutzt worden war. Die Kammerspiele entwickelten sich unter ihrer Leitung zu einer führenden deutschen Schauspielbühne. Neben junger deutscher Dramatik (u. a. Wolfgang Borcherts Draußen vor der Tür) stellte Ehre in den Kammerspielen viele moderne Theaterstücke erstmals in Deutschland vor, darunter Stücke von Jean Anouilh, T. S. Eliot, Jean Giraudoux, Jean-Paul Sartre und Thornton Wilder. Ida Ehre wirkte verstärkt ab Mitte der 1950er Jahre in verschiedenen Film- und Fernsehproduktionen mit. Darunter befand sich 1947 der Episodenfilm In jenen Tagen von Helmut Käutner mit Gert Karl Schaefer, Erich Schellow und Willy Maertens. Im Jahr 1962 verkörperte Ida Ehre die Figur der Ella Ward in dem Edgar-Wallace-Film Die toten Augen von London in der Regie von Alfred Vohrer mit Joachim Fuchsberger, Karin Baal und Dieter Borsche in den Hauptrollen. 1972 spielte Ida Ehre in der vom Westdeutschen Rundfunk (WDR) produzierten mehrteiligen Verfilmung des Kriminalromans Der rote Schal von Wilkie Collins die Frau Oldershaw. Ida Ehre arbeitete ab 1945 auch in sehr vielen Hörspielen als Sprecherin mit. In der Hörspieladaption (Produktion Nordwestdeutscher Rundfunk) des Theaterstücks Unsere kleine Stadt von Thornton Wilder in der Regie von Helmut Käutner mit Dagmar Altrichter, Fritz Wagner und Harry Meyen sprach sie die Rolle der Mrs. Webb. Sie war auch als Synchronsprecherin tätig. So konnte man Ida Ehre unter anderem in dem Frank Capra-Film Ist das Leben nicht schön? als deutsche Stimme von Beulah Bondi als Ma Bailey hören.[3] Bis zu ihrem Tod 1989 war Ehre Leiterin der Kammerspiele, nur wenige Gehminuten von dort entfernt hatte sie eine Wohnung in der Hallerstraße.[4] Grab auf dem Friedhof Ohlsdorf Am 9. November 1988 trug Ida Ehre während einer Gedenkstunde zum 50. Jahrestag der Novemberpogrome 1938 vor dem Deutschen Bundestag in Bonn das Gedicht Todesfuge von Paul Celan vor. Danach hielt Bundestagspräsident Philipp Jenninger eine Gedenkrede, die scharf kritisiert wurde.[5][6] Ida Ehre starb am 16. Februar 1989 in Hamburg im Alter von 88 Jahren und wurde in Hamburg auf dem Friedhof Ohlsdorf am äußersten südöstlichen Rand des Althamburgischen Gedächtnisfriedhofs in e.

-

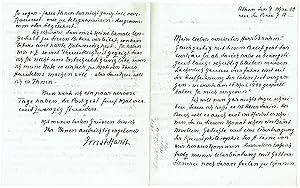

Schriftstellerin Alja RACHMANOWA (1898-1991): Signierter Brief ETTENHAUSEN 1957

Verlag: Ettenhausen, 1957

Anbieter: Versandantiquariat tucholsklavier, Berlin, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Erstausgabe Signiert

EUR 140,00