reichsarbeitsdienst, Signiert (26 Ergebnisse)

FeedbackSuchfilter

Produktart

- Alle Product Types

- Bücher (13)

- Magazine & Zeitschriften (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Comics (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Noten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Kunst, Grafik & Poster (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Fotografien (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Karten (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Manuskripte & Papierantiquitäten (13)

Zustand

- Alle

- Neu (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

- Antiquarisch (26)

Einband

Weitere Eigenschaften

Sprache (2)

Gratisversand

- Kostenloser Versand nach USA (Keine weiteren Ergebnisse entsprechen dieser Verfeinerung)

Land des Verkäufers

Verkäuferbewertung

-

Original Autogramm Bernt Engelmann (1921-1994) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZettel. Zustand: Sehr gut. nicht ausdrücklich signiert, aber eigenhändige Notiz von Bernt Engelmann auf Anschreiben eines Sammlers: x x Der 2. Band heißt: "Bis alles in Scherben fällt" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Bernt Engelmann (* 20. Januar 1921 in Berlin; ? 14. April 1994 in München) war ein deutscher Schriftsteller und Journalist. Mit über 15 Millionen gedruckten Büchern gilt er als einer der erfolgreichsten ?Sach- und Aufdeckungsautoren? der Bundesrepublik Deutschland.[1] Engelmann ist ein Urenkel des Verlegers Leopold Ullstein und verbrachte seine Kindheit in seiner Heimatstadt Berlin. Im Alter von elf Jahren zog seine Familie nach Düsseldorf, wo er 1938 an der Lessing-Oberschule sein Abitur machte. Unmittelbar danach wurde er zum Reichsarbeitsdienst und anschließend zur Luftwaffe eingezogen. Offensichtlich aufgrund einer im Dienst erlittenen Verletzung oder Verwundung schied er aus der Wehrmacht aus und begann 1942 zu studieren. Nebenher verdiente er seinen Lebensunterhalt als Übersetzer und Redakteur. Gegen Ende der Diktatur des Nationalsozialismus schloss sich Engelmann einer Widerstandsgruppe an, wurde zweimal von der Gestapo verhaftet und 1944 wegen ?Judenbegünstigung? in den Konzentrationslagern Flossenbürg, Hersbruck und Dachau inhaftiert. Im Außenlager Hersbruck des Konzentrationslagers Flossenbürg erhielt er die Häftlingsnummer 28738. Den Gestapobeamten, der seine Mutter und ihn verhaftet, seine Freunde verhört und misshandelt hatte, traf er nach dem Krieg in Köln wieder, wo jener als Leiter der Politischen Polizei tätig war.[2] Nach dem Zweiten Weltkrieg begann Engelmann ein Journalistikstudium. Während dieser Zeit schrieb er für Gewerkschaftszeitungen. Danach war er als Reporter und Redakteur zunächst beim Spiegel, später beim NDR-Magazin Panorama tätig. Ab 1962 betätigte er sich zunehmend als Publizist und veröffentlichte bis zu seinem Tod 1994 jährlich ein bis zwei Sachbücher. 1977 bis November 1983 war er Vorsitzender des Verbands deutscher Schriftsteller (VS) in der IG Druck und Papier.[3] In dieser Zeit setzte er sich für die soziale Absicherung freier Journalisten und Schriftsteller ein. Mit auf seine Initiative geht die Künstlersozialversicherung zurück. Darüber hinaus war Engelmann Mitglied der SPD, der IG Metall und von 1972 bis 1984 Mitglied im Präsidium des westdeutschen PEN-Zentrums. Wegen seiner Kontakte als VS-Funktionär zum Schriftstellerverband der DDR war er z. T. umstritten. 1984 wurde er mit dem Heinrich-Heine-Preis des Ministeriums für Kultur der DDR ausgezeichnet. Engelmann lebte zuletzt in Rottach-Egern in den Bayerischen Voralpen. Dort ist er auch begraben. Rücktritt als VS-Vorsitzender Ende 1983 forderten 50 Schriftsteller, darunter Heinrich Böll, Günter Grass, Sarah Kirsch und Siegfried Lenz seinen Rücktritt als VS-Vorsitzender. Anlass war ein Telegramm, das Engelmann als Vorsitzender des Verbandes deutscher Schriftsteller gemeinsam mit dem westdeutschen PEN-Zentrum an den polnischen General Wojciech Jaruzelski geschickt hatte. Darin hatte er gegen die Auflösung des polnischen Schriftstellerverbandes protestiert und ?die umgehende Zulassung? eines Verbandes gefordert, ?der die Interessen der Autoren? vertritt. Diese Forderung wurde später von Günter Grass als die Aufforderung gegeißelt, ?einen Verband von Quislingen? (Kollaborateuren) ?ins Leben zu rufen? Außerdem wurde Engelmann vorgeworfen, zu nachgiebig gegenüber der polnischen Diktatur gewesen zu sein.[4] Nach Hubertus Knabe war der Kernsatz: ?Bernt Engelmann hat von uns kein Mandat, als Vorsitzender des VS Kollegen Zensuren zu erteilen und Denkverbote auszuteilen.?[5] Positionen zum Algerienkrieg Schon in seinen Spiegel-Jahren galt Engelmann - neben Gert von Paczensky - als einer der wenigen westdeutschen Journalisten, die sich positiv zum Algerischen Unabhängigkeitskrieg positionierten und nicht die verbreitete profranzösische Position vertraten.[6] In dieser Zeit erschien im Spiegel auch ein Artikel von Si Mustapha-Müller, in dem dieser über die Arbeit des von ihm geleiteten Rückführungsdienstes für Fremdenlegionäre berichten konnte, dessen Aufgabe es war, in Algerien Fremdenlegionäre zur Fahnenflucht aufzurufen und sie in ihre Heimatländer zurückzubringen.[7] ?Ratten und Schmeißfliegen? Der von Engelmann vertretene Presseausschuss Demokratische Initiative 1978 verwies in einer Broschüre auf die später von Strauß selbst eingestandene Tatsache,[8] Franz Josef Strauß sei während des Dritten Reiches ?Offizier für wehrgeistige Führung? gewesen.[9] Engelmann beabsichtigte damit, Strauß zu einem Prozess zu provozieren.[10] Strauß reagierte jedoch mit der Äußerung, er führe ?gegen Ratten und Schmeißfliegen? keine Prozesse. Diese Äußerung sorgte insbesondere vor der Bundestagswahl 1980 für politische Kontroversen.[11] Edmund Stoiber wiederholte den Vergleich 1980 als ausschließlich gegen Engelmann und seine ?seit Jahrzehnte[n] geführten ?Verleumdungs- und Denunziationskampagnen? gegen die CSU und ihren Vorsitzenden? gerichtet.[12] Gert Heidenreich verfasste 1981 eine Dokumentation unter dem Titel Die ungeliebten Dichter. Die Ratten-und-Schmeißfliegen-Affäre, zu der Engelmann das Nachwort beisteuerte.[13] Verbindung zur DDR-Staatssicherheit Anfang der 1990er Jahre stand Engelmann in der Kritik, da er für seine Bücher Material verwendet hatte, das ihm aus der DDR vom Ministerium für Staatssicherheit zugespielt worden war.[14][4][15] In der Diskussion wurde die Herkunft des Materials kritisiert und teilweise seine Richtigkeit in Frage gestellt. Dirk Banse und Michael Behrendt behaupteten am 19. Juni 2004 in der Welt aufgrund eines Statistikbogens der Rosenholz-Dateien und nach Informationen des ehemaligen Stasi-Offiziers Günter Bohnsack, dass Engelmann seit 1982 als Inoffizieller Mitarbeiter ?Albers? beim Ministerium für Staatssicherheit geführt worden sei.[16] Publikationen Insgesamt verfasste Engelmann rund 50 Bücher mit einer Gesamtauflage von über 15 Millionen Exemplaren weltweit. Zusammen mit Paczen.

-

Meditationen. Aus Anlaß einer Ausstellung von Meditationsobjekten des Bildhauers K. H. Türk in der Galerie des Rudolf Steiner Hauses in Stuttgart. Widmungsexemplar: Handschriftlich auf dem Vorsatzblatt "Mit freundlichen Grüßen für Herrn Landrat Dr. Braun K. H. Türk 14. 7. 80".

Verlag: Fellbach. Heimdall-Verlag (1980)., 1980

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat Heinzelmännchen, Stuttgart, Deutschland

Signiert

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 20,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb83 Seiten. Mit zahlreichen Abbildungen im Text u. auf Kunstdruckpapier. Illustrierte Originalbroschur. 20x20 cm * K. H. Türk, mit vollem Namen Karl Heinz Türk (* 30. Januar 1928 in Hirschberg (Schlesien); 19. Juni 2001 in Nürtingen) war ein deutscher Künstler (Malerei, Bildhauerei und Grafik). Karl Heinz Türk kam nach Einsatz im Reichsarbeitsdienst und in der Wehrmacht (1944/1945) nach Wolfenbüttel. Als einer der ersten jungen Menschen ging Türk kurz nach Kriegsende nach Schottland, wo er sich von 1946 bis 1948 aufhielt und in einem der anthroposophisch orientierten Heime der Camphill-Bewegung arbeitete; dabei machte er seine ersten Erfahrungen als Heilpädagoge. Es folgte eine Begegnung mit der Bildhauerin Barbara Hepworth in Cornwall. Hier entwickelte sich der intensive Wille, selbst gestalterisch tätig zu werden. Nach zwei Jahren Englandaufenthalt kehrte Türk wieder nach Wolfenbüttel zurück; hier begann er an der Werkkunstschule Braunschweig ein Studium (1950 bis 1952). Zwei Jahre später siedelte er nach Stuttgart um, um sich an der Akademie bei den Professoren Otto Baum, Hills, Schellenberger und Daudert das Rüstzeug für seinen späteren Beruf als freier Bildhauer zu erwerben (1953 bis 1956). Ab 1957 war K. H. Türk als freischaffender Künstler in Hardt, einem Stadtteil von Nürtingen, tätig. In Nürtingen gründete K. H. Türk mit seiner Frau Ilse ( 29. April 2001) 1977 die Freie Kunstschule (heute Freie Kunstakademie)[1] und 1986 die Hochschule für Kunsttherapie, die er ab 1987 als Gründungsrektor leitete. 1985 wurde K. H. Türk durch das Ministerium für Wissenschaft und Kunst Baden-Württemberg zum Honorarprofessor, 1987 zum Professor ernannt. 2018 wurde in Nürtingen an der Freien Kunstakademie ein Gedenkort für den Künstler und Schulgründer eingeweiht. (Quelle Wikipedia) Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 300.

-

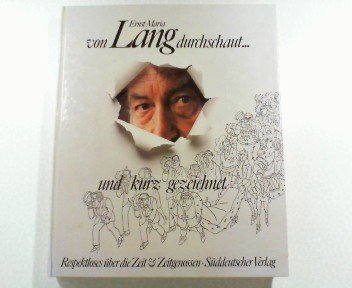

Von Lang durchschaut. und kurz gezeichnet. Respektloses über die Zeit & Zeitgenossen.

Verlag: München, Süddeutscher Verlag, 1981

ISBN 10: 3799161287 ISBN 13: 9783799161282

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 33,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbIllustrierter Pappband. Zustand: Gut. Erstausgabe der Zusammenstellung. 220 Seiten mit zahlreichen Karikaturen. 27,5 x 24,5 cm. Auf dem Schmutztitel eine Widmung von Ernst Maria Lang: "P.S. Zur Erinnerung an gemeinsame Saunazeiten im Nordbad am Samstagnachmittag". Guter Zustand. - Ernst Maria Lang (* 8. Dezember 1916 in Oberammergau; 1. August 2014 in München war ein Architekt in München und von 1947 bis 2003 Karikaturist der Süddeutschen Zeitung. Biografie: Lang wuchs in Oberammergau auf, wo seine Kindheit durch Eindrücke vom Passionsspiel, ein bisschen Weihrauch und viel Gesang" geprägt wurde. Sein Vater war der akademische Bildhauer und Passionsspielleiter Georg Johann Lang (* 1891; 1968). Zu seinen Vorfahren gehört der Geistliche Rat Joseph Alois Daisenberger (* 1799; 1883), der Verfasser des Textes der weltberühmten Oberammergauer Passionsspiele. Nachdem sich Lang bereits seit seinem zwölften Lebensjahr mit satirischen Zeichnungen befasst hatte, führte 1934 eine Karikatur wegen Verächtlichmachung des Nationalsozialismus" zu seinem Ausschluss aus der Hitlerjugend. 1936 bestand er sein Abitur am Gymnasium des Benediktinerklosters Ettal. Danach leistete er Reichsarbeitsdienst in der Thüringer Rhön, zwei Jahre Wehrdienst bei den Pionieren in Ingolstadt und schließlich Kriegsdienst. Der Zweite Weltkrieg habe ihm gleich ein paar Mal das Fell durchlöchert", kommentierte Lang später lakonisch. Nach Kriegsende studierte er Architektur an der Technischen Hochschule München und schloss 1947 als Diplom-Ingenieur ab. Von 1947 bis 1949 arbeitete er als Assistent an der Technischen Hochschule München. 1947 wurde Ernst Maria Lang politischer Karikaturist bei der liberalen Süddeutschen Zeitung, die zwei Jahre zuvor als erste Münchner Lizenzzeitung der Amerikanischen Besatzungszone gegründet worden war. Von 1949 bis 1950 zeichnete er auch für die satirische Zeitschrift Der Simpl. Seit 1950 betätigte sich Lang als selbständiger Architekt in München. Ab November 1954 wurde Lang Karikaturist beim Bayerischen Fernsehen, das im selben Monat seinen Sendebetrieb aufgenommen hatte. Bis 1989 zeichnete er v.a. für die Sendung Bayern Report". Zwischen 1961 und 1981 leitete er das Berufsbildungszentrum für Bau und Gestaltung in München. Von 1965 bis 1971 war Lang Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Architekten in Bayern und von 1971 bis 1991 Präsident der Bayerischen Architektenkammer, deren Ehrenpräsident er seit 1991 ist. Am 29. September 2003 meldete die Rubrik Kultur & Szene" von br-online-de, dass die Leser der Süddeutschen Zeitung künftig auf das barocke Signatur-L' würden verzichten müssen: Ernst Maria Lang seit fünf Dekaden politischer Zeichner' bei der SZ und etliche Jahre auch beim BR, legt seine Feder trocken." Lang hatte in der Süddeutschen Zeitung weit über 4.000 Karikaturen veröffentlicht. Am 27. November 1947 war seine erste Zeichnung gedruckt worden, am 20. September 2003 seine letzte. . Langs Zeichnungen sind Bestandteil der Neuen Sammlung in München und befinden sich in der Pinakothek der Moderne, eine Ehre, die politischen Karikaturisten nur selten zuteil wird. Familie: Ernst Maria Lang heiratete 1941 Liselotte Waldvogel ( 1985). Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor: Petra (* 1941; 1995), Michaela (* 1944), Florian (* 1946; 2003) und die Zwillinge Barbara und Susanne (* 1948). Seit 1986 lebt er mit Erika Helmbrecht zusammen. . . Aus: wikipedia-Ernst_Maria_Lang. Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 800.

-

Original Autogramm Karl Lieffen (1926-1999) /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Karl Lieffen bildseitig mit blauem Edding signiert mit eigenhändigem Zusatz "Ihnen lieber Friedel ganz herzlich Ihr" /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Karl Lieffen, eigentlich Karl Franz Lifka (tschechisch Karel/Carel Franti?ek Lifka; 17. Mai 1926 in Osek, Tschechoslowakei; ? 13. Januar 1999 in Starnberg), war ein deutscher Bühnen-, Film- und Fernsehschauspieler und Autor. Der Sohn des Bergbeamten Franz Lifka und der Gastwirtin[1] und Köchin[2] Josefine Lifka, geborene Háwa, bekam bereits mit acht Jahren Geigenunterricht bei einem Dorflehrer. Nachdem Hitler Karels Heimat in das Deutsche Reich eingegliedert hatte, erhoffte sich sein Vater eine glänzende Zukunft für seinen Sohn in einem Orchester der deutschen Wehrmacht. Eine 12-jährige Verpflichtung zur deutschen Wehrmacht wurde ausgehandelt, und der Vater brachte den noch 12-jährigen Karel mit der Bahn nach Bückeburg zur dortigen Heeresmusikschule Bückeburg. Hier erwarteten ihn ?harte rekrutenhafte Ausbildung?, ?Drill und ewige Schikanen? Durch einen simulierten Suizid und mit Hilfe eines verständnisvollen Vorgesetzten kam er zur Staatsmusikschule Braunschweig ins Internat, wo er nach bestandener Prüfung ein Stipendium erhielt.[3] Nach Reichsarbeitsdienst, Wehrmacht und amerikanischer sowie französischer Kriegsgefangenschaft, aus der er fliehen konnte, debütierte er 1946 als Theaterschauspieler an den Städtischen Bühnen Freiburg. Von 1947 bis 1948 spielte er am Hessischen Staatstheater Wiesbaden, von 1949 bis 1951 an den Münchner Kammerspielen und von 1951 bis 1957 an den Städtischen Bühnen Frankfurt. Danach war er freischaffender Schauspieler. Er spielte Theater unter Regisseuren wie Bertolt Brecht, Fritz Kortner, Harry Buckwitz und Hans Schweikart. Ab 1975 gehörte Lieffen zum Ensemble des Bayerischen Staatsschauspiels München, dem Bayerischen Staatstheater. Bundesweite Popularität erlangte der 1991 zum Bayerischen Staatsschauspieler ernannte Lieffen durch seine Auftritte in Film und Fernsehen, so in der Titelrolle der Comic-Verfilmung Nick Knattertons Abenteuer (1959), als Chauffeur in Billy Wilders Eins, zwei, drei (1961), als Inspektor Janot neben Günther Neutze in Jürgen Rolands Fernseh-Ratekrimi Dem Täter auf der Spur (1967 bis 1973) und als Vater in der Kempowski-Verfilmung Tadellöser & Wolff (1975). Karl Lieffen spielte über zweihundert Film- und Fernsehrollen und war mehrmals Gast in Krimi- und Unterhaltungsserien. 1974 veröffentlichte er seine Erinnerungen Was fällt Ihnen ein, Lieffen. Im gleichen Jahr spielte er in der ersten Folge der Krimiserie Derrick mit und war auch 1998 für die letzte Folge engagiert - dies überhaupt seine letzte Film- und Fernsehrolle. 1994 hatte er seine letzte Hauptrolle in der heiteren Fernsehkrimiserie Lutz & Hardy mit Hans Korte als Partner gespielt. Als Synchronsprecher lieh er unter anderem Michael Bates (in A Clockwork Orange) und Christian Marin (in Der Gendarm von St. Tropez) seine Stimme. Lieffen starb 1999 an einem Gehirntumor in Starnberg. Seine letzte Ruhestätte befindet sich auf dem Friedhof in Zell, einem Ortsteil von Schäftlarn im Landkreis München.[4] Er war Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande. /// Standort Wimregal GAD-10.267 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Bruni Löbel (1920-2006, Schauspielerin) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Alte Postkarte von Bruni Löbel bildseitig blauem Stift signiert mit eigenhändigem Zusatz "Beste Grüße", umseitig Spuren von Albummontage /// Brunhilde Melitta ?Bruni? Löbel (* 20. Dezember 1920 in Chemnitz; ? 27. September 2006 in Mühldorf am Inn) war eine deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin. Bei der Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule fiel Bruni Löbel noch durch. Dies hielt sie aber nicht von ihrem Traum ab, Schauspielerin zu werden, dem sie sich beharrlich annäherte. 1935 spielte Löbel ihre erste Rolle am Chemnitzer Stadttheater in Der eingebildete Kranke von Molière. Sie nahm privaten Schauspielunterricht bei Sonja Karzau, die 1938 ein Engagement bei Otto Falckenberg an den Münchner Kammerspielen erhielt. Bruni Löbel wollte ihr unbedingt folgen, aber ihre Eltern verboten der 17-Jährigen den Umzug in den großstädtischen ?Sündenpfuhl? und sperrten sie in ihr Zimmer im Hochparterre ein. Die Tochter ließ sich aber nicht aufhalten: Sie kletterte aus dem Fenster, ließ zuvor ihren voll gepackten Koffer per Gummiseil hinunter, fuhr nach München und kehrte nie wieder zurück. Sie arbeitete zunächst als Sekretärin. Doch zwei Jahre später, Bruni Löbel war gerade 19 Jahre alt, erhielt sie ein Angebot der Ufa für eine Rolle an der Seite von Wolf Albach-Retty in dem Operetten-Streifen Heimatland. Damit war sie zumindest in den Ufa-Filmen auf das Rollenfach der ?munteren Naiven? festgelegt.[2] Von diesem Zeitpunkt an spielte sie sowohl Film- als auch Theaterrollen, so bei den Marburger Festspielen mit dem noch unbekannten Gert Fröbe im Sommernachtstraum. Am 1. Januar 1940 unterzeichnete Löbel ihren ersten Vertrag mit der Ufa. Nach kurzer Zeit im Reichsarbeitsdienst nach Berlin zurückgekehrt, spielte sie ihre zweite Filmrolle in Robert Adolf Stemmles Jugendfilm Jungens. Nach Außenaufnahmen an der Kurischen Nehrung und Berliner Atelieraufnahmen trat sie dann in Potsdam in Hänsel und Gretel auf, bis sie von Horst van Diemen in jene Ufa-Truppe aufgenommen wurde, die im Rahmen der Wehrmachtsbetreuung zuerst in Ostpreußen und dann vier Wochen in Italien weilte. Nach kurzem Aufenthalt in Berlin besuchte sie die Ufa-Truppe Rumänien, die über drei Wochen lang Vorstellungen in Lagern und Kasernen der deutschen Wehrmacht gab.[3] Mit Paul Klinger und Paul Wegener an der Seite gelang Bruni Löbel der Durchbruch in dem von Boleslaw Barlog gedrehten Filmdrama Wenn die Sonne wieder scheint (1943). Nach Ende des Krieges ging Bruni Löbel zunächst mit Margot Hielscher und Heinz Rühmann auf Tournee durch zahlreiche deutsche Städte und Theater. 1950 spielte sie erneut an der Seite von Paul Klinger, diesmal in der Filmkomödie Die Nacht ohne Sünde, wo sie die weibliche Hauptrolle innehatte. In den Jahren 1950/51 entstanden unter der Regie von Ákos Ráthonyi drei locker zusammenhängende Filme, die in Deutschland auch unter den Titeln Paulchen und die Mädchenschule (Originaltitel Absender unbekannt), Paulchen setzt sich durch (OT Mädchen mit Beziehungen) und Paulchen und die Millionenerbschaft (OT Engel im Abendkleid) veröffentlicht wurden. Bruni Löbel verkörperte die Schülerin Magda Lehmann. Sie spielte in diesen Filmen unter anderem mit Henny Porten, Cornell Borchers, Rudolf Prack und Willy Fritsch zusammen. Bruni Löbel in den Münchner Kammerspielen (1957) 1958 blieb sie dann in München und agierte hauptsächlich an der Kleinen Komödie, den Münchener Kammerspielen und dem Residenztheater. Auch in Hamburg, Düsseldorf und Wien sah man sie spielen. Mehr als 40 Filmrollen, darunter auch drei in amerikanischen Produktionen (The Big Lift, Almost Angels und Special Delivery) nahm sie ab den 1950er Jahren wahr. In dem semidokumentarischen Filmdrama The Big Lift arbeitete sie unter der Regie von George Seaton mit Montgomery Clift und erneut mit Cornell Borchers zusammen. Bruni Löbel wurde auch immer mehr zur gefragten Fernsehschauspielerin und erhielt Hauptrollen in Fernsehspielen und Serien. Sie galt als nahezu ideale Darstellerin des resolut-liebenswürdigen Frauentyps, wodurch sie zunächst die Mutter- und später die Großmutterrollen bekam. Von 1977 bis 1988 spielte sie an der Seite von Walter Sedlmayr die ?Mama? Elisabeth Schöninger in der beliebten Fernsehserie Polizeiinspektion 1. In der Rolle der kratzbürstigen Haushälterin Frau Rabe in der Serie Ich heirate eine Familie gewann sie weitere Popularität. Ab 1989 war sie in der Rolle der Großmutter Herta in der Familienserie Forsthaus Falkenau zu sehen; Rolle und Serie wurden ein großer Erfolg. Kinder und Jugendliche kennen sie außerdem in der Rolle der Schwester Agatha in der Fernsehverfilmung von James Krüss? Jugendbuch Timm Thaler. In weiteren Fernsehserien, wie beispielsweise Um Himmels Willen, übernahm sie Gastrollen. Aber sie blieb auch der Theaterbühne treu. So spielte sie noch 2003 die Tante Abby in Arsen und Spitzenhäubchen in der Komödie im Bayrischen Hof in München. Ihre letzte Rolle spielte sie in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe als Almuth Freifrau von Thalheim im Jahr 2006. Persönliches Bruni Löbel hatte drei ältere Brüder und zwei jüngere Schwestern (Ruth und Margot). Ihre jüngste Schwester Margot Leonard (* 1927) war während ihrer aktiven Zeit eine gefragte Synchronsprecherin und die deutsche Standardstimme von Marilyn Monroe, sie spielte auch teilweise kleinere Rollen im Film und im Fernsehen. Bruni Löbel war zweimal verheiratet. Ihr Sohn Felix aus erster Ehe mit dem Kabarettisten Gerhard Bronner, mit dem sie von 1955 bis zur Scheidung 1959 verheiratet war, ist freiberuflicher Pianist und Klavierlehrer.[4] Mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Holger Hagen war sie von 1971 bis zu dessen Tod 1996 verheiratet und spielte mit ihm auch in mehreren Fernsehspielen, darunter auch im Traumschiff. Löbel ist in Rattenkirchen, Ortsteil Ramering/Landkreis Mühldorf am Inn, auf dem Hof von Holger Hagen neben diesem in einem Urnengrab beigesetzt.[5] /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal GAD-0084 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Bruni Löbel (1920-2006, Schauspielerin) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Alte Postkarte von Bruni Löbel bildseitig schwarzem Stif signiert mit eigenhändigem Zusatz "29.9.86 für Claus-Heinrich Clausen alles Gute!" /// Brunhilde Melitta ?Bruni? Löbel (* 20. Dezember 1920 in Chemnitz; ? 27. September 2006 in Mühldorf am Inn) war eine deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin. Bei der Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule fiel Bruni Löbel noch durch. Dies hielt sie aber nicht von ihrem Traum ab, Schauspielerin zu werden, dem sie sich beharrlich annäherte. 1935 spielte Löbel ihre erste Rolle am Chemnitzer Stadttheater in Der eingebildete Kranke von Molière. Sie nahm privaten Schauspielunterricht bei Sonja Karzau, die 1938 ein Engagement bei Otto Falckenberg an den Münchner Kammerspielen erhielt. Bruni Löbel wollte ihr unbedingt folgen, aber ihre Eltern verboten der 17-Jährigen den Umzug in den großstädtischen ?Sündenpfuhl? und sperrten sie in ihr Zimmer im Hochparterre ein. Die Tochter ließ sich aber nicht aufhalten: Sie kletterte aus dem Fenster, ließ zuvor ihren voll gepackten Koffer per Gummiseil hinunter, fuhr nach München und kehrte nie wieder zurück. Sie arbeitete zunächst als Sekretärin. Doch zwei Jahre später, Bruni Löbel war gerade 19 Jahre alt, erhielt sie ein Angebot der Ufa für eine Rolle an der Seite von Wolf Albach-Retty in dem Operetten-Streifen Heimatland. Damit war sie zumindest in den Ufa-Filmen auf das Rollenfach der ?munteren Naiven? festgelegt.[2] Von diesem Zeitpunkt an spielte sie sowohl Film- als auch Theaterrollen, so bei den Marburger Festspielen mit dem noch unbekannten Gert Fröbe im Sommernachtstraum. Am 1. Januar 1940 unterzeichnete Löbel ihren ersten Vertrag mit der Ufa. Nach kurzer Zeit im Reichsarbeitsdienst nach Berlin zurückgekehrt, spielte sie ihre zweite Filmrolle in Robert Adolf Stemmles Jugendfilm Jungens. Nach Außenaufnahmen an der Kurischen Nehrung und Berliner Atelieraufnahmen trat sie dann in Potsdam in Hänsel und Gretel auf, bis sie von Horst van Diemen in jene Ufa-Truppe aufgenommen wurde, die im Rahmen der Wehrmachtsbetreuung zuerst in Ostpreußen und dann vier Wochen in Italien weilte. Nach kurzem Aufenthalt in Berlin besuchte sie die Ufa-Truppe Rumänien, die über drei Wochen lang Vorstellungen in Lagern und Kasernen der deutschen Wehrmacht gab.[3] Mit Paul Klinger und Paul Wegener an der Seite gelang Bruni Löbel der Durchbruch in dem von Boleslaw Barlog gedrehten Filmdrama Wenn die Sonne wieder scheint (1943). Nach Ende des Krieges ging Bruni Löbel zunächst mit Margot Hielscher und Heinz Rühmann auf Tournee durch zahlreiche deutsche Städte und Theater. 1950 spielte sie erneut an der Seite von Paul Klinger, diesmal in der Filmkomödie Die Nacht ohne Sünde, wo sie die weibliche Hauptrolle innehatte. In den Jahren 1950/51 entstanden unter der Regie von Ákos Ráthonyi drei locker zusammenhängende Filme, die in Deutschland auch unter den Titeln Paulchen und die Mädchenschule (Originaltitel Absender unbekannt), Paulchen setzt sich durch (OT Mädchen mit Beziehungen) und Paulchen und die Millionenerbschaft (OT Engel im Abendkleid) veröffentlicht wurden. Bruni Löbel verkörperte die Schülerin Magda Lehmann. Sie spielte in diesen Filmen unter anderem mit Henny Porten, Cornell Borchers, Rudolf Prack und Willy Fritsch zusammen. Bruni Löbel in den Münchner Kammerspielen (1957) 1958 blieb sie dann in München und agierte hauptsächlich an der Kleinen Komödie, den Münchener Kammerspielen und dem Residenztheater. Auch in Hamburg, Düsseldorf und Wien sah man sie spielen. Mehr als 40 Filmrollen, darunter auch drei in amerikanischen Produktionen (The Big Lift, Almost Angels und Special Delivery) nahm sie ab den 1950er Jahren wahr. In dem semidokumentarischen Filmdrama The Big Lift arbeitete sie unter der Regie von George Seaton mit Montgomery Clift und erneut mit Cornell Borchers zusammen. Bruni Löbel wurde auch immer mehr zur gefragten Fernsehschauspielerin und erhielt Hauptrollen in Fernsehspielen und Serien. Sie galt als nahezu ideale Darstellerin des resolut-liebenswürdigen Frauentyps, wodurch sie zunächst die Mutter- und später die Großmutterrollen bekam. Von 1977 bis 1988 spielte sie an der Seite von Walter Sedlmayr die ?Mama? Elisabeth Schöninger in der beliebten Fernsehserie Polizeiinspektion 1. In der Rolle der kratzbürstigen Haushälterin Frau Rabe in der Serie Ich heirate eine Familie gewann sie weitere Popularität. Ab 1989 war sie in der Rolle der Großmutter Herta in der Familienserie Forsthaus Falkenau zu sehen; Rolle und Serie wurden ein großer Erfolg. Kinder und Jugendliche kennen sie außerdem in der Rolle der Schwester Agatha in der Fernsehverfilmung von James Krüss? Jugendbuch Timm Thaler. In weiteren Fernsehserien, wie beispielsweise Um Himmels Willen, übernahm sie Gastrollen. Aber sie blieb auch der Theaterbühne treu. So spielte sie noch 2003 die Tante Abby in Arsen und Spitzenhäubchen in der Komödie im Bayrischen Hof in München. Ihre letzte Rolle spielte sie in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe als Almuth Freifrau von Thalheim im Jahr 2006. Persönliches Bruni Löbel hatte drei ältere Brüder und zwei jüngere Schwestern (Ruth und Margot). Ihre jüngste Schwester Margot Leonard (* 1927) war während ihrer aktiven Zeit eine gefragte Synchronsprecherin und die deutsche Standardstimme von Marilyn Monroe, sie spielte auch teilweise kleinere Rollen im Film und im Fernsehen. Bruni Löbel war zweimal verheiratet. Ihr Sohn Felix aus erster Ehe mit dem Kabarettisten Gerhard Bronner, mit dem sie von 1955 bis zur Scheidung 1959 verheiratet war, ist freiberuflicher Pianist und Klavierlehrer.[4] Mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Holger Hagen war sie von 1971 bis zu dessen Tod 1996 verheiratet und spielte mit ihm auch in mehreren Fernsehspielen, darunter auch im Traumschiff. Löbel ist in Rattenkirchen, Ortsteil Ramering/Landkreis Mühldorf am Inn, auf dem Hof von Holger Hagen neben diesem in einem Urnengrab beigesetzt.[5] /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal GAD-0083 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Bruni Löbel (1920-2006, Schauspielerin) /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 12,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Alte Postkarte von Bruni Löbel bildseitig mit blauer Tinte signiert mit eigenhändigem Zusatz "Beste Grüße", umseitig Abriebe von Albummontage /// Brunhilde Melitta ?Bruni? Löbel (* 20. Dezember 1920 in Chemnitz; ? 27. September 2006 in Mühldorf am Inn) war eine deutsche Bühnen- und Filmschauspielerin. Bei der Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule fiel Bruni Löbel noch durch. Dies hielt sie aber nicht von ihrem Traum ab, Schauspielerin zu werden, dem sie sich beharrlich annäherte. 1935 spielte Löbel ihre erste Rolle am Chemnitzer Stadttheater in Der eingebildete Kranke von Molière. Sie nahm privaten Schauspielunterricht bei Sonja Karzau, die 1938 ein Engagement bei Otto Falckenberg an den Münchner Kammerspielen erhielt. Bruni Löbel wollte ihr unbedingt folgen, aber ihre Eltern verboten der 17-Jährigen den Umzug in den großstädtischen ?Sündenpfuhl? und sperrten sie in ihr Zimmer im Hochparterre ein. Die Tochter ließ sich aber nicht aufhalten: Sie kletterte aus dem Fenster, ließ zuvor ihren voll gepackten Koffer per Gummiseil hinunter, fuhr nach München und kehrte nie wieder zurück. Sie arbeitete zunächst als Sekretärin. Doch zwei Jahre später, Bruni Löbel war gerade 19 Jahre alt, erhielt sie ein Angebot der Ufa für eine Rolle an der Seite von Wolf Albach-Retty in dem Operetten-Streifen Heimatland. Damit war sie zumindest in den Ufa-Filmen auf das Rollenfach der ?munteren Naiven? festgelegt.[2] Von diesem Zeitpunkt an spielte sie sowohl Film- als auch Theaterrollen, so bei den Marburger Festspielen mit dem noch unbekannten Gert Fröbe im Sommernachtstraum. Am 1. Januar 1940 unterzeichnete Löbel ihren ersten Vertrag mit der Ufa. Nach kurzer Zeit im Reichsarbeitsdienst nach Berlin zurückgekehrt, spielte sie ihre zweite Filmrolle in Robert Adolf Stemmles Jugendfilm Jungens. Nach Außenaufnahmen an der Kurischen Nehrung und Berliner Atelieraufnahmen trat sie dann in Potsdam in Hänsel und Gretel auf, bis sie von Horst van Diemen in jene Ufa-Truppe aufgenommen wurde, die im Rahmen der Wehrmachtsbetreuung zuerst in Ostpreußen und dann vier Wochen in Italien weilte. Nach kurzem Aufenthalt in Berlin besuchte sie die Ufa-Truppe Rumänien, die über drei Wochen lang Vorstellungen in Lagern und Kasernen der deutschen Wehrmacht gab.[3] Mit Paul Klinger und Paul Wegener an der Seite gelang Bruni Löbel der Durchbruch in dem von Boleslaw Barlog gedrehten Filmdrama Wenn die Sonne wieder scheint (1943). Nach Ende des Krieges ging Bruni Löbel zunächst mit Margot Hielscher und Heinz Rühmann auf Tournee durch zahlreiche deutsche Städte und Theater. 1950 spielte sie erneut an der Seite von Paul Klinger, diesmal in der Filmkomödie Die Nacht ohne Sünde, wo sie die weibliche Hauptrolle innehatte. In den Jahren 1950/51 entstanden unter der Regie von Ákos Ráthonyi drei locker zusammenhängende Filme, die in Deutschland auch unter den Titeln Paulchen und die Mädchenschule (Originaltitel Absender unbekannt), Paulchen setzt sich durch (OT Mädchen mit Beziehungen) und Paulchen und die Millionenerbschaft (OT Engel im Abendkleid) veröffentlicht wurden. Bruni Löbel verkörperte die Schülerin Magda Lehmann. Sie spielte in diesen Filmen unter anderem mit Henny Porten, Cornell Borchers, Rudolf Prack und Willy Fritsch zusammen. Bruni Löbel in den Münchner Kammerspielen (1957) 1958 blieb sie dann in München und agierte hauptsächlich an der Kleinen Komödie, den Münchener Kammerspielen und dem Residenztheater. Auch in Hamburg, Düsseldorf und Wien sah man sie spielen. Mehr als 40 Filmrollen, darunter auch drei in amerikanischen Produktionen (The Big Lift, Almost Angels und Special Delivery) nahm sie ab den 1950er Jahren wahr. In dem semidokumentarischen Filmdrama The Big Lift arbeitete sie unter der Regie von George Seaton mit Montgomery Clift und erneut mit Cornell Borchers zusammen. Bruni Löbel wurde auch immer mehr zur gefragten Fernsehschauspielerin und erhielt Hauptrollen in Fernsehspielen und Serien. Sie galt als nahezu ideale Darstellerin des resolut-liebenswürdigen Frauentyps, wodurch sie zunächst die Mutter- und später die Großmutterrollen bekam. Von 1977 bis 1988 spielte sie an der Seite von Walter Sedlmayr die ?Mama? Elisabeth Schöninger in der beliebten Fernsehserie Polizeiinspektion 1. In der Rolle der kratzbürstigen Haushälterin Frau Rabe in der Serie Ich heirate eine Familie gewann sie weitere Popularität. Ab 1989 war sie in der Rolle der Großmutter Herta in der Familienserie Forsthaus Falkenau zu sehen; Rolle und Serie wurden ein großer Erfolg. Kinder und Jugendliche kennen sie außerdem in der Rolle der Schwester Agatha in der Fernsehverfilmung von James Krüss? Jugendbuch Timm Thaler. In weiteren Fernsehserien, wie beispielsweise Um Himmels Willen, übernahm sie Gastrollen. Aber sie blieb auch der Theaterbühne treu. So spielte sie noch 2003 die Tante Abby in Arsen und Spitzenhäubchen in der Komödie im Bayrischen Hof in München. Ihre letzte Rolle spielte sie in der ARD-Telenovela Sturm der Liebe als Almuth Freifrau von Thalheim im Jahr 2006. Persönliches Bruni Löbel hatte drei ältere Brüder und zwei jüngere Schwestern (Ruth und Margot). Ihre jüngste Schwester Margot Leonard (* 1927) war während ihrer aktiven Zeit eine gefragte Synchronsprecherin und die deutsche Standardstimme von Marilyn Monroe, sie spielte auch teilweise kleinere Rollen im Film und im Fernsehen. Bruni Löbel war zweimal verheiratet. Ihr Sohn Felix aus erster Ehe mit dem Kabarettisten Gerhard Bronner, mit dem sie von 1955 bis zur Scheidung 1959 verheiratet war, ist freiberuflicher Pianist und Klavierlehrer.[4] Mit dem Schauspieler und Synchronsprecher Holger Hagen war sie von 1971 bis zu dessen Tod 1996 verheiratet und spielte mit ihm auch in mehreren Fernsehspielen, darunter auch im Traumschiff. Löbel ist in Rattenkirchen, Ortsteil Ramering/Landkreis Mühldorf am Inn, auf dem Hof von Holger Hagen neben diesem in einem Urnengrab beigesetzt.[5] /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Standort Wimregal PKis-Box85-U007 Sprache: Deutsch Gewicht in G.

-

Original Autogramm Hanna-Renate Laurien (1928-2010) Landesministerin Senatorin /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Schwarzweiss-Postkarte von Hanna-Renate Laurien bildseitig mit blauem Kuli signiert, umseitig Korrekturen IM Lebenslauf, mutmasslich von ihrer Hand /// Autogramm Autograph signiert signed signee ///Hanna-Renate Laurien (* 15. April 1928 in Danzig; ? 12. März 2010 in Berlin) war eine deutsche Gymnasiallehrerin und Politikerin (CDU). Sie war von 1976 bis 1981 Kultusministerin in Rheinland-Pfalz, von 1981 bis 1989 Schulsenatorin von Berlin und von 1991 bis 1995 Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin. Inhaltsverzeichnis 1 Leben und Beruf 2 Abgeordnete 3 Öffentliche Ämter 4 Katholikin 5 Gedenkkultur 6 Auszeichnungen 7 Kabinette 8 Literatur 9 Weblinks 10 Einzelnachweise Leben und Beruf Berliner Gedenktafel am ehemaligen Wohnhaus, Hildburghauser Straße 131, in Berlin-Lichterfelde Hanna-Renate Laurien entstammte einer westpreußischen Beamtenfamilie. Sie wurde als Tochter des Chemikers und späteren Ministerialrats Helmut Laurien (1901-1985) und dessen Frau Charlotte, geb. Feuerabend (1899-1988), einer Lehrerin, geboren und wuchs in Danzig auf.[1] Sie besuchte Gymnasien in Spremberg in der Niederlausitz und in Berlin. Wegen guter Leistungen übersprang Laurien eine Klasse. Von 1944 bis 1945 war sie beim Reichsarbeitsdienst. Nach dem Abitur 1946 studierte sie Germanistik, Anglistik und Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin. 1948 wurde sie Mitbegründerin der Freien Universität Berlin. 1951 legte Hanna-Renate Laurien das Staatsexamen ab und wechselte in den nordrhein-westfälischen höheren Schuldienst, zunächst in Euskirchen, dann in Bonn. 1952 promovierte sie in Germanistik. Von 1957 bis 1963 arbeitete sie im Düsseldorfer Kultusministerium. Von 1963 bis 1965 war sie Fachleiterin an einem Studienseminar. Als Oberstudiendirektorin der Königin-Luise-Schule in Köln von 1965 bis 1970 sorgte sie 1967 dafür, dass eine schwangere Schülerin entgegen damals geltenden Gesetzen zum Abitur zugelassen wurde. Ebenso setzte sie ein Jahr später durch, dass eine schwangere, unverheiratete Lehrerin keine Disziplinarstrafe erhielt und nicht versetzt wurde. Wegen ihres resoluten Auftretens als Berliner Schulsenatorin wurde Hanna-Renate Laurien in den 1980er Jahren auch mit dem Spitznamen ?Hanna Granate? oder auch ?Hanna Granata?[2][3] bezeichnet. Hanna-Renate Laurien lebte zuletzt in Berlin-Lankwitz, wo sie 2010 verstarb. Das Requiem wurde am 27. März 2010 in ihrer Heimatgemeinde Mater Dolorosa in Lankwitz abgehalten.[4] Zwei Tage nach ihrer Beisetzung feierte Georg Kardinal Sterzinsky ein Pontifikalrequiem in der St.-Hedwigs-Kathedrale.[4] Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof In den Kisseln in Berlin-Spandau. Abgeordnete Hanna-Renate Laurien neben Bischof Martin Kruse 1991 bei der Feierstunde in der Gedenkstätte Plötzensee Hanna-Renate Laurien (2009) Grab Hanna-Renate Lauriens auf dem Spandauer Friedhof In den Kisseln Hanna-Renate Laurien trat 1966 der CDU bei. Von 1967 bis 1970 war sie stellvertretende Kreisvorsitzende der CDU in Köln. Von 1975 bis 1981 gehörte sie dem rheinland-pfälzischen Landtag an. Bei der konstituierenden Sitzung des am 2. Dezember 1990 neu gewählten Berliner Abgeordnetenhauses wurde Laurien am 11. Januar 1991 als erste und bis 2023 einzige Frau zur Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin gewählt. Unter anderem setzte sie sich engagiert für die Verlegung des Sitzes der Bundesregierung von Bonn nach Berlin ein. Die Berliner Bevölkerung rief sie im Herbst 1992 erfolgreich zu Demonstrationen gegen aufkeimende Ausländerfeindlichkeit und Rassismus auf. Es ist dem Einsatz Hanna-Renate Lauriens zuzuschreiben, dass fünf Gemälde von Gerhard Richter im Festsaal des Abgeordnetenhauses aufgehängt werden konnten. Ein sehr lukratives Angebot eines Museums für die Übernahme der Bilder schlug sie aus. Als sie zu den Berliner Parlamentswahlen 1995 nicht wieder kandidierte, gab ihr ein Chor von Abgeordneten aller Fraktionen zum Abschied ein Ständchen. 1996 schied Laurien aus dem CDU-Bundesvorstand aus und zog sich aus der Politik zurück. Öffentliche Ämter Ab 1970 war Hanna-Renate Laurien Hauptabteilungsleiterin, ab 1971 Staatssekretärin in Mainz unter dem rheinland-pfälzischen Kultusminister Bernhard Vogel, mit dem sie seit dieser Zeit befreundet war.[5] Von 1976 bis 1981 gehörte sie als Kultusministerin dem Kabinett Bernhard Vogel an, als er Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz wurde. Von 1977 bis 1981 war Markus Schächter der Leiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit in ihrem Ministerium.[6] 1981 holte Richard von Weizsäcker sie nach seiner Wahl zum Regierenden Bürgermeister von Berlin als Schul- und Jugendsenatorin nach Berlin. Als von Weizsäcker 1984 Bundespräsident wurde, bewarb sie sich um das Amt der Regierenden Bürgermeisterin, unterlag jedoch in einer CDU-internen Kampfabstimmung Eberhard Diepgen.[7] Laurien blieb jedoch Senatorin und wurde 1986 zusätzlich Bürgermeisterin von Berlin. Mit dem Wahlsieg Walter Mompers im Januar 1989 schied sie aus beiden Ämtern aus. Hanna-Renate Laurien war ehrenamtlich an der Spitze des Internationalen Bundes als Mitbegründerin und stellvertretende Vorsitzende des Vereins Gegen das Vergessen - für Demokratie, Schirmherrin der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft Berlin und von Kirche positHIV und als Vorsitzende des Vereins der ehemaligen Mitglieder des Berliner Abgeordnetenhauses tätig. Sie war ferner Schirmherrin der Tabea-Kinderbegräbnisstätte auf dem Kreuz-Friedhof in Berlin-Lankwitz, der ersten Berliner Kinderbegräbnisstätte. /// Standort Wimregal GAD-10.412 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Karl Ravens (1927-2017) Bundesminister /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. SW-Postkarte von Karl Ravens bildseitig mit blauem Stift signiert. /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Karl Ravens (* 29. Juni 1927 in Achim; ? 8. September 2017[1][2] in Hannover[3]) war ein deutscher Politiker (SPD). Er war von 1974 bis 1978 Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Karl Ravens wurde als Sohn eines Eisenbahners geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er ab 1941 in Bremen eine Ausbildung zum Metallflugzeugbauer und legte 1944 vorzeitig die Facharbeiterprüfung ab. Von 1944 bis 1945 leistete er zunächst den Reichsarbeitsdienst und anschließend den Wehrdienst bei der Luftwaffe ab. Nach dem Krieg ließ er sich von 1946 bis 1948 zum Kraftfahrzeugschlosser umschulen. Von 1952 bis 1961 war er Lehrlingsausbilder bei Borgward. Ravens lebte in Hannover, war verheiratet und hatte einen erwachsenen Sohn. Wirken Ravens schloss sich 1949 der Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die Falken an und trat 1950 in die SPD ein. Von 1956 bis 1957 sowie von 1972 bis 1976 war er Ratsherr der Stadt Achim und von 1969 bis zur Gemeindereform 1972 Ratsherr und stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Bierden. Von 1957 bis 1976 war er Mitglied des Kreistages im Landkreis Verden. Von 1961 bis zur Niederlegung seines Mandates am 15. Juni 1978 war Ravens Mitglied des Deutschen Bundestages und gehörte dort von 1968 bis 1969 dem Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion an. Karl Ravens ist bei der Bundestagswahl 1965 über die SPD-Landesliste Niedersachsen und sonst stets als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Verden - Rotenburg - Osterholz (1961) bzw. des Wahlkreises Verden in den Bundestag eingezogen. Von 1969 bis 1972 war er Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen und von 1972 bis 1974 beim Bundeskanzler. Am 16. Mai 1974 wurde er als Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau in die von Bundeskanzler Helmut Schmidt geführte Bundesregierung (Kabinett Schmidt I) berufen; nach der Bundestagswahl 1976 blieb er in diesem Amt. Im Januar 1976 trat Alfred Kubel, seit 1970 niedersächsischer Ministerpräsident, aus Altersgründen von diesem Amt zurück; die sozialliberale Koalition (Kabinett Kubel II) einigte sich auf den Finanzminister Helmut Kasimier als Nachfolger. Dieser fiel überraschend in den ersten zwei Wahlgängen durch und erhielt weniger Stimmen als der CDU-Fraktionschef Ernst Albrecht. Im dritten Wahlgang am 12. Februar 1976 kandidierte Ravens als Ersatzkandidat für Kasimier, unterlag aber ebenso Albrecht, der damit Ministerpräsident wurde. Albrecht bildete eine CDU-Minderheitsregierung (Kabinett Albrecht I). Die Abweichler aus der Koalition sind bis heute unbekannt geblieben. Am 16. Februar 1978 trat Ravens von seinem Ministeramt zurück und führte den SPD-Wahlkampf vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 4. Juni 1978. Bei der Wahl zog er über die Landesliste der SPD als Abgeordneter in den Niedersächsischen Landtag ein. Im Landtag war er von 1978 bis 1986 Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und damit Oppositionsführer. Außerdem war er von 1979 und 1984 Landesvorsitzender des neugebildeten Landesverbandes der SPD Niedersachsen und von 1976 bis 1984 Mitglied des zentralen SPD-Parteivorstandes. Bei der Landtagswahl 1982 war Ravens erneut Spitzenkandidat der SPD für das Amt des Ministerpräsidenten von Niedersachsen; die SPD erhielt nur 36,5 Prozent der Wählerstimmen (nach 42,2 Prozent bei der Wahl zuvor). Nach der Landtagswahl 1986 übergab er den Fraktionsvorsitz an Gerhard Schröder und wurde Vizepräsident des Niedersächsischen Landtages, dem er bis zum Ende der Legislaturperiode 1990 angehörte. Gesellschaftliches Engagement Von 1979 bis 1991 war er Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und von 1980 bis 2003 Präsident des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung. /// Standort Wimregal GAD-0090 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Heinrich Windelen (1921-2015) Bundesminister /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. Postkarte von Heinrich Windelen bildseitig mit blauer Tinte oder Kuli signiert /// (Mehrere Exemplare von diesem Motiv vorrätig) /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Heinrich Windelen (* 25. Juni 1921 in Bolkenhain, Schlesien; ? 16. Februar 2015 in Warendorf[1]) war ein deutscher Politiker (CDU). Er war 1969 Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte und von 1983 bis 1987 Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen. Nach dem Abitur 1939 leistete Windelen zunächst bis 1940 den Reichsarbeitsdienst ab, um danach ein Studium (Physik und Chemie) in Breslau zu beginnen. Aber bereits 1941 wurde er zur Wehrmacht eingezogen und bis 1945 am Zweiten Weltkrieg teil, zuletzt im Rang eines Feldwebels der Reserve. Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft kam er als Heimatvertriebener nach Westfalen und absolvierte dort von 1945 bis 1948 eine kaufmännische Ausbildung. Seit 1949 war er als Mitbegründer Geschäftsführer eines kaufmännischen Betriebes in Warendorf. Heinrich Windelen war zuletzt verwitwet und hatte vier Kinder. Partei Ab 1946 war Windelen Mitglied der CDU. Von 1970 bis 1977 war er Landesvorsitzender der CDU Westfalen-Lippe. Er war Ehrenvorsitzender des Landesvorstandes der CDU Nordrhein-Westfalen. Abgeordneter Von 1947 bis 1948 sowie von 1964 bis 1966 war Windelen Mitglied des Kreistages von Warendorf, von 1948 bis 1964 auch Stadtverordneter der Stadt Warendorf. Vom 28. September 1957, als er für den ausgeschiedenen Abgeordneten Anton Sabel nachrückte, war er bis 1990 Mitglied des Deutschen Bundestages. Hier war Windelen von 1969 bis 1980 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Vom 20. Oktober 1977 bis zum 8. April 1981 war er Vorsitzender des Haushaltsausschusses, nachdem er bereits von 1965 bis zum 5. Oktober 1967 dessen stellvertretender Vorsitzender gewesen war. Vom 2. April 1981 bis 1983 war er schließlich Vizepräsident des Bundestages. Windelen war 1957 über die Landesliste Nordrhein-Westfalen und sonst stets als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Beckum - Warendorf bzw. ab 1980 des Wahlkreises Warendorf in den Deutschen Bundestag eingezogen. Zuletzt erreichte Windelen bei der Bundestagswahl 1987 in seinem Wahlkreis 51,7 % der abgegebenen Erststimmen. Windelen, der schon die Ostverträge abgelehnt hatte, stimmte am 21. Juni 1990 gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen Helmut Sauer, Fritz Wittmann, Gerhard Dewitz, Ortwin Lowack, Kurt Rossmanith, Herbert Czaja, Franz-Hermann Kappes, Joachim Kalisch, Claus Jäger, Dietrich Mahlo, Matthias Engelsberger und Lorenz Niegel aus ?völkerrechtlichen Gründen und wegen der Verletzung des Selbstbestimmungsrechts des deutschen Volkes? gegen die von seiner Fraktion mit eingebrachte interfraktionelle Gemeinsame Entschließung zur deutsch-polnischen Grenze, die die Oder-Neiße-Grenze als deutsche Ostgrenze bezeichnet. Am 20. September 1990 lehnte er auch den Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR ab, weil seiner Ansicht nach darin das Heimatrecht der Heimatvertriebenen endgültig aufgegeben werde und dieses Opfer den Vertriebenen nicht zugemutet werden könne. Bundesminister Am 7. Februar 1969 wurde er als Bundesminister für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte in die von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger geleitete Bundesregierung (Kabinett Kiesinger) berufen, schied jedoch schon wenige Monate später nach dem Regierungswechsel zur sozialliberalen Koalition als Ergebnis der Bundestagswahl am 21. Oktober wieder aus der Regierung aus. Nach der Bundestagswahl 1983 wurde er zum Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen in der von Bundeskanzler Helmut Kohl geführten Bundesregierung (Kabinett Kohl II) ernannt. Mit Ablauf der Legislaturperiode schied er 1987 aus der Regierung aus. /// Standort Wimregal PKis-Box83-U002 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Original Autogramm Karl Ravens (1927-2017) Bundesminister /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 15,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Gut. SW-Postkarte von Karl Ravens bildseitig mit blauem Stift signiert, umseitig Abrieb von Albummontage /// Autogramm Autograph signiert signed signee /// Karl Ravens (* 29. Juni 1927 in Achim; ? 8. September 2017[1][2] in Hannover[3]) war ein deutscher Politiker (SPD). Er war von 1974 bis 1978 Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau. Karl Ravens wurde als Sohn eines Eisenbahners geboren. Nach dem Besuch der Volksschule absolvierte er ab 1941 in Bremen eine Ausbildung zum Metallflugzeugbauer und legte 1944 vorzeitig die Facharbeiterprüfung ab. Von 1944 bis 1945 leistete er zunächst den Reichsarbeitsdienst und anschließend den Wehrdienst bei der Luftwaffe ab. Nach dem Krieg ließ er sich von 1946 bis 1948 zum Kraftfahrzeugschlosser umschulen. Von 1952 bis 1961 war er Lehrlingsausbilder bei Borgward. Ravens lebte in Hannover, war verheiratet und hatte einen erwachsenen Sohn. Wirken Ravens schloss sich 1949 der Sozialistischen Jugend Deutschlands - Die Falken an und trat 1950 in die SPD ein. Von 1956 bis 1957 sowie von 1972 bis 1976 war er Ratsherr der Stadt Achim und von 1969 bis zur Gemeindereform 1972 Ratsherr und stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Bierden. Von 1957 bis 1976 war er Mitglied des Kreistages im Landkreis Verden. Von 1961 bis zur Niederlegung seines Mandates am 15. Juni 1978 war Ravens Mitglied des Deutschen Bundestages und gehörte dort von 1968 bis 1969 dem Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion an. Karl Ravens ist bei der Bundestagswahl 1965 über die SPD-Landesliste Niedersachsen und sonst stets als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Verden - Rotenburg - Osterholz (1961) bzw. des Wahlkreises Verden in den Bundestag eingezogen. Von 1969 bis 1972 war er Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen und von 1972 bis 1974 beim Bundeskanzler. Am 16. Mai 1974 wurde er als Bundesminister für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau in die von Bundeskanzler Helmut Schmidt geführte Bundesregierung (Kabinett Schmidt I) berufen; nach der Bundestagswahl 1976 blieb er in diesem Amt. Im Januar 1976 trat Alfred Kubel, seit 1970 niedersächsischer Ministerpräsident, aus Altersgründen von diesem Amt zurück; die sozialliberale Koalition (Kabinett Kubel II) einigte sich auf den Finanzminister Helmut Kasimier als Nachfolger. Dieser fiel überraschend in den ersten zwei Wahlgängen durch und erhielt weniger Stimmen als der CDU-Fraktionschef Ernst Albrecht. Im dritten Wahlgang am 12. Februar 1976 kandidierte Ravens als Ersatzkandidat für Kasimier, unterlag aber ebenso Albrecht, der damit Ministerpräsident wurde. Albrecht bildete eine CDU-Minderheitsregierung (Kabinett Albrecht I). Die Abweichler aus der Koalition sind bis heute unbekannt geblieben. Am 16. Februar 1978 trat Ravens von seinem Ministeramt zurück und führte den SPD-Wahlkampf vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 4. Juni 1978. Bei der Wahl zog er über die Landesliste der SPD als Abgeordneter in den Niedersächsischen Landtag ein. Im Landtag war er von 1978 bis 1986 Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion und damit Oppositionsführer. Außerdem war er von 1979 und 1984 Landesvorsitzender des neugebildeten Landesverbandes der SPD Niedersachsen und von 1976 bis 1984 Mitglied des zentralen SPD-Parteivorstandes. Bei der Landtagswahl 1982 war Ravens erneut Spitzenkandidat der SPD für das Amt des Ministerpräsidenten von Niedersachsen; die SPD erhielt nur 36,5 Prozent der Wählerstimmen (nach 42,2 Prozent bei der Wahl zuvor). Nach der Landtagswahl 1986 übergab er den Fraktionsvorsitz an Gerhard Schröder und wurde Vizepräsident des Niedersächsischen Landtages, dem er bis zum Ende der Legislaturperiode 1990 angehörte. Gesellschaftliches Engagement Von 1979 bis 1991 war er Mitglied der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland und von 1980 bis 2003 Präsident des Deutschen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumplanung. /// Standort Wimregal Pkis-Box53-U012 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 10.

-

Sonderdruck signiert Frühe Wegweisungen. Chronik einer alemannischen Jugend /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Erscheinungsdatum: 2004

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Signiert

EUR 25,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbBroschur. Zustand: Befriedigend. Sonderdruck aus "1.9.29 Europäer erinnern sich an den Zweiten Weltkrieg" (Hg. Walter Leimgruber, Chronos, S. 59-77) von Dufner mit blauem Kuli signiert mit eigenhändigem Zusatz "3.IV. 2004", Eckknicke, papierbedingte Seitenbräunung /// Wolfram Dufner (* 7. August 1926 in Konstanz) ist ein ehemaliger deutscher Diplomat und Schriftsteller. Wolfram Dufner wurde als Sohn eines Finanzbeamten in Konstanz geboren. Aufgrund einer dienstlichen Versetzung des Vaters zog die Familie 1933 nach Kenzingen und im Jahr 1935 nach Hornberg. In der Zeit des Nationalsozialismus besuchte Dufner die Volksschulen in Kenzingen und Hornberg und wechselte 1936 auf die dortige ?Höhere Bürgerschule?, eine vierklassige Vorschule für das Realgymnasium (?Schwarzwaldschule?) in Triberg, das Dufner ab 1941 besuchte. Im Alter von zehn Jahren kam Dufner ins Jungvolk und mit vierzehn Jahren in die Hitlerjugend, der er bis zum 18. Lebensjahr 1944 als HJ-Führer angehörte; laut eigenen Angaben geschah dies aus Überzeugung: ?Man musste sich bekennen, sechs Jahre nach der Machtübernahme der NSDAP, und ich bekannte mich mit Begeisterung zum Führer und seinem Reich.? Über Adolf Hitler äußerte sich Dufner in seiner Autobiografie von 1982 des Weiteren wie folgt: ?Hitler ist ein menschliches und historisches Phänomen, das sich bis heute nicht in eine endgültig erklärbare Kategorie einordnen läßt. Wir Jungen sahen in ihm das große nationale Vorbild, den Retter der Nation, den geschichtlichen Glücksfall.?[1] Nach Teilnahme 1940 an einem ?Führerlehrgang? des Deutschen Jungvolks in Hornberg wurde Dufner zum ?Jungzugführer? im HJ-Bann 733. Im Frühjahr 1942 kam Dufner zu einem zweiwöchigen Wehrausbildungslehrgang auf die HJ-Gebietsführerschule nach Lahr. 1943 oder 1944 wurde Dufner Mitglied der NSDAP; laut eigenen Angaben sei der Jahrgang 1926/27 im Jahr 1943 ?geschlossen und feierlich in die Partei überführt? worden; ein Parteibuch oder eine Mitgliedsnummer habe er allerdings nie besessen. Am 27. Februar 1944 wurde er nach den späteren Ermittlungen der Schweizer Behörden als Anwärter der NSDAP vereidigt.[2] 1944 absolvierte Dufner seinen Reichsarbeitsdienst (RAD) im besetzten Odolanów und Lódz; seine Einberufung hierzu erfolgte noch vor seinem Abitur bzw. Schulabschluss. Im Juni 1944 wurde Dufner in die Wehrmacht eingezogen und kam nach eigenen Angaben nach seiner militärischen Grundausbildung und der Vereidigung als Reserveoffiziersbewerber (ROB) in Böblingen im Herbst 1944 in die Panzeroffiziersschule nach Erlangen. Von dort kam er schließlich noch im März 1945 zu einem Fronteinsatz im Panzerkampfwagen V Panther gegen die anrückenden amerikanischen Streitkräfte im unterfränkischen Marktbreit. Bereits am ersten Einsatztag wurde Dufner verwundet und fiel für einen weiteren Einsatz in der Panzertruppe aus. Seit dem 24. April 1945 war Dufner Militärinternierter der Schweiz, nachdem er sich - aufgrund seiner Verwundung nicht mehr ?kriegsverwendungsfähig? gestellt - über Triberg und den westlichen Bodenseeraum im ?Strom irrender Truppen und Flüchtlinge? dorthin abgesetzt hatte.[3] In einem Schweizer Internierungslager bei Baden erlebte er am 8. Mai 1945 das Kriegsende.[4] Im Oktober 1945 wurde er als Militärinternierter der Schweiz und ohne Abitur an der Universität Zürich zum Studium zugelassen und belegte nach eigenen Angaben Vorlesungen in Rechtswissenschaft, Geschichte, Kunstgeschichte und Musik; später auch Wirtschaftswissenschaft an der Universität Bern. Aufgrund seiner HJ- und NSDAP-Parteizugehörigkeit, die inzwischen Gegenstand von Ermittlungen der Schweizer Behörden geworden war, galt Dufner als ?unerwünschter Ausländer? und wurde Anfang 1947 aus der Schweiz ausgewiesen. Noch am Tag seiner Ankunft in Frankfurt a. M. kam er in amerikanische Gefangenschaft bzw. im städtischen Gefängnis in Gewahrsam, aus dem er aber noch am selben Tag wieder entlassen wurde. Wolfram Dufner studierte ab Wintersemester 1947/48 Rechts- und Wirtschaftswissenschaften in Freiburg, wo er 1950 bei Walter Eucken mit einer Dissertation über die Welthandels-Charta von Havanna zum Dr. rer. pol. promoviert wurde. Seit 1952 war er im Auswärtigen Dienst in Bern, Helsinki, Ottawa, Stockholm und Ankara tätig. Er war deutscher Botschafter in Lusaka (1977-80), Singapur (1980-84), Kuala Lumpur und dem Sultanat Brunei (1984-87) sowie zuletzt in Bern (1989-91). Nach der Pensionierung 1992 wurde er vom schwedischen König zum Generaldirektor der Welt-Pfadfinderstiftung («World Scout Foundation» (WSF)) in Genf berufen. Dufner hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter Schwedische Portraits, Geschichte Schwedens, An der Straße von Malakka, Tage mit Ernst Jünger und Frühe Wegweisungen (Letztere die Autobiografie seiner Jugend im Nationalsozialismus). Er lebt heute in Konstanz.[5] /// Standort Wimregal FZW4-1042 Sprache: Deutsch Gewicht in Gramm: 33.

-

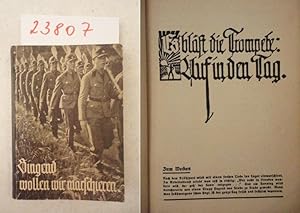

Singend wollen wir marschieren. Liederbuch des Reichsarbeitsdienstes. Im Auftrage des Reichsarbeitsführers herausgegeben von Thilo Scheller (Oberfeldmeister in der Reichsleitung des Reichsarbeitsdienstes)

Verlag: Leipzig, "Der nationale Aufbau" Verlag, um 1938., 1938

Sprache: Deutsch

Anbieter: Galerie für gegenständliche Kunst, Kirchheim unter Teck, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 24,50

Währung umrechnenEUR 33,90 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 3 verfügbar

In den WarenkorbVollständige Ausgabe im Original Verlagseinband (Steifumschlag / Broschur / Kartoneinband 8vo im Format 11 x 15 cm) mit Rücken- und fotoillustriertem Deckeltitel, 160 Seiten, Schrift: Fraktur. - "Pflichtlieder im Reichsarbeitsdienst. Hierdurch bestimme ich folgende 10 Lieder als Pflichtlieder für den Reichsarbeitsdienst . . . Die vorstehende Lieder müssen mit jedem Ersatz so eingeübt werden, daß ihre Weiterverbreitung auch nach dem Ausscheiden der Arbeitsmänner aus dem Reichsarbeitsdienst gewährleistet ist. Dadurch wird weitesten Kreisen unseres Volkes der Geist des Reichsarbeitsdienst, sein Denken und Fühlen nähergebracht. Hierl" - Deutsches / Drittes Reich, Musik im Nationalsozialismus, RAD.-Lieder, das Lied im Arbeitsdienst, Pflichtlieder im Reichsarbeitsdienst, Arbitsdienstlieder, Liedgut für die Arbeitskameraden, , .- 3. Auflage in guter Erhaltung.- Versand an Institutionen auch gegen Rechnung Sprache: Deutsch.

-

Chronik des Kirchspiels Sterup. Band 1: Beschreibender Teil. -

Verlag: Husum: Husum Verlag., 1993

Anbieter: Antiquariat Tautenhahn, Lübeck, Deutschland

Signiert

EUR 24,00

Währung umrechnenEUR 45,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den Warenkorb671 (1) Seiten, 1 mehrfach gefaltete Karte in Beilagenntasche am hinteren Spiegel, OPpbd., 24 x 17 cm. Mi eigenhändiger Signatur der Herausgeberin auf beiliegender Werbekarte des Verlags. - Themen u.a.: Kirchspiel Sterup; Ahneby; Erdgeschichte des Steruper Raumes; Unwetter; Flurbereinigung in Ahneby und Grünholz; Jagdgenossenschaft Boltoft-Osterholm; die Jagd in Grünholz; Fischerei im Amt Sterup; Scheersberg; Arbeitsdienst in Sterup; die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei in Sterup; Reichsarbeitsdienst; BDM-Osteinsatz; Steruper Ehrendenkmäler; das Kirchspiel Sterup in der Sage; Landwirtschaft und Hausarbeit; Handwerk; 100 Jahre Schlachterei Jensen; das Bahnhofshotel in Sterup; Odefey und Sohn; Wasserversorgung; Elektrifizierung. - Etwas berieben und bestoßen; das letzte Blatt mit Notizen. Sonst und insgesamt ordentliches Exemplar.

-

Original Autogramm Hans Katzer Bundesminister CDU 1919-1996 /// Autogramm Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 20,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbPostkarte. Zustand: Sehr gut. Postkarte von Hans Katzer bildseitig mit schwarzem Stift signiert. /// Hans Katzer (* 31. Januar 1919 in Köln; ? 18. Juli 1996 ebenda ) war ein deutscher Politiker (CDU). Er war von 1965 bis 1969 Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung. Katzer wurde am 31. Januar 1919 als Sohn des Verbandssekretärs des Katholischen Gesellenvereins, Karl Katzer, und seiner Frau Rosa (geb. Franke) geboren. Sein Vater war als aus Böhmen stammender Schreinergeselle auf der Wanderschaft in Köln geblieben. Er saß für das Zentrum von 1919 bis 1933 im Kölner Rat und verlor nach der NS-?Machtergreifung? sein Mandat und seine Stelle als Redakteur des Kolpingblattes. Die dadurch bedingte finanzielle Notlage zwang Hans Katzer, nach der mittleren Reife vom Realgymnasium abzugehen und seinen Berufstraum Architekt aufzugeben. Nach dem Besuch der Höheren Fachschule für die Textilindustrie absolvierte Katzer eine kaufmännische Ausbildung, die er mit der Kaufmannsgehilfenprüfung abschloss. Bereits seit 1929 gehörte er dem katholischen Jugendbund ?Neudeutschland? an und war bis zur erzwungenen Auflösung 1939 dessen letzter Leiter in Köln. Nach dem Reichsarbeitsdienst nahm er als Soldat von 1939 bis 1945 am Zweiten Weltkrieg teil. Nach einem im Winter 1941/42 vor Moskau erlittenen Lungensteckschuss lag er ein Jahr lang im Lazarett und wurde dann, inzwischen zum Leutnant der Infanterie befördert, zur Offiziersausbildung nach Metz kommandiert. Nach kurzer Kriegsgefangenschaft wurde Katzer 1945 entlassen. Da Katzer politisch völlig unbelastet war und aus einer dem politischen Katholizismus verbundenen Familie stammte, konnte er schnell Karriere machen. Auf Vermittlung von Johannes Albers begann er noch 1945 beim Arbeitsamt Köln, wo er schon 1948 zum Abteilungsleiter mit dem Zuständigkeitsbereich Fortbildung und Umschulung avancierte. Anfang 1950 wurde er hauptamtlicher Bundesgeschäftsführer der Sozialausschüsse der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (bis 1963) und Mitarbeiter der Zeitschriften Soziale Ordnung und Betriebsräte-Briefe. Er war Mitglied der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV). Katzer lernte im Kölner Arbeitsamt seine zukünftige Frau Elisabeth kennen, eine Tochter Jakob Kaisers, die dort ein Praktikum absolvierte. 1949 heirateten sie. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. Partei 1945 gehörte Katzer zu den Mitbegründern der Kölner CDU. Hier engagierte er sich vor allem in den Sozialausschüssen der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), deren Hauptgeschäftsführer er 1950 wurde. Innerhalb der Union war Katzer einer der profiliertesten Vertreter des Arbeitnehmerflügels, der zeitlebens die Idee der Einheitsgewerkschaft im DGB vertrat und deshalb auch die Ausgründung der christlichen Gewerkschaftsbewegung 1955 ablehnte. Freilich mahnte er innerhalb des DGB immer wieder dessen parteipolitische Neutralität an. 1972 wurde deshalb sogar ein Ausschlußverfahren gegen ihn beantragt. Von 1963 bis 1977 war er Vorsitzender der CDA. 1977 wurde er Präsident der von ihm mitgegründeten Europäischen Union Christlich-Demokratischer Arbeitnehmer. Von 1969 bis 1980 war er außerdem stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. In den Bundestagswahlkämpfen 1972 und 1976 war er von den CDU-Kanzlerkandidaten Rainer Barzel bzw. Helmut Kohl in deren Kern- bzw. Regierungsmannschaft aufgenommen worden und hätte im Erfolgsfall das Arbeits- und Sozialministerium übernehmen sollen. Nicht durchsetzen konnte Katzer sich innerhalb der CDU mit seiner Forderung nach einer verstärkten Mitbestimmung; auf dem Hamburger Parteitag 1973 unterlag das ?Katzer-Modell? mit einer Gleichgewichtung der Faktoren Arbeit und Kapital in der Abstimmung dem Modell des CDU-Bundesvorstandes, das bei Stimmengleichheit den Kapitaleignern die Entscheidungsstimme gab. Außenpolitisch gehörte er zu der Minderheit innerhalb der Union, die die Ostverträge befürwortete, obwohl er sich im Bundestag aus parteitaktischen Motiven der Stimme enthielt. 1962 gründete Katzer in Erinnerung an seinen Schwiegervater die Jakob-Kaiser-Stiftung, deren Vorsitz er bis 1994 innehatte. Mandate und öffentliche Ämter Am 9. November 1952 wurde Katzer in den Rat der Stadt Köln gewählt. Nach seiner Wahl in den Bundestag 1957 gab er sein Mandat als Stadtverordneter am 16. Januar 1958 auf. Von 1957 bis 1980 war er Mitglied des Deutschen Bundestages, wo er direkt gewählt den Wahlkreis 68 (Köln III) vertrat, 1965 dann über die Landesliste von Nordrhein-Westfalen einzog. Von 1961 bis 1965 war er Vorsitzender des Bundestagsausschusses für den wirtschaftlichen Besitz des Bundes. Hier war er von 1969 bis 1979 stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 1973 übernahm er als Koordinator die Lenkung der Planungsstäbe von Fraktion und Partei. Von 1979 bis 1984 gehörte er dann dem ersten direkt gewählten Europäischen Parlament an und amtierte von 1979 bis 1982 als dessen Vizepräsident. Nach der Bundestagswahl 1965 wurde er am 26. Oktober 1965 als Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung in die von Bundeskanzler Ludwig Erhard geführte Bundesregierung berufen. Dort musste er allerdings als Mitglied des ?Streichquintetts? konkrete sozialpolitische Sparmaßnahmen vorschlagen. Der geplante Abbau von Sozialleistungen führte zu einer Auseinandersetzung mit Erhard im Oktober 1966. Dasselbe Ressort leitet er auch in dem von Kurt Georg Kiesinger geleiteten Kabinett der Großen Koalition. Zu seinen Leistungen gehörten u. a. die Verbesserung der Kriegsopferversorgung und das Arbeitsförderungsgesetz 1969, das die Nürnberger Bundesanstalt von einer reinen Auszahlungsbehörde zu einem auf aktive Arbeitsmarktpolitik orientierten Dienstleister wandelte. In seiner Amtszeit verstärkte sich der Wandel von einer Fürsorgepolitik hin zu einer aktiven Sozialpolitik. Nach der Bundestagswahl 1969 schied Katzer am 21. Oktober 1969 aus der Bundesregierung aus. Die Schaffung der Volksaktien, das 312-Mark-Gesetz (Vermögensbildung für Arbeitnehmer) samt seiner Novellierung 1965.

-

Statt etwas oder Der letzte Rank. Roman.

Verlag: Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Verlag Januar 2017., 2017

ISBN 10: 3498073923 ISBN 13: 9783498073923

Sprache: Deutsch

Anbieter: BOUQUINIST, München, BY, Deutschland

Erstausgabe Signiert

EUR 50,00

Währung umrechnenEUR 12,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar

In den WarenkorbZustand: Sehr gut. Erstausgabe. 170 (6) Seiten. 20,9 cm. Umschlaggestaltung: Frank Ortmann. Mit einer eigenhändigen Signatur von Martin Walser auf der Titelseite. Sehr guter Zustand. Ungelesen. Ein ästhetisches Abenteuer () eine tolle Schriftbühne, die Martin Walser für sein Ich, für sein Selbstgespräch eröffnet. (Ijoma Mangold, 3sat Kulturzeit). Der Höhepunkt in Martin Walsers Alterswerk ein neuer Roman als Summe und Bilanz. "Mit der Unwahrheit ein Glückskunstwerk zu schaffen, das ist die menschliche Fähigkeit überhaupt." Wer sagt das? Seine Frau nennt ihn mal Memle, mal Otto, mal Bert, er versucht zu erkennen, wie aus Erfahrungen Gedanken werden. Den Widerstreit von Interessen hat er hinter sich gelassen, Gegner und Feinde auch, sein Wesenswunsch ist, sich herauszuhalten, zu schweigen, zu verstummen. Am liebsten starrt er auf eine leere, musterlose Wand, sie bringt die Unruhe in seinem Kopf zur Ruhe. "Mir geht es ein bisschen zu gut", sagt er sich dann, "zu träumen genügt". "Statt etwas oder Der letzte Rank" ist ein Roman, in dem es in jedem Satz ums Ganze geht von größter Intensität und Kraft der Empfindung, unvorhersehbar und schön. Ein verwobenes Gebilde, auch wenn es seine Verwobenheit nicht zeigen will oder sogar versteckt. Ein Musikstück aus Worten, das dem Leser größtmögliche Freiheit bietet, weil es von Freiheit getragen ist: der Freiheit des Denkens, des Schreibens, des Lebens. So nah am Rand der Formlosigkeit, ja so entfesselt hat Martin Walser noch nie geschrieben. Das fulminante Porträt eines Menschen, ein Roman, wie es noch keinen gab. - Martin Johannes Walser (* 24. März 1927 in Wasserburg (Bodensee); 26. Juli 2023 in Überlingen) war ein deutscher Schriftsteller. Bekannt wurde er durch seine Darstellung innerer Konflikte der Antihelden in seinen Romanen und Erzählungen. Bekannt wurde Walser durch seine Darstellung innerer Konflikte der Antihelden in seinen Romanen und Erzählungen. Leben: Die Eltern Walsers betrieben die Bahnhofsrestauration und eine Kohlenhandlung in Wasserburg am Bodensee. Das Milieu seiner Kindheit wird im Roman Ein springender Brunnen geschildert. Von 1938 bis 1943 besuchte er die Oberrealschule in Lindau und wurde anschließend als Flakhelfer eingezogen. Nach Unterlagen des Berliner Bundesarchivs ist Walser in der Zentralkartei der NSDAP mit dem Eintrittsdatum 30. Januar 1944 verzeichnet. Walser bestreitet jedoch, jemals einen Aufnahmeantrag ausgefüllt zu haben. Nach dem Reichsarbeitsdienst erlebte er das Ende des Zweiten Weltkrieges als Soldat der Wehrmacht. Nach Kriegsende machte er 1946 in Lindau am Bodensee-Gymnasium das Abitur und studierte an den Universitäten Regensburg und Tübingen Literaturwissenschaft, Geschichte und Philosophie. Mit einer Dissertation zu Franz Kafka wurde er 1951 in Tübingen promoviert. Während des Studiums arbeitete Walser als Reporter für den Süddeutschen Rundfunk und schrieb erste Hörspiele. Zusammen mit Helmut Jedele bildete er den Kern der Genietruppe" des Hörfunks. 1950 heiratete er Katharina Käthe" Neuner-Jehle. Aus dieser Ehe gingen die Töchter Franziska, Alissa, Johanna und Theresia hervor, aus einer Beziehung mit Maria Carlsson, der Ehefrau des Spiegel-Gründers Rudolf Augstein, stammt Sohn Jakob. Seit 1953 wurde Walser regelmäßig zu den Tagungen der Gruppe 47 eingeladen, die ihn 1955 für die Erzählung Templones Ende auszeichnete. Sein erster Roman Ehen in Philippsburg erschien 1957 und wurde ein großer Erfolg. Walser lebte von da an mit seiner Familie als freier Schriftsteller erst in Friedrichshafen und dann in Nußdorf am Bodensee. In den sechziger Jahren setzte sich Walser wie viele andere linke Intellektuelle (Günter Grass u. a.) für die Wahl von Willy Brandt zum Bundeskanzler ein. 1964 war er Zuhörer beim Auschwitz-Prozess in Frankfurt. Er engagierte sich gegen den Vietnamkrieg, reiste nach Moskau und galt (auch seinem Verleger Siegfried Unseld) in den sechziger und siebziger Jahren als Sympathisant der DKP, der er aber nie als Mitglied angehörte; er war mit Ernst Bloch, R.

-

Original Autogramm Manfred Rommel (1928-2013) OB Stuttgart /// Autograph signiert signed signee

Sprache: Deutsch

Anbieter: Antiquariat im Kaiserviertel | Wimbauer Buchversand, Dortmund, NRW, Deutschland

Manuskript / Papierantiquität Signiert

EUR 35,00

Währung umrechnenEUR 15,00 für den Versand von Deutschland nach USAAnzahl: 1 verfügbar